SAYA manggut-manggut setuju atas saran Irwansyah dalam tulisannya Kritik Atas Analisa Politisasi SARA Pasca Pilkada DKI Jakarta untuk mendasarkan analisa situasi Jakarta pada konsep kelas. Namun apa itu ’kelas’? Saya rasa anjuran dengan nada begini tidak bisa berhenti pada level abstraksi seperti ini. Anjuran analisa kelas terdengar seperti jargon, dan jika tidak dikonkritkan akan menambah sejarah panjang kemalasan banyak peneliti Marxian yang punya hobi menyederhanakan kompleksitas persoalan dengan slogan ’pokoknya analisa kelas’. Tentu saya sedang tidak menuduh bahwa Irwansyah adalah seorang pemalas, justru saya sedang menyambut niat baiknya dengan konkrit.

Barangkali uraian saya dalam artikel ini menggunakan banyak terminologi yang tidak rapih pemaknaannya karena saya tidak pernah belajar secara formal tentang pemikiran dan sejarah pemikiran. Karir akademis saya sebagai mahasiswa dan peneliti berkembang dalam tradisi Neo-Marxis dalam ilmu hibrida spatial planning di Eropa Barat dan Britania Raya[1]; saya menyebutnya ilmu hibrida karena substansinya dibentuk oleh ilmu ekonomi, sosiologi dan geografi yang lebih tua tradisi berfikirnya. Kritik pemikiran Neo-Marxis (NM) terhadap Marxis Ortodox (MO) adalah ketidakcukupan kekuatan analisa (analytical power) premis-premisnya untuk menjelaskan persoalan ruang territorial, karena Marx lebih menekankan dimensi waktu (time) – yaitu perkembangan peradaban secara linear dari masyarakat berpindah, agraris dan industri tradisional, industri kapitalisme, … dan jika diteruskan akan sampai kepada neoliberalisme. Pada kenyataannya, dimensi waktu ini tidak tunggal, melainkan majemuk dan bergerak secara bersamaan dalam ruang (space) yang berbeda namun dapat bersinggungan (Massey, 2005). Singkatnya NM tidak menolak premis-premis MO tapi mengembangkannya untuk melihat kompleksitas persoalan yang semakin tinggi kadarnya.

Sebelum melanjutkan tulisan ini, ada beberapa definisi yang perlu saya perjelas sebelum saya memakainya berkali-kali. Yang saya maksud sebagai ’abtrak’ versus ’konkrit’ bukanlah sebuah definisi yang kaku, melainkan posisi relatif dalam gerak analisa: abstraksi dan konkritisasi. ’Abstrak’ versus ’konkrit’ juga berbeda dengan ’teori’ versus ’empiris’. Silakan lihat tulisan Christian Lund tentang analytical movement, yang saya rasa cukup baik sebagai landasan iman penelitian yang progresif (Lund, 2014).

Kategori kelas adalah kategori epistemologis, dan bukan realitas sosial itu sendiri; atau lebih tepatnya tidak dapat menjelaskan keseluruhan realitas sosial. Tentu kekuatan analitikalnya (analytical power) sudah banyak teruji dalam banyak disiplin ilmu, mulai dari ilmu ekonomi dan sosiologi yang merupakan cabang-cabang ilmu yang sangat tua, sampai bidang ilmu kontemporer termasuk ekologi politik, studi urban (urban studies) sampai persinggungan geografi, antropologi dan sosiologi untuk menganalisa fenomena ruang (spasial).

Saya tidak membahas apa yang Irwansyah sebut sebagai analisa pluralis dan interseksi, yang, bagi saya, juga tidak radikal. Dalam proses editing tulisan ini, Irwansyah sebagai editor menjelaskan lebih lanjut bahwa analisa pluralis dan interseksi menurutnya juga menggunakan analisa kelas namun non Marxian, yaitu menjelaskan berbagai persoalan ekonomi dan sosial tanpa menghubungkannya dengan apa yang ia sebut sebagai ’relasi dan proses (sosial) produksi [Kapitalisme] serta perjuangan kelas yang nyata’ yang terbentuk melalui gerak panjang sejarah. Relasi sosial dan proses sosialisasi[2] dalam produksi [Kapitalisme] inilah yang lebih penting dalam analisa kelas Marxis, menurut Irwansyah, dibanding kategori-kategori sosial lain [seperti agama, suku, gender, usia dan lain sebagainya]. Saya sepaham, namun persoalan epistemologisnya kemudian, yaitu apa yang disebut sebagai bentuk produksi Kapitalisme itu sendiri tidak mudah didefinisikan dalam konteks Nusantara dan Global sehingga kita tidak cukup hanya menggunakan premis-premis MO yang sangat Eropa-sentris. Dalam tulisan ini saya mengenalkan pemikiran Enzo Mingione melalui konsep yang ia sebut sebagai ranah produksi dan reproduksi (production and reproduction spheres) guna mencermati relasi sosial yang sangat beragam yang terlibat dalam produksi ekonomi Kapitalisme.

Kemudian yang terakhir, bagaimana aktivitas keingintahuan dapat disebut sebagai ‘penelitian’? Penelitian adalah upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan merujuk pada premis-premis yang dilahirkan dari teori-teori yang sudah mumpuni, maupun premis-premis yang dihasilkan dari penelitian-penelitan sebelumnya. Saya tidak ingin lebih jauh membahas ini, mengingat metodologi penelitian sangat beragam, berangkat dari posisi filosofis dan tradisi penelitian yang juga tidak seragam. Singkatnya, mengenai basis data, data dapat dikumpulkan melalui persentuhan langsung dengan arena penelitian, tapi dapat pula dikumpulkan melalui sumber sekunder. Walau kita sedang membicarakan analisa kelas yang jelas Marxian, saya perlu menjelaskan bahwa koridor analisa saya berangkat dari perspektif realisme kritis yang salah satu kitabnya ditulis oleh Andrew Sayer (1992). Data bukanlah panglima, bukan pula hanya sekedar pelengkap sebuah kerangka teori atau perspektif. Data dan kerangka berfikir saling berdialog dalam gerak analisa (lihat kembali Lund, 2014).

Dalam sisa tulisan ini saya akan membicarakan soal bagaimana analisa kelas dikonkritkan dalam tradisi penelitian tertentu. Konkritisasi ini dilakukan melalui kategori empiris dan saya akan memberi contoh kategori empiris dalam analisa kelas untuk konteks Jakarta.

Kategori Empiris

Kategori empiris adalah instrumen atau lensa guna melihat realitas lebih seksama; instrumen atau lensa ini adalah konkritisasi dari teori atau premis yang lebih abstrak (grand theory nya adalah kategori kelas Marx yang diabstraksikan dari konteks industrialisasi Eropa Barat, sehingga perlu dikonkritisasikan kembali untuk konteks Nusantara masa kini). Apakah sebuah kategori empiris sudah cukup konkrit atau masih terlalu abstrak dapat dinilai relatif terhadap lingkup penelitian yang diputuskan oleh si peneliti.

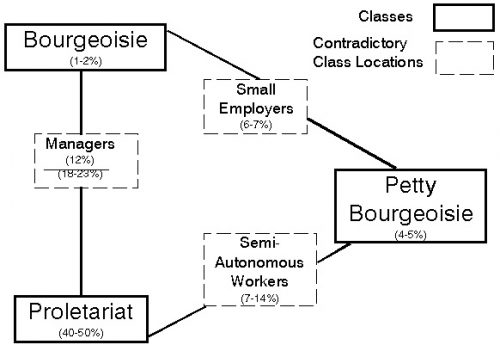

Seumpama kita sepakat memakai kategori kapitalis dan proletar dalam analisa kita, maka kemudian kita perlu menyusun, misalnya kategori-kategori institusi dan agensi yang dapat menjelaskan bagaimana kapitalisme terbentuk dan beroperasi sehingga menghasilkan kelas sosial yang spesifik. Kategori agency-institution banyak dipakai oleh para peneliti Marxist Institutionalism dan tradisi Neo-Marxist lain untuk mengkonkritkan kategori agency-structure, dalam hal ini struktur masyarakat kapitalisme (lihat misalnya Moulaert & Jessop, 2006).

Lensa-lensa ini dan bagaimana susunannya, serta bagaimana mereka dipakai untuk menghasilkan sebuah optik tertentu perlu diuji; elemen dan susunannya dapat diruntuhkan oleh premis-premis turunan ’grand theory’ yang sudah ditulis oleh peneliti lain atau dapat digugurkan oleh temuan-temuan empiris yang ternyata tidak bisa dilihat dengan susunan lensa-lensa ini.

Kategori empiris dapat menjadi panjang daftarnya tergantung lingkup penelitiannya. Saya pribadi melihat penelitian yang baik adalah sebuah upaya kolektif, dengan kategori empiris yang mampu menjelaskan kompleksitas realitas keseharian kita. Tentu lama dan tidak pernah sempurna, tapi untungnya selalu ada generasi baru yang melanjutkan dan memperbaiki. Itulah semangat ilmu pengetahuan. Walau panjang dan lama, tentu harus ada nilai pragmatisnya bagi gerakan sosial. Itulah semangat ilmu pengetahuan Marxian.

Sektor Informal dan Kategori Kelas

Sudah lama seorang Enzo Mingione menyadari kompleksitas industri berbasis keluarga dan klan di Italia bagian Selatan dan mencoba memahaminya dalam tradisi penelitian ekonomi politik. Mingione berhasil membuat analisa kelas menjadi lebih dinamis dan operasional melampaui paradigma ’pasar’ untuk menjelaskan kompleksitas sosial-ekonomi masyarakat Italia dan masyarakat lain di luar negara-negara industrial Eropa.

Dalam bukunya Fragmented Societies: A Sociology of Economic Life beyond the Market Paradigm (1991), Mingione meneliti tidak hanya soal bagaimana sistem produksi terbentuk, tetapi juga sistem reproduksi, serta bagaimana keduanya saling berkaitan dan satu sama lain saling memengaruhi transformasi masing-masing entitas. Berangkat dari konsep ’kerja’, sebagaimana Marx juga mendasarkan teorinya pada ranah empiris ini, Mingione melihat dengan jeli bagaimana struktur pendapatan rumah tangga terbentuk. Ia berargumen bahwa proses bekerja secara prinsip adalah untuk keberlanjutan rumah tangga itu sendiri dalam relasi yang dinamis dengan struktur sosial yang lebih besar, termasuk struktur pasar kapitalisme.

Nilai kerja (value) pada kenyataannya tidak semata-mata berada dalam logika moneter dan pasar. Nilai kerja juga diperhitungkan melalui bentuk relasi sosial lain, dalam hal ini pertukaran berbasis komunal (reciprocity) yang sudah berkembang dan berfungsi jauh lebih lama, sebelum proses industrialisasi dan relasi asosiatifnya terinstitusionalkan dalam ranah reproduksi tradisional. Konsep ‘ranah reproduksi tradisional’, dalam hal ini masyarakat agraris, sebetulnya rancu karena pemisahan yang rigid dari ranah produksi tidak terjadi. Relasi asosiatif (associative relations) adalah relasi yang menyertai aktivitas kunci industri baik industri primer, sekunder maupun tersier seperti bagaimana serikat pekerja diatur, pengadaan subsidi dan bentuk asosiatif lain untuk meredam konflik akibat relasi industri.

Konsep-konsep Mingione, yang berangkat dari pemikiran Karl Polanyi dan studi empirisnya selama lebih dari 10 tahun di Italia, cukup rumit. Saya menggunakan terutama konsepnya yang disebut regularisasi dan informalisasi. Regularisasi adalah proses institusionalisasi relasi industri dan relasi asosiatifnya dalam ranah kehidupan sosial yang lebih luas, sementara informalisasi adalah institusionalisasi relasi resiprokal dalam relasi industrial. Mingione tidak menggunakan istilah formalisasi untuk menunjukkan bahwa kedua proses ini bukanlah proses yang berlawanan, melainkan saling menyertai atau selalu ada semacam aksi dan reaksi yang terus menerus menyertai transformasi ranah produksi dan reproduksi.

Lalu bagaimana sektor ekonomi informal yang membentuk kota-kota Nusantara moderen diletakkan dalam analisa kelas? Saya akan mengubah pertanyaannya menjadi: apa saja kategori empiris untuk melihat apakah sektor informal lebih dekat dengan kelas proletar, dan apa konsekuensinya jika demikian bagi desain pembangunan alternatif atau gerakan sosial? Sudah banyak yang menganalisa bahwa sektor informal negara-negara Dunia Selatan lahir dari kapitalisme cangkok seperti yang ada di Indonesia maupun negara Asia Tenggara lain. Namun masih sedikit yang melihatnya dalam keterkaitan ranah produksi-reproduksi seperti yang ditawarkan Mingione. Tulisan-tulisan Faranak Miraftab adalah contoh yang baik, walau ia sendiri, setahu saya, tidak menyatakan berangkat dari kerja Mingione (Miraftab, 1997, 2004, 2005).

Senada dengan Miraftab, saya berusaha melihat bagaimana sektor informal dalam ranah reproduksi urban memiliki peran dalam pola penyediaan infrastruktur air dan sanitasi (Putri & Moulaert, forthcoming, 2017). Dalam corak ekonomi neoliberal, penyediaan infrastruktur adalah bagian dari ranah produksi untuk akumulasi kapital, sementara dalam model industri kapitalisme yang lebih awal, seperti di Eropa Barat, infrastruktur adalah (juga) bagian dari struktur asosiatif i.e. subsidi negara kesejahteraan (welfare state) dan dalam ranah reproduksi tenaga kerja.

Dalam penelitian saya yang tengah berlangsung saat ini di Jakarta, sektor informal yang masih kental relasi resiprokalnya, memiliki akses langsung ke sumber daya alam serta memiliki alat produksi untuk penyediaan infrastruktur dasar tengah dipaksa untuk mengonsumsi pelayanan infrastruktur dasar yang dikomodifikasi. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu proses proletarisasi sektor informal. Saya berhutang untuk menjelaskan atau merevisi kalimat terakhir ini dengan lebih konkret setelah penelitian saya yang terbaru relatif selesai.

Komodifikasi dan korporatisasi atau privatisasi pelayanan publik di Jakarta

Dengan pemahaman di atas, saya juga bermaksud menyampaikan kritik atas tulisan Danang Sisi lain Pilkada Jakarta: Kembali Surutnya Kapitalisme Negara? yang sepertinya menganggap bahwa korporatisasi BUMD dan BUMN adalah sebuah progres. Apa yang terjadi dengan BUMD dan BUMN saat ini adalah bentuk institusionalisasi secara administratif dari proses komodifikasi ruang kota dan pelayanan infrastruktur dasar. Komodifikasi diinstitusionalkan atau dioperasionalkan secara sistemik, tidak hanya dalam bentuk privatisasi atau memberikan hak penguasaan kepada pihak swasta, tetapi juga korporatisasi perusahaan publik untuk berperilaku seperti perusahaan swasta yang mengejar profit; kemudian publik dalam hal ini berarti masyarakat luas (baca: pemodal) yang dapat ikut memiliki saham. Untuk sektor air, lihat tulisan Karen Bakker (2007).

Danang luput melihat proses produksi infrastruktur dalam kaitannya dengan proses konsumsinya dalam ranah reproduksi. Seiring dengan korporatisasi, pelayanan infrastruktur dasar oleh sektor informal digebuki sehingga komunitas baik sektor informal itu sendiri maupun kelas menengah yang bekerja pada sektor formal yang sebelumnya bergantung pada sektor informal pun semakin tergantung kepada pelayanan infrastruktur dasar dalam model skala besar dengan logika ekonomi pasar (air bersih: perubahan pemenuhan kebutuhan dari sumur ke sistem perpipaan dan air kemasan; transportasi: dari bus sistem setoran, angkot dan becak ke mass rapid transit dan taksi serta ojek online yang dikelola gaya korporat; hunian: dari kontrakan ke rusunawa; atau jasa retail: dari warung ke supermarket dan mini market). Saya tidak keberatan dengan sistem penyediaan infrastruktur skala besar, tapi saya keberatan dengan penyeragaman teknologi dan logika pasarnya.

Saya sebenarnya sedang berlaku tidak adil karena mengkritik tulisan Danang dengan tidak komprehensif. Tapi setidaknya, saya bermaksud menawarkan kerangka pemikiran untuk melihat kasus yang diteliti Danang dalam keterkaitan ranah produksi-reproduksi, untuk kemudian mengevaluasi kelas sosial mana yang dapat menikmati produk-produk BUMN dan BUMD di Indonesia. Jika perusahaan properti dan konstruksi milik negara betul-betul ingin menjawab kebutuhan rakyat, maka yang perlu dibangun terlebih dahulu adalah infrastruktur-infrastruktur untuk pelayanan kebutuhan dasar skala komunitas, terutama fasilitas air dan sanitasi permukiman miskin. Pada kenyataannya, yang dibangun adalah, antara lain, jalan inspeksi sepanjang 40 km di dua sisi Ciliwung yang kemudian menyebabkan naiknya harga sewa dan beli properti di sepanjang jalan inspeksi tersebut. Jangan lupa bahwa bentuk penyediaan dan pelayanan dasar oleh sektor informal digebuki secara total dengan menghancurkan ruang hidupnya melalui penggusuran, sementara imajinasi moderen yang palsu tengah dibangun melalui rusunawa. Ini semua sejatinya adalah bagian dari proletarisasi sektor informal.

Saya tidak sedang mengglorifikasi sektor informal. Yang saya coba tawarkan adalah sebuah bentuk konkritisasi analisa kelas untuk membaca konteks urban Nusantara, Jakarta atau kota-kota yang lain, yang secara historis dibangun oleh sektor informal. Tentu relasi antara desa dan kota serta migrasi sumber daya alam, kapital dan tenaga kerja antara keduanya penting untuk diperhatikan.***

Penulis adalah peneliti pasca doctor di University of Copenhagen untuk program penelitian Rule and Rupture

Kepustakaan:

Bakker, K. (2007). The “Commons” Versus the “Commodity”: Alter-globalization, Anti-privatization and the Human Right to Water in the Global South. Antipode, 39(3), 430-455.

Lund, C. (2014). Of What is This a Case?: Analytical Movements in Qualitative Social Science Research Human Organization, 73(3), 224-234.

Massey, D. (2005). For Space. London: SAGE Publications Ltd.

Mingione, E. (1991). Fragmented Societies: A Sociology of Economic Life beyond the Market Paradigm. Oxford: Basil Blackwell.

Miraftab, F. (1997). Revisiting Informal-Sector Home Ownership: The Relevance of Household Composition for Housing Options of the Poor. International Journal of Urban and Regional Research, 21(2), 303-322.

Miraftab, F. (2004). Neoliberalism and Casualization of Public Sector Services: The Case of Waste Collection Services in Cape Town, South Africa. International Journal of Urban and Regional Research, 28(4), 874-892.

Miraftab, F. (2005). Informalizing and privatizing social reproduction: the case of waste collection services in Cape Town, South Africa. In N. Kudra & L. Beneria (Eds.). New York: Cornell University Open Access Repository.

Moulaert, F., & Jessop, B. (2006). Agency, structure, institutions, discourse (ASID) WP2 Discussion Papers: DEMOLOGOS – Specific Targeted Project, Contract CIT2-CT-2004-505462, Newcastle: GURU. Online. Available: http://demologos.ncl.ac.uk/wp/wp2/disc.php (accessed 23 December 2009).

Putri, P., & Moulaert, F. (forthcoming, 2017). Spatial Practices and Institutionalization of Water Sanitation Services in Southern Metropolises: the case of Jakarta and its Kampung Kojan. International Journal of Urban and Regional Research.

Sayer, A. (1992). Method in Social Science, A Realist Approach. London and Newyork: Routledge.

—————-

[1] Ada perbedaan bahwa tradisi planning di Britania Raya menekankan humanities sementara Eropa Barat engineering – kebetulan para pemikir disekitar saya menjembatani keduanya

[2] Sosialisasi (socialisation) – selanjutnya saya gunakan istilah institutionalisation untuk menjelaskan mekanismenya