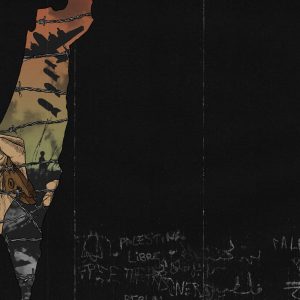

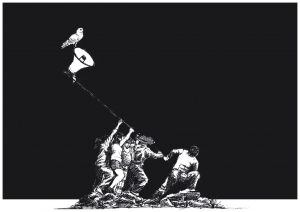

Ilustrasi: Ilustruth

KEKHAWATIRAN akan kembalinya otoritarianisme di Indonesia semakin mengemuka, terutama setelah Prabowo Subianto, mantan jenderal militer terduga pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM), menjabat sebagai presiden.

Sejumlah faktor tampak mengafirmasi kekhawatiran ini, terutama setelah disahkannya amendemen Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Pasal 7(2b) dari aturan baru ini, misalnya, memperluas cakupan operasi militer selain perang (OMSP), salah satunya untuk merespons ancaman siber. Menurut aturan ini, operasi semacam itu tidak lagi memerlukan keputusan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tapi cukup hanya melalui pengesahan presiden.

Banyak pengamat menilai perubahan aturan itu akan membawa kembalinya dwifungsi TNI, yang memungkinkan militer tidak hanya mengurusi masalah keamanan tetapi juga terlibat aktif dalam urusan sosial-politik, praktik yang berjalan selama beberapa dekade di bawah pemerintahan Soeharto. Terdapat kekhawatiran bahwa hal itu juga akan membuka jalan bagi kembalinya rezim otoriter.

Namun, pada kenyataannya, dwifungsi tidak pernah benar-benar berakhir bersamaan dengan jatuhnya Soeharto. Peran ganda TNI terus berlanjut meskipun demokratisasi telah terjadi. Militer Indonesia tidak pernah sepenuhnya “kembali ke barak”, yang menegaskan keterbatasan capaian reformasi sektor keamanan.

Yang juga luput dari pengamatan adalah kekuasaan dalam tubuh militer tidak monolitik. TNI tidak sepenuhnya berada di bawah kendali penguasa tunggal, termasuk seorang yang berambisi menjadi diktator seperti Prabowo. Seperti juga lembaga negara lainnya, berbagai aktor berkompetisi memegang kendali atas institusi militer. Kondisi ini menciptakan faksi-faksi dan ketegangan di dalam institusi koersi negara ini. Revisi UU TNI mencerminkan perebutan kekuasaan itu, khususnya sebagai respons atas terus berlanjutnya pengaruh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap lembaga-lembaga negara.

Artinya, upaya mengembalikan pemerintahan otoriter dengan dukungan militer seperti era Soeharto bukan perkara mudah, termasuk bagi Prabowo dan Jokowi, bahkan dengan keberadaan UU TNI yang baru. Di samping itu, ruang politik demokrasi sejauh ini juga telah dapat memfasilitasi kepentingan akumulasi kekuasaan dan kekayaan aktor-aktor ekonomi-politik yang utama.

Bagaimana rezim otoriter dapat terkonsolidasi?

Salah satu hal pokok yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan otoriter yang relatif stabil adalah tersedianya sumber daya ekonomi memadai untuk memastikan loyalitas dari sekutu-sekutu utama, termasuk dari kalangan militer. Di tahun 1970-an, Soeharto bergantung pada surplus minyak, dan lewat perusahaan negara Pertamina, ia bisa membeli loyalitas militer dan memobilisasinya untuk menundukkan lawan-lawan politiknya secara keji serta membentuk rezim otoriter yang relatif stabil. Relatif stabilnya rezim otoriter Soeharto juga bagian dari politik Perang Dingin untuk mencegah meluasnya pengaruh komunis.

Namun, stabilitas ini mulai goyah saat harga minyak dunia jatuh di awal tahun 1980-an bersamaan dengan mulai diintroduksinya neoliberalisme. Militer tersingkir bersamaan dengan kebijakan privatisasi ekonomi yang lebih memberi keuntungan materiil bagi konglomerat keturunan Tionghoa dan keluarga Soeharto. Ketegangan dengan militer, terutama dengan faksi Benny Moerdani, bahkan membuat Soeharto harus beraliansi dengan faksi Islam konservatif dan terus berlanjut hingga mengantarkan pada kejatuhannya dari tampuk kekuasaan di tahun 1998.

Melalui Danantara, Prabowo juga tampak berupaya mengonsentrasikan kekuasaan ekonomi untuk membeli loyalitas sekutu-sekutunya. Namun, tanpa surplus ekonomi dan hanya mengandalkan efisiensi anggaran, Prabowo akan cenderung lebih bergantung pada pengusaha keturunan Tionghoa yang dibesarkan oleh Orde Baru dan sejak itu telah menguasai ekonomi Indonesia, ketimbang sebaliknya. Upaya mengonsolidasikan kekuatan ekonomi ini juga tidak mudah, terlebih ada kecenderungan bahwa Prabowo mengutamakan pengusaha “pribumi” seperti Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam dan para pengusaha tambang terutama yang bernaung di bawah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI).

Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir para taipan keturunan Tionghoa telah difasilitasi kepentingan materiilnya oleh Jokowi, di antaranya melalui lebih dari 200 Proyek Strategis Nasional (PSN). Sengketa pagar laut yang melibatkan Sugianto Kusuma alias Aguan dan perusahaannya Agung Sedayu Group, evaluasi PSN yang memangkasnya menjadi hanya 77 proyek, serta adanya pertemuan Prabowo dengan sejumlah konglomerat di Istana Kepresidenan Jakarta adalah beberapa di antara sejumlah indikator negosiasi dan reorganisasi kekuatan ekonomi itu.

Stagnasi reformasi sektor keamanan

Disahkannya UU TNI yang baru juga mencerminkan adanya kontestasi di antara faksi-faksi politik dan pengusaha, ketimbang semata-mata soal kembalinya dwifungsi. Agenda reformasi yang bertujuan untuk menegakkan supremasi sipil atas militer juga cenderung stagnan.

Sejak Reformasi yang menandai peralihan rezim otoriter ke demokrasi pada tahun 1998, sejumlah pensiunan jenderal dan perwira militer aktif terus mengambil peran sipil dalam birokrasi, partai politik, dan bisnis. Hal ini menegaskan bahwa militer tetap menjadi kekuatan politik yang signifikan dalam politik dan ekonomi Indonesia.

Satu-satunya keberhasilan nyata dari proses reformasi sektor keamanan adalah pemisahan kepolisian dari institusi militer melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) No. VI/MPR/2000.

Artinya, UU TNI 2025 tidak membuka jalan bagi kembalinya dwifungsi karena memang peran militer di ranah sipil ini tidak pernah benar-benar hilang. Aturan baru hanya memperkuat landasan hukum bagi praktik-praktik tersebut, yang sudah dijustifikasi oleh berbagai undang-undang, peraturan presiden, maupun nota kesepahaman (MoU) dengan sektor swasta dan publik.

Sebagai contoh, peran tentara dalam keamanan perbatasan telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Keamanan Perbatasan. Dalam konteks penanggulangan bencana, Pasal 73(3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021, yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memungkinkan prajurit TNI aktif menempati posisi sebagai Deputi Bidang Penanggulangan Bencana pada BNPB. Sementara itu, Pasal 43I UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan UU Terorisme mengatur peran TNI dalam penanggulangan terorisme sebagai bagian dari OMSP.

Ketentuan lain yang memperbolehkan prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil adalah Pasal 62A Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung. Pasal ini memberi kesempatan bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Yang juga penting untuk dicatat adalah, revisi UU TNI mempertahankan struktur kekuasaan yang ada yang telah memberi keistimewaan dan impunitas bagi prajurit, khususnya jajaran elite. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Orde Baru, misalnya, memungkinkan personel militer untuk diadili secara militer ketimbang melalui tuntutan pidana di pengadilan umum yang cenderung lebih berat hukumannya.

Sementara itu, struktur komando teritorial yang luas, khususnya komando daerah militer dan lembaga terkaitnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 dan 106 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, terus membayangi birokrasi pemerintahan di tingkat daerah.

Respons atas dominasi Jokowi?

UU TNI hasil revisi memperkuat justifikasi hukum atas dwifungsi militer, tetapi tidak serta merta membuka jalan bagi kembalinya kekuasaan otoriter yang militeristis di bawah Prabowo. Sebab, upaya-upaya pemusatan kekuasaan secara inheren akan mengancam pembagian sumber daya yang tersedia bagi aktor-aktor ekonomi-politik lainnya.

Karena Jokowi masih punya pengaruh politik yang cukup kuat, ia akan berusaha menghalangi berbagai upaya pemusatan kekuasaan yang dilakukan Prabowo. Meski secara formal tidak lagi berkuasa, Jokowi masih dapat membayangi Prabowo setidaknya selama anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjabat sebagai wakil presiden.

Jokowi masih memiliki pengaruh atas lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang para pimpinannya dipilih dalam masa pemerintahannya. Selama beberapa tahun, pemerintahan Jokowi telah memanfaatkan lembaga-lembaga ini untuk menjinakkan para pesaing politiknya, memastikan loyalitas dari para sekutunya, serta membungkam para pengkritik.

Jokowi juga relatif masih memiliki pengaruh atas militer, khususnya melalui Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak. Keduanya diangkat pada periode pemerintahannya. Maruli adalah menantu pensiunan jenderal Luhut Binsar Pandjaitan yang juga merupakan sekutu loyal Jokowi.

Terlalu dini bagi Prabowo, yang masih berupaya mengonsolidasikan kekuasaan dengan berbagai aktor, untuk mengganti pimpinan lembaga-lembaga penegakan hukum dan militer itu dengan para loyalisnya sendiri. Tindakan semacam itu akan memicu konfrontasi langsung dengan faksi-faksi Jokowi. Sementara itu, kendali Jokowi atas banyak cabang kekuasaan negara juga memberinya keleluasaan untuk dapat membalas berbagai ancaman, termasuk yang direpresentasikan lewat revisi UU TNI.

UU TNI tentu memberi keuntungan bagi Prabowo, terutama untuk memperluas pengaruhnya dalam mengontrol institusi militer. Aturan baru ini memberikan justifikasi hukum yang lebih kuat untuk perluasan peran TNI, yang diharapkan dapat digunakan Prabowo untuk mendapatkan loyalitas yang lebih besar dari figur-figur militer yang berpengaruh.

Tantangan membentuk rezim otoriter

Di ujung pemerintahannya pada tahun 2024 lalu, Jokowi telah menunjukkan ambisinya dalam memperpanjang masa jabatan presiden melalui amandemen konstitusi. Namun, usulan ini ditolak oleh partainya sendiri, PDIP, terutama karena bertentangan dengan agenda ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri, yang saat itu berkepentingan menominasikan putrinya sebagai kandidat calon presiden 2024. Pada akhirnya, Jokowi justru meninggalkan PDIP dan berbalik mendukung Prabowo. Hal ini menyebabkan persaingan sengit antara Jokowi dan Megawati.

Amandemen UU TNI mengindikasikan bahwa Prabowo juga berambisi mengonsentrasikan kekuasaan dalam genggamannya sendiri. Akan tetapi, ia terlebih dahulu harus mengurangi pengaruh Jokowi. Salah satu caranya adalah dengan mengonsolidasikan militer, dan mungkin juga dengan membangun aliansi dengan Megawati.

Meskipun Megawati sebelumnya menolak usulan amandemen UU TNI tahun 2004, pada akhirnya, anaknya, Puan Maharani, yang juga Ketua DPR RI, secara aktif mendukung pengesahan revisi itu. Karena revisi UU TNI dengan jelas menguntungkan militer, tampak bahwa manuver PDIP adalah bagian dari upaya membangun pengaruh kepada institusi koersi ini dan juga Prabowo.

Manuver ini dilakukan terutama setelah KPK pada akhirnya menahan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, pada Februari 2025. Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pada Desember 2024, akan tetapi penundaan penahannya diduga sebagai hasil negosiasi antara Megawati dan Prabowo. Namun, penahanan Hasto tampaknya membuat kepercayaan Megawati untuk menjadikan Prabowo sebagai sekutunya menjadi memudar. Instruksi Megawati kepada kadernya agar kepala daerah dari PDIP tidak menghadiri retret pemerintah pada 21-28 Februari 2025 merefleksikan hal ini.

Penangkapan Hasto juga merupakan pengingat yang kuat bagi semua aktor politik lain bahwa Jokowi masih punya pengaruh atas KPK dan dapat mengerahkannya, termasuk untuk melemahkan musuh politiknya, Megawati dan PDIP.

Sebagaimana UU TNI, rencana amandemen UU Kepolisian, UU Kejaksaan, dan KUHAP akan menjadi arena kontestasi baru bagi Prabowo, Megawati, dan Jokowi. Paket revisi aturan ini memuat reformulasi kewenangan penyidikan lembaga penegak hukum, yang akan kembali membuka ruang kontestasi bagi faksi-faksi politisi dan pengusaha. Seperti telah ditunjukkan Jokowi dalam beberapa tahun terakhir, kontrol atas lembaga-lembaga penegak hukum dengan kewenangan penyidikan yang substansial memberi kesempatan baginya dalam mempermainkan kasus-kasus hukum untuk tujuan-tujuan politik sempit.

Singkatnya, revisi UU TNI merefleksikan persoalan yang lebih kompleks dari sekadar kembalinya dwifungsi militer atau bangkitnya pemerintahan otoriter. UU ini mencerminkan proses negosiasi kekuasaan di antara kekuatan-kekuatan ekonomi-politik utama, yang tak satupun sungguh-sungguh dominan–atau, setidaknya belum dominan.

Abdil Mughis Mudhoffir adalah research fellow Alexander von Humboldt di German Institute for Global and Area Studies (GIGA), Hamburg, Germany dan honorary fellow di Asia Institute, University of Melbourne, Australia.

Rafiqa Qurrata A’yun adalah dosen Fakultas Hukum di Universitas Indonesia dan associate di Centre for Indonesian Law, Islam and Society (CILIS), Melbourne Law School, University of Melbourne, Australia.

Artikel ini merupakan terjemahan dari “The new TNI Law is about much more than just military dual function” yang diterbitkan Indonesia at Melbourne pada 4 April 2025, dengan sejumlah penyuntingan dan penambahan oleh penulis. Penerjemahan dan penerbitan di Indoprogress untuk tujuan pendidikan atas seizin penerbit.