BAGIAN pertama dan kedua serial tulisan ini melulu membicarakan gerak benda-benda langit sebagaimana kita amati dari Bumi: Gerak bintang dan gerak Matahari telah kita diskusikan. Pada bagian kali ini, kita akan meneruskan ini dengan mendiskusikan pergerakan Bulan, benda langit yang paling dekat dengan kita.

Wajah Bulan dan periode sinodis Bulan

Barangkali Bulan adalah benda langit paling dramatis yang bisa dilihat Manusia, dengan mata kepala sendiri tanpa bantuan alat. Matahari terlalu menyilaukan dan dibutuhkan filter khusus untuk bisa melihat Matahari siang bolong, dan hanya pada saat senja atau fajar, kita bisa melihat Matahari dengan aman. Tanpa bantuan alat, secara kenampakan planet-planet tak jauh beda dengan bintang (walaupun pergerakannya berbeda). Sinar Bulan tidak terlalu menyilaukan seperti Matahari, dan perubahan wajah Bulan dari hari ke hari (Gambar 1) dapat kita ikuti dan nikmati. Pada masa pra-lampu kota, Bulan purnama menerangi malam yang gelap-gulita, dan menjadi inspirasi begitu banyak generasi. Kalau Bulan bisa ngomong, tentu dengan jujur tak kan bohong ia akan bercerita tentang berbagai pujangga dan kekuasaan dari zaman ke zaman, yang menggunakannya sebagai simbol dan ungkapan perasaan. Kesultanan Utsmaniyah menjadikan Bulan sabit (dan bintang) sebagai simbol, sebagaimana kemudian negara-negara mayoritas berpenduduk muslim yang merasa perlu menunjukkan keislamannya menggunakan Bulan sabit (dan bintang) pada benderanya, pun juga halnya dengan partai politik. Sastrawan dan pujangga pun tak ketinggalan menggunakan Bulan untuk mengekspresikan pikirannya: Mulai dari cinta hingga ideologi, atau keduanya. Pujangga anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA), Sabar Anantaguna, suatu saat mencoba menerapkan romantisme-revolusioner dengan menulis, “Bila kulihat Bulan, kulihat wajah Kawan Ketua.”1Maksudnya “Kawan Ketua” di sini adalah D.N. Aidit, ketua Comite Central (CC) Partai Komunis Indonesia (PKI). Ini adalah penuturan sastrawan Amarzan Ismail Hamid dalam film Tjidurian 19: Rumah Budaja jang Dirampas (Lasya F. Susatyo & M. Abduh Aziz, 2009). Dalam film tersebut selanjutnya Amarzan berkata, “kalau romantisme-kontrarevolusioner itu akan bilang, `kulihat Bulan, kulihat wajah kekasihku’, tapi dia mau revolusioner… Saya gak gitu-gitu amat gitu. Ya kalau saya lihat Bulan ya saya ingat pacar saya aja.”

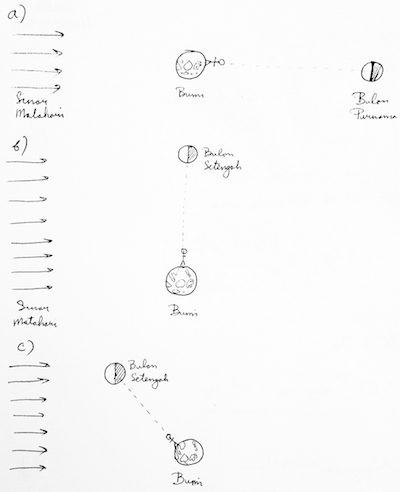

Perubahan wajah Bulan selalu teratur, dengan urutan seperti pada Gambar 1. Dari satu wajah ke wajah yang sama (misal: dari purnama ke purnama), butuh waktu kurang-lebih 29.5 hari. Selain perubahan yang gak sembarangan ini, ada juga satu hal yang bisa kita perhatikan: Wajah Bulan ini selalu ada hubungannya dengan arah datangnya sinar Matahari. Sebagai contoh pada Gambar 2a, ketika terjadi Bulan purnama, Matahari selalu berada di sisi langit yang bersebarangan. Saat terjadi Bulan setengah, bulan berada tegak lurus relatif terhadap arah Matahari (Gambar 2b), dan pada saat arah Bulan dan arah sinar Matahari membentuk sudut kurang dari 90 derajat, terjadi bulan sabit (Gambar 2c. Pada ilustrasi, tertulis di situ Bulan setengah. Ini adalah typo. Seharusnya Bulan sabit). Pada saat terjadi bulan baru, Bulan dan Matahari berada pada arah yang dekat sekali dengan Matahari, sehingga Bulan tak nampak di malam hari. Dari pengamatan korelasi antara wajah Bulan dan arah sinar Matahari ini, amat kuat ide bahwa cahaya Bulan itu sebenarnya adalah cahaya Matahari yang dipantulkan permukaan Bulan.

Posisi Bulan relatif terhadap Matahari ini tidak hanya menghasilkan wajah Bulan yang berbeda-beda, tetapi juga waktu terbit dan terbenam Bulan yang berbeda-beda. Pada Gambar 2a, misalnya, kita bisa lihat bahwa pada saat tengah malam di suatu lokasi (yang ditandai dengan gambar orang), bulan berada persis di sekitar zenith (zenith adalah langit di atas kepala). Kita bisa amati, bahwa Bulan purnama akan terbit pada saat sekitar Matahari terbenam. Pada Gambar 2b, Bulan setengah berada di atas kepala pada saat sekitar Matahari terbit, dan akan terbenam pada saat sekitar tengah hari2Pada saat itu, Matahari sudah terlalu menyilaukan. Namun, pada pagi hari kita masih bisa melihat Bulan..

Sebagaimana telah disinggung, Bulan membutuhkan waktu sekitar 29.5 hari untuk menghadirkan wajah yang sama (misal: dari Bulan baru ke Bulan baru). Periode ini dinamakan periode sinodis. Apabila kita mengukur waktu yang dibutuhkan Bulan untuk kembali pada posisi yang sama relatif terhadap bintang-bintang latar, maka kita akan menemukan bahwa periode ini lebih cepat sekitar 2 hari. Periode ini dinamakan periode sideris.

Sedikit mengenai penanggalan komariyah

Sebagai warga negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kita tak asing dengan penanggalan Hijriyah yang merupakan penanggalan berdasarkan gerakan Bulan, atau disebut juga penanggalan komariyah3Dari kata Arab, Qamar (قمر), yang berarti Bulan.. Hampir setiap tahun, penanggalan Hijriyah menjadi bahan perbincangan saat terjadi perdebatan seputar awal bulan puasa dan menjelang lebaran. Kita sudah tak asing lagi dengan perdebatan ini.

Berbeda dengan penanggalan masehi yang menggunakan gerak dan posisi Matahari sebagai acuan, penanggalan Hijriyah murni menggunakan Bulan sebagai acuan. Pada penanggalan masehi, hari dimulai dan berakhir pada saat tengah malam, dan satu tahun masehi adalah pendekatan terhadap satu periode surya yaitu waktu yang dibutuhkan Matahari untuk kembali berada di depan bintang-bintang latar yang sama. Periode ini lamanya 365.25 hari, dan inilah mengapa satu tahun terdiri atas 365 hari (kecuali tahun kabisat, yang terdiri atas 366 hari). Satu bulan dalam penanggalan masehi, lamanya 28, 29, 30, atau 31 hari, tergantung bulan apa dan tahun kabisat atau bukan, sudah tidak ada hubungannya lagi dengan periode sinodis Bulan yang lamanya 29.5 hari itu. Pada penanggalan Hijriyah, hari dimulai dan berakhir pada saat Matahari terbenam. Satu minggu tetap terdiri atas tujuh hari, namun bulan Hijriyah dimulai dan berakhir pada saat terjadi Bulan baru. Oleh karena itu lamanya satu bulan Hijriyah akan selalu 29 atau 30 hari, sinkron dengan periode sinodis Bulan. Satu tahun Hijriyah tetap terdiri atas 12 bulan, namun karena lamanya satu Bulan ini tergantung pada satu periode sinodis, maka satu tahun Hijriyah terdiri atas 29.5 × 12 = 354 hari. Ini lebih cepat 11 hari daripada penanggalan Masehi, dan menjadi penyebab mengapa lebaran selalu terjadi 11 hari lebih awal dari lebaran tahun sebelumnya.

Pada penanggalan masehi, kita selalu tahu kapan awal bulan akan terjadi. Pada tanggal 31 Maret, kita tahu bahwa awal bulan April akan terjadi keesokan harinya. Ini karena penanggalan masehi sudah dibakukan: Lamanya setiap bulan sudah dibakukan dengan aturan-aturan kabisat yang sudah disepakati bersama. Pada penanggalan Hijriyah, awal bulan Hijriyah ditandai dengan diamatinya hilal, yaitu Bulan sabit paling tipis yang dapat diamati saat Matahari terbenam, segera setelah terjadinya Bulan baru. Berdasarkan penafsiran Al-Qur’an dan hadis, hilal ini harus diamati dengan mata telanjang. Ada berbagai aturan dan tafsir tentang jenis manusia yang dapat diterima kesaksiannya dalam mengamati hilal, harus setinggi apa hilal di atas cakrawala, bagaimana bila hilal tak terlihat karena suatu alasan (satu bulan Hijriyah yang sedang berjalan digenapkan menjadi 30 hari), dan sampai sejauh mana perhitungan astronomi boleh dilibatkan (di abad ke-21 ini, perhitungan orbit sudah demikian maju. Apakah boleh posisi hilal diketahui hanya dengan menggunakan perhitungan yang didasarkan pada teori orbit? Tidak semua membolehkan hal ini karena berbagai pertimbangan teologis dan inklusivitas).

Karena berbagai kriteria dan aturan yang mengharuskan hilal diamati dengan mata, padahal kondisi langit sering tidak memungkinkan melakukan pengamatan, maka tidak heran setiap awal puasa dan lebaran dapat terjadi perbedaan, walaupun dapat pula terjadi kesepakatan. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, punya kriteria yang berbeda, demikian pula dengan Persatuan Islam (Persis). Saya tidak akan menjabarkan detail-detailnya di sini, karena terlalu panjang dan kurang relevan untuk diskusi kita. Yang jelas, situasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di daerah-daerah lain. Hal lain yang menjadi penyebab perbedaan juga adalah karena sifat lokal penanggalan Hijriyah. Meskipun hilal bisa diamati secara serempak di berbagai wilayah, namun karena kelengkungan Bumi, ketinggian hilal di atas cakrawala akan berbeda-beda. Akibatnya dua tempat yang melakukan pengamatan sendiri-sendiri bisa saja memutuskan awal bulan yang berbeda, karena memang kenampakan hilal di lokasi mereka berbeda. Sebenarnya persoalan-persoalan perbedaan ini bisa diselesaikan apabila penanggalan Hijriyah dibakukan seperti penanggalan Masehi, dengan menyepakati antara lain garis tanggal internasional dan zona waktu4Penanggalan Masehi juga dulu tidak baku dan sangat lokal sifatnya: Tidak hanya setiap negara punya standar masing-masing dalam menentukan kapan tengah hari, setiap kota pun punya acuan dalam menentukan jam. Hal ini tidak masalah ketika moda transportasi yang ada masih membutuhkan waktu berhari-hari untuk mencapai kota-kota besar. Namun, ketika teknologi kereta api hadir pada abad ke-19 dan kota-kota dapat dicapai dalam hitungan jam, maka dibutuhkan kesepakatan kapan kereta akan berangkat dan tiba. Oleh karena itu pelan-pelan dibangunlah sistem pembakuan kalender, dengan disusunnya zona waktu dan garis batas penanggalan internasional. Pada akhirnya ini adalah hasil kesepakatan banyak negara, sehingga bisa menjadi sistem penanggalan global sebagaimana kita gunakan saat ini.. Usaha untuk membuat kalendar Hijriyah yang sifatnya global atau regional telah dilakukan. Akan tetapi, sebagaimana negara-negara besar pada abad ke-19 bersepakat untuk mengadopsi kalender Masehi global, dibutuhkan kesepakatan antara negara-negara pengguna penanggalan Hijriyah untuk bersepakat dalam pengadopsian kalender Hijriyah global. Tanpa ada kesepakatan maka ini tinggallah wacana.

Mungkin timbul pertanyaan di antara kita, kenapa di Jaman Soeharto tidak pernah ada perbedaan awal puasa dan hari lebaran? Loh kenapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh? Karena hanya ingin tahu saja? Hehehe… :p Mudah-mudahan kita semua tidak lupa bahwa di masa Orde Baru kita tidaklah merdeka dalam berpendapat, dan sedikit perbedaan dengan otoritas yang ada akan dengan cepat ditindas. Apabila kita tidak merasa ditindas, itu karena kita tak lagi punya bahasa untuk mengartikulasikan ketertindasan kita. Bahasa tersebut telah dirampas dan dihancurkan.

Kembali ke soal penanggalan Hijriyah. Barangkali sekarang kita sudah sadar bahwa awal bulan Hijriyah selalu terjadi saat Bulan baru. Barangkali juga kita ingat puisi Sitor Situmorang, berjudul Malam Lebaran, yang hanya terdiri atas satu baris puisi: “Bulan di atas kuburan”. Loh, kok gak masuk akal puisi ini? Bukankah pada malam lebaran, Bulan tidak berada di atas cakrawala? Puisi ini lantas memicu perdebatan: Haruskah karya sastra itu masuk akal? Tentu dalam karya fiksi, seorang penulis bebas berimajinasi, tapi tentu ada logika internal yang harus ditaati seorang penulis. Sitor tidak berkata apa-apa soal lokasi kuburan yang digambarkan puisi ini: Apakah di Bumi ataukah di planet lain di mana awal bulan Hijriyah terjadi saat Bulan purnama. Jadi kita bisa katakan puisi ini terjadi di Bumi kita, di alam semesta kita, dan puisi ini ngawur. Lah Bulan jangan dimaknai secara harafiah gitu dong, coba gali makna lebih dalam yang ingin disampaikan Bung Sitor, termasuk mengenai absurditas dan pendobrakan atas kaidah-kaidah baku! Yah kira-kira begitulah perdebatan yang terjadi. Mana yang benar? Tentu saja terserah Anda… siapalah saya ini, bukan pujangga yang pandai merangkai kata, hanya astronom biasa saja, jadi saya tak bisa komentar banyak. Cukuplah saya katakan bahwa bila dibaca begitu saja, puisi Sitor Situmorang ini keliru secara faktual: Pada malam lebaran tidak ada Bulan. Tapi tentu kita harus mencari makna-makna lain yang ingin disampaikan Bung Sitor. (Bersambung)

Catatan kaki[+]

| ↑1 | Maksudnya “Kawan Ketua” di sini adalah D.N. Aidit, ketua Comite Central (CC) Partai Komunis Indonesia (PKI). Ini adalah penuturan sastrawan Amarzan Ismail Hamid dalam film Tjidurian 19: Rumah Budaja jang Dirampas (Lasya F. Susatyo & M. Abduh Aziz, 2009). Dalam film tersebut selanjutnya Amarzan berkata, “kalau romantisme-kontrarevolusioner itu akan bilang, `kulihat Bulan, kulihat wajah kekasihku’, tapi dia mau revolusioner… Saya gak gitu-gitu amat gitu. Ya kalau saya lihat Bulan ya saya ingat pacar saya aja.” |

|---|---|

| ↑2 | Pada saat itu, Matahari sudah terlalu menyilaukan. Namun, pada pagi hari kita masih bisa melihat Bulan. |

| ↑3 | Dari kata Arab, Qamar (قمر), yang berarti Bulan. |

| ↑4 | Penanggalan Masehi juga dulu tidak baku dan sangat lokal sifatnya: Tidak hanya setiap negara punya standar masing-masing dalam menentukan kapan tengah hari, setiap kota pun punya acuan dalam menentukan jam. Hal ini tidak masalah ketika moda transportasi yang ada masih membutuhkan waktu berhari-hari untuk mencapai kota-kota besar. Namun, ketika teknologi kereta api hadir pada abad ke-19 dan kota-kota dapat dicapai dalam hitungan jam, maka dibutuhkan kesepakatan kapan kereta akan berangkat dan tiba. Oleh karena itu pelan-pelan dibangunlah sistem pembakuan kalender, dengan disusunnya zona waktu dan garis batas penanggalan internasional. Pada akhirnya ini adalah hasil kesepakatan banyak negara, sehingga bisa menjadi sistem penanggalan global sebagaimana kita gunakan saat ini. |