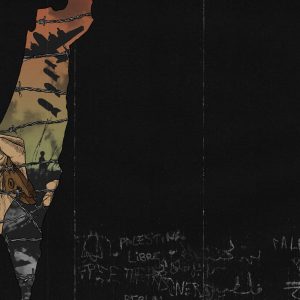

Ilustrasi: Ilustruth

“KOREA-KOREA itu kelas bawah, lah, sering disuruh-suruh. Gerombolan yang ke sana kemari, hidupnya kurang menentu. Tiba-tiba Reformasi, berubah. Nah, korea-korea ini naik ke atas. Kalau sudah di atas, jarang mau turun,” ucap Bambang Pacul, Wakil Ketua MPR RI sekarang, dalam suatu siniar. Tidak ada yang menarik dalam pernyataan tersebut kecuali kata “korea”. Pertama kali disebutkan pada Rapat Kerja Komisi III pada 2023 lalu, istilah “korea” mengudara cepat dan masih populer sampai sekarang.

Berdasarkan trajektori historis Indonesia, titel “korea” dapat diasumsikan sebagai orang-orang yang berasal dari kelas menengah dan agak bawah. Mereka yang disebut sebagai “korea” memiliki tingkat keuletan dan daya juang luar biasa, semua demi mengubah posisi kelas sosial agar lebih tinggi. Kadar keuletan setiap “korea”—yang kemudian diterjemahkan sebagai “pelentingan”—tersebut mendobrak tatanan, norma, dan kaidah yang berlaku. Sebagaimana yang dikatakan sendiri oleh Pacul, fitur canggih seorang “korea” adalah dapat bertindak berani meski dengan risiko tinggi, misalnya mengejar gelar profesor atau guru besar tanpa publikasi jurnal internasional, jam terbang mengajar, dan sebagainya.

Pacul memang mengatakan bahwa “korea” muncul sejak Reformasi. Namun dia tidak mengurai gamblang tentang siapa, mengapa, dan bagaimana “korea” muncul secara sistematis. Selain itu, apa kelas sosial yang melekat pada seorang “korea” juga bersifat abu-abu meski istilah tersebut selalu merujuk pada mereka yang berupaya menata kehidupan jadi lebih baik.

Orde Baru… dan Lahirlah Reformasi

Jaring-jaring hegemoni Orde Baru terkonsolidasi pada setiap lapis masyarakat secara utuh pada 1980-an. Medan politik yang telah sempit menjadi semakin sesak dengan munculnya peleburan partai-partai dan konsep “massa mengambang” (floating mass). Kekuasaan yang semakin terpusat pada segelintir orang dan terus hingga pucuknya, Soeharto, menimbulkan kehidupan politik kian monolitik.

Di era ini jalan bagi militer menduduki pos-pos strategis sangat terbuka. Orang-orang sipil disisihkan secara sistematis. Peristiwa ini, oleh Julia Suryakusuma, disebut sebagai “penghijauan” pemerintah.

Selanjutnya adalah penyeragaman dan pembunuhan potensi politik dari masyarakat menggunakan “mesin-mesin” canggih. Mesin pembunuh pertama adalah konsep tata tenteram dan persatuan—yang oleh Soeharto menjadi “regularisasi”, yakni peleburan kepentingan menjadi wadah tunggal. Lewat mesin itu terbentuklah Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan lain-lain.

Mesin yang lain bertumpu pada reproduksi gagasan negara organik yang telah dicetuskan oleh Soepomo jauh hari sebelumnya. Ide itu adalah Indonesia merupakan keluarga besar: Presiden berperan menjadi ayah dan warga sebagai anak. Anak harus mendahulukan kepentingan keluarga; dia tidak boleh mengkritik apalagi berpolitik.

Aktor yang paling merasakan getaran relasi dengan Orde Baru adalah elite politik lokal. Posisi elite politik lokal direduksi hanya untuk berperan mewujudkan kepentingan pemerintah pusat, alih-alih kebutuhan daerah. Elite politik lokal hanyalah perpanjangan tangan Orde Baru untuk mencengkeram masyarakat secara menyeluruh. Elite politik lokal menjadi dependen dan ditopang oleh keberadaan negara kian masuk akal karena Orde Baru mengendalikan jaring birokrasi pemerintahan secara penuh. Sebagai akibat kontrol negara, akses terhadap sumber daya ekonomi tidak mampu dikuasai oleh elite politik lokal secara sempurna. Namun, di sisi lain, ada elite politik lokal yang menganggap kehadiran Orde Baru sebagai berkah karena memberikan pemberdayaan dan peluang untuk mengamankan kelas sosial sekaligus mengunci sumber daya dan politik tertentu.

Kejatuhan Soeharto pada 21 Mei 1998 menimbulkan banyak efek domino, termasuk rekonfigurasi radikal atas elite politik lokal. Ada dua hasil rekonfigurasi tersebut: elite politik lokal lama dan baru.

Elite politik lokal lama, yang telah diinkubasi secara mapan pada masa Orde Baru, sadar perlu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial-politik-ekonomi yang drastis. Mereka dengan lihai beradaptasi dan belajar cepat, dari semula kondisi otoritarianisme ke alam demokratisasi. Upaya tersebut dimanifestasikan dengan membentuk aliansi baru dan bergeser ke lingkungan politik yang lebih cair-demokratis guna, sekali lagi, mengamankan kekuasaan dan sumber daya yang ada. Signifikansi seorang elite politik ini terletak pada kemampuannya untuk menyesuaikan dengan konteks kelembagaan demokratis. Tentu citra sebagai “elite lokal predator yang dipelihara oleh Orde Baru” menjadi tantangan tersendiri bagi mereka untuk bermobilitas secara luwes. Namun toh sebagian besar dari mereka berhasil beradaptasi.

Jadi, agenda Reformasi memang sedari mula telah dibajak oleh elite politik lokal lama bentukan Orde Baru. Yang tumbang hanya Soeharto, bukan Orde Baru.

Bagaimana dengan hasil rekonfigurasi lain, elite politik lokal baru? Munculnya desentralisasi dan good governance (deregulasi, privatisasi) membuat cengkeraman tangan negara terhadap sumber daya ekonomi-politik menjadi kendur dan semakin terlokalisasi. Desentralisasi dan good governance (kekuasaan lokal) membuka ceruk-ceruk sumber daya ekonomi dan kekuasaan yang lebih banyak ketimbang masa Orde Baru.

Latar belakang cikal bakal elite lokal baru bervariasi, termasuk misalnya dari aktivis, kelas menengah, bahkan masyarakat sipil. Mereka membawa motif dan semangat tertentu, apalagi demokratisasi pasca-Soeharto memberikan ruang yang luas untuk membangun basis kekuasaan sendiri. Pendeknya, kekuasaan lokal menjadi arena pertarungan elite lokal baru yang tengah tumbuh untuk membentuk rezim-rezim ekonomi-politik tersendiri.

Pertanyaannya adalah: di mana posisi “korea” pada masa Reformasi dan setelahnya? Jawaban yang cukup jitu menurut saya adalah pada elite politik lokal baru. Dalam konstelasi ekonomi-politik pasca-Reformasi, elite politik lokal atau “korea” harus bertarung untuk mendapatkan kontrol atas sumber daya. “Korea” tidak bisa lagi mempertahankan posisinya dengan hanya menyandarkan diri pada negara. Ia dituntut untuk mampu memiliki mesin canggih berupa kalkulasi taktis (strategi) untuk meraih, mempertahankan, dan mengontrol kekuasaan. “Korea” pun juga harus saling sikut-menyikut di antara “korea” itu sendiri.

Kelas Korea?

“Korea” telah teridentifikasi jejaknya dalam trajektori ekonomi-politik kita. Kepingan puzzle berikutnya adalah seputar identitas kelas yang melingkupi mereka. Dalam hal ini saya kembali ke telaah klasik dalam diskursus marxisme mengenai elite politik lokal dari sosiolog marxis Nicos Poulantzas dalam karya Political Power and Social Classes (1976).

Eksaminasi mengenai elite politik lokal, dalam khazanah ilmu politik, telah tertata ajeg pada teori elite politik (theory of elites). Teori tersebut telah lama mengkritisi analisis marxisme soal elite politik. Poulantzas-lah yang menekankan bahwa kritik yang dilontarkan teori itu merupakan hasil dari “interpretasi yang buruk terhadap marxisme.” Intisari kritik-salah-sasaran dari teori tersebut menegaskan bahwa marxisme menempatkan seluruh fungsi-fungsi politik ke tangan kelas dominan yang juga menguasai sumber daya ekonomi. Kritik tersebut pada akhirnya mendeformasi marxisme ke titik hanya sebatas determinisme ekonomi yang berlebihan (economic overdeterminism).

Tawaran Poulantzas melampaui teori elite. Pertama, dia menyatakan bahwa konsep “kelas” elite politik perlu dipahami secara utuh dengan mempertimbangkan struktur kelas dalam masyarakat. Ini tidak dilakukan teori elite. Terlebih lagi, kedua, teori elite tidak memasukkan unsur teori negara sebagai jantung kekuasaan politik.

Untuk menyingkap identitas “kelas” korea, yang berpijak pada ranah kuasa politik, hanya memerlukan eksplorasi mengenai agen dan kelas. Konsep-konsep tersebut adalah kelas penguasa atau hegemonik (ruling or hegemonic class) dan, dalam bahasa Poulantzas, agen “yang mengendalikan” aparatus negara (agent ‘in charge of’ the state apparatus). Agen “yang mengendalikan” aparatus negara (selanjutnya the agent in charge of) mudah dijumpai, dari yang berlatar belakang politikus, birokrat, dan militer. Di sisi lain, kelas penguasa atau hegemonik, menurut Poulantzas, adalah kelas yang secara sistematis diuntungkan oleh kebijakan negara terlepas apakah kelas tersebut adalah agen politik kolektif yang mampu mengorganisir dirinya sendiri secara efektif atau tidak.

Perbedaan di antara agen dan kelas tersebut terpusat pada kontrol atas kekuasaan politik. Mereka yang mengendalikan dan mengelola sumber daya kekuasaan dalam aparatur negara–dan bukan kelas yang benar-benar memegang kekuasaan politik–diemban oleh class in charge of. Berbanding terbalik dengan kelas penguasa atau hegemonik yang menjadi kelas utama dan satu-satunya mendominasi dalam kancah politik sebagai hasil dari permainan politik.

Dari kedua hal tersebut, “korea” melekat pada profil the agent in charge of. Konsekuensinya, “korea” bukanlah kelas tersendiri seperti yang dipahami dalam pustaka marxisme.

Dalam kritik terhadap Ralph Miliband dalam resensi The Problem of the Capitalist State (1972), Poulantzas mengungkapkan bahwa permasalahan aparatus negara perlu diklasifikasikan dalam kategori sosial, bukan kelas. Dengan begitu, seluruh “korea” yang berasal dari kelas yang berbeda—borjuis, menengah, atau proletariat sekalipun—tetap berfungsi (dalam wadah “kekoreaan” itu) sesuai dengan kesatuan internal (class position) tertentu. Mereka bersatu. Hal tersebut bermakna mereka memiliki fungsi objektif yang sama dan kategori sosial yang spesifik dan relatif “bersatu”: sebagai aktualisasi peran terhadap negara kapitalis Indonesia.

Sebagian besar “korea-korea” yang ada sekarang terikat dalam jejaring oligarki, baik nasional atau daerah. Orientasi mereka selalu, bagaimanapun caranya, mempertahankankan kontrol atas sumber daya ekonomi dan politik yang ada. Bahkan itulah kiblat utama mereka terlibat dalam politik. Naik, panjat, melenting terus ke status yang lebih tinggi untuk mengantongi lebih banyak dari yang dimiliki.

Setelah mampu mengontrol, mereka terjun ke masyarakat; membangun persona “kerakyatan” demi berkuasa lima tahunan berikutnya. Itu semua dilakukan demi mampu mempertahankan penguasaan atas sumber daya. Oleh karena itu, sikap kita sebagai masyarakat sipil semestinya jelas terhadap “korea-korea” ini.

Alvino Kusumabrata, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM). Associate Research Fellow pada Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial FH UGM.