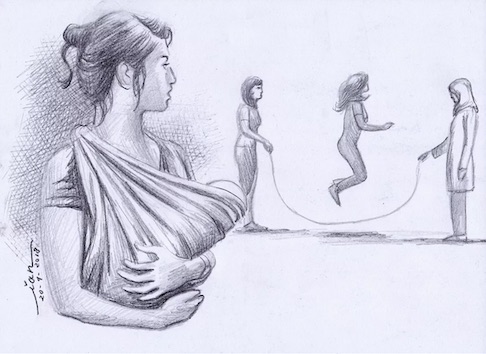

Kredit ilustrasi: The Conversation

PADA tulisan saya sebelumnya bertajuk Keluarga versus Keluarga, tertanggal 20 Juni 2019, saya mengangkat topik tentang pertarungan memperebutkan wacana keluarga yang berbeda menurut kepentingan rezim ekonomi politik (termasuk atas nama agama). Sesungguhnya kajian tentang keluarga tak pernah ada habisnya, sebab merupakan realitas sosial yang kompleks dan mempunyai koneksi yang tersembunyi maupun terang-terangan dengan struktur ekonomi-politik maupun sosial-budaya. Kapitalisme, rezim-rezim otoriter, lembaga-lembaga agama, gerakan politik dalam masyarakat, pada umumnya menggunakan keluarga sebagai unit sosial untuk menanamkan ideologi-politik, reproduksi tenaga, pewarisan property, sosialisasi nilai kepatuhan dan pengontrolan politik. Keluarga bukan sekedar adanya perempuan dan laki-laki yang saling menyintai kemudian melahirkan anak-anak dan menempati sebuah rumah tertentu, melainkan lebih rumit dan kompleks dari sekadar itu.

Pada kesempatan ini, saya hendak mengangkat salah satu aspek dalam keluarga yang dewasa ini menjadi isu penting di seluruh dunia, yaitu perkawinan anak –terutama anak gadis. Definisi perkawinan anak yang ditetapkan UNICEF adalah anak gadis maupun anak laki yang melakukan pernikahan secara formal (tercatat dalam adminsitrasi negara) di bawah usia 18 tahun.[1] Menurut data UNICEF, dalam setiap hari di seluruh dunia terjadi perkawinan gadis di bawah usia 18 tahun sebanyak 37.000 – 39.000 anak. Atau setiap menit terjadi 23 perkawinan anak gadis, dan setiap dua detik terjadi satu anak gadis jadi pengantin![2]

Di sejumlah negara berkembang, perkawinan anak meningkat di wilayah urban, terutama wilayah perkampungan satelit kota. Di India, seperti di wilayah Goa, perkawinan anak di daerah urban mencapai 77,9 persen dibandingkan di wilayah rural sebesar 22,1 persen.[3] Di Afrika Sub-Sahara, empat dari sepuluh anak gadis menikah di bawah usia 18 tahun, sedangkan di Asia Selatan tiga dari 10 anak gadis menikah muda.[4] Jangan salah, perkawinan anak bukan hanya terjadi di negara sedang berkembang, bahkan di negara maju adikuasa seperti AS pun selama 2000-2015 tercatat sebanyak 200,000 perkawinan anak. Salah satu negara bagian di AS, Missouri, merupakan daerah subur perkawinan anak usia 15 tahun, karena hukum di sana lunak terhadap pembatasan perkawinan anak.[5]

Dibandingkan dengara Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan, menurut penelitian Jones dan Ghubaju (2008)[6], usia perkawinan anak gadis di Asia Tenggara lebih tinggi, yaitu di bawah 20 tahun, sedangkan di Hongkong, Korea Selatan dan Jepang mencari di bawah 30 tahun. Smeru Institute mencatat bahwa usia perkawinan anak gadis sepanjang 1970 – 2010 mengalami kenaikan tiga tahun dari rata-rata 19,28 tahun menjadi 22,17 tahun.[7] Data ini didukung oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia yang memberi petunjuk perkawinan anak gadis di bawah usia 15 dan 16 tahun telah menunjukkan penurunan terbesar sejak 2008. Sedangkan pernikahan anak gadis pada usia 16 dan 17 tidak mengalami perubahan signifikan. Sekali pun dikatakan terjadi kenaikan usia perkawinan anak gadis, tetapi usia mereka masih berada di bawah 18 tahun, yaitu batas usia anak dinyatakan dewasa sebagaimana telah ditetapkan oleh UNICEF dan ILO. Menurut data UNICEF (2014) yang dikutip Girls Not Bridges dan lembar faktaKoalisi Perempuan Indonesia (KPI), diperkirakan terdapat 14 persen anak gadis di Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun.

Adapun provinsi yang dinyatakan Sensus Penduduk Indonesia (2010) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (2008-2012) menempati urutan tertinggi perkawinan anak gadis terjadi di Kalimantan Selatan (39, 63 persen), Kalimantan Tengah (39,21 persen), Kepulauan Bangka-Belitung (37,19 persen), Sulawesi Barat (36,93 persen), dan Sulawesi Tenggara (36,74 persen). Cukup menarik bahwa provinsi-provinsi yang dinyatakan memiliki data perkawinan anak tinggi merupakan wilayah industri tambang yang signifikan. Kepulauan Bangka Belitung dikenal penghasil timah, Kalimantan Selatan dan Tengah penghasil batubara, intan dan bijih besi, Sulawesi Barat penghasil emas (potensial) dan Sulawesi Tenggara penghasil nikel.

Sayang sekali saya belum memiliki data induktif yang dapat mengungkap tingginya perkawinan anak dan industri tambang —termasuk dampaknya berupa krisis ekologi. Di Bangladesh, contohnya, ditemukan koneksi tersembunyi antara perubahan iklim –sebagai dampak krisis ekologi—dan meningkatnya pernikahan anak. Kisah banjir yang meratakan desa-desa dekat pertambangan telah menghancurkan kehidupan sosial keluarga-keluarga petani gurem, hingga mereka harus mengungsi. Tak adanya sumber nafkah dan himpitan kesulitan hidup lainnya mendorong orang tua menikahkan anak gadisnya. Terdapat ‘mafia’ yang memperdagangkan anak gadis untuk menjadi isteri simpanan atau ‘kawin kontrak’ untuk pelayanan seksual temporer.

Tulisan ini secara teoritis menghubungkan perkawinan anak dengan percepatan pembentukan pasukan tenaga cadangan (reserve army of labour). Sekali lagi, penulis akan berterimakasih kepada pembaca yang dapat menyumbangkan data induktif mengenai industri tambang di lima provinsi termaksud, perkawinan anak dan pembentukan pasukan tenaga cadangan di dalamnya.

Alasan Sosial Perkawinan Anak

Ada alasan sosial mengapa anak gadis (juga laki-laki) dikawinkan sebelum usia dewasa. Basis alasan itu berada di dalam keluarga, baik keluarga besar (yang dipimpin ketua keluarga, biasanya anak laki-laki tertua) maupun keluarga batih (keluarga kecil yang dipimpin ayah dan ibu). Jadi alasan sosial itu bukan berada di dalam diri si anak, ataupun merupakan keputusan mandiri si anak gadis. Lagipula anak dianggap belum dapat membuat keputusan, sehingga perkawinan anak sesungguhnya merupakan keputusan orang tua atau tetua dalam keluarga besar yang bersangkutan. Merujuk pada hasil penelitian UNICEF, ada empat alasan sosial[8] orang tua di Indonesia mengawinkan anaknya di bawah usia 18 tahun.

Alasan pertama, berhubungan dengan norma gender yang dipeluk keluarga tersebut tanpa memandang keluarga miskin ataupun berkecukupan. Pada 2015, satu dari delapan anak gadis yang menikah di bawah usia 18 tahun berasal dari keluarga dengan tingkat pengeluaran tinggi, yang dapat memberi petunjuk seberapa aman kekuatan finansial keluarga. Hal ini berarti keamanan finansial keluarga tidak menjadi faktor signifikan terjadinya perkawinan anak.

Alasan kedua, berhubungan dengan rendahnya tingkat pengeluaran keluarga. Bagi anak gadis yang dibesarkan dalam keluarga yang kondisinya kurang memadai atau tingkat pengeluaran rumah tangganya rendah, umumnya melakukan perkawinan dini. Umumnya perkawinan dini bagi anak gadis dipandang sebagai usaha mengurangi beban ekonomi keluarga orang tua.

Alasan ketiga, berhubungan dengan tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan anak perempuan, semakin dirinya terhindar dari perkawinan dini. Hal ini juga berkaitan dengan ketentuan Kementrian Pendidikan Nasional yang melarang anak sampai sekolah menengah atas untuk menikah. Artinya, semakin rendah tingkat pendidikan anak perempuan, semakin dirinya mudah terjerat dalam perkawinan anak.

Alasan keempat, dalam penelitian yang dilakukan oleh Plan International (2015) terungkap bahwa alasan perkawinan anak seringkali dipergunakan sebagai dalih bagi orang tua untuk mencegah anak perempuannya mengalami pengalaman seksual, baik disertai kekerasan maupun yang berdampak kehamilan. Sebaliknya, pernikahan dini menjadi sarana untuk menutup aib, menegakkan kehormatan keluarga, apalagi ketika anak gadis tersebut telah hamil –atas alasan apa pun—maka pernikahan adalah cara penyelamatan kehormatan yang terbaik.

Keempat alasan sosial itu tak terpisah dalam suatu kejadian perkawinan anak. Keempat alasan itu menghimpit anak gadis pada beban moral yang ambigu, di satu pihak menyandang beban kehormatan keluarga, dan di lain pihak menyandang beban ekonomi keluarga. Perkawinan anak kemudian dipandang sebagai cara keluarga (baca: orang tua) melepaskan beban moral yang disandangkan pada anak gadis. Namun, bagi anak gadis, terutama keluarga kelas pekerja, pelepasan beban moral yang disandangkan ke pundaknya itu membawanya ke dalam percepatan eksploitasi sebagai tenaga kerja bagi reproduksi kapital. Apa yang dimaksud reproduksi kapital adalah kerja domestik tanpa upah yang dilakukan isteri atau ibu rumah tangga sehari-hari untuk memulihkan tenaga suaminya setelah melakukan kerja produktif, mengasuh anak untuk menjadi tenaga produktif baru dan merawat tenaga tak produktif yang tak terpakai oleh kapitalisme. Persisnya, produksi kapital di arena industri berlangsung karena ada ibu rumah tangga yang melakukan reproduksi kapital di dalam rumahnya.

Tubuh Anak Gadis Sebagai Arena Eksploitasi

Apakah yang kita pandang sebagai perkawinan anak? Perhatikan bahwa perkawinan anak bukanlah sekadar peristiwa pengesahan di depan pemuka agama maupun catatan sipil –negara. Yang substansial di balik pengesahan secara formal tersebut adalah tentang tubuh si anak gadis yang akan menjadi arena eksploitasi. Analisa UNICEF melarang perkawinan anak gadis atas pertimbangan kesehatan seksual, kesehatan reproduksi, kematangan psikologis. Adapun Bappenas RI melarang perkawinan anak dikaitkan dengan masalah kualitas sumberdaya manusia –terlebih menghadapi bonus demografi. Namun, pertimbangan ini belum mengungkap sisi eksploitasi perkawinan anak gadis. Pada perkawinan anak, tubuh anak gadis itu dipaksa menjadi tubuh perempuan dewasa. Merujuk pada istilah Michel Foucault tentang pendisiplinan tubuh di bawah kapitalisme, maka tubuh anak gadis itu mengalami pendisiplinan dalam perkawinan untuk menjadi tenaga kerja bagi reproduksi kapital.

Analisa tajam dari Silvia Federici[9] lebih memperjelas konsep pendisiplinan tubuh di bawah kapitalisme. Menyimak dari perburuan dan pembakaran dukun-dukun perempuan (dukun selalu diasosiasikan dengan kekuatan sihir) pada abad ke-16 di Eropa, Federici mempunyai pertanyaan besar: mengapa dukun perempuan itu dibantai secara besar-besaran pada saat yang sama dengan privatisasi tanah-tanah milik petani oleh keluarga borjuis? Pada waktu itu terjadi privatisasi tanah untuk membuka perkebunan besar-besaran dan kemudian tenaga petani diubah menjadi budak-budak yang dipekerjakan di tanah perkebunan keluarga borjuis. Cukup menarik bahwa untuk mendapat dukungan sosial pelenyapan dukun-dukun perempuan itu digunakan dalil-dalil yang dikumandangkan dari dalam gereja. Dukun-dukun itu dipropagandakan sebagai penyebar kesesatan dan penyembah setan yang bertentangan dengan Kristen, karena itu harus dilenyapkan agar dunia menjadi terang. Propaganda itu sendiri bagai sihir yang membenarkan tindakan brutal nan biadab terhadap dukun perempuan, termasuk petani laki-laki pun mendukungnya. Mengapa tubuh dukun-dukun perempuan itu dibakar atau dilenyapkan? Federici menyimpulkan bahwa di dalam tubuh para dukun itu terdapat tenaga yang membantu proses reproduksi petani. Dukun-dukun itu membantu kelahiran bayi petani, dan kelahiran itu berarti sebuah prospek keberlanjutan generasi petani. Tubuh dukun itu dilenyapkan sebagai usaha memutus rantai sejarah reproduksi sosial petani, sehingga terbentang rantai baru untuk pembentukan (reproduksi sosial) proletar modern, yaitu tenaga budak di bawah merkantilisme.

Dengan meminjam teori Foucault tentang pendisiplinan tubuh, Federici menganalisa bahwa tubuh-tubuh perempuan petani pasca pembantaian dukun selanjutnya didisiplinkan menurut mekanisme kedokteran dan farmasi modern dalam melakukan reproduksi biologis (hamil sampai melahirkan). Pendisiplinan ini guna memenuhi kualitas dan jumlah tenaga kerja bagi perkembangan kapitalisme. Jadi, pelenyapan dukun-dukun perempuan itu berperan dalam pembangunan tata kuasa patriarki modern, di mana tubuh perempuan: tenaga kerjanya, seksualitasnya dan daya reproduksinya ditempatkan di bawah kendali negara merkantilis dan diubah menjadi sumberdaya ekonomi. Dengan kata lain, proses yang dalam tradisi Marxis itu disebut akumulasi primitif itu terjadi dengan menggunakan kekerasan tubuh perempuan. Sayang sekali, menurut Federici, kekerasan terhadap tubuh perempuan dalam sejarah perubahan cara produksi kapitalis seringkali luput dari perhatian analisa ekonomi-politik Marxian.

Terjadinya Percepatan Reproduksi Pasukan Tenaga Cadangan

Pada analisa Federici ditekankan bahwa tubuh perempuan di bawah kapitalisme telah diubah menjadi sumber ekonomi, diperjelas oleh Mariarosa Dalla Costa[10], bahwa tubuh sebagai sumber ekonomi adalah memproduksi nilai komoditas tenaga kerja. Artinya kerja perempuan dalam keluarga, sejak dari memasak, mengasuh anak, dan bahkan memberikan pelayanan seksual kepada suaminya adalah mempersiapkan tenaga kerja untuk menjadi komoditas (mempunyai harga jual). Teori Dalla Costa itu dikoreksi dan diperdalam oleh Lise Vogel[11] bahwa ibu rumah tangga melakukan kerja domestik itu bukan mempersiapkan nilai komoditas, melainkan untuk mereproduksi kapital. Terjadinya akumulasi kapital, menurut Vogel, karena ada kerja perempuan untuk mereproduksinya, yaitu mereproduksi tenaga kerja manusia sebagai kapital itu sendiri. Untuk itu perempuan pun menjadi pelaku konsumsi —membeli hasil produksi kapitalis—untuk mereproduksi kapital itu sendiri.

Kembali ke perkawinan anak gadis di bawah usia 18 tahun. Tubuh anak gadis, terutama anak gadis kelas pekerja, tidak mempunyai pilihan selain untuk bekerja, baik kerja upahan maupun kerja rumah tangga. Anak gadis yang menikah di bawah umur, sesungguhnya mempercepat status mereka sebagai sebagai tenaga kerja “dewasa” upahan. Meski masih di bawah usia 18 tahun, bagi anak gadis yang sudah menikah, dari aspek tenaga kerja upahan, lazimnya dianggap sebagai tenaga dewasa. Artinya, anak-anak gadis ini siap masuk sebagai angkatan kerja, tetapi sebagai pasukan tenaga kerja cadangan (reserve army of labour). Mengapa? Karena sesungguhnya tenaga kerja mereka tidak memenuhi kualifikasi sebagai tenaga komoditas yang dibutuhkan di sektor industri modern yang menyaratkan kualifikasi pendidikan, ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan tertentu. Selain itu, anak gadis yang menikah muda, tak sepenuhnya dapat memenuhi waktu yang dibutuhkan untuk kerja upahan, karena sebagian dari waktunya juga untuk mengasuh anak yang biasanya masih kecil.

Kembali pada teori reproduksi sosial, menurut Vogel, bahwa kerja perempuan dalam keluarga kelas pekerja itu tidak lain adalah mereproduksi kapital. Hal ini berbeda dengan perempuan keluarga borjuis, mereka mereproduksi calon pewaris pemilik kapital. Anak gadis yang menikah muda itu tampaknya melepaskan diri dari beban ekonomi keluarga orang tuanya, tetapi mereka mempercepat dirinya untuk dieksploitasi oleh kapitalis, yaitu dengan menjadikan dirinya sebagai tenaga reproduksi kapital. Ia memberi makan dan pelayanan seksual kepada suaminya untuk bisa bekerja dalam keadaan segar, ia mungkin mengurus anggota keluarga yang sudah tua dan tidak produktif, dan tentu membesarkan anaknya sebagai calon tenaga produktif. Mereka bekerja untuk merawat dan mereproduksi modal kapitalis, tetapi upah yang seharusnya mereka terima diberikan kapitalis kepada suaminya yang bekerja langsung kepada kapitalis. Terjadi eksploitasi yang tak kentara atau tersembunyi dalam tubuh anak gadis yang menikah muda, yang seharusnya pada usianya itu mereka masih mengembangkan kapasitas moral dan intelektualnya.

Anak-anak perempuan yang menikah dini dalam keluarga kelas pekerja itu pun ekuivalen dengan percepatan reproduksi kapital. Mereka selalu cepat melahirkan anak dan biasanya dalam usia kurang dari 20 tahun telah melahirkan dua orang anak. Percepatan lahirnya anak-anak itu, seperti kritik Marx terhadap teori Robert Malthus, bukan berdampak pada masalah ketersediaan pangan, melainkan menciptakan masalah ketersediaan lapangan kerja. Maka, anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan dini itu akan menimbulkan ledakan pasukan tenaga cadangan (pengangguran) yang perawatannya menjadi beban ibu yang berkawin di bawah umur tadi. Persisnya, ibu yang kawin di bawah umur itu harus memanggul beban ledakan pasukan tenaga cadangan (memberi asupan pengangguran), dan dalam waktu yang sama harus melakukan reproduksi kapital (memberi asupan tenaga kerja terpakai). Beban itu terlalu dini disandang oleh perempuan muda, hingga pada usia 30-40 tahun, anak gadis yang kawin muda itu pada umumnya sudah seperti lansia dan tak laku di pasaran kerja upahan.

***

Tulisan ini saya akhiri dengan pernyataan bahwa perkawinan anak, ledakan pengangguran dan penurunan kualitas perempuan akan menjadi beban krusial bagi provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Bangka-Belitung. Mereka ini bukan termasuk provinsi miskin, tetapi pertambangan adalah industri padat modal yang kurang mampu menyerap pasukan tenaga cadangan. Dalam laporan Seri Analisis Pembangunan Kalimantan Selatan (2015) mengakui adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan pengagguran. Padahal Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Selatan terbilang tinggi, yaitu mencapai Rp 45,92 Trilyun, sedangkan PDRB Sulawesi Barat mencapai Rp 43,57 Trilyun.***

—————

[1] Ending Child Marriage: Progress and Prospect, Laporan UNICEF, 2013

[2] Akhiri Perkawinan Anak Seri 1, Lembar Fakta dikeluarkan Koalisi Perempuan Indonesia

[3] “Child Marriages and Urban Problem Too”, diunduh dari https://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/child-marriages-an-urban-problem-too/articleshow/67316229.cms

[4] Joseph Natanael Marshan, M. Fajar Rakhmadi, Mayang Rizky, Prevalence of Child Marriage and Its Determinants Among Young Women in Indonesia, The SMERU Research Institute, 4

[5] Sarah Ferguson, “What You Need To Know About Child Marriage in The US”, FORBES, diunduh dari https://www.forbes.com/sites/unicefusa/2018/10/29/what-you-need-to-know-about-child-marriage-in-the-us-1/#52f30c865689

[6] Marshan, M. Fajar Rakhmadi, Mayang Rizky, Prevalence of Child Marriage, 4

[7] Marshan, dkk, Prevalence of Child Marriage, 4

[8] “Indonesia, Child Marriage”, dalam Girls Not Brides, 2018

[9] Silvia Federici, Caliban and the Witch, (Brooklyn, New York: Autonomedia, 2009)

[10] Mariarosa Dalla Costa dan Selma James, The Power of Women and the Subversion of the Community, (Italy & England: Falling Wall Press, 1972)

[11] Lise Vogel, Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary Theory, (Leiden & Boston: Rutgers University Press, 1983)