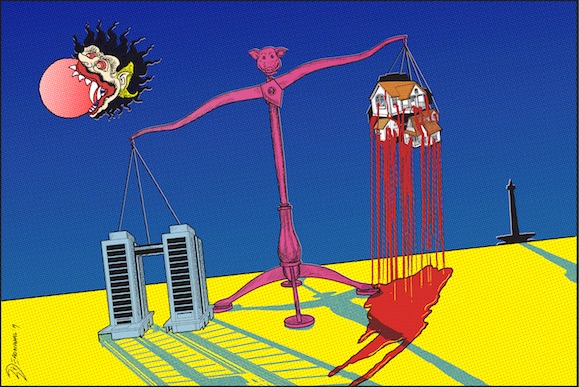

Ilustrasi oleh Deadnauval

“AKU ingin pindah ke Meikarta!” Sekitar dua tahun lalu, khalayak ramai seperti mendapat teror dari suara anak perempuan kecil yang melafalkan kalimat itu dalam sebuah iklan. Secara dramatis, iklan itu menggambarkan persoalan kebobrokan ekosistem megapolitan Jakarta yang berbahaya untuk ditinggali manusia. Sebagai jalan keluarnya, iklan itu menawarkan sebuah kawasan permukiman baru yang penuh dengan segala kecanggihan modernitasnya, bernama Meikarta.

Ini tidak lain ialah iklan megaproyek hunian baru berskala super besar di daerah Bekasi yang dikerjakan raksasa kapitalis properti Indonesia: Grup Lippo. Dikembangkan di atas lahan seluas 500-an hektare, dengan estimasi investasi mencapai 20 miliar dolar AS atau Rp278 trilliun, Meikarta diyakini akan menjadi kota terpenting untuk menopang kebobrokan Jakarta. Meikarta membidik para pekerja kerah putih yang masih belum memiliki hunian di Jakarta. Iklan itu terbukti ampuh menciptakan antusiasme terhadap Meikarta. Di hari pertama penjualan, sekitar 16.800 unit telah ludes dipesan, sampai-sampai diganjar rekor MURI sebagai penjualan unit apartemen terbanyak dalam satu hari. Sayangnya, megaproyek itu kini mangkrak terjerat masalah ijin, yang berujung pada kasus korupsi (Tirto.id).

Tren lahirnya kawasan hunian baru dalam branding kota modern seperti Meikarta, juga terjadi di kota-kota seluruh dunia. Abu Dhabi, Rio De Janiero, Cairo, Seoul, Karachi, Buenos Aires, Istanbul, Damacuss atau yang paling terkenal, sebut saja di Shenzen, China, semua mengalami fenomena serupa belakangan ini. Bahkan, di kota negara berkembang Afrika Selatan seperti Cape Town pun, juga mengalami fenomena yang sama (Lees, Slater, & Wyly, 2008). Orang-orang menyebutnya: GENTRIFIKASI! Sebagai konsep yang terus berkembang dan diperdebatkan hingga sekarang, gentrifikasi memiliki aneka macam pengertian. Namun tenang saja, ahli perkotaan kontemporer yang bergelut dengan tema ini telah berbaik hati menyediakan penjelasan yang paling fleksibel dan sederhana. Gampangnya, gentrfikasi itu mengacu pada proses transformasi dari kawasan dengan kondisi fisik buruk (baca: kumuh) atau juga lahan bisa kosong di perkotaan, menjadi aneka macam properti mewah yang hanya dapat dinikmati pekerja kerah putih (atau “kelas menengah”) atau properti lain untuk fungsi komersil (Lees et al., 2008).

Tidak perlu pendidikan khusus untuk dapat merasakan tanda-tanda kemunculan gentrifikasi. Ketika dalam kurun waktu yang singkat, properti hunian mewah untuk pekerja kerah putih seperti, apartemen, condotel, real estate, atau properti lainya seperti mall, hotel dan pusat pertokoan muncul secara pesat di perkotaan, dapat dipastikan gentrifikasi melanda wilayah itu. Sayangnya, istilah yang berasal dari bahasa Inggris ini, masih belum masuk dalam bahasa sehari-hari masyarakat di banyak negara berkembang. Oleh karenanya, mereka yang di lingkunganya mengalami gentrifikasi, seringkali hanya memandangnya sebagai pembangunan kota biasa saja (Lees, 2014). Padahal gentrifikasi bukanlah sesederhana pembangunan kota seperti yang dibayangkan.

Ibarat malapetaka, hadirnya gentrifikasi seolah selalu diikuti munculnya konflik sosial. Gentrifikasi terlihat menjadi proses mengerikan karena ditolak masyarakat, khususnya kelas pekerja, dan lebih spesifik yakni pekerja kerah biru. Penolakan gentrifikasi oleh pekerja kerah biru bahkan marak berlangsung di negara maju. Lewat aksi massa turun ke jalan menyuarakan protes, membuat vandal di properti-properti gentrifikasi, hingga bentrok dengan aparat, semua dijalani demi satu tujuan: melawan kehadiran gentrifikasi. Kejatuhan korban jiwa ketika bentrok tidak lagi dapat dihindari, sudah menjadi ongkos yang diketahui para demonstran. Barangkali melawan gentrifikasi, sama halnya dianggap jihad bagi mereka. Di hari sakral kelas pekerja seluruh dunia–may day, gentrifikasi lolos sebagai agenda utama yang disepakati untuk dilawan bersama. Saking pentingnya, gentrifikasi di negara maju sudah setara dengan isu upah, pendidikan, kesehatan dan pangan. Lalu mengapa gentrifikasi begitu mengusik kehidupan pekerja kerah biru ?

Persepektif Arus Utama Gentrifikasi dan Keterbatasanya

Mesikpun terdapat definisi yang luas cakupannya, setiap kalangan masih saja memaknai gentrifiaksi secara berbeda-beda. Arus utama, lebih melihat gentrifikasi sebagai sebuah fenomena pembaharuan kualitas fisik perkotaan. Rujukannya berawal dari kecenderungan penggantian istilah gentrifikasi dalam berbagai kebijakan perkotaan di Eropa, menjadi Urban Development, atau Urban Renewal. Munculnya perubahan dipicu oleh stigma istilah gentrifikasi pada tahun 80an yang mengganggapnya sebagai gambaran proses buruk: “bad words”. Kita akan mendiskusikan sifat buruknya nanti. Guna meminimalisir stigma di masyarakat, maka istilah-istilah “pembangunan” dipilih untuk menggantikannya. Istilah seperti itu diharap akan lebih mewakili efek peningkatan kualitas fisik lingkungan perkotaan yang muncul dari gentrifikasi. Hasilnya cukup memuaskan, sebagian besar kamus dan pengertian umum menjelaskan gentifikasi memang sebagai pembaharuan ruang fisik kota. Makna baru gentrifikasi lebih membuatnya terkenal sebagai simbol proses kemajuan kota (N. Smith, 2007).

Implikasi kemunculan makna baru gentrifikasi dalam bidang akademik cukup besar. Para peneliti arus utama, seringkali memaknai gentrfikasi dengan cara ini. Riset-riset yang dihasilkan tidak lagi bersifat mengkritisi, sebaliknya malah menyediakan pembenaran tentang peremajaan kota yang dihasilkan gentrifikasi. Lantaran dipandang positif, riset dengan sudut pandang ini semakin banyak jumlahnya dan mendominasi dunia akademis gentrifikasi sebagai pandangan arus utama (Slater, 2006). Proses melenggangnya pandangan arusutama, juga besar dipengaruhi oleh tren absenya pandangan kritis dalam studi gentrifikasi.

Bagi ilmuwan arus utama, kemunculan gentrifikasi dianggap lahir dari preferensi (selera konsumsi) pekerja kerah putih untuk memilih hunian. Selera konsumsi individu dianggap secara efektif menaikkan permintaan barang. Dalam kasus ini barang yang mereka minta ialah hunian modern, hasil renovasi bekas hunian pekerja kerah biru di perkotaan. Tingginya minat hunian seperti ini, sebab: harganya lebih murah jika dibanding membangun hunian baru, letaknya strategis di tengah kota dekat fasilitas hiburan, dan akhirnya dapat menghemat biaya transportasi dari tempat asal. Karena pekerja kerah putih pemicu gentrifikasi ini berasal dari keturunan kelas yang sama dengan yang sebelumnya memilih pergi dan tinggal kawasan sub-urban, maka gentrifikasi kadang disebut juga “gerakan kembalinya pekerja kerah putih dari kawasan sub-urban”. (N. Smith, 1979).

Dimaknai sebagai pembaharuan kota, membuat dampak gentrifikasi begitu ditunggu-tunggu kehadirannya oleh pemerintah kota. Arus utama menganggap gentrifikasi akan menciptakan kawasan lingkungan modern perkotaan. Bersamanya, kawasan kumuh akan hilang digantikan permukiman modern kerah putih, atau pusat komersil. Properti semacam ini, diyakini memicu dibangunnya berbagai fasilitas perkotaan: bioskop, supermarket, toko modern, restoran, hingga sekolah swasta (Atkinson, 2004). Inilah yang menyilapkan pandangan umum, dan melahirkan mitos bahwa gentrifikasi akan membawa pembaruan dan mengantarkan menuju kota impian.

Pemerintah kota, khususnya di negara berkembang memang sangat membenci keberadaan kawasan kumuh. Pemerintah seringkali bersungut-sungut menganggap jika kawasan kumuh beserta penghuninya ialah masalah yang lebih besar, dibanding masalah terbesar perkotaan: banjir (Voorst, 2018). Mengacu padat target-target “Sustainable Development Goals (SDGs)”, kawasan kumuh ditetapkan sebagai masalah yang harus ditangani pemerintah kota “entah bagaimanapun caranya”. Menyelesaikan masalah kekumuhan, merupakan hal yang rumit dan begitu melelahkan bagi mereka. Kehadiran gentrifikasi tentu menjadi berkah luar biasa bagi pemerintah kota. Gentrifikasi dapat menggantikan peran pemerintah untuk membereskan masalah kekumuhan secara “cuma-cuma”, sehingga pemerintah tidak perlu menyediakan alokasi anggaran besar untuk progam-program penataan kawasan kumuh. Sayangnya, tuntutan target “SDGs” membuat pemerintah lupa bila wilayah kumuh merupakan satu-satunya tempat yang menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan dengan pekerjaan rentannya: pengamen, penjual gorengan, buruh serabutan di pasar, buruh cuci, atau cleaning service. Lagi-lagi mereka juga lupa bahwa penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat miskin, tidak lain adalah tanggungjawab pemerintah (Kusno, 2012).

Bagi mereka yang tinggal di kawasan kumuh, gentrifikasi-pun dianggap akan mendatangkan banyak manfaat positif. Anggapan ini sekaligus untuk menampik tudingan jika gentrifikasi hanya menguntungkan pekerja kerah putih saja. Tidak tanggung-tanggung, gentrifikasi diyakini akan memberi manfaat dari aspek ekonomi, politik, hingga sosial (Byrne, 2003). Secara ekonomi, gentrifikasi diyakini akan menciptakan lapangan pekerjaan ketika pekerja kerah putih dengan gaya hidup sibuknya membutuhkan bantuan “jasa” domestik. Nah pekerja kerah biru-lah dianggap sebagai pihak yang tepat menempati lowongan ini: mereka dapat bekerja sebagai pekerja rumah tangga, buruh cuci, penjual makanan, tukang kebun, pelayan toko atau restoran yang nantinya juga akan muncul. Tetapi apakah pekerjaan ini, sudah pantas dengan resiko hilangnya hunian murah mereka? Tentu sangat meragukan. Naifnya lagi, gentrifikasi dinilai akan meningkatkan kualitas demokrasi ketika pekerja kerah biru dan pekerja kerah putih dapat duduk bersama dalam komunitas barunya, untuk menyelesaikan kepentingan-kepentingan mereka. Tapi, bukankah relasi di antara keduanya tidak seimbang, sehingga yang lebih logis terjadi hanyalah pemaksaan kepentingan pekerja kerah putih. Status ekonomi masih berpengaruh besar membentuk stratifikasi sosial. Lalu secara sosial, akan tercipta kemajemukan dalam masyarakat bila terjadi percampuran dua lapisan ini, sehingga ancaman marginalisasi kelas sosial tertentu dapat terhindar. Benarkah semikian? Praktiknya, gentrifikasi yang terus berjalan tetap akan membuat pekerja kerah biru terpaksa pindah, dan ujung-ujungnya lingkungan juga menjadi ekskluif.

Layakanya panacea, gentriikasi bahkan dianggap ampuh menyelesaikan problematika kemiskinan perkotaan. Konon katanya, proses ini akan menciptakan “social mix”-percampuran penduduk antara pekerja kerah putih dengan pekerja kerah biru- , yang sungguh mempan memecah konsentrasi kemiskinan di sebuah wilayah. Logikanya memang masuk akal: gentrifikasi akan “membawa” pekerja kerah putih untuk ikut tinggal di tengah-tengah permukiman kerah biru, dan membawa berbagai efek yang sebelumnya dibahas, sehingga pekerja kerah biru meningkat perekonomiannya. “Social mix” juga menjadi trik yang dapat mengeluarkan kawasan tersebut dari kawasan miskin. Tentu sebuah prestasi menganggumkan bagi pemerintah yang dapat menyelesaikan masalah kemiskinan, meskipun dengan trik ngawur seperti itu. Logika “social mix” yang berjalan searah cukup menggelitik. Mengapa “social mix” justru tidak berjalan sebaliknya: membawa pekerja kerah biru untuk tinggal bersama dengan pekerja kerah putih di kawasan eksklusifnya (Slater, 2006). Sebenarnya mudah saja diketahui bahwa “social mix” tidak lebih dari akal-akalan untuk menyediakan legitimasi moral dan memperoleh dukungan bagi kedatangan gentrifikasi. Lebih lagi keberadaan bukti konkrit dampak positif gentrifikasi, sukar ditemukan dalam berbagai riset. Jauh dari impian manfaat positif, seperti yang sejak awal dicurigai gentrifikasi secara empiris malah membawa masalah sangat serius bagi pekerja kerah biru: displacement (Atkinson, 2004). Masalah serius ini, akan dibahas secara kusus nanti.

Pandangan Marxis menyoal Gentrifikasi

Pandangan arus utama yang memaknai gentrifikasi sebagai kemajuan kota, telah menutupi proses kelam kekerasan sosial yang terjadi di baliknya. Secara historis, gentrifikasi berasal dari fenomena permukiman di daerah perkotaan London, paska Perang Dunia ke II (Lees et al., 2008). Ketika perekonomian kota mulai bangkit, terjadi fenomena unik dan baru di permukiman distrik Islington, London. Fenomenanya berupa suksesi permukiman pekerja kerah biru dan tidak terampil (unskilled worker), oleh pekerja kerah putih yang mulai banyak datang untuk bekerja di kota.

Dari segi etimologis gentrifikasi berasal dari kata “gentry”: sebutan kelas sosial yang memiliki posisi “berbeda” dalam stratifikasi aktor pertanian pedesaan Inggris abad 18. Meskipun punya tanah dalam jumlah yang cukup, tapi kaum gentry tidak memperoleh kedudukan sejajar sebagai tuan tanah karena tidak punya gelar bangsawan. Tetapi mereka juga enggan disamakan sebagai kelas pekerja pertanian, karena merasa memiliki posisi sosial terpandang dengan kesejahteraan ekonomi yang cukup. Kelas ini biasanya diisi oleh mereka memiliki profesi cukup berpengaruh sepertihalnya, pemuka agama atau aristokrat pegawai kerajaan. Eksistensi mereka di masyarakat cukup mencolok, karena gaya hidupnya yang cenderung berkelas walaupun bukan golongan bangsawan. Di era kapitalisme industri, kelas ini diisi oleh pekerja kerah putih yang biasa bekerja di sektor jasa keuangan. Sampai sekarang semakin banyak profesi masuk dalam kategori ini, seperti akademisi, manajer perusahaan, pegawai negeri, pegawai bank dll. Tren sekarang -yang didominasi pandangan kelas ala Weber- secara gampangnya menyebut mereka sebagai “kelas menengah”. Lantaran banyaknya masalah konseptual dari istilah “kelas menengah” (Gubbay, 1997), kiranya lebih baik membuang jauh-jauh istilah ini, dan menggantikan dengan pekerja kerah putih saja.

Istilah gentry dipinjam untuk menunjukan bahwa datangnya orang-orang dari golongan inilah, yang menggantikan keberadaan pekerja kerah biru (Lees et al., 2008). Di perkotaan negara maju jumlah mereka membengkak signifikan bersama dengan proses deindustrialisasi. Penutupan pabrik-pabrik selama deindustrialisasi, membuat jasa keuangan lahir sebagai sektor unggulan di perkotaan yang menggantikan industri. Kebutuhan pekerja kerah putih akhirnya meningkat, dan menarik kalangan terdidik yang awalnya tinggal di daerah sub-urban untuk bekerja di kota. Namun dengan kondisi lahan kota yang sudah penuh sesak, lalu dimana mereka akan tinggal ?

“Bekas” permukiman pekerja kerah biru, muncul sebagai jawaban pertanyaan itu. Deindustrialisasi juga berarti hilangnya pekerjaan kerah biru, pasalnya mayoritas dari mereka ialah pekerja manual di pabrik. Hilangnya pekerjaan yang berkolaborasi dengan meningkatnya sewa hunian secara “tiba-tiba”, tak ayal membuat mereka terpaksa meninggalkan huniannya. Bekas permukiman ini lalu direnovasi sesuai gaya hidup pekerja kerah putih yang modern, agar mereka tertarik untuk ganti menyewanya. Kebanyakan dari mereka ialah keluarga-keluarga muda, dengan satu sampai dua anak.

Suksesi kelas, menjadi makna yang lebih ditekankan dari proses gentrifikasi dari sudut pandang ini. Inilah yang kemudian menjadi makna kritis gentrifiaksi, serta dikategori sebagai “bad words”. Lantaran dapat mengekspos suksesi, analisis kelas dianggap sebagai tulang punggung yang menjaga makna kritis dari gentrifikasi (Slater, 2006). Memang gentrifikasi akan membawa perubahan kualitas fisik lingkungan perkotaan, namun hunian pekerja kerah biru perlu dikorbankan lebih dulu untuk menciptakannya. Tanpa analisis kelas, suksesi dalam gentrifikasi tidak dapat dilihat, sehingga yang muncul hanyalah sebatas proses pembaharuan ruang.

Berbicara mengenai penyebab gentrifikasi, asumsi arus utama tentang selera individu tidak terbukti secara empiris. Kurang memadai kiranya menjelaskan sebuah proses kompleks, hanya dengan dasar asumsi rasionalitas individu seperti selera konsumsi. Buktinya, di Philadelphia, kota di Amerika Utara yang mengalami gentrifikasi pada awal kemunculannya, tidak terbukti banyak pekerja kerah putih yang kembali dari sub-urban. Data empiris malah menunjukan, lebih banyak pekerja kerah putih dari kota lain yang menempati hunian gentrifikasi dibanding mereka yang dari sub-urban. Tindakan satu pihak saja masih belum kuat memberikan efek signifikan untuk membentuk kerja pasar perumahan. Pandangan itu sejak awal memang naif, pasalnya mengabaikan pihak-pihak lain dalam pasar properti yang berperan memproduksi komoditas: pengembang, tuan tanah, pemberi pinjaman, broker real estate, hingga pemerintah. Ketimbang selera pihak konsumen, sesungguhnya merekalah yang lebih besar perannya (N. Smith, 1979).

Dalam perspektif ini, kemunculan gentrifikasi tidak bisa dilihat semata sebagai respon bisnis terhadap perubahan selera konsumen. Pandangan arus utama keliru ketika mengandaikan selera konsumsi pembeli semata-mata turun dari langit begitu saja. Konsumsi tidak bisa dilepaskan dari sisi produksi. Orang kadang menganggap alasan-alasan, dekat dengan kota atau murahnya harga rumah gentrifikasi memengaruhi selera pekerja kerah putih untuk menentukan pilihan hunian. Padahal, terdapat faktor lain yang sebenarnya memiliki peran lebih besar ketimbang keduanya yakni: iklan. Iklan merupakan cara paling efektif untuk membentuk selera konsumen (N. Smith, 1979). Tentunya sudah tidak asing melihat berbagai iklan produk yang begitu menghipnotis pilihan, entah karena artis yang membintangi iklanya, slogan iklan, atau standar-standar yang dibuat iklan. Cantik itu kulit putih mulus seperti artis Korea, maka belilah krim pemutih asli Korea! Hal ini pun juga berlaku di hunian gentirikasi. Hunian bagi pekerja kerah putih dikonstruksikan memiliki gaya modern, dekat dengan pusat kota, dan dipenuhi segudang fasilitas canggih: makanya…Ayo pindah ke Meikarta! Sebenarnya, selera individu ialah hal yang dapat dikonstruksikan melalui iklan, sementara produknya telah diproduksi.

Produksi properti memang lebih memadai dan masuk akal bila berperan besar menyebabkan gentrifikasi dibanding konsumsi. Terlebih, produksi properti dimotori oleh kebutuhan mengeruk keuntungan. Keuntungan luar biasa diperoleh dari kesenjangan sewa yang tercipta di permukiman kumuh milik pekerja kerah biru selama gentrifikasi. Teori keberadaan kesenjangan sewa di permukiman kumuh, digunakan Geografer Marxis untuk membantah asumsi arus utama tadi (N. Smith, 1979). Permukiman kumuh yang telah berumur dan kualitas fisiknya menurun, mengalami penurunan nilai hunian atau depresiasi. Selama depresiasi, harga sewa lahan yang dapat dikapitalisasikan (dikeruk seketika itu juga) hanya sedikit dan terus mengalami penurunan: dapat diketahui dari harga sewa aktual hunian. Sementara itu, tingkat sewa lahan potensial yang letaknya berada di kawasan perkotaan terus meningkat, akibat laju pembangunan fasilitas kota dan spekulasi broker properti. Akhirnya terciptalah sebuah “kesenjangan”: antara sewa lahan yang dapat dikapitalisasi dengan sewa lahan potensial. Kesenjangan sewa bagi aktor produksi perumahan memiliki arti sebagai kemunculan ceruk keuntungan yang memanggil-manggil untuk dieksploitasi. Satu-satunya jalan untuk mengeksploitasi ceruk ini, ialah mengganti properti lapuk sebelumnya, dengan properti baru bercirikan “higest and best use” (Slater, 2017). Properti inilah yang lalu dijual menjadi produk akhir dari proses gentrifikasi.

“Higest and best use” sebenarnya merujuk pada kegemaran para ekonom neoklasik, untuk mem-bahasa ilmiah-kan produk properti paling menguntungkan bagi investasi. Perbedaan karakteristik ekonomi suatu wilayah, menentukan jenis properti yang paling menguntungkan. Karena tujuannya membuat properti “highest and best use”, gentrifikasi hari ini memiliki produk yang beraneka ragam, tidak selalu persis seperti yang sebelumnya. Struktur ekonomi kota negara maju bergesar dari industri menuju sektor jasa hingga tahun 1960an diikuti melubernya jumlah pekerja kerah putih. Kondisi ini lalu membuat permukiman pekerja kerah putih menjadi paling menguntungkan –“higest and best use”, lantaran banyaknya target konsumen. Di perkotaan Inggris yang banyak Universitas terkemuka, produk gentrifikasi banyak berupa hunian untuk mahasiswa: flat atau apartemen mahasiswa (D. P. Smith, 2007). Produk gentrifikasi bahkan juga dapat berwujud pertokoan modern seperti yang terjadi di Chile (Schlack & Turnbull, 2018). Tren yang paling jamak sekarang, ialah munculnya gentrifikasi di kawasan wisata. Properti akomodasi -hotel, villa, resort, restoran, atau pusat hiburan- yang terus bermunculan pada akhirnya menciptakan enclave mewah di banyak kota wisata (Gotham, 2005).

Selain dari kesenjangan sewa, keuntungan lain gentrifikasi berkaitan dengan peran properti dalam sirkulasi kapital. Di dalamnya, properti memiliki peranan sebagai penyerap investasi dari sirkuit primer (industri manufaktur). Ketika terjadi overakumulasi dan pertumbuhan ekonomi di sektor industri terhambat, surplus modal perlu dialihkan ke tempat paling aman, tetapi juga terus dapat mengakumulasi kapital. Pembangunan properti menjadi jawaban terbaik. Investasi dalam kapital tetap seperti lahan dan properti, memiliki ancaman resiko yang lebih minim jika dibandingkan yang primer. Kapitalis tidak perlu aktif melakukan produksi untuk meningkatkan akumulasi, karena sifat nilai lahan yang walaupun dibiarkan tetap akan meningkat. Geografer Marxis lainya, menyebutnya sebagai spasial temporal fix (Harvey, 2003b). (Batas editing)

Peluang kesenjangan sewa dan alternatif pengaman kapital, dimanfaatkan aktor-aktor yang bekerja kolektif memproduksi gentrifikasi. Sebagai lakon utamanya, pengembang memperoleh bermacam-macam dukungan dari rekan lainnya, yang juga mendapatkan keuntungan dari kerjasama. Pengembang memulai produksinya ketika kesenjangan sewa menganga lebar, sehingga dapat membeli hunian bekas pekerja kerah biru dengan harga murah, membayar ongkos pembangunan, dapat mengangsur pinjaman dari bank, namun tetap dapat menjual produknya dengan keuntungan yang tinggi (N. Smith, 1979). Mereka tidak perlu khawatir soal modal pinjaman, intsitusi finansial (bank) siap sedia menyediakan bunga lunak kepada para pengembang properti. Keuntungan pengembang semakin bertambah, ketika ongkos konstruksi menjadi begitu murah akibat minimnya upah buruh konstruksi (Curran, 2004). Relasi informal menjadi rahasia murahnya upah di sektor konstruksi. Ironisnya, terkadang mereka berasal dari pekerja kerah biru yang hunianya raib akibat gentrifikasi. Celakanya, pemerintah turut serta menjadi pelayan pengembang menjalankan agenda akumulasinya. Tingkah aktor yang belakangan ini, perlu dipahami secara khusus nanti.

Sepenuhnya hanya menyalahkan selera konsumsi pekerja kerah putih bisa jadi keliru. Mereka hanya sekadar konsumen produk, yang “kebetulan” memiliki tingkat kesejahteraan lebih dibanding pekerja kerah biru. Melawan selera konsumsi individu dalam memilih lokasi seperti di banyak gerakan penolakan terhadap pekerja kerah putih, bisa jadi termasuk tindakan konyol. Selera konsumsi merupakan hak pribadi yang secara tidak sadar dikonstruksi oleh produsen komoditas. Oleh karenanya, Geografer Marxis generasi muda bersusah payah kembali membedah teori kesenjangan sewa, untuk mengetahui musuh asli yang harus dilawan dalam gentrifikasi (Slater, 2017). Mendapat kesimpulan sama seperti yang dalam bahasan sebelumnya, kolaborasi antar aktor produksilah yang memang paling bertanggungjawab terhadap kedatangan gentrifikasi. Relasi sosial saling menguntungkan di antara mereka, digunakan untuk memanfaatkan kesenjangan sewa yang tengah menganga lebar.

Jauh dari yang digembar-gemborkan arus utama, dampak yang paling nyata dari gentrifikasi bukan sekadar pembaharuan ruang, tetapi kekerasan sosial berbasis kelas bernama displacement. Jika diterjemahkan dalam istilah Indonesia, displacement (meskipun sedikit berbeda) dapat disamakan dengan pengusiran. Bedanya, displacement hanya terjadi jika perpindahan terpaksa yang dialami oleh pekerja kerah biru erat berhubungan dengan kemunculan gentrifikasi di arealnya (Slater, 2009). Hunian yang sebelumnya mereka tinggali akan dijual dan berubah fungsi maupun harga sewa akibat gentrifikasi. Hampir seluruh proses displacement selalu mengenai pekerja kerah biru, yang karena keterbatasan ekonominya memaksa mereka mencari hunian ter-murah di kota.

Di perkotaan negara maju, mereka tinggal di hunian formal berwujud flat reot atau apartemen lapuk di inner cities (kawasan di pusat kota di negara maju yang dihuni masyarakat minoritas dengan pendapatan rendah). Sedang di negara berkembang, mereka menghuni hunian informal gubuk-gubuk kayu kumuh, yang berdiri secara ilegal di atas tanah milik orang lain (atas seijinnya ataupun tidak), negara, atau juga bantaran kali (Ascensão, 2015). Ketika gelompang gentrifikasi muncul, pemilik lahan tentu lebih memilih menjual lahannya demi memperoleh keuntungan besar ketimbang hanya menyewakannya dengan murah kepada pekerja kerah biru. Cara pengusiranya beragam, yang paling sering dengan meningkatkan harga sewa secara mendadak, dan atau yang ekstrim langsung memaksa mereka pergi (Marcuse, 1985).

Kendati seolah-olah terbiasa dengan usiran, beraneka masalah tetap saja tidak dapat dihindari korban displacement. Contoh paling sepele, mereka akan kehilangan banyak rutinitas sehari-hari, rasa keamanan, dan ikatan sosial yang kadung terbentuk (Helbrecht, 2018). Di negara berkembang yang kental budaya kebersamaannya, ikatan sosial antara pekerja kerah biru dalam sebuah komunitas permukiman memiliki arti penting layaknya keluarga inti: penyelamat ketika ada masalah. Masalah lain dan yang paling menggangu, ialah meningkatnya pengeluaran untuk menyewa hunian (Atkinson, Wulff, Reynolds, & Spinney, 2011). Hunian murah menjadi barang langka yang sukar ditemukan, karena telah berubah menjadi hunian mahal untuk pekerja kerah putih. Hunian di pinggiran kota yang harganya lebih murah, menjadi alternatif rasional bagi mereka. Bukanya tanpa masalah, hunian pinggiran kota memaksa mereka untuk mengencangkan ikat pinggang lebih erat. Pasalnya, dengan jarak yang jauh biaya transportasi ke tempat kerja akan meningkat. Beruntung jika mereka memiliki kerabat yang dapat ditumpangi. Alternatif paling akhir, atau sebenarnya bukan termasuk pilihan, ialah berakhir menjadi gelandangan (homeless). Pada musim dingin tahun lalu, puluhan gelandangan -yang sangat mungkin termasuk korban displacement, mati membeku di jalanan kota London. Segala ancaman permasalahan ini tidak dapat disangkal juga akan membuat kesehatan sosio-psikis korban displacement memburuk: depresi adalah hal lumrah yang dialami korban displacement (Atkinson, 2015).

Sebagai sebuah komponen vital yang menunjukan sifat asli gentrifikasi, displacement memiliki berbagai tantangan untuk diteliti. Dari segi metodologis, proses displacement susah disajikan dalam jumlah angka yang akurat (Atkinson, 2000). Korban yang akan didata tentunya sudah terusir dari kawasan yang mengalami gentrifikasi, ketika riset lapangan dilakukan. Menemukan keberadaan mereka merupakan sebuah tantangan besar yang cukup menguras waktu, biaya dan tenaga. Di sisi lain, masyarakat luas yang terkontaminasi paradigma positivis hari ini, lebih memercayai riset ala ilmu eksak yang diimbuhi tabel-tabel dan angka dari data kuantitatif. Pasalnya data kuantitatif yang secara spesifik menghimpun data korban displacement, memang sukar ditemukan: atau tidak ada. Mengharapkan data ini kepada instansi statistik negara, dipastikan akan memperoleh kekecewaan. Keberadaan data korban displacement sama halnya dengan mengekspose kegagalan pemerintah perkotaan untuk melayani masyarakatnya (Herrera, Smith, & Vera, 2007). Tentu tidak ada instansi yang ingin menunjukkan kebobrokanya sendiri.

Meskipun begitu, masih banyak peneliti yang tetap memegang teguh perspektif kritis gentrifikasi demi membela pekerja kerah biru. Justru umumnya mereka merupakan ilmuan profesional yang mempelajari gentrifikasi sejak lama. Kekritisan riset gentrifikasi terletak pada digunakanya analisis kelas –kelas mana yang terusir, dan kelas mana yang mengusir-, dan menunjukan efek terburuk dari displacement. Keduanya lebih dari cukup menjadi bukti otentik bahwa gentrifkasi tidak akan berubah maknanya, selain sebagai kekerasan sosial kepada pekerja kerah biru (Slater, 2006).

Gentrifikasi di Negeri Kapitalis Pinggiran

Peran negara atau pemerintah kota di balik gentrifikasi menjadi fenomena paling menarik. Bukan hal yang baru memang ketika pemerintah kota juga terlibat dalam kerjasama dengan para komprador penguasa-kapital (baca: menjadi pelayan kepentingan) di era kapitalisme maju seperti sekarang. Peningkatan keterlibatan pemerintah, sangat mencolok terlihat ketika gentrifikasi menyebar ke berbagai negara berkembang. Awalnya gentrifikasi dikira hanya sebuah kasus tertentu yang terjadi di kota-kota negara maju Eropa dan Amerika Utara. Dugaan itu jauh meleset setelah ditemukannya kemunculan gentrifikasi di banyak negara berkembang usai tahun 1990an. Penyebab utama menularnya fenomena gentrifikasi berkaitan erat dengan fenomena terintegrasinya sistem perdagangan dunia atau dikenal sebagai “globalisasi”. Namun, bukan hanya integrasi seperti itu yang dimaksud di sini. Melainkan, sebuah pergeseran sistem ekonomi-politik dunia paska 1980an, dari yang awalnya Keynesian menuju dengan sistem malapetaka bernama Neoliberal (N. Smith, 2006).

Neoliberalisme digunakan untuk menggambarkan pemaksaan kebijakan penyesuaian struktural yang dilakukan oleh agensi keuangan internasional negara maju –Dana Moneter Internasional & Bank Bunia- kepada negara dan kota di negara berkembang. Negara dan kota berkembang di dikte untuk memangkas belanja sosial dan regulasi pemerintah, sekaligus dipaksa untuk mendukung terciptanya perdagangan bebas hambatan dan tidak mengekang hak dari investasi luar negeri yang mengeruk sebanyak mungkin keuntungan dari wilayahnya. Dalam bahasa lain, neoliberal seringkali juga menjadi perwakilan dari pemberlakuan tren “reformasi pemerintahan” agar lebih terbuka kepada modal: deregulasi, komersialisasi, privatisasi, fleksibilitas pasar tenaga kerja, kerjasama pemerintah-swasta, dan pemangkasan subsidi pemerintah terhadap kelompok rentan (Lees et al., 2008). Singkatnya, injeksi neoliberalisme memaksa negara agar menciptakan “iklim investasi” yang mendukung akumulasi kapital. Dalam level global, kedaulatan negara harus diletakkan di bawah dan tunduk kepada mekanisme pasar (Habibi, 2016).

Pola penyebaran gentrifikasi ke seluruh penjuru dunia di mulai dari kota New York, ketika globalisasi juga berarti sebagai perubahan sistem adminsitrasi pemerintahan. Benar, banyak kota di negara maju yang juga merasakan tekanan untuk melakukan penyesuaian struktural neoliberal. Di bawah cengkeraman paradigmanya, sistem administrasi New York pada tahun 1990an dirombak agar semakin bersahabat dengan modal. Ada berbagai macam cara melakukan perombakan. Resep yang paling sering dilakukan ialah menghilangkan berbagai kebijakan yang menghambat laju investasi: deregulasi kebijakan. Tindakan ini memang sangat tidak asing dikerjakan oleh banyak pemerintahan negara belakangan ini. Tidak hanya deregulasi, seringkali pemerintah juga malah mensubsidi para pengembang melalui berbagai bonus pemotongan pajak(N. Smith, 2006).

Upaya pemerintah menjadi pelayan agar datang dan menciptakan gentrifikasi di kotanya, merupakan salah satu strategi pembangunan ala neoliberal yang diresepkan. Jika sudah seperti ini, selera konsumsi pekerja kerah putih seolah tidak lagi ada gunanya. Jalan kedatangan gentrifikasi menjadi lebih sistematis, mencerminkan hasil kerjasama apik antara pemerintah dan swasta yang ditopang penuh fasilitas negara (N. Smith, 2006). Resep ini dijalankan pemerintah kota, dengan atas hasil diagnosa dari beberapa dalih permasalahan (Hackworth & Smith, 2001). Pertama, minimnya transfer anggaran dari pemerintah pusat, memaksa pemerintah daerah agar menjadi mandiri mencari sumber pendapatan. Potensi besar pajak properti dalam proses gentrifikasi, menjadi rayuan yang banyak menjerat mereka untuk memicu kedatangannya. Lalu, sebagai “pelayan” yang telah diberi upah berupa pajak properti, pemerintah harus menjadi pengawal selama proses gentrifikasi. Secara spesifik yang dimaksud adalah pengawalan dari perlawanan pekerja kerah biru yang menolak kedatangan gentrifiaksi. Selanjutnya, resep-resep neoliberal yang kadung diamini pemerintah perkotaan, memaksa mereka untuk menanggalkan tanggungjawabnya untuk menyediakan kebutuhan reproduksi sosial pekerja kerah biru: hunian publik. Tugas menyediakan hunian lalu diserahkan ke menakisme pasar, yang produksinya berlangsung selama gentrifikasi. Terakhir, kadang mereka masih juga menambahi bahwa, gentrifkasi akan mendatangkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat atau akan meningkatkan pertumbuhan pariwisata (N. Smith, 2002).

Jika melihat alur perjalanannya, perkembangan gentrifikasi dapat dibagi menjadi tiga tahapan. Paling awal, merujuk pada momentum ditemukannya gentrifikasi paska perang dunia ke II. Sporadic gentrification menjadi sebutan tahap pertama ini, lantaran sifat kemunculanya terkesan insidental dalam perkembangan kota dan juga terpisah dari fenonema serupa di kota lain. Selanjutnya, ketika Kota New York mengalami krisis finansial pada tahun 1973-1977 muncul gentrifikasi tahap kedua. Pada tahap ini, modal yang awalnya mengalir ke pembangunan kawasan sub-urban, kembali ke pembangunan di dalam kota. Krisis di kota membuat kualitas permukiman mengalami penurunan hingga memunculkan kesenjangan sewa yang diburu pengembang. Di tahap kedua ini, peran pemerintah sebenarya sudah mulai bertambah, karena mulai memberikan subsidi bagi pengembang yang tertarik untuk memulai gentrifikasi di dalam kota. Lalu tahap terakhir, ialah menyebarnya gentrifikasi bersama globalisasi seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Selang dua dekade semenjak kemunculanya, gentrifikasi telah benar-benar menyeberang ke negara berkembang (Atkinson & Bridge, 2005). Beramai-ramai pemeritah kota di negara berkembang meniru pola kota New York, yang menggunakan gentrifikasi sebagai strategi untuk membangun kota. Menelisik lebih dalam, ternyata penggandaan strategi ini berkaitan dengan universalitas nilai sistem administrasi New York ke berbagai negara berkembang lewat globalisasi. Kota-kota di negara berkembang kemudian juga menggelar karpet merah untuk menyambut datangnya gentrifikasi. Hasilnya, Investasi Asing Langsung/Foreign Direct Investmen (FDI) langsung mengalir ke kota-kota negara berkembang sejak tahun 1992. Sikap pemerintah kota yang begitu mendamba-dambakan investasi kapital, hingga menggunakan berbagai cara demi memicu kedatanganya, menggambaran perubahan watak mereka. Dari yang awal dan seharusnya sebagai aktor manajerial yang mengelola kota untuk menyediakan layanan kepada seluruh warganya, menjadi sesosok entrepreneur (Harvey, 2003a) yang mengobral daerahnya kepada para pengembang.

Segala perubahan dan perkembangan pesat dari gentrifikasi hari ini, mengerucut pada sebuah kesimpulan penting. Gentrifikasi sekarang sangat bersifat global. Seluruh ruang perkotaan dunia bahkan sampai-sampai pasrah dengan investasi dan re-investasi global maupun lokal, yang berniat mengubahnya menjadi properti baru sesuai dengan kebutuhan penduduk yang lebih sejahtera: gentrifikasi (Lees, Shin, & Lopez-Morales, 2015).

Urgensi Pandangan Marxis

Lebih dari sekadar menyediakan analisis akar persoalan gentrifikasi, perspektif Marxis dalam gentrifikasi memiliki agenda yang jauh lebih penting. Hunian, adalah hak mutlak untuk bereproduksi sosial, atau gampangnya hak untuk membuat kehidupan. Ketika hak itu terancam hilang oleh gentrifikasi, maka pertarungan untuk memperebutkannya merupakan tindakan yang paling relevan. Namun, seringkali jurnalis di berbagai kanal media atau ahli arus utama, mempertentangkan pekerja kerah biru yang terancam kehilangan haknya, HANYA dengan pekerja kerah putih yang menggantikan tempatnya. Kondisi yang sebenarnya terjadi tidak demikian. Pekerja kerah biru nampaknya diadu domba dengan pekerja kerah putih, yang disudutkan sebagai satu-satunya penyebab gentrifikasi. Ketika hanya mempersalahkan pekerja kerah putih, aktor utama yang memproduksi gentrifkasi dapat bersembunyi dan melenggang dengan mudahnya terbebas dari segala macam kesalahan. Bukan sekadar mencari kambing hitam saja, trik ini berimbas juga pada semakin terpecah belahnya pekerja kerah putih dengan pekerja kerah biru, yang pada dasarnya merupakan sama-sama kelas pekerja.

Pandangan Marxis tentang kesenjangan sewa dapat meluruskan pertarungan kelas yang salah kaprah itu. Kesenjangan sewa menunjukkan adanya kekerasan struktural yang menghantam pekerja kerah biru di balik “pembangunan urban”, “pembaharuan urban”, (di negara maju), penataan atau revitalisasi permukiman kumuh (di negara berkembang). Kesenjangan sewa ingin mengekspose pertarungan antara mereka yang tinggal dihunian rentan dan berisiko terkena displacement, dengan aktor produksi gentrifikasi (pengembang, lembaga keuangan, agen real estate, dan pemerintah) yang melakukan produksi komoditas properti profit tinggi lewat eksploitasi ceruk keuntungan dari kesenjangan sewa. Tanpa menggunakan perspektif ini, pertarungan kelas yang presisi sulit diperoleh, karena perputaran investasi kapital tersembunyi rapi di balik gentrifikasi (Slater, 2017).

Mengidentifikasi kesenjangan sewa yang muncul, beserta aktor yang menciptakan dan memanfaatkanya untuk profit, merupakan point vital untuk memformulasikan strategi perlawanan terhadap gentrifikasi. Para aktivis dan akademisi perlu bersama untuk mengidentifikasi secara tepat arah perginya pengembang, pemerintah dan agen kapital lainya, melacak lahan yang potensial untuk gentrifikasi. Lalu mengekspose cara bagaimana keuntungan kegunaan lahan hanya ditentukan oleh mereka. Ahli dan aktivis juga perlu meyakinkan masyarakat, bahwa merupakan sebuah kesalahan fatal jika menentukan kegunaan lahan di perkotaan berdasarkan “higest and best use”: sama halnya dengan menuruti kebutuhan akumulasi kapital para pengembang dan koalisinya. Mereka juga perlu membongkar sisi gelap dari investasi yang selalu dipuja-puji kedatangannya atas nama “pertumbuhan ekonomi” atau “penciptaan lapangan kerja”. Sementara itu, setiap kemungkinan strategi perlawanan terkoordinir juga perlu dicoba. Semuanya dilakukan demi tujuan akhir untuk mengembalikan seluruh lanskap perkotaan di bawah kedaulatan masyarakat, bukan kapital (Slater, 2017).

Cukup disayangkan, berbagai tuntutan penting seperti itu, sama sekali belum terjawab dalam banyak riset gentrifikasi di Indonesia. Selaras dengan ke-asing-an isunya, jumlah riset gentrifikasi di Indonesia cukup minim. Tidak hanya minim, beberapa riset masih saja terjebak dalam perspektif arus utama, yang hanya mementingkan fenomena perubahan visual fisik kota. Paling banter, hanya ditambahkan analisis tentang perbedaan gaya hidup antara pendatang sebelum dan sesudahnya (Prayoga, Esariti, & Dewi, 2013). Terlepas dari kekuranganya, satu diantaranya ada yang menunjukan displacement sebagai akibat gentrifikasi. Sayangnya, riset yang belakangan ini malah hanya melihat gentrifikasi sebatas pada fenomena alamiah kota saja, bukan berkaitan dengan proses penciptaan keuntungan dari lahan di perkotaan (Sholihah, 2016).

Beruntungnya, terdapat riset lain yang menunjukkan adanya kerjasama antar aktor yang menciptakan gentrifikasi. Riset ini menekankan lahirnya gentrifikasi, merupakan hasil dari kolaborasi antara “Raja Kecil” (Elite politik pemerintahan daerah) dengan para “Taipan” (Pengembang besar) yang melahirkan kesenjangan institusional. Sebuah kesenjangan -mirip kesenjangan sewa- yang terlahir dari menurunya kontrol institusi terhadap masuknya investasi lahan, sehingga membuat modal dapat merubah kawasan seenak keinginannya. Jauh dari harapan menghasilkan implikasi teoritis yang dapat berguna sebagai dasar agenda pertarungan kelas, riset yang terakhir ini secara aneh malah menawarkan agar gentrifikasi perlu dipahami bukan lagi sebagai sebuah suksesi antar kelas. Baginya telah terjadi sebuah kolaborasi kelas antara Taipan sebagai kelas pemilik modal, dengan elite pemerintah daerah sebagai kelas negara (Hudalah, Winarso, & Woltjer, 2016). Cukup aneh memang, jika melihat elite politik sebagai kelas yang berbeda dengan Taipan. Seperti yang sudah dibahas di bagian sebelumnya, elite politik–yang tindakanya mencerminkan sikap negara- secara jelas memang berada dalam kelas yang sama dengan Taipan atau pengembang, yaitu kelas penguasa. Elite politik merupakan rekanan kolaboratif yang melayani kepentingan kapital pengembang untuk mengeksploitasi lahan bekas hunian kelas pekerja (Slater, 2017). Lagipula, riset ini juga mengabaikan fakta, bahwa secara terstruktur peran negara memang semakin mendukung dan memicu kemunculan gentrifikasi akibat penyesuaian neoliberal (Hackworth & Smith, 2001).

Selain itu, keseluruhan riset gentrifikasi di Indonesia hampir tidak pernah menyinggung informalitas kondisi hunian dan pekerjaan korban displacement. Status pekerjaan dan hunian yang informal, padahal menjadi urgensi paling utama dari studi gentrifikasi di banyak negara kapitalis pinggiran (Lees et al., 2015). Struktur tenaga kerja di negara berkembang didominasi oleh mereka yang berkerja di sektor informal. Pandangan arus utama menggambarkan mereka sebagai entrepreneur sukses dengan pendapatan melimpah melebihi pekerja formal. Anggapan ini jauh dari fakta lapangan, sebagian besar dari mereka justru merupakan pekerja yang paling rentan: karena tidak dilindungi dalam undang-undang ketenaga kerjaan. Absennya perlindungan, membuat upah mereka sangat mungkin berada di bawah standar upah minimum (Habibi, 2016). Keterbatasan ekonomi membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan hunian. Untungnya, mereka tertolong dengan hunian informal yang memiliki harga jauh lebih murah dari pasar perumahan formal. Pasalnya, hunian itu berdiri bukan di lahan milik pihak lain, sehingga peluang penggusuran jauh lebih besar daripada di negara maju (Alzamil, 2018).

Jadinya, riset-riset gentrifikasi di Indonesia secara kasar dapat dibilang “tidak berguna” bagi pekerja kerah biru yang setiap saat terancam terusir dari hunianya. Riset seperti ini, tidak lebih hanya sekadar ikut-ikutan merayakan kedatangan gentrifikasi saja, karena tidak punya implikasi nyata dan serius. Padahal di banyak tempat, gerakan perlawanan gentrifikasi mendasari strategi perjuangannya dengan menggunakan hasil riset gentrifikasi berperspektif Marxis. Menurut mereka, pandangan Marxis lewat teori kesenjangan sewa mudah membantu mereka untuk memahami kenapa gentrifikasi terjadi, sekaligus memberikan ide cara menghentikannya (Slater, 2017). Sebagai proses yang juga mulai muncul di berbagai kota besar di Indonesia, riset dengan pandangan ini sangat diperlukan keberadaannya. Soalnya, masih banyak gerakan yang belum mendasari perlawanannya dengan hasil riset. Tren seperti demikian membuat banyak gerakan tidak memiliki strategi perlawanan yang tepat. Daripada melakukan riset untuk sekadar merayakan gentrifikasi, riset dengan perspektif Marxis amat diperlukan untuk memberi sumbangan nyata bagi pekerja kerah biru perkotaan yang selalu dihantui ancaman terusir dari hunian sederhananya.***

Hardian Wahyu Widianto adalah Dosen Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Pegiat klub diskusi MAP Corner-Klub MKP UGM

Kepustakaan:

Alzamil, W. S. (2018). Evaluating Urban Status of Informal Settlements in Indonesia: A Comparative Analysis of Three Case Studies in North Jakarta. Journal of Sustainable Development, 11(4), 148. https://doi.org/10.5539/jsd.v11n4p148

Ascensão, E. (2015). Slum gentrification in Lisbon, Portugal: displacement and the imagined futures of an informal settlement. In L. Lees, H. B. Shin, & E. Lopez-Morales (Eds.), Global Gentrifications. Uneven development and displacement. (pp. 37–58). Policy Press University of Bristol.

Atkinson, R. (2000). Measuring Gentrification and Displacement in Greater London. Urban Studies, 37(1), 149–165.

Atkinson, R. (2004). The evidence on the impact of gentrification: New lessons for the urban renaissance. European Journal of Housing Policy, 4(1), 107–131. https://doi.org/10.1080/1461671042000215479

Atkinson, R. (2015). Losing One ’ s Place : Narratives of Neighbourhood Change , Market Injustice and Symbolic Displacement. Housing, Theory and Society, 6096, 1–16. https://doi.org/10.1080/14036096.2015.1053980

Atkinson, R., & Bridge, G. (2005). Gentrification in a Global Context: The New Urban Colonialism. Routledge.

Atkinson, R., Wulff, M., Reynolds, M., & Spinney, A. (2011). Gentrification and displacement: The household impacts of neighbourhood change. In AHURI Final Report.

Byrne, J. . (2003). Two cheers for gentrification. Howard Law Journal, 46(3).

Curran, W. (2004). Gentrification and the nature of work : exploring the links in Williamsburg, Brooklyn. 36, 1243–1258. https://doi.org/10.1068/a36240

Gotham, K. F. (2005). Tourism gentrification: The case of New Orleans’ Vieux quarter. Urban Studies, 42(7), 1099–1121. https://doi.org/10.1080

Gubbay, J. (1997). A MARXIST CRITIQUE OF WEBERIAN CLASS ANALYSES. Sociology, 31(1), 73–89.

Habibi, M. (2016). Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran : Relasi Kelas, Akumulasi dan Proletariat informal di Indonesia sejak 1980aj. Tangerang: Marjin kiri.

Hackworth, J., & Smith, N. (2001). The Changing State of Gentrification. Hydrocarbon Engineering, 6(9), 71–74. https://doi.org/10.1111/1467-9663.00172

Harvey, D. (2003a). From managerialism to entrepreneurialism: the transformation in urban governance in late capitalism. In SPACES OF CAPITAL (Vol. 22, pp. 345–368). https://doi.org/10.1016/S0962-6298(02)00091-4

Harvey, D. (2003b). The New Imperialism. Oxford University Press.

Helbrecht, I. (2018). Gentrification and Displacement. In I. Helbrecht (Ed.), Gentrification and Resistance : Researching Displacement Processes and Adaption Strategies (pp. 1–8).

Herrera, L. M. G., Smith, N., & Vera, M. Á. M. (2007). Gentrification, Displacement, and Tourism in Santa Cruz De Tenerife. Urban Geography, 28(3), 276–298. https://doi.org/10.2747/0272-3638.28.3.276

Hudalah, D., Winarso, H., & Woltjer, J. (2016). Gentrifying the peri-urban: Land use conflicts and institutional dynamics at the frontier of an Indonesian metropolis. Urban Studies, 53(3), 593–608. https://doi.org/10.1177/0042098014557208

Kusno, A. (2012). Housing the Margin: Perumahan Rakyat and the Future Urban Form of Jakarta. Indonesia, 94(94), 23–56.

Lees, L. (2014). Gentrification in the global south? In S. Parnell & S. Oldfield (Eds.), The Routledge Handbook on Cities of the Global South (Vol. 26, pp. 503–504). https://doi.org/10.1007/s12132-015-9261-9

Lees, L., Shin, H. B., & Lopez-Morales, E. (2015). Conclusion: global gentrifications. In L. Lees, H. B. Shin, & E. Lopez-Morales (Eds.), Global Gentrifications. Uneven development and displacement. (pp. 441–452).

Lees, L., Slater, T., & Wyly, E. K. (2008). Gentrification. 310. https://doi.org/10.4324/9780203940877

Marcuse, P. (1985). Gentrification, Abandonment, and Displacement: Connections, Causes, and Policy responses in New York City. Washington University Journal of Urban and Contemporary Law, 28(January), 195–240. https://doi.org/10.1525/sp.2007.54.1.23.

Prayoga, I. N. T., Esariti, L., & Dewi, D. I. K. (2013). The Identification of Early Gentrification in Tembalang Area, Semarang, Indonesia. Environment and Urbanization Asia, 4(1), 57–71. https://doi.org/10.1177/1103308813478606

Schlack, E., & Turnbull, N. (2018). Emerging retail gentrification in Santiago de Chile. In L. Lees, H. B. Shin, & E. Lopez-Morales (Eds.), Global Gentrification: Uneven Development and Displacement (pp. 349–373).

Sholihah, A. B. (2016). Traditional Streetscape Adaptability: Urban gentrification and endurance of business. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 1(4), 2398–4287. https://doi.org/10.21834/e-bpj.v1i4.378

Slater, T. (2006). A response to “The eviction of critical perspectives from gentrification research.” International Journal of Urban and Regional Research, 32(1), 192–194. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2008.00772.x

Slater, T. (2009). Missing marcuse: On gentrification and displacement. City, 13(2–3), 292–311. https://doi.org/10.1080/13604810902982250

Slater, T. (2017). Planetary Rent Gaps. Antipode. https://doi.org/10.1111/anti.12185

Smith, D. P. (2007). Studentification and `apprentice’ gentrifiers within Britain’s provincial towns and cities: extending the meaning of gentrification. Environment and Planning A, 39, 142–161.

Smith, N. (1979). Toward a theory of gentrification: A back to the city movement by capital, not people. Journal of the American Planning Association, 45(4), 538–548. https://doi.org/10.1080/01944367908977002

Smith, N. (2002). New Globalism, New Urbanism : Gentrification as Global Urban Strategy. New York, 34(3), 434–457.

Smith, N. (2006). Gentrification Generalized: From Local Anomaly to Urban ‘“Regeneration”’ as Global Urban Strategy. In M. S. Fisher & G. Downey (Eds.), frontiers of capital ethnographic reflections on the new economy (pp. 191–208). Duke University Press.

Smith, N. (2007). The Evolution of Gentrification. In T. Kaminer & Z. Joost (Eds.), Houses in transformation: Interventions in European gentrification (pp. 15–26). Rotterdam.

Voorst, R. Van. (2018). Tempat Terbaik di Dunia : Pengalaman Seorang Antropolog Tinggal di Kawasan Kumuh Jakarta. Tangerang: Marjin kiri.