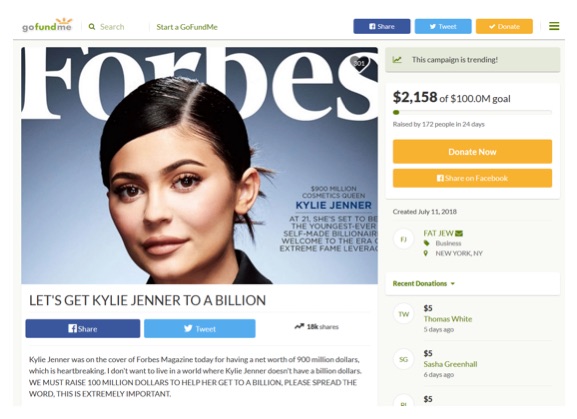

Gambar 1. Sampul Majalah Forbes dengan Kylie Jenner bertengger sebagai “miliarder swausaha termuda yang pernah ada”

SETELAH sukses menggalang dana untuk membelikan Elon Musk sebuah sofa untuk tidur di kantor, situs penggalangan dana khalayak (crowdfunding) daring GoFundMe kembali menggegerkan khalayak dengan upaya penggalangan dana untuk “membantu” menjadikan artis Kylie Jenner seorang miliarder wanita “swausaha” (self-made) termuda di dunia. Bagi yang belum tahu duduk perkaranya, wanita kaya berumur 20 tahun ini masuk dalam jajaran 100 Wanita Miliarder Swausaha versi majalah Forbes. Ia ditaksir memiliki kekayaan sebanyak $ 900 juta dengan perusahaan Kylie Cosmetics miliknya. Penahbisan ini memicu kontroversi karena khalayak—khususnya di dunia daring (dalam jejaring, online)—mempertanyakan definisi “swausaha” yang digunakan Forbes dalam mengualifikasi Kylie. Pasalnya, anggota termuda dari pemeran dalam film seri reality show keluarga berjudul Keeping Up with the Kardashians ini (yang diperankan hampir seluruh anggota keluarga Kardashian-Jenner) terlahir di keluarga yang teramat kaya raya alias tajir melintir nggak karu-karuan. Sehingga bagaimana mungkin ia dikategorikan swausaha?—demikianlah rundungan dari warganet (bahkan termasuk Dictionary.com yang secara sarkas mengklarifikasi bahwa arti kata “self-made” adalah “having succeded in life unaided” [sukses tanpa dibantu])!

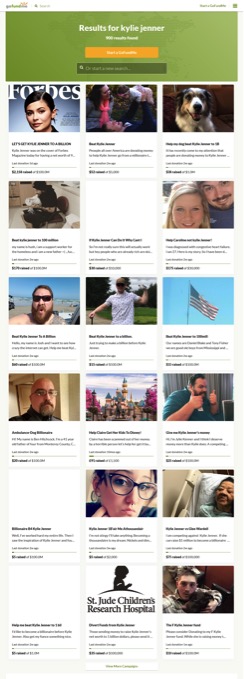

Gambar 2. Tangkapan layar laman GoFundMe penggalangan dana untuk Kylie Jenner menjadi miliarder swausaha

Belum selesai kontroversi ini dipergunjingkan di media sosial, muncul kontroversi baru penggalangan dana ini. Penggalangan ini diinisiasi oleh akun bernama Fat Jew yang meratapi dunia ini sebagai tidak layak dihidupi kalau Kylie Jenner “cuma” kurang $ 100 juta untuk menjadi seorang miliarder. Seruan Fat Jew pun disampaikan dengan huruf kapital yang bahkan menggunakan superlatif “extremely important.” Kefrustrasian warganet (yang marah) bukan hanya bahwa bisa-bisanya GoFundMe, yang umumnya dipakai untuk penggalangan dana untuk tujuan-tujuan sosial, kini dipakai justru untuk tujuan yang absurd: menggalang dana untuk memperkaya orang yang sudah kaya raya. Lebih dari itu, kefrustrasian mereka adalah bahwa kok bisa-bisanya ada yang menyumbang! (Sampai artikel ini ditulis, total sumbangan sudah mencapai $2.158; dengan total penyumbang 172 orang dalam 24 hari saja). Warganet nyinyir ini membawa-bawa isu kelaparan, fasilitas pendidikan, kemiskinan, satwa lindung, lingkungan, dst., yang dipercaya secara logis lebih layak untuk digalangkan dana.

Berhubung saya jauh dari kadar suci dan adiluhung secara moral, maka saya tidak merasa kompeten, apalagi memiliki kapasitas, untuk ikut-ikutan melempari Fat Jew (atau Kylie Jenner, atau bahkan GoFundMe yang membiarkan postingan itu bertengger) dengan batu-batu moral. Namun, saya merasa agak memiliki kapasitas untuk mengajak kita semua berdisiplin emosi sejenak, berpikir dengan kepala dingin, dan coba memahami what the f* is happening here. Reaksi spontan terbukti tidak pernah membuahkan apa-apa dan tidak akan membawa kita kemana pun. Dengan pemahaman objektif tentang apa yang terpapar di depan mata kepala kita, baru kita bisa memiliki bahan intuisi akan bagaimana kita harus menyikapinya (atau mengakalinya). Untuk itu, saya ingin membagikan pembacaan saya mengenai fenomena penggalangan dana untuk Kylie Jenner, khususnya mengenai apa yang dapat kita pelajari tentang ekonomi politik di ranah digital. Intinya, saya ingin bilang bahwa kita harus belajar banyak dengan Kylie Jenner.

Setidaknya ada tiga hal yang akan saya perbincangkan berikut implikasi bagi upaya-upaya strategis ke depannya kalau-kalau dan syukur-syukur hadirin pembaca sekalian yang terpantik dan emosional karena ini ingin mem-follow-up kegeramannya. Pertama, agak cukup gamblang, adalah natur kelas dari ranah digital. Jika masyarakat luring (luar jejaring, offline) terbagi-bagi ke dalam lapisan-lapisan kelas karena perbedaan timpang akan kapasitasnya dalam mengakumulasi kekayaan, maka dari kasus GoFundMe Kylie ini kita juga bisa lihat betapa timpangnya kapasitas mereka-mereka yang mampu menggalang dana (akumulasi kapital)—terlepas itu untuk tujuan sosial, pribadi, atau tujuan absurd. Tidak perlu jauh-jauh, ketik saja “Kylie Jenner” di kotak pencarian di situs gofundme.com, dan Anda akan lihat betapa banyak spin off penggalangan dana untuk Kylie: mulai dari yang serius, tidak serius, dan yang ikut-ikutan absurd.

Gambar 3. Tangkapan layar hasil pencarian dengan kata kunci “Kylie Jenner” di situs gofundme.com

Di gambar 3 ini, kita bisa lihat bahwa apabila dibandingkan dengan laman Kylie, tidak ada penggalangan dana lain yang bahkan mampu menyentuh $100. Anggapan bahwa dengan internet, penggalangan dana bisa semakin mudah dan menjadi “representasi bagi proses demokrasi” (kata kitabisa.com) ternyata memang benar (!): Kylie Jenner bisa semakin mudah mencapai miliar dolar pertamanya, dan bahkan kabar gembiranya proses itu pun berlangsung dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis seperti “kebebasan memilih, kontrol publik, dan partisipasi semua orang” (lagi, kata kitabisa.com). Alhasil, dalam dinamika ekonomi digital yang memunculkan cara-cara baru dalam mengakumulasi kekayaan, terma “demokrasi internet” ternyata tidaklah bersih dari bias kelas. Ada orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan di atas yang lainnya dalam memetik manfaat internet dan platform digital. Saya kira orang-orang ini, dan khususnya Kylie Jenner sang sumber inspirasi kita kali ini, tidak akan keberatan apabila kita sebut sebagai borjuasi digital.

Kedua, dari kasus GoFundMe Kylie ini saya harap saya tidak sendirian dalam belajar bahwa natur dari komun digital (digital common) ternyata bukanlah sekedar sumber informasi dan/atau wadah interaksi. Ia juga merupakan suatu potensi sumber pemasukan, yakni dari khalayak warganet itu sendiri. Sumber pemasukan tersebut tidaklah langsung berupa uang segar di ranah luring, melainkan ia memiliki sistem tukarnya sendiri. Dalam ekonomi digital, standar tukarnya (currency standard) adalah atensi (perhatian); sementara alat tukarnya (mata uang) beragam: mulai dari visualisasi donasi, gambar jempol “like,” gambar hati merah, pertambahan angka follower, senarai komentar di kolom komentar, traffic, dst. Semakin kita mampu menyedot atensi dari warganet, maka semakin kita mendapat alat-alat tukar digital tadi.

Namun demikian, penting diingat: kepemilikan alat tukar digital ini tidak lantas secara otomatis menjelma menjadi alat tukar di dunia luring (yi. uang); ia perlu menempuh proses-proses konversi. Tidak semua orang mampu memanfaatkan follower-nya untuk menjadi sumber uang (non-digital); dan sebaliknya bahkan orang yang mampu memikat atensi buruk (berupa rundungan, misalnya), justru bisa memonetisasi traffic yang masuk ke lamannya. Saya tidak akan bicara monetisasi digital di sini yang notabene sudah melompat keluar dari layar. Mari kita masuk kembali ke layar.

Catatan penting saya, kunci politik ekonomi di ranah digital bukanlah citra; citra adalah salah satu korelatnya ketimbang yang terutama. Kunci sukses paling utama di ranah digital adalah performa. Performa di sini tentu saja bisa berupa citra, namun ia juga bisa berupa kontroversi seperti kasus Kylie kali ini. Performa dalam dunia digital adalah ‘kerja produktif’; ia menjadi demikian karena ia menggunakan seluruh kapital (koding, algoritma, aset visual, UI/UX situs, dst.) dan mempekerjakannya untuk memikat bahkan menjerat perhatian warganet untuk masuk ke situsnya dan memberikan alat-tukar digitalnya: traffic, like, comment, dst. Itulah mengapa dalam penggunaannya sehari-hari, istilah ‘performa situs web’ harus diperhatikan secara serius: ia melakukan upaya-upaya atraktif untuk memikat user tamu. Mengukur pendapatan dari atensi pun digunakan variabel yang beragam; untuk website, misalnya: site visit, unique visitor, session time, durasi kunjungan rata-rata, waktu membaca, bounce rate, conversion rate, dst.

Determinan di sini adalah kapital digital tentunya. Tidak peduli apakah seseorang memiliki kapital non-digital yang besar, karena itu semua tidak akan membuatnya borjuasi digital apabila ia tidak mengonversinya. Selebgram (selebriti Instagram) ber-followers ratusan ribu, misalnya, bisa jadi kalah jauh kekayaannya dari seseorang berumur sama yang kaya raya namun tidak memiliki akun media sosial digital. Borjuasi digital, dengan kata lain adalah sekelompok orang yang mampu mengakumulasi materialitas-materialitas dari atensi/perhatian khalayak warganet yang tidak lain berupa traffic, like, dst.

Hal ketiga yang saya dapatkan dari mengamati kasus GoFundMe Kylie ini adalah pelajaran mengenai keterbukaan internet yang ternyata bukanlah agenda rakyat pekerja di luring sini. Kasus GoFundMe Kylie menunjukkan dengan gamblang betapa keterbukaan—yang mempermudah mereka-mereka yang benar-benar membutuhkan (dibandingkan Kylie) penggalangan dana—ternyata dapat dengan mudah dipelintir menjadi sarana akumulasi kapital bagi para borjuasi digital. Artinya, semakin orang/user memiliki kapasitas (kapital) dalam memikat atensi warganet, maka semakin besarlah peluangnya dalam memberdayakan (baca: mengkapitalisasi dan akhirnya memonetisasi) seluruh keterbukaan internet.[1] Faktor penentu di sini, lagi-lagi, adalah performa dalam menjerat atensi; selebriti seperti Kylie Jenner, misalnya, tentu saja memulai dari garis start yang teramat-sangat jauh dari para proletar atensi lainnya. Sekalipun—seperti yang saya tandaskan sebelumnya—bahwa determinannya tetap saja di ranah digital, namun tetap saja jauh lebih sedikit investasi kapital yang dibutuhkan untuk mengonversi selebritas ke dalam performa situs/laman digital dalam memikat atensi ketimbang dosen kurang pergaulan seperti saya.

Berita buruknya bias kelas dalam keterbukaan internet ini juga berlaku untuk spesies-spesies internet lainnya sejenis. Kita sudah melihat bahwa dalam pendanaan khalayak (crowdfunding), keterbukaan berpihak pada para pemilik kapital yang mampu menyetir perhatian para warganet. Pasalnya, untuk memikat perhatian ini dibutuhkan banyak upaya, baik itu pemikiran kreatif, pengetahuan, maupun juga keterampilan teknis dan bahan-bahan digital (aset, kode, obyek, footage, dst.); semua ini terkualifikasi ke dalam kategori kapital digital.[2] Demikian pula halnya dengan spesies lain seperti, misalnya: open source yang hanya mampu dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki kapasitas untuk membaca kode sumber, memodifikasinya, mengembangkannya dan menjadikannya aplikasi/piranti lunak. Demikian halnya dengan open data, siapa yang mampu memanfaatkannya secara maksimal (memonetisasi) jika bukan mereka-mereka yang memiliki literasi data, kapasitas men-scrap data, menyimpan data, mengolah data, dan menggunakannya untuk merumuskan tindakan-tindakan strategis? Demikianlah data, sumber dan khalayak adalah komun yang sebenarnya berkarakter terbuka, namun dengan seluruh perangkat dan pengetahuan digital yang dimiliki para borjuasi digital, komun digital ini pada gilirannya dicaplok seturut logika enclosure atau akumulasi primitif, hanya saja kali ini di ranah digital.

Saya ingin menarik implikasi keterbukaan sebagai agenda borjuasi digital ini lebih jauh lagi bahkan. Konten informasi dan pengetahuan yang tersedia secara gratis, misalnya di IndoPROGRESS ini (namun juga di situs sejenis lainnya), juga sebenarnya merupakan komun digital dalam dimensi kognisi. Dan kita tahu, nasib dari semua komun adalah selalu menjadi target akumulasi; komun adalah sumber (daya) terbuka yang dapat ditumpuk/dikapitalisasi, atau dijadikan bahan baku untuk diolah dengan kapital tertentu untuk menjadi komoditas. Demikian halnya pengetahuan, informasi, dan inspirasi yang dapat diperoleh dari suatu situs secara gratis, ia menjadi sumber daya modal yang bisa ditumpuk/diakumulasi. Namun demikian, kapasitas dalam mengakumulasi dan juga pada gilirannya mengolah sumber daya modal informasi, pengetahuan dan inspirasi ini ternyata tidaklah sama antar orang per orang. Perbedaannya ada pada kapasitas dalam mengingat, memahami, dan memetik pelajaran, misalnya. Alhasil, tidak semua orang pula yang dapat mendapatkan kebermanfaatannya.

Namun ada yang lebih mengkhawatirkan: tidak hanya kapasitas yang berbeda, melainkan orientasi pun juga berbeda! Ada orang yang dalam mengakses komun digital, orientasinya adalah memperkaya diri sendiri. Orang-orang ini, umumnya, amat sangat beringas dalam menjaga keterbukaan, dan selalu terbukanya (baca: gratis) komun digital. Seringkali jargon moralis dibawa-bawa: “pengetahuan itu harus dibagi!” Bahkan mereka tidak segan-segan merisak dan merundung situs-situs niche yang, karena alasan finansial, terpaksa harus memasang pagar biaya. Orang-orang ini sangat berkepentingan dengan keterbukaan, dan selalu terbukanya (baca: gratis) komun digital. Orang-orang ini bisa saja kita sebut para borjuasi konsumeris informasi, pengetahuan dan inspirasi yang adalah kapital kognitif. Borjuis tipe kognitif ini mengeksploitasi keterbukaan komun digital seraya mengakumulasi kapital kognitif di ranah tersebut dan menumpuknya sebagai kekayaan diri sendiri. Alhasil, situs niche gratisan tersebut harus terus berjuang mempertahankan eksistensinya, sementara sang borjuis kognitif akan terus menerus diperkaya secara mudah.

Akhirnya, berkaca dari kasus GoFundMe Kylie, dan refleksi-refleksi turunannya sampai ke eksploitasi komun digital kognitif, saya rasa kita benar-benar perlu membicarakan ulang secara serius mengenai keterbukaan data, sumber dan khalayak, tapi juga informasi, pengetahuan dan inspirasi (komun) dalam dunia digital ini. Bahkan kita perlu untuk tidak segan-segan berdiri pada argumen ketertutupan data, pemajakan konten, dan/atau diskriminasi user saat jelas-jelas terbukti bahwa ternyata agenda keterbukaan internet adalah agenda borjuis yang tak lain adalah musuh historis kelas pekerja.***

Hizkia Yosias Polimpung adalah penulis adalah peneliti di Koperasi Riset Purusha

——–

[1] Primer tentang problem kapitalisasi atensi, lih. Claudio Celis Bueno, The Attention Economy: Labour, Time and Power in Cognitive Capitalism (Rowman & Littlefield International, 2017).

[2] Lih. studi terbaru mengenai ketimpangan struktural dalam praktik penggalangan dana khalayak ini: Tamara Kneese, “Mourning the Commons: Circulating Affect in Crowdfunded Funeral Campaigns,” Social Media + Society, January-March, 2018. Online First. DOI: 10.1177/2056305117743350.