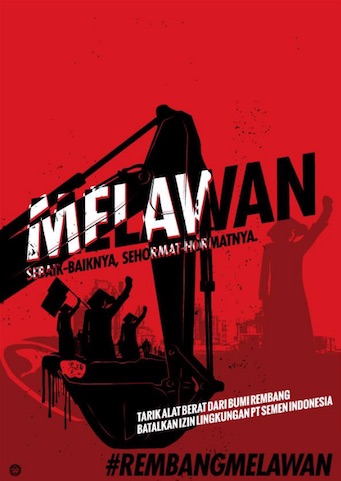

Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)

BILA kita petakan secara sederhana melalui berbagai pemberitaan media maupun gagasan keislaman yang beredar, baik di pusat-pusat kajian Islam maupun di kalangan aktivis Islam, bisa dikatakan masih sangat kecil kelompok Islam yang memberi respon secara memadai terhadap kebijakan pro-investasi di bawah terang neoliberalisme di Indonesia.

Kedua kubu besar kelompok Islam, yang selama ini lebih banyak mewarnai dinamika perdebatan keislaman dan sosial politik di negeri ini, seperti Islam politik dan Islam moderat, lebih banyak tenggelam dalam agenda-agenda politik jangka pendek pertarungan elektoral yang berada dalam kendali kekuatan oligarki, tanpa memberikan alternatif apapun sebagai jawaban atas ekspansi kapital yang dilegitimasi oleh kebijakan ekonomi nasional. Padahal kebijakan tersebut berimplikasi secara langsung terhadap kehidupan rakyat kelas bawah, seperti makin murahnya upah pekerja, tiadanya jaminan kerja, dan dipangkasanya subsidi di berbagai sektor yang sangat vital bagi kehidupan rakyat, seperti kesehatan, harga BBM, harga listrik, pendidikan dll.

Secara gagasan, tendensi utama kedua kelompok besar tersebut lebih banyak mengadvokasi isu-isu identitas ketimbang isu kelas (ekonomi politik) yang menentukan secara langsung kondisi kualitas hidup rakyat. Dengan ini, bisa jadi tak ada keterpanggilan moral dari kedua kelompok tersebut untuk memberi respon politik terhadap berbagai paket kebijakan ekonomi yang menguntungkan investor di satu sisi dan merugikan rakyat di sisi lainnya. Namun lebih dari itu, pokok persoalan sesungguhnya adalah tiadanya fondasi teoritik yang bisa ditawarkan sebagai alternatif untuk menjawab persoalan-persoalan material yang dihadapi rakyat agar bisa keluar dari lubang kubur kapitalisme ini.

Kelompok Islam Politik hanya berisi sekumpulan kaum fanatis yang hanya memerdulikan identitas primordialnya yang dianggap sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang harus dipertahankan melalui berbagai cara, sembari curiga terhadap segenap gagasan dan nilai yang ada di luar mereka, khususnya Barat. Sedangkan Islam Moderat, memiliki kecenderungan sebaliknya. Meski menempatkan Barat dalam relasi rivalitas, namun mereka, pertama-tama tidak melihat Barat sebagai ancaman melainkan sebagai idola yang dipuja sekaligus dibencinya. Nilai-nilai Barat yang dianggap penting dipelajari dan mau dilampaui segala pencapaiannya.

Meski sekilas tampak berbeda dalam menyikapi Barat, namun terdapat seutas tali yang menyatukan keduanya, yakni melihat Barat dalam skala identitas. Bahkan secara sosiologis terminologi Barat dan Timur, atau Barat dan Islam lebih merujuk pada fakta budaya ketimbang sebagai fakta ekonomi dan politik.

Apa maksud dari semua ini? Keduanya sulit kita harapkan untuk mengajukan alternatif ekonomi dan politik terhadap kapitalisme, maupun terlibat secara langsung dalam agenda politik pembangunan prasyarat-prasyarat material untuk menumbangkannya, karena kedua kelompok Islam ini dibatasi oleh cara pandang identitas yang dipeganginya. Imajinasi tentang sebuah dunia tanpa kapitalisme dengan demikian tak pernah terlintas di kepala mereka. Bahkan untuk meminimalisir secara sporadis dan spontan, dampak-dampak destruktif kapitalisme pada kehidupan rakyat ekonomi bawah pun nyaris tidak ada, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu masyarakat luas menuntutnya. Mengapa demikian? Sekali lagi, karena lensa yang dipakai untuk melihatnya adalah identitas.

Alhasil, perdebatan di kalangan kedua kelompok tersebut tak pernah beranjak jauh dari, apakah bisa umat Islam melampuai Barat, bagaimana caranya? Mengapa Barat bisa hebat, kita tidak? Bukankah dulu kaum muslim lebih berjaya ketimbang Barat? Islam Politik melihat Barat sebagai musuh kultural yang harus dilawan dan dihancurkan, sementara Islam Moderat melihat Barat sebagai idola yang harus dipelajari dalam beberapa hal, sembari membuang jauh beberapa hal lainnya, dengan tujuan untuk melampauinya, atau minimal bisa setara status ekonomi, politik dan kebudayaannya.

Bahkan dalam hampir semua diskursus kajian Islam selalu memakai cara pandang identitas ini, sejak mulai diintrodusirnya gagasan Revivalisme Islam, Modernisme Islam atau Pembaruan Islam hingga sekarang, yang kesemuanya hanya memanggul satu tugas: merespon Barat secara identitas. Maka dibangunlah pusat-pusat kajian yang membahas mengenai hal ihwal Barat dan relasi historis maupun politisnya dengan Islam.

Bila kita tengok tradisi Kiri Islam di era tahun 90an awal di Indonesia, dengan mulai diperkenalkannya gagasan Kiri Islam Hasan Hanafi, juga sangat jauh dari apa yang sekarang kita imajinasikan sebagai jalan pembebasan. Kondisi itu terjadi justru berjangkar pada para pemikir, khususnya Hasan Hanafi yang dijadikan rujukan utama eksponen Kiri Islam Indonesia waktu itu—bila ada yang menyebut dirinya demikian—yang masih memandang Barat dalam lensa identitas. Sehingga sulit kita bayangkan para pengkaji Hasan Hanafi menghimpun dirinya melampaui sekedar lembaga-lembaga kajian Islam, untuk terlibat menjadi bagian terdalam gerakan rakyat anti kapitalisme yang mewujud pada rezim birokrasi predatoris Orde Baru.

Perlu kita singgung sekilas proyek Kiri Islam Hasan Hanafi sebagai salah sebuah contohnya.

Melalui proyek Kiri Islam dan Oksidentalisme-nya, Hanafi hendak mengupayakan suatu reformasi agama dan membangkitkan rasionalisme di dalam Islam, dengan tujuan utama untuk mentransformasi kesadaran individual seorang muslim menjadi kesadaran kolektif kaum muslim melalui sebuah upaya revolusi intelektual untuk menciptakan revolusi praksis.[1] Maka salah sebuah tujuan Kiri Islam adalah membangkitkan kembali rasionalisme Islam yang secara teologis ada dalam teologi Mu’tazilah.[2] Secara terbuka Hanafi membela Mu’tazilah, sebuah aliran teologi dalam Islam yang bertendensi rasional dan dioposisikan dengan Asy’ariisme yang dipandang lebih ortodoks. Dari sini Ia mulai mengklasifikasi mana yang dikategorikan sebagai kiri dan kanan dalam Islam.

Di bidang teologi, Hanafi memosisikan Mu’tazilah atau rasionalisme Islam sebagai kiri, sedangkan Asy’ariyah sebagai kanan. Di bidang fiqih, madzab Malikiyah yang berpijak pada prinsip masalih mursalah adalah kiri, sedangkan fiqih Hanafiyah yang normatif adalah kanan. Di bidang tafsir, pedekatan rasional (bi al-ra’yu) adalah kiri sedangkan pendekatan tekstual (bi al-ma’sur) adalah kanan. Di bidang filsafat, rasionalisme-naturalistik Ibn Rushd adalah kiri, sedangkan filsafat Illuminasi Ibn Sina dan al-Farabi adalah kanan.[3]

Kiri Islam sendiri memiliki tiga pilar utama sebagai prasyaratnya: 1) revitalisasi khasanah Islam klasik; 2) agenda menantang peradaban Barat, 3) analisis atas realitas dunia Islam Islam.[4] Dari ketiga hal ini kita tahu bahwa tujuan utama dari semua proyeksinya tentang Islam adalah sebagai kekuatan politik dan kebudayaan yang bisa menyaingi Barat. Bahkan sesungguhnya, proyek Kiri Islam Hanafi adalah sebuah gerakan intelektual bagi pembaruan Islam ketimbang praksis pembebasan. Ia berangkat dari penggalian aspek tertentu dari tradisi Islam yang dianggap progresif dan revolusioner (dengan pengertian khusus), kemudian mengklasifikasinya menjadi kiri dan kanan, sembari mengangkat yang kiri dan mengenggelamkan yang kanan, dan goal-nya adalah terbukanya pikiran kaum muslim dengan menjadi rasional dan mampu menjadi penantang Barat yang elegan.

Apa poin utama dari contoh di muka adalah lensa identitas tak pernah lekang dari kesadaran kaum muslim, khususnya para intelektualnya, dalam melihat Eropa. Wajar saja, sebab mereka, kaum muslim yang ada di kawasan Arab, secara geografis berdekatan dan selama berabad-abad lamanya bersinggungan sebagai tetangga sekaligus rival dengan Eropa dalam hal agama, politik dan budaya.

Namun dalam sistem kapitalisme dengan berbagai kontradiksi dan implikasinya bagi kita yang hidup saat ini, kita perlu beranjak keluar dari lingkaran perdebatan tentang bagaimana seharusnya umat Islam memosisikan diri di tengah-tengah perubahan politik, ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang nyaris tak bisa dihentikan menerabas batas-batas geografis dan kultural; bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi berbagai ragam ideologi dunia yang menantang otoritas agama dan pertanyaan-pertanyaan sejenis ini lainnya.

Umat Islam mesti melampaui lensa identitas dalam melihat Barat sebagaimana yang telah dipraktikkan Islam Politik maupun Islam Moderat, dengan menguburnya jauh-jauh di sudut sejarah. Tugas kita hari ini tak lagi melihat Barat sebagai musuh seperti di benak Islam Politik atau secara sentimentil penuh kekaguman seperti di benak Islam Moderat. Tapi melihatnya sebagai pusat sistem kapitalisme. Meski ini pun harus diakui tak sepenuhnya tepat, sebab kapitalisme tak lagi identik dengan sebuah kawasan tertentu, apalagi etnis tertentu, tapi telah menjalar ke seluruh penjuru dunia yang tak lagi memiliki episentrum atau pusat-pusat yang ajeg, melainkan terus bergerak mencari ruang-ruang baru bagi berlangsungnya investasi yang aman dan menguntungkan.

Bahkan lebih dari itu, kesadaran historis umat Islam mesti berhenti untuk secara terus menerus membicarakan Barat dan mengoposisikannya dengan kebudayaan Islam. Dan mulai memikirkan agenda politik rakyat dari berbagai identitas etnis dan agama dalam menumbangkan kapitalisme. Maka di tengah kekosongan gagasan dan gerakan Islam yang memberi alternatif pada agenda politik rakyat inilah, Islam Progresif seharusnya mampu memberi sumbangsih bagi gerakan rakyat di dua level sekaligus, yakni pandangan keagamaan yang terbuka dan berpihak, serta menjadi bagian dari pembangunan prasyarat-prasyarat material menumbangkan kapitalisme. Sebab berbeda dengan Kiri Islam Hanafi yang hanya berhenti sebatas gerakan intelektual, Islam Progresif adalah sebuah proyeksi Islam untuk aksi, yakni sebuah praksis pembebasan. Dengan demikian, Islam Progresif harus mulai merumuskan agenda aksi kaum muslim dan rakyat luas menghadapi mesin kapitalisme yang beroperasi melalui berbagai paket kebijakan ekonomi.***

Bersambung…

Bogor, 28 April 2018

————–

[1] Hasan Hanafi, al-Yasar al-Islami wa al-Wahdah al-Wataniyah, dalam al-Din wa as Saurah fi Misra 1952-1981, Kairo: Al-Maktabah al-Madbuli, 1989, vol. III, hal. 62.

[2] Dalam sebuah kesempatan Hanafi mengatakan bahwa wahyu dalam Islam sebagai dictum of reason. Selengkapnya berbunyi, “Revelation in Islam is a dictum of reason. It is not anti rational, irrational or super-rational. Reason is the most common element shared by all human beings. It can conceive infinity and even subject it to infinitesimal calculus. Rational evidence can be felt and seen by all human beings”. Lih. Hasan Hanafi, Global Etics and Human Solidarity : An Islamic Approach, Tokyo: April 1987, hal. 3.

[3] Hasan Hanafi, al Yasar al-Islami, Kairo: Maktabah Madbuli, 1981, hal. 8.

[4] Kazuo Shimogaki, Between Modernity and Postmodernity, The Islamic Left and DR. Hassan Hanafi’s Thought: A Critical Reading, Japan: The Institute of Middle Estern Studies, 1988, hal. 6.