Kredit ilustrasi: pusaka.or.id

KEKRISTENAN adalah agama dengan dimensi sosial yang kuat[1]. Konsekuensinya dia tidak dapat menutup diri terhadap berbagai masalah ekonomi, sosial, kebudayaan apalagi politik. Mulai dari isu kebebasan beragama sampai konflik agraria adalah bagian yang tak terpisahkan dari gumul juang seorang kristiani. Menjadi orang kristen berarti menjalani hidup yang utuh saat ini dan di sini. Utuh dalam kebaikan-kebaikannya sekaligus sedu -sedan deritanya .

Tentu ini bukan taktik agar penderitaan hidup di dunia ini diromantisir dan sekadar disyukuri. Keberanian menjalani hidup didasari pada kepercayaan bahwa Tuhan adalah Allah yang bertindak di dalam sejarah. Dia adalah Allah mengubah ratapan menjadi tari-tarian (Mazmur 30:11). Dia bertindak mengubah kesengsaraan dunia menjadi sukacita bagi segenap mahluk di dalam Yesus Kristus, melalui kehadiran umatnya (1 Petrus 2:4).

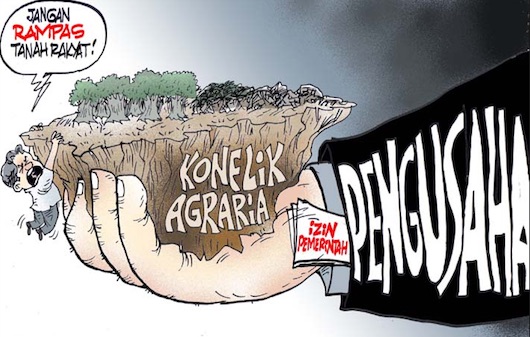

Itulah sebabnya masalah konflik agraria, mesti masuk ke dalam daftar pergumulan seorang Kristen di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Jon A. Shields, seorang pengkaji teologi dan antropologi, “Iman kristen yang benar mesti senantiasa mengakar pada konteks di mana sang penganut hidup[2]”. Maka kasus yang mengemuka di Kulon Progo, Kendeng, Tumpang Pitu, Papua, dan daerah lainnya seharusnya menggelisahkan umat kristen di Nusantara hari-hari ini. Seperti yang kita sama-sama ketahui, di berbagai daerah itu telah terjadi penyerobotan tanah, perusakan lingkungan hingga pemutusan hak kesejahteraan rakyat. Rakyat dipisahkan dari sumber kehidupannya. Peliknya lagi, sering kali rakyat mendapat tindak kekerasan. Banyak yang menderita penganiayaan, ditahan aparat keamanan, hingga kehilangan nyawa.[3]

Data yang dikumpulkan Konsorsium Pembaruan Agraria mengonfirmasi pernyataan di atas. Sepanjang 2017 terjadi 659 konflik agraria. Bilangan konflik yang terjadi di lahan seluas 520.491,87 ha dan melibatkan 652.738 kepala keluarga. Dikatakan dalam laporan itu, sektor perkebunan penyumbang konflik terbanyak, yakni 208 atau sekitar 32 persen. Selanjutnya sektor properti 199 konflik (30%). Sementara sektor infrastruktur dan pertanian, masing-masing sejumlah 94 (14%) dan 78 konflik (12%). Kejadian konflik pada sektor kehutanan yakni 30 (50%). Selanjutnya sektor pesisir dan kelautan sebanyak 28 (4%) konflik. Pertambangan menyumbang 22 (3%) kejadian konflik.[4] Angka-angka ini seakan mengatakan, tunjuk satu titik di peta Indonesia, maka di situ berjejak konflik agraria.

Lantas, bagaimana umat kristen sepatutnya merespons permasalahan ini?

Keutamaan Tanah

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, perlu terlebih dahulu kita menggali teologi Kristen menyangkut tanah. Kitab suci agama Kristen begitu kaya memberikan landasan perihal tanah. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, misalnya, tanah menandakan suatu janji dan sejarah keselamatan Allah kepada umat pilihan-Nya.

Di dalam janji-Nya, terlihat bahwa umat diberi pilihan (Ulangan 30). Manusia bebas memilih antara hidup (tanah yang dikaruniakan) dan kematian (hilangnya tanah). Pilihan ini dapat dipahami dari sosio-historis Yahudi. Menurut Oikotree (2017),[5] pada abad kedelapan sebelum masehi, telah terjadi mekanisme-mekanisme utang dalam ekonomi baru yang dibangun atas dasar pada uang dan kepemilikan perseorangan. Ketika penggunaan tanah bebas tidak dapat membayar kembali kreditnya, lalu mereka kehilangan tanahnya (kematian) dan jatuh ke dalam perbudakan.[6]

Kitab Imamat mengatur tanah dengan ketat. Ada masanya tanah harus diistirahatkan sejenak dari proses produksi, semata-mata untuk kemuliaan Tuhan.Tanah adalah kepunyaan Tuhan, dan bukan dimiliki oleh individu tertentu. Tanah harus kembali kepada-Nya, dengan cara di kelola bagi kemakmuran seluas-luasnya rakyat dari berbagai golongan (Imamat 25:23). Hal ini diatur agar tidak terjadi feodalisasi di kalangan umat Israel kala itu.

Dalam kitab Yesaya 5:8-9, dikatakan di sana: “Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri! Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam: Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi; rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya.”

Dalam kitab Yesaya tersebut, jelas tidak dibenarkan penyerobotan tanah. Perampas tanah dikatakan akan “celaka”. Secara implisit, nats itu melarang akumulasi tanah kepada seseorang atau sekelompok orang. Umat dianjurkan, semata-mata hanya mengejar keadilan, agar hidup dan memiliki negeri yang diberikan Tuhan (Ulangan 16:20). Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu (Keluaran 3:8). Sebab tanah adalah tempat pemerintahan Allah. Tanah ditujukan untuk menghadirkan alternatif keadilan.[7]

Begitu pula dalam Perjanjian Baru. Di suatu bukit, Yesus berkata di hadapan orang banyak: “Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.” (lihat Matius 5:1-12). Sekilas Yesus serupa penghibur yang payah. Ia menjanjikan kebahagian bagi orang yang lapar, menjanjikan bumi bagi yang lemah lembut. Tetapi jika kita menelisik lebih dalam, maksud Yesus bukan sekadar hiburan. Yesus sedang memproklamirkan revolusi.[8] Aroma kematian (hilangnya tanah) yang diembuskan Imperium Roma harus ditentang. Sebab bagi Yesus, perjuangan bersama akan meruntuhkan sistem perenggut kehidupan (Matius 13:31-32).

Alkitab juga menentang proletarisasi petani selaku kaum yang menjadikan tanah adalah alat produksi utamanya. Tuhan mendengar jerit kesusahan buruh tani. Yakobus 5:1-4, dikatakan: “Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu! Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat! Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karyanya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu.”

Konteks Hari ini

Pola yang tercatat dalam Alkitab memiliki kesamaan pada masa kini. Berbagai kajian agraria menunjukan bahwa sejak Orde Baru konflik tanah dan lingkungan hidup marak terjadi di Indonesia.[9] Suharto, penguasa Orde Baru, mengesampingkan amanat Undang-undang Dasar, khusunya pasal 33. Begitu pula dengan Undang-undang Pokok Agraria, yang dibuat untuk pembaharuan agraria sepeninggalan kolonial yang dinilai senjang. Nasibnya sekadar aturan yang kehilangan daya.

Untuk memuluskan jalur masuk modal, menurut Hilmar Farid (2005), Suharto terlebih dahulu menghancurkan kekuatan penentang tujuannya, yakni di antaranya petani.[10] Jutaan rakyat dibunuh. Ribuan orang ditahan dan diasingkan. Lingkar keluarga para korban dicap jahat. Kelak, peristiwa ini jadi catatan kelam Indonesia

Terjungkalnya Suharto dari kekuasaan, tak lantas memberi arah yang menggembirakan ihwal isu agraria Indonesia. Setelah berbagai rezim berlalu pasca reformasi (bahkan sampai pemerintahan Jokowi meluncurkan ide reforma agraria) kita tidak menjumpai ada upaya penyelesaian konflik agraria yang serius . Tentu ini disebabkan juga oleh tumpang tindihnya kebijakan distribusi lahan pada masa lalu, di mana lahan-lahan negara yang diberi izin untuk dikelola, ternyata tidak seluruhnya merupakan lahan negara yang bebas kepemilikan.

Sepanjang periode 2004-2017, hampir 2000-an konflik agraria terjadi akibat ketidakjelasan status tanah dan tumpang tindihnya peraturan di lapangan. Konflik ini setidak-tidaknya melibatkan sekitar 1,1 juta rakyat dan luasan yang menjadi pokok konflik mencapai kurang lebih 6,9 juta hektar[11].

Hari ini, tanah, yang menurut konstitusi harus dikelola dengan tujuan final untuk kemakmuran rakyat, dikelola dengan logika kapitalisme. Kapitalisme mendorong dua kemungkinan yang bertolak belakang: pertumbuhan kekayaan sekaligus pemiskinan. Kekayaan diserap oleh pemilik modal, sangat sedikit manusia. Di saat yang sama, sangat banyak manusia terdampak pemiskinan. Akumulasi modal sebagai keniscayaan kapitalisme adalah penyebabnya. Kapitalisme mendorong data berikut: 50,3 % kekayaan nasional dikuasai hanya satu persen orang terkaya di Indonesia, 10 % orang terkaya menguasai 7 % kekayaan nasional. Sementara rata-rata petani mengelola tanah kurang dari setengah hektar. Per Maret 2017, sebanyak 17,1 juta penduduk miskin hidup di pedesaan dan ditandai dengan kemiskinan yang kian dalam dan parah.[12]

Persepektif tentang tanah yang dalam iman kristen, yang diyakini sebagai media bagi Allah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang, berseberangan secara diametral dengan semangat kapitalisme yang melihat tanah sebagai intrumen akumulasi kapital tanpa batas.

Menentukan Langkah

Umat kristen di level lembaga keumatan nasional (PGI,PGLII,PBI,PGPI) mesti segera menentukan sikap yang tegas dan jelas di hadapan krisis agraria sekarang. Sebagai tubuh Kristus (1 Korintus 12:27), tugas Gereja adalah mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah, yang sejatinya membawa pembebasan atas tanah demi kesejahteraan segenap mahluk hidup (Markus 1:15).

Kehadiran Gereja menjadi tidak relevan bila imannya tidak turut merefleksikan situasi agraria kita sekarang, sebab misi bergereja tidak lain adalah pembebasan.[13] Isu keadilan agaria perlu disuntikan kembali kedalam pekerjaan misi kristen di Indonesia. Persoalan ini rupanya perlu terus diarusutamakan dengan lebih berani agar mendapat tempat di episentrum pergumulan umat kristen Indonesia. Umat kristiani jangan sampai kehilangan (lagi) kejernihan dalam memandang isu agraria karena disilaukan oleh gemerlap berita politik elektoral dua tahun ke depan. Tidak mudah tapi perlu dicoba.***

Penulis adalah aktivis Gereja Komunitas Anugerah Reformed Baptis Salemba, pegiat diskusi selasaan dan rabuan.

*Judul tulisan ini diadopsi dari anak judul buku Oikotree (2017), Dengarkan Jeritan Bumi! Respons Kristiani atas Krisis Keadilan Ekologis, Bandung: Ultimus dan Kristen Hijau. Tulisan ini dipengaruhi oleh buku tersebut.

———-

[1] Gilkey, L.: Society and the sacred.” towards a theology of culture in decline ,New York, 1981, p 42.

[2] Shields, Jon A. The Democratic Virtues of the Christian Right. Princeton University Press.2009. pp. 46–67

[3] Lihat http://www.berdikarionline.com/konflik-agraria-dan-kekerasan/

[4] Lihat http://www.kpa.or.id/news/blog/kpa-launching-catatan-akhir-tahun-2017/

[5] Oikotree merupakan salah satu gerakan global dari gerakan-gerakan yang berjuang untuk keadilan, perdamaian, dan kesempurnaan hidup, yang disponsori oleh Dewan Gereja Dunia (World Council of Church), Persekutuan Gereja-gereja Reformed se-Dunia (World Communion of Reformed Churches), dan Dewan Misi Dunia (Council for World Mission). Pada 2013, Oikotree mengembangkan suatu refleksi teologis mengenai masalah tanah.

[6] Oikotree (2017), Dengarkan Jeritan Bumi! Respons Kristiani atas Krisis Keadilan Ekologis, (penerjemah: Harsutejo), Bandung: Ultimus dan Kristen Hijau, hlm. 26.

[7] Oikotree, op.cit., hlm. 26.

[8] N.T. Wright (2004), Luke for Everyone, sebagaimana dikutip Rinto Pangaribuan (2017), Mengapa Gereja harus Membela Buruh dan Petani? https://indoprogress.com/2017/05/mengapa-gereja-harus-membela-buruh-dan-petani/

[9] Lihat misalnya, Noer Fauzi Rahman (2017), Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, Yogyakarta: INSIST Press.

[10] Hilmar Farid (2005), “Indonesia’s original sin: mass killings and capitalist expansion, 1965-66”, Inter-Asia Cultural Studies, 6(1): 3-16.

[11] http://presidenri.go.id/berita-aktual/reforma-agraria-redistribusi-lahan-redistribusi-kesejahteraan.html di akes rabu 24 januari 2018

[12] http://elsam.or.id/2017/09/indonesia-darurat-agraria-luruskan-reforma-agraria-dan-selesaikan-konflik-konflik-agraria/

[13] Oikotree, op.cit, hlm. 6.