“Men make their own history, but they do not make it as they please; they do not make it under self-selected circumstances,

but under circumstances existing already, given and transmitted from the past.”[1]

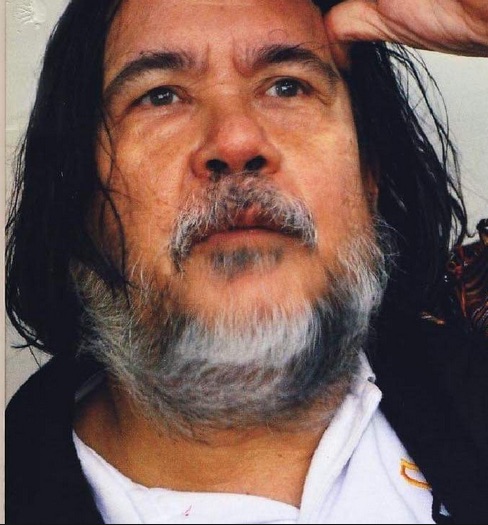

INTELEKTUAL-cum-aktivis, George Junus Aditjondro (GJA), wafat 10 Desember 2016 di kota Palu. Pengritik paling utama korupsi kepresidenan Orde Baru dan paska Orde Baru ini meninggal dalam usia 70 tahun. Jenazah figur, yang oleh majalah Time menyebutnya “the world’s leading authority on Suharto family wealth”[2] dimakamkan 12 Desember 2016 di Pekuburan Kristen Talise, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Catatan ini tentang kerja-kerja GJA sebagai intelektual publik di Sulawesi Tengah, sebuah provinsi pinggiran dalam peta ekonomi dan politik nasional. Minatnya paling utama di daerah ini adalah tentang kepentingan bisnis dan sengketa berbasis sumber daya alam, kekerasan bersenjata, dan hubungan antara keduanya. Dia menulis dengan sangat tajam soal kepentingan bisnis Siti Hartati Murdaya di Buol, Arifin Panigoro di Tiaka Morowali Utara dan keluarga Jusuf Kalla di Poso. Saya membatasi catatan tentang GJA di Sulawesi Tengah dalam dua kasus/tempat, yakni, tentang Lore Lindu, daerah yang sudah menarik perhatiannya sejak akhir dekade 1970-an dan tentang kekerasan Poso, salah satu episentrum kekerasan regional di nusantara hampir 20 tahun terakhir.

***

Sebagai intelektual publik, GJA aktif memproduksi pengetahuan kritis yang menjelaskan tentang kekuasaan yang opresif dan korup. Dia menulis tentang berbagai penyimpangan kekuasaan di Indonesia, baik Orde Baru maupun paska Orde Baru. Dalam waktu yang sama, dia juga berusaha dengan caranya, di luar zona nyaman dunia akademis, memperjuangkan kondisi-kondisi yang memungkinkan demokrasi sejati terwujud.

Tentu saja, menjadi intelektual publik bukan sebuah ‘pilihan bebas’ GJA. Pilihannya bukan terisolasi dari dinamika politik dan ekonomi di sekitarnya: terutama sejak pertengahan dasawarsa 1970-an, perkembangan kapitalisme yang kian progresif telah melipat-gandakan kekayaan bangsa. Sebaliknya, perkembangan ini juga membawa banyak soal. Pengrusakan lingkungan hidup, perampasan tanah petani, dan eksploitasi buruh untuk menyebut beberapa contoh. Kontradiksi ini semakin buruk karena rezim tirani Orde Baru, produk Perang Dingin, mengorkestrasi aneka kekerasan militer: pembantaaian PKI di pertengahan dekade 1960-an, invasi dan pendudukan Timor Leste (1975-1999), perang dan kontra-pemberontakan di Aceh dan Papua. Terakhir, krisis kapitalisme di akhir dasawarsa 1990-an melahirkan transisi demokrasi yang morat-marit. Kendati sifat-sifat universal parasitisme negara kapitalis tetap sama, tetapi tidak seperti di negeri-negeri kapitalis maju, institusi-institusi negara modern produk reformasi tidak berfungsi untuk menopang sirkulasi kapital. Ini bukan karena proses pelembagaan untuk mencari alternatif terhadap pasar, tetapi karena praktik-praktik pemangsaan dan pengutilan oleh aparat negara dan politisi yang menggerogoti pasar. Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang melalui pemerasan, penyogokan, penggelapan dan tipu-muslihat alokasi dana-dana publik – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) – untuk keuntungan pribadi atau kelompok berlangsung luas. Pelakunya macam-macam: birokrat perizinan, penegak hukum, dan politisi di berbagai level. Mereka mempraktikkan nepotisme dan klientisme dengan licik.

Menjadi intelektual publik merupakan produk dari proses historis interaksinya dengan dinamika tersebut. Bekerja sebagai wartawan majalah berita mingguan Tempo, menjadi aktivis organisasi non-pemerintah (ornop) di Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa (YPMD) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan mengajar di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga dan di University of Newcastle, Australia, adalah momen-momen penting dari proses kesejarahan itu. Ia bekerja di dunia-dunia yang membuatnya leluasa melintasi batas antara intelektualisme dan aktivisme. Dunia yang membimbingnya untuk memotret realitas dan sekaligus mengubahnya menjadi lebih baik. Komitmen GJA untuk ‘menjelaskan’ dan ‘mengubah’ sebagai suatu kesatuan terlihat dari salah satu persuasinya:

“[Saya] telah menggambarkan, secara garis besar, berbagai faham lingkungan di dunia, serta politik pembangunan di Indonesia. Juga telah diuraikan, berbagai sikap yang berbeda-beda dari warga masyarakat yang menjadi saksi jatuhnya korban-korban sosial akibat politik pembangunan yang tidak pro-rakyat dan juga anti-lingkungan. Sekarang, terpulang pada kita, sikap apa yang akan kita ambil. Mau sekadar menjadi penonton, atau terjun ke gelanggang dengan menyatakan secara gamblang keberpihakan kita pada para korban, yang seringkali, adalah kita sendiri.”[3]

Tentu, dia memilih keberpihakan. Seperti sikapnya mengembalikan penghargaan Kalpataru, kategori pengabdi lingkungan, dari Presiden Soeharto yang diterima pada 1987. Alasanya, rezim Orde Baru merampas kebebasan berpendapat dan merusak lingkungan hidup.[4] GJA adalah intelektual dan aktivis dalam satu tarikan nafas.

Minat intelektual GJA meliputi aspek yang rumit. Tema kajiannya mencakup isu yang sangat luas: lingkungan hidup, hak asasi manusia, korupsi, militerisme, gerakan pembebasan nasional, industri-industri ekstraksi berskala besar, kekerasan-kekerasan regional, perburuhan, gerakan sosial dan tentu saja pemberitaan media; lingkup geografi studinya luas sekali: dari Papua hingga Aceh, dari Timor Leste hingga Maluku. Meskipun kerap menulis tentang setiap daerah yang dikunjunginya, GJA lebih banyak memeras energi intelektual untuk daerah-daerah yang dilanda kekerasan bersenjata.

Lantas, apa perspektif teori yang membimbing investigasinya terhadap kompleksitas itu? Terus terang, agak sulit menganggapnya berkiblat pada satu orientasi teori. GJA menggunakan Antonio Gramsci, Frantz Fanon, Michael Foucault, Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Mahatma Gandhi, Paul A. Baran & Paul M. Sweezy, James Petras dll sebagai landasan argumentasi-argumentasinya. Dia mengutip Marx dan Engels dari tangan pertama dan dari sumber-sumber sekunder, tetapi tidak menggunakan metode Marxisme untuk tulisan-tulisannya. Tulisannya tentang Marxisme yang sedikit serius adalah ketika menulis paper hampir 4.000 kata saat peluncuran buku terjemahan Capital II di Bandung sekitar 10 tahun lalu. GJA bilang buku ini sangat sulit bagi pembaca yang tidak familiar dengan ilmu ekonomi moneter dan ekonomi internasional. Dia juga mengatakan tentang relevansi karya Marx ini untuk kapitalisme neoliberal. Hanya saja, di paper ini, GJA tidak melakukan tinjauan mendalam tentang Capital II.[5] Di luar itu, di beberapa tulisan yang lain, GJA merujuk ke Marx. Di salah satu karyanya dia menukik ke jantung Marxisme, dengan bilang:

“Demokrasi liberal saja, telah mengundang kritik Marx, yang mengatakan bahwa “demokrasi berakhir di gerbang pabrik”. Sebab sebagai warga negara (citizen), seorang buruh bebas untuk memilih partai politik yang ia anggap paling memenuhi aspirasinya. Tapi sebagai buruh, begitu ia melewati gerbang pabrik, ia harus tunduk kepada peraturan para kapitalis, yang melalui kakitangan mereka yang bernama ‘manager’ atau ‘direksi’, dapat memeras tenaga mereka secara maksimal dengan imbalan yang bernama ‘upah’ secara minimal. Tawar menawar antara buruh dan pemilik modal berjalan secara alot di dalam wilayah pabrik dalam frekuensi yang jauh lebih tinggi ketimbang tawar menawar antara rakyat dan calon pemerintah lewat proses pemilu yang hanya empat atau lima tahun sekali. Walaupun yang terpilih untuk memerintah adalah sebuah partai yang mengklaim pembela kepentingan buruh, tidak ada jaminan bahwa peraturan-peraturan perburuhan yang progresif akan dipatuhi oleh para kapitalis. Kecuali apabila kaum buruh terorganisir dalam serikat-serikat buruh yang kuat, dan pemerintah, pada gilirannya, tidak mereduksi aparat-aparat kekerasan resmi, militer dan polisi, sebagai pembela kepentingan modal.”[6]

Tetapi, dalam tulisan yang sama dia juga menjadi fans dari intelektual post-marxist, Laclau & Mouffe. GJA menghabiskan beberapa paragraf untuk mengeksplorasi ide tentang “demokrasi radikal” dengan subjek revolusioner bukan kaum buruh. Dia menulis:

“Konsep ‘gerakan sosial baru’ sebagai subjek revolusioner masa kini, merupakan pemberontakan mereka terhadap ajaran Marx dan para pemikir neo-Marxis, yang masih melihat kaum buruh (proletariat) sebagai subjek revolusioner yang utama. Konsep gerakan sosial baru, menurut Laclau dan Mouffe, merangkum berbagai gerakan atau perjuangan (struggle ) yang tidak berbasis kelas dan bukan gerakan buruh, seperti gerakan urban, gerakan lingkungan, gerakan anti-otoriterisme, gerakan anti-institusi, gerakan feminis, gerakan anti-rasisme, gerakan etnis, gerakan regional, dan gerakan perdamaian.”[7]

GJA lantas tiba pada sebuah kesimpulan yang eklektik: “strategi perjuangan demokratisasi hendaknya berusaha menyatukan barisan yang lintas kelas, dan lintas antagonisme anti kapitalis, dalam satu bianglala gerakan kemasyarakatan yang sosialistis.”[8]

Di atas semua itu, kalau ada teori yang paling konsisten digumuli GJA, tidak salah lagi adalah tentang “oligarki”. Kritik terhadap kuartet Ha Ha Ha Ha (Harto, Habibie, Harmoko, dan (Bob) Hasan) yang mengendalikan Indonesia menunjukan minatnya yang besar tentang soal ini. Tetapi kritik jenaka yang disampaikan di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada 1994 ini yang memicu pelariannya ke Asutralia karena dikejar-kejar regim Orde Baru. Di sana, dengan mengajar mata kuliah Sosiologi Korupsi di Universitas Newcastle, dia semakin mendalami teori ini. Salah satu tulisannya paling awal yang menyorot oligarki secara empiris muncul dalam sebuah artikel panjang “Suharto & Sons (And Daughters, In-Laws & Cronies)” di Wahington Post (January 25, 1998). Pada tahun yang sama, dia kemudian menerbitkan buku Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari: Kedua puncak korupsi, kolusi, dan nepotisme rezim Orde Baru dari Soeharto ke Habibie, yang rekor penjualannya mencapai 21.000 eksemplar pada pertengahan 1999.[9] Sejak itu, dia adalah salah satu intelektual paling terkemuka dalam menyebarluaskan teori ini dalam kajian tentang hubungan antara politik dan ekonomi di nusantara. Sejak publikasi tulisan-tulisannya itu tampak gairah intelektualnya soal ini meledak-ledak.[10] Menganggap teori Plato tentang oligarki relevan untuk menjelaskan kekuasaan segelintir orang kaya, baik di negeri-negeri yang tengah mengalami transisi dari otoriter ke demokrasi maupun di negeri-negeri kapitalis maju, GJA menggunakan konsep ini untuk investigasi empiris tentang simbiosis politik dan bisnis di Indonesia yang dikendalikan segelintir orang.[11]

Letak kekuatan GJA adalah kajian empiris yang kaya tentang oligarki bukan saja di level nasional, tetapi juga di tingkat lokal. Contoh, selain tentang Poso, dia juga menulis tentang oligarki di Tanah Toraja. Di daerah itu, GJA mensinyalir terjadi tumpang tindih hubungan antara elit bisnis, elit politik, dan elit agama. Hanya saja, dia agak terjebak dengan penjelasan kultural. Menurutnya, tumpang tindih tersebut tertanam secara kultural dalam kehidupan orang Toraja, yakni, kebanggan untuk menjadi orang kaya (to sugi) dan orang besar (to kapua). Dia bilang bahwa apa yang terjadi di Toraja kurang lebih sama dengan karakter oligarki di Amerika Latin. Di sana, para pebisnis sukes pada umumnya berasal dari keluarga-keluarga yang juga menghasilkan para politisi dan pemuka agama.[12]

Kekuatan lain, GJA berusaha agar masyarakat luas bisa memahami dengan mudah terma oligarki. Menyadari kosakata ini terlampau serius untuk rakyat kebanyakan, dia menggantinya dengan metafora “gurita” yang lebih membumi dalam percakapan sehari-hari, terutama di beberapa wilayah timur Indonesia.[13] Tak heran, bukunya Gurita Cikeas dan Cikeas Kian Menggurita dicetak ulang berkali-kali untuk memenuhi rasa ingin tahu khalayak ramai. Pembaca Gurita jadi luas sekali: akademisi, politisi, birokrat, pebisnis, mahasiswa, hingga paramedis di pelosok. GJA bahkan tidak pusing, ketika mengetahui pembajakan kedua bukunya itu terjadi berulang kali. Baginya, penyebaran informasi di dalam buku itu ke pembaca lebih luas jauh lebih penting dari pada soal pembajakannya. Kalau boleh meminjang Marx,[14] saya ingin bilang bahwa GJA menghabiskan kemampuan intelektualnya untuk masyarakat luas lebih sebagai “nilai-guna” dari pada “nilai-tukar”.

Tentu saja, karya-karya GJA tidak luput dari kritik. Kendati tidak menyoal teorinya, penjelasan-penjelasan empirisnya tentang oligarki memang mengundang banyak reaksi, termasuk dari sejumlah akademisi. Reaksi paling keras datang dari kubu yang dikritik atau para pendukungnya. Beberapa pihak menyoal metode perolehan dan penyajian data. Sayang, reaksi bukan melalui tulisan tandingan berbasis kritik ilmiah, tetapi sebatas komentar-komentar spontan di media massa yang sebagian di antaranya terkesan naif.

***

LORE Lindu adalah sebuah ekosistem yang kaya di jantung pulau Sulawesi di Sulawesi Tengah. Sejak akhir dekade 1960-an, pemerintah telah menerbitkan izin kepada perusahaan-perusahaan pemegang konsesi HPH untuk membongkar hutan hujan tropis secara besar-besaran di provinsi itu. Sejak pertengahan dasawarsa 1970-an. pemerintah juga menetapkan ratusan ribu hektar wilayah hutan Lore Lindu sebagai kawasan konservasi. Ini meliputi Suaka Margasatwa Lore Kalamanta dan Hutan Wisata/Hutan Lindung Danau Lindu. Pemerintah Indonesia lantas menggabungkan keduanya dan meresmikan sebagai Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) pada 1993, 10 tahun sejak pertama kali pemerintah mendeklarasikannya sebagai Taman Nasional pada Kongres Dunia tentang taman nasional di Bali, Oktober 1982.

Lore Lindu menjadi etalase gerakan petani di Sulawesi Tengah sekitar 20 tahun terakhir. Terletak di dua wilayah kabupaten (Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala dan kemudian dimekarkan menjadi Kabupaten Sigi) dengan puluhan ribu jiwa mendiami kawasan itu, kebijakan pembangunan dan pengelolaan kawasan itu telah memicu konflik sumber daya alam yang serius. Beberapa konflik muncul secara terbuka dan menarik perhatian luas, di antaranya, penolakan para petani dari empat desa di sekitar Danau Lindu terhadap rencana proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sejak awal dekade 1990-an; penolakan petani di desa Katu terhadap rencana pemindahan mereka dari TNLL melalui “Central Sulawesi Integrated Area Development and Conservation Project (CSIADP)” yang dibiayai dari pinjaman (loan) Asian Development Bank (ADB) sejak 1997, dan pendudukan kawasan TNLL di dongi-dongi oleh ribuan petani sejak awal dekade 2000-an.

Di Sulawesi Tengah, banyak aktivis yang terlibat dalam ketiga gerakan petani tersebut tidak mengetahui bahwa GJA sudah lama memperhatikan Lore Lindu. GJA pertama kali mengeksplorasi Lore Lindu di Sulawesi Tengah pada akhir dasawarsa 1970-an. Sebagai wartawan Tempo, pada awal April 1978 dia mengunjungi kawasan konservasi itu. Dia pertama kali menginjakkan kaki di Lembah Besoa, yang saat itu hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki atau menunggang kuda. Cara lain adalah menumpang pesawat mission aviation felloswship (MAF) yang melayani kepentingan gereja di daerah-daerah pegunungan yang terisolasi itu. Sebuah sumber di desa Doda (Lembah Besoa), Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso bilang bahwa lebih seminggu dia menemani GJA menjelajahi hutan Lore Lindu yang kaya biodiversitas.

Dari perjalanan itu, selain menulis beberapa berita tentang salah satu cagar biosfer dunia itu,[15] GJA menulis sebuah artikel di jurnal ilmiah Prisma. Dia menggambarkan sisa-sisa kebudayaan megalit di lembah-lembah purba dan pengetahuan tradisional warganya yang tinggal di ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. GJA juga menjelaskan tentang warisan arsitektur tradisional tahan gempa dari suku-suku pribumi di situ yang sedang dalam proses pemusnahan di tengah serbuan modernitas. Diketahui, Lore Lindu dilintasi sesar aktif Palu-Koro yang membentang dari Laut Sulawesi dan memotong Lembah Palu dan Lembah Koro hingga Teluk Bone di Sulawesi Selatan, sejauh 500 kilometer. GJA menjadi salah satu peneliti paling awal, kalau bukan yang pertama, yang menggambarkan konflik antar para petani dengan otoritas kawasan konservasi itu. Ia menyebut para petani dataran tinggi di sana kehilangan hak tradisional untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan non-kayu, sejak pemerintah menetapkan kawasan itu sebagai areal konservasi.[16] Sebelum generasi aktivis di Sulawesi Tengah menyoal kebijakan pembatasan akses penduduk di kawasan konservasi itu sejak awal dekade 1990-an, GJA sudah memelopori kritik belasan tahun sebelumnya. Dia juga melihat potensi kebudayaan suku-suku pribumi di sana sebagai kategori yang perlu diperhatikan, jauh sebelum gerakan masyarakat adat berkembang biak sejak pertengahan dasawara1990-an. Dalam konteks konservasi, dari pada memusuhi warga, GJA melihat revitalisasi kebudayaan penduduk di sana mungkin dapat memperkuat motivasi untuk melindungi alam. Dia lantas menutup tulisannya dengan sedikit nada kekhawatiran:

“[U]saha revitalisasi kebudayaan To Lore [i.e., To Napu, To Behoa, To Bada, To Tawaelia], mungkin dapat diharapkan ada di lingkungan pamong praja dan gereja. Namun dengan melihat monolitiknya struktur kekuasaan formal dan informal yang tumpang tindih, maka potensi itu lebih mungkin terdapat di kalangan generasi muda di luar establishment. Itu pun kalau orang-orang muda itu sendiri belum terlalu dirasuki oleh pola konsumsi kota dan alam pemikiran kapitalistis akibat proses alienasi budaya yang sudah berjalan sejak ekspedisi Voskuil, September 1905. [ekspedisi Voskuil adalah penaklukan Napu secara militer yang menandai era baru pemerintahan langsung (direct rule) Belanda di Poso dan di Sulawesi Tengah secara umum].”[17]

GJA sudah merasa cemas dengan dampak tertentu dari perkembangan historis kapitalisme terhadap suku-suku minoritas di sana.

Pada awal dekade 1990-an, GJA kembali mengunjungi Sulawesi Tengah. Kali ini, dia ambil bagian dalam gerakan anti-proyek PLTA Danau Lindu. Saat itu, pemerintah pusat sedang gesit membangun proyek-proyek infrastruktur, termasuk rencana pembangunan PLTA di Danau Lindu, sekitar 60 kilometer dari Selatan Kota Palu. Rencananya, permukaan air danau tektonik itu akan dinaikkan sekitar 6-10 meter dengan membendung di outlet danau. Akibatnya, empat desa di sekitar danau (Puroo, Langko, Tomado, dan Anca) dan lahan-lahan pertanian akan tergenang. Pemerintah akan memindahkan warga desa-desa itu ke Lalundu, sebuah lokasi transmigrasi saat itu (kini bagian dari Kecamatan Rio Pekava, Kabupaten Donggala), terletak sekitar 150 kilometer dari Danau Lindu. Warga menolak rencana pemindahan. Dalam desain konstruksi dan pembangunan jalan masuk, proyek ini juga akan membongkar ribuan hektar hutan TNLL. Karenanya, para pegiat lingkungan hidup menolak proyek ini.

Sebagai seorang yang menulis disertasi doktor di Cornell University soal bendungan di Indonesia,[18] kedatangan GJA di Palu untuk membagi pengetahuan tentang dampak-dampak proyek sejenis di tempat lain kepada para aktivis. Selain menjelaskan panjang lebar tentang risetnya soal bendungan Kedungombo, dia juga membagi sejumlah tulisan pendeknya sendiri tentang Dam dan PLTA di berbagai tempat di Indonesia.[19] GJA juga menceritakan pengalaman tentang gerakan anti-bendungan di tempat lain. Tulisan-tulisannya sangat berguna buat aktivis LSM, pecinta alam dan mahasiswa di Palu yang saat itu memiliki pengetahuan perbandingan yang sangat terbatas soal efek pembangunan bendungan raksasa. Bersama Hedar Laudjeng (alm), dia menekankan pembelaan terhadap pengetahuan dan hak-hak suku pribumi dalam proyek-proyek raksasa beralaskan tanah seperti ini. Ketika empat petani dari Lindu melakukan studi perbandingan ke Kedungmbo, selain menimba pelajaran dari para petani dan aktivis di sana, mereka juga banyak menimba pengetahuan dari GJA soal dampak pembangunan bendungan di berbagai tempat. Ringkas cerita, GJA menyumbang pengetahuan tidak sedikit terhadap gerakan anti-pembangunan PLTA Danau Lindu saat itu.

Krisis kapitalisme melanda Asia Tenggara dan Asia Timur akhir dasawarsa 1990-an. Di Indonesia, krisis mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaan formal dan melipat-gandakan jumlah orang miskin. Krisis juga mendestabilisasi politik nasional dengan efek domino kekerasan rasial di beberapa kota di Jawa. Terjadi protes mahasiswa di seantero tanah air yang menuntut Soeharto turun tahta. Si Jenderal (Jagal) Besar lantas mengundurkan diri dari kekuasaaan yang dipegang selama 32 tahun pada Mei 1998. Sejak itu, politik nasional kian tidak stabil. Di beberapa wilayah di luar Jawa, seperti Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Poso muncul kekerasan berbau agama dan suku.

GJA memperhatikan dengan serius kekerasan-kekerasan regional itu. Dia menguras energi intelektualnya dengan meneliti, menulis, dan mempresentasikan tulisan-tulisannya di berbagai forum soal kekerasan-kekerasan itu.[20] Berbeda dari banyak tulisan, baik popular maupun ilmiah, yang melihat kekerasan-kekerasan itu sebagai soal antar komunitas-komunitas berbeda agama dan suku, dia melihatnya dari sudut pandang lain. Kendati GJA sendiri tidak mendiskusikan teori yang mendasari pandangannya secara dalam, tetapi dari berbagai tulisannya kita bisa menarik kesimpulan bahwa dia menilai kekerasan sebagai kombinasi antara kelas, etnis dan agama. Seperti terlihat dari sebuah klaimnya.

“Pada umumnya, karena para jurnalis tidak dilengkapi pisau analisa sosial, maka ‘agama’ para aktor yang bertikai dianggap sebagai kategori sosial satu-satunya yang paling relevan. Padahal, konflik dan kerusuhan sosial di antara berbagai komunitas di daerah-daerah kerusuhan seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku, bahkan juga di kota-kota besar di Jawa, mengalami eskalasi, karena ketumpang tindihan di antara faktor-faktor kelas, etnisitas, dan agama dari kominitas-komunitas yang bertikai.”[21]

Dari hampir semua tulisannya soal kekerasan komunal, GJA berusaha menjelaskan siapa yang diuntungkan akibat kekerasan yang berlarut-larut. Pertanyaan ‘siapa’ lebih menunjuk ke aktor dalam pengertian elit (politisi, aparat keamanan, birokrat, dan pebisnis/kontraktor) dalam konteks teori oligarki. Merekalah yang mencoba mengeruk keuntungan baik ekonomi maupun politik. GJA menyebut ekonomi-politik sebagai pendekatannya. Dengan pendekatan ini dan mengatakan bahwa “pihak-pihak tertentu, di Poso, Palu, Jakarta, dan bahkan di luar [negeri] mungkin mendapat keuntungan dari pencetusan dan pelanggengan kerusuhan-kerusuhan berdimensi ‘konflik antar komunitas’…”.[22] Dari sudut pandang ini, GJA sejak awal berusaha mencegah dirinya untuk menghakimi kekerasan antara komunitas berlatar belakang agama sebagai soal yang tertanam di dalam komunitas-komunitas atau bahkan tertanam di dalam ajaran agama-agama.

Tidak heran, dari tulisan-tulisannya, kata-kata kunci yang menonjol tidak jauh di sekitar TNI, korupsi, dan bisnis. GJA berusaha mengaitkan hubungan antara kekerasan-kekerasan berdimensi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dengan kepentingan aparat keamanan (baik institusional maupun personal), korupsi oleh aparatur negara, dan kegiatan atau ekspansi bisnis skala besar. Tulisan-tulisannya lebih melihat soal-soal berdimensi ekonomi dan politik dari kekerasan semacam ini. GJA menulis:

“… yang terjadi di daerah konflik seperti di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara dan Maluku, maupun di daerah yang menentang kedaulatan NKRI, seperti Aceh dan Papua Barat, adalah kolusi antara modal, militer yang anti-reformasi, paramiliter, serta birokrat dan pedagang yang berkolusi dalam ‘industri pengungsi’. Dalam kasus Sulawesi Tengah, konglomerat yang diuntungkan oleh kerusuhan di Kabupaten Poso dan Morowali, adalah kelompok Arta Graha di Morowali, kelompok Medco di lepas pantai Teluk Tolo dan daratan Kabupaten Banggai, serta kelompok Bukaka yang kini sedang membangun PLTA Sulewana di Sungai Poso” [garis bawah dari naskah asli].[23]

Khusus tentang TNI, seperti biasa GJA berusaha kritikal terhadap kepentingan institusional dan personal di balik kekerasan-kekerasan regional. Ia kerap mendiskusikan hubungan antara kekerasan-kekerasan itu dengan kepentingan pemekaran komando teritoril. Pembentukan kembali Komando Daerah Militer (Kodam) XIII/Merdeka di Manado, 20-12-2016, sebenarnya telah diperkirkan GJA belasan tahun lalu. Dia sudah mengalkulasi tentang kekerasan Poso dan implikasinya terhadap kemungkinan pemekaran Kodam XIII/Merdeka – dengan wilayah meliputi provinsi-provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo – dari Kodam Wirabuana. Dari kekerasan Poso, GJA juga menilai pembentukan Batalyon Infanteri 714/Sintuvu Maroso, 24-8-2005, di Poso sebagai salah satu keuntungan institusi TNI. Di luar itu, dia menganggap aparat bersenjata mengeruk keuntungan-keuntungan personal yang bersifat ilegal di tengah kekerasan yang merajalela.[24]

Tulisan-tulisan GJA tentang kekerasan Poso cukup mendalam karena berbasis metodologi penelitian yang ketat dan kreatif. Tulisan-tulisannya menukik ke dasar masalah berkat investigasi empiris melalui pengamatan dari dekat dan wawancara-wawancara lapangan selama beberapa tahun. Ini ditunjang dengan kajian literatur dan sumber-sumber sekunder yang kaya. Jaringannya yang luas dengan tokoh-tokoh gereja di Tentena dan Palu, bekas-bekas mahasiswanya, dan aktivis-aktivis ornop dan mahasiswa di daerah ini membuat GJA boleh dibilang tidak mengalami kesulitan mengumpulkan aneka informasi. Dia membaca hampir semua surat kabar atau mingguan, baik yang terbit teratur maupun tidak, di Sulawesi Tengah tentang kekerasan Poso. Tak heran, di berbagai tulisannya dia merujuk ke media lokal, termasuk media yang ‘sekali terbit dan setelahnya wassalam’. Dia juga mendengar dan mencatat informasi tentang kekerasan dari siapapun yang ditemuinya. Dia rajin mengirim sms (short message system) kepada banyak orang untuk bertanya dan mengecek ulang setiap informasi.

Tentu saja, sebagai peneliti yang melakukan investigasi lapangan dengan kerangka teori yang sudah ada di kepala, GJA selalu bersikap kritis terhadap informasi dan sumbernya. Dia tidak serta-merta melahap setiap informasi yang dipungut. Menyadari bahwa penelitian di daerah-daerah dengan konflik bernuansa SARA berpotensi bias karena kesamaan latar belakang agama antara peneliti dan fihak yang diteliti, GJA berusaha menjaga jarak. Sebuah penjelasan berikut menggambarkan posisinya:

“Dalam penelitian di Ambon dan Poso, berbagai jurubicara komunitas yang bertikai cenderung menghalalkan “perjuangan” mereka dengan memberikan persepsi mereka masing-masing, tentang siapa yang lebih dulu menyerang dan siapa yang hanya membela diri. Lebih jauh lagi, persepsi tentang asimetri kekuasaan dan pengaruh itu diperluas ke dunia internasional, dengan menekankan bahwa kelompok “lawan” lebih banyak mendapat bantuan atau dukungan dunia internasional. Komunitas Nasrani dipersepsikan dekat dengan lobby Yahudi internasional, PBB dan dunia Barat, sedangkan komunitas Muslim dipersepsikan dekat dengan al Qaeda dan dunia Arab. Padahal, kedua persepsi itu sama-sama keliru.”[25]

Dalam investigasi, GJA tidak hanya menggali informasi penting atau formal. Dia juga sibuk mendengar, mencatat, dan menulis tentang cerita-cerita rakyat, legenda, gosip dan pemeo. Dia ingin memastikan bahwa di balik informasi-informasi ‘tak berguna’ mungkin tersedia pengetahuan penting. Atau, informasi-informasi ‘tak berguna’ bahkan merupakan cermin ketidak-puasan atau protes. Dalam kasus kekerasan Poso, GJA rajin mencatat pemeo-pemeo yang dia peroleh dari lapangan. Banyak di antara pemeo itu, berhubungan dengan topik penelitiannya: kekerasan dan korupsi. Saat itu, bagi sebagian warga Poso yang hidup di tengah kesusahan karena kekerasan, pemeo mungkin dapat menghibur. Tetapi, pemeo juga menjadi semacam ungkapan protes warga terhadap aparat korup. Salah satu yang paling popular saat itu adalah “sementara pengungsi makan supermi, pejabat makan Super Kijang.”[26] Warga protes, karena milyaran dana dari pemerintah pusat tidak sampai ke tangan pengungsi. Sementara para pengungsi harus berjuang setengah mati untuk memperoleh jatah sembako, para pejabat berlomba-lomba membeli Super Kijang, jenis/generasi mobil MPV (multiple purpose vehicle) yang banyak pemakainya di Poso saat itu.

Suatu waktu, saat kembali dari wawancara lapangan dengan warga Poso di lokasi pengungsian, GJA membagi cerita tentang pemeo dari seorang interlocutornya. Intinya, si narasumber kesal dengan praktik kongkalikong antara pejabat pemerintah daerah dan kontraktor proyek “rumah tinggal sederhana” (RTS) untuk para pengungsi. Banyak di antara RTS itu tidak patut dihuni, karena dibangun seadanya: kalau bukan atap tidak lengkap, RTS-RTS itu tidak berdinding atau setengah berdinding. Kepada GJA, sang narasumber bilang bahwa sejatinya itu bukan RTS, tetapi RTSSSSS, yakni, rumah tinggal sementara sehingga [maaf] senggama suami-isteripun susah). RTS memang salah satu sasaran korupsi paling kasat mata saat itu. Dari penelitian-penelitiannya di beberapa daerah, GJA menyimpulkan bahwa kekerasan berdimensi SARA memang sarat dengan korupsi. Dia bilang:

“Pencetusan dan pemeliharaan konflik di Indonesia juga merupakan semacam “industri” bagi aparat birokrasi sipil, sebab kerusuhan melahirkan pengungsi, dan pengungsi mengundang bantuan kemanusiaan yang sangat rentan untuk dikorupsi. Walhasil, kerusuhan demi kerusuhan telah melahirkan sejumlah milyarder di kalangan birokrat, di mana segelintir kepala daerah dan kepala Dinas Kesejahteraan Sosial berhasil beternak mobil dan rumah mewah di mana-mana, sementara para pengungsi semakin melarat.”[27]

***

Ketika GJA kembali di Sulawesi Tengah sejak awal dasawarsa 2000-an, gerakan sosial di daerah itu sedang mengembang. Aksi-aksi protes massa yang melibatkan para aktivis dan kaum tani sedang meluas sejak akhir dekade 1990-an. Di Buol, ratusan petani menduduki kembali lahan mereka yang dirampas untuk perkebunan sawit PT Hardaya Inti Plantation (HIP), milik konglomerat Siti Hartati Murdaya. Marwan Dahlan (alm), eks-aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) di Kota Palu, yang kembali ke Tolitoli untuk membangun Yayasan Dopalak Indonesia, sangat aktif mengorganisir para petani yang tergabung dalam Forum Tani Buol (FTB) dalam aksi pendudukan kembali itu. Dari Marwan, GJA memperoleh banyak informasi lapangan tentang PT HIP. GJA mengaitkan kepentingan Hendropriyono di perusahaan ini dan kekerasan di Poso.[28] Di Dongi-dongi, ribuan petani, didukung para aktivis yang tergabung dalam jaringan WALHI, menduduki ribuan hektar kawasan TNLL di sisi jalan raya yang menghubungkan Dataran Palolo (saat ini Kabupaten Sigi) dengan Lembah Napu (Kabupaten Poso). Di tengah-tengah peningkatan aksi-aksi massa tersebut, para aktivis (mahasiswa dan ornop) bersama-sama dengan petani, nelayan, buruh membentuk wadah bersama Persatuan Rakyat Miskin Sulawesi Tengah (PRM-ST). GJA sendiri dengan antusias mengikuti perkembangan ini dan menulis:

“Dialektika antara gerakan kampus dan gerakan kampung itu mendorong proses radikalisasi berbagai komponen gerakan pro-demokrasi di Sulawesi Tengah, yang di bulan September 2000 menghimpun diri dalam Forum Rakyat Miskin Sulawesi Tengah (FRM-ST) dan sejak Januari 2005 menjelma menjadi Perkumpulan Rakyat Miskin Sulawesi Tengah (PRM-ST).”[29]

Dia beberapa kali ikut terlibat dalam diskusi-diskusi formal dan aksi-aksi massa PRM-ST. GJA tercatat sekali memberikan orasi di hadapan massa aksi di depan markas Komando Resort Militer (Korem) 132/Tadulako di Palu. Seperti juga di dalam tulisan-tulisannya, dalam orasi ia mengeritik TNI yang ditudingnya mengeruk keuntungan dari kekerasan Poso.

Perjumpaan GJA dengan para aktivis di Palu bisa saja dijelaskan sebagai pertemuan antara ‘seorang yang menulis untuk menjelaskan realitas’ dan sekumpulan orang yang ‘berusaha untuk mengubah realitas agar menjadi lebih baik.’ Karya-karyanya membantu para aktivis untuk memahami kekerasan Poso dari kacamata berbeda. Tesisnya tentang hubungan antara kekerasan dan korupsi menjadi ‘basis teori’ banyak aktivis di daerah itu. Tetapi yang penting adalah GJA ikut bergabung secara aktif dengan Poso Center (PC), koalisi ornop yang fokus pada investigasi, kampanye dan mobilisasi massa dalam anti korupsi dan kekerasan. Menggunakan tesis GJA, PC mengembangkan riset dan investigasi korupsi di Poso. Berbagi tugas terutama dengan Mahfud Masuara dan Danel Lasimpo, GJA memanfaatkan informasi dan dokumen awal dari whistleblowers untuk investigasi. Dia aktif mengumpulkan data otentik tentang kepemilikan rumah dan mobil pejabat-pejabat di Poso di berbagai kota (Palu, Makassar, Jogjakarta, dan Jakarta). Dia juga bahkan menginap beberapa malam di sebuah hotel di Jakarta hanya untuk memastikan bahwa para pejabat itu sering menginap dan membooking kamar hotel itu untuk fihak lain. Sementara Mahfud dan Danel dibantu banyak aktivis di Poso dan Tentena berjibaku mengejar kesaksian warga dan mengumpulkan bukti-bukti lapangan penyelewengan proyek. Setumpuk dokumen resmi, aneka bukti transaksi (rekening koran, struk pembayaran kamar hotel, nota pembelian/pengambilan barang, kuitansi pembayaran fiktif), foto-foto (fisik proyek, rumah, mobil, dll) dan testimoni-testimoni saksi berhasil dikumpulkan.

Hasil-hasil riset dan investigasi lantas dikampanyekan secara terbuka. Di Kota Poso, Iskandar Lamuka, Direktur Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil (LPMS), dan Darwis Waru, Kordinator Pusat Rekonsiliasi Konflik Poso (PRKP), tanpa lelah menjadi ujung tombak kampanye publik. Mereka terutama secara aktif menjelaskan kepada khalayak ramai, termasuk melalui media masa arus utama dan melalui aksi-aksi protes massa. Di Palu, hal yang sama dilakukan melalui PC. Kordinatornya, Yusuf Lakaseng, dengan artikulasi sangat baik mengirim pesan yang mudah diserap publik. GJA sendiri aktif menulis berbagai tulisan bersandar riset dan investigasi dan menyebar-luaskan melalui berbagai forum.

Kampanye saja tidak cukup. Kampanye memang membantu pihak lain untuk mengerti duduk masalah. Tetapi, kampanye semata menempatkan rakyat kebanyakan dalam posisi pasif. Diperlukan kombinasi antara kampanye dan pengorganisiran agar warga menjadi aktif. Hanya, problem di Poso sangat rumit. Kekerasan berulang melestarikan “common sense” warga bahwa akar masalah adalah soal agama dan suku. Mereka melihat langsung gereja dan mesjid dibakar. Mereka merasakan. Kehadiran berbagai laskar bersenjata memperdalam proses ideologisasi ‘perang suci’. Sebaliknya, mereka sulit memahami atau mengerti konteks dan kompleksitas kekerasan yang tidak kasat mata. Kaum intelektual, yang memahami konteks itu, mungkin tidak merasakan “common sense” tadi. Intinya, ada jurang antara yang ‘merasakan’ dan yang ‘memahami’. Intelektual sejati, atau “intelektual organic” meminjam Gramsci (yang kerap dirujuk GJA), harus aktif membangun jembatan penghubung, mempertemukan ‘merasakan’ dan ‘memahami’.

Proses mempertemukan tersebut harus bertolak dari soal-soal objektif di masyarakat. Kekerasan berlarut telah memorak-morandakan ekonomi modern dan formal yang juga marginal di perkotaan. Pelayanan jasa keuangan, transportasi, dan perdagangan skala menengah dan kecil nyaris lumpuh. Kegiatan produktif yang didominasi sektor pertanian tradisional di perdesaan terpuruk. Di tengah keadaan ekonomi yang memburuk, para pemuda – pekerja sektor informal, petani-petani kecil, dan penganggur – tidak memiliki banyak pilihan. Banyak mengambil bagian dalam kekerasan dengan motif-motif berbeda: ‘perang suci’, ekonomi, atau kombinasi keduanya. Lazim di daerah konflik dengan kekerasan, dengan ekonomi formal relatif runtuh, denyut ekonomi bergantung pada proyek-proyek APBN/APBD, termasuk turunannya ‘industri keamanan’ dan ‘industri pengungsi’. Tetapi, peluang penyelewengan bukan saja menonjol tetapi juga sulit diberantas karena ketidak-stabilan pemerintahan. Penyelewengan dana proyek dan teror kekerasan merupakan dua soal berbeda, tetapi mudah menyatu di daerah konflik dengan kekerasan. Keadaan ini diperburuk dengan kenyataan bahwa di daerah-daerah tanpa stabilitas seperti ini, aparat penegak hukum dan pelaku kejahatan kalau bukan saling memanfaatkan, memang bekerja sama. Itu yang terjadi di Poso: tumpang tindih antara korupsi proyek dana kemanusiaan Poso (juga proyek-proyek APBD/APBN lain) dan kekerasan. Para pelaku korupsi adalah jejaring yang menyertakan segelintir politisi, birokrat, aparat keamanan, dan kontraktor. Mereka membiarkan kekerasan.

Poso Center mencoba untuk meruntuhkan dinding pemisah tersebut. Cara yang ditempuh saat itu adalah pengorganisiran untuk penyadaran para pemuda. Ini dilakukan untuk mengubah kesadaran mereka tentang kekerasan sebagai soal antar agama dan implikasinya terhadap kehidupan hari-hari. Mereka perlu disadarkan bahwa dari kekerasan yang berlarut di Poso ada pihak di luar mereka yang mengeruk keuntungan, terutama bersumber dari ‘industri’ pengungsi dan ‘industri’ pengerahan pasukan. Penyadaran memang sebatas untuk memajukan kesadaran tentang penyebab keterpurukan ekonomi. Tetapi, penyadaran semacam ini setidaknya mencegah mereka untuk terus-menerus dikuasai kesadaran dangkal tentang perang agama. Pekerjaan yang tidak mudah bagi Iskandar, Darwis, Adriany Badrah, Danel, Soraya Sultan, Mahfud, dll di lapangan untuk menyadarkan para kombatan dan eks-kombatan. Bahwa kekerasan yang tak berkesudahan hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan atau bahkan semakin memiskinkan mayoritas yang terlibat dalam kekerasan jalanan.

Hasil terukur yang bisa dilihat adalah pembentukan forum solidaritas masyarakat Poso (FSMP) yang mewadahi para pemuda. Di tengah-tengah berbagai teror dan intimidasi, FSMP melakukan aksi-aksi massa di Kota Poso dengan menyoroti korupsi dana kemanusiaan. Aksi juga berulang sampai di Kota Palu. Melalui aksi-aksi, para pemuda secara langsung mengenali siapa mereka dan siapa sesungguhnya lawan-lawan mereka. Mereka menjadi sadar, lawan-lawan dalam ‘perang suci’ adalah kawan, sesama korban. Sebaliknya, kawan dalam ‘perang suci’ menjadi musuh. Ketika jejaring koruptor terganggu dengan aksi-aksi massa dan memobilisasi perlawanan melalui teror, mereka menjadi semakin percaya bahwa korupsi adalah soal utama di Poso. Apalagi, pejabat Bupati Poso yang sangat berkuasa saat itu ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 dan digelandang ke Markas Brimob di Kelapa Dua, Jakarta.

Investigasi, kampanye, dan pengorganisiran pemuda untuk gerakan anti-korupsi dan kekerasan di daerah konflik bukan pekerjaan mudah. Teror dan intimidasi datang bertubi-tubi. Dua kantor ornop di Poso, yakni PRKP dan LPMS, mengalami serangan bom akhir April 2005. Kendati tak ada korban jiwa, serangan itu cukup mencemaskan para aktivis di tengah-tengah eskalasi teror (pemboman, penembakan misterius, dan pembunuhan), baik di Kabupaten Poso, maupun di kota Palu. Beberapa tahun kemudian, para pelaku mengakui bahwa pemboman itu karena kedua ornop menjadi markas gerakan anti-korupsi dana kemanusiaan Poso. GJA sendiri berulang kali menerima sms ancaman. Beberapa kali dia mengeluh dan tampak panik karena merasa ada yang selalu mengintainya. Belum lagi, hampir saban hari, di Palu, Poso Center menerima tamu dua anggota intel Kopassus yang ‘memantau’ kekerasan Poso. Mereka menanyakan tentang aktivitas-aktivitas Poso Center dan GJA. Tidak jelas, apakah mereka menggali informasi tentang Poso Center atau Poso Center hanya jembatan untuk GJA.

Kita melihat teori dipraktikkan. Teori tentang korupsi dan kekerasan dipraktikkan dalam gerakan bersama di Poso. GJA yang mengambil bagian dalam gerakan ini, menulis kesaksiannya:

” … dari sudut kebudayaan, partisipasi para pengungsi dan mantan kombatan dalam aksi-aksi massa secara bahu membahu, walaupun berbeda agama dan suku, dan bekerjasama dengan aktivis-aktivis berbasis kota dan kampus, dapat dilihat sebagai suatu inovasi budaya. Sebelumnya, masyarakat Poso sangat bersifat semi-feodal, di mana hanya para kabose (bangsawan) dapat menjadi jurubicara mereka. Baik kabose lama, maupun para ‘kabose baru’, yakni para pemuka agama – pendeta dan ulama – serta para pemimpin formal yang diangkat oleh pemerintah.”[30]

***

GJA adalah figur yang unik dalam petabumi intelektualisme dan aktivisme dalam menghadapi rezim otoriter Orde Baru dan rezim reformasi pasca-Orde Baru. Ketika banyak intelektual lebih memilih berumah di atas angin dan banyak aktivis berlagak anti-teori, GJA sepanjang kariernya mengombinasikan dua dunia yang semestinya tidak bertolak belakang itu. Dia aktif mengerahkan kemampuan fisik dan mentalnya untuk memproduksi pengetahuan. Dalam waktu yang sama, karya-karyanya menjadi senjata untuk gerakan-gerakan sosial di mana dia ikut mengambil bagian secara aktif.

Puluhan tahun, bersikap kritis terhadap penyalah-gunaan kekuasaan di berbagai jenjang, termasuk di Poso, menunjukkan nafas panjang konsistensinya. Problem Indonesia tentu saja jauh lebih kompleks dari kacamata teori oligarki, tetapi penggunaannya, terutama sejak reformasi 1998, memperlihatkan keteguhan teoritik GJA untuk mempersoalkan praktik penyimpangan kekuasaan. Konsistensi ini bukan karena pilihan subjektifnya semata, tetapi beririsan dengan kenyataan objektif di luar sana. Otoritarianisme Orde Baru memang sudah ambruk, tetapi demokrasi sejati masih jauh. Praktik-praktik pemangsaan dalam pengelolaan kekuasaan bukan melemah, tetapi semakin menggila, dengan pelaku kejahatan saja yang berbeda. GJA benar, ketika sekitar 15 tahun lalu, memilih judul sebuah tulisannya: “Suharto has gone, but the regime has not changed”. Rest in Power.***

Penulis adalah kandidat doktor di York University, Kanada, dan editor IndoPROGRESS

Catatan: Saripati tulisan ini telah dipresentasikan di panel tentang “In Memoriam George Junus Aditjondro: Works and Lives”, 21 Desember 2016, dalam International Conference tentang Navigating Global Flows of Capital, Policy and Values: Conceptualizing Trajectories Toward Alternative Modernities in Indonesia, kerja sama antara Universitas Tadulako, Celebes Institute dan Yayasan Tanah Merdeka, 19-22 Desember di Palu. Sejak Agustus 2016, saya sudah memperoleh izin dari beberapa orang yang namanya saya sebut dalam tulisan ini.

———

[1] Karl Marx. 1962[1852]. “The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte.” In Karl Marx and Frederick Engels. Selected Works (Volume 1). Moscow: Foreign Languages Publishing House, p, 247.

[2] David Lirbhold. 1999. “Man with a Mission: Find Suharto’s Loot”. Time, May 24.

[3] George Junus Aditjondro. 2005. “Lingkungan Hidup dan Politik Pembangunan di Indonesia.” Makalah untuk Seminar Lingkungan Hidup, Senat Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, 15 Juni, h, 12.

[4] Surat George Junus Adijtondro untuk Presiden Soeharto. Newcsatle, 24 Juli 1997.

[5] Lihat George Junus Aditjondro. 2006. “Mengenang Perempuan dan Anak-anak yang telah dipersembahkan di Altar Kapitalisme: Relevansi Das Kapital bagi gerakan-gerakan kemasyarakatan (social movements ) di Indonesia.” Catatan untuk Peluncuran Buku II Kapital karya Karl Marx, Senin, 18 Sept. di GSG Unika Parahyangan, Bandung.

[6] George Junus Aditjondro. 2006. “Demokrasi Radikal, Fundamentalisme Agama dan Fundamentalisme Pasar.” Makalah untuk Seminar dan Lokakarya Agama dan Negara bertema “Lampu Merah Nasionalisme: Kebangkitan Fundamentalisme dan Neo-Liberalisme” yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Darma, Selasa, 29 Agustus, h, 4.

[7] Ibid, h, 8; lihat juga George Junus Aditjondro. 2008. “Ernesto “Che” Guevara, Ernesto Laclau dan Kebangkitan Gerakan Kiri di Amerika Latin.” Sociae Polites VIII(26):1-23, h, 17.

[8] Ibid, h, 9-10.

[9] Lirbhold, “Man with a Mission: Find Suharto’s Loot”.

[10] Lihat George Junus Aditjondro. 2002. “Suharto has gone, but the regime has not changed: presidential corruption in the Orde Baru.” Dalam Richard Holloway (ed.). Stealing from the People: 16 studies on corruption in Indonesia Book 1: corruption from top to bottom. Jakarta; Aksara Foundation, pp, 1-66; George Junus Adijtondro. 2002. Membedah Kembar Siam Penguasa Politik & Ekonomi Indonesia. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan; George Junus Adijtondro. 2002. Kembari Siam Penguasa Politik dan Ekonomi di Indonesia: Investigasi korupsi sistemik bagi aktivis dan wartawan. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan; George Junus Aditjondro. 2006. Korupsi Kepresidenan, Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, tangksi, dan partai penguasa. Jogyakarta: LKIS; George Junus Adijtondro. 2010. Membongkar Gurita Cikeas di Balik Skandal Bank Century. Jogyakarta: Galangpress; George Junus Aditjondro. 2011. Cikeas Kian Menggurita. Jogjakarta: Galangpress.

[11] Adijtondro, Membedah Kembar Siam Penguasa Politik & Ekonomi Indonesia, h, xii-xiii.

[12] George Junus Aditjondro. 2009. “Are people Judged by Their Blood, or by Their Wealth? Contradiction in Toraja’s New Oligarchy.” Paper for International Conference on ‘Toraja: Toraja Culture as Symbol of Indonesian Multiculturalism and Genius Loci’ in Rantepao, Tana Toraja, 27-29 July 2009.

[13] Aditjondro, Cikeas Kian Menggurita, h, 7-9.

[14] Lihat Karl Marx. Capital Volume I. New York, London: Penguin Books.

[15] Lihat “Zaman Batu di Besoa,” Tempo, 29 April 1978; Lihat juga “ALam Masih Murni, Tapi Anoa Hampir Pergi,” Tempo, 3 April 1978.

[16] Lihat G.Y. Aditjondro. 1979. “Angin Pantai di Lembah Pegunungan: Adakah yang bakal terbang?” Prisma, Februari, h, 3-17.

[17] Ibid, h, 17. Ekspedisi Voskuil adalah sebuah ekspedisi militer yang dilakukan September 1905. Pasukan tentara Belanda pimpinan H.J.Voskuil dikirim ke wilayah itu menyusul penolakan dua kepala suku yang diundang menghadiri pertemuan yang dilakukan oleh W.G. Engelenberg, Asisten Residen Sulawesi Tengah. Akibatnya, 60 To Napu meninggal dalam pertempuran. Lihat Alber Schrauwers. 2000. Colonial ‘Reformation’ in the Highlands of Central Sulawesi, Indonesia, 1892-1995. Toronto: University of Torontor Press, p, 47.

[18] Lihat George Aditjondro. 1993. The Media as Development “Textbook”: A case study on information distortion in the debate about the social impact of an Indonesian dam. A Ph.D Dissertation at Cornell University.

[19] Di antaranya George Junus Aditjondro. 1980. “Setelah Larona Dibendung”. Bina Desa, April, 77-79; George Junus Aditjondro. 1983. “Mengkaji Dampak PLTA Sentani,” Tanah Air, November, pp, 11-13; George Junus Aditjondro. 1990. “Para Pendekar Kedungombo, Di Mana Kau Berada,” Gita Kampus, Februari; George Junus Aditjondro. 1990. “Hikayat Pembangunan Bendungan,” Suara Merdeka, 10-11 Oktober; George Junus Aditjondro. 1990. Citra Bendungan Lewat Puisi: Dari Taufiq Ismail Sampai Sejumlah Penyair Kalsel,” Banjar Masin Pos, 8 November.

[20] Beberapa di antara tulisan-tulisannya adalah George Junus Aditjondro. 2001. “Guns, Pamphlets and Handie-Talkies: How the military exploited local ethno-religious tension in Maluku to preserve their political and economic privileges.” In Ingrid Wessel & Georgia Wimhöfer (eds). Violence in Indonesia. Hamburg: Abera Verlag Markus Voss, h, 100-28; George Junus Aditjondro. 2002. “Pemekaran KODAM di Sulawesi.” Makalah penelitian yang tidak diterbitkan untuk National Democratic Institute, Jakarta.

[21] George Junus Aditjondro. 2004. “Dampak Pemberitaan Media atas Konflik Regional di Indonesia: Telaah atas liputan media terhadap konflik di Aceh, Ambon dan Poso,” Makalah tidak dipublikasi, h,2.

[22] George Junus Aditjondro. 2003. “Renungan Buat Papa Nanda, Anak Domba Paskah dari Tentena.” Prolog dalam Rinaldy Damanik. Tragedi Kemanusiaan Poso: Menanggapi surya pagi melelaui kegelapan malam. Jakarta: PBHI, Yakoma PGI, CD Betesda, h, xxi.

[23] George Junus Aditjondro. 2005. “Meniliti di antara Desingan Peluru, Asap, Air Mata dan Reruntuhan: Penelitian Sosial di Daerah Konflik dan Pasca-Bencana.” Makalah untuk Workshop Renstra Komunikasi bertema “Voice of the Voiceless”: Strategi Komunikasi di Wilayah Konflik/Bencana, yang diselenggarakan oleh YAKKUM Emergency Unit (YEU) di Yogyakarta, 9 s/d 14 Agustus, h, 7.

[24] Aditjondro, “Pemekaran KODAM di Sulawesi”; George Junus Aditjondro. 2004. “Kerusuhan Poso dan Morowali, Akar Permasalahan dan Jalan Keluarnya.” Dalam Stanley (Peny.) Keamanan, Demokrasi, dan Pemilu 2004. Jakarta: Propatria, h, 134-46.

[25] George Junus Aditjondro. 2005. “Meneliti di antara Desingan Peluru, Asap, Air Mata dan Reruntuhan.” Makalah untuk Workshop Renstra Komunikasi bertema “Voice of the Voiceless”: Strategi Komunikasi di Wilayah Konflik/Bencana, yang diselenggarakan oleh YAKKUM Emergency Unit (YEU) di Yogyakarta, 9 s/d 14 Agustus 2005, h, 5.

[26] Aditjondro, “Kerusuhan Poso dan Morowali, Akar Permasalahan dan Jalan Keluarnya,” h, 147.

[27] George Junus Aditjondro. 2004. “Tiga Belas Tesis tentang Kerusuhan dan Konflik Sosial Pasca-Soeharto di Indonesia.” Dalam Dicky Mailoa, dkk (peny.) Gereja-gereja Menggumuli Konflik dan Kekerasan dalam Era Transisi Menuju Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Crisis Center PGI, h, 46-58.

[28] Lihat Aditjondro, “Kerusuhan Poso dan Morowali, Akar Permasalahan dan Jalan Keluarnya,” h, 144-5.

[29] George Junus Aditjondro. 2005. “Dari Konflik Vertikal ke Konflik Horizontal, Dari Aksi Restoratif ke Aksi Transformatif: Keragaman konflik agrarian dan aksi petani di Indonesia.” Makalah untuk Konferensi Petani yang diselenggarakan oleh Yayasan Tanah Merdeka di Palu, 21 September, h, 10.

[30] George Junus Aditjondro. 2005. “Kontribusi Psikologi Radikal Frantz Fanon dalam Pendampingan Korban Konflik Sosial di Poso.” Makalah untuk Kuliah Tamu di Universitas Surabaya (UBAYA), 21-22 Juni, h, 9.