Ilustrasi: Ilustruth

KAWAN-KAWAN sebangsa, setanah air, dan seideologi.

Sebelum memulai risalah ini, bolehlah saya mengutip inspirator utama gerakan kita, Karl Marx, mengenai tema ini, yaitu geopolitik dan politik internasional.

Perluasan besar-besaran dan tak terhalang dari kekuatan barbar itu [Imperialisme Tsar Rusia], yang kepalanya berada di St. Petersburg, dan tangannya ada di setiap kabinet Eropa, telah mengajarkan kelas pekerja akan tugasnya untuk menguasai misteri politik internasional; untuk mengawasi tindakan diplomatik dari pemerintah mereka masing-masing; untuk melawan mereka, jika perlu, dengan segala cara yang mereka miliki; ketika tidak mampu mencegah, untuk bergabung dalam kecaman serentak, dan untuk mengedepankan hukum sederhana atau moral dan keadilan, yang seharusnya mengatur hubungan individu pribadi, sebagai aturan utama dari hubungan antar bangsa. Perjuangan untuk kebijakan luar negeri seperti itu merupakan bagian dari perjuangan umum untuk emansipasi kelas pekerja. Proletar dari semua negeri, bersatulah!1Dlm. MECW 20, h. 13.

Agar supaya penjarahan menjadi mungkin, harus ada sesuatu untuk dijarah, yaitu hasil produksi. Dan modus penjarahan (mode of pillage) itu sendiri pada gilirannya ditentukan oleh modus produksi. Bangsa para broker saham, misalnya, tidak akan bisa dijarah dengan cara yang sama yang dipakai untuk menjarah bangsa penggembala sapi.2Dlm. “Introduction (Notebook M) (1857),” Grundrisse (Penguin, 1973), h.98.

Tiga hal yang saya mau saya soroti dengan bertolak dari nukilan di atas: pertama, imperialisme sebagai sumber misteri politik internasional; kedua, hubungan intim antara sistem persenjataan (sebagai alat manuver geopolitik) sebagai modus penjarahan dan dinamika di lini modus produksi; ketiga, politik internasional sebagai bagian perjuangan kelas pekerja. Tujuan utama risalah ini tentu di poin ketiga, namun untuk bisa sampai di sana, kita membutuhkan pemahaman dan informasi terkini mengenai poin pertama dan kedua. Namun demikian, sebelum bisa tenang membahas imperialisme, politik internasional, dan geopolitik kelas pekerja, ada satu masalah sekaligus penghalang utama yang harus dibereskan.

Masalah itu tak lain tak bukan adalah yang tertulis di judul tulisan ini: apakah geopolitik selalu militeris dan nasionalis? Pertanyaan ini merujuk pada anggapan paling mudarat, paling simplistis, paling buta sejarah, paling acuh sains, paling kontraproduktif, paling kontrarevolusioner bahkan, belum lagi machois nan borjuis, mengenai geopolitik dan politik internasional secara umum: yaitu wataknya yang selalu militeristik dan nasionalistik. Sebagai yang belajar secara formal ilmu hubungan internasional, setiap kali mendengar atau terlibat dalam perbincangan—termasuk dengan yang seideologi, bahkan—yang menyebut kata ‘geopolitik’ dan ‘politik internasional’, perbincangan selalu langsung bergeser ke nuansa perang militer, konflik bersenjata, dan diplomasi antar negara. Refleksi kritis akan anggapan ini, menurut saya, adalah langkah wajib dan utama untuk bisa mendapatkan relevansi watak dan asal-usul kelas (pekerja!) dari keduanya.

Untuk memantik refleksi ini, mari kita simak beberapa data “geopolitis” kontemporer. Sembari saya meracau, silakan pegang pertanyaan ini di benak Anda: “Apa geopolitisnya dari data dan informasi ini?”

Eskalasi Geopolitik 2023-2024

Para pengamat dan pengepul data konflik bersenjata sepakat bahwa setahun terakhir ini, tengah 2023 sampai tengah 2024, adalah tahun terpanas untuk konflik di tataran internasional. Dua monumen penting: Perang Rusia-Ukraina, perang pertama sejak Perang Dunia Kedua yang melibatkan kekuatan besar dunia secara langsung ke dalam teater perang; perang Israel-Hamas dan genosida di Gaza, perang asimetris internasional sekaligus dengan korban terbesar pertama sejak genosida di Rwanda 1994.

Menurut pantauan ACLED (The Armed Conflict Location & Event Data Project), setidaknya rata-rata 1 dari 6 orang di dunia sedang terpapar keselamatannya oleh kekerasan bersenjata, baik secara langsung maupun terjebak di medan pertempuran. Data Global Peace Index (GPI) 2024, sekitar 110 juta orang sedang luntang-lantung karena perang (sebagai pengungsi, manusia perahu, nomad menjauhi perang, dst.). Sementara berdasar pantauan Armed Conflict Survey 2023 (rilis Desember) dari International Institute of Strategic Studies (IISS), saat ini sedang berlangsung setidaknya 183 konflik berskala kawasan di dunia.

Selain perang di Ukraina dan Gaza, sebenarnya banyak konflik dengan skala yang tak kalah mematikannya yang tidak sampai, setidaknya, ke ruang diskusi, doa, solidaritas dan simpati warga Indonesia, termasuk kelas pekerja. Perang di Provinsi Tigray (berbatasan langsung dengan Eritrea di Utara) di Ethiopia misalnya, yang sejak 2020 sampai hari ini sudah memakan 600 ribu korban jiwa (bandingkan korban genosida Gaza di angka antara 36 ribu–40 ribu korban jiwa, dan korban Ukraina di 83 ribu, data GPI).3Perang di Tigray ini juga menjadi kasus terbaru tentang ‘perkosaan sistematis sebagai senjata perang’ (rape as a weapon of war). Perkosaan terjadi sampa skala harian, mulai anak umur 8 tahun bahkan, dan tidak jarang dilakukan di depan keluarganya.

Perang saudara di Ethiopia ini amat berpotensi menjadi perang regional di Afrika, dan bahkan mendunia. Sejak Eritrea memerdekakan diri, Ethiopia menjadi kehilangan akses ke Laut Merah (landlocked).4Akses ke laut berarti akses ke perdagangan, yang berarti punya makna ekonomi bagi ruang/teritori maritim. Untuk ini, Etiopia menjalin kerja sama dengan Somaliland di sebelah Timur, yang memiliki akses ke laut. Masalahnya, Somaliland ini tidak diakui kedaulatannya oleh negara-negara Afrika yang lebih pro Somalia. Manuver Ethiopia ini bisa memantik perang dengan Somalia, dan akhirnya menyeret seantero Afrika dan dunia (para Eropa eks penjajah, yang masih berkepentingan tentunya). Di Afrika pun, kudeta-kudeta yang terjadi banyak ditengarai sebagai ditunggangi oleh Rusia. Seperti di Burkina Faso, Niger, Gabon, Sierra Leone, dan Mali. Perang Dingin tampaknya bukan lagi sejarah di Afrika, ia adalah kenyataan kontemporer.

Di Timur Tengah, dunia (termasuk AS) sedang keringat dingin untuk menurunkan ketegangan Israel vs Hezbollah dan Iran. Di studi strategi, khususnya studi aliansi, ini disebut chain ganging atau kondisi saat aliansi penting berperang, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikut mendukung di belakangnya, sekalipun kita tahu perang itu tidaklah perlu. Bagi imperialisme AS, membuka garda ‘perang panas’ (baku tempur yang manifes di lapangan) satu saja sudah berat. AS sudah tombok banyak di Ukraina; kini ia harus tombok lagi di Israel kalau pecah perang dengan Hezbollah.

Ini akan menyedot banyak sumber daya ekonomi, yang harusnya bisa dipakai untuk melawan, dari perspektif AS, kebangkitan ekonomi Tiongkok. Sekadar gambaran, gara-gara perang di Ukraina dan Gaza, kerugian dunia secara perhitungan PDB adalah sebesar US$19,1 triliun, atau per orang di dunia harus urunan US$2300 (Rp34,5 juta). Penyia-nyiaan produktivitas kerja untuk perang ini lompat sebanyak 20% dari tahun lalu menurut data GPI. Itu secara ekonomi. Secara politik, pecahnya perang Israel dan Hezbollah akan menyeret Iran yang adalah adidaya regional di Timur Tengah. Dalam studi strategi, ‘perang’ (war, dan bukan skirmish) didefinisikan sebagai 1) konflik terbuka di antara para hegemon, dan 2) konflik yang berpotensi mengganti (melenyapkan) salah satu adidaya. Di atas kertas para ilmuwan strategi, mungkin tampak datar-datar saja; di dunia nyata, ‘perang’ seperti ini kalau tidak salah kita beri julukan “Perang Dunia” beserta seluruh horornya.

Sekadar info saja, saat ini sebagian besar penduduk utara Israel dan selatan Lebanon sudah mengungsi. Artinya, kedua belah pihak sudah siap perang.

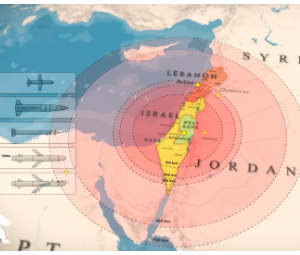

Bukan analisis geopolitik namanya kalau tidak ada peta. Maka simak peta berikut, yang saya pinjam dari Caspian Report, untuk mengilustrasikan dalam bentuk sederhana apa yang disebut para ahli strategi sebagai perimbangan serangan dan pertahanan (ODB, Offense-Defense Balance).

Gambar 1. Atas: Tiga rudal utama Hezbollah dan daya jangkaunya; Bawah: lima rudal utama Israel dan daya jangkaunya.

Sekalipun tidak “sesempurna” Israel yang bisa menjangkau seluruh wilayah Lebanon, rudal Hezbollah bisa menjangkau setidaknya Bandara Ben Gurion di Tel Aviv dan kartu Joker Israel yang adalah pangkalan nuklir (rahasia) Dimona di selatan Tepi Barat. Memangnya berapa banyak rudal Hezbollah? Media arus utama (umumnya Barat) memperkirakan paling banter 200 ribu. Sumber Caspian Report dari Iran membocorkan: lebih dari 1 juta!

Gertakan Israel tidak salah, bahwa kalau pecah perang, IDF (TNI-nya Israel) akan “mengirimkan Lebanon kembali ke Zaman Batu.” Tapi jangan lupa, dengan infrastruktur kritis Israel dan juga modal geopolitik utamanya (nuklir) vis-a-vis Iran musnah dihujani rudal, Israel bukan apa-apa kalau harus diadu dengan Iran.5Dalam teori skala serangan-bertahan (offense-defense scaling), postur bertahan Israel akan membuatnya menang dalam jangka panjang. Namun postur menyerang Hezbollah (sejuta rudal, jika benar) akan memorak-porandakan pertahanan rudal Israel (yang konon tidak lebih dari 10 surface-to-air missiles, SAM, saja, yang itu pun tidak mampu mengintersepsi semua rudal Hamas. Dibandingkan Hezbollah, Hamas masih jauh di bawah dalam ukuran kekuatan militer). Israel baru menang setelah Hezbollah kehabisan amunisi menyerang, yang sendirinya sudah lebih dahulu meluluhlantakkan Israel Utara dan Pusat (termasuk Tel Aviv). Untuk teorinya, lih. Garfinkel & Dafoe (2019) “How does the offense-defense balance scale?,” Journal of Strategic Studies, 42:6.

Ini, mau tidak mau, membuat AS turun tangan. Kuis logika sederhana: akankah Tiongkok dan Rusia tinggal diam kalau Iran, anggota BRICS, terlibat perang dengan AS? Kutukan chain ganging akan menghantui para peserta “geopolitik” selamanya. Omong-omong, jangan lupa juga: siapa pun yang menang, kita—kelas pekerja sedunia—akan tetap kalah.

Satu fakta yang bagi pembelajar HI, geopolitik, dan strategi sudah mafhum, namun pasti bikin emosi telinga-telinga moralis-humanis adalah: bahwa perang itu lumrah, dan bahwa ia berbahaya saat ia menjadi tidak rasional. Para penjunjung tinggi HAM akan berkata, “apa-apaan, mana ada perang rasional?!” Lagi-lagi, jika benar mau memahami “misteri politik internasional”, perlu jelas dulu, rasional di sini adalah rasional sejauh status quo sistem internasional terjaga. Awam akan mengenal kondisi ini dengan ‘damai’. Damai ini, bagi para adidaya, adalah fungsi/efek dari sistem internasional yang stabil, yang indikatornya adalah: tidak ada perubahan sebaran konstelasi adidaya berikut sistem ekonomi dunia yang menopang sirkulasi modal, buruh, komoditas, dan sumber daya. Jadi, rasional itu damai; damai itu stabil; dan bagi kita, kelas pekerja, stabil ini selalu berarti eksploitasi nilai lebih pekerja secara berkelanjutan tentunya.

Kembali ke Israel vs Hezbollah, konflik ini tidak rasional sama sekali. Lihat saja betapa susah payahnya Biden merayu-sampai-menekan Israel untuk deeskalasi. Lihat lagi ongkos ekonomi dan penyia-nyiaan surplus nilai kerja di atas. Dalam cakrawala kapitalisme, perang itu berguna sejauh ia menghabisi perlawanan manusia sebagai kelas pekerja dan/atau anti-kapitalis. Kalau ia dihabisi sebagai manusia saja (sebagai pemilik suku, bangsa, ras, dan agama saja), adalah sebuah kebodohan yang merugikan: pasalnya, bagi neoliberalisme, jiwa-jiwa ini diperlukan!—buat kapitalis: sebagai pekerja baik produktif dan reproduktif, dan juga sebagai konsumen; buat negara: sebagai rakyat yang menopang ekonomi melalui keterlibatannya sebagai entitas pasar tenaga kerja (buruh) dan entitas pasar komoditas (konsumen). Inilah yang mereka maksudkan “tidak rasional”.

Lantas apakah perang “tidak rasional” ini bisa dicegah AS? Itu yang saya pribadi juga khawatirkan. Khususnya menjelang pemilu AS September 2024 nanti. Satu hal yang bisa kita percayakan dari para kapitalis adalah bahwa mereka akan sangat rasional untuk menjaga kepentingannya, tidak terkecuali dalam bentuk imperialnya. AS di bawah Biden bisa dibilang cukup rasional (dari cakrawala fungsi imperial dalam kapitalisme tentunya). Namun di bawah Trump? Ini yang mengkhawatirkan. Dalam teori Marx,6Yang saya maksud adalah eksposisi Marx mengenai totalitas produksi dan sirkulasi di Capital, vol. 3, dan tidak hanya sirkuit produksi sebagaimana yang banyak dirujuk orang (lewat pembacaan hanya dari Capital, vol 1). Lihat juga catatan kaki no 8. bentuk terkomplit dari kapitalisme adalah dunia yang terpartisi (negara mana memproduksi apa) dan terintegrasi di dalam kesatuan sirkuit pasar dunia (world market) dengan satu mata-uang dunia (world money). Apa yang disebut imperialisme oleh Lenin, kemudian, adalah negara yang bertanggung jawab menjaga dan mengamankan (dengan cara apa pun) ini semua: partisi dan integrasi dunia ke dalam sirkuit pembagian kerja internasional (untuk mentransfer nilai kerja masing-masing), pasar dunia dan uang dunia.

Donald Trump menolak ini semua. Benar Biden sudah menunjukkan gestur ke arah sini,7Simak wacananya soal ‘decoupling’ (melepas ketergantungan) dan ‘derisking’ (mengurangi risiko) dengan memutus dan mengalihkan hubungan ekonomi, bisnis, pasokan, dst., dari negara-negara yang menolak tata-aturan internasional (rules-based order) ke negara-negara “teman” (friend-shoring, near-shoring, dst.), yang sebenarnya hanya istilah keren untuk kembali ke proteksionisme. Itulah kenapa banyak pengamat menyebut ini sebagai ‘deglobalisasi’, ‘pasca-neoliberalisme’, atau ‘kapitalisme negara baru’. namun Trump lah yang paling tegas. Trump tidak tertarik menjaga infrastruktur ekonomi (kapitalis) dunia. Ia lebih penting menjaga perasaan subjektifnya dan kebencian sayap kanannya akan identitas “yang asing” (imigran, Tiongkok, dst.), suatu hal yang sangat tidak kapitalis. Jika Nazi adalah kutub ekstrem sosialisme nasionalis, maka Trump adalah kutub ekstrim dari kapitalisme nasionalis.8Diskusi soal ini bisa panjang, tapi di kepala saya, tema ini banyak merujuk pada diskusi Alberto Toscano di bukunya Late Fascism: Race, Capitalism, and the Politics of Crisis (Verso, 2023).

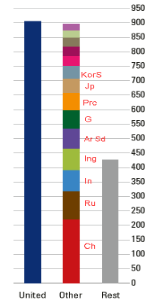

Grafik SEQ; Grafik perbandingan anggaran pertahanan AS dan semua negara (sumber: Military Balance 2024)

Perang tidak rasional akan menjadi berbahaya dan mematikan level dewa saat ia bersumbu pada kekuatan adidaya. Untuk kasus warga planet bumi di 2024: AS. Negeri Paman Sam ini, kekuatan militernya tidak tertandingi sejagat raya. Bahkan, 15 negara dengan peringkat di bawahnya saja, apabila dipadukan kekuatannya, masih tidak mampu menandingi. Tiongkok? Jangan harap; digabungkan dengan Rusia saja masih belum sampai sepertiganya. Kekuatan “mentah” ini yang sebenarnya perlu dijaga seantero jagat dari AS. Ibarat Zeno dalam anime Dragon Ball Super, AS di bawah Trump adalah entitas terkuat sejagat namun dengan mentalitas kanak-kanak. Di Dragon Ball, Son Goku dan Vegeta, dua makhluk terkuat di jagat raya, bahkan harus memanjakan Zeno. Demikian juga di dunia kita, semua harus menyenangkan dan menjaga suasana hati Trump, jangan sampai ia mengamuk dan menghancurkan dunia. Tapi masalahnya, lantas kapan akan ada revolusi proletariat jika kita harus terus menjaga mood dan suasana hati imperialis?

Data dan info di atas masih belum memasukkan titik-titik panas di Asia. Menurut pantauan Asia-Pacific Regional Security Assessment 2024 dari IISS, AS sudah melakukan sebanyak 1.113 latihan bersenjata gabungan, sementara Tiongkok hanya 130 saja dalam kurun 20 tahun terakhir. Sejauh berkaitan dengan Tiongkok, insiden bersenjata (tidak harus pecah konflik, bisa saja adu gertak) sejak setahun terakhir, 2022-2023, naik sebanyak 15 insiden atau 100% dibanding kurun 20 tahun sebelumnya 2001-2021. Presiden Taiwan baru, Lai Ching-te, memperkeruh suasana dengan pidato nasionalisnya yang anti-Tiongkok, yang tentunya memprovokasi Sang Naga dan bikin Paman Sam tambah pusing. Malaysia dan Thailand baru-baru ini menyatakan komitmen bergabung BRICS. Arab Saudi yang sepakat mulai beralih perdagangan minyak dengan Yuan. Persitegangan terbuka (walau senjata belum menyalak, masih diangkat-angkat saja) antara Tiongkok dan Filipina. Semua ini menunjukkan bahwa kawasan Asia dan Asia Tenggara tidak juga luput dalam audisi teater perang hegemonik AS-Tiongkok.

Geopolitik Kelas Pekerja?

Kembali ke pertanyaan yang saya titipkan sebelumnya: apa geopolitiknya data dan info-info di atas? Berani taruhan mayoritas akan mengamini dugaan saya: geopolitis karena menyangkut perang militer, konflik bersenjata, dan hubungan antar negara. Tapi apa salahnya?

Tidak ada yang salah dengan pandangan nasionalis dan militeris ini. Tidak ada yang salah jika Anda masih mengedepankan identitas nasional tentunya. Pertanyaan ini sebenarnya adalah ujian soal sejauh mana internasionalisme perjuangan kelas itu tidak berhenti hanya di lagu saja. Tapi, baiklah, kita kesampingkan isu etis-personal ini.

Di tataran analitis, pandangan nasionalis-militeris ini sama sekali menghilangkan posisi kelas pekerja dan meratakan semuanya sebagai “orang Israel”, “rakyat Gaza”, “orang Cina”, “orang Amerika”, dst. Di hadapan kibaran bendera nasional, kontradiksi kelas dalam kapitalisme dipendam dalam-dalam, dan kesamaan identitas kebangsaan dijunjung tinggi-tinggi. Kemudian saat fokus kita ada pada artileri perang, maka posisi produksi (dalam artian modus produksi kapitalisme) menjadi terabaikan. Tidak ada produksi, maka tidak akan ada posisi kelas. Di dalam hubungan negara, hanya ada ‘pemerintah dan warga’, ‘sipil dan militer’. Padahal, ‘borjuis dan proletar’ adalah spesies modus produksi. Artinya tidak ada kelas pekerja dalam wacana geopolitik nasionalis dan militeris! Itulah mengapa agenda epistemik kelas pekerja dalam geopolitik adalah: mengembalikan sentralitas internasionalisme, kelas dan produksi di dalam analisis dan pembacaan situasi.

Imperialisme sebagai Misteri Politik Internasional

Tentu kerja berat untuk menuntaskan agenda tersebut di risalah ini. Namun tiga hal yang saya sampaikan di depan, agaknya masih mungkin dibahas di tempat yang pendek ini. Pertama, imperialisme sebagai misteri politik internasional. Kontra pandangan buruk mengenai AS, sebenarnya ia menjalankan peran imperialnya dengan lumayan baik. Dari cerita saya di atas, jika pakai standar HAM liberal, sudah pasti peran AS akan sangat berstandar ganda. Namun kalau kita mau menginsyafkan sedikit impuls liberal humanis kita, dan mulai belajar menggunakan analisis marxis, peran AS itu konsisten. Ingat yang saya bilang di atas: satu hal yang bisa kita percayakan pada para kapitalis dan imperialis yaitu ia akan sungguh-sungguh dan rasional untuk menjaga keamanan sirkuit kapital. AS memasok Ukraina karena itu menjadi sarana memerangi oknum yang anti aturan internasional liberal, yang artinya adalah anti sirkuit kapital ala imperialisme Amerika (yaitu sirkuit dolar dan aturan ekonomi dari tritunggal IMF-World Bank-WTO yang dijaga oleh ‘hukum internasional’ dan PBB). AS menahan-nahan Israel, karena kalau pecah perang Israel vs Hezbollah-Iran, maka sudah pasti sirkuit kapital dunia ikut hancur. Imperialisme AS tepat dalam krisis karena ia semakin berkurang kemampuannya mendisiplinkan negara-negara yang problematik dan berisiko bagi sirkuit kapital.

Di sini kita bisa lihat jelas bahwa politik internasional, termasuk semua tata hukum, aturan dan organisasi internasional, berikut pernak-pernik retorika perdamaian lainnya, tidak lain adalah artefak imperialis untuk menjaga supaya dunia berjalan pada sirkuit kapital yang menopang imperialisme AS, yaitu hegemoni dolar dan integrasi pasar dunia.

Jika Anda percaya Xi Jinping dan corong-corong intelektual-nasionalisnya, mungkin benar Tiongkok bangkit secara bersahabat. Tapi di politik internasional, tidak ada itu yang namanya kebangkitan damai (peaceful rise). Anda semakin kuat berarti saya semakin terpapar bahaya, karenanya saya harus makin kuat dan sebisa mungkin merintangi bahkan menjegal kebangkitan Anda. Prinsip ini dikenal semua pembelajar dan pelaku politik internasional sebagai ‘dilema keamanan’ (security dilemma). AS paham itu. Tiongkok pun paham itu. (Banyak pemikir strategi dan keamanan Tiongkok yang mengidolakan pemikir-pemikir strategi dari AS, seperti Andrew Marshal, yang disebut-sebut Yoda dari Pentagon). Tiongkok sudah tahu bahwa berapa kali pun ia bilang kebangkitannya damai, tetap saja itu tidak akan mengubah suudzon AS. Artinya, Tiongkok pun sudah paham bahwa satu-satunya cara meredakan ketegangan adalah dengan secara resmi menggantikan pucuk imperial itu sendiri: mengalahkan AS. John Mearsheimer, salah satu pemikir top AS mengenai geopolitik, yang menariknya juga sering diundang ke Beijing, menyebut ini sebagai “the tragedy of great power politics”: sekali negara menjadi negara kuat, ia akan terkutuk, mau tidak mau, untuk terus melaju menjadi yang terkuat. Menjadi kuat adalah jalan satu arah; mundur berarti musnah.

Apakah Tiongkok imperialis? Sebelum dijawab, kita harus jelas dulu: imperialisme itu persoalan manajemen sirkuit kapitalisme dengan penundukan seantero jagat ke imperatif akumulasi modal, dan tidak ada hubungannya dengan pelanggaran HAM, brutalisme aparat, dst. Walaupun sejarahnya tidak terpisahkan, tapi sebenarnya ini dua hal berbeda. Sialnya, kapitalisme selalu butuh manajer, pelindung, kendaraan, dst., yang mana tidak lepas dari kutukan-kutukan identitas kemanusiaan: nasionalisme, rasisme, seksisme, spesiesisme, fanatisme, irasionalisme, dst. (Lihat catatan kaki No. 8). Jika jelas demikian, maka dengan asumsi ini bisa kita katakan bahwa Tiongkok beraspirasi imperial, suka atau tidak suka.

Pandangan ini sebenarnya tidak membantah temuan-temuan menarik mengenai suudzon terhadap perlakuan non-manusiawi terhadap pekerja-pekerja di Afrika, Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Demikian pula dengan ‘jebakan hutang’, seperti di Sri Lanka dan beberapa negara Afrika. Banyak riset yang menunjukkan ini semua adalah mitos: cerita-cerita itu sebenarnya benar-benar bersumber dari keteledoran pengusaha Tiongkok yang baru pertama kali menjadi kapitalis internasional,9Sebenarnya kapitalisme yang paripurna (dalam gambaran “utopis” Marx di Capital vol. 3) itu “enak”. Benar bahwa ia didirikan secara berdarah-darah lewat kolonialisme dan akumulasi primitif. Namun setelah itu, jika tanpa intervensi negara berdaulat, sirkuit M-M’ akan berjalan baik-baik saja dan dua hal tadi hanya akan jadi masa lalu yang dimusiumkan. Pasalnya, hak asasi manusia akan terjaga. Krisis akan terjadi, benar, namun kapitalisme akan mampu mengatasi itu secara internal. Jika Anda jadi buruh, kerja yang baik maka akan ada promosi ke piramida ekstraktor surplus nilai di atas karena sistem bekerja dengan baik. Tidak ada rasisme, seksisme, umur-isme. Mereka yang di kelas bawah akan dijaga dengan baik: karena, kalau dibiarkan sakit, sedih, dan mati, tidak akan ada penghasil surplus nilai, kan? Kerja remeh diotomasi AI semua, sehingga seluruh kelas pekerja bisa masuk ke sektor yang lebih maju. Asalkan ikut dan setia pada sistem, tidak usah berpolitik bahkan, kita akan bahagia sekalipun kita tidak memiliki segala-galanya. Visi kapitalis murni ini mungkin paling dekat ada di World Economic Forum dengan klaimnya “You will own nothing and be happy.” Inilah mengapa menjadi sosialis tidaklah cukup mengadvokasi “sistem yang bersih dan profesional”, “sains ilmiah,” “kesejahteraan pekerja”, “kesetaraan hak umat manusia”, dst. Menjadi sosialis, bahkan komunis, lebih dari sekedar ini semua. Kegagalan membaca Marx tidak dengan kritis akan rawan membuat gerakan politik kita semata-mata berlandaskan kata hati nurani dan moral “heroisme melawan ketidak-adilan”, dan ujungnya menjadi pendukung radikal visi WEF ini. Lihat blog WEF ini, https://medium.com/world-economic-forum/welcome-to-2030-i-own-nothing-have-no-privacy-and-life-has-never-been-better-ee2eed62f710. (Tulisan ini kontroversial sehingga diturunkan dari website resmi WEF, untuk kemudian dinaikkan lagi namun di situs blog yang sedikit lebih informal) atau dari keteledoran penguasa lokal. Riset lain menunjukkan banyak keterbukaan tangan dari perusahaan Tiongkok, khususnya yang BUMN, terhadap hak-hak pekerja saat itu dikomunikasikan dengan baik –artinya di sini ada rintangan bahasa.10Nian Peng, Ming Yu Cheng, peny., The Reality and Myth of BRI’s Debt Trap: Evidences from Asia and Africa (Springer, 2024); Pradumna Bickram Rana & Jason Ji Xianbai, “BRI’s ‘Debt Trap Diplomacy’: Reality or Myth?,” RSIS, 2020. Namun tetap saja, poin tekan saya mengenai imperialisme Tiongkok adalah ia harus, mau tidak mau, mengambil alih sirkuit kapital global yang kini dikuasai AS. Pengambilalihan itu—semua teori yang pernah saya pelajari soal transisi tata dunia mengatakan—mensyaratkan perang global tentunya, namun tidak harus mensyaratkan dehumanisasi pekerja.

Di sini, mungkin, posisi kita bisa berpencar jalur: mereka yang melihat masih ada harapan bahwa Tiongkok benar-benar bersetia pada jalur sosialis, harus benar-benar mengupayakan jalur komunikasi langsung kepada PKC, misalnya. Atau mulai mewarnai diskusi di level elite pengambil keputusan di BUMN mereka, khususnya yang beroperasi di tanah air. Tapi mereka yang belum teryakinkan dengan sosialisme Tiongkok, persis dengan alasan bahwa “memanusiakan pekerja” belum tentu sosialis, maka bisa terus fokus pada seruannya anti-imperialisme. Sampai saat ini, saya masih pada posisi yang kedua ini. Yang saya pegang, sosialisme adalah upaya sadar, sistematis, dan programatik untuk pertama-tama dan terutama memperkuat posisi produktif pekerja akan sarana produksi. Pengambilalihan kuasa politik negara harus dalam rangka memindahkan kuasa kapital akan sarana produktif ke tangan kelas pekerja. Saya belum melihat data-data ke arah sini; data-data yang mampu diberikan semua pendukung ‘sosialisme Tiongkok’, bagi saya, tidak terbedakan dari data-data pendulang skor nasionalisme Tiongkok, ketimbang internasionalisme, apalagi sosialisme.

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Geopolitik dan Modus Produksi

Tanpa menunjukkan pendasaran analisis pada modus produksi (yang mana di dalamnya memaktubkan penjabaran relasi produksi, kekuatan produksi, analisis nilai, komoditas dst.), maka tidak akan ada secercah harapan bagi kelas pekerja. Kelas pekerja berkuasa—setidaknya potensial dan secara teoritik—hanya di ranah produksi. Hilangkan dimensi produksi dari analisis, maka analisis itu mematikan kelas pekerja sekalipun ia mendaku kiri, sosialis, pro-pekerja, mengutip Marx, dst. Tabiat intelektual biasanya akan dengan gampangnya kemudian, karena sulit mencari basis produksi persis karena secara kasat mata tidak ada perlawanan efektif dari pekerja yang terorganisir, menyerahkan agensi revolusioner sebagai penggerak sejarah kepada kelas penguasa, negara, militer, oligarki, konglomerat, dst. Saat mereka bilang “analisis kelas”, yang selalu dimaksud kelas adalah selalu kelas penguasa dan kelas borjuis, tidak pernah kelas pekerja.

Tapi seperti apa analisis geopolitik yang meletakkan sentralitas produksi, ketimbang adu rudal antara penguasa negara atau intrik bisnis senjata antar kapitalis perang? Ada banyak cara, namun dengan info terbatas di atas, setidaknya satu yang terpenting adalah mengenai definisi dari geopolitik itu sendiri: geo adalah ruang, politik adalah pertarungan merebut/menggunakan kuasa. Dengan definisi ini maka dengan sendirinya kita bisa lihat bahwa pertarungan kuasa atas ruang tidak harus selalu militeristik, dan tidak hanya bisa dilakukan oleh negara, bukan? Benar, inilah lintasan yang dilalui tradisi-tradisi geopolitik alternatif seperti Geopolitik Kritis dan Geopolitik Feminis, yang sering kali tak lebih dari corong liberal humanis belaka. Tapi jika kita kembali ke Marx, pertanyaan keruangan yang terpenting adalah soal bagaimana ruang diperebutkan bukan demi ruang itu sendiri, melainkan demi produktivitas yang dijanjikan oleh ruang itu sendiri: yaitu nilai produktif dari teritorialitas.11Lihat tradisi Geopolitik Marxis seperti Alejandro Colas, Gonzalo Pozo-Martin, dkk.

Dengan analisis nilai guna dari ruang, misalnya, kita bisa lihat betapa ruang bernama ‘Gaza’ punya nilai-guna berbeda: bagi warga Palestina, ruang hidup; bagi Israel, ruang aman; bagi imperialisme AS, ruang sirkulasi kapital untuk menghidupi aliansinya, Israel; bagi Iran & Hezbollah, ruang solidaritas; dst. Beda posisi kelas, maka akan beda pula nilai sebuah ruang. Namun demikian, sekalipun berbeda-beda, tetap kita bisa percayakan satu pada imperialis: ruang adalah selalu ruang sirkulasi untuk menyedot nilai kerja dan mengalihkannya seturut kebutuhan sang imperialis. Kita bisa lihat kegunaan ruang-ruang teritorial ini berdasarkan partisi imperial berdasarkan kegunaannya, yang ditentukan dari corak produksi masing-masing yang mampu dihasilkannya, berdasarkan keunggulannya masing-masing. Namun demikian, di situasi krisis imperialisme AS hari ini, kegunaan imperial utama dari ruang adalah bahwa ia terintegrasi dalam sirkuit dolar dan pasar dunia ala AS.

Keluar dari dunia perang-perangan global ini, pertanyaan geopolitik dalam versi ini menjadi relevan buat kelas pekerja. Jika geopolitik selalu dikaitkan dengan perang, senjata, nuklir, dan diplomasi, maka kelas pekerja menjadi variabel yang tidak relevan sama sekali. Namun apabila geopolitik diartikan secara produktif, ceritanya jadi berbeda. Geopolitik dalam artian kelas pekerja, yaitu dalam artian produksi, bisa berarti:

- Upaya perebutan kuasa atas ruang produktif;

- Kuasa untuk membuat ruang menjadi produktif;

- Merebut kuasa penentu produktivitas sebuah ruang;

- Daya dan kuasa untuk menciptakan ruang-ruang produktif baru.

Tapi apa itu ruang, apakah harus selalu teritorial ala teritori kedaulatan negara? Tentu tidak. Ruang itu selalu bersifat abstrak, walaupun ia dibatasi substrat material. Ruang waktu misalnya, bagaimana membuat waktu menjadi produktif bagi konsolidasi kekuatan produktif kelas? Ruang interaksi sosial; bagaimana membuat hubungan sosial menjadi produktif demi kekuatan daya produktif kelas? Masih banyak ruang lainnya yang juga menjadi perhatian ahli-ahli geopolitik jika kita mau siuman dari bius nasionalisme dan militerisme. Kita sudah kenal, misalnya, ruang politik, ruang elektoral, ruang serikat, ruang kerja, dst. Namun yang masih sedikit dijajaki perjuangan kelas atasnya: ruang harapan, ruang cinta kasih, ruang reproduksi, ruang kesehatan, ruang layar ponsel, dst. Dengan menghidupkan mindset kelas pekerja hidup (living labour), kita bisa bertanya: manuver keruangan apa yang dapat membuat ruang-ruang ini semua menjadi produktif, mengorganisirnya, mengonsolidasikannya sebagai kekuatan produktif kelas pekerja, yang nantinya dapati memandirikan kita dari ketergantungan kontra-produktif pada pasar tenaga kerja dan pasar komoditas? Produktivitas dari ruang adalah selalu tujuan dan target utama manuver dan perjuangan geopolitik kelas pekerja.

Sedikit catatan untuk poin ini: lantas bagaimana dengan perjuangan reproduksi sosial? Dengan kerangka geopolitik kelas pekerja ini, jawabannya sama: ia harus mampu dijadikan basis penciptaan ruang produktif dari, bagi, dan untuk kelas pekerja. Ini bukan berarti mengomersialisasikan perhatian, perawatan, dst., melainkan menginsyafi kenyataan bahwa kerja-kerja reproduktif kita semua hari ini, sudah selalu diintegrasikan ke dalam sirkuit produktif kapitalisme, dan membuatnya menjadi kerja tak berbayar. Kapitalisme sudah sadar terlebih dahulu bahwa kerja reproduktif adalah basis dari seluruh kerja produktif. Namun demikian, perspektif geopolitik kelas pekerja ini justru ingin mengarahkan sebaliknya. Persis berangkat dari kesadaran bahwa ternyata kerja reproduktif itu adalah basis produktif, maka geopolitik kelas pekerja berupaya mengalihkan transfer nilai produktif dari kerja reproduktif ke sirkuit yang produktif bagi kelas pekerja, dan bukan bagi kapitalisme. Inilah pentingnya pemahaman integral akan kedua sayap produksi dan reproduksi di dalam kapitalisme, ketimbang mengedepankan salah satu dan menafikan lainnya. Keduanya vital bagi kapitalisme, maka keduanya perlu direbut dan dijadikan ruang pertempuran kelas.

Politik Internasional Kelas Pekerja

Dengan melihat geopolitik dan politik internasional yang tidak lagi dalam dikte nasionalisme dan militerisme, harapannya, seruan Marx di depan untuk melihat politik internasional sebagai bagian dari perjuangan politik kelas pekerja menjadi lebih masuk akal.

Secara geopolitik, semoga saya sukses memberikan pemahaman baru, setidaknya secara abstrak-teoritik mengenai bagaimana produktivitas ruang adalah sentral dalam upaya, manuver, dan strategi perebutan ruang. Lalu bagaimana dengan politik internasional? Geopolitik adalah bagian dari politik internasional, tapi tidak lantas 100% identik. Di studi HI, kata ‘internasional’ itu bermakna banyak: KKKI, singkatnya: bisa konflik, bisa kerja sama, bisa kompetisi, dan juga integrasi. Tapi jangan lupa, itu semua selalu dalam kerangka nasional, kerangka negara-sentris: oleh aparatus negara dan/atau atas nama negara. Lantas bagaimana dengan perspektif kelas pekerja? Sayangnya studi HI masih sangat miskin perspektif ini, dan saya pun belum banyak kesempatan memikirkan pertanyaan ini.

Namun demikian, satu refleksi yang menurut saya penting adalah bahwa politik internasional bagi kelas pekerja bisa berarti dua hal yang terikat dalam kerangka praksis. Pertama, ia bersifat analitis situasi—seperti yang kita lakukan saat ini sekarang. Namun bukan sekadar paparan berita terkini belaka, melainkan juga analisis mengenai modus produksi apa yang menghidupi sebuah negara, sebuah imperalis, atau sekelompok aliansi negara, dst. Analisis kekhususan modus produksi ini tidak cukup hanya sekadar tunjuk hidung oligarki; ia harus mampu melihat sampai ke sirkulasi empat komponen produksi—buruh, bahan baku, modal (uang dan teknologi), dan komoditas. Analisis kontemporer biasanya juga menambahkan analisis infrastruktur sirkulasi—modus produksi apa yang menghasilkan infrastruktur bagi sirkulasi tersebut (mulai dari lahan, pabrik, sistem tata-kelola, perangkat keras, piranti digital, server, satelit, dst.).

Kedua, analisis modus produksi ini kemudian dilihat jejaringnya secara internasional: perusahaan apa saja, di mana, siapa rekanannya, dst. Kemudian imperatif internasionalisme diaktifkan di sini: yaitu membangun jejaring koordinatif perjuangan kelas pekerja di sekujur sirkuit lintasan sirkulasi komponen produksi tersebut. Di sini, koordinasi internasional dan pengorganisasian internasional menjadi tidak terelakkan. Analisis Rantai Nilai Global (Global Value Chain), misalnya, harus mulai direbut dari intelektual-intelektual “progresif” yang hobi merayakan “penghisapan berantai nilai kerja buruh”, dan mendisiplinkan mereka, menugaskan mereka untuk menganalisis persis hal yang sama namun demi menunjukkan titik strategis untuk memulai pengorganisasian kelas berbasis rantai nilai global. Politik internasional kelas pekerja adalah politik yang mengorganisasikan, mengonsolidasikan dan mengoordinasikan perlawanan di basis modus produksi yang sirkuitnya terbentang melintasi batas-batas teritorial kedaulatan negara, imajiner bangsa, etnis keturunan, dan belenggu identitas-identitas kultural lainnya.

***

Akhir kata, memensiunkan kerangka nasionalis dan militeris dari geopolitik dan politik internasional yang sudah bercokol di kepala kita memang hal sulit. Perlu mulai dilatih, sama seperti melatih untuk keluar dari kerangka tribalisme, rasisme, seksisme, spesies-isme, able-isme, dst., yang bisa jadi sudah tertanam sejak kecil. Perjuangan kelas pekerja juga sejatinya adalah perjuangan menuju pencerahan untuk menyiangi pikiran-pikiran lama yang hanya terus mereproduksi penindasan dan perpecahan kelas pekerja.

Tidak hanya itu, pemikiran negara-sentris akan selalu menggembosi kepercayaan diri pekerja untuk berani melangkah secara sepihak, mandiri, sebagai pionir, ketimbang selalu menitipkan nasib ke pemerintah, menuntut nurani penguasa, dan merengek welas asih dan kesadaran moral dari penindas. Saya selalu memegang peringatan Marx: “adalah pekerja itu sendiri, dengan keberanian, keteguhan hati dan pengorbanan dirinya, yang paling bertanggung jawab untuk merebut kemenangan. [..] Emansipasi kelas pekerja hanya bisa dilakukan oleh kelas pekerja itu sendiri.”12Marx, “The International Workingmen’s Association 1864: General Rules,” October 1864, MECW 20. Saya harap kawan sekalian juga. Salam.

Artikel ini sebelumnya disampaikan di konsolidasi nasional Komite Politik Nasional Partai Buruh (Kompolnas PB) di Jakarta, 6-7 Juli 2024.

Hizkia Yosias Polimpung adalah Juru Bicara sekaligus Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh; juga Editor Jurnal IndoProgress.

Catatan kaki[+]

| ↑1 | Dlm. MECW 20, h. 13. |

|---|---|

| ↑2 | Dlm. “Introduction (Notebook M) (1857),” Grundrisse (Penguin, 1973), h.98. |

| ↑3 | Perang di Tigray ini juga menjadi kasus terbaru tentang ‘perkosaan sistematis sebagai senjata perang’ (rape as a weapon of war). Perkosaan terjadi sampa skala harian, mulai anak umur 8 tahun bahkan, dan tidak jarang dilakukan di depan keluarganya. |

| ↑4 | Akses ke laut berarti akses ke perdagangan, yang berarti punya makna ekonomi bagi ruang/teritori maritim. |

| ↑5 | Dalam teori skala serangan-bertahan (offense-defense scaling), postur bertahan Israel akan membuatnya menang dalam jangka panjang. Namun postur menyerang Hezbollah (sejuta rudal, jika benar) akan memorak-porandakan pertahanan rudal Israel (yang konon tidak lebih dari 10 surface-to-air missiles, SAM, saja, yang itu pun tidak mampu mengintersepsi semua rudal Hamas. Dibandingkan Hezbollah, Hamas masih jauh di bawah dalam ukuran kekuatan militer). Israel baru menang setelah Hezbollah kehabisan amunisi menyerang, yang sendirinya sudah lebih dahulu meluluhlantakkan Israel Utara dan Pusat (termasuk Tel Aviv). Untuk teorinya, lih. Garfinkel & Dafoe (2019) “How does the offense-defense balance scale?,” Journal of Strategic Studies, 42:6. |

| ↑6 | Yang saya maksud adalah eksposisi Marx mengenai totalitas produksi dan sirkulasi di Capital, vol. 3, dan tidak hanya sirkuit produksi sebagaimana yang banyak dirujuk orang (lewat pembacaan hanya dari Capital, vol 1). Lihat juga catatan kaki no 8. |

| ↑7 | Simak wacananya soal ‘decoupling’ (melepas ketergantungan) dan ‘derisking’ (mengurangi risiko) dengan memutus dan mengalihkan hubungan ekonomi, bisnis, pasokan, dst., dari negara-negara yang menolak tata-aturan internasional (rules-based order) ke negara-negara “teman” (friend-shoring, near-shoring, dst.), yang sebenarnya hanya istilah keren untuk kembali ke proteksionisme. Itulah kenapa banyak pengamat menyebut ini sebagai ‘deglobalisasi’, ‘pasca-neoliberalisme’, atau ‘kapitalisme negara baru’. |

| ↑8 | Diskusi soal ini bisa panjang, tapi di kepala saya, tema ini banyak merujuk pada diskusi Alberto Toscano di bukunya Late Fascism: Race, Capitalism, and the Politics of Crisis (Verso, 2023). |

| ↑9 | Sebenarnya kapitalisme yang paripurna (dalam gambaran “utopis” Marx di Capital vol. 3) itu “enak”. Benar bahwa ia didirikan secara berdarah-darah lewat kolonialisme dan akumulasi primitif. Namun setelah itu, jika tanpa intervensi negara berdaulat, sirkuit M-M’ akan berjalan baik-baik saja dan dua hal tadi hanya akan jadi masa lalu yang dimusiumkan. Pasalnya, hak asasi manusia akan terjaga. Krisis akan terjadi, benar, namun kapitalisme akan mampu mengatasi itu secara internal. Jika Anda jadi buruh, kerja yang baik maka akan ada promosi ke piramida ekstraktor surplus nilai di atas karena sistem bekerja dengan baik. Tidak ada rasisme, seksisme, umur-isme. Mereka yang di kelas bawah akan dijaga dengan baik: karena, kalau dibiarkan sakit, sedih, dan mati, tidak akan ada penghasil surplus nilai, kan? Kerja remeh diotomasi AI semua, sehingga seluruh kelas pekerja bisa masuk ke sektor yang lebih maju. Asalkan ikut dan setia pada sistem, tidak usah berpolitik bahkan, kita akan bahagia sekalipun kita tidak memiliki segala-galanya. Visi kapitalis murni ini mungkin paling dekat ada di World Economic Forum dengan klaimnya “You will own nothing and be happy.” Inilah mengapa menjadi sosialis tidaklah cukup mengadvokasi “sistem yang bersih dan profesional”, “sains ilmiah,” “kesejahteraan pekerja”, “kesetaraan hak umat manusia”, dst. Menjadi sosialis, bahkan komunis, lebih dari sekedar ini semua. Kegagalan membaca Marx tidak dengan kritis akan rawan membuat gerakan politik kita semata-mata berlandaskan kata hati nurani dan moral “heroisme melawan ketidak-adilan”, dan ujungnya menjadi pendukung radikal visi WEF ini. Lihat blog WEF ini, https://medium.com/world-economic-forum/welcome-to-2030-i-own-nothing-have-no-privacy-and-life-has-never-been-better-ee2eed62f710. (Tulisan ini kontroversial sehingga diturunkan dari website resmi WEF, untuk kemudian dinaikkan lagi namun di situs blog yang sedikit lebih informal) |

| ↑10 | Nian Peng, Ming Yu Cheng, peny., The Reality and Myth of BRI’s Debt Trap: Evidences from Asia and Africa (Springer, 2024); Pradumna Bickram Rana & Jason Ji Xianbai, “BRI’s ‘Debt Trap Diplomacy’: Reality or Myth?,” RSIS, 2020. |

| ↑11 | Lihat tradisi Geopolitik Marxis seperti Alejandro Colas, Gonzalo Pozo-Martin, dkk. |

| ↑12 | Marx, “The International Workingmen’s Association 1864: General Rules,” October 1864, MECW 20. |