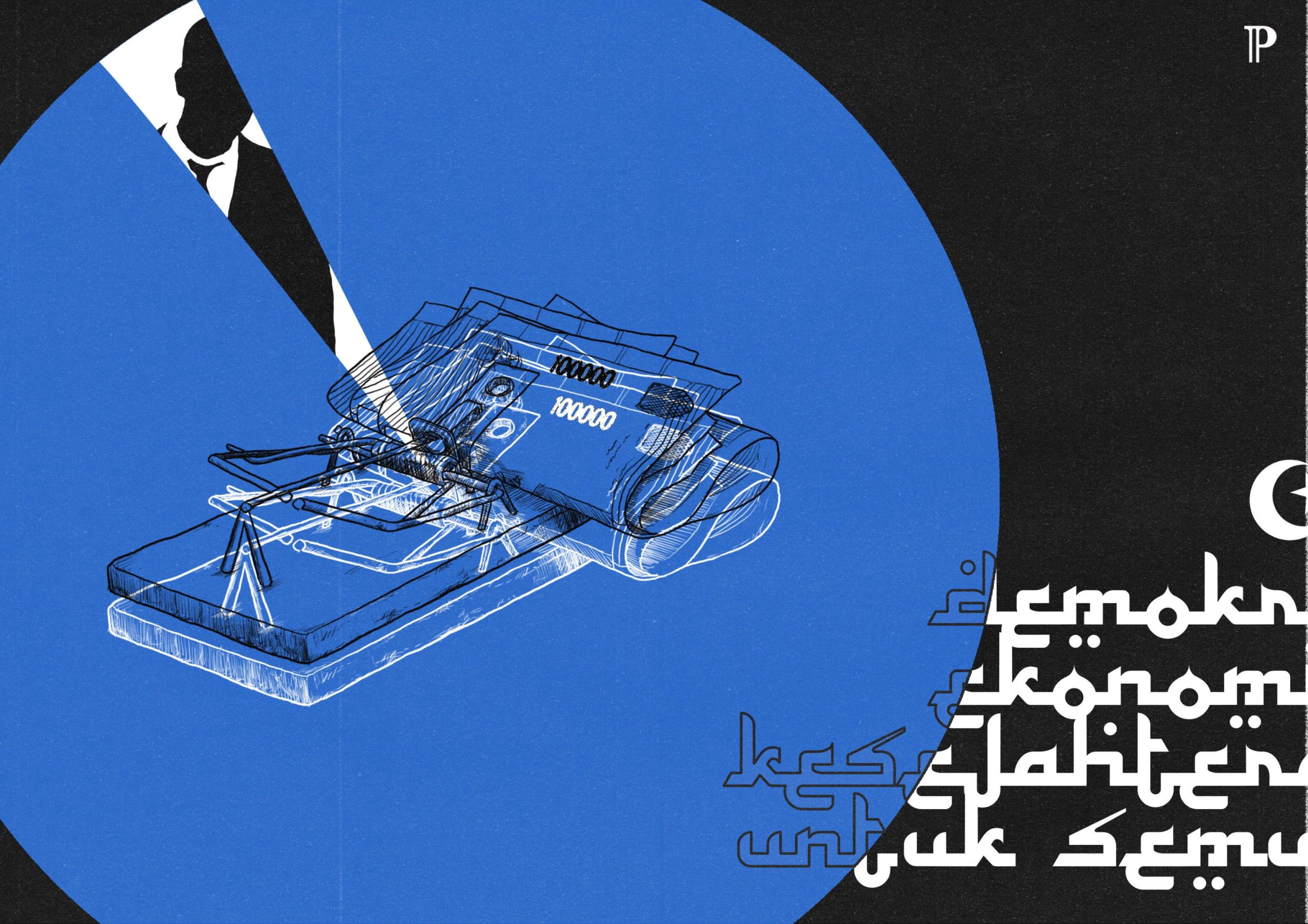

Ilustrasi: Illustruth

Pengantar

FILANTROPI tak seharusnya jadi penopang utama penyediaan layanan publik. Itu semestinya sekadar pelengkap dari apa yang harus diberikan oleh negara. Negaralah yang mesti menjamin penghidupan warga tanpa memandang kelas sosial, gender, asal wilayah, etnis, dan kategori sosial lainnya.

Karena hanya pelengkap, tidak perlu pula ada berbagai insentif yang diberikan untuk mereka yang melakukannya. Masalahnya, orang-orang yang melakukan “kebaikan” ini menjadikannya sebagai instrumen investasi dan berharap mendapatkan ganjaran baik dari orang maupun Tuhan. Studi yang dilakukan oleh Mittermaier (2013) dalam konteks Mesir menunjukkan itu. Dia menemukan bahwa pemberi sedekah memberikan sedikit bagiannya kepada lembaga amal dengan motif ingin mendapatkan yang lebih banyak.

Cara pandang tersebut sebenarnya tak dapat dilepaskan dari promosi sikap “kedermawanan” dari filantropis itu sendiri. Pemberian tidak lagi dijadikan sebagai rahasia individu yang menyangkut hati nurani, tetapi dilihat sebagai tanda kesalehan di mata publik. Ayat-ayat Tuhan tentang imbalan dalam jumlah lebih banyak menjadi senjata penting untuk menarik kedermawanan. Akibatnya, hubungan antara hamba dengan Tuhan menjadi transaksional (Mittermaier, 2013). Para pemberi bantuan menghitung-hitung dan menimbang “amal kebaikan” seakan-akan sedang bertransaksi dengan Tuhan dan sesama individu.

Selain “akan mendapat balasan lebih besar”, ajaran tentang “penghitungan amal” di akhirat juga jadi strategi penting untuk menarik kedermawanan.

Filantropi sebenarnya tak hanya sekadar sumbangan material kepada orang miskin. Dalam banyak kasus juga memberikan pelatihan atau pendampingan, dengan bayangan bahwa si miskin akan mampu menjadi pelaku pasar yang “produktif dan efektif” (Rawashdeh et al., 2017). Menurut Rawashdeh, Azid, Qureshi (2017), filantropi berupaya mengubah masyarakat miskin menjadi pihak yang berdaya karena Islam tak menginginkan orang miskin menjadi pasif.

Boleh saja ada yang menganggap pemberdayaan ini adalah proyek yang bagus. Namun, dari sudut pandang ekonomi-politik, itu merupakan bentuk dari neoliberalisme. Seperti menurut Atia (2011), pemberlakuan berbagai prinsip seperti “investasi keuangan”, “kewirausahaan”, dan “manajemen ketat” menjadi beberapa ciri pelaksanaan neoliberalisme dalam filantropi keagamaan. Individu berusaha didorong menjadi subjek kewirausahaan. Dengan kata lain, mereka diminta untuk mampu menopang diri sendiri (Atia, 2011). Studi di konteks Mesir ini menunjukkan bahwa filantropi, alih-alih mendorong perbincangan soal kesetaraan sosial, justru lebih fokus pada perlunya mekanisme self help.

Sementara kajian Tuğal (2017) di Turki dan Mesir mengonfirmasi bahwa tumbuhnya filantropi Islam memang terkait erat dengan pelemahan penyediaan layanan publik oleh negara. Turki sudah menempuh jalur neoliberal sejak 1980-an. Mesir mengalami privatisasi dan deregulasi luas sejak 1970-an sampai 1990-an. Turki dan Mesir kemudian mengandalkan perluasan filantropi sebagai salah satu solusi untuk mengurangi dampak pengurangan anggaran dalam pelayanan publik.

Dalam konteks Indonesia, salah satu bentuk filantropi yang paling terlihat adalah zakat. Zakat berbeda dengan sedekah (Retsikas, 2014). Sedekah secara sederhana adalah pemberian sukarela, sedangkan zakat merupakan pembayaran wajib untuk disalurkan kepada kalangan tertentu. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim menyebut zakat sebagai “jantung filantropi Islam.” Oleh karena itu artikel ini pertama-tama akan membahas soal zakat itu sendiri, juga pajak dan instrumen lain. Setelah itu akan dijabarkan dampak menjadikan filantropi sebagai penopang utama layanan sosial.

Pajak dan Zakat Bersama Instrumen Lain Berjalan Beriringan

Perkembangan filantropi di Indonesia tak lepas dari tumbuhnya kelas menengah Islam pasca-depolitisasi selama Orde Baru. Di era itu muncul rekonseptualisasi zakat. Zakat ditafsirkan ulang dari aspek ritual menjadi instrumen untuk mencapai keadilan sosial.

Sejak tahun 1980-an mulai ada kesadaran dari kelas menengah muslim untuk memaknai ulang zakat, terutama sebagai respons dari struktur ekonomi-politik Orde Baru yang semakin terbuka terhadap investasi namun membawa kontradiksi pada bertambah parahnya ketimpangan. Berbagai ide-ide baru muncul demi menempatkan Islam secara lebih kontekstual, termasuk dalam hal ini zakat untuk mendukung kesejahteraan sosial (Retsikas, 2014).

Di era itu muncullah zakat atas gaji atau zakat profesi. Menurut Latief (2014), zakat profesi diperkenalkan kembali pada 1986 oleh Amien Rais. Amien mengusulkan zakat profesi dimanfaatkan untuk “pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.” Zakat profesi menurut Amien adalah “kewajiban yang harus dibayarkan” kalangan profesional. Itu dapat diterapkan pada komisaris perusahaan, banker, analis, pialang, dokter spesialis, eksportir, importir, kontraktor, akuntan, artis, dan notaris yang dilihat berpendapatan tinggi atau jauh di atas rata-rata.

Menurutnya, zakat biasa yang besarannya 2,5% tak mencukupi untuk menyelesaikan kesulitan ekonomi rakyat. Karena juga tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur’an maupun hadis, Amien mendorong tarif zakatnya sebesar 10-20%. Baginya tidak adil jika petani-petani di desa harus membayar 10%, sedangkan kalangan eksekutif berpendapatan lebih hanya mengeluarkan 2,5% (Latief, 2014). Namun, bagi Latief (2014), Amien gagal menjelaskan kaitan tarif zakat sebesar 10-20% dengan tarif pajak konvensional. Hal ini terus memunculkan perdebatan sampai akhir tahun 1990-an.

Lembaga yang ada tidak hanya mengelola zakat, namun juga menerima sumbangan. Mereka, dari mulai Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), organisasi kemanusiaan, serta amil zakat, memperluas kegiatan dengan juga menyediakan pendidikan, kesehatan, sampai penanganan bencana. Menurut Fauzia (2017), fenomena tersebut mendobrak praktik penyaluran zakat menuju pemanfaatan yang lebih luas. Itu pula mengapa zakat ada dalam koridor filantropi. Kata kunci dari pelaksanaan filantropi adalah menyediakan layanan sosial di luar negara dan mengacu pada hubungan horizontal sesama individu.

Zakat dapat dimanfaatkan seluas mungkin karena, seperti kata Lessy (2009), memang dapat disalurkan ke non-muslim dan untuk pembangunan fasilitas umum. Menurutnya zakat dapat dipakai untuk fasilitas umum jika pemerintah sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab menyediakannya tak mampu. Dengan kata lain, sekadar pelengkap, bukan pengganti. Pemahaman ini menjadi penting agar kita tak terjebak pada logika neoliberal. Cara pandang neoliberal berbahaya karena rentan mewajarkan situasi rakyat menanggung penghidupan sendiri dan negara menghilangkan tanggung jawabnya menyediakan jaminan sosial bagi seluruh warga.

Terdapat setidaknya tiga jenis hubungan antara zakat dan instrumen penopang pelayanan publik oleh negara (pajak), menurut Adachi (2018). Pertama, pemerintah tidak ikut campur dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. Ini pola paling umum. Kedua, zakat dilakukan secara sukarela tapi pemerintah memfasilitasi pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran, serta pertanggungjawabannya. Ketiga, zakat diperlakukan wajib layaknya pajak. Di Indonesia, praktik yang ada adalah nomor dua.

Meski sukarela, namun mereka yang membayar zakat dapat dikurangi pajaknya. Namun sebagian kalangan menganggap itu belum cukup. Peneliti seperti Rosdiana, Murwendah, Inayati (2019) menginginkan filantropi mendapatkan insentif pajak “yang lebih” dan berbagai kemudahan lain. Mereka menginginkan insentif yakni pajak pertambahan nilai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama—tanpa memperhatikan fungsi penting dari pajak dalam menopang pelayanan publik oleh pemerintah.

Peneliti lain seperti Rusmiati dan Hidayat (2019) bahkan ingin mengintegrasikan pajak dan zakat dengan dalih “mengurangi beban ganda umat Islam.” Mereka turut mewajarkan regulasi pemerintah yang menjadikan zakat sebagai penentu pengurangan porsi penghasilan kena pajak. Menurut mereka, ketentuan tersebut akan memicu wajib pajak lebih jujur dalam menyampaikan kewajibannya (tidak ada bukti atas klaim ini). Purbasari, Fauzan, dan Azizah (2018) juga menganggap pajak dan zakat secara bersamaan “membebani umat” dengan dalih “orang miskin juga dipajaki.”

Lalu, bagaimana semestinya? Pandangan dari cendekiawan Islam seperti Hilman Latief dapat membantu kita mendudukkan relasi antara pajak dan zakat (juga instrumen lain) dengan lebih tepat. Dia menjangkarkan argumen pada konsep citizenship dan ummah. Konsep ummah menjadikan seorang muslim saling memiliki ikatan tanpa memandang identitas negara-bangsa, batasan geografis, maupun budaya. Konsekuensinya adalah hak dan kewajiban yang melekat pada mereka berbeda dibandingkan dengan kedudukan sebagai citizen/warga (Latief, 2015).

World Zakat Forum yang telah disinggung sebelumnya membuat makna dan praktik ummah menjadi lebih lentur. Apabila muslim di negeri lain sedang menghadapi kesulitan, maka muslim lainnya dapat membantu. Namun Latief berupaya memperluas makna ummah sebagai persaudaraan sesama manusia yang digaungkan dengan semangat keagamaan. Posisi tersebut pada akhirnya membawa individu pada ikatan ukhuwwah wathaniyyah (ikatan dalam negara-bangsa) dan ukhuwwah basyariyyah (persaudaraan kemanusiaan).

Atas dasar itu, seorang warga memiliki kewajiban untuk menopang jaminan sosial, perlindungan dan pelayanan publik oleh negara, sekaligus mendapatkan hak atas perannya (Latief, 2015). Berupaya memberikan berbagai insentif pajak pada tindakan filantropis justru terkesan mempertentangkan ikatan individu sebagai warga dan ummah. Di sisi lain, tindakan seperti itu membuat lemah pelayanan publik, yang nantinya akan berdampak pula pada penghidupan dari anggota ummah. Kita tidak boleh mempertahankan sistem kesejahteraan residual seperti itu, karena mengurangi peran layanan publik oleh negara justru mencederai kemanusiaan.

Sistem kesejahteraan residual dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Tentu sangat miris mengingat Konstitusi menghendaki jaminan penghidupan dan pelayanan secara universal oleh negara (Mas’udi & Hanif, 2011). Sistem kesejahteraan residual bertahan di Indonesia terutama karena jaminan penghidupan hanya sebatas retorika politik dan bergantung pada patronase, juga adanya praktik korupsi politik.

UU 11/2009 tidak berupaya mengintegrasikan berbagai jenis layanan sosial di bawah skema kesejahteraan tunggal. Regulasi tersebut hanya mengatur berbagai urusan yang terkait dengan kinerja Kementerian Sosial bersama pemangku kepentingan lain (Mas’udi & Hanif, 2011). “Pelayanan sosial” hanya dimaknai secara sempit dalam empat bentuk yakni rehabilitasi sosial (proses pengembangan individu untuk mampu menjalankan fungsi sosialnya); jaminan sosial (skema yang berupaya mendorong individu memenuhi kebutuhan dasarnya); pemberdayaan (upaya untuk memastikan individu mampu menyelesaikan masalah sosialnya); dan perlindungan sosial (upaya melindungi dan memitigasi dari kerentanan). Dengan demikian, regulasi tersebut hanya berupaya menargetkan kelompok sasaran tertentu, bukan pemenuhan bagi warga secara umum (Mas’udi & Hanif, 2011).

Sistem kesejahteraan residual tak berupaya menjawab akar masalah penghidupan: orang miskin disebabkan oleh minimnya akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang tak sama dalam mendapatkan sumber penghidupan. Undang-undang tersebut juga tak berupaya membangun sinkronisasi pelayanan dalam aspek regulasi lain seperti soal rezim perburuhan, otonomi daerah, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Skema kesejahteraan dalam regulasi tersebut cenderung berada dalam kacamata liberal, sebab tak berupaya mendorong negara memenuhi hak-hak warga (Mas’udi & Hanif, 2011). Padahal, model kesejahteraan liberal dalam kondisi “normal” hanya dapat berlaku jika seluruh warga negara dapat memiliki akses memadai dalam pasar tenaga kerja. Hal tersebut tak hanya sebatas pada soal hak untuk mendapatkan pekerjaan, melainkan juga hak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan diri dan peluang diterima di pasar tenaga kerja (Mas’udi & Hanif, 2011). Peran negara tampaknya lebih ditonjolkan dalam hal birokratisasi layanan sosial berupa pendaftaran dan pengawasan organisasi sosial dan standardisasi buruh layanan sosial (Mas’udi & Hanif, 2011).

Oleh sebab itu, sistem kesejahteraan residual ini menjadi penting untuk dirombak, bukan justru dilanggengkan dengan cara memberikan insentif pajak bagi filantropi. Integrasi sistem kesejahteraan dapat dilakukan dengan memfokuskan pengelolaan zakat dan instrumen lain oleh komunitas keagamaan, sedangkan pajak biarlah digunakan oleh negara untuk memperkuat dan memperluas layanannya.

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Filantropi dan Pelemahan Fungsi Negara dalam Layanan Publik

Menurut Latief (2016b), sampai pertengahan 1990-an setidaknya pengumpulan sedekah, zakat, dan lain-lain lebih banyak dilakukan secara informal dan terbatas di desa tempat terdapat institusi pengumpul zakat. Soeharto sebenarnya telah berupaya melembagakan pengelolaan zakat dengan mendorong pembayaran dengan rekening bank atas namanya. Namun kebijakan selama 1968 sampai 1974 tersebut tak berjalan dengan baik. Soeharto kemudian membentuk Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila pada 17 Februari 1982 dan seakan-akan memfasilitasi pembayaran zakat dari pegawai negeri (Latief, 2016b). Rezim Orba mengatur besaran gaji pegawai negeri yang otomatis akan dipotong sebagai zakat dan kebijakan tersebut terus berlangsung sampai saat jatuhnya Soeharto dari tampuk kekuasaan.

Setelah Orba Baru bubar, seiring dengan tumbuhnya islamisme, pengumpulan zakat mulai serius dilembagakan secara formal. Undang-undang tentang zakat pada 1999 dan 2011 serta regulasi turunan termasuk perda “syariah” di tingkat provinsi mendorong zakat terutama atas gaji ditetapkan sebagai kewajiban. Birokratisasi dan profesionalisasi tumbuh pula di kalangan swasta dalam pengelolaan dana sosial, mendorong perubahan orientasi dari sekadar pemberian sukarela kepada yang membutuhkan menjadi “pemberdayaan”—dalam artian memupuk kewirausahaan, agar mampu menopang diri sendiri (Latief, 2016b).

Lewat undang-undang zakat 1999, diatur pengumpulan zakat oleh Baznas dan lembaga pengumpul swasta atau lembaga amil zakat (LAZ). Pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten kemudian mengeluarkan regulasi yang memungkinkan mereka memotong gaji pegawai negeri untuk zakat. Undang-undang zakat yang diperbarui pada 2011 memperluas fungsi Baznas. Lewat peraturan itu mereka tak hanya mengatur penyelenggaraan zakat, tetapi juga pelaksana pengelolaan dananya secara langsung misalnya membangun kemitraan dengan dunia birokrasi dan korporasi.

Baznas fokus pada berbagai proyek pemberdayaan dalam kerangka dakwah. Mobilisasi zakat oleh Baznas didasarkan pada pandangan untuk “menyelamatkan” umat dari liberalisme dan kristenisasi (Latief, 2016a).

Keberadaan Baznas dan LAZ/filantropi swasta kenyataannya tak menyebabkan masyarakat berhenti menyalurkan zakat langsung kepada yang membutuhkan. Namun penyaluran ini kadang membawa persoalan, tak hanya di taraf substansi namun juga dalam pelaksanaan. Penyaluran zakat secara langsung pernah memakan korban pada September 2008. Seorang penerima mengalami luka serius dan meninggal akibat berdesak-desakan saat menunggu bantuan dari seorang pengusaha muslim di Pasuruan, Jawa Timur.

Merespons peristiwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat agar menyalurkan zakat atau dana sosial lain melalui lembaga yang ada. MUI juga memandang penyaluran zakat secara langsung tanpa melibatkan amil justru merendahkan orang miskin. Keluarga orang kaya di Pasuruan itu justru menyanggah pandangan MUI, bahkan mengatakan semestinya pemerintah berterima kasih kepada mereka karena sudah membantu orang miskin. Keluarga kaya Pasuruan itu malah menyalahkan pemerintah sebab tak mampu menangani kemiskinan akibat kenaikan harga minyak (Latief, 2016a).

Fungsi negara yang lemah tak selamanya bisa “diisi” oleh lembaga filantropi seperti di kasus di atas. Kita dapat melihatnya lewat kasus kelompok minoritas. Di kasus Ahmadiyah, misalnya, filantropi Islam berada dalam dilema apakah dapat membantu atau tidak karena takut diserang oleh mayoritas atau tekanan dari kelompok konservatif. Latief (2016a) mencatat bagaimana Baznas pernah hanya menyalurkan dana sosial kepada mantan Ahmadiyah di Bandung, Tasikmalaya, dan Kuningan yang telah beralih ke Islam Sunni. Menurut Latief, Baznas memandang mantan Ahmadiyah sebagai mualaf yang secara normatif berhak mendapatkan zakat.

Di daerah konflik, beberapa kelompok filantropi Islam tak hanya memikirkan cara menyampaikan pertolongan, tetapi juga memiliki pertimbangan sendiri dalam mendefinisikan siapa itu “korban” (Latief, 2013). Kala konflik horizontal meledak di Ambon dan Poso pada awal Reformasi, misalnya, sejumlah filantropi Islam di Jawa percaya bahwa korban semata muslim. Di sisi lain filantropi Nasrani menganggap umat seagama merekalah yang menjadi korban dan menyalahkan pemerintah karena tak mampu memberikan perlindungan.

Lebih dari tak mampu “diisi” lembaga filantropi, keberadaan bantuan yang lebih permanen juga justru memperkuat sistem kesejahteraan residual, alih-alih gugatan untuk memperbaiki layanan publik. Lihat saja klinik-klinik yang dibentuk oleh kelompok keagamaan. Studi Latief (2010) menunjukkan bahwa kemunculan klinik yang disediakan oleh lembaga filantropi disebabkan adanya masalah penerapan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu sulit diaksesnya fasilitas kesehatan di akar rumput terutama kalangan buruh informal. Masalahnya dari mulai kesenjangan jumlah kartu kesehatan yang didistribusikan dengan jumlah orang miskin yang ada; belum memadainya birokrasi; sampai terbatasnya akses informasi masyarakat tentang jaminan kesehatan. Pendiri salah satu klinik tersebut berpandangan bahwa mereka tidak ingin “mengganggu pemerintah” seperti “organisasi advokasi kebijakan”, namun justru ingin “membantu” menyediakan layanan (Latief, 2010).

Toh layanan sosial oleh filantropi seperti ini tak bisa menyelesaikan masalah. Klinik dari lembaga amal tetap menghadapi berbagai permasalahan, misalnya kala menghadapi pasien yang memiliki penyakit kronis dan butuh peralatan lebih canggih. Jika memungkinkan, mereka akan melakukan penggalangan dana untuk mengatasi “keadaan khusus”. Hal tersebut menunjukkan karakter eksklusif dari sistem kesejahteraan residual (Latief, 2010).

Layanan seperti ini pun tidak dapat dilepaskan dari praktik patronase. Kajian Rosser et.al., (2011) menunjukkannya dengan contoh kasus Idham Samawi saat menjadi Bupati Bantul dan Ibnu Subiyanto saat menjabat Bupati Sleman. Keduanya sama-sama memanfaatkan koneksi dengan ormas keagamaan untuk menopang kekuasaan. Mereka dapat suara, dan sebagai imbalannya memberikan sesuatu, tidak jarang ke lembaga di bawah organisasi itu. Satu contoh, Idham Samawi menyumbangkan uang dan fasilitas ke sekolah-sekolah yang dikelola oleh filantropi.

Masalahnya praktik ini kerap secara langsung melemahkan upaya memperkuat fungsi negara. Saat muncul program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik bagi sekolah negeri maupun swasta, misalnya, Ibnu Subiyanto tidak setuju dengan agenda tersebut dengan alasan keterbatasan anggaran. Ibnu Subiyanto saat menjabat juga menerapkan pandangan neoliberal dengan hanya memberikan beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi. Pandangan tersebut berangkat dari keyakinan bahwa jika orang terlalu dimanjakan melalui pelayanan publik, mereka akan “terus bergantung dan lemah” (Rosser & Sulistiyanto, 2013). Pemda Sleman saat itu memberikan alternatif untuk mendorong “pendidikan yang terjangkau”. Mufakat tak tercapai dan akhirnya justru berujung dengan penangkapan Ibnu Subiyanto pada kasus korupsi pengadaan buku pelajaran.

Upaya perbaikan dan perluasan layanan publik akan terus mengurangi patronase seperti ini. Di sektor kesehatan, berkurangnya minat orang terhadap klinik-klinik dari filantropi ditemukan karena semakin luasnya akses dan jaminan kesehatan yang memadai bagi buruh sektor formal (Hicks, 2012). Orientasi layanan dari filantropi itu sendiri yang semakin mengarah pada komersialisasi juga mendorong berkurangnya minat terhadap mereka. Di sektor pendidikan, selain BOS, rakyat juga terdorong mengakses fasilitas negara karena kebijakan tahun 2003 yang mensyaratkan guru harus lulusan sarjana dan adanya pengawasan serta pelaksanaan akreditasi atas kegiatan pembelajaran.

Penutup

Kita harus memahami bahwa zakat dan pajak itu beda peruntukan. Zakat sejak awal ditekankan sebagai “pembersih” dan penyalurannya pun sudah ditentukan. Zakat, dengan demikian, memang tak untuk menopang kebutuhan publik yang dapat dinikmati semua kalangan tanpa terkecuali. Sementara pajak memang dibuat untuk menopang kebutuhan publik. Pajak merupakan salah satu bentuk kontrak sosial antara warga dengan negara.

Hal kedua yang perlu ditekankan adalah, memang ada bagian dari kita merupakan hak orang lain. Namun perlu diingat bahwa kita pun membutuhkan jaminan sosial dan pelayanan publik. Untuk itu yang perlu dilakukan adalah mendorong pengintegrasian layanan publik di bawah negara untuk memperluas jangkauannya tanpa diskriminasi. Kita telah melihat bagaimana filantropi justru “membiarkan” lemahnya fungsi-fungsi negara dan filantropi pun tidak akan pernah cukup bahkan jadi masalah ketika digunakan elite-elite untuk mempertahankan kekuasaan.

Terakhir, masalah filantropi juga menunjukkan pentingnya kita mengerti kelas sosial dalam masyarakat. Ini membuat kita tidak terjebak generalisasi, misalnya tentang petani. “Petani” bukan kategori tunggal. Ia terdiri dari tuan tanah, petani kecil, sampai petani penggarap alias buruh tani. Tentu tidak adil memberikan pajak atau beban zakat yang sama untuk mereka semua.

Memahami kelas sosial juga membuat kita tahu bahwa pemberian insentif bagi pendonor atau lembaga filantropi justru mengkhianati upaya untuk memperluas dan memperbaiki layanan publik. Itu hanya menguntungkan kelas atas untuk menghilangkan kewajibannya sebagai subjek redistribusi.

Daftar Pustaka

Adachi, M. (2018). Discourses of Institutionalization of Zakat Management System in Contemporary Indonesia: Effect of the Revitalization of Islamic Economics. International Journal of Zakat, 3(1), 23–35.

Atia, M. (2011). “A Way to Paradise”: Pious Neoliberalism, Islam, and Faith-Based Development. Annals of the Association of American Geographers, 102(X), 1–20.

Fauzia, A. (2017). Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice. Austrian Journal of South-East Asian Studies, 10(2), 223–236.

Hicks, J. (2012). The Missing Link: Explaining the Political Mobilisation of Islam in Indonesia. Journal of Contemporary Asia, 42(1), 39–66.

Latief, H. (2010). Health provision for the poor Islamic aid and the rise of charitable clinics in Indonesia. South East Asia Research, 18(3), 503–553.

Latief, H. (2013). Islam and humanitarian affairs The middle class and new patterns of social activism. In K. van Dijk & J. Burhanuddin (Eds.), Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations (pp. 173–193). Amsterdam University Press.

Latief, H. (2014). Contesting Almsgiving in Post-New Order Indonesia. The American Journal of Islamic Social Sciences, 31(1), 16–50.

Latief, H. (2015). Antara Citizenship dan Ummah: Kesetaraan dan Kesamaan Hak Kewargaan. In W. G. A. Wahid, M. A. Darraz, & A. F. Fanani (Eds.), Fikih Kebinekaan (pp. 160–173). PT Mizan Pustaka.

Latief, H. (2016a). Philanthropy and “Muslim Citizenship” in Post-Suharto Indonesia. Southeast Asian Studies, 5(2), 269–286.

Latief, H. (2016b). Transforming the Culture of Giving in Indonesia: The Muslim Middle Class, Crisis and Philanthropy. Bulletin of the Nanzan Center for Asia-Pacific Studies, 11, 1–21.

Lessy, Z. (2009). Zakat (Alms-Giving) Management In Indonesia: Whose Job Should It Be? La_Riba Jurnal Ekonomi Islam, 3(1), 106–119.

Mas’udi, W., & Hanif, H. (2011). Welfare Politics in Contemporary Indonesia: Examining Welfare Vision of Law 11/2009. PCD Journal, 3(1–2), 95–124.

Mittermaier, A. (2013). Trading with God: Islam, Calculation, Excess. In J. Boddy & M. Lambek (Eds.), A Companion to the Anthropology of Religion (pp. 274–293). John Wiley & Sons Ltd.

Purbasari, I., Fauzan, E. M., & Azizah. (2018). Zakat in Indonesian State Treasury Funds: Its Potential Obstacle and Abuse. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 175, 1–6.

Rawashdeh, O. H., Azid, T., & Qureshi, M. A. (2017). Philanthropy, markets, and Islamic financial institutions: a new paradigm. Humanomics, 33(4), 563–578.

Retsikas, K. (2014). Reconceptualising Zakat in Indonesia: Worship, Philanthropy and Rights. Indonesia and the Malay World, 42(124), 337–357.

Rosdiana, H., Murwendah, & Inayati. (2019). Tax Incentives For Indonesian Philanthropy: The Balance of Effectiveness of Pull Factor and The Role of The State. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics), 11(2), 247–264.

Rosser, A., & Sulistiyanto, P. (2013). The Politics of Universal Free Basic Education in Decentralized Indonesia: Insights from Yogyakarta. Pacific Affairs, 86(3), 539–560.

Rosser, A., Wilson, I., & Sulistiyanto, P. (2011). Leaders, Elites and Coalitions: The Politics of Free Public Services in Decentralised Indonesia. https://researchrepository.murdoch.edu.au/id/eprint/39744/

Rusmiati, E. T., & Hidayat, A. (2019). Reposition Taxpayer Awareness Through Zakat in Indonesia. ICEASD 2019, 1–6.

Tuğal, C. (2017). The Uneven Neoliberalization of Good Works: Islamic Charitable Fields and Their Impact on Diffusion. American Journal of Sociology, 123(2), 426–464.

Anggalih Bayu Muh Kamim, Magister Sosiologi Pedesaan, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University