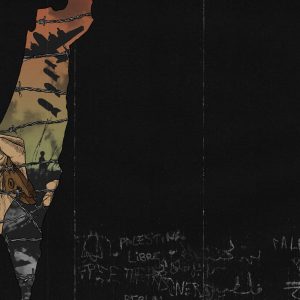

Ilustrasi: Ilustruth

PENGESAHAN RUU TNI menjadi UU oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Kamis (20/3), menjadi lonceng kekalahan berulang bagi gerakan sosial di Indonesia. Oligarki, sekali lagi, dengan jemawanya mengabaikan dan merepresi suara dan protes rakyat yang menentang rencana pengesahan peraturan tersebut.

Kekalahan kesekian ini mencerminkan betapa lemahnya kekuatan gerakan sosial di Indonesia. Seorang teman menyatakan, “Lemah, sangat lemah.” Para elite bisa demikian percaya diri membangkitkan kembali arwah dwifungsi TNI yang otoriter bukan semata karena mereka korup, pengkhianat, pengecut, atau a-historis, tetapi lebih karena yakin bahwa apa yang dilakukan tidak akan menyebabkan kekuasaannya goyah. Mereka tahu persis kalau perlawanan rakyat akan muncul, tetapi juga tahu, berdasarkan pengalaman sebelumnya, bentuk dan sifat perlawanan tersebut adalah sporadis, terserak-serak, serta tidak memiliki struktur organisasi dan kepemimpinan yang kuat.

Kelemahan gerakan sosial juga terpengaruh oleh situasi di tingkat internasional. Perubahan dalam dinamika ekonomi-politik global yang tengah terjadi tidak memberikan dukungan pada gerakan sosial. Menguatnya gerakan kanan-jauh, terutama yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, membuat isu demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) tidak menjadi prioritas bagi Gedung Putih. Pembubaran Agen Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) adalah sinyal dari perubahan tersebut. Sementara itu, walaupun peran ekonomi Cina semakin besar di Indonesia, tidak ada yang dapat diharapkan darinya dalam hal penguatan demokrasi, karena kebijakan non-intervensi dalam politik domestik negara tempat mereka berinvestasi.

#Gersosgelap ini adalah kenyataan yang mesti kita terima dengan lapang dada. ”Kita kalah”, demikian tulisan yang muncul di laman Facebook saya. ”Aktivisme klik” ternyata tidak memadai. ”Revolusi klik” juga tidak mencukupi. ”Caci maki” tidak menyelesaikan masalah. Setelah berlapang dada menerima kekalahan, saatnya untuk berpikir dan mencari strategi serta taktik baru untuk membangun kekuatan kembali dan memenangkan pertempuran melawan oligarki. Dalam semangat ini, saya ingin mengajukan beberapa usulan.

Pertama, melihat masalah secara totalitas

Dalam menganalisis permasalahan yang terjadi sejak runtuhnya rezim Orde Baru, salah satu hal yang mencolok dalam gerakan sosial adalah perspektif (cara pandang) parsial, yang berfokus pada isu-isu tertentu. Beberapa pihak menganggap bahwa masalah utama adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); sementara yang lain menyoroti isu militerisme, HAM, atau manipulasi konstitusi; ada juga yang menekankan pada masalah lingkungan; politik identitas atau populisme; serta beberapa yang melihat problem utamanya adalah ekstrimisme beragama; dan sebagian lain berpendapat kualitas sumber daya manusia yang rendah sebagai masalah yang paling mendasar. Dari perspektif yang parsial ini, pembangunan gerakan kemudian diarahkan untuk merespons isu-isu tersebut.

Saya tidak bermaksud menyatakan bahwa menyoroti dan memberikan fokus pada isu-isu parsial adalah hal yang keliru. Saya juga tidak bermaksud mengatakan kita bisa mengabaikan prioritas, terutama mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Bahkan, harus diakui bahwa analisis dan respons politik dari gerakan sosial terhadap isu-isu tersebut sangatlah cemerlang.

Namun, inti permasalahannya terletak pada perspektifnya yang parsial itu. Jika kita perhatikan, sejak tahun 1998, semua pemerintahan mulai dari Gus Dur hingga Prabowo, telah menerapkan strategi pembangunan kapitalisme-neoliberal yang diusulkan oleh lembaga-lembaga keuangan multilateral. Neoliberalisme menjadi acuan utama karena dianggap sebagai strategi pembangunan yang paling sesuai dengan sistem politik demokrasi liberal, metode terbaik dalam memberantas KKN, serta untuk mengatasi krisis dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dengan penerapan neoliberalisme yang konsisten selama ini, kita seharusnya bertanya: mengapa problem KKN, kerusakan lingkungan, politik identitas, militerisme, atau ekstremisme beragama terus ada dan berkembang biak? Perspektif totalitas menyatakan bahwa hanya dengan memahami kapitaisme-neoliberal (yakni, dalam totalitasnya) kita baru bisa memahami problem KKN atau militerisme (dalam parsialitasnya) yang terjadi. ”The true is the whole,” kata Hegel. Sebagai contoh konkret, neoliberalisme tidak akan berjalan efektif tanpa adanya oligarki, dan sebaliknya, oligarki akan semakin menguat seiring dengan penerapan neoliberalisme. Karena neoliberalisme (plus oligarki) ini berjalan beriringan dengan demokrasi, maka bukan oligarki yang membajak demokrasi (elektoral), melainkan demokrasi akan menjadi stabil jika ada ruang untuk perkembangan oligarki.

Dari perspektif totalitas ini juga, saatnya gerakan sosial membangun organisasi dan strategi-taktik perjuangannya.

Kedua, perlawanan terhadap kapitalisme-neoliberal

Sejak tahun 1998, kita menyaksikan secara jelas penerapan kebijakan neoliberal seperti liberalisasi perdagangan dan investasi, privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara, pasar tenaga kerja yang semakin fleksibel, serta pemotongan anggaran belanja publik secara masif dan agresif. Akibatnya, kondisi ekonomi tidak menunjukkan perbaikan, utang luar negeri semakin membebani anggaran negara, jurang kaya miskin semakin lebar, KKN dan konflik sosial semakin menjadi, ketergantungan perekonomian nasional terhadap ekonomi internasional yang semakin dalam, disertai dengan meningkatnya militerisme, dan lain-lain.

Kondisi objektif ini harus melecut semangat perlawanan terhadap neoliberalisme sebagai inti pembangunan gerakan sosial. Mengandalkan niat baik untuk memberdayakan rakyat di luar konteks perlawanan terhadap neoliberalisme adalah sebuah tindakan karitatif yang tidak secara substansial mengubah kondisi rakyat miskin. Melawan militerisme dengan seruan moral juga sama tidak efektifnya. Sayangnya, dalam situasi kita, masih banyak yang tidak menyadari bahwa akar dari seluruh keterpurukan rakyat miskin selama ini adalah penerapan kebijakan neoliberal oleh rezim kediktatoran Orde Baru (Orba), dan terutama sejak tahun 1998. Masih banyak yang mengumbar analisis bahwa penyebab kemiskinan adalah kualitas pemerintahan yang buruk, sehingga solusinya adalah mengganti pemerintahan dengan yang baru yang (semoga) lebih bersih. Meskipun analisis semacam ini tidak sepenuhnya salah, tetapi menempatkan keburukan itu di luar konteks kapitalisme-neoliberal adalah kesalahan yang sangat serius.

Ketiga, perjuangan politik

Setelah mengidentifikasi kapitalisme-neoliberal sebagai musuh bersama, langkah selanjutnya adalah menentukan metode perjuangan yang akan digunakan. Pada tahap ini, gerakan sosial di Indonesia terbelah dalam dua kubu: pertama, mereka yang meyakini bahwa perubahan tidak harus melalui penggunaan instrumen kekuasaan langsung. Kelompok ini mengklaim dirinya sebagai kelompok non-partisan. Kedua, kelompok yang percaya bahwa tanpa melalui kekuasaan langsung, tidak mungkin kita dapat mengubah kebijakan neoliberal menjadi kebijakan yang anti-neoliberal. Kelompok ini dikenal sebagai kelompok partisan.

Kalau kita melihat garis perjuangan yang ditunjukkan oleh gerakan sosial yang sukses, perjuangan melawan rezim kapitalis-neoliberal pasti merupakan perjuangan politik. Ada dua pemaknaan mengenai perjuangan politik ini. Pertama, kita harus memandang bahwa neoliberalisme bukanlah sekumpulan kebijakan-kebijakan ekonomi semata. Ia bukanlah hitung-hitungan matematika mengenai berapa dana yang bisa dihemat akibat privatisasi BUMN, berapa jumlah total utang luar negeri yang mesti dibayarkan, berapa ongkos yang harus dikeluarkan akibat pemberlakuan subsidi. Neoliberalisme sesungguhnya adalah proyek politik dari kelas berkuasa (para bankir internasional, perusahaan transnasional, lembaga donor, organisasi ekonomi internasional, dan kolaborator lokal), dalam mengakumulasi kekuasaan dalam tangannya agar bisa sesuka hati mengatur dan mengontrol hajat hidup orang banyak.

Kedua, berdasarkan pengertian di atas, penolakan terhadap kebijakan neoliberal pertama-tama dan terutama adalah bersifat politik. Konkretnya, gerakan sosial harus berjuang untuk merebut kekuasaan politik dan mendayagunakan kekuasaan itu untuk menerapkan kebijakan alternatif di luar neoliberalisme. Tanpa perjuangan politik, aktivitas gerakan sosial hanya menjadi instrumen kontrol bagi kekuasaan untuk melanggengkan ketimpangan, ketidakadilan, dan diskriminasi. Padahal kontrol tak pernah mengubah kekuasaan ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang timpang.

Keempat, berbasis massa

Dalam periode pasca-kediktatoran Orde Baru, gerakan sosial belum pernah berada dalam kondisi ”berjuang sendirian” seperti saat ini. Secara nasional, penguasa neoliberal berhasil memoderasi dan mengooptasi aktor dan lembaga sosial yang secara tradisional menjadi kawan seperjuangan. Kampus telah berubah menjadi pabrik pemburu profit, mayoritas akademisi dibungkam dengan kegiatan administratif, bahkan lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah akhirnya juga terkooptasi dalam skema neoliberal melalui pelibatan mereka dalam industri pertambangan. Sementara, secara internasional, seperti saya sebutkan sebelumnya, juga sulit memperoleh dukungan yang kuat.

Satu-satunya cara bagi gerakan sosial untuk tetap dapat bertahan dalam medan perjuangan melawan sistem kapitalisme-neoliberal adalah dengan ”bergerak bersama rakyat”. Di sini, perlu sedikit dikemukakan bahwa esensi neoliberalisme terletak pada pelembagaan kekuasaan politik dan ekonomi yang timpang antara rakyat dengan penguasa. Dalam kerangka neoliberal, rakyat diizinkan berpolitik secara damai melalui penyelenggaran pemilihan umum dalam periode waktu tertentu, di mana tujuan utama dari pemilu tersebut adalah untuk memilih pemimpin. Di luar episode pemilu, aspirasi politik rakyat diamanatkan kepada wakil rakyat yang terpilih yang dalam realitasnya sering sekali memperjuangkan aspirasi yang bertentangan dengan aspirasi rakyat pemilihnya. Salah satu contoh terbaiknya adalah pengesahan RUU TNI ini.

Namun, kasus yang menimpa kita ini bukan pengalaman unik kita semata. Hal yang sama juga terjadi di berbagai negara yang mengadopsi kebijakan neoliberal pada masa transisi dari kediktatoran menuju demokrasi. Bercermin dari keberhasilan pembangunan gerakan sosial di berbagai negara tersebut, strategi utama yang diambil gerakan sosial untuk melawan neoliberalisme adalah dengan mengupayakan perubahan radikal dalam hubungan kekuasaan, di mana rakyat menjadi pusat dan tujuan dari kekuasaan itu sendiri. ”Untuk dapat memberantas kemiskinan, berikan kekuasaan kepada rakyat!” ujar Hugo Chávez suatu ketika.

Dengan memprioritaskan pembangunan basis massa, gerakan sosial harus menampung dan memperjuangkan aspirasi massa secara kolektif. Gerakan sosial bukan sekadar perwakilan atau juru bicara bagi massa, melainkan harus menjadi bagian yang organik dari massa itu sendiri. Memparafrasekan kata-kata Mao Zedong, ”Rakyat adalah air, dan gerakan sosial adalah ikan yang berenang di dalamnya.”

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Kelima, demokrasi partisipatoris

Kita sudah menyaksikan bersama bagaimana, dalam era neoliberalisme, demokrasi hanya menjadi kereta kencana bagi oligarki. Oleh karena itu, gerakan sosial mesti memperjuangkan tegaknya demokrasi partisipatoris, di mana rakyat memiliki kekuasaan untuk mengelola dan mengontrol kebijakan yang dibuat dan diterapkannya tersebut. Demokrasi partisipatoris itu, misalnya, terlihat pada kepemilikan dan kontrol buruh atas tempat kerja, serta kontrol ekonomi melalui koperasi. Dalam beberapa kasus, bentuk demokrasi partisipatoris merupakan gabungan antara demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung (semidirect democracy), seperti dalam kasus pelaksanaan kebijakan anggaran partisipatoris di Porto Alegre, Brasil.

Michael Kaufman dan Haroldo Dilla Alfonso, dalam buku Community Power & Grassroots Democracy The Transformation of Social Life (1997), menyatakan terdapat empat kata kunci dalam memahami demokrasi partisipatoris, yaitu proses, transisi, transformasi, dan pemberdayaan. Proses merujuk pada perubahan yang sedang berlangsung yang termuat di situ kesulitan, konflik yang membatu, dan perjuangan yang ditempuh. Transisi merujuk pada proses yang tidak secara sederhana bermakna modernisasi atau pembangunan, melainkan proses yang menuju pada masa depan yang bersifat alternatif. Prospek masa depan ini memang tidak sepenuhnya bisa dimengerti atau dijelaskan, namun masa depan itu dimengerti sebagai sesuatu yang substansial, yakni kebebasan dari mimpi-mimpi buruk seperti korupsi, pembodohan, kemiskinan, kekurangan gizi berkepanjangan, ketiadaan perumahan, pelayanan kesehatan yang buruk, pengangguran, rasisme, militerismem, seksisme, dan ketakutan.

Adapun transformasi merujuk pada proses transisi yang tidak hanya bersifat kuantitatif atau peningkatan yang bersifat linear, tetapi juga pergeseran yang substansial dan kualitatif dalam hubungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi berlangsung setiap hari. Selanjutnya, pemberdayaan mengacu pada metode perubahan dan tujuan yang ingin dicapai. Pada tahap ini, gerakan sosial tidak hanya membahas tentang kontrol terhadap kekuasaan, tetapi juga berfokus pada siapa yang menderita di bawah kekuasaan yang ada, yaitu adalah mayoritas rakyat. Mayoritas ini tidak memiliki alat-alat produksi untuk mengubah kondisi hidupnya yang menderita. Mereka juga tidak memiliki akses ke alat kekuasaan politik yang efektif. Banyak dari mereka tidak terlatih, atau bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk berpartisipasi dalam proses perubahan secara menyeluruh.

Dalam konteks ini, masih menurut Kaufman Alfonso, satu-satunya hal yang menyatukan pandangan gerakan sosial adalah kenyataan bahwa mayoritas rakyat tidak memiliki kekuasaan dalam membuat dan merealisasikan kebijakan yang berpihak kepadanya.

Keenam, program alternatif yang konkret

Sejak periode 1998, selain dipertontokan oleh dampak dari penerapan kebijakan neoliberal dan praktik durjana para elite, kita juga menyaksikan bangkitnya aksi-aksi perlawanan rakyat yang luar biasa. Tidak hanya kuantitas aksi perlawanannya, tetapi juga pengorbanan jiwa, raga, dan material yang tak terhingga. Agar gelombang perlawanan tersebut mendapatkan kemenangannya, saatnya gerakan sosial mengajukan alternatif pembangunan di luar neoliberalisme. Tanpa alternatif, gerakan sosial hanya akan mendaur ulang rantai “kekecewaan-kemarahan-perlawanan-dan kekalahan”. Gerakan sosial harus bergerak dari slogan “Panjang umur perlawanan!” menuju “Berlawan untuk menang!”

Persoalan merumuskan dan memperjuangkan kebijakan alternatif sudah pasti membutuhkan kerja keras, konsistensi, dan militansi gerakan. Tak ada jalan pintas untuk mencapai kemenangan rakyat miskin. Tetapi, ini saatnya sejarah kembali memberikan momentumnya kepada kita. Kejar, tangkap, dan pegang erat-erat momentum ini.

Coen Husain Pontoh adalah editor dan penerjemah di IndoPROGRESS.