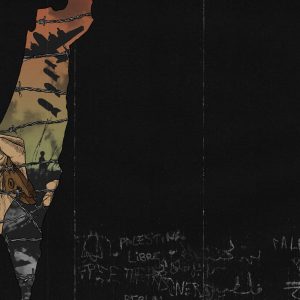

Ilustrasi: Illustruth

27 TAHUN lalu, rakyat Indonesia berhasil memperoleh kembali supremasi sipil setelah dipenjara selama 32 tahun oleh rezim otoriter Orde Baru. Namun, Reformasi yang baru berjalan kurang dari setengah usia negara ini berpotensi kembali dikebiri melalui revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Draf RUU TNI pasal 47 ayat (2) secara gamblang menyebut bahwa tentara aktif dapat menduduki jabatan-jabatan sipil, salah satunya adalah Mahkamah Agung (MA) dan sekitar 14 kementerian/lembaga lain. Disebutkan pula penambahan tiga Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Banyak asumsi berkembang tentang mengapa RUU ini dikebut, mulai dari upaya mengakomodasi oversupply perwira hingga upaya memperkuat pertahanan negara. Tapi segala argumentasi menjadi tidak relevan jika kita berkaca kembali bagaimana tuntutan memisahkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dari kehidupan politik masyarakat umum itu muncul ke permukaan. Kemenangan masyarakat sipil pada era Reformasi—salah satunya ditandai dengan terbitnya TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia—dinodai dengan mencuatnya potensi dwifungsi TNI karena revisi UU ini. Revisi UU TNI adalah upaya menghidupkan kembali “Frankenstein” dalam iklim demokrasi.

Militer sebagai Alat Hegemoni Politik

Relasi sipil-militer di Indonesia tidak pernah berjalan tanpa konflik dan relasi kuasa yang timpang. Pada 1965, melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) setelah peristiwa Gerakan 30 September, militer menyatakan “perang” terhadap masyarakat sipil yang dicap komunis. Setidaknya 500 ribu hingga satu juta orang menjadi korban genosida pada 1965-1966 (Komnas HAM, 2012). Di atas tulang belulang merekalah era baru kekuasaan dan hegemoni militer Orde Baru di bawah komando Soeharto berdiri tegak.

Kekerasan dengan skala sebesar itu tentu tidak terjadi begitu saja atau sekadar residu konflik yang terjadi sebelumnya. Pembunuhan massal itu intensitasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor politik (Robinson, 2018). Ada pola kekerasan struktural di dalamnya. ABRI, misalnya, langsung menyisir wilayah-wilayah yang dianggap sebagai basis “merah” khususnya di wilayah Jawa persis setelah Soeharto berkuasa. Di Sukoharjo, Jawa Tengah, para simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dibunuh dan mayatnya dibuang dari Jembatan Bacem yang di bawahnya mengalir anak sungai Bengawan Solo. Bahkan hanya jika seseorang yang ada di luar negeri, entah untuk bekerja atau belajar, terbukti punya kolega di Indonesia yang dianggap dekat dengan komunis, akan dicabut paspornya dan dengan begitu menjadi “hantu” karena stateless.

Leila Chudori melalui novel Pulang (2012) dan Namaku Alam (2023) menggambarkan dengan apik bagaimana kekerasan 1965 berdampak pada kehidupan yang penuh kesunyian pada masa Soeharto.

Keberhasilan dan efektivitas penggunaan militer dalam upaya “menjaga stabilitas sosial-politik” pada 1965-1966 kemudian menjadi cetak biru pemerintahan Orde Baru yang militeristik. Kekerasan di periode itu menjadi awal dari cerita panjang penggunaan repressive state apparatus dalam kehidupan sipil. Mulai 1968, misalnya, kebijakan “bersih diri” dan “bersih lingkungan” diperkenalkan, menjadi cara ampuh Orde Baru untuk tetap melanggengkan situasi tanpa oposisi. Institusi pertahanan-keamanan menjadi garda terdepan dalam hal apa pun selama 32 tahun kekuasaan Soeharto. Rezim Orde Baru menggunakan ABRI dalam segala aspek, tak hanya pertahanan-keamanan, tapi juga sosial, politik, hingga ekonomi dan budaya—ditandai dengan diterbitkan TAP MPRS Nomor II tahun 1969.

“Stabilitas” hampir seluruh aspek kehidupan pada masa Orde Baru akhirnya terwujud berkat pendekatan militeristik yang digunakan. Konsekuensinya adalah siapa pun terus berpotensi mengalami kekerasan jika dirasa mengganggu pemerintahan. Kita bisa menyebut banyak peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan ABRI kepada masyarakat sipil pada masa Orde Baru, antara lain Malari 1974, Penembakan Misterius (Petrus) 1983-1985, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, hingga penculikan aktivis prodemokrasi. Hingga hari ini, persoalan HAM soal orang-orang yang hilang, dibunuh, maupun mengalami kekerasan fisik dan seksual masih belum terselesaikan sepenuhnya. Ini semua merupakan bukti empiris bahwa potensi penyalahgunaan wewenang militer ke dalam lingkungan sipil bersifat sangat destruktif. Minimnya kontrol sipil terhadap kekuatan militer menghadirkan pemerintahan otoritarian; di mana keputusan militer melangkahi keputusan sipil (Koesnadi, 2012).

Sampai ini jelas bahwa militer bukanlah lembaga independen yang bertugas semata menjaga pertahanan negara dan menciptakan ketertiban umum. Militer, sebagaimana institusi negara lainnya, tidak bebas nilai. Institusi militer juga dipengaruhi oleh faktor-faktor politik. Pada peristiwa 1965, misalnya, angkatan bersenjata bertindak sesuai kepentingan pimpinan institusi sehingga berubah dari aparat keamanan menjadi organisasi politik (MacFarling, 1996). Lebih jauh, seperti menurut Crouch (2007), karakter militer di Indonesia itu beragam dan loyalitas prajurit kepada pimpinan atau komandan itu sangat tinggi. Struktur yang tegas dan rigid, ditambah sumber daya dan kewenangan yang dimiliki hampir bersifat tak tertandingi jika dibandingkan dengan institusi negara lainnya semacam kejaksaan apalagi kementerian-lembaga, menunjukkan adanya potensi besar dalam penyalahgunaan wewenang jika militer mengurusi ranah sipil.

Militerisme vis a vis Masyarakat Sipil

Dalam iklim demokrasi, posisi militer jelas harus berada di bawah kontrol sipil. Kontrol sipil di sini maksudnya adalah militer melaksanakan segala tugas dan wewenang berdasarkan keputusan pemerintahan sipil yang didelegasikan melalui pemerintahan yang demokratis (Koesnadi, 2012). Institusi sipil lahir setelah melewati proses demokratis untuk kepentingan masyarakat umum, sedangkan militerisme ada karena tuntutan akan pertahanan dan keamanan wilayah. Posisi militer idealnya secara fungsionalis berada di bawah kendali institusi sipil (Koesnadi, 2012).

Huntington (1981) membagi kontrol sipil menjadi dua jenis, yakni kontrol subjektif dan objektif. Perbedaan antara kontrol sipil subjektif dan objektif adalah pada pembagian kewenangan dan penempatan kedudukan yang jelas untuk mencegah conflict of interest. Pada kontrol subjektif, pembagian kedudukan otoritas antara sipil dan militer samar sehingga kalangan militer sering melakukan intervensi pada keputusan-keputusan politik sipil. Pada kontrol objektif, pembagian kekuasaan didasarkan pada keahlian dan profesionalisme militer sebagai institusi pengelola kekerasan—karena militer diberikan hak khusus untuk melakukan kekerasan sesuai aturan yang berlaku. Meskipun konteks argumentasi Huntington adalah relasi yang terjadi di Amerika Serikat (AS), tesis tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk melihat sejauh mana hubungan yang terjalin di Indonesia walaupun memiliki karakter politik yang pasti berbeda.

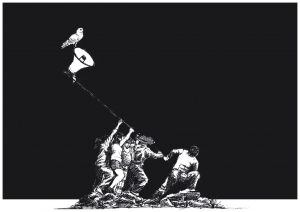

Hari ini, melalui mekanisme tertutup dan seolah demokratis, DPR berupaya mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada masa Orde Baru. Mereka yang pro-revisi mengatakan peraturan perlu diubah dengan mencontoh pendekatan politik yang digunakan Cina dan Vietnam. Mereka mengatakan dua negara itu dijalankan dengan tangan besi dan menjadi maju. Namun apa yang terjadi di masa lalu jelas merupakan pelajaran berharga bagi kita. Kita pernah berada di bawah rezim otoritarian dengan hegemoni militer luar biasa.

Demokrasi bisa rusak karena senapan. Tapi ia akan lebih rusak oleh institusi perwakilan yang diperoleh melalui skema demokrasi. Pola hubungan sipil dan militer yang timpang secara otoritatif mengakibatkan beberapa kelompok sipil memanfaatkan kekuatan militer untuk kepentingan kelompok mereka sendiri (Huntington, 1981). Indikasi penyelewengan kekuasan yang justru dilakukan kelompok sipil lebih berbahaya ketimbang represifitas aparat. Hal itu dikarenakan suprastruktur yang digunakan kalangan sipil penyamun demokrasi tersebut bersifat legal dan berlandaskan hukum dari hasil proses demokrasi itu sendiri (Levlitsky dan Ziblatt, 2024).

Trauma masa lalu perlu menjadi pelajaran penting dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia dan menciptakan supremasi sipil yang benar-benar berpihak pada rakyat banyak. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, menghentikan praktik-praktik impunitas, serta pemberian ruang ekspresi politik menjadi pintu gerbang pertama menuju Indonesia yang paripurna.

Referensi

Robinson, G. (2018). The killing season: A history of the Indonesian massacres, 1965-66. Princeton University Press.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2012), Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Jakarta: Komnas HAM RI

Ian MacFarling, (1996). The Dual Function of the Indonesian Armed Forces: Military Politics in Indonesia. Canberra: Defence Studies Centre.

Crouch, H. A. (2007). The army and politics in Indonesia. Equinox Publishing

Kardi, K. (2015). Demokratisasi Relasi Sipil–Militer pada Era Reformasi di Indonesia. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 19(2), 106-131.

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2024). How democracies die. In Ideals and Ideologies (pp. 73-80). Routledge.

Huntington, S. P. (1981). The soldier and the state: The theory and politics of civil–military relations. Harvard University Press.

Muhammad Rifai, asisten peneliti di MONEV Studio Global