Ilustrasi: Illustruth

Semesta tak habis-habisnya memberikan berkah kepada warga nelayan di Pulau Kodingareng, Makassar. Laut, pantai, karang, dan pasir putih di dua pulau bernama Kodingareng Lompo dan Kodingareng Keke tak pernah mengecewakan dalam menafkahi warga di dua pulau tersebut.

Laporan Direktur Walhi Makassar Muhammad Al Amin dalam pertemuan daring kami bersama warga Kodingareng menyebutkan bahwa nelayan Kodingareng adalah nelayan pancing tradisional. Penghidupan mereka selain ramah lingkungan juga sejahtera karena hasil laut yang melimpah yang ditangkap secara tidak berlebihan. Diperkirakan setiap nelayan bisa menjual hasil tangkapan di kisaran kurang lebih 700 ribu rupiah per hari. Pemasukan lain yang diandalkan nelayan lokal adalah hasil wisata bahari berupa pantai elok dan hamparan gusung atau pasir putih berkilauan yang tak jauh dari pinggir dermaga.

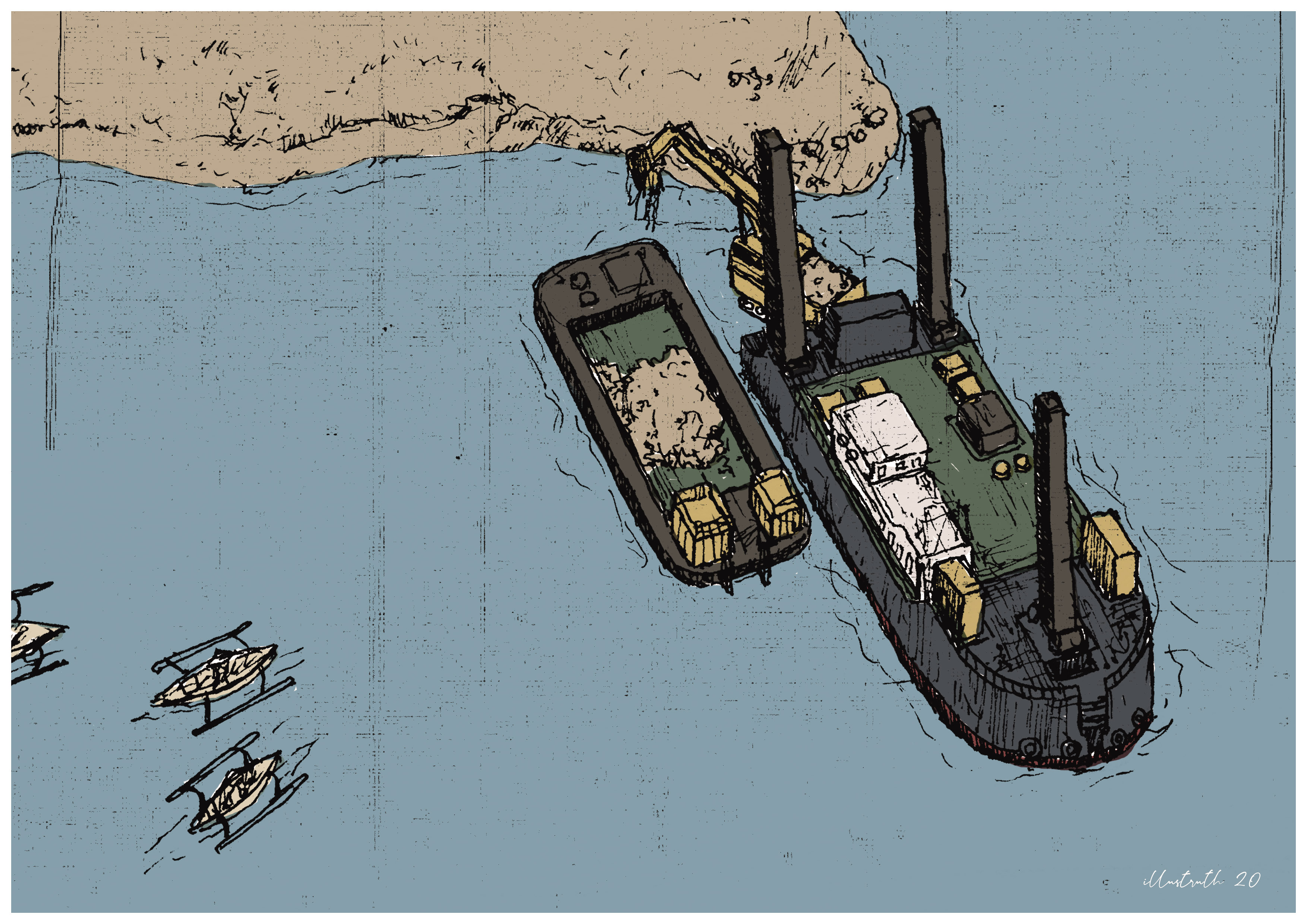

Namun ketenteraman hidup mereka baru-baru ini sirna. Petaka datang ke kampung-kampung nelayan semenjak Februari 2020 melalui proyek reklamasi bernama Makassar New Port. Proyek ini merupakan proyek strategis nasional dikelola BUMN Pelindo IV yang sedang gencar membutuhkan pasir laut untuk membangun kawasan pelabuhan industri terintegrasi Indonesia pada 2022. Untuk ambisi strategis itu, sebuah kapal angkut bernama Queen of the Netherlands milik PT Royal Boskalis asal Belanda, sibuk mondar-mandir menambang pasir di sepanjang bagian barat perairan Spermonde termasuk di perairan wilayah tangkap ikan nelayan.

PT Royal Boskalis adalah pemenang tender untuk memasok pasir laut bagi proyek Makassar New Port. Perusahaan itu merasa sudah mendapatkan izin hukum setelah membeli izin konsesi PT Benteng Laut Indonesia sebagai pemilik Izin Usaha Penambangan. Sementara warga nelayan Kodingareng, tanpa tahu-menahu, seperti menjadi tumbal pembangunan. Seketika mata pencahariannya hancur berantakan bersama alam bawah laut mereka yang rusak dan laut keruh akibat aktivitas tambang.

Seperti umumnya kisah konflik sumber daya alam atas nama ‘pembangunan’ di Indonesia, aktivitas penambangan pasir laut telah mengganggu wilayah tangkap ikan nelayan lokal dan menimbulkan perlawanan. Mereka melakukan berbagai aksi protes termasuk penghadangan di tengah laut terhadap operasi kapal PT Royal Boskalis menggunakan perahu-perahu nelayan. Tak mengherankan, kejadian itu berujung represif. Polisi sempat menangkap 3 nelayan yang memprotes. Kesaksian warga mengatakan hidup mereka di kampung tak lagi tenteram. Polisi kerap datang ke kampung mengintimidasi warga untuk berhenti berlawan.

Di kota Makassar, politisi dan pemerintah daerah seperti kebingungan menjelaskan dan mengusut asal-muasal izin penambangan pasir laut yang merugikan nelayan Kodingareng. Mereka berdalih tambang pasir laut bagian dari proyek nasional. Sepertinya jauh lebih mudah memamerkan rencana-rencana pembangunan dan investasi daripada bertanggung jawab atas dampak sosio-ekologis pembangunan bagi warga yang turut memilih mereka saat pemilu lalu.

Sejumlah anggota DPRD Provinsi Makassar merasa heran mengapa izin penambangan pasir itu bisa sampai merambah wilayah tangkap nelayan. Namun sejauh ini semuanya hanya berhenti di soal retorika sementara aktivitas penambangan pasir berjalan terus. Warga menginginkan izin wilayah pertambangan itu dievaluasi atau bahkan dicabut izinnya. Namun, alih-alih mendapatkan penjelasan, warga justru mendapatkan represi aparat dan kecuekan para pejabat. Mengapa pembangunan yang sering dibanggakan justru memangsa hidup warga nelayan Kodingareng?

Dampak Ekologis Penambangan Pasir Laut

Pak Haji Amin, Sukri dan dua perempuan nelayan kampung Kodingareng dalam kesaksiannya yang disertai tangisan mengatakan laut mereka menjadi keruh dan ombak menjadi lebih kencang akibat penambangan pasir laut. Abrasi mengakibatkan laut menjadi lebih dalam. Banyak nelayan menjadi saksi hancurnya wilayah karang di wilayah tangkap mereka. Selama ini mereka menjaga karang-karang itu karena tahu alam yang sehat akan menolong hidup mereka. Namun operasi tambang pasir datang seketika merusak alam dan pada gilirannya mengancam hidup mereka.

Para nelayan pabalang atau nelayan pancing malam hari yang memancing dengan mengandalkan cahaya lampu kini tak lagi bisa menyorot hingga ke dasar laut. Pemanah ikan tenggiri harus turun menyelam semenjak air keruh dan berlumpur. Ikan dalam waktu cepat hilang tak kelihatan. Alam laut yang mereka jaga dengan sederhana seketika rusak direnggut oleh operasi tambang pasir. Mereka bertanya mengapa penambangan itu seperti mengusir kami dari sumber nafkah?

Isu Ekologi Isu Politik

‘Bahasa dan wacana tidak mencerminkan realitas namun merupakan realitas itu sendiri.’ Pesan itu datang dari Blaser dan Escobar (2016) saat mengkritik kaum ‘esensialis’ dalam studi ekologi pembangunan yang memercayai bahwa alam itu memiliki kondisi khas yang tak berubah. Kondisi yang independen dari konteks dan interaksi dengan hal lain. Studi ekologi ‘konstruktivis’ membantah keyakinan itu dengan mengatakan interaksi dan koneksi alam dengan lainnya bersifat niscaya. Karena itu sudah menjadi tugas ekologi politik untuk terus memeriksa relasi antara gagasan dan realitas; subjek dan objek pengetahuan sebagai gagasan; relasi pemegang kuasa dan warga Kodingareng sebagai realitas.

Studi ekologi politik pada hakikatnya adalah reaksi terhadap penolakan untuk melihat dimensi politik dari relasi manusia dengan lingkungan dan mempersoalkan dikotomi palsu soal nature vs culture alias alam versus proses kebudayaan. Apakah misalnya perairan di sekitar Pulau Kodingareng itu isu ekologi semata atau berkaitain dengan pranata dan praktik kebudayaan juga? Jawaban mereka tegas isu lingkungan selalu bersifat budaya atau dalam bahasa lain bersifat ideologis semenjak kita hanya bisa memahami keduanya melalui produksi dan reproduksi makna yang secara inheren bersifat kebudayaan.

Tugas ontologis bagi antropolog dalam studi ekologi politik tidak lagi sibuk memeriksa keragaman pandangan dalam melihat dunia yang sama namun memeriksa dan mengartikulasikan beragam cara orang untuk hidup di dunia yang beragam dan melakukan analisis dan evaluasi kritis atas berbagai pandangan tersebut, sesuatu yang ilmu sosial arus-utama dan kapitalisme sering tak bisa pahami atau diseragamkan atas nama pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya relasi masyarakat dan alam tidak pernah homogen dan statis. Di dalamnya selalu tersimpan dinamika: inovasi, ketidakadilan, konflik, dan perbedaan kelas.

Relasi kuasa, dampak-dampak tersembunyi dari pembangunan, siapa yang menang atau kalah, dan usaha melihat pembangunan dalam pandangan non-reduksionis adalah fokus dari studi ekologi politik. Studi itu menunjukkan kepada kita aspek ekonomi politik, ekologi dan budaya saling terkait erat satu sama lain. Joan Martinez Alier meringkasnya sebagai studi yang memeriksa relasi ekologi manusia dan distribusi kuasa. Arturo Escobar menguatkan dengan mengatakan studi itu adalah inter-relasi di antara nature, culture dan power, alam, kebudayaan, dan kekuasaan.

Beban Ekologis Yang Timpang

Salah satu kajian yang membuka mata dari studi ekologi politik adalah upaya mereka untuk memperlihatkan adanya ketimpangan atas beban ekologis dan dampak lingkungan yang dihasilkan dari pembangunan. Relasi pusat dan pinggiran dalam pembangunan sering terlihat begitu asimetris dalam ekologi politik.

Selama ini, penetrasi dan ekspansi kapital telah mencengkram dan merambah ke hampir seluruh wilayah pedesaan dan kepulauan sebagai lokasi dan sumber kekayaan alam. Selama penetrasi itu arus material dan bahan baku telah diambil dari pinggiran melalui proses ekstraktif yang cepat dengan menyisakan limbah, kehancuran ekologis, dan perampasan lahan. Sementara kekayaan telah dibawa pergi untuk ditumpuk di pusat-pusat kekuasaan untuk dinikmati oleh segelintir elit.

Rusaknya tanah, laut, hutan dan alam secara keseluruhan tidak terjadi karena kelebihan penduduk, kemiskinan bawaan, atau salah urus pemerintahan. Sejatinya, kerusakan tersebut disebabkan oleh akumulasi kapital oleh kepentingan kelas dominan atau di Indonesia oleh kepentingan oligarki. Menurut studi ekologi politik kita hanya bisa memperbaiki keadaan tersebut dengan mempersoalkan akar dari sistem ekonomi-politik yang disebut geografer Marxis David Harvey bertumpu pada ’accumulation by dispossession’ dan bukan hanya mempersoalkan aspek teknisnya.

Pandangan ekonomi neoliberal selama ini selalu melihat polusi, pemiskinan, perampasan dan dampak lingkungan dari pembangunan sebagai sesuatu yang normal dan sekadar efek dari investasi (negative externalities). Padahal eksternalitas itu dihasilkan melalui relasi kuasa yang tidak adil, distribusi ekologis yang fatal dan pemiskinan yang sistemik.

Ekonom Karl William Kapp (1963) telah jauh hari mengingatkan semakin tinggi ketergantungan sistem ekonomi untuk terus memberi insentif pada upaya mengejar keuntungan pribadi atau kelas tertentu maka semakin besar bahaya eksternal berupa ongkos sosial dan ekologis yang tak terbayarkan. Akar ketidakadilan dan kerusakan lingkungan adalah komodifikasi lahan, air, energi, udara, laut dan kebijakan yang korup, alih-alih persoalan ‘kurangnya budaya konservasi’ atau ‘tata pemerintahan yang kurang baik.’

Joan Martinez Alier (2002) pengusung gerakan ‘environmentalism of the poor’ mengingatkan sungguh merupakan lelucon yang kejam untuk mengatakan bahwa pencemar telah membayar pencemaran lingkungan (eksternalitas) dengan proses internalisasi ke dalam harga komoditas yang mereka ekspor. Alier menyindir para ekonom lingkungan (neoklasik) telah lupa memasukkan relasi kuasa yang timpang dalam analisis mereka. Beberapa dari mereka bahkan percaya kepada gagasan naif bahwa kerusakan lingkungan muncul karena pasar yang hilang. Ketiadaan peran pasar menurut mereka mengakibatkan ongkos perbaikan lingkungan tidak dihitung sebagai biaya (internalisasi) dari dampak polusi (eksternalisasi) yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan.

Mempersoalkan Makna Ekonomi dari Pembangunan

Konflik ekologis seperti di terjadi di Kodingareng hanya menjadi puncak gunung es dari konflik sumber daya alam di sekujur wilayah-wilayah ekstraktif kepulauan Indonesia. Konflik seperti ini dalam lensa ekologi politik akan semakin menjadi-jadi seiring berlakunya Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang berusaha menunjukkan penghambaan total kepada investasi dengan cara menderegulasi semua standar perlindungan sosial dan lingkungan. Semua kerumitan dan rintangan terhadap investasi dijawab tuntas oleh UU Cipta Kerja yang bertugas menjadi Omnibus Law, semacam norma sapu jagat yang mengatur ulang puluhan UU dengan proses legislasi yang cepat dan kedap suara dari partisipasi publik.

Narasi-narasi ekonomi yang memuja pertumbuhan dan investasi selama ini telah mendominasi wacana pembangunan di Indonesia bahkan di saat pandemik Covid-19. Apa yang disebut ‘pembangunan sebuah negara’ bersinonim dengan ‘pembangunan ekonomi’. Ekonomi menjadi sentral untuk pembangunan dan menjadi ‘ratu untuk ilmu-ilmu sosial’.

Ide ‘pertumbuhan ekonomi’ telah secara masif memasuki ilmu-ilmu sosial sejak Presiden AS Harry S. Truman memperkenalkan kemunculan istilah ‘under-development’ pada pidatonya di Januari 1949. Semenjak itu kapitalisme secara resmi dipromosikan sebagai cara alamiah untuk mengorganisasi masyarakat. Dan semenjak itu pula populasi dunia dengan keragaman dan budayanya telah diringkus menjadi massa homogen di hadapan pembangunan dengan statusnya sebagai ‘underdeveloped state’.

Ekonomi, menurut ekonom Joan Robinson (1962), cenderung dominan dan berbahaya sehingga kita harus berhati-hati karena narasinya sangat dekat dengan kekuasaan dan selalu menjadi ‘kendaraan’ bagi bekerjanya ideologi dari kelas dan rezim yang berkuasa.

Kemudian, ekonom Stephen Marglin (2006) mengatakan bahwa wacana ekonomi selama ini dipenuhi klaim normatif tentang ‘bagaimana seharusnya’ apa itu yang disebut ‘baik’ dan ‘normal’. Padahal ekonomi menurutnya hanyalah formalisasi asumsi budaya Barat modern yang dapat dijelaskan dalam lima hal: individualisme, kepentingan pribadi, keistimewaan ‘rasionalitas’, keinginan tak terbatas, dan munculnya klaim moral dan hukum negara-bangsa pada individu. Ada semacam keimanan naif terhadap ide homo economicus yang diterima begitu saja sebagai kebenaran universal yang berlaku secara transhistoris dan lintas konteks.

Sarjana feminis post-capitalist J.K. Gibson-Graham (2006) menuding wacana ekonomi selama ini buta terhadap budaya-budaya yang berbeda di dalam masyarakat kapitalis. Sudah menjadi keperluan untuk mempertanyakan gagasan ‘kapitalisme’ dan mengenali heterogenitas yang lebih besar dalam perekonomian. Termasuk di dalamnya alternatif terhadap kapitalisme dan ide-ide ‘non-kapitalis’. Ellen Meiksins Wood (1999) menegaskan gelapnya kapitalisme saat mengatakan tujuan utama dari sistem kapitalis adalah produksi dan perluasan kapital. Perhatian kepada ketimpangan, imperialisme, kerusakan ekologis, pekerja, perempuan, orang pinggiran serta generasi masa depan tidak pernah menggerakkan ‘hati’ kapitalisme.

Kini sudah menjadi tugas ekologi politik, antropologi ekonomi dan kajian ekonomi politik untuk mempertanyakan kembali aliran ekonomi apa yang kita anut, apakah ekonomi lebih ‘saintifik’ dan ‘objektif’ dari ilmu sosial lainnya dan lebih krusial lagi mempertanyakan apakah suatu wacana arus utama ekonomi dapat diterapkan di mana saja dan di setiap tempat?

Antropolog David Graeber dalam bukunya Debt (2011) menunjukkan dengan fasih narasi ekonomi begitu cepat buta terhadap prasangka dan bias mereka sendiri dan bagaimana wacana ekonomi biasanya gagal memasukkan konteks budaya, moral dan kuasa. Manusia dalam ekonomi kapitalis pada dasarnya dikonseptualisasikan sebagai hedonis, egois, penumpuk kekayaan dengan keinginan tak terbatas.

Adakah Alternatif dan Apa Perlu Dilakukan?

Dalam situasi hegemonik arus utama ekonomi kapitalis, pertama-tama upaya pembebasan pikiran dari wacana ekonomi dominan mungkin diperlukan untuk membayangkan kemungkinan sistem lain untuk berkembang. Kita perlu terus mengkritik agar wacana ekonomi tentang pembangunan tidak menjadi dominan, lebih kompleks, lebih sadar akan relasi kekuasaan dan budaya.

Ekonomi adalah konstruksi politik-historis yang mengakar di dalam masyarakat dan lingkungan dan bukan dari struktur yang disimpulkan berdasarkan seperangkat aksioma universal. Teori ekonomi harus selalu ditempatkan secara kultural (culturally situated). Bagaimana menerapkan teori ekonomi tertentu di luar konteks budaya tertentu harus dilakukan dengan sangat hati-hati bukan dengan menutup mata terhadap relasi sosial dan ekologis.

Semua ilmu sosial selalu terkait erat dengan nilai dan prakonsepsi. Melakukan kerja sains berarti bersedia menjadi aktor sosial yang terlibat, suka atau tidak suka, termasuk dalam memeriksa relasi politik. Tugas ilmuwan sosial senantiasa menjadi peka terhadap nilai dan preferensi dalam teori, dalam dirinya sendiri, atau pada orang lain.

Ekonomi harus ‘substantif’ dalam arti berangkat dari kebutuhan aktual manusia dan ketergantungan serta dan interaksi dengan lingkungan alam dan sosial. Fokus pada kebutuhan dan mata pencaharian manusia daripada fokus pada pasar dan harga. Selama ini ‘people’ dalam narasi pembangunan hanya berakhir sebagai ‘penerima’ bahkan korban. Agensi dalam diri orang-orang kurang disentuh dan disorot.

Pembangunan ekonomi harus selalu memperhatikan aspek metabolisme sosial yang dipromosikan oleh kalangan Marxist atau seperti ditulis de Molina, et al (2014) yaitu hubungan antara masyarakat dan alam dari akar materialnya dengan menghitung dengan seksama semua aliran material dan energi yang masuk dan keluar dari perekonomian. Metabolisme sosial berusaha untuk menempatkan kebijakan ekonomi dan pembangunan dalam konteks biofisik mereka. Sudut pandang ini membantu kita untuk memahami bahwa kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dalam kapasitas alam dan ekologi yang terbatas sementara ilusi kapitalisme mengakumulasi keuntungan tanpa batas. Menurut pandangan metabolisme sosial, ekonomi hanyalah bagian dari lingkungan, sosial dan iklim, oleh karena itu pertumbuhan harus dibatasi.

Alternatif lain dengan mempromosikan konsep degrowth. Konsep ini sebenarnya ada di mana-mana di negeri kepulauan seperti Indonesia. Degrowth tidak menentang sumber daya alam sebagai komoditas. Degrowth menentang growth sebagai sebuah ideologi yang terus-menerus mendefinisikan ‘good society’ berdasarkan keyakinan palsu bahwa pertukaran pasar akan menjawab semua kebutuhan manusia dan pertumbuhan selalu bagus untuk pembangunan. Kenyataannya dunia tidak seindah itu hidup bersama growth. Banyak studi sudah menjawab bahwa obsesi terhadap growth sudah pasti buruk untuk lingkungan dan growth tidak serta merta bagus untuk kesejahteraan manusia.

Degrowth mengajak kita untuk merenungkan ulang apa sebenarnya yang harus kita hargai dan untuk siapa. Degrowth memercayai bahwa kita bisa hidup sejahtera dan lebih lestari tanpa terobsesi kepada growth. Selain cara pandang, mengubah gaya hidup adalah orientasi degrowth. Prinsipnya mengurangi produksi dan konsumsi untuk orientasi komersial dan lebih memperhatikan kebutuhan dasar sesuai daya dukung alam.

Degrowth bukan praktik berbau eurosentrik. Komunitas adat Indonesia sudah menjadi pengamal ajaran ini ratusan tahun lamanya. Adat Sasi berupa jeda produksi atau buka-tutup kegiatan ekonomi wilayah laut atau daratan di Indonesia bagian timur misalnya benar-benar menghayati prinsip dan etik degrowth tanpa mereka perlu membacanya sebagai wacana sains yang mengkritik kapitalisme.

Saya menyaksikan dan menelitinya di Pulau Kapatcol, Raja Ampat. Kegiatan produksi mereka memperhatikan daya dukung alam dan menghitung beban energi yang harus dikeluarkan alam untuk setiap kegiatan produksi melalui prinsip Sasi. Mereka menerapkan Sasi dengan sadar untuk memberi kesempatan alam meregenerasi dirinya sendiri secara alamiah. Sasi juga melihat alam sebagai aset dan properti bersama untuk hidup berkelanjutan bukan komoditas untuk akumulasi primitif.

Komunitas adat lain seperti komunitas Dayak Iban Sungai Utik juga mengamalkan dengan mengagumkan konsep dan etik degrowth melalui praktik hidup subsisten ‘the art of subsistence living’. Tanpa mengenal konsep Chayanov tentang masyarakat subsisten, mereka mengamalkan bagian demi bagian apa yang disebut konsep ‘family farming‘ dengan logikanya bahwa orientasi terpenting adalah mencukupi diri dan keluarga bukan akumulasi.

Pada akhirnya apa yang disebut pembangunan oleh sebuah negara seharusnya lebih kompleks dari sekadar pembangunan ekonomi. Pembangunan manusia di era krisis iklim dan pandemik berarti pembangunan holistik meliputi upaya melestarikan alam secara keseluruhan mengingat relasi keduanya yang tak terpisahkan. Ini semua seharusnya tak perlu lagi diingatkan karena ada di kepala perencana pembangunan jika mereka sungguh-sungguh dengan Nawacita dan ide pembangunan mental. Kita seharusnya sedang sibuk membicarakan hasil dan evaluasi pembangunan mental bangsa bukan justru menggila dalam melayani pembangunan kapital entah untuk siapa.***

[sumber primer tulisan ini berasal dari pertemuan mahasiswa Belanda dengan warga nelayan Kodingareng dan beberapa aktivis LSM via daring difasilitasi mahasiswa Indonesia yang studi di ISS, Belanda dan Walhi Makassar].

Hertasning Ichlas, mahasiswa pasca-sarjana studi agraria, pangan dan ekologi di International Institute of Social Studies, the Hague.