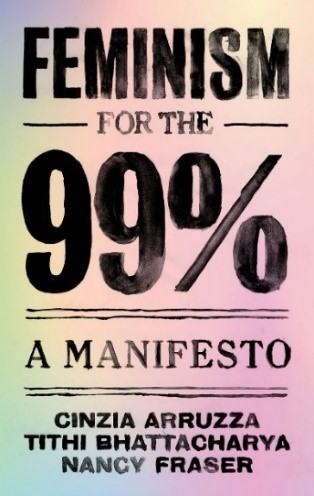

Ilustrasi: Illustruth

Judul buku: Feminism for the 99%: A Manifesto

Penulis: Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, dan Nancy Fraser

Penerbit: Verso

Kota terbit: London

Tahun terbit: 2019

Tebal buku: 85 halaman

“[t]he freedom of the free was the cause of the great oppression of the slaves …”

― Domenico Losurdo, Liberalism: A Counter-History

BELAKANGAN ini saya dibuat gerah oleh dukungan para feminis liberal di lini masa terhadap Kamala Harris, calon Wakil Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat. Bahkan ada yang sampai menyatakan bahwa Kamala Harris itu semacam harapan dan lantas membuat analogi yang menyamakannya dengan perempuan Papua. Dukungan semacam ini bikin saya gerah karena sesungguhnya Kamala Harris bukanlah politisi yang patut didukung.

Sebetulnya dukungan terhadap Kamala Harris ini tidak terlalu mengherankan. Pada Pilpres AS 2016, para feminis liberal juga mendukung Hillary Clinton hanya karena ia perempuan, tak peduli kalau pada 2002 lalu ia mendukung Perang Irak. Perempuan politisi seperti Sarah Palin atau Condoleezza Rice di AS juga tidak serta merta layak mendapatkan dukungan dari kaum perempuan mengingat kebijakan mereka justru membahayakan keberlangsungan hidup banyak orang, termasuk perempuan (Power, 2009).

Feminisme liberal memang bikin saya gerah sejak lama. Mereka menyamaratakan semua perempuan. Seolah Kamala Harris, Hillary Clinton, Liliana Tanoesoedibjo, Puan Maharani atau Sri Mulyani sama dengan para perempuan buruh pabrik di Majalaya atau Bekasi, ibu-ibu pejuang keadilan ekologis di Kendeng, atau ibu-ibu korban penggusuran di Bandung, Jakarta dan tempat-tempat lainnya. Padahal, para perempuan tersebut jelas berbeda kelas sosial dengan kepentingan yang saling bertentangan.

Alih-alih mengajak untuk bergerak bersama melawan berbagai bentuk penindasan struktural terhadap perempuan, feminisme liberal malah mengajukan tawaran serta mengadvokasi program-program yang merugikan sebagian besar perempuan. Saya beri tiga contoh. Pertama, mendukung politisi perempuan yang kebijakan-kebijakan politiknya merugikan orang kebanyakan. Kedua, mengajukan bentuk-bentuk ‘pemberdayaan’ perempuan yang justru tidak membuat sebagian besar perempuan berdaya. Ketiga, melanggengkan penindasan terhadap perempuan dengan mengabaikan masalah-masalah struktural yang menentukan adanya penindasan tersebut.

Beruntungnya, sejumlah intelektual feminis seperti Nancy Fraser, Cinzia Arruza dan Tithi Bhattacharya menuliskan sebuah pernyataan politik yang sangat baik untuk melawan pandangan feminisme liberal—atau yang disebut juga sebagai feminis imperialis (Power, 2009)—untuk kepentingan sebagian besar perempuan dan kelas pekerja di dunia atau yang disebut sebagai kaum 99%. Pernyataan tersebut dituangkan dalam buku berbentuk pamflet setebal 85 halaman yang terbit tahun lalu berjudul Feminism for the 99%: A Manifesto.

Beranjak dari situasi krisis di dalam kapitalisme saat ini, para penulis merumuskan manifesto tentang feminisme untuk kaum 99% melalui 11 tesis utama. Saya akan melakukan tinjauan atas buku tersebut.

Masalah yang kita hadapi saat ini dan akar subordinasi perempuan

Istilah 99% dalam buku ini merujuk kepada jargon yang dipopulerkan gerakan Occupy Wallstreet 2011 lalu. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan mayoritas atau sebagian besar penduduk di muka bumi yang merupakan kelas pekerja, dari mulai buruh tani, nelayan, pekerja kantoran, pekerja rumahan, pekerja di industri media dan industri kreatif, hingga pekerja lepas/freelancer.

Seluruh tesis yang ada di dalam manifesto ini didasarkan pada berbagai permasalahan struktural yang diakibatkan oleh sistem ekonomi politik yang berlaku saat ini, kapitalisme neoliberal. Di bawah sistem ini, privatisasi yang terjadi di semua sektor termasuk pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik, telah mengakibatkan kesengsaraan pada kaum 99%, terlebih para perempuan. Di banyak negara Global South, misalnya Indonesia, privatisasi di sektor-sektor publik muncul sebagai bagian dari Structural Adjusment Programs/SAPs dari lembaga pembangunan internasional seperti International Monetary Fund(IMF) atau World Bank. SAPs sendiri merupakan paket kebijakan yang harus dijalankan setiap negara yang mendapatkan bantuan dana dari lembaga-lembaga pembangunan internasional tersebut—salah satunya adalah pemotongan subsidi (Davis, 2004).

Selain privatisasi sektor publik, kerusakan lingkungan juga menjadi salah satu problem utama yang dihadapi oleh kaum 99%. Kerusakan berat lingkungan di berbagai tempat akibat eksploitasi alam berlebihan berkaitan erat dengan wacana pembangunan yang berlaku hampir di seluruh dunia hingga saat ini (Campbell, 2013; Roy, 2015; Shah and Lerche, 2017). Kebutuhan akan sumber-sumber alam yang ditentukan oleh segelintir penguasa kapital uang (money capital) telah mengubah alam menjadi komoditas (commodity) tersendiri (lihat Harvey, 2018). Kenyataan tersebut, sebagaimana diungkap dalam buku Manifesto ini, persis menggambarkan apa yang pernah dijelaskan oleh Roy (2015, hal. 46), bahwa “…kapitalisme tengah menghancurkan bumi.”

Dalam rezim pengelolaan sumber alam yang eksploitatif ini, buruh dengan upah murah adalah kuncinya (Pratap, 2014). Kasus Marikana Massacre di Afrika Selatan menjadi salah satu contoh yang paling mengerikan dari hal tersebut (Munusamy, 2015). Bukti lainnya, banyak perusahaan memindahkan pabrik-pabrik produksi ke wilayah dengan tenaga kerja murah dan sumber alam berlimpah di negara-negara Global South (Suwandi, 2019). Eksploitasi alam dan kerja-kerja manusia (labour) memang berkelindan erat (Pratap, 2014; Roy, 2015).

Selain itu, dalam masyarakat kapitalis, pembentukan kelas tidak hanya ditentukan oleh eksploitasi langsung dari labour, tapi juga dari hubungan-hubungan yang membentuk dan melanggengkan itu (hal. 24 & 68). Dalam buku ini, persoalan mengenai reproduksi sosial menjadi sorotan utama. Reproduksi sosial merupakan “segenap aktivitas yang dibutuhkan untuk menciptakan, memelihara, dan merestorasi komoditas tenaga kerja” (Mohandesi dan Teitelman, 2017, hal. 39). Kerja-kerja reproduksi sosial ini terbagi menjadi dua. Pertama, kerja-kerja yang ada di dalam rumah tangga yang tidak dibayar karena tidak dianggap sebagai sebuah kerja seperti memasak, mengurus rumah, mencuci pakaian, merawat anak. Kedua, kerja-kerja reproduktif yang dianggap sebagai kerja (dan dibayar) seperti pekerjaan di bidang kesehatan (misalnya pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah sakit) dan pendidikan (misalnya pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekolah).

Posisi dari kerja reproduksi sosial ini sangatlah penting. Menurut Fraser (2017, hal. 23), reproduksi sosial merupakan “sebuah kondisi latar belakang yang tak terelakkan posisinya bagi kemungkinan produksi ekonomi dalam sebuah masyarakat kapitalis.” Meski demikian, tanggung jawab dari kerja-kerja reproduksi sosial selalu dieksternalkan kepada keluarga, dalam hal ini terutama kepada perempuan semata. Oleh karena itu, kerja-kerja reproduksi sosial akhirnya dikomodifikasi bagi yang dapat membayarnya dan menjadi urusan privat bagi yang tidak dapat melakukannya (hal. 79).

Di bagian postface buku, ketiga penulis mengatakan secara struktural aspek reproduksi sosial berhubungan erat dengan problem ketimpangan pembagian peran gender di dalam masyarakat. Mereka berargumen bahwa reproduksi sosial ini merupakan isu feminis karena kapitalisme menciptakan struktur subordinasi terhadap perempuan melalui kerja reproduksi sosial yang tanggung jawabnya diserahkan kepada perempuan (hal. 21). Logika homo economicus yang menempatkan laba (profit) sebagai lokus utama dari ekonomi memang dominan dan selalu menjadi yang utama di dalam kapitalisme (Marcal, 2020). Logika ini menyebabkan timbulnya pemisahan yang ketat antara kerja produktif dan reproduktif di dalam masyarakat kapitalis dan menyebabkan tersingkirnya reproduksi sosial sebagai center dari akumulasi kapital (Bhattacharya, ed., 2017).

Konsekuensinya, di dalam organisasi reproduksi sosial yang bergantung pada peran gender bersemayam opresi terhadap perempuan (hal. 22). Oleh karena itu, ketiga penulis buku ini berargumen bahwa akar dari seksisme itu bersifat struktural, yakni kapitalisme yang telah menciptakan bentuk ‘modern’ dari seksisme (hal. 21). Kerja-kerja produktif—yang berkaitan langsung dengan peningkatan laba—selalu dianggap sebagai kerja utama di dalam ekonomi dan menjadi domain utama laki-laki. Sementara kerja-kerja reproduksi sosial di dalam rumah tangga yang tidak dibayar karena tidak dianggap sebagai sebuah kerja seperti memasak, mengurus rumah, mencuci pakaian, merawat anak, selalu menjadi domain utama perempuan.

Selain itu, pembagian rasial yang juga terjadi dalam kerja-kerja reproduktif (hal. 22). Ketiga penulis, misalnya, memberikan ilustrasi mengenai para perempuan kulit berwarna yang mengerjakan kerja-kerja reproduksi sosial untuk para perempuan kulit putih. Di sisi lain, kerja reproduksi yang dianggap sebagai kerja (dan dibayar) seperti pekerjaan di bidang kesehatan (di rumah sakit, dll) dan pendidikan (sekolah, dll) pun kian tergerus neoliberalisme sebagaimana telah saya singgung pada bagian sebelumnya.

Atas fakta ini, tak heran jika kemudian persoalan reproduksi sosial-lah yang paling banyak menjadi tuntutan dari feminist strike yang militan (hal. 9). “Workers are revolting against capital’s assault on social reproduction,” kata ketiga penulis buku ini (hal. 9). Salah satu contohnya adalah adanya tuntutan penyamaan upah antara perempuan dan laki-laki. Buku ini mengilustrasikan dengan feminist strike di Spanyol. Para peserta strike menolak dibayar lebih murah dari laki-laki untuk kerja yang sama (hal. 2). Perbedaan upah yang menonjol ini tidak lain merupakan dampak dari seksisme di dalam lingkup produksi.

Buku ini juga menggarisbawahi adanya hubungan erat antara kekerasan berbasis gender dengan hubungan-hubungan sosial yang ada di dalam kapitalisme. Perempuan-perempuan yang dianggap ‘gagal’ dalam menjalankan perannya di dalam masyarakat kapitalis, yang tidak lain sebagai penanggung jawab utama kerja-kerja reproduktif, seringkali menghadapi kekerasan baik dari keluarga maupun masyarakat. Para perempuan yang bekerja di sektor produktif pun menghadapi hal serupa, sebagaimana diilustrasikan oleh ketiga penulis di dalam buku ini. Di Maquiladora, Mexico, para bos dan manajer di pabrik-pabrik memerkosa, melecehkan secara verbal, dan merendahkan tubuh perempuan melalui body searching dalam rangka meningkatkan produktivitas dan menghancurkan pengorganisiran buruh (hal. 32).

Kita butuh feminisme untuk kaum 99%,bukan feminisme liberal

Berbagai persoalan yang dihadapi oleh kaum 99%—termasuk perempuan dan kelompok marjinal lain—ini hanya dapat diatasi oleh feminisme yang bersatu dengan gerakan anti-kapitalis. Ketiga penulis buku ini menyebutnya sebagai ‘Feminisme untuk Kaum 99%’. Feminisme ini bertujuan untuk mencabut akar kapitalisme yang menyebarkan barbarisme (hal. 13). Feminisme ini tidak membatasi dirinya pada ‘isu-isu perempuan’ sebagaimana ia didefinisikan secara tradisional, melainkan berdiri untuk semua kelompok yang dieksploitasi, didominasi dan ditindas. Ketiga penulis buku ini menyebut feminisme untuk kaum 99% sebagai “sumber harapan bagi semua kemanusiaan.” (hal. 14).

Feminisme untuk kaum 99% secara khusus membahas persoalan subordinasi reproduksi sosial sebagai akar dari penindasan gender di dalam masyarakat kapitalis (hal. 20). Dengan lugas, ketiga penulis manifesto ini menyatakan bahwa feminisme untuk kaum 99% adalah feminisme yang bersatu dengan setiap gerakan yang berjuang untuk kepentingan kaum 99%, seperti gerakan untuk pendidikan tinggi yang gratis dan berkualitas, pelayanan publik bagi semua orang, perumahan layak dan terjangkau, perjuangan pemenuhan hak-hak buruh, perlindungan kesehatan universal, dan gerakan untuk keadilan ekologis (hal. 15). Manifesto yang ada di dalam buku ini menegaskan bahwa feminisme untuk kaum 99% juga bersifat eco-socialist. Feminisme untuk kaum 99% berbeda dengan gerakan ‘kapitalis hijau’ karena bertujuan untuk pembebasan perempuan dan perlindungan bumi dari bencana ekologis dengan melampaui kapitalisme (hal. 49). Mereka menekankan bahwa feminisme ini bukan hanya anti-neoliberalisme tapi juga anti kapitalisme.

Persis di titik ini para penulis menyerang feminisme liberal. Bagi mereka feminis liberal merupakan bagian dari permasalahan yang dihadapi oleh kaum 99%. Feminisme liberal menolak meng-address persoalan sosial ekonomi yang membuat kebebasan dan pemberdayaan tidak benar-benar ditujukan bagi kepentingan sebagian besar perempuan.

Salah satu program pemberdayaan ala feminisme liberal yang paling terkemuka –yang kemudian banyak diadopsi oleh berbagai lembaga pembangunan internasional—ialah program mikrokredit (Keating, Rasmussen & Rishi, 2010). Program mikrokredit tersebut telah membuat perempuan bergantung pada kreditor (hal. 30). Lebih jauh, pemberdayaan yang liberal seperti program mikrokredit atau peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan hanya berfokus pada perkembangan individu dalam perspektif yang atomistik/individualis (Sardenberg, 2008).

Para penulis buku ini kemudian menyebut feminisme liberal telah menyediakan alibi yang sempurna bagi neoliberal untuk beroperasi (hal. 12). Bukan hanya dengan budaya neoliberal yang transgressive, feminisme liberal, menurut ketiga penulis manifesto ini, juga sejalan dengan budaya korporat yang tentunya kapitalistik (hal. 12). Melalui slogan yang terkenal, ‘breaking the glass ceiling’, feminis liberal dengan logika yang selaras dengan kepentingan akumulasi kapital mengajak para perempuan berprivilese untuk menjadi pimpinan perusahaan dan menduduki jabatan-jabatan penting di dalam militer (hal. 11). Ajakan untuk mencapai ‘gender equality’ ala feminisme liberal ini bermasalah karena ini berarti tugas mengatur eksploitasi terhadap sebagian besar perempuan lainnya harus dibagi merata antara laki-laki dan perempuan (hal. 2).

Selain itu, seruan untuk menjadi CEO melalui slogan “cracking the glass ceiling” juga selaras dengan antusiasme korporat soal ‘keberagaman’ (hal. 11). Dalam hal ini, termasuk mengakomodasi kelompok LGBTQI+ di perusahaan-perusahaan namun tetap mengabaikan hak-hak mereka sebagai pekerja.

Dunia Tanpa Mandor

“Equal opportunity domination,” begitu ungkap ketiga penulis, merupakan istilah untuk menggambarkan kondisi di mana orang-orang biasa, termasuk para perempuan, harus bersyukur bahwa yang memberangus serikat mereka atau yang mengurung anak-anak mereka di perbatasan adalah perempuan juga, bukan laki-laki (hal. 2).

Secara singkat, tujuan akhir dari feminisme liberal bukanlah kesetaraan, melainkan meritrokrasi. Dengan demikian, feminisme liberal, menurut para penulis manifesto, tidak lagi relevan saat ini karena mereka tidak dapat mencabut akar subordinasi perempuan secara menyeluruh, selain juga memberikan nama yang buruk bagi feminisme (hal. 12).

Feminisme untuk kaum 99% sama sekali tidak tertarik dengan ‘breaking the glass ceiling’, apalagi merayakan para perempuan borjuis yang menjadi CEO. Bertentangan dengan itu, feminisme untuk kaum 99% justru menginginkan dunia tanpa CEO dan tanpa tempat-tempat kerja yang menindas kaum 99% (hal. 13). Oleh karena itu, perjuangan kelas dan dari bawah menjadi kuncinya (hal. 84). Perjuangan kelas ini juga mencakup perjuangan untuk memusatkan kembali reproduksi sosial di dalam sistem sosial yang ada saat ini, termasuk di dalamnya untuk pelayanan kesehatan universal, pendidikan gratis, keadilan ekologis, akses untuk energi bersih, serta perumahan dan transportasi publik layak. Selain juga perjuangan politik untuk pembebasan perempuan melawan rasisme, xenophobia, perang serta kolonialisme (hal. 25).

Ringkasnya, feminisme untuk 99% bertujuan untuk menghubungkan perjuangan melawan kekerasan berbasis gender dengan perjuangan melawan semua bentuk kekerasan yang dihasilkan oleh sistem sosial di dalam masyarakat kapitalis saat ini (hal. 33).

Secara keseluruhan, manifesto feminisme untuk kaum 99% ini ditulis dengan sangat baik, lugas dan jelas. Masalah-masalah penting yang menjadi sorotan utama manifesto ini juga diulas dengan lengkap. Kritik-kritik fundamental atas sistem ekonomi politik kapitalisme dan neoliberalisme yang berkelindan erat dengan struktur opresi gender di dalam masyarakat yang dielaborasi dengan detail menjadi keunggulan utama buku ini. Hal tersebut membuat saya menempatkan buku ini sebagai salah satu buku rujukan utama mengenai feminisme kontemporer yang harus dibaca oleh semua orang.

Meski demikian, mengingat berbentuk pamflet, buku ini tidak cukup menyajikan banyak data secara mendetail. Selain itu, manifesto ini akan lebih memukau lagi jika lebih banyak memberikan ilustrasi mengenai apa yang banyak terjadi di negara-negara global south.

Pada akhirnya, di tengah berbagai masalah yang kita, kaum 99%, hadapi saat ini di bawah sistem ekonomi politik kapitalisme neoliberal, yang kita butuhkan memang bukan feminisme liberal yang dengan bangga mengusung orang-orang semacam Kamala Harris atau Hillary Clinton.

Yang kita butuhkan adalah feminisme untuk 99%. ***

Kepustakaan

Bhattacharya, Tithi, ed. 2017, Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Opression, London: Pluto Press.

Campbell, Beatrix 2013, End of Equality, Calcutta: Seagull Books.

Davis, Mike 2004, “Planet of Slums: Urban Involution and the Informal Proletariat,” New Left Review, vol. 26, March-April, hh. 5-34.

Fraser, Nancy 2017, “Crisis of Care? On the Social Reproduction of Labor and the Global Working Class,” dalam Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Opression, Tithi Bhattacharya, ed., London: Pluto Press.

Harvey, David 2018, Marx, Capital and the Madness of Economic Reason, London: Profile Books Ltd.

Keating, C, Rasmussen, C & Rishi P 2010, “The Rationality of Empowerment: Microcredit, Accumulation by Dispossession, and the Gendered Economy,” Signs (Feminist Theorize International Political Economy Special Issue), vol. 36, no. 1, hh. 153-176.

Marcal, Katrine 2020, Siapa Memasak Makan Malam Adam Smith: Kisah tentang Perempuan dan Ilmu Ekonomi (terjemahan oleh Ninus D. Andarnuswari), Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Mohandesi, Salar dan Emma Teitelman 2017, “Without Reserves,” dalam Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Opression, Tithi Bhattacharya, ed., London: Pluto Press.

Munusamy, Ranjeni 2015, “The Marikana massacre is a tale of utter shame for South Africa”, The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2015/jun/26/marikana-massacre-ramaphosa-lonmin

Power, Nina 2009, One Dimensional Woman, O Books.

Pratap, Surendra 2014, Emerging Trends in Factory Asia: International Capital Mobility, Global Value Chains and The Labour Movements, Hongkong: Asia Monitor Resource Center.

Roy, Arundhati 2015, Capitalism: A Ghost Story, London: Verso.

Sardenberg, CMB 2008, “Liberal vs. Liberating Empowerment: A Latin American Feminist Perspective on Conceptualising Women’s Empowerment,” IDS Bulletin, vol. 39, no. 6, hh. 18-27.

Shah, Apla dan Jens Lerche 2017, Behind the Indian Boom: Inequality and Resistance at the heart of economic growth (Adivaani/One of Us).

Suwandi, Intan 2019, Value Chains: The New Economic Imperialism, New York: Monthly Review.