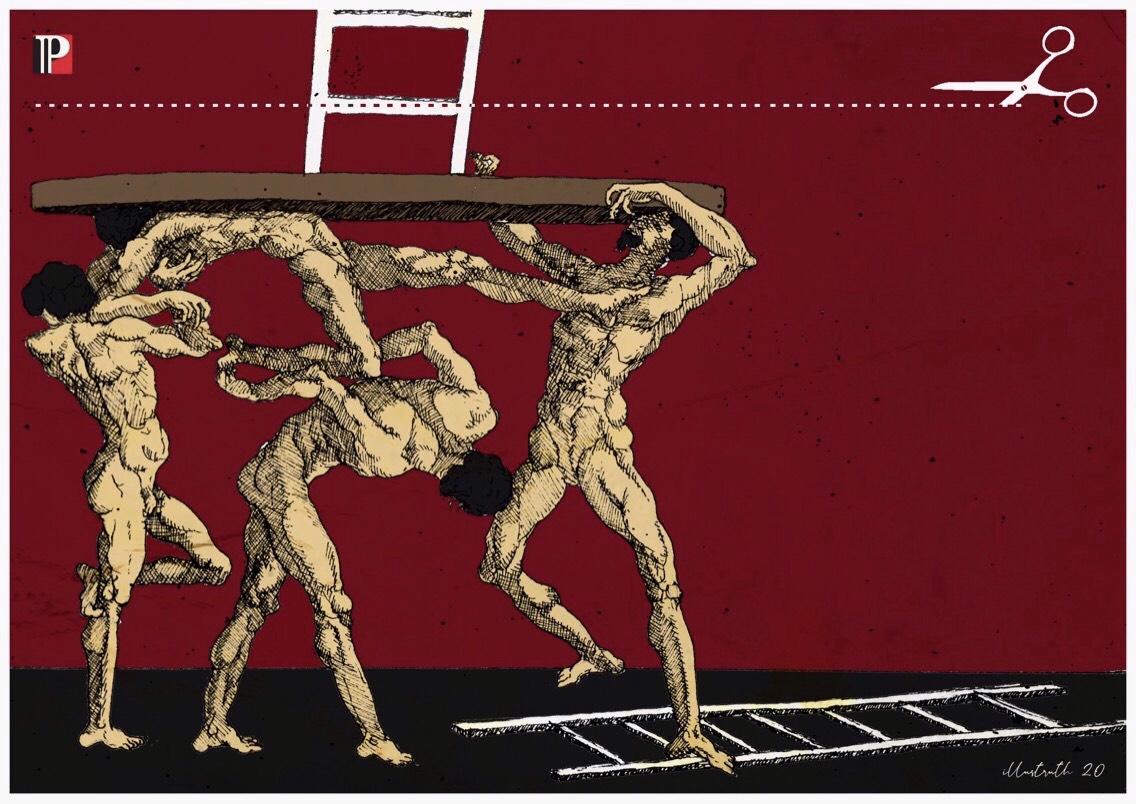

Ilustrasi oleh Illustruth

ORANG-ORANG tahu Parasite padat alegori. Kecuali bapak-bapak bersemangat yang ingin film kritik kapitalisme cuma berisi bakuhantam dua jam penuh dengan aparat, orang paham semangat film Bong Jon Hoo ialah menistakan kapitalisme di Korea Selatan. Alegori-alegorinya mendedah ketimpangan yang mendarah daging dalam arsitektur dan gesture insani sehari-hari.

Namun, alegori paling menakutkan dari film ini bukanlah yang terpampang secara superfisial—bukan Batu Cendekiawan, rumah keluarga Kim dan Park yang terjajar secara vertikal, ataupun judulnya sendiri. Alegori paling menakutkan film ini terpatri pada struktur naratifnya. Parasite, secara naratif, ialah lingkaran yang utuh. Ia berakhir di mana ia dimulai. Keluarga Kim kembali ke rumah semi-bawah tanahnya yang apek dan kumuh. Mereka kini kehilangan Ki-jung. Ki-taek, sang ayah, menjadi buron dan harus bersembunyi di bawah rumah keluarga Park entah sampai kapan.

Dalam keterpurukan, sang bungsu Ki-woo merapalkan rencananya membebaskan Ki-taek dari persembunyian. Rencananya sama dengan rencana awal yang mengantarkan keluarga mencicipi rumah megah keluarga Park serta ke lubang yang sangat dalam. “Ayah, hari ini aku menyusun sebuah rencana,” tulis Ki-woo kepada ayahnya. “Aku akan mendapatkan uang. Ketika aku mempunyai uang, aku akan membeli rumah itu.”

Film lantas menampilkan Ki-woo yang sudah tampak sukses dan Chung-sook, ibunya, membeli rumah bersangkutan. Ki-taek keluar dari persembunyian bawah tanahnya, tak tahu setelah berapa lama. Dengan wajah yang lusuh dan terpana, ia menghampiri anak dan istrinya di kebun luas bermandikan cahaya matahari. Ia memeluk mereka.

Tak sedikit penonton yang bingung menyaksikan adegan yang menutup film Parasite barusan. Maka, saya paparkan saja satu kenyataan yang mempermudah Anda menafsirkannya: orang-orang seperti Park Dong-ik, kepala keluarga Park, pemilik rumah megah yang ditikam Ki-taek dalam amarahnya, lazimnya ialah bagian dari konglomerasi bisnis dengan sebutan chaebol. LG, Hyundai, Samsung ialah chaebol. Sepuluh chaebol teratas menguasai 27 persen aset bisnis di negara ini. Chaebol terang-terangan diperlakukan istimewa oleh negara. Orang tak menjadi konglomerat chaebol dengan niat dan kerja keras. Mereka terlahir di trah yang tepat.

Dus, rencana Ki-woo? Ia hanyalah rencana yang indah. Tidak ada jalan keluar untuk ayahnya, untuk dirinya. Yang ada semata impian yang menjadikan hari esok mereka masih cukup bermakna untuk ditapaki.

***

Apa salahnya berharap? Harapan membuka jalan ke masa depan. Dengan berpegangan kepadanya, hidup tak mandek dalam jurang kejumudan dan keputusasaan. Harapan, menukil kata-kata teolog Jürgen Moltmann, membuat masa depan terbayang.

Namun, impian Ki-woo adalah alegori yang menakutkan tentang harapan—tentang bagaimana rencana indah menjadikan kita tokoh tragis kisah kita sendiri. Tentang bagaimana keinginan akan hidup yang lebih baik menjadikan piramida yang tak mungkin dipanjat nampak seperti rute lari yang lurus. Semua berkesempatan mencapai garis akhir asal mau berlari.

Saya biasanya bisa mengendus kapan saya akan dijebak untuk bergabung dalam skema piramida. Polanya seragam dan usang. Seorang kenalan lama sekonyong-konyong saja akan mendekati saya, berbasa-basi secara ganjil sebelum akhirnya bertanya apakah saya tertarik bergabung dalam investasi yang basah. Bila saya tidak bergabung, niat saya untuk sukses akan dipertanyakan. Saya dicemooh seakan tidak mau mengambil uang yang sudah tersodor tepat ke depan muka saya.

Sembilan puluh sembilan persen dari mereka yang bergabung dengan skema piramida bakal kehilangan uangnya. Barang jualan mereka biasanya tak berguna, terdengar konyol, dan jangan heran kalau suatu hari Anda menemukan mereka berjualan minyak lintah Samudra Pasifik. Kekayaan petinggi-petingginya terang-terangan berasal dari agen-agen penjualan yang diharuskan membayar uang dengan nominal besar sebelum bergabung. Selanjutnya para agen penjualan ini berburu mencari agen-agen bawahan mereka sendiri.

Dengan segenap keganjilan ini, skema piramida tak pernah kehabisan agen baru untuk direkrut. Mereka terus menemukan pemimpi baru untuk diperas dan dikerjai. Cerita upik abu yang menjadi empunya kapal pesiar lewat bisnis bersangkutan adalah magnet yang selalu manjur. Dan fakta bahwa para pemimpi ini harus diisap dan menderita di bawah piramida yang tak berpihak kepada mereka menjadi dimaklumi ketika mereka diwanti-wanti supaya mau menderita untuk mengejar apa yang mereka mau. Kesuksesan terbuka untuk siapapun tapi hanya mereka yang ikhtiarnya kuat dan rela bersakit-sakit yang akan meraihnya.

Itulah kekuatan harapan. Namun, tidakkah Anda ingin mengumpat para petinggi skema piramida dengan semua lema kamus cercaan Anda ketika tahu harapan siapa yang mereka eksploitasi? Kenalan-kenalan saya bukan orang yang menganggap uang yang mereka rogoh untuk bergabung dalam skema piramida kecil. Dan saya tak akan heran kalau ada di antaranya yang berharap bisnis yang diikutinya akan memungkinkannya memberangkatkan orang tua berhaji, hanya untuk melihat tabungannya hangus di pengujung semuanya.

Dari sini saya tak cuma bisa berbicara tentang skema piramida. Tidakkah kita ingin mengernyitkan dahi terhadap unggahan Facebook semacam ini? Hary Tanoesoedibjo—atau agensi media sosialnya tepatnya—bilang kita tak bisa memilih kita lahir dari siapa. “Tapi,” lanjutnya, “kalau kita mati miskin, itu bukan takdir, itu bukan nasib. Masa depan kita, ada di tangan kita.”

Para pengikut Hary Tanoesoedibjo di Facebook berbondong-bondong membenarkan sang taipan. Mereka memintanya untuk membagikan ilmunya. Pernyataan barusan, memang, terdengar sangat sah. Ia diucapkan oleh salah satu taipan paling disegani yang awalnya bukan siapa-siapa. Namun, bila beliau mau buka-bukaan, beliau mendapatkan kekayaan menjulangnya karena menjadi proksi bendahara keluarga Cendana. Bila beliau dilahirkan sejuta kali di kehidupan yang lain, ia tak akan sekali pun sesukses inkarnasinya yang sekarang. Soeharto cuma ada satu. Liem Sioe Liong, pilar bisnisnya, cuma ada satu.

Saya tak perlu mengingatkan kepada Anda berapa banyak jumlah populasi Indonesia.

Tidak ada ilmu yang bisa dibagikan oleh sosok-sosok di atas kecuali mereka adalah Upik Abu yang terpilih menjadi Cinderella lewat serangkaian peristiwa dengan probabilitas yang lebih mendekati mustahil. Akan tetapi, inilah kekuatan harapan—cerita Hary Tanoesudibjo, Chairul Tanjung tak pernah dibaca sebagai cerita keberuntungan. Kisah-kisah mereka terlihat seperti kisah kegigihan, tekad, dan kerja keras.

Kalau Anda sadar, cuma ada tiga macam liputan terhadap taipan-taipan tajir di Indonesia. Pertama, liputan tentang manuver bisnis dan politik mereka. Kedua dan ketiga, liputan tentang kekayaan mereka yang menyilaukan dan bahwa mereka memulai semuanya dari bawah. Cerita-cerita Cinderella sosok semacam Chairul Tanjung, Hary Tanoesoedibjo, hemat kata, tak pernah sepi peminat. Saya tak bisa membayangkan orang membaca kisah mereka kalau bukan buat meyakinkan diri sukses merupakan pilihan.

Ketimpangan tak dianggap sebagai tanda bahwa piramida masyarakat kita nyaris tak mungkin dipanjat dan ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ia malah memperkokoh keyakinan bahwa kunci kesuksesan adalah ikhtiar. Ini bukan kata saya. Ini kata peneliti Harvard. Cerita satu-dua insan yang berhasil memanjat dari bawah ke atas memupuk harapan jutaan orang yang tak akan pernah mengumpulkan sepersepuluhribu kekayaan dari satu-dua insan ini seumur hidupnya.

Selanjutnya apa kalau bukan kepercayaan ini menggiring orang-orang memburu kekayaan sendiri-sendiri, sikut-sikutan, bunuh-bunuhan, sama sekali melupakan pentingnya redistribusi?

***

Mungkin Anda sudah menonton satu film kritik kapitalisme lain berjudul La Hoyo (The Platform). Orang-orang melabelinya horor lantaran bagaimana dari awal sampai akhir ia mencekam penontonnya dan tak memberikan mereka ruang bernapas. Goreng, sang protagonis, menjadi korban kanibalisme pada satu titik dan itu belumlah pengalaman terburuknya di penjara vertikal yang menjadi latar film ini serta ditampilkan sebagai alegori kapitalisme.

Dalam artian tertentu, Parasite lebih menunaikan kewajibannya sebagai film horor untuk menggentarkan penonton. Penjara vertikal La Hoyo ialah semesta mustahil bikinan David Desola dan Galder Gaztelu-Urrutia. Tapi, semesta The Parasite terlalu meyakinkan, terlalu dekat dengan semesta kita. Yang memisahkan banyak orang dari Ki-woo tidaklah ada. Kita semua adalah pemimpi yang akan terbangun, entah kapan, di tempat awal kita tertidur. Tak ada jalan keluar untuk mereka yang tersekap di bawah tanah kecuali rencana-rencana indah yang tak akan pernah terlaksana.

Berharap seharusnya adalah hal yang sederhana—sederhana dan indah. Tapi, ia tak pernah sesederhana dan seindah itu saat kita tinggal dalam piramida yang jahat ini.***

Geger Riyanto, Mahasiswa Ph.D. Institut Antropologi Universitas Heidelberg