Foto: Scott Takushi/Twin Cities

Dalam Al-Qur’an Surah Al-Hujurat: 13, Allah berfirman, “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan maha teliti.”

DALAM persidangan Konferensi Asia Afrika di Bandung, delegasi Irak—jika tidak keliru, Muhammad Fadhil Jamali, anggota parlemen Irak—menutup pidatonya dengan menyitir ayat di atas. Sebelumnya, ia menggelorakan beberapa hal yang kita kenal sebagai ‘semangat Bandung’ dalam pidatonya: dukungan terhadap rakyat Palestina untuk kembali ke rumah-rumah mereka, pembebasan negara Asia dan Afrika yang terjajah, dan pengakuan atas hak menentukan nasib sendiri dan pembebasan di mana pun mereka berada.

Ayat tersebut menegaskan satu hal yang diperjuangkan oleh negara-negara Asia dan Afrika ketika Konferensi Bandung—dan ditegaskan di PBB hingga akhir 1960an—yang menyerukan kesamaan ras, hak menentukan nasib sendiri, dan persamaan kedudukan di mata hukum internasional antara semua bangsa di dunia. Negara-negara ini adalah negara yang dulunya mengalami rasisme di masa kolonial, dimana orang-orang ‘pribumi’, yang tidak punya lahan dan kuasa, menjadi warga negara kelas dua di mata pemerintah kolonial.

Indonesia bukan pengecualian. Struktur kewarganegaraan di negara Hindia Belanda mengadopsi pembedaan warga negara berdasarkan ras. Secara hukum, dalam Konstitusi Hindia Belanda (Regeeringsreglement) tahun 1854, kewarganegaraan Hindia Belanda dibedakan menjadi dua jenis: orang-orang Eropa atau semacamnya, dan “orang-orang pribumi”) yang terdiri atas orang-orang Tionghoa, Arab, dan “oriental asing”. Pada 1920, muncul definisi baru tentang ‘pribumi’ yang dibedakan dari orang-orang “oriental asing” tersebut, dengan hierarki implisit yang mengatur hak dan tanggung jawab mereka di negara hukum.

Asumsi ini didasarkan pada sebuah asumsi tentang peradaban (civilite/civilization), dimana ada asumsi di kalangan pemikir Eropa masa itu bahwa orang-orang non-Eropa dianggap tidak gagal memenuhi “standar peradaban” hanya karena tidak punya kualitas tertentu yang dimiliki oleh rasionalitas pencerahan Eropa. Istilah “standar peradaban” ini, menurut Gerrit Gong, menjadi ‘pintu gerbang’ masuknya sebuah peradaban dalam tatanan peradaban universal yang diimajinasikan orang-orang Eropa. Cara berpikir ‘Eropa’ tentang orang-orang Asia sangat lekat dengan cara pandang ini; karena orang-orang Asia dianggap sebagai “despot oriental”, mereka harus diberadabkan dan dipisahkan (secara implisit) dari orang-orang Eropa ketika memerintah di Asia.

Jangan lupa, bagi pemikir-pemikir dan administrator kolonial masa dulu (semacam Daendels atau Raffles di Asia Tenggara), kolonialisme bukanlah eksploitasi paksa, melainkan misi pemberadaban, yakni misi untuk menjadikan orang-orang Asia dan Afrika lebih baik dari masa lalu despotik mereka.

Ketika orang-orang Jepang datang dan mendirikan pemerintahan sementara, hierarki semacam ini tetap ada; pemerintahan Jepang yang militeristik membagi warga negara secara hierarkis untuk memudahkan mereka mengatur dan memobilisasi semua warga negara melawan dua musuh bebuyutan mereka: Amerika Serikat dan Australia.

Pengalaman rasisme semacam ini membekas dan menjadi ‘pemersatu’ negara-negara Asia dan Afrika (termasuk di dalamnya satu kelompok negara Muslim) untuk bersuara vokal di politik internasional. Laporan Perwakilan Tetap RI di PBB tahun 1958 menyebut bahwa dalam debat-debat soal kesamaan ras di Majelis Umum PBB, ada satu negara yang cukup jarang ‘bersahabat’ dengan Indonesia di isu-isu semacam ini. Negara itu ialah Amerika Serikat.

Hal ini tidak mengherankan. Di perundingan damai Paris tahun 1919, yang menyelesaikan Perang Dunia I, proposal tentang “kesamaan ras dalam hukum internasional” yang diajukan oleh Jepang (sebagai salah satu negara Asia pemenang perang) ditolak mentah-mentah oleh Amerika Serikat dan Australia. Ide tentang superioritas Barat memang saat itu menjadi sebuah tren dalam pemikiran politik internasional (seperti, misalnya, diajukan oleh akademisi Inggris Lothrop Stoddard). Ide tentang persamaan ras dan warna kulit juga dianggap akan mendorong gerakan-gerakan pembebasan nasionalis di Asia dan Afrika untuk menemukan momentum dan meminta merdeka.

Tentu ini tidak diinginkan oleh negara-negara Barat, yang akan kehilangan negara jajahan dan kekayaan yang mereka ekstraksi dari sana, hanya karena dorongan atas “kesamaan ras”. Belum lagi problem rasialisme yang mengakar di Amerika Serikat (terhadap warga kulit hitam) atau Australia (terhadap warga “Bangsa Pertama”) di negara mereka yang dibangun di atas garis warna kulit.

Problem rasisme—yang hari ini muncul dan terbuka secara global—punya akar yang sangat kuat dalam kolonialisme dan imperialisme. Dekolonisasi tidak membuat hal tersebut hilang. Segregasi warna kulit masih menjadi hal biasa di Amerika Serikat hingga sekarang, dan mitos Kapten Cook masih diperingati sebagai bagian dari perayaan nasional Australia, menimbulkan bekas yang mendalam bagi masyarakat “Bangsa Pertama”.

***

Al-Qur’an punya posisi yang tegas untuk menolak rasisme. Ayat Al-Qur’an surah Al-Hujurat: 13, misalnya, mendorong orang untuk saling mengenal antar-ras dan antar-bangsa, yang secara implisit menolak perilaku rasisme. Tidak ada batas warna kulit dalam Islam. Sahabat seperti Bilal bin Rabah, yang notabene seorang Etiopia, atau Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia, tidak menjadi warga negara kelas dua di Madinah. Mereka adalah bagian dari sesama saudara Muslim yang berjuang di jalan Allah.

Masa Rasulullah, Islam hadir untuk menolak praktik-praktik penindasan atas dasar suku bangsa dan warna kulit, dan menolak glorifikasi berlebihan atas qabilah tertentu. Bahkan, Nabi Muhammad pun dalam konteks sosial sebagai masyarakat, adalah manusia biasa yang sama kedudukannya di hadapan para sahabat. Yang membedakan beliau hanyalah bahwa beliau diberikan wahyu, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Kahfi: 110,

Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: “Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa”. Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya”.

Namun demikian, pada praktiknya bukan berarti umat Islam terbebas dari virus-virus rasisme. Ada banyak di antara kita yang secara sadar atau tidak sadar berperilaku rasis kepada orang dengan warna kulit yang berbeda, menganggap orang dengan ras tertentu lebih baik, atau melihat kepada identitas pribadi alih-alih argumen ketika berbeda pendapat.

Tidak usah jauh-jauh. Berapa banyak di antara kita yang gagal membedakan “Tiongkok” sebagai negara-bangsa (yang punya kepentingan ekonomi-politik tertentu) dengan “Orang Tionghoa” sebagai sebuah identitas yang kompleks (sebagian besarnya adalah diaspora) ketika membicarakan isu tertentu? Argumen-argumen rasis tentang suku bangsa tertentu kerap muncul di grup Whatsapp, ceramah di masjid, hingga pembicaraan di warung kopi atau angkringan hanya karena kita tidak suka dengan satu-dua elit politik yang berasal dari ras tertentu.

Atau, sebagaimana dengan cukup baik diulas oleh Amrina R. Wijaya setahun silam, berapa banyak di antara kita yang menganggap orang-orang Papua “tidak beradab” hanya karena mereka menggunakan pakaian adat di dalam kelas atau ketika berdemonstrasi? Kita tidak perlu mengulas dulu aspirasi politik mereka, namun kita perlu melakukan kritik-diri terhadap cara pandang kita terhadap sesuatu yang kita anggap berbeda dari kebiasaan.

Hal ini diperparah dengan praktik-praktik ekstraksi yang kerap menyertai rasisme. Banyak di antara kita yang—mungkin—memelihara prasangka rasis terhadap orang dengan latar belakang etnis tertentu, tapi tetap menghisap kekayaan alam di tempat mereka. Atau justru menjadikan argumen rasial sebagai dalih untuk berkuasa dan menurunkan orang dari kursi kekuasaan. Di banyak tempat, hal ini terjadi dengan skala yang begitu masif. Genosida di Rwanda, atau yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya, menjadi salah satu contoh penting praktik eksklusi rasial yang didorong oleh motif ekonomi dan politik yang kental.

Inilah yang sebenarnya menjadi problem mendasar rasisme dalam politik global. Ada motif-motif ekonomi politik yang ruwet di balik cara pandang rasis kita terhadap orang lain. Hal yang semacam ini kental dalam pertumbuhan kapitalisme di masa kolonial—juga terjadi di Hindia Belanda, Karibia, dan Afrika—dan mungkin bekas-bekasnya masih kita rasakan hari ini, tidak terkecuali di negeri-negeri Muslim.

Tentu hal-hal semacam ini tidak dikenal dalam Islam. Mungkin pernah terjadi dalam sejarah dunia Islam (yang terbentang berabad-abad), tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah. Pada titik inilah kritik diri terhadap praktik rasisme yang—sadar atau tidak sadar—telah kita lakukan menjadi penting sebelum melakukan kritik terhadap rasisme di negara lain.

***

Dalam konteks itulah kemudian ayat yang dibacakan oleh delegasi Irak di Bandung pada 1955 menjadi punya arti penting. Problem rasisme bukan sekadar problem diskriminasi atau hierarki rasial terhadap satu atau dua kelompok. Rasisme punya dimensi dan skala yang lebih besar, dikemas untuk tujuan yang kental dimensi ekonomi dan politiknya. Di masa lalu, rasisme tak terpisahkan dari kolonialisme dan ekstraksi terhadap kekayaan di negara jajahan; tak terpisahkan dari upaya mendudukkan kawan di tampuk kepemimpinan dengan alasan-alasan primordial.

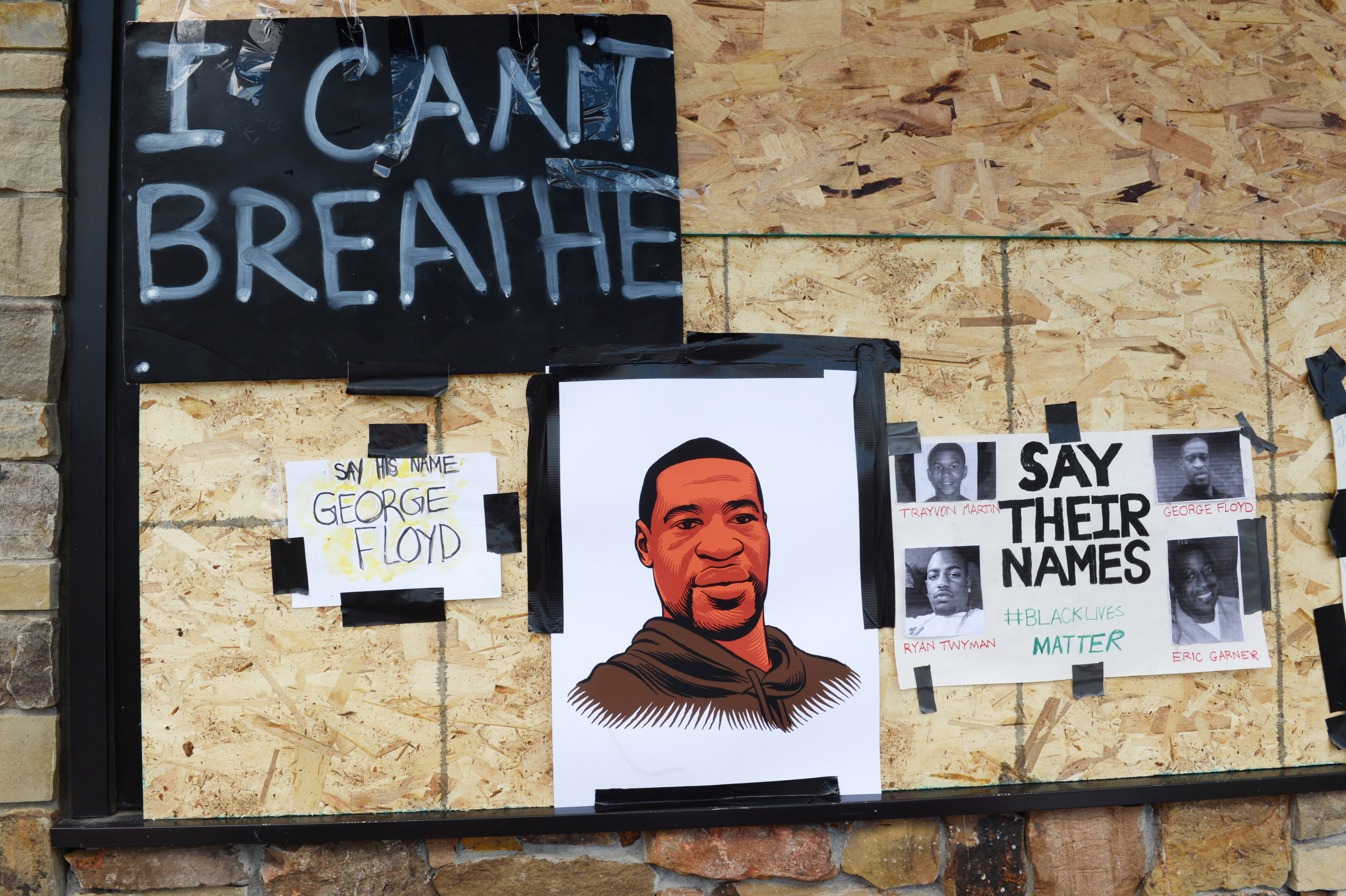

Yang semacam itu perlu dikritik hari ini—sebagaimana gerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat atau Papuan Lives Matter telah melakukannya dengan segenap risiko yang harus mereka terima. Dan Umat Islam juga tidak terbebas dari kritik tersebut. Meskipun Allah dan Nabi Muhammad telah memberikan kita pedoman untuk tidak memandang rendah manusia berdasarkan warna kulit, banyak wacana rasisme yang muncul justru dibalut dengan nafas agama. Mulai dari memandang orang lebih tinggi hanya karena dia orang dengan ras tertentu sampai menolak hal-hal tertentu karena ia dianggap non-Muslim dan mendakwahkan agama-agama lain.

Saatnya rasisme terselubung ini juga dikritik dengan jujur, dikupas dimensi materialnya, dan dilihat sebagai problem mendasar umat Islam hari ini. Hal ini bukan untuk menghilangkan ‘keagungan Islam’. Berkebalikan dari itu, mengkritik rasisme yang terjadi hari ini adalah bagian dari semangat dan nilai Islam yang kita laksanakan sehari-hari.

Fastabiqul Khairat.***

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar adalah mahasiswa PhD di The University of Queensland – UQ, Australia