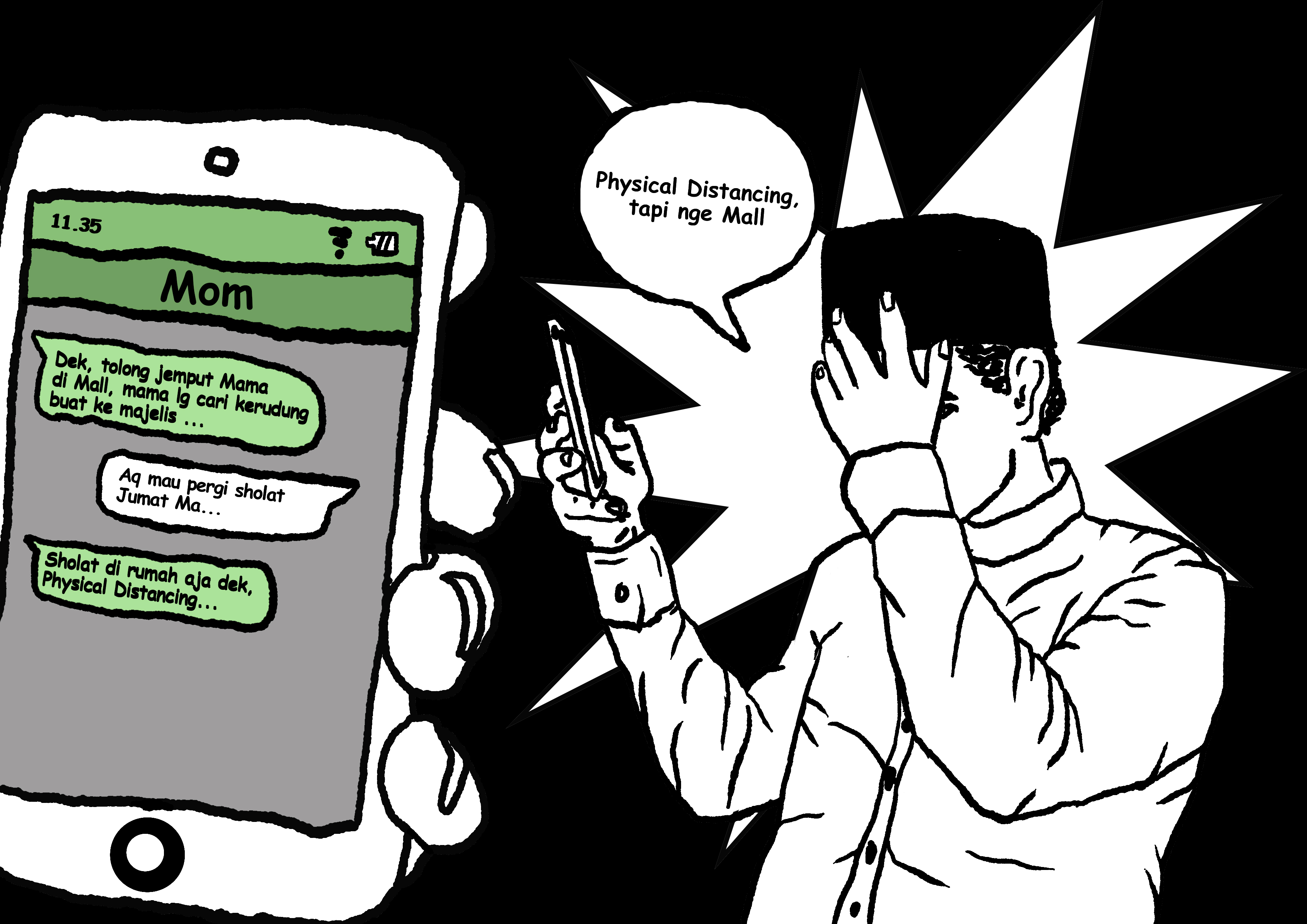

Ilustrasi oleh Jonpey

COVID-19 memunculkan batasan dan masalah dalam kehidupan sehari-hari kita dengan intensitas dan bentuk yang berbeda-beda. Gender, etnis, identitas seksual, level sosio-ekonomi, profesi, dan berbagai faktor lain membuat kehidupan pada masa pandemi menjadi sangat berat dan bahkan mematikan bagi sebagian orang; sementara sebagian lainnya dapat melewatinya dengan relatif mudah.

Salah satu anjuran baku dari otoritas kesehatan agar pandemi ini segera berlalu adalah tetap menjaga jarak dan berdiam diri di rumah. Tapi banyak dari dari kita yang tidak mematuhi anjuran itu dengan berbagai alasan. Ada alasan-alasan yang relatif dapat dipahami seperti komitmen terhadap profesi atau ketiadaan jaring pengaman dari pemerintah sehingga tetap di rumah sama saja bunuh diri pelan-pelan. Ada pula yang ngotot ke luar rumah dan dengan demikian membahayakan diri dan orang lain hanya untuk salat di masjid atau ekspresi keagamaan yang lain.

Pada hari kedua Ramadan lalu, seorang warga di Pulo Gadung bahkan diamuk massa karena mengadukan masjid di seberang rumahnya yang masih menggelar salat tarawih ke Gubernur DKI Jakarta.

Tanggung jawab moral terhadap sesama seharusnya menjadi inti dari keimanan. Oleh karena itu, sikap seorang muslim yang mengorbankan keselamatan orang lain demi menghadiri salat berjemaah di masjidatau membeli hijab di mal, kontradiktif dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam Al-Qur’an.

Akar kesenjangan antara ajaran Al-Qur’an—yang menempatkan nyawa manusia dan makhluk hidup lainnya dalam posisi yang sangat tinggi—dengan praktik individualistis pemeluknya yang membahayakan kehidupan sesama atas nama keimanan adalah bentuk komodifikasi agama. Komodifikasi membuka ruang bagi para pemeluknya untuk beragama dalam paradigma individualisme liberal.

Pengajar senior bidang sosiologi dari University of Exeter Inggris Matthias Zick Varul menjelaskan bagaimana proses komodifikasi agama terjadi dan apa pengaruhnya terhadap umat. Dalam artikel yang membandingkan proses komodifikasi dalam tradisi Islam dan Protestan yang terbit tahun 2008 lalu, Varul berargumen bahwa konsumerisme telah menjadi kerangka budaya bagi tumbuhnya keberagamaan pada masyarakat kapitalis-konsumtif. Alih-alih menjadi konsep yang berlawanan dengan konstruksi kesalehan, konsumerisme justru menjadi tempat kesalehan tumbuh, dipahami, dan dipraktikkan.

Fungsi praksis kegiatan konsumtif mirip fungsi praksis dari perilaku beragama, yakni penyedia justifikasi moral. Salah satu dilema terbesar dalam kehidupan sehari-hari adalah memilih. Satu dari sekian banyak cara untuk meyakinkan bahwa pilihan yang kita ambil itu yang terbaik di antara pilihan lain adalah dengan memberikan justifikasi ‘moral’ terhadapnya. Agama, kata Varul, telah menjadi salah satu sumber utama justifikasi ini dengan pembenaran-pembenaran yang sifatnya transenden. Di sisi lain, konsumerisme juga menyediakan justifikasi materialistik. Di samping itu, lebih dari agama, konsumerisme juga cukup fleksibel: individu dimungkinkan untuk terus mengubah pilihan-pilihan selama sumber daya finansial masih tersedia. Konsumerisme memberikan ruang untuk mengoreksi pilihan melalui tindakan konsumtif berikutnya.

Contoh paling gamblang dari ini adalah fenomena ‘hijrah’. Ia merepresentasikan ketakwaan dalam bentuk kegiatan konsumtif berbasis gaya hidup.

Keberagamaan konsumtif ini menjadi sangat berbahaya karena dua hal, terutama dalam situasi seperti sekarang, ketika empati terhadap orang lain sangat dibutuhkan. Pertama, keberagamaan konsumtif akan menghasilkan apa yang disebut oleh Varul sebagai ‘keimanan yang dipamerkan’ (conspicuous belief), yakni tampilan kesalehan di permukaan yang muncul dari kebutuhan individu akan pengakuan otentisitas justifikasi ‘moral’-materialnya. Kedua, karena karakteristiknya yang menempatkan tampilan luar sebagai jaminan ‘moralitas’ seseorang, maka ‘pameran keimanan’ juga membutuhkan ‘panggung. Di sinilah tempat ibadah seperti masjid dan ruang publik lain seperti mal bersalin rupa menjadi ruang pamer ekspresi konsumtif kesalehan tersebut.

Lebih lanjut, etos individualis yang merupakan bagian dari gaya hidup konsumtif, mengubah kepedulian interpersonal dalam kehidupan beragama menjadi persaingan otentisitas antar-pemeluk agama melalui kepemilikan komoditas ‘kesalehan’. Mengekspresikan keimanan bukan lagi tentang mempraktikkan kasih sayang terhadap sesama, tapi tentang perlombaan ‘kesalehan’ yang dilihat dari tampilan luar. Komodifikasi agama tidak hanya terbatas pada merebaknya gaya hidup ‘islami’ maupun tren hijrah instan. Lebih dari itu, komodifikasi agama juga membawa etos destruktif yang menjadikan kehidupan beragama sebagai olimpiade menuju surga daripada sebagai wadah kolektif untuk berbagi dengan sesama.

Karena itu tidak mengherankan jika tak ada tempat bagi tanggung jawab sosial dalam praktik keislaman yang konsumtif di Indonesia. Melanjutkan kegiatan konsumsi dan memamerkan kesalehan secara konsumtif di ruang-ruang publik menempati prioritas utama, karena beragama adalah soal berlomba-lomba menampilkan keimanan. Siapa peduli dengan risiko penyebaran COVID-19 terhadap orang lain jika pamer keimanan di tempat-tempat publik adalah prioritas utama dalam hidup beragama?

Lantas, etos kebersamaan seperti apa yang dapat menjadi kerangka bagi tumbuhnya kehidupan beragama yang peduli terhadap sesama?

Bagi saya jawabannya adalah feminisme Islam. Sebagai paradigma yang dibangun untuk memberikan kritik terhadap pandangan islamofobik-orientalis dan religius-patriarkal tentang perempuan muslim, feminisme Islam menawarkan konsepsi tentang hubungan antara individu dan komunitasnya yang tidak terjebak dalam kategori biner: menempatkan kebebasan individu di atas segalanya atau meromantisasi kehidupan komunitas tanpa melihat jejaring dominasi patriarkal di dalamnya.

Feminis Islam ternama, Fatima Mernissi, membedakan antara individualisme sebagai sebuah posisi ideologis-kritis dengan individualisme sebagai hasil dari komodifikasi kapitalistik terhadap keberadaan manusia (Braziel, 1999; Mernissi, 1996). Individualisme dalam bentuk yang pertama adalah komitmen terhadap kebebasan berpikir dan bertindak dalam kerangka kritisnya, sementara individualisme dalam bentuknya yang kedua adalah penghambaan terhadap nilai-nilai kebebasan yang terbatas pada aspek ekonomi dan materialistik saja (Braziel, 1999).

Beberapa cendekia feminis muslim lain memfokuskan karya-karya mereka untuk mengkritik konsep ‘individualisme’ itu sendiri, dalam kerangka pemikiran pascakolonial. Leila Ahmed (1992) terutama mengkritik konsep individualisme liberal yang dibawa oleh aktivis feminisme kulit putih sebagai justifikasi bagi invasi imperialis Amerika Serikat di negara-negara ‘Dunia Ketiga’. Sementara Saba Mahmood (2014) menawarkan perluasan pemahaman terhadap konsep kemandirian feminis (agency) yang seringkali hanya digambarkan sebagai perlawanan individu terhadap konteks yang membatasi preferensi pribadinya menjadi konsep yang dapat merangkul berbagai bentuk kemandirian non-liberal yang diekspresikan oleh banyak perempuan kulit berwarna di penjuru dunia.

Apa yang ditawarkan oleh akademisi feminis muslim tersebut adalah konsepsi kedirian yang tidak menegasikan jejaring hubungan kolektif sembari tetap mengapresiasi kemandirian berpikir dan bertindak setiap orang. Dalam paradigma feminisme secara umum, perspektif para feminis muslim tersebut adalah bentuk dari ‘kedirian terbatas’ (encumbered self), di mana aktualitas diri tidak harus dipisahkan dari jejaring komunitas yang membentuk dan dibentuknya (Keller, 1997).

Dalam konteks beragama di Indonesia, karena iman bukanlah konsep yang dapat dipahami tanpa relasi antar-manusia, ini berarti bahwa iman semestinya tidak lagi dapat dipahami sebagai kompetisi untuk menambah poin demi tiket masuk surga. Iman dalam perspektif ‘kedirian terbatas’ tidak dapat dipisahkan dari konteks kemanusiaan sehari-hari: hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagian besar ditentukan oleh hubungan manusia dengan manusia lain.

***

Kapitalisme mengubah apa pun yang disentuhnya menjadi pasar, tak terkecuali agama. Ketika ‘Islam’ dijual sebagai aksesoris di mal, atau sebagai properti di perumahan syar’i, ukuran ketakwaan otomatis akan terletak pada seberapa banyak kapital yang dimiliki seorang muslim untuk mengonsumsi hal-hal tersebut. Padahal, kesakralan keagamaan terletak pada karakteristik egaliter di dalamnya yang memberikan kemungkinan seluas-luasnya bagi subyek untuk menjadi bagian darinya.

Praktik keislaman egosentris yang membuat banyak orang tak keberatan untuk mengorbankan individu lainnya demi ibadah di masjid pada saat pandemi adalah langkah yang memberangus kesakralan Islam, bukan sebaliknya. Pendekatan individualistik liberal yang mencerabut keimanan seseorang dari konteks sosialnya jelas tidak dapat menjadi bagian dari paradigma beragama.***

Lailatul Fitriyah adalah Ph.D Candidate, World Religions and World Church Program Department of Theology, University of Notre Dame, AS

Kepustakaan

Varul, Matthias Zick. “After Heroism: Religion versus Consumerism. Preliminaries for an Investigation of Protestantism and Islam under Consumer Culture.” Islam and Christian-Muslim Relations 19, no. 2 (2008): 237-255.

Braziel, Jana Evans. “Islam, Individualism and dévoilement in the Works of Out el Kouloub and Assia Djebar.” The Journal of North African Studies 4, no. 3 (1999): 81-101.

Mernissi, Fatima. Women’s Rebellion and Islamic Memory (London: Zed Books, 1996).

Ahmed, Leila. Women and Gender in Islam (New Haven: Yale University Press, 1992).

Mahmood, Saba. “Feminist Theory, Agency, and the Liberatory Subject.” In Fereshteh Nouraie-Simone, ed., On Shifting Ground: Muslim Women in the Global Era, 190-234 (New York: The Feminist Press, 2014).

Keller, Jean. “Autonomy, Relationality, and Feminist Ethics.” Hypatia 12, no. 2 (1997): 152-164.