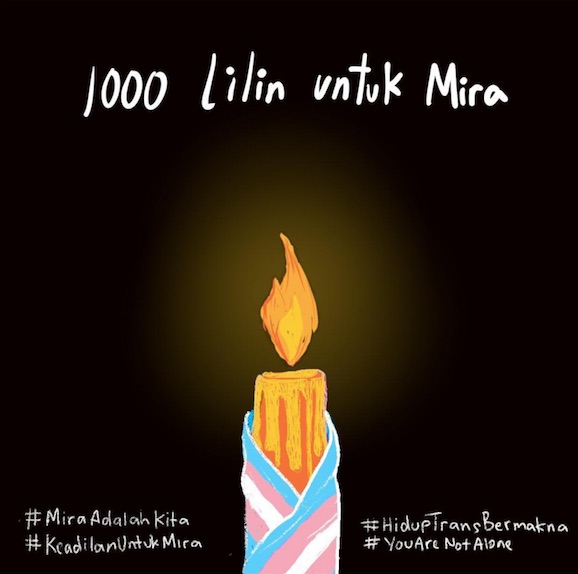

Kredit ilustrasi: Kai Mata (@kaimatanusic)

“Di saat ini, (kita) tidak lagi tertarik untuk memperluas lingkup inklusivitas. Melainkan, (kita) lebih tertarik untuk terus membangun ‘garis batas’ sebagai upaya primitif untuk menjauhkan diri dari ‘musuh’, ‘penyusup’, dan ‘orang asing’ – yakni, mereka yang bukan bagian dari kita. Dalam dunia yang semakin dicirikan oleh kesenjangan kemampuan untuk bergerak, dan (dunia) di mana kemampuan untuk bergerak adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup, brutalitas ‘garis batas’ adalah hal yang tak lagi bisa dihapuskan. ‘Garis batas’ bukan lagi sekadar rintangan yang harus dilalui, melainkan sebuah tembok yang memisahkan (antara kita dan mereka).” (Achille Mbembe, 2019).

DI AWAL April, kita dikejutkan oleh pembunuhan seorang transpuan bernama Mira yang dibakar secara sadis oleh beberapa orang yang menuduhnya telah melakukan tindak pencurian. Sedangkan pada pertengahan April, kasus penembakan oknum militer di Papua kembali memakan korban sipil. Nyawa dua orang pemuda yang sedang memancing di sungai, melayang sia-sia. Dan hanya minggu lalu kita mendengar, seorang ibu rumah tangga di Tangerang meninggal dunia setelah sebelumnya menderita kelaparan bersama keluarganya.

Ketiga kasus tersebut terlihat tak berhubungan satu sama lain. Kasus Mira berhubungan dengan hegemoni transphobia, sementara kedua pemuda Papua tersebut terbunuh karena okupasi militer, dan Ibu Yulie menjadi korban kesenjangan dalam kesejahteraan sosio-ekonomi. Namun, jika kita tilik lebih jauh, ada dua hal penting yang menyatukan ketiga kasus tersebut: alienasi, dan kematian.

Dalam konteks alienasi, Mira, kedua pemuda Papua, dan Ibu Yulie adalah sebagian kecil dari mayoritas masyarakat Indonesia yang kehadirannya tak pernah menjadi fokus perhatian negara, dan elemen dominan sosial-politik lainnya di Indonesia. Mereka hidup di wilayah ‘pinggiran’ konstruksi sosio-politik, ekonomi, jender, dan agama, dengan perjuangan sendiri untuk mempertahankan hidup sehari-hari.

Sementara itu, dalam konteks kematian, nyawa Mira, kedua pemuda Papua, dan Ibu Yulie merupakan ‘harga’ yang harus dibayar untuk melestarikan garis batas sosial-politik, ekonomi, dan jender, yang telah mengalienasi mereka selama ini. Dengan kata lain, kehidupan mereka di wilayah pinggiran kehidupan berbangsa, telah disebabkan oleh alienasi garis batas hegemonik yang dibangun oleh kuasa negara, dan dilestarikan melalui jiwa-jiwa mereka yang dijadikan tumbal.

Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi fenomena ini? Apakah komitmen terhadap, dan praktik dari inklusivitas sosial-politik, jender, ekonomi, dan agama cukup untuk menghancurkan kekerasan struktural yang telah mengorbankan nyawa Mira, banyak orang Papua, dan Ibu Yulie?

Terinspirasi dari analisa Ien Ang tentang problematika inklusivitas dalam wacana feminisme poskolonial (Ang, 1995, in Lewis, 2003), saya berargumen bahwa pewacanaan dan praktik inklusivisme malah membahayakan kemungkinan penghancuran kekerasan struktural yang berakar dari politik kematian (necropolitics, meminjam istilah Achille Mbembe, 2019) yang dielu-elukan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Lebih lanjut, saya juga berpikir bahwa salah satu wacana konstruktif yang dapat diajukan untuk mencari paradigma kehidupan sosial yang lebih baik, dapat ditemukan dari perspektif teologi feminis Islam, dan Kristen.

Dalam tulisannya tentang politik perbedaan (politics of difference) dan feminisme poskolonial (1995), Ien Ang mengkritik konsep inklusivitas yang sebenarnya tidak serta merta dapat dipahami sebagai sesuatu yang positif bagi kelompok-kelompok marjinal. Ang menyatakan bahwa kelemahan terbesar dari konsep inklusivitas terletak pada ketidakmampuannya untuk mendekonstruksi struktur kekuasaan yang menyebabkan kelompok-kelompok marjinal terpinggirkan pada awalnya. Ini berarti bahwa, asumsi perluasan ruang penerimaan terhadap kaum marjinal dalam kerangka inklusivitas tetap berdiri di atas landasan legitimasi yang menyebabkan mereka teralienasi sebelumnya.

Dalam konteks inklusivitas, kehadiran kelompok-kelompok marjinal – yang sebelumnya teralienasi – dalam sebuah ruang publik dimungkinkan melalui ijin yang harus diberikan oleh si pemegang wacana dominan itu sendiri. ‘Inklusivitas’ adalah perluasan dari ruang yang telah ada sebelumnya, dan bukan kritik terhadap konstruksi ruang itu sendiri. Dengan kata lain, asumsi-asumsi eksklusif yang mengalienasi kelompok-kelompok marjinal tetap berdiri kokoh sekalipun ruang wacana diperluas untuk mengakomodasi mereka.

Secara tepat, Ien Ang menganalogikan inklusivitas dengan kebijakan integrasi kebangsaan yang diberlakukan oleh Australia terhadap para imigran asing. Dalam kerangka multikulturalisme inklusif Australia, imigran asing diijinkan untuk masuk dan menjadi anggota dari bangsa tersebut selama kehadiran mereka tidak membahayakan fondasi-fondasi hegemonik yang menjadi sumber dari kuasa negara. Imigran asing diterima dalam ruang inklusif negara bukan karena mereka sebagai manusia berhak untuk mendapatkan ruang hidup dan kebebasan, melainkan karena negara memandang mereka sebagai objek jinak, dan mengijinkan mereka untuk memasuki ruang inklusif tersebut.

Lebih dari sekadar memberikan penampakan progresif yang semu, konsep ‘inklusivitas’ dapat dijadikan sebagai wacana yang malah menyembunyikan kekerasan struktural di balik tampilan kemanusiaannya. Pada konteks Indonesia, inklusivitas mewujud dalam berbagai wacana dan kebijakan yang nampak pluralis, namun sebenarnya tidak menyentuh inti kekerasan struktural dan simbolik itu sendiri. Mulai dari pengangkatan perwakilan-perwakilan minoritas sebagai staf khusus milenial Presiden, sampai penggunaan wacana ‘Islam moderat’ sebagai topeng bagi kebijakan-kebijakan anti-pluralis yang mendiskriminasikan minoritas beragama, dan seksual di Indonesia, konsep inklusivitas yang menawarkan kesan humanis semu menjadi salah satu langkah utama negara dalam melestarikan kekerasan sistemik yang terus menggerus orang-orang seperti Mira, para pemuda Papua revolusioner, dan Ibu Yulie.

Dalam rezim politik kematian di mana kelompok-kelompok paling marjinal menjadi tumbal bagi lestarinya kesejahteraan sebagian kecil penguasa, garis inklusivitas ditarik sesuai dengan konteks kepentingan penguasa untuk melestarikan opresi terhadap kaum marjinal. Seperti halnya yang diutarakan Mbembe (2019), praktik politik kematian bertumpu kepada ekspresi kedaulatan yang diterjemahkan menjadi kuasa jahat untuk menentukan siapa yang dapat hidup, dan siapa yang harus mati.

Sama halnya dengan masyarakat Afrika-Amerika di Amerika Serikat, masyarakat Palestina di bawah okupasi Israel, maupun masyarakat Aborigin di Australia, kelompok-kelompok paling marjinal di Indonesia telah dicap sebagai ‘tumbal’ kekuasaan karena kehadiran mereka saja telah cukup menjadi bukti dari opresi sistemik yang terus dilakukan oleh negara terlepas dari riasan humanis yang ditampilkannya. Dengan kata lain, melalui proses dehumanisasi, dan alienasi yang berkelanjutan, kelompok-kelompok paling marjinal di Indonesia didapuk sebagai ‘kayu bakar’ bagi keberlangsungan opresi sistemik negara karena kehadiran mereka membuka kedok penyalahgunaan kuasa itu sendiri.

Inilah mengapa ‘inklusivitas’ tidak akan dapat melindungi orang-orang seperti Mira, para pemuda Papua, dan Ibu Yulie. Apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan martabat kehidupan mereka bukanlah perluasan ruang-ruang hidup di mana ‘martabat’ masih diperlakukan sebagai komoditas langka yang hanya boleh dibagikan oleh penguasa, melainkan, penghancuran ruang-ruang itu sendiri dalam semangat kemanusiaan. Transpuan tidak seharusnya bergelut dengan pandangan transfobik masyarakat yang mengasosiasikan mereka dengan aksi kejahatan seperti pencurian; demikian juga dengan para pemuda Papua yang semestinya mendapatkan perlindungan atas hak hidupnya tanpa harus membuktikan bahwa kehadiran mereka tidak mengancam ‘persatuan nasional’. Pun, orang-orang seperti Ibu Yulie tidak seharusnya meregang nyawa karena ketidakmampuan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Salah satu jalan dekonstruksi batasan ruang hidup yang telah mengorbankan banyak kelompok-kelompok marjinal ditawarkan oleh kritik teologi feminis dari perspektif Islam, dan Kristen. Dalam perspektif teologi feminis Islam, salah satu akar kekerasan adalah apa yang disebut oleh Azizah al-Hibri sebagai ‘logika setan’ (satanic logic) (al-Hibri, 1999). Terinspirasi dari narasi penciptaan manusia dalam al-Qur’an, dan penolakan setan atas perintah sujud kepada manusia yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, ‘logika setan’ yang dimaksud oleh al-Hibri merujuk kepada arogansi patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai manusia dengan derajat yang lebih tinggi dari perempuan. Dalam hal ini, arogansi sebagai manusia ‘kelas pertama’ itu kemudian menjadi landasan kekerasan berbasis jender, yang dilestarikan melalui otoritas tradisional-patriarkal, dan di-legitimasi oleh teologi patriarkal Islam.

Dalam konteks Indonesia dan kematian individu-individu marjinal di negeri ini, ‘logika setan’ terealisasi dalam garis batas yang mengotak-kotakkan masyarakat sebagai bagian dari bangsa, atau pribadi ‘liyan’ yang pantas untuk dialienasi. ‘Logika setan’ mendasari perbedaan yang membuat kematian sebagian orang patut untuk disesalkan dan dikenang, sementara kematian sebagian lainnya hanya untuk dilupakan dan dianggap sebagai sampah.

Salah satu tujuan utama dari teologi feminis Islam adalah untuk mendekonstruksi ‘logika setan’ yang memosisikan segelintir manusia sebagai ‘tuhan-tuhan kecil’ bagi manusia lainnya. Teologi feminis Islam menegaskan kembali bahwa inti keislaman terletak pada hubungan horisontal di antara makhluk Tuhan, yang menempatkan mereka pada posisi setara satu sama lain. Ini berarti bahwa, tidak ada satupun perbedaan (seksual, jender, etnisitas, ras, klas, dan lain-lain) yang dapat membuat nyawa sekelompok manusia lebih berharga daripada nyawa kelompok manusia lainnya. Sesungguhnya, meninggikan martabat sekelompok manusia di atas sekelompok manusia lainnya adalah bagian dari perbuatan syirik yang tak pernah diampuni oleh Tuhan.

Di sisi lain, teologi feminis Kristen menawarkan paradigma untuk mendekonstruksi batasan-batasan diskriminatif tersebut dari dimensi sosial. Marianne Katoppo, salah satu pelopor teologi feminis Kristen di Indonesia, berpendapat bahwa teologi Kristen harus memahami ‘dosa’ dalam kerangka sosialnya (Katoppo, 1986).

Menurut Katoppo, ‘dosa’ bukanlah bentuk nilai buruk yang kita dapatkan dari Tuhan ketika kita melanggar ‘ajaran’ agama. ‘Dosa’ dalam perspektif Katoppo adalah konteks kedirian egosentris yang membuat kita beranggapan bahwa diri kita adalah hal yang terpenting di dunia. Ketika kita ‘berdosa’, kita sebenarnya sedang mengalienasi Tuhan dengan cara menempatkan diri kita sendiri sebagai ‘pusat’ dari perputaran dunia.

Dalam perspektif ‘dosa sebagai kedirian egosentris’, batasan-batasan diskriminatif yang mengotak-kotakkan harga hidup manusia merupakan perwujudan dosa sosial kita. Tanpa kita sadari, karena Tuhan adalah Sang Maha Liyan yang mati di kayu salib untuk melawan kekerasan struktural, kita telah mengalienasi Tuhan ketika kita mengalienasi mereka yang marjinal.

Ini berarti bahwa satu-satunya jalan untuk kembali merasakan Kasih Tuhan, adalah dengan merobohkan batasan-batasan diskriminatif yang lahir dari dosa-dosa egosentris kita. Tuhan tidak akan ditemukan di masjid-masjid atau gereja nan megah, pun tidak di kantor Kementrian Agama atau Majelis Ulama Indonesia. Tuhan berada di jalanan bersama Mira ketika tubuhnya dianiaya secara kejam. Tuhan berada di Tanah Papua ketika kedua pemuda tak berdosa tubuhnya ditembus oleh peluru tentara. Tuhan berada dalam setiap rintihan kelaparan Ibu Yulie dan keluarganya.

Pada akhirnya, keimanan kita hanya bisa dibuktikan melalui pendirian kita atas keadilan. Apakah kita akan mengikuti ‘logika setan’ yang melahirkan dosa-dosa egosentris dengan berdiri bersama mereka yang melestarikan kekerasan struktural, ataukah kita memilih untuk merobohkan batasan-batasan diskriminatif yang tak bisa dihapuskan hanya dengan ‘inklusivitas’ semata?***

Lailatul Fitriyah adalah Ph.D Candidate, World Religions and World Church Program Department of Theology, University of Notre Dame, AS

Kepustakaan:

Mbembe, Achille. Necropolitics, trans. Steve Corcoran (Durham, NC: Duke University Press, 2019).

Ang, Ien. “I’am a Feminist But … ‘Other’: Women and Postnational Feminism.” In Feminist Postcolonial Theory: A Reader, edited by Reina Lewis, 190-206 (Taylor and Francis, 2003).

Al-Hibri, Azizah. “Muslim Women’s Rights in the Global Village: Opportunities and Challenges.” Speech at the International Women’s Forum, Washington National Cathedral, October 15, 1999.

Katoppo, Henriette Marianne. “Asian Theology: An Asian Woman’s Perspective.” In Third World Liberation Theologies: A Reader, edited by Deane William Ferm, 356-366 (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1986).