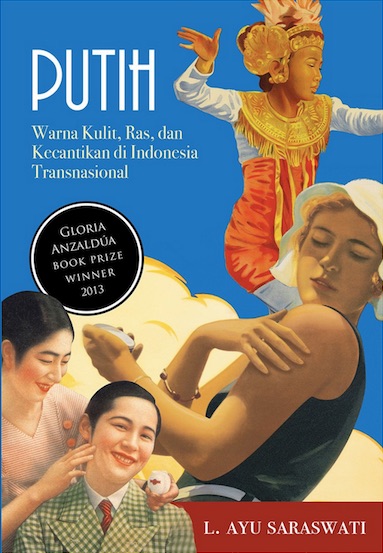

Judul buku : Putih: Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan di Indonesia Transnasional

Penulis : L. Ayu Saraswati

Tahun terbit : 2017, Cetakan kedua: 2019

Penerbit : Marjin Kiri

Pengantar

DALAM beberapa waktu belakangan ini, saya merasa risih membaca maraknya konten di berbagai media massa dengan judul-judul bombastis semacam “Viral Penjaga Warkop Cantik di Surabaya, Ini Penampakannya” atau “5 Penjual Ini Punya Paras Cantik, Dijamin Bikin Konsumen Gagal Fokus!” Ingin rasanya saya bertanya banyak hal kepada si pembuat artikel: memangnya kenapa sih kalau ada penjaga warkop yang cantik?Kok seolah aneh kalau ada penjaga warteg yang cantik? Dan kenapa pula harus diberitakan?

Di Indonesia, perempuan dipersepsikan cantik ketika mereka dinilai ‘enak dipandang mata’, ‘indah’, atau bahasa anak zaman sekarang: ‘bening’. Cirinya bisa bermacam-macam: tinggi, langsing, berambut panjang, atau berisi. Semua bisa, tergantung pada ‘selera’ –biasanya selera laki-laki—masyarakat yang berlaku. Tapi, terutama di Indonesia, yang pasti dan jamak selalu harus ada pada diri mereka adalah: berkulit putih.

Banyak perempuan kemudian merasa insecure dan anxious jika kulit mereka berubah menggelap/menghitam. Riset Kalbe Farma (2015) menunjukkan bahwa para perempuan responden survei mengkhawatirkan kemunculan flek hitam di wajah mereka. Selain itu, kita tentu familiar dengan ungkapan semacam, “take ulang fotonya dong, aku iteman itu jadinya,” atau “wah abis dari pantai nih pasti. Bagus deh jadinya, eksotis,” atau “wah kameramu sakti, mukaku jadi putihan!” Dari ibu-ibu atau perempuan yang usianya relatif tua, biasanya kita mendengar, “item banget sih kamu, anak siapa sih?”Dan dari lelaki (toxic) biasanya kita mendengar, “coba putihan dikit kulitnya, pasti banyak yang naksir lo.” Anda bisa menambahkannya lagi.

Ungkapan-ungkapan itu tidak muncul begitu saja. Pasti ada latar sejarah dan konteks sosial-ekonomi-politik di dalam masyarakat yang menyebabkan semua itu mengemuka.

Tetapi, kenapa harus ada cantik? Bisa tidak ya sekalian saja tak usah ada cantik dan tidak cantik itu? Jujur saja, saya lelah dengan kata “cantik” dan segala konstruksi sosial yang membentuknya. Apalagi, saya memang punya masalah soal ini sewaktu remaja hingga beberapa waktu yang lalu.

Beruntunglah saya menemukan buku yang ditulis oleh L. Ayu Saraswati, yang dapat menjawab rasa penasaran tersebut. Buku yang ia tulis itu—dan akan saya review/tinjau kali ini—berjudul Putih: Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan di Indonesia Transnasional. Dalam buku setebal 254 halaman itu, Saraswati menjelaskan dengan sangat baik bagaimana warna kulit perempuan kemudian dijadikan parameter kecantikan. Ia juga menjelaskan asal usul kemunculan konstruksi bahwa cantik itu sama dengan berkulit putih, seperti apa perkembangannya dan bagaimana wujudnya di era saat ini. Selain itu, Saraswati juga menguraikan dengan runut dan sistematis bagaimana warna putih yang menjadi standar kecantikan di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Cantik, Antagonisme Terang dan Gelap, dan Nuansa Rasisme

Kenapa kita bisa punya kesan dan rasa tertentu ketika melihat orang yang dikonstruksikan sebagai cantik atau tidak cantik? Pertanyaan ini, bagi saya, adalah misteri, sebelum Saraswati menjelaskan analisisnya mengenai hal itu dalam buku yang terdiri atas 5 bab tersebut.

Dengan menggunakan pisau teori afek—yang juga dimajukan oleh beberapa sarjana feminis seperti Judith Butler, Teresa Brennan, dan Alison Jaggar—ia menganalisis bagaimana warna kulit tertentu bisa menciptakan kesan cantik pada diri perempuan. Saraswati mereka ulang bagaimana rasa, termasuk bagaimana kita memiliki kesan tertentu terhadap perempuan yang dikonstruksikan sebagai cantik atau tidak, dibentuk dalam masyarakat.

Saraswati melontarkan tesisnya bahwa emosi—termasuk apa yang dirasakan—seorang manusia merupakan bentukan/hasil konstruksi sosial. Dalam konteks masyarakat Indonesia, ia menelusuri sejarah mengenai bagaimana rasa—khususnya mengenai bagaimana kesan cantik bisa tercipta—dikonstruksikan semenjak era pra kolonial. Lebih spesifik, ia menemukan bahwa konstruksi cantik, yang berarti memiliki kulit putih, bukan baru dibentuk pada masa kolonialisme Belanda, melainkan sejak era pra kolonial.

Dalam bab 1 yang bertajuk “Rasa, Ras, dan Ramayana: Mengindra dan Menyensor Sejarah Warna di Jawa Prakolonial”, Saraswati menguraikan sejarah konstruksi warna kulit terang sebagai parameter kecantikan sejak masa pra kolonial dengan membedah kitab Kakawin Ramayana. Kitab itu menguraikan bagaimana Sita, seorang tokoh yang ditasbihkan cantik, digambarkan berkulit terang bak rembulan. Sementara tokoh antagonis seperti Prabu Rahwana, digambarkan sebagai sosok yang berkulit gelap (hal. 41).

Konstruksi sifat protagonis dan antagonis melalui penggambaran terang versus gelap yang direpresentasikan melalui warna kulit tokoh dalam cerita Ramayana, kemudian membentuk sebuah “hierarki warna kulit” (hal. 41). Menurut Saraswati, hierarki inilah yang kemudian terus bertahan, meski konstruksi mengenai warna “terang” terus mengalami perubahan.

Dalam kitab Kakawin Ramayana tersebut, kulit terang Sita tidak secara definitif didefinisikan sebagai “putih”. Namun, kulit gelap pada tokoh antagonis membuat kesan “terang” lebih mengarah pada warna putih. Meski memang, menurut Saraswati, hingga perkembangannya yang terkini, apa yang dimaksud dengan warna kulit putih tidak pernah “riil” atau merujuk pada suatu definisi yang pasti (hal. 168).

Definisi—dan bahkan pertarungan wacana—mengenai cantik putih memang selalu mengalami perubahan. Pada masa kolonial Belanda, cantik kulit terang tokoh Sita dalam Ramayana yang bagaikan cahaya rembulan bergeser jadi cantik putih Kaukasian. Saraswati menggambarkan perjalanan perubahan tersebut dengan cukup detail dalam bab 1 hingga bab 3 yang bertajuk “Cantik Putih Indonesia: Meruangkan Ras dan Merasialkan Kiasan Ruang”. Melalui ketiga bab itu, Saraswati menunjukkan bahwa konstruksi mengenai cantik berkulit putih dari berbagai periode di Indonesia itu tidak homogen, tapi intinya tetaplah sama: kulit putihlah yang dianggap sebagai ukuran ideal kecantikan.

Kulit terang bercahaya bagaikan rembulan sejak akhir abad ke-9 itu lantas berubah pada awal abad 20. Cantik ala kolonialisme adalah putih Kaukasian. Kemudian, pada periode 1900-1945, Jepang yang mulai tampil dalam peta geopolitik internasional muncul dengan ideal mengenai cantik putih ala Asia. Akhirnya, pada akhir tahun 1960an, budaya pop Amerika membentuk ideal cantik putih ala Indonesia (hal. 24-134).

Menurut Saraswati, cantik putih Indonesia merupakan “konstruksi ideal kecantikan perempuan modern pasca kolonial” (hal. 104). Cantik putih ala Indonesia tak lepas dari pertarungan wacana mengenai putih ideal sebagai ideal kecantikan perempuan, yang ditampilkan melalui majalah dan surat kabar yang ada pada saat itu (hal. 79, 180). Ia menjelaskan cantik putih ala Indonesia adalah “anti-tesis Barat modern” (hal. 123). Cantik Indonesia merupakan cantik yang “mengusik dan menantang” cantik Kaukasia dan Jepang, tapi pada saat yang bersamaan tetap “menegaskan putih sebagai warna unggulan” (hal. 104).

Di sinilah ia mengajukan tesis soal konstruksi cantik putih yang transnasional. Saraswati menjelaskan perjalanan sejarah cantik putih yang transnasional tersebut secara runut dan terstruktur di sepanjang buku.

Sebelum era kolonialisme Belanda, warnaisme belum bersilangan dengan ras sebagai ideal kecantikan. Baru pada masa kolonialismelah, warnaisme berinterseksi dengan ras dan menyatu membentuk sebuah ideal kecantikan (hlm. 55-57). Semenjak adanya persilangan antara warnaisme dan ras tersebut, kita kemudian mengenal istilah “eksotis” yang dilekatkan terutama pada perempuan Indonesia berkulit gelap. Istilah “eksotis” sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1599 untuk menjelaskan sesuatu yang asing, atau “tidak asli”.[1] Di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, biasanya tidak semua perempuan berkulit gelap dikatakan eksotis. Hanya mereka yang berkulit gelap dengan kesan cantik dalam “pandangan kolonial”-lah yang biasanya akan disebut sebagai “cantik eksotis”.

Putih Cantik, Hegemoni Emosional dan Status Kelas Sosial

Adanya hierarki warna kulit yang terbentuk sejak abad ke-9 tersebut kemudian membentuk hierarki sosial di masyarakat. Afek (rasa dan emosi) yang terbentuk mengenai orang-orang dengan warna kulit tertentu kemudian mengalamiahkan hierarki sosial yang terbentuk dari warnaisme tersebut. Menurut Saraswati, hal itu tidak terlepas dari afek yang “diartikulasikan, disirkulasikan dan ditampilkan melalui relasi-relasi kuasa” (hal. 5) yang “beroperasi melalui afek” (hal. 6). Hasilnya, emosi yang “bahkan dapat berfungsi untuk menyamarkan relasi kuasa” mengalamiahkan berbagai hierarki sosial yang ada di masyarakat (hal. 6).

Hierarki sosial yang terbentuk dari perbedaan warna kulit telah menciptakan apa yang disebut oleh seorang sarjana feminis, Alison Jaggar, sebagai “hegemoni emosional” (hal. 77). Dalam konteks masyarakat Indonesia, warnaisme yang menyatu dengan perbedaan ras telah membentuk apa yang disebut dengan “kepantasan kolonial” (hal. 74). “Kepantasan kolonial” ialah sebuah standar “emosi,” dimana perempuan-perempuan kulit putih Belanda, atau dengan status sosial non Eropa seperti para priyayi, hanya bersikap dan bereaksi secara emosional sesuai dengan apa yang dianggap pantas berdasarkan standar kolonial (hal. 73-74). Ini kemudian disebut dengan “emosionologi kolonial” (hal. 77).

Sebagai ilustrasi, para perempuan kulit putih Belanda atau para perempuan priyayi tidak dapat menunjukkan emosi mereka secara berlebihan atas suatu hal karena itu tidak sesuai dengan standar “emosionologi kolonial” (Ibid.). Mereka yang bereaksi secara emosional dengan berlebihan dianggap tidak dapat menjaga kehormatannya sebagai perempuan. Oleh karena itu, dalam emosionologi kolonial, hanya perempuan dengan status sosial yang rendahlah yang menunjukkan reaksi emosional sesuka hati mereka tanpa mengikuti standar “kepantasan kolonial” (hal. 74). Dengan kata lain, emosionologi kolonial ini kemudian juga membentuk hubungan antara emosi dan kelas sosial seseorang (hal. 77).

Saraswati menjelaskan hal tersebut pada bab 2 dan bab 3 buku ini. Ia menguraikan bagaimana warna kulit putih kemudian menjadi penanda dari status kelas seseorang (hal. 78, 108). Dalam hal ini, warna kulit terang identik dengan mereka yang berstatus sosial tinggi atau berasal dari lapisan kelas sosial atas (hal. 85). Sementara itu, mereka yang berasal dari kelas sosial yang lebih rendah, seperti kelas pekerja, tidak identik dengan warna kulit terang.

Pemaparan Saraswati mengenai hubungan antara warna kulit dan fenomena kelas sosial ini kemudian menjawab kegelisahan yang telah saya singgung di bagian pengantar tinjauan buku ini: soal pemberitaan mengenai pedagang warteg yang dianggap cantik dan sejenisnya. Bahwa memang, warna kulit terang atau cantik putih ala Indonesia, dalam sejarah perkembangannya, tidak identik dengan mereka yang berasal dari lapisan kelas yang rendah, seperti penjaga warteg atau penjaga gerai ponsel.

Terkait itu, saya setuju dengan tesis lainnya yang diungkap Saraswati di dalam buku ini, bahwa “tampilanisme/lookism lebih berbahaya daripada seksisme dan rasisme” (hal. 7). Dalam hal ini, perempuan seringkali mendapatkan diskriminasi berdasarkan tampilan mereka. Kita dapat menjumpai hal ini dengan mudah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemberitaan mengenai pedagang warteg yang dianggap cantik dan sejenisnya, menjadi contoh nyata dari lookism mendiskriminasi perempuan di Indonesia saat ini. Look/tampilan dari perempuan pekerja warteg yang berkulit putih dan cantik dianggap tidak sesuai dengan look seorang pekerja warteg yang ‘seharusnya’ sehingga layak untuk menjadi sorotan, karena dianggap sebagai suatu hal yang ‘luar biasa’.

Dalam sejarah Indonesia, pekerja memang dianggap sebagai kelas sosial yang rendah dan tidak diinginkan semenjak masa Orde Baru (Hadiz, 2005). Pengubahan kata ‘buruh’ menjadi ‘karyawan’, misalnya, membuktikan itu. Oleh karenanya, dalam konteks konstruksi sosial mengenai kecantikan, jika ada kelas pekerja yang masuk dalam kategori ideal kecantikan di dalam masyarakat, maka itu artinya adalah sebuah ‘pencapaian’.

Menurut Saraswati, kecantikan telah bertransformasi sebagai “kapital” yang berusaha diraih perempuan. Kecantikan sebagai kapital dapat ditransformasikan menjadi jenis-jenis kapital lainnya (hal. 8).Contohnya, seorang perempuan berupaya mencapai standar kecantikan agar dapat bekerja di tempat yang lebih baik dengan penghasilan yang lebih tinggi pula. Di sisi lain, kita juga dapat menjumpai dengan mudah banyak perusahaan menetapkan syarat ‘cantik dan putih’ atau ‘berpenampilan menarik’ dalam merekrut pekerja, meski sebenarnya jenis pekerjaan yang tersedia bukanlah pekerjaan yang berhubungan langsung dengan industri yang mengandalkan penampilan pekerjanya.

Kulit putih sebagai standar kecantikan juga seringkali dianggap menentukan tingkat keluhuran moral perempuan serta tolok ukur mengenai sejauh mana perempuan dapat mengurus keluarganya (hal. 209). Hal ini karena adanya anggapan bahwa perempuan yang memiliki kulit putih merupakan perempuan yang dapat mengurus dirinya dengan baik—semenjak kulit putih merupakan sesuatu yang dapat diraih. Maka, perempuan yang dapat mengurus dirinya dengan baik, diasumsikan dapat mengurus keluarganya dengan baik pula (hal. 209). Di sini, warna kulit terang (putih) dalam konteks Indonesia berhubungan erat dengan konstruksi sosial mengenai feminitas (hal. 11). Terkait itu, saya melihat bahwa Saraswati berhasil menganalisis perjumpaan tampilanisme/lookism dan nilai-nilai konstruksi sosial yang patriarkis atas perempuan.

Konstruk Cantik Putih dan Pendisiplinan Tubuh Perempuan

Penggunaan krim pemutih menjadi bukti dari tesis Saraswati tentang kecantikan yang dapat diraih. Banyak perempuan menggunakan itu agar dapat memenuhi standar kecantikan (hal. 9). Keinginan untuk memiliki warna kulit putih melalui penggunaan krim, simpul Saraswati, melampaui batas-batas kelas dalam konteks Indonesia (h. 212).

Di buku ini Saraswati menjelaskan fenomena penggunaan krim pemutih kulit yang terjadi di seluruh dunia beserta sejarahnya dengan cukup lengkap. Para perempuan Indonesia yang ditelitinya menggunakan krim pemutih sebagai upaya untuk menghindari diri jadi pusat perhatian (hal. 109). Perempuan yang memiliki kulit gelap biasanya menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitarnya karena “norma kulit terang bekerja melalui perbandingan” (h. 198).

Saraswati mengungkapkan penggunaan krim pemutih berhubungan erat dengan rasa malu (hal. 207). Hasil penelitian yang disajikan dengan lengkap pada bab 5 buku ini menunjukkan bahwa rasa malu perempuan yang menggunakan krim pemutih beroperasi dalam dua hal yang sarat dengan ironi. Pertama, para perempuan memutuskan untuk menggunakan krim pemutih untuk menyingkirkan rasa malu yang didapat karena memiliki kulit yang gelap. Kedua, akan tetapi, di sisi lain, perempuan juga merasa malu jika ada yang mengetahui bahwa dirinya menggunakan krim pemutih untuk memutihkan warna kulitnya (hal. 210).

Hal ini mengingatkan saya pada praktik skincare routine yang akhir-akhir ini menjadi tren di kalangan perempuan muda Indonesia. Dalam pengamatan saya yang terbatas melalui media sosial, banyak perempuan muda melakukan skincare routine dengan alasan untuk menjaga kesehatan kulit dan tidak secara langsung melakukannya demi memutihkan kulit. Namun, banyak produk skincare yang mereka gunakan sebetulnya merupakan produk pencerah/pemutih kulit.

Selain itu, kini bermunculan pula para beauty vlogger yang mempromosikan skincare routine mereka melalui media sosial, seperti Instagram dan Youtube. Kebanyakan dari mereka mempromosikan pentingnya melakukan skincare routine untuk menjaga kesehatan kulit sekaligus juga meningkatkan pencapaian perempuan dari segi penampilan fisik. Dengan kata lain, semakin terlihat cantik dengan kulit yang “glowing”. Dalam beberapa vlog dari beauty vlogger yang saya amati, pembahasan mengenai warna kulit cenderung banyak mendominasi isi vlog. Salah satu bahasannya misalnya menyoal kulit kusam yang diidentikkan dengan kulit dengan warna gelap dan kulit “glowing” yang identik dengan warna putih—yang terawat.

Namun demikian, hal itu tidak serta merta menunjukkan bahwa semua perempuan mempraktikkan skincare routine karena ingin terlihat cantik dengan memiliki kulit berwarna putih (ala Indonesia). Banyak teman-teman perempuan saya—serta tidak terkecuali diri saya—misalnya, mempraktikkan skincare routine karena ingin menjaga kesehatan kulit di tengah gempuran perubahan iklim yang mengancam. Selain itu, kami juga merasa bahwa skincare routine dapat menimbulkan rasa tenang karena, setidaknya, kami, dapat memperhatikan tubuh kami sendiri di tengah kerasnya kehidupan sebagai kelas pekerja ibu kota.

Saraswati mengungkapkan tesisnya yang lain bahwa segala upaya untuk menggapai kecantikan sebetulnya bukanlah praktik “melemahkan atau memberdayakan”, melainkan “sebuah modus merasakan/mengelola perasaan-perasaan” (hal. 10). Dari hasil penelitiannya, afek mengenai warna kulit memang memengaruhi praktik-praktik kecantikan yang dilakukan oleh perempuan. Meski demikian, secara umum, saya setuju dengan tesis Saraswati bahwa ritual kecantikan telah “mendisiplinkan tubuh perempuan secara berbeda dari tubuh laki-laki dan bahkan memanufaktur sebagai tubuh-tubuh yang patuh” (hlm. 8). Praktik ritual kecantikan “berkontribusi pada penciptaan tubuh-tubuh patuh yang spesifik gender” (h. 148).

Analisisnya mengenai hal tersebut lebih dalam dituangkan dalam bab 4. Di sana Saraswati membeberkan telaah atas majalah gaya hidup perempuan populer, Cosmopolitan, yang ada di seluruh dunia. Studi itu menunjukkan bahwa konsumerisme untuk mempercantik diri bukanlah wujud kemerdekaan atas kontrol tubuh yang sesungguhnya. Kontrol tersebut, mengutip Spooner (2011), sebetulnya telah termanipulasi oleh “gagasan-gagasan mengenai femininitas tradisional” (hal. 150). Power (2009) juga menyoroti bagaimana iklan yang membentuk konsumerisme telah membentuk imaji pembebasan semu dalam diri perempuan, yang masih berada dalam jerat kapitalisme.

Namun demikian, hal yang luput diperhatikan mengenai konstruk kecantikan yang disajikan dalam buku ini ialah mereka yang bekerja di dalam industri kecantikan. Terutama mengenai bagaimana kondisi kerja dari para pekerja penghasil produk-produk kecantikan di dalam rezim feminisasi kerja[2] yang kini semakin meningkat. Salah satu perusahaan kosmetik di Indonesia misalnya, mengungkapkan bahwa pihaknya lebih memilih mempekerjakan pekerja perempuan daripada laki-laki karena “lebih mudah diatur”.[3]

Selain itu, Saraswati juga menguraikan analisisnya mengenai penggunaan krim penggelap kulit yang kini juga menjadi tren di kalangan perempuan yang berkulit putih. Menurut Saraswati, itu tidak menunjukkan para perempuan yang menggunakannya—dalam bahasa saya—antimainstream. Akan tetapi sebetulnya “bertujuan untuk memberi afek positif pada perempuan yang berkulit putih” (hal. 173) . Hal ini ditunjukkan misalnya melalui berbagai produk yang memberikan kebebasan penggunanya untuk mengatur sendiri tingkat kegelapan yang dikehendaki. Meski perempuan berkulit putih tetap memiliki kewenangan untuk menentukan sejauh mana tingkat kegelapan yang mereka inginkan dari produk tersebut, tapi tak pernah ada yang benar-benar menginginkan kulitnya berubah gelap sepenuhnya secara permanen (Ibid.).

Penutup

Buku ini merupakan oase karena dapat menjelaskan beragam pertanyaan yang ada di kepala saya soal cantik, warna kulit dan berbagai sejarah serta konteks yang membentuknya dengan sangat baik. Meski demikian, buku ini memiliki beberapa keterbatasan.

Pertama, konstruk kecantikan ala Indonesia yang dibahas di dalam buku ini sangat didominasi wacana yang berpusat di wilayah Jawa dan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, analisis mengenai konstruk kecantikan yang dibahas di dalam buku ini, menurut saya, cenderung kurang relevan dengan kondisi masyarakat yang bermukim di Indonesia bagian Timur yang umumnya berkulit gelap. Apakah perempuan asal Maluku, Flores, atau Papua, tidak bisa dikatakan cantik?

Kedua, dalam buku ini Saraswati kurang begitu berhasil mengaitkan hubungan antara rasisme dengan sistem ekonomi-politik yang berlaku di setiap periode yang dibahasnya. Ia cenderung mengabaikan analisis soal konstruksi putih versus gelap sebagai invented construction, yang dimaksudkan untuk menundukkan perempuan berkulit gelap yang ditindas baik oleh kekuasaan feodal, kolonial, hingga kapitalisme neoliberal saat ini. Dalam hal ini, sebagai invented construction—sebuah hasil dari imajinasi dan perasaan, yang didesain untuk mendukung gaya hidup tertentu[4]—konstruksi mengenai putih versus gelap sebetulnya dibentuk dan dipertahankan sedemikian rupa untuk menundukkan, menjinakkan, dan meliyankan mereka yang berkulit gelap. Tujuannya, untuk melanggengkan sistem ekonomi politik yang menindas itu, termasuk yang berlaku saat ini, yang secara sengaja memang memarginalkan mereka yang liyan, tidak terkecuali mereka yang berkulit gelap.

Ketiga, meski saya setuju dengan Saraswati bahwa upaya untuk menggapai kecantikan merupakan “sebuah modus merasakan/mengelola perasaan-perasaan” (hal. 10), namun luputnya analisis kelas dalam buku ini menyebabkan kurangnya pembahasan mengenai bagaimana afek (termasuk perasaan-perasaan) dibentuk dalam kaitannya dengan penciptaan kesadaran palsu perempuan mengenai kecantikan. Dalam hal ini, kesadaran palsu tersebut kemudian berperan dalam melanggengkan hegemoni kapitalistik, misalnya mengenai produk-produk kecantikan (Sari, 2015).

Namun demikian, buku ini tetap membuat saya merenungkan banyak hal, terutama soal: bagaimana jika kita mulai hapuskan saja dikotomi ‘cantik’ dan ‘tidak cantik’? Tak usah lagi ada pujian “kamu cantik” atau ungkapan merendahkan “kamu tidak cantik”. Toh, banyak hal lain yang bisa kita jadikan pujian, seperti, “kamu keren sekali, sangat cinta lingkungan hidup,” atau kalau mau mengingatkan “katanya kamu aktivis, kok kamu gitu, sih sama pekerja desain?”, dan lain sebagainya.

Saya rasa itu bisa kita mulai, dari sekarang.***

Kepustakaan:

Buku

Hadiz, Vedi R., Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia pasca-Soeharto, Jakarta: LP3ES, 2005.

Hadiz, Vedi R., Workers and the State in New Order Indonesia, London: Routledge, 1997.

Power, Nina, One Dimensional Woman, O Books, 2009.

Jurnal

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths, dan Helen Tiffin, Post-Colonial Studies: The Key Concepts, (Second Edition), 2007, New York: Routledge, hal. 87.

McAdams, Dan P., “First we invented stories, then they changed us”: The Evolution of Narrative Identity”, Evolutionary Studies in Imaginative Culture 3 (2019): 1-18.

Sari, Wulan Purnama, “Konflik Budaya dalam Konstruksi Kecantikan Wanita Indonesia (Analisis Semiotika dan Marxist Iklan Pond’s White Beauty Versi Gita Gutawa,” Jurnal Komunikasi 7 (2015): 198-206.

Hasil pengamatan

Beberapa channel beauty vlogger di Instagram dan Youtube.

Iklan-iklan lowongan pekerjaan di internet.

Berita dari internet:

Mahany, Andry Trysandy, “5 Penjual ini punya paras cantik, dijamin bikin konsumen gagal fokus,” 18 Maret 2017, https://www.brilio.net/cewek/5-penjual-ini-punya-paras-cantik-dijamin-bikin-konsumen-gagal-fokus-170318h.html

Setyanti, Christina Andhika, “Flek Hitam, Masalah Kulit Terseram Bagi Perempuan Indonesia,” cnnindonesia.com, 28 Januari 2015, https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150128173915-277-28102/flek-hitam-masalah-kulit-terseram-bagi-perempuan-indonesia

Ulfa, Nur, “Perusahaan Ini Buat Karyawan Perempuan Lebih Spesial”, dream.co.id., https://www.dream.co.id/dinar/perusahaan-ini-buat-karyawan-perempuan-lebh-spesial-1904256.html.

Utomo, Deni Prastyo, “Viral Penjaga Warkop Cantik di Surabaya, Ini Penampakannya,” detik.com, 21 Januari 2018, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3826167/viral-penjaga-warkop-cantik-di-surabaya-ini-penampakannya

Wawancara Ruth Indiah Rahayu oleh Fathimah Fildzah Izzati, “Feminisasi Dunia Kerja Menguntungkan Kapitalisme”, indoprogress.com, https://indoprogress.com/2013/08/ruth-indiah-rahayu-feminisasi-dunia-kerja-menguntungkan-kapitalisme/

—————

[1] Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, dan Helen Tiffin, “Post-Colonial Studies: The Key Concepts”, (Second Edition), 2007, New York: Routledge, hal. 87.

[2] Wawancara Ruth Indiah Rahayu oleh Fathimah Fildzah Izzati, “Feminisasi Dunia Kerja Menguntungkan Kapitalisme”, indoprogress.com, https://indoprogress.com/2013/08/ruth-indiah-rahayu-feminisasi-dunia-kerja-menguntungkan-kapitalisme/.

[3] Nur Ulfa, “Perusahaan Ini Buat Karyawan Perempuan Lebih Spesial”, dream.co.id., https://www.dream.co.id/dinar/perusahaan-ini-buat-karyawan-perempuan-lebh-spesial-1904256.html.

[4] Dan P. McAdams, “First we invented stories, then they changed us”: The Evolution of Narrative Identity”, Evolutionary Studies in Imaginative Culture 3 (2019): 1-18.