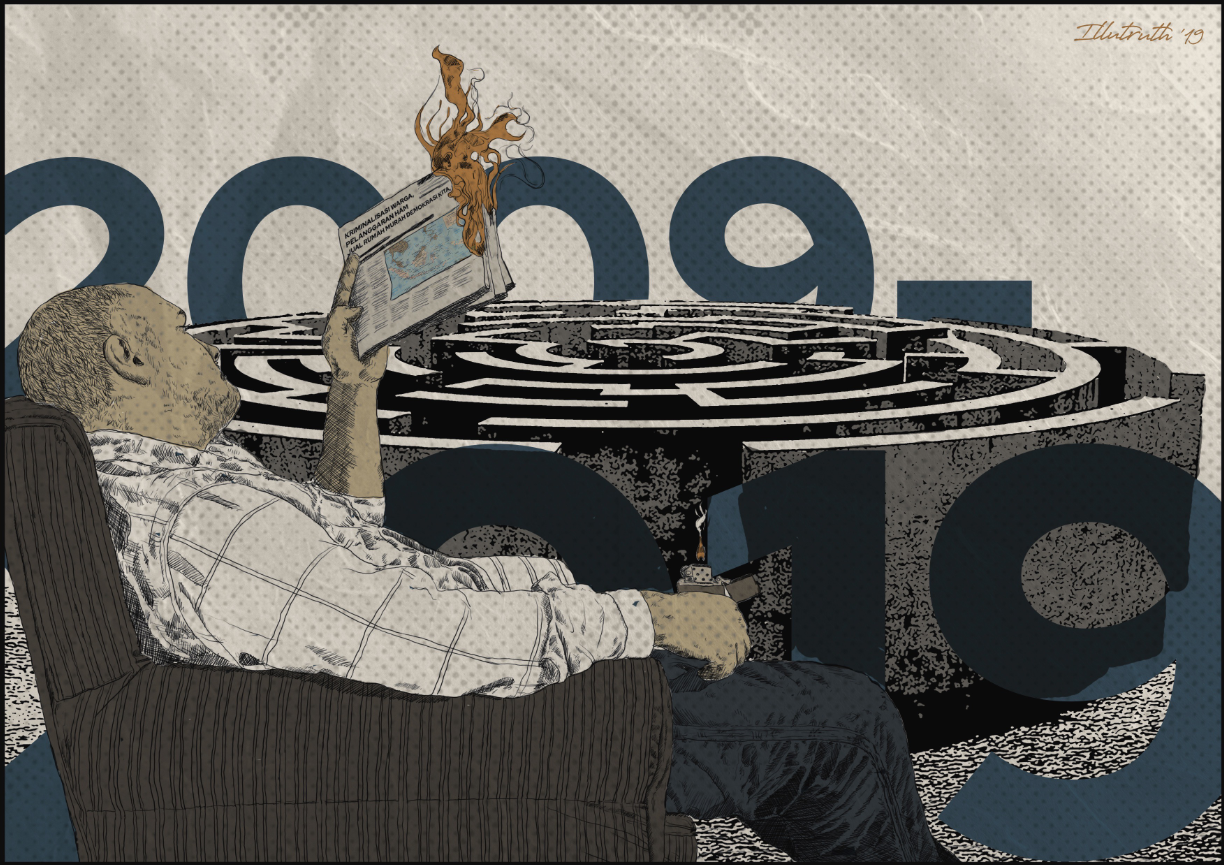

Illustrasi: Illustruth

DUNIA seperti apakah yang Anda huni sepuluh tahun terakhir ini?

Ya, saya tahu Anda menguap mendengar pertanyaan ini. Semua tengah melayangkannya. Teman-teman Anda membandingkan foto mereka sepuluh tahun silam dan sekarang seakan dunia peduli. Mereka mengetik caption reflektif-introspektif untuk menunjukkan dalam satu dasawarsa terakhir mereka tak hanya kian piawai selfie.

Tapi, mari kita tetap jajal pertanyaan klise ini. Kebetulan saya tahu cara yang tak terlalu klise untuk melakukannya. Bayangkan sebuah skenario. Dini hari awal tahun 2010, Anda koma. Anda sedang mencari kudapan dari lemari dan, naas, durian dari rak atas jatuh menimpa kepala Anda. Hari ini, setelah nyaris satu dekade penuh Anda terbaring di kasur, Anda tersadar.

Sebagai pembaca yang getol, Anda kontan menggila memeriksa apa saja yang Anda lewatkan. Kata-kata kasar terbatin tak kunjung putus selagi Anda membuka internet. Apa yang menahan Anda tidak merapalnya keras-keras hanya kehadiran ibunda yang masih terharu di samping Anda.

Kata-kata kasar Anda adalah gambaran dekade ini.

“Jancuk! Ini Orba 2.0, cuk!”

Anda melihat walikota Solo kini menjadi walikota Indonesia. “Wow,” pikir Anda awalnya. Ia kurus, nampak bersahaja dan tidak sombong, dan bukan siapa-siapa. Keterpilihannya menjadi priseden baik untuk demokrasi. Seseorang tak perlu menjadi pendiri bangsa, petinggi militer, jenius yang dekat dengan petinggi militer, anak pendiri bangsa, bagian trah ulama karismatik, atau mengawini anak petinggi militer untuk menjadi orang nomor satu Indonesia.

Lantas, Anda mendapati nama-nama pejabat yang dilantiknya. Umpatan mulai teriring dari mulut Anda. Anda tahu, Anda tidak akan pernah bisa mempercayai secara lugu pejabat-pejabat pilihan sistem politik Indonesia. Daftar pejabat yang Anda lihat terakhir sebelum Anda tak sadarkan diri adalah kumpulan sosok tak mumpuni dan layak olok-olok yang ditaruh di posnya sebagai bahan negosiasi politik.

Latar belakang nama yang dilantik bapak presiden yang nampak bersahaja dan tidak sombong itu: militer, militer, Orba, punggawa parpol, polisi, CEO, konglomerat dengan bisnis gurem, anak CEO, anak punggawa parpol.

“Jancuk!”

Tapi ini baru awalnya.

“Jancuk! Kenapa rezim jadi serba bugil begini?!”

Anda semakin jengkel ketika Anda membuka IndoProgress, yang kini sudah bukan blog lagi dan rubriknya berjejer ibarat antrean perpanjangan SIM. Anda tahu, para penulis IndoProgress memang pemarah. Sepanjang hidup mereka akan misuh-misuh terhadap kekuasaan. Mereka semua adalah jomblo … di hadapan kapital dan kekuasaan.

Anda juga tahu buruh dan petani tidak punya basis politik di Indonesia sejak kekuatannya dihancurkan secara sistematis. Anda tahu investasi ialah mantra. Anda tahu militerisme tidak pernah benar-benar usang. Namun, Anda tetap saja tak siap dengan kian bugil dan membenjolnya kenyataan-kenyataan barusan di bawah rezim bapak presiden yang nampak bersahaja dan tidak sombong itu.

Amdal dan IMB mau dihapus? Pasal-pasal yang memuluskan bisnis jahat nyaris lolos menjadi UU—sebagian bahkan ada yang lolos? Pejabat-pejabat mulai buka-bukaan galau dengan demokrasi? Makhluk mahabenar bernama netizen mengomentari kritik-kritik militerisme dengan merapal mantra “Tentara Memang Mengemban Tugas Suci Mendisiplinkan dan Memimpin Negara?”

Ekspektasi Anda sudah rendah sebelumnya, tapi kenyataannya lebih rendah dari itu. Dan yang menghancurkan ekspektasi Anda menjadi remah rengginang: pernyataan Menkopolhukam bahwa tidak pernah ada pelanggaran HAM di era bapak presiden yang nampak bersahaja dan tidak sombong itu.

Anda membacanya setelah tahu unjuk rasa menghadang represi sistematis negara direpresi aparat. Lima puluh satu orang meninggal. Entah berapa ratus orang disiksa dan ditangkapi. Aktivis dikriminalisasi. Media dan internet dimatikan.

Anda melihat video penanganan demonstrasi dan Anda heran betapa adegannya menyerupai permainan yang getol Anda mainkan dulu—GTA.

“Jancuk! Keluargaku kenapa ini?!”

Anda mencoba menenangkan diri Anda dengan mengalihkan perhatian. Anda membuka aplikasi bernama WhatsApp di gawai Ibu. Tampilan yang paling pertama mencuat adalah Grup WhatsApp keluarga besar. “The Bambangs” namanya.

Anda membaca pesan-pesannya. Anda mengernyit. Anda menggeser layar ke atas terus-menerus—jauh ke atas. Raut Anda kian kecut. Seseorang dengan nama “Gagah Nusantara,” yang setahu Anda ialah pakde Anda, mengunggah pesan-pesan yang tidak padan dengan watak gemar membadutnya yang Anda kenal.

Awalnya, Anda membaca pesannya bahwa orang yang mengucapkan selamat Natal akan dihukum harus memakai topi Sinterklas selamanya di neraka. Okelah, batin Anda pertama-tama. Mungkin pengucapan selamat Natal, buat Pakde, bisa melanggar akidah dan tak bisa dikompromikan.

Lama-kelamaan, pesan-pesan Pakde semakin ajaib. Ia melarang orang rumah agar tidak membeli Indomie dari toko yang penjualnya orang-orang Tionghoa. Indomie dari toko Tionghoa, katanya, biasanya pernah dipakai buat sumbangan misi Kristenisasi. “Nanti tau-tau kalian jadi Kresten!” tegas Pakde. Ia juga sempat bilang, gadis-gadis YouTube tidak akan dibukakan pintu surga. Mereka, kata Pakde, sering jadi bahan ngocok.

“Iya ya,” balas bu lik Anda.

Dari pesan-pesan Pakde, Anda juga jadi tahu Rizieq Shihab kini adalah seorang Imam Besar di Tanah Pengasingan. “Rizieq Shihab? Bos preman berjubah itu?” batin Anda. Anda pun mulai menjambak rambut ketika mendapati Pakde memberhalakannya dan memaki-maki Presiden kafir karena “mempersekusi” Rizieq.

Anda tahu, Anda tidak suka dengan bapak presiden yang nampak bersahaja dan tidak sombong itu. First impression sang presiden di mata Anda buruk—sangat buruk. Tapi, Anda tercabik karena Anda tidak ingin mengata-ngatainya dengan cara yang bisa mengarahkan kebencian ke kelompok minoritas.

Ibu Anda kembali ke sisi Anda dan melihat Anda sedang membuka grup keluarga. “Oh, kamu sudah lihat grup keluarga besar, ya? Kamu nanti Ibu masukkan ke grup ini ya.”

Anda melongo.

“Jancuk! Kapan aku bisa punya hunian kalau begini?!”

Anda kini mencari pelarian ke media sosial. Selagi menggeser terus ke bawah, Anda menemukan tautan ke artikel yang memberitakan milenial kesulitan memiliki rumah. Setelah membacanya dan tahu bahwa milenial ternyata bukan nama printer melainkan generasi Anda, Anda langsung tergopoh-gopoh memeriksa harga-harga hunian.

Sepuluh tahun lalu, harga rumah sudah sulit dijangkau. Namun, Anda berpikir waktu itu, Anda masih bisa menjangkau apartemen yang baru mulai marak dibangun. Kalaupun pekerjaan Anda pendapatannya tidak terlalu moncor, Anda masih bisa memilikinya. Tempat tinggal Anda tidak akan besar. Tapi, apa salahnya selama Anda betah? Anda tidak harus merepotkan orang tua lagi. Anda punya tempat tetap untuk ditinggali bersama keluarga Anda sendiri kelak.

Anda nyaris tidak dapat menahan meneriakkan umpatan ketika harga-harga hunian mencuat di layar gawai. Harga apartemen yang terlalu sempit buat tikus berkembang biak pun kini lebih mahal ketimbang harga rumah sepuluh tahun silam. Anda tidak percaya. Anda terus-menerus mencari—barangkali harga yang tak masuk akal tersebut hanya penawaran satu-dua pengembang maruk. Sayang, pencarian Anda hanya terus-menerus mendidihkan emosi Anda.

Dan Anda sadar, Anda tak akan mudah mendapat pekerjaan setelah sepuluh tahun Anda terbuang begitu saja. Gelar Sarjana Humaniora, Anda yakin, tak akan banyak membantu Anda.

“Jancuk! Kenapa dunia beneran mau kiamat begini?”

Dalam kepasrahan Anda, Anda mengetik “when will the world end” di perangkat pencarian. Anda sendiri tak paham mengapa Anda mengetiknya. Mungkin Anda sudah lelah. Mungkin Anda sekadar ingin mengetes teknologi penelusuran yang kini nampak jauh lebih canggih dibanding sepuluh tahun silam.

Perangkat pencarian Anda mengeluarkan berita-berita krisis iklim akan memorakmorandakan kehidupan dalam beberapa waktu ke depan. Dunia yang Anda kenal akan berakhir. Kekeringan akan menyebabkan gagal panen dan langkanya air bersih. Naiknya permukaan air laut akan menenggelamkan kota-kota. Manusia akan mengungsi dalam jumlah besar-besaran. Konflik sumber daya akan meruncing. Perang akan pecah.

Anda terpana. Anda pikir dunia sudah menghasilkan kesepakatan yang mencegah perubahan iklim memburuk satu dasawarsa terakhir. Tidak. “Dunia” ternyata lebih bebal dari bayangan Anda.

Dan selagi Anda membaca berita dunia, Anda menyadari bukan Pakde Anda saja yang mendadak belok kanan mentok. Negara-negara dikuasai oleh oknum-oknum kanan mentok, agamis maupun rasis. Pada saat yang sama, unjuk rasa pecah di seluruh penjuru. Negara-negara memangkas subsidi yang vital, mengancuk hak-hak warga, melindungi persekongkolan korup. Kebijakan-kebijakan tersebut mengundang demonstrasi. Negara balik menindasnya dengan bengis.

Anda melihat dunia terbakar. Anda tidak sempat melihat musim semi Arab. Tapi kalaupun Anda melihatnya, Anda tak akan menampik, dunia benar-benar terbakar saat ini.

Pada titik ini, penghuni kebun binatang sudah berhambur keluar semua dari mulut Anda. Kata-kata sudah habis. Anda tak ingin mencari tahu apa-apa lagi. Tapi Anda tahu, hidup harus tetap dijalani. Anda membutuhkan peluang kerja cepat. Anda pun mengetik di mesin pencarian. Mesin pencarian mengantarkan Anda ke laman bertulisan Gojek.

Anda tidak tahu apa atau siapa anasir bernama Gojek ini. Anda akan mencoba melamar kerja di sana.

***

Jadi, dekade yang seperti apakah sepuluh tahun terakhir ini? Tak semua orang seperti “Anda,” tokoh kita di atas. Tak semua orang gemar mendramatisasi sesuatu. Tak semua orang terlalu peduli hal-hal di luar hidupnya dan kuasanya—saya acap ialah salah satunya. Tapi kalau Anda seperti “Anda,” jawabannya sudah gamblang. Segamblang Anda butuh makan dan buang air setiap hari.

Dekade yang jancuk.***

Geger Riyanto, Mahasiswa Ph.D. Institut Antropologi Universitas Heidelberg