Kredit ilustrasi: kamiljurowski.wordpress.com

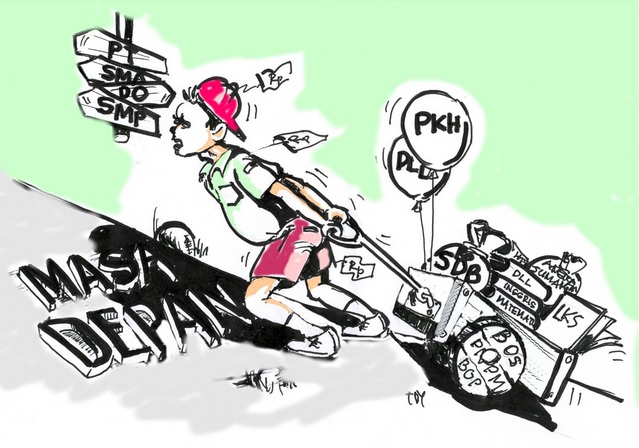

SEPERTINYA bukan suatu hal yang berlebihan ketika kita mengatakan Indonesia saat ini berada di tengah-tengah kebencian, kekerasan, konflik, penghancuran ekologi dan hilangnya harapan akan suatu keadaan yang lebih baik. Sebagai contoh, dalam hal isu keberagaman agama, beberapa penelitian mengenai relasi antar agama telah menunjukkan meningkatnya intoleransi agama di dalam masyarakat Indonesia. Di isu lain, konflik dan kekerasan oleh aparatur negara yang tak berkesudahan dari kasus Kendeng sampai Kulon Progo belum juga terselesaikan, begitu juga dengan kejahatan-kejahatan HAM masa lalu yang tak jelas ujungnya. Dalam isu gender, perempuan di Indonesia pun masih kerap mengalami kekerasan dikarenakan patriarki yang begitu mengakar; alih-alih mengurai akar permasalahan kita malah sibuk menyalahkan hingga menghukum seorang perempuan korban perkosaan. Ekologi juga dikesampingkan untuk kebutuhan ekonomi saat ini. Bahkan institusi pendidikan tinggi pun turut andil dalam eksploitasi sumber daya alam dengan menyatakan kelapa sawit sebagai tanaman hutan yang patut dilindungi. Ini menunjukkan bahwa logika kapitalisme telah merasuki institusi-institusi pendidikan. Tak lupa di dalam arena politik, di mana para elite politik hanya sibuk menghasilkan calon-calon pemimpin yang berkutat dengan pembangunan infrastruktur yang menindas, membangun nasionalisme ekstrim, memainkan kartu politik identitas, dan enggan memajukan kesadaran berdemokrasi baik diri maupun kolektif konstituennya.

Di sisi lain, negara telah dengan cukup sukses meleburkan pembangunan yang tengah dilakukannya dengan retorika-retorika ‘demi kemajuan bangsa dan negara’. Akibatnya, siapapun yang anti kebijakan negara tidak hanya diberi label anti-pembangunan, namun juga anti-Indonesia. Dengan ini negara tidak hanya berhasil mengawinkan nasionalisme dengan program-program pembangunannya yang menindas, seperti yang telah terjadi pada kasus para petani di Kendeng maupun Kulon Progo. Tapi lebih dari itu negara telah menjadi instrumen terbentuknya hiper-nasionalisme. Sebuah bentuk nasionalisme ekstrim yang memegang erat kepercayaan superioritas bangsa dan di mana mempertahankan dan memajukan nasionalisme dengan segala cara adalah segalanya, termasuk melalui pembangunan yang menindas rakyatnya sendiri.

Sejujurnya, penjabaran tragis yang terkesan fatalis akan keadaan Indonesia saat ini, bukan bertujuan untuk menanamkan keputusasaan namun untuk mempertanyakan bahwa dalam fase sejarah yang sulit ini, apa peran pendidikan, terutama apa peran para pendidik untuk mengubahnya.

Apa tanggung jawab para pendidik? Di sini saya mengartikan ‘pendidik’ dengan sangat luas, dari guru atau dosen dalam sebuah institusi pendidkan formal, seorang pengajar yang berbagi ilmunya dalam sebuah komunitas, seorang mentor dalam sebuah workshop atau lokakarya atau siapapun mereka yang terlebih dahulu sadar akan apa yang ditulis oleh Friedrich Engels sebagai false consciousness –sebuah kesadaran yang telah menyesatkan masyarakat akan realita penindasan yang terjadi pada dirinya maupun sekitarnya– dan mereka secara aktif berbagi dan berdialog mengenai apa yang mereka telah sadari akan bentuk-bentuk penindasan yang ada.

Peran pendidik, tidak hanya dalam mempertegas tragedi kemanusiaan yang terjadi saat ini namun lebih dari itu: Apa peran pendidik dalam memberikan sebuah cara untuk melawan penindasan, membangun fondasi-fondasi agar penindasan tersebut tak terulang lagi dan memberikan harapan riil akan dunia yang memerdekakan di kehidupan saat ini, bukan hanya kehidupan setelahnya? Apakah para pendidik mampu, mengutip Freire (31, 1996), “…melihat realita penindasan bukan sebagai dunia yang tertutup di mana tidak ada jalan keluar, tapi sebagai keadaan yang membatasi namun di mana mereka dapat mengubahnya”?

Hal ini penting untuk dipertanyakan, karena ada sebuah asumsi dan kepercayaan umum bahwa 1) proses pendidikan dan pengetahuan yang didapat melalui proses tersebut adalah hal yang netral dan bebas dari kepentingan sosio-politis. Maka pendidik yang memiliki peran sentral dalam proses pendidikan dan penyebaran pengetahuan juga harus turut netral, bebas kepentingan sosio-politik. 2) individu yang “berpendidikan” lebih mampu menavigasi dan memahami secara kritis permasalahan-permasalahan dunia maupun Indonesia saat ini. Contoh mudahnya dapat dilihat ketika ada sebuah permasalahan sosial dan kerap kata-kata yang dilontarkan adalah “dasar manusia tidak berpendidikan!”. Seakan-seakan mereka yang “berpendidikan”, tidak akan memanipulasi, merepresi, mendehumanisasi, ataupun mengeksploitasi individu lain. 3) terakhir, asumsi bahwa pendidik dan pendidikan mampu membantu mereka yang tertindas untuk keluar dari lingkaran kekerasan ini, atau dengan kata lain pendidikan secara alamiah dilihat sebagai suatu hal yang emansipatoris atau memerdekakan.

Para pendidik sebagai ujung tombak pendidikan dan salah satu otoritas yang membuka/menutup akses terhadap pengetahuan, harus secara kritis dan jujur melihat dan menelusuri asumsi-asumsi tersebut. Terutama peran mereka dalam mengekang, menindas dan mendehumanisasi masyarakat kita. Kita harus menelusuri secara terbuka romantisme kita terhadap peran para pendidik, misalnya dengan retorika-retorika “pahlawan tanpa tanda jasa”, seakan-akan kehadiran mereka hanya membawa kebaikan, dan menutup kemungkinan dalam membawa keburukan.

Apakah para pendidik melalui proses pendidikan telah turut membantu memanusiakan individu lain dan juga diri mereka sendiri? Atau apa justru para pendidik telah turut serta membantu melahirkan sebuah budaya yang eksploitatif antara manusia dengan manusia lain? Apakah para pendidik menyadari peran mereka dalam proses dehumanisasi? Apakah para pendidik telah turut melahirkan masyarakat kritis yang menjadi landasan sebuah demokrasi yang sehat? Atau sebaliknya? Apakah para pendidik menyadari, melalui kegiatan mendidik yang mereka lakukan, telah memobilisasi pengetahuan yang sarat akan kepentingan, dan kepentingan itu memihak pada siapa? Yang pada akhirnya para pendidik turut mendefinisikan atau mengerucutkan apa yang dimaksud menjadi seorang manusia, apa yang menjadi sebuah tragedi kemanusiaan dan apa yang bukan, dan siapakah yang layak atau tidak layak untuk kita tujukan rasa empati ataupun apatisme kita?

Apatisme terhadap korban tragedi 1965 atau 1998, perempuan-perempuan yang mengalami perkosaan (bahkan tidak hanya apatis namun cenderung menyalahkan mereka yang diperkosa), korban-korban pembangunan infrastrukstur di Indonesia yang dirampas hak-haknya atas hal-hal paling mendasar, maupun penghancuran ekologi kita yang sistemik. Mereka yang bukan korban telah dibatasi empatinya dan terkikis kemanusiaannya, sedangkan mereka yang menjadi korban, mereka yang telah tertindas, akan menerima apatisme kita sebagai akibat dari pembatasan rasa kemanusiaan kita.

Bisa dikatakan bahwa dalam waktu yang bersamaan namun dalam takaran yang berbeda, korban dan non-korban telah terdehumanisasi di dalam siklus ini. Lalu, apa peran pendidik dalam mereproduksi hal ini?

Sudah jelas, para pendidik tidak lagi bisa mempertahankan jarak apatis dari konflik dan kontestasi di zaman kita dengan mengusung tujuan dari pendidikan hanya untuk mendapatkan pekerjaan di akhir proses pendidikan seseorang, lalu membungkusnya dalam kenetralan sebuah proses pendidikan. Karena jika tidak, para pendidik menimbulkan risiko bahwa pendidik, pendidikan dan pengetahuan kritis akan cara kerja dunia menjadi tidak relevan lagi bagi masyarakat umum. Maka dengan adanya risiko ini, mengharuskan para pendidik untuk terlibat secara proaktif dan membangun solidaritas dengan mereka yang tertindas dalam mengatasi masalah dunia kita yang kompleks dan tragis ini.

Para pendidik tidak lagi bisa mengabaikan arus politik, ekonomi, dan sosial yang yang telah dan akan berdampak pada masyarakat. Isu kekerasan dan keadilan sosial yang berkaitan dengan ketidaksetaraan dalam berbagai isu, permasalahan intoleransi, etnosentrisme, hiper-nasionalisme, xenofobia, pelanggaran hak asasi manusia, maupun kerusakan ekologi harus menjadi inti dari sebuah proses pendidikan.

Para pendidik harus mampu memberikan sebuah kesempatan untuk pendidikan yang memanusiakan dan membangun kesadaran kritis. Maksudnya, tidak hanya sekadar kritis dalam rangka untuk mengkritisi karena mampu, suatu hal yang berakar dari manifestasi ego, namun kembali mengutip Freire (1996), kritis agar dapat memiliki conscientization yang konteksual. Sebuah kesadaran kritis untuk melihat dan memahami kontradiksi-kontradiksi sosial, politik dan ekonomi dalam kehidupan keseharian mereka yang tertindas dan untuk bersama-sama membangun solidaritas melawan elemen-elemen yang menindas dalam masyarakat baik dari atas maupun dari bawah.

Hal ini harus dilaksanakan melalui proses pendidikan yang bekerjasama dengan masyarakat, tidak berpatok pada sebuah proses pendidikan yang hanya sekadar menurunkan pengetahuan, top-down. Dengan ini, para pendidik diharuskan untuk turun berdialog dengan masyarakat dan berani mengkritisi diri mereka sendiri. Terutama obsesi pendidik sebagai juru penyelamat mereka yang tertindas serta arogansinya yang melihat dirinya seakan-akan sebagai sumber pengetahuan tertinggi dan berguna. Pengetahuan yang didialogkan harus pula disesuaikan dengan konteks kehidupan keseharian masyarakat. Melalui ini pengetahuan menjadi suatu hal yang hidup, berarti dan memberi arti bagi mereka yang mempelajarinya.

Kredit ilustrasi: mwildan03.wordpress.com

Sebagai contoh kecil, saya teringat bagaimana sekolah-sekolah di Selandia Baru mulai mempelajari sejarah Selandia Baru yang terbilang sulit (difficult histories). Bukan sulit dikarenakan susah untuk dipahami, akan tetapi sulit karena sejarah tersebut kelam, mengusik jiwa dan melawan asumsi umum bahwa semua baik-baik saja. Sejarah sulit yang berpusat pada kolonialisme Inggris dan penindasan yang mereka lakukan terhadap suku asli Selandia Baru, yaitu suku Maori.

Dengan mempelajari sejarah sulit tersebut dan menghubungkannya dengan isu-isu kontemporer, pengetahuan sejarah menjadi suatu hal yang hidup. Mereka yang mempelajarinya dapat melihat dampaknya di saat ini, terutama terhadap relasi suku Maori dengan masyarakat kulit putih Selandia Baru. Hal ini memaksa masyarakat kulit putih Selandia Baru, yang saat ini hidup berdampingan dengan suku Maori, untuk melihat kembali relasi mereka dengan suku Maori. Apakah ada perubahan? Atau apakah kolonialisme masih berjalan namun dalam bentuk yang berbeda? Pengetahuan kemudian, di sini, tidak hanya menjadi sekadar informasi hafalan yang dimuntahkan ketika ujian akhir semester namun memiliki arti dan juga memberi arti di dalam kehidupan kesehariannya, terutama bagi mereka yang tertindas dan bagi mereka yang menindas.

Melihat contoh ini, tentu saja berarti bahwa pendidik harus memobilisasi pengetahuan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan industri semata dan menekankan sebuah metode pendidikan yang pasif menerima pengetahuan atau apa yang disebut Freire (1996) sebagai banking education. Tapi lebih dari itu, paling utamanya adalah mendorong proses pendidikan agar mengedepankan praxis: melakukan refleksi dan aksi terhadap dunianya dengan tujuan untuk mengubahnya. Untuk melakukan sebuah aksi atas refleksi yang kita lakukan dan juga refleksi terhadap aksi yang kita telah kita lakukan. Transformasi yang memerdekakan, yang emansipatoris, yang datang dari masyarakat bukan dipaksakan dari atas adalah tujuan akhirnya.

Seperti yang diutarakan oleh Margaret Abraham (2018) akan tujuan sosiologi di abad-21, pengetahuan harus dimobilisasi untuk menginterogasi kekuasaan dan mereka yang berkuasa; untuk menyelidiki dan mengkritik, misalnya, sejarah kolonial dan politik tanah kontemporer; untuk merefleksikan struktur dan proses budaya yang melanggengkan kekerasan terhadap minoritas dan penduduk asli; untuk meninjau kembali kekerasan patriarki dan diskriminasi yang terus terjadi terhadap perempuan; untuk mempelajari isu kemiskinan dan ketimpangan, untuk menekankan pentingnya kedalaman demokrasi bukan hanya sekadar mengagungkan demokrasi semu dan prosedural yang diadakan setiap beberapa tahun sekali, dan juga untuk memahami bagaimana semua hal ini saling berkelindan dalam siklus kekerasan yang saling terhubung erat, sebuah kekerasan interseksional. Dengan landasan pemikiran seperti ini, pengetahuan sejatinya memiliki tujuan akhir untuk menciptakan dunia yang lebih adil.

Maka para pendidik tidak hanya harus mampu bekerjasama dengan masyarakat dalam membangun imajinasi kritis, bahwa imajinasi akan sebuah alternatif kehidupan yang emansipatoris itu mungkin. Namun, mengutip Erik Olin Wright (2018, 35), “alternatif tersebut harus diinginkan, dapat dilakukan, dan dapat tercapaikan”. Dengan ini pendidikan tidak hanya harus dapat menanamkan pengetahuan akan apa yang menjadi akar permasalahan masyarakat, tapi harus pula menanamkan harapan-harapan akan dunia yang lebih adil, keinginan-keinginan untuk mengubahnya dan sebuah keyakinan yang mengakar bahwa emansipasi dapat tercapaikan.

Keyakinan akan perubahan hanya akan mengakar ketika perjuangan akan transformasi emansipatoris turut membangun (construction) fondasi-fondasi emansipatoris bukan hanya melawan (resistance) (Wright, 2018). Walaupun sangat dibutuhkan aksi perlawanan kolektif dan mobilisasi dari bawah untuk transformasi tersebut, transformasi emansipatoris membutuhkan lebih dari sekadar menentang dan melawan bahaya dan kerusakan-kerusakan yang disebabkan kapitalisme, patriarki, etnosentrisme, intoleransi dan lain sebagainya. Kita juga membutuhkan membangun fondasi-fondasi yang mewujudkan cita-cita emansipatoris tersebut.

Hal ini menjadi semakin penting dan genting ketika kita menyadari keberhasilan Orde Baru dalam membangun Indonesia menjadi negara yang telah hampir dihapuskan pengetahuan, logika dan cara berfikir emansipatoris di dalam kesadaran kolektif masyarakatnya. Melahirkan beberapa generasi masyarakat Indonesia menjadi capitalist natives. Kapitalisme, dengan logika relasi yang eksploitatif terhadap sesama maupun lingkungan sekitar kita telah atau semakin menjadi satu-satunya cara hidup dan interaksi masyarakat kita.

Memparafrase Wright (2018), dalam formulasi teori orisinil Marx, Marx berteori bahwa perubahan dan pembangunan fondasi-fondasi emansipatoris diperkirakan akan terjadi setelah revolusi berjalan. Di abad 21 ini dengan kapitalisme yang telah mendunia dan mengakar, revolusi seperti itu bukan lagi sebuah visi strategis yang memungkinkan. Membangun fondasi untuk perubahan emansipatoris tidak lagi bisa menunggu jatuhnya kapitalisme namun harus dilakukan saat ini dari dalam sistem kapitalisme itu sendiri.

Maka, dalam semangat merawat harapan, penting untuk kita sadari bahwa dominasi atau hegemoni tidak bersifat total, tidak pernah sempurna, tidak pernah mencakup semuanya di setiap waktu. Hegemoni akan selalu dapat ditantang. Akan selalu ada ruang untuk perlawanan. Maka akan selalu ada harapan. Kembali ke peran pendidik dan pendidikan, maka saya percaya di sinilah ruang untuk para pendidik untuk tidak hanya melawan namun, bersama dengan masyarakat, memulai tugas sulit dalam membangun fondasi-fondasi emansipatoris tersebut.

Ruang diskusi kritis di kebun belakang rumah, komunitas belajar di samping rel kereta, taman baca di tengah kampung kota, sekolah informal untuk mereka yang dimarjinalkan, penerbit buku dan toko-toko buku independen, atau bakhkan lokakarya conscientization dan praxis berkedok kegiatan seni ataupun pelatihan fotografi. Dalam fase sejarah yang sangat sulit ini, embrio-embrio semacam inilah yang dibutuhkan lebih dari sebelumnya, karena embrio tersebut tidak hanya membangun fondasi-fondasi transformasi emansipatoris, tapi lebih dari itu, mereka adalah tempat dan juga kesempatan untuk mengingatkan kita akan pentingnya membangun solidaritas dan harapan.***

Ben K. C. Laksana adalah peneliti lepas dan dosen paruh waktu di jurusan Hubungan Internasional, International University Liaison Indonesia

Kepustakaan:

Freire, P. (1996). Pedagogy of the oppressed. London: Penguin Books.

Abraham, M. (2018). Power, violence and justice. Global dialogue, (8.1), 10-11. Retrieved from http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2018/04/v8i1-english.pdf

Wright, O. E. (2018). The continuing relevance of the Marxist tradition for transcending capitalism. Global dialogue, (8.1), 34-35. Retrieved from http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2018/04/v8i1-english.pdf