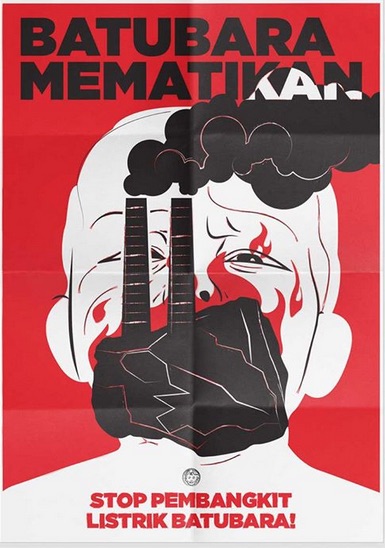

Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)

KONFLIK agraria semakin pelik dari hari ke hari. Setiap penjuru daerah meletupkan baranya dan menunggu waktu untuk meledak. Begitulah kiranya ungkapan yang sesuai dengan semakin runyamnya persoalan agraria, di mana masyarakat semakin tersudut dan terancam mengalami disrupsi atas hak-hak ulayatnya. Di dalam konteks Pulau Jawa saja, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2016 mencatat bahwa sepanjang tahun 2016 terdapat 450 konflik agraria dengan skop wilayah konflik sekitar 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK.[1] Berselang satu tahun setelahnya, KPA menulis adanya peningkatan jumlah konflik agararia sekitar 659 konflik atau ada penambahan kasus sebesar 209 konflik, dengan skop 520.491,87 hektar dan melibatkan 652.738 KK.[2]

Eskalasi konflik yang meningkat hampir 50 persen dari tahun 2016 ke tahun 2017 mungkin akan semakin bertambah besar di tahun 2018, mengingat ledakan konflik mulai bermunculan di tiap-tiap daerah dengan beragam persoalan. Mulai dari rencana pembangunan infrastruktur, ekspansi kawasan industri, proyek energi nasional, perebutan lahan pertanian sampai pada titik eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi ekstraktif.

Kita masih ingat bagaimana perjuangan warga Kendeng yang menolak keberadaan dua pabrik semen level internasional, seperti Indocement dan Semen Indonesia. Demikian juga dengan industri-industri menengah ke bawah yang rakus akan karst. Kita belum lupa perjuangan warga Sukamulya dan Teluk Jambe di Jawa Barat yang berjuang mempertahankan tanah garapannya. Di Jawa Timur sendiri, kasus di Lakardowo terkait limbah beracun juga belum tampak adanya penyelesaian. Bahkan di Banyuwangi, warga Pesanggaran yang berjuang melindungi gunung Tumpang Pitu, kian hari kian resah dengan ekspansi ekstraktif yang semakin menjadi-jadi, sehingga berakibat mulai banyaknya warga yang dikriminalisasi, termasuk Budi Pego yang dianggap komunis. Kini konflik ini berpotensi menambah lagi tiga tersangka baru, yang semuanya adalah warga penolak korporasi ekstraktif emas.

Kasus-kasus tersebut hanya sebagian kecil dari banyaknya jumlah konflik yang mulai meluas dari titik ke titik. Karena kasus serupa namun substansinya masih sama, kembali bergemuruh di beberapa titik wilayah Pulau Jawa. Tidak hanya persoalan ekstraksi oleh tambang, kini mulai merambah di sektor perkotaan dengan penggusuran yang cukup masif. Bahkan di desa-desa juga mulai marak penggusuran. Semua atas nama pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas serta pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan dan Kepentingan Pemodal

Melalui skema pembangunan jangka menengah nasional yang telah dirancang lalu diintegrasikan dengan kebutuhan multisektoral, pembangunan kian banal dan meresahkan. Di dalam pelbagai rencana pokok kerja kementrian, jika dicermati secara seksama, terdapat sebuah skema yang saling dukung baik dari darat maupun laut, dengan pembangunan yang terfokus pada infrastruktur untuk mendukung adanya eksploitasi sumber daya alam. Sebagai contoh, di RZWP-3-K provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian dari poros maritim nasional, baik yang sudah ada yaitu Perda Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2012 ataupun yang masih menjadi raperda di tahun 2017, semuanya memiliki persinggunggan dengan proyek strategis nasional terutama terkait zonasi pertambangan dan energi.

Regulasi tersebut hanya sebagai contoh ketika kita ingin masuk pada pembahasan mengapa pembangunan infrastruktur, selalu dikaitkan dengan nama negara untuk mendisrupsi hak-hak masyarakat di suatu daerah. Tanpa adanya rencana tata kelola wilayah, zonasi yang terangkum dalam sebuah regulasi, tidak ada yang namanya argumentasi mengenai penggusuran paksa atas nama kepentingan publik yang diasosiasikan dengan kontinuitas kesejahteraan secara makro, lalu direlasikan dengan kedaulatan negara.

Kebijakan tersebut muncul akibat kebutuhan akan ruang-ruang produksi untuk pengakumulasian nilai keuntungan, yang secara umum kita bisa melihat bagimana relasi pihak pemodal dalam pelbagai agenda pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam secara masif. Kondisi tersebut muncul akibat semakin kompleksnya kapitalisme, karena dalam suatu ekspansi industri, pembangunan infrastruktur hingga penggusuran tak lepas dari campur tangan kepentingan pemodal. Hal ini bisa dilihat dari keterkaitan antara oligarki politik, alat keamanan negara, korporasi dan bank, misalnya, dalam pembangunan PLTU, Industri Semen hingga pembangunan perkotaan.

Berdasarkan laporan dari kajian responsi bank yang digagas oleh beberapa organiasai lintas disiplin yang berjudul, Peran Perbankan Dalam Pengembangan Industri Semen Di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Rembang, ditemukan fakta jika pembiayaan atas pembangunan Semen Indonesia tidak murni dari uang negara atau bank nasional seperti Mandiri. Tercatat pemain internasional seperti bank Standard Chartered cabang Vietnam, yang merupakan sekutu dari bank asal Jepang bernama Sumitomo Mistsui.[3] Kemudian dalam pembangunan energi, khususnya pembangkit listrik, Elsam mencatat bahwa terdapat kurang lebih 40 PLTU, 40 PLTPB, PLTN dan pembangunan infrastruktur lainnya, yang dibiayai oleh pinjaman dari Bank Pembangunan Multilateral, seperti sindikasi Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Belum lagi program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang menyisir rekonstruksi metropolitan seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya, yang semuanya dibiayai melalui skema pinjaman Bank Dunia dan AIIB.[4]

Semua pembiayaan tersebut sangat erat kaitannya dengan arah kebijakan (regulatory capture) yang akan diambil, terutama dalam pembuatan RPJMN beserta kebijakan-kebijakan lainnya yang terangkum dalam regulasi terintegrasi. Melalui kebijakan tersebut, masifnya perampasan atas ruang-ruang kehidupan masyarakat semakin cepat dan terkendali. Sehingga banyak di antara masyarakat yang pada akhirnya harus terdisrupsi dari ruang hidupnya.

Relasi Kebijakan dalam Perampasan Ruang

Secara mendasar kebijakan dan regulasi yang menjadi satu paket dalam MP3EI era SBY kemudian dilanjutkan Jokowi dalam skema rencana pembangunan jangka menengah nasional, dengan dukungan paket kebijakan ekonomi yang lantas diejawantahkan melalui regulasi terintegratif dari kementrian multisektoral, melatarbelakangi aneka proyek pembangunan besar di sektor ekonomi. Seperti Kendeng di Jawa Tengah, Tumpang Pitu di Banyuwangi, Reklamasi di Bali, ekspansi Bandara di Kulonprogo Jogjakartan dan Sukamulya Jawa Barat sampai pada rencana pembangunan megapolitan Gerbang Kartosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan) di Jawa Timur.

Munculnya konflik-konflik yang berada di daerah-daerah terutama di Jawa, pada hakikatnya muncul akibat kebijakan dan regulasi yang tidak berorientasi pada maslahah amah. Senarai kebijakan itu hanya bagian dari reproduksi lokus produksi spasial kapitalisme dengan sentuhan oligarki. Dalam konteks ini ada pengaruh dari relasi kuasa, di mana ada sebuah logika kekuasaan yang turut melanggengkan perampasan hak. Sebagaimana dikatakan Giovanni Arrighi dalam David Harvey (2003:27), logika kekuasaan ini memiliki dua sisi, yaitu secara teritorial dan kapitalis.[5]

Logika kekuasaan kapitalis dapat dilihat dari penguasaan kapital uang, yang pada intinya ingin meletakkan kapital sebagai dasar untuk pengakumulasian laba di manapun tempatnya. Pada umumnya logika kapitalis ini berusaha untuk mengakumulasi lebih banyak lagi kapital. Sementara pada konteks teritorial, dapat dilihat jika pada umumnya politisi dan negarawan berusaha untuk mengejar harta keluaran-keluaran yang akan melanggengkan atau memperbesar kekuatan kuasa atas negara, atau hal yang menguntungkan kelompok berkuasa. Hal ini dapat dimaknai jika kapitalis berlomba menguasai ruang dan waktu, maka politisi berusaha berkuasa atas teritori, yang keduanya memiliki relasi yang kuat untuk saling menguatkan dan menguntungkan satu sama lain.

Di dalam kondisi ini menurut Henri Levebre dalam Friederike Eigler (2014:32-33), terdapat sebuah ruang yang merupakan lokus produksi atau tempat di mana terjadi proses produksi untuk akumulasi keuntungan. Seperti dalam konteks terjadinya konflik yang mendera di berbagai wilayah di Jawa, merupakan sebuah problem hasil dari pemaknaan terhadap ruang sebagai arena produksi, kemudian ruang tersebut dikonsepsikan sesuai dengan kepentingan kapitalis dan pemerintah, sebagaimana dijabarkan Arrighi.[6] Secara mendasar, dapat dilihat jika dominasi kaum kapitalis dalam penguasaan ruang dan pemerintah pada konteks teritori, merupakan sebuah praktik ruang yang menurut Levebre sebagai upaya peleburan ruang representasional ke dalam reprentasi ruang. Di sini representasi ruang dapat dimaknai pola hubungan produksi dan tatanan yang memaksa suatu pola-pola hubungan tertentu seperti pemaknaan atas ruang (dikonsepsikan). Sementara ruang representasional lebih kepada ruang hidup yang nyata, suatu hal yang dipandang sebagai tempat berinteraksi secara sosial serta menggambarkan simbol kepemilikan atas ruang (dipersepsikan).

Dari penjelasan di atas kita bisa melihat bahwa ruang ini merupakan sebuah prasyarat bagi kapitalisme dalam upaya penguasaan atas perekonomian, kemudian juga dapat dilihat bahwasanya untuk penguasaan atas ruang maka dibutuhkan kebijakan dari penguasa teritorial. Sehingga keduanya sangat relasional dalam upaya perampasan ruang hidup. Kemudian Harvey (2004: 72-73) memandang kondisi tersebut akan mendorong sebuah akumulasi melalui penjarahan (Acumulation by Dispossession), yang dapat kita maknai sebagai pelepasan terhadap sejumlah aset (pelepasan ruang, termasuk tenaga kerja) dengan biaya yang relatif sangat rendah (dan biasanya tanpa biaya).[7] Kondisi ini dapat dilihat dalam proses komodifikasi tanah hingga sumber daya alam, yang berujung pada pengusiran secara paksa yang mengakibatkan konflik. Pada satu titik dalam upaya perampasan ini, senantiasa pihak pemodal dan pemerintah melakukan cara-cara represif melalui aparatus keamanannya, hingga berujung pada kriminalisasi serta eksekusi paksa.

Kondisi perebutan atas ruang dengan melibatkan pemodal dan pemerintah yang berkuasa, semakin sangat nyata dalam perampasan ruang hidup masyarakat. Kebijakan dan regulasi yang dibuat sangat relasional dengan kepentingan penguasaan atas ruang, sebagai syarat dari produksi untuk akumulasi laba. Sebuah konflik serta tercerabutnya hak masyarakat atas ruang hidupnya merupakan implikasi dari sebuah kebijakan dan regulasi. Ini dapat dilihat bagaimana relasi program Kotaku yang merampas hak masyarakat marjinal, pertambangan emas di Banyuwangi, pertambangan karst di Kendeng, proyek infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan lainnya yang merampas hak hidup masyarakat, sangat ditentukan oleh relasi-relasi kebijakan dan kepentingan modal.

Konflik yang terjadi sesungguhnya bukan sebuah kebetulan atau untuk kepentingan umum secara menyeluruh. Namun merupakan sebuah skema yang telah dirancang sedemikian rupa sesuai dengan perencanaan yang telah digagas. Represivitas, kriminalisasi hingga penggusuran secara paksa, merupakan praktik-praktik kekuasaan yang telah terakomodasi oleh kepentingan pemodal. Dengan kata lain, perampasan ruang hidup merupakan implikasi dari kepentingan kekuasaan dan akumulasi keuntungan. Sementara penduduk setempat hanya kebagian sebagai korban.***

Penulis adalah aktivis Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Surabaya

Kepustakaan:

Eigler, F. (2014). Heimat, Space, Narrative: Toward a Transnational Approach to Flight and Expulsion (Vol. 147). Boydell & Brewer.

ELSAM. (2016). Siaran Pers: Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU. Diakses pada 6 Maret 2018 Pukul 22.00 WIB. http://elsam.or.id/2016/10/bahaya-hutang-bank-dunia-dalam-proyek-kotaku/

Harvey, D. (2003). The New Imperialism. Oxford University Press: New York

Harvey, D. (2004). The New imperialism: Accumulation by dispossession. Actuel Marx, (1), 71-90.

Laporan Akhir Tahun 2016 Konsorsium Pembaruan Agraria

Laporan Akhir Tahun 2017 Konsorsium Pembaruan Agraria

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) .(2015).Laporan Penelitian: Tentang Peran Perbankan dalam Pengembangan Industri Semen Di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Rembang. Diakses pada 6 Maret 2018 Pukul 22.10 WIB. https://walhi.or.id/peran-perbankan-dalam-pengembangan-industri-semen-di-cekungan-air-tanah-cat-watuputih-rembang/

————-

[1] Laporan Akhir Tahun 2016 Konsorsium Pembaruan Agraria

[2] Laporan Akhir Tahun 2017 Konsorsium Pembaruan Agraria

[3] Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) .(2015).Laporan Penelitian: Tentang Peran Perbankan dalam Pengembangan Industri Semen Di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Rembang

[4] ELSAM. (2016). Siaran PerS: Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU. Diakses pada 6 Maret 2018 Pukul 22.00 WIB. http://elsam.or.id/2016/10/bahaya-hutang-bank-dunia-dalam-proyek-kotaku/

[5] Harvey, D. (2003). The New Imperialism. Oxford University Press: New York

[6] Eigler, F. (2014). Heimat, Space, Narrative: Toward a Transnational Approach to Flight and Expulsion (Vol. 147). Boydell & Brewer.

[7] Harvey, D. (2004). The New imperialism: Accumulation by dispossession. Actuel Marx, (1), 71-90.