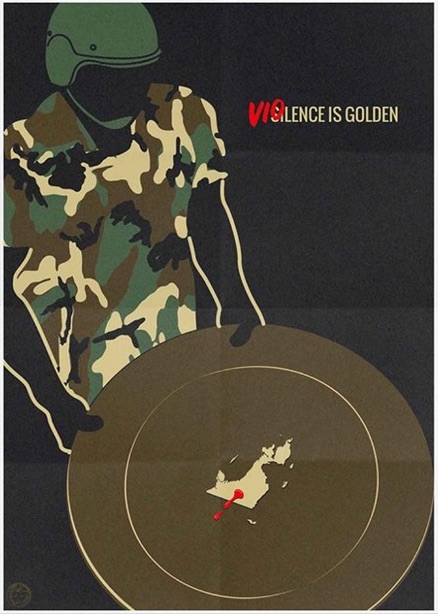

Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)

You think you own whatever land you land on, the Earth is just a dead thing you can claim

But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name(Judy Kuhn, Colors of the Wind)

KEPADA kekasihnya Romeo Montague, Juliet Capulet mengutarakan retorikanya yang terkenal di atas sebuah balkon: “What’s in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet.”—”Apalah arti sebuah nama? Andaikata kau berikan nama lain untuk bunga mawar, ia akan tetap wangi.” Menjadi salah satu babak yang paling mahsyur dalam naskah drama Romeo and Juliet besutan William Shakespeare, babak ini menyodorkan pesan yang berontak bahwasannya penamaan merupakan sebuah pakta kosong yang tidak bermakna, setidaknya bagi Juliet yang sedang berputus asa. Bahwa mawar akan tetap kembang yang semerbak kalaupun dinamai lain; bahwa Romeo akan tetap Romeo sekalipun tidak bermarga Montague, marga yang saling mendendam dengan keluarga Capulet.

Bagaimana perbedaan nama keluarga dapat menjadi ilham dari naskah drama paling populer sepanjang masa sedikit banyak menyadarkan kita bahwa penamaan, baik itu atas manusia, barang, maupun tempat, bermakna lebih dari sembarang permainan kata. Ihwal nama dan penamaan memang tampak banal dan serbabiasa dari luar, membuatnya luput dari lensa kritis kita untuk setidaknya mempertanyakan mengapa nama diri kita diambil dari bahasa tertentu, atau bagaimana sebuah jalan atau perkampungan dinamai sebagaimana yang kita tahu hari ini. Memandangnya dengan lebih teliti, sejatinya proses bagaimana sesuatu disepakati untuk disebut merupakan sebuah fenomena bahasa yang menyibak banyak kisah: dari sejarah, dinamika identitas politik, superioritas budaya atas budaya lain, hingga kebangkitan aliran agama tertentu di suatu tempat dari waktu ke waktu.

Seperti halnya nama diri, berbagai tempat di muka bumi—pegunungan, perkampungan, dan jalan-jalan beraspal—tidak diberi nama secara manasuka; penamaan mereka sangat bertalian erat dengan keadaan sosial, politik, dan kultural di suatu ruang. Mengutip Azaryahu (1986) dalam artikelnya tentang nama jalan, misalnya, penamaan jalan merupakan sebuah manifestasi dari identitas politik dan berfungsi sebagai pembentuk kesadaran politik kolektif di suatu tempat yang, sayangnya, tak banyak disadari oleh masyarakat. Nama tempat serta cabang keilmuan khusus yang mempelajari sejarah di baliknya ini disebut dengan istilah toponimi, atau dalam bahasa Inggris toponymy, yang merupakan sebuah kata yang secara etimologis berakar dari bahasa Yunani yang terdiri dari prefiks top- (dari kata topos yang berarti “tempat”) dan onyma yang berarti “nama”[1].

Terlebih bagi kelompok minoritas dan orang-orang asli, penamaan atas sesuatu di sekitar mereka memiliki signifikansi yang besar. Dengan asumsi bahwa setiap penamaan memiliki pihak yang dinamai dan pihak yang menamai, proses penyematan nama ini menjadi perkara tentang siapa yang memiliki kuasa atas siapa—dalam hal ini, tentu kuasa penama atas yang dinamai (Emmerson, 1984 dalam Yeoh, 1996). Pada banyak kasus, bentang alam serta tempat yang sudah dinamai oleh penduduk asli dirampas dan diganti namanya menurut standar budaya dan bahasa orang-orang yang berkuasa, baik itu penjajah maupun pemerintah resmi suatu negara. Menjadi contoh yang kontekstual adalah penggantian nama tempat orang-orang Aborigin di Australia ke dalam bahasa Inggris. Rasa superioritas yang diemban para penjajah Inggris membuat mereka abai dengan makna kultural, spiritual, serta ekonomis sebuah tempat dari sudut pandang orang-orang asli, membuat mereka merasa berhak atas penamaan tempat secara semena-mena (Windsor, 2009). Hal serupa juga terjadi pada orang-orang Sámi, sebuah suku bangsa yang mendiami bagian utara Norwegia, yang dipaksa untuk tunduk di bawah bahasa Norwegia dalam ihwal penyebutan nama-nama tempat yang sebetulnya sudah mereka namai sejak dahulu (Helander, 2014).

Sayangnya, fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan beragam budaya dan bahasa tidak lantas menafikan fenomena penggantian nama tempat dari bahasa minoritas dan orang asli untuk tetap terjadi. Dalam konteks ini, Papua menjadi menarik untuk dibahas. Menjadi medan laga antara kekuatan politik Belanda, Jepang, Amerika-Australia, hingga Indonesia dalam sejarahnya (Braithwaite, Cookson, Braithwaite & Dunn, 2010), ditambah dengan fakta bahwa ia kerap menjadi korban pengabaian kolonial dan negara, Papua menuturkan sebuah kisah tentang kekuasaan dan penundukan bahasa dari masa ke masa. Faktanya, nama jalan, kota, pegunungan, bahkan daerah Papua itu sendiri dinamai (ulang) tanpa benar-benar mempertimbangkan bagaimana orang-orang asli menyebut mereka sebelum Papua dijadikan bagian dari sebuah negara bangsa. Jika penundukan bahasa ini terus dilanggengkan, ancaman akan kepunahan bahasa asli serta buruknya representasi minoritas—yang biasanya membesar menjadi masalah kekerasan atas minoritas lainnya—akan mewujud semakin nyata.

Inilah mengapa esai ini ditulis: demi menjawab konundrum tentang hak atas toponimi dan hubungannya dengan representasi serta bahasa masyarakat minoritas di Papua, yang ternyata tidak sepele. Perlu diketahui sebelum melangkah lebih jauh bahwa istilah Papua yang akan sering muncul dalam esai ini merujuk pada bagian Pulau Papua yang masuk dalam teritori Indonesia, baik itu Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat. Saya memilih istilah Papua alih-alih Irian Barat maupun Irian Jaya dalam esai ini selain atas dasar kebaharuan, juga atas alasan penghormatan lingual, mengingat “Papua” merupakan istilah yang dipilih orang-orang setempat untuk menyebut diri mereka sendiri.

Politik Nama di Tanah Papua

Menjadi pulau yang hanya sedikit lebih kecil dari pulau terbesar di dunia, Greenland, Pulau Papua (juga disebut Pulau New Guinea dalam bahasa Inggris, yang diindonesiakan menjadi Pulau Nugini atau Pulau Guinea Baru) digadang-gadang sebagai region yang paling kaya di dunia secara linguistik. Hamparan pegunungan serta pesisirnya menjadi rumah dari kurang lebih tiga lusin keluarga bahasa. Pulau Papua hanya memiliki luas 850.000 km2, sebuah angka yang timpang jika dibandingkan dengan belahan Bumi bagian barat yang merentang seluas 40 juta km2 (Foley, 2000). Namun begitu, di area yang relatif kecil ini toh masih dapat ditemukan 1200 jenis bahasa, sekitar 20% – 25% bahasa di dunia (Foley, 2000), yang mana sebanyak 267 dari bahasanya masuk dalam wilayah Indonesia.

Di atas tanah kaya bahasa ini, sejarah mencatat kisah-kisah tentang tarik-menarik kekuasaan yang tak pernah berhenti semenjak zaman ekspanionisme Eropa hingga berdirinya Indonesia. Kisah ini tak melulu indah, dan mungkin bahkan lebih banyak tak indahnya mengingat Pulau Papua secara konstan menjadi target pendudukan dari kekuatan-kekuatan ini. Semua bermula pada abad ke-19, abad di mana negara-negara di Eropa sedang keranjingan mencari tanah koloni, ketika tiga kekuatan kolonial—Belanda, Jerman, dan Inggris—membagi Pulau Papua yang sebelumnya sama sekali tak mengenal konsep nasionalisme tepat di tengah (Braithwaite, Cookson, Braithwaite, & Dunn, 2010). Seiring waktu, bagian Pulau Papua yang dikuasai Inggris menjadi apa yang disebut hari ini sebagai negara persemakmuran Papua Nugini; sementara, bagian Pulau Papua di bawah bendera Belanda akhirnya menjadi bagian dari negara Indonesia melalui sebuah operasi militer bernama Operasi Trikora, yang dipanglimai oleh Soeharto di bawah kepemimpinan Soekarno, pada tahun 1963. Lantaran letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan di Jawa, baik pada masa penjajahan hingga menjadi bagian dari Indonesia serta lekatnya stereotip ‘primitif’, Papua kerap tidak mendapat porsi perhatian yang banyak dari kekuatan-kekuatan politik ini. Para penjajah Eropa tidak meletakkan urgensi yang berlebih atas tanah ini, orang-orang Papua juga terisolasi dari pertempuran berdarah Indonesia dalam memperebutkan kemerdekaan, pun saat Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949, orang-orang Papua tidak diikutsertakan atas alasan bahwa orang-orang asli tidak bisa mengekspresikan secara demokratis keinginan mereka untuk bergabung dalam Indonesia atau tidak (Braithwaite, Cookson, Braithwaite, & Dunn, 2010).

Namun, pendudukan Papua yang kontinu di bawah kekuatan politik yang terus berganti ini tidak hanya mengubah fitur topografis dan kartografis dari Papua semata. Menjadi sesuatu yang tidak banyak disadari bahayanya, terdapat sebuah perenggutan hak atas penamaan tempat dari tangan orang-orang asli, memporak-porandakan hubungan yang selama ini tertenun antara orang asli dengan tempat-tempat yang menyeputari mereka (Ballard, 1999). Sepanjang lini historisnya, Papua kerap mengalami pergantian toponimi di beberapa tempat penting yang sama sekali tidak merujuk pada penggunaan bahasa orang-orang asli (Ballard, 1999). Nama Papua yang sempat berganti menjadi Irian, nama kota-kota penting, serta nama bentang alam penting hanyalah segelintir tempat yang dapat bersaksi tentang pembungkaman serta penundukan bahasa yang terjadi nun di timur Indonesia.

Kredit foto: pixoto.com

Toponimi Papua

Ironi paling besar datang dari nama daerah Papua sendiri yang, sepanjang sejarahnya, penuh dengan kemelut. Bagaimana daerah di timur Indonesia ini mendapatkan nama Papua seperti sekarang sama sekali tidak melalui jalan yang lurus dan lengang; diwarnai dengan berbagai stereotipe kolonial serta kuasa politik atasnya, merebut kembali nama Papua adalah sebuah perjuangan yang panjang bagi masyarakat setempat.

Semasa penjajahan Belanda, kata “Papua” dan “orang Papua” memiliki stigma yang buruk, bahkan terkesan merendahkan (Ballard, 1999). Stigma ini dipercaya sampai ke telinga para meneer melalui pegawai jawatan Indonesia serta asisten misonaris. Hingga jatuhnya Papua yang kala itu masih bernama Irian Barat ke tangan Indonesia, “Papua” terus menjadi sebuah istilah yang tabu untuk digunakan (Mote & Rutherford, 2001). Para penduduk Papua kala itu belajar (atau, lebih tepatnya diajari oleh negara untuk) menginternalisasi diri sebagai “orang Irian” alih-alih “orang Papua”, sebagaimana wilayah ini disebut oleh pemerintah Indonesia kala itu, yang digadang-gadang sebagai akronim dari “Ikut Republik Indonesia Anti-Nederland” (Mote & Rutherford, 2001). Mendukung penggunaan nama Irian, seorang nasionalis awal Papua, Marcus Kaisiepo, menyebut bahwa kata “Irian” berakar dari bahasa Biak yang berarti “tanah panas” (Mote & Rutherford, 2001). Belakangan, diketahui “Irian” ternyata tidak berhubungan sama sekali dengan bahasa Biak dan murni adalah sebuah akronim cetusan nasionalis cum tawanan politik, Soegoro Atmoprasodjo, yang mengajarkan nasionalisme pada orang-orang Papua, termasuk Kaisiepo yang membuat “Irian” seakan-akan berasal dari bahasa asli atas alasan penerimaan masyarakat (Mote & Rutherford, 2001).

Demikianlah, meski Irian Barat sempat diganti menjadi Irian Jaya pada Maret 1973 oleh Soeharto bersamaan dengan peresmian tambang Freeport di Tembagapura (Ballard, 1999), kata “Irian” tetap dipertahankan selama beberapa windu untuk menyebut tanah Papua. Gerakan perjuangan Organisasi Papua Merdeka yang menyebut daerah mereka sebagai Papua Barat semakin memperkuat alasan Orde Baru untuk menjauhi nama Papua yang terkesan separatis dari kacamata negara. Hingga awal tahun 2000, presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid membuka diskusi dengan masyarakat Irian Jaya mengenai tuntutan-tuntutan mereka sebagai warga Indonesia, termasuk soal hak nama atas tanah mereka sendiri. Maka, olehnya digeserlah nama Irian Jaya dengan Papua dan bertahan hingga hari ini (Glazebrook, 2008). Bisa dibayangkan betapa merebut kembali sebuah nama adalah perjuangan; diperlukan sekitar tiga dekade hingga akhirnya nama Papua kembali kepada mereka yang berhak.

Toponimi Kota di Papua

Tidak banyak yang tahu bahwa kota-kota sentral di Papua juga menjadi korban dari ketidakadilan toponimis. Jayapura yang kita kenal hari ini, misalnya, tidak terus-menerus bernama Jayapura sepanjang eksistensinya. Kota pesisir yang strategis ini menjadi objek dari penundukan bahasa oleh kekuasaan kolonial dan negara yang mewujud dalam pergantian nama sebanyak kurang lebih empat kali—kesemuanya tanpa pertimbangan atas penggunaan bahasa lokal. Pada mulanya, orang-orang lokal menyebut kota ini sebagai Port Numbay (Glazebrook, 2008). Namun, tidak lagi setelah Belanda mendudukinya dan mengganti namanya menjadi Hollandia—merujuk pada nama Holland atau Belanda—pada tahun 1910: sebuah kota yang sempat dijadikan markas militer Jenderal Douglas McArthur kala pecahnya Perang Pasifik pada 1944 (Braithwaite, Cookson, Braithwaite, & Dunn, 2010). Nama ini lantas mengalami pergantian lebih lanjut pada tahun 1962 menjadi Kota Baru dan pada tahun 1964, ia bersilih menjadi Sukarnapura (Ballard, 1999) sebagai tribut kepada Presiden Soekarno atas keberhasilannya merebut Papua Barat dari tangan Belanda ke dalam teritori Indonesia. Seakan masih kurang, kota ini mengalami satu kali lagi pergantian nama di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1969 menjadi Jayapura, sebuah nama yang kita kenal sampai hari ini (Ballard, 1999).

Praktik penamaan Jayapura yang bersifat kolonial dan lepas dari konteks lokalitasnya ini dikenang-kenangkan oleh masyarakat lokal. Anak-anak serta orang dewasa salah satunya belajar tentang sejarah penamaan melalui lirik lagu lawas Jack Offide berjudul Port Numbay, sebuah tembang tahun 1984, sebagaimana telah dialihbahasakan oleh Glazebrook (2008):

…

From Yotefa Bay that is the city of Port Numbay, the capital of West Papua

Your name truly glows in the human heart

You are the words of our praise, I cherish you

During the time of change you were called Kotabaru

President Sukarno also called you Sukarnopura

The Indonesian nation exalted you, city of Jayapura.

Bukan satu-satunya kota penting yang disematkan nama dari bahasa non-lokal, Tembagapura juga menuturkan cerita yang serupa. Orang-orang Amungme insaf betul terhadap hubungan antara hak untuk menamai dengan kontrol atas suatu tempat; maka, menjadi salah satu tuntutan utama Suku Amungme hingga hari ini adalah restorasi nama Tembagapura kepada bahasa Amungme (Ballard, 1999). Lebih dari sekadar perampasan hak atas nama, penyulapan perbukitan di sekitar Tembagapura menjadi tambang terbuka oleh Freeport dipandang oleh orang-orang Amungme sebagai ‘aksi pembunuhan’ nenek moyang mereka yang bernama Tu Ni Me Ni; Freeport telah memancung kepalanya, menggelontorkan isi perutnya ke sungai, dan membunuh ibu yang mengasuh orang-orang Amungme secara harfiah dan spritual (Braithwaite, Cookson, Braithwaite, & Dunn, 2010).

Toponimi Bentang Alam di Papua

Tak hanya ditemukan di kota-kota penting Papua, bentang alam di pulau ini juga tak pelak menjadi target dari praktik penamaan non-lokal. Menjadi contoh yang penting adalah bagaimana barisan pegunungan yang melintang di tengah Pulau Papua diberi nama. Di bawah panji-panji kolonialisme Belanda, puncak-puncak paling tinggi di Pegunungan Tengah Papua dinamai dengan nama jajaran anggota keluarga kerajaan Belanda, seperti Puncak Wilhelmina, Puncak Juliana, dan Puncak Prins Hendrik (Ballard, 1999), seakan sebelumnya puncak-puncak itu tak bernama.

Selepasnya dari cengkeram Belanda, Papua Barat (yang saat itu masih disebut dengan istilah Irian Barat) jatuh ke dalam teritori Indonesia pada tahun 1963. Namun, atas dasar nasionalisme dan militerisme yang kuat pada era Orde Baru, hal ini tak banyak mengubah haluan nasib bahasa kepada arah yang lebih baik dalam ihwal hak atas nama pegunungan. Pada Pegunungan Tengah Papua yang merentang di wilayah Indonesia, misalnya, sebuah bagian dari barisan pegunungan tersebut dinamai Barisan Sudirman, nama seorang perwira tinggi militer dari Jawa yang tentu berjarak dengan perjuangan rakyat di timur Indonesia. Barisan pegunungan lain yang mulanya bernama Barisan Oranje—merujuk pada warna kerajaan Belanda—kini dinamai ulang menjadi Pegunungan Jayawijaya; sebuah pilihan nama yang berakar dari bahasa Sansakerta-Jawa alih-alih bahasa Amungme, bahasa suku yang mendiami tempat tersebut. Lain dari itu, dihapus pula nama-nama Belanda dari puncak-puncak bersalju dan disematkan padanya oleh pemerintah Indonesia nama-nama bernuansa Orde Baru lain: seperti Puncak Trikora, Puncak Mandala, dan Puncak Yamin (Ballard, 1999). Bahkan, toponimi puncak tertinggi di Papua sekalipun tidak menyinggung unsur bahasa setempat: puncak yang tersaput salju ini lebih dikenal dengan nama Puncak Jaya atau Puncak Cartensz ketimbang nama Amungmenya, Puncak Nemangkawi, yang berarti “panah putih” (Hidayat, 2017).

Turun dari gunung ke pesisir nun di barat daya Papua, terdapat sebongkah pulau yang didiami oleh Suku Marin Bop. Dengan bahasa lokal, mereka sebut pulau ini dengan Pulau Kimaam, berasal dari kata “khima-khima” yang berarti tempat persinggahan.[2] Namun, semasa penjajahan Belanda, pulau ini diubah namanya menjadi Pulau Fredick van Hendrik; lantas menjadi Pulau Yos Sudarso setelah menjadi bagian dari teritori Indonesia; dan kini secara administratif disebut dengan nama Pulau Kolepon[3] meski nama Pulau Yos Sudarso masih menjadi istilah yang lebih banyak dikenal masyarakat. Hal ini bisa dibuktikan dari aplikasi Google Maps yang masih menyematkan nama pulau ini dengan nama Pulau Yos Sudarso. Satu hal yang pasti, pulau ini tidak pernah kembali kepada nama mulanya ia disebut oleh orang-orangnya sendiri.

Tentang Toponimi dan Ancaman di Seputarnya

Bagaimana orang-orang asli memiliki tuntutan atas hak penamaan tempat di sekitar mereka tidak timbul tanpa alasan. Memutar ulang fakta bahwa hak toponimi berpilin erat dengan kontrol suatu golongan atas tempat, maka apa yang terjadi di Papua ini menjadi suatu praktik kuasa politis yang begitu mulus. Meski tanpa disadari, pemberian nama-nama dari sudut pandang kolonial dan negara Indonesia membentuk suatu tabir penundukan yang tak tampak atas tanah Papua, baik atas bahasa maupun sumber daya alam yang ia kandung. Fenomena ini dapat terjelaskan dengan sempurna melalui dua konsep dalam strategi toponimi: yaitu, toponymic subjugation atau penundukan toponimis dan toponymic silence atau pembungkaman toponimis (Helander, 2014).

Penundukan toponimis didefinisikan oleh Helander sebagai hierarki yang ditanamkan secara sadar, di mana bahasa lokal dipandang subordinat ketimbang bahasa lain dalam menyebut sebuah tempat. Dalam strategi ini, nama resmi sebuah tempat yang diambil dari bahasa non-lokal dengan kekuatan politik membuat bahasa asli Papua terkesan bak sekadar nama ‘alternatif’. Bagaimana nama-nama puncak bersalju di Papua lebih banyak disebut dengan nama resminya ketimbang nama lokalnya saya kira menyajikan contoh kasus yang bernas. Sementara itu, pembungkaman toponimis menjadi strategi yang lebih opresif; dalam strategi ini, bahasa dan istilah lokal untuk menyebut sebuah tempat tidak diakui sama sekali di hadapan negara. Pembungkaman toponimis ini berdampak luas karena meski nama-nama tempat dalam bahasa lokal masih dikenali dalam percakapan lisan, nama-nama tersebut tidak dicantumkan pada konteks tertulis seperti pada peta, daftar lahan, maupun papan penunjuk jalan (Helander, 2014). Contoh yang paling mahsyur barangkali adalah pelarangan penggunaan kata Papua untuk menyebut Irian Jaya pada babak-babak kejayaan Orde Baru, juga bagaimana kota-kota seperti Jayapura dan Tembagapura tak mendapat pengakuan atas nama lokalnya.

Jika kita bersedia untuk sedikit berepot-repot melepas kacamata yang melihat persoalan penamaan sebagai banalitas, kita dapat menemukan sebuah ancaman nyata dari penundukan serta pembungkaman toponimis ini. Bahaya ini, tak lain dan tak bukan, terletak pada representasi minoritas di Indonesia dan pelestarian bahasa lokal. Sebagaimana didefinisikan oleh Cloke, Crang & Goodwin, representasi merupakan sebuah“…praktik dan wujud kultural di mana masyarakat mengenterpretasikan dan menggambarkan dunia di sekitarnya dan menunjukkan diri mereka kepada orang lain” (Cloke, Crang & Goodwin 2005: 12 dalam Helander, 2014). Representasi yang merata, terutama bagi minoritas di suatu negara, menjadi penting mengingat representasi tidak hanya sekadar merefleksikan realitas; lebih dari itu, ia memiliki kemampuan membangun sebuah realitas (Helander, 2014). Representasi menjadi sesuatu yang dikonstruksi secara sadar untuk memenuhi selera sosial dan politik ‘si berkuasa’; sehingga, semakin banyak ia diamini, semakin konstruksi pikiran itu mengejawantah menjadi kenyataan. Maka, membiarkan tempat-tempat penting di Papua disemati nama-nama yang penuh dengan selera ke-Orba-an merupakan upaya pembentukan realitas bahwa budaya dan bahasa Papua adalah subordinat dari bahasa lain. Adalah gawat ketika hal ini terus berlangsung, lantaran apa yang awalnya hanya sebuah persepsi akan lantas berubah menjadi kenyataan.

Di tengah masyarakat yang masih memaknai kekerasan sebagai sesuatu yang badaniah, boleh jadi akan sulit membayangkan bahwa perenggutan hak atas penamaan dari tangan orang-orang asli merupakan sebuah bentuk kekerasan. Faktanya, apa yang dilakukan oleh kekuatan kolonial serta negara terhadap Papua dan bahasa mereka tergolong dalam kekerasan linguistik. Mengutip Gorsevski dalam Herlambang (2013), kekerasan linguistik yang termasuk di dalamnya penundukan dan pembungkaman bahasa terbukti secara ilmiah menimbulkan rasa sakit yang tak kalah parahnya ketimbang luka fisik. Penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan linguistik secara rutin dapat mengidap depresi, jatuh sakit, dan lebih lemah secara fisik.

Bak lampor yang berjalan bersisian, bahaya pelupaan bahasa lokal juga turut menghantui bersamaan dengan kurangnya representasi kaum minoritas. Selayaknya penduduk yang sudah turun-temurun mendiami suatu tempat, orang-orang asli Papua mengenal pegunungan, hutan, dan pesisirnya seperti mereka mengenal kerut-kerut telapak tangan sendiri. Maka, secara kekayaan kosakata, orang-orang asli Papua sejatinya jauh lebih kaya dan jeli dalam mengidentifikasi bentang alam dibanding orang-orang non-Papua. Sebagaimana dikutip dari Mitchell:

“You will be particular in noting the native names of as many places as you can on your map of that part. The natives can furnish you with the names for every flat and almost every hill, and the settlers select their grants by these names. The names of new parishes will also be taken in most cases from the names of the natives… “(Mitchell, 1828, dalam Windsor, 2009)

Ketika sebuah bahasa baru yang memiliki kekuatan politik lebih terintroduksi ke Papua dan merenggut hak toponimis dari orang-orang asli, kosakata-kosakata yang telah turun-temurun digunakan untuk menyebut alam akan perlahan terlupakan seiring generasi berganti. Jika pelupaan ini menurun dari satu generasi ke generasi lain, maka akan ada titik di mana suatu generasi tak lagi mampu menurunkan kekayaan bahasa mereka. Di sinilah kita akan terbentur pada bahaya kepunahan bahasa. Saat ini, tercatat sebanyak kurang lebih 140 bahasa di Pulau Papua terkategorikan dalam bahasa yang terancam punah (Rymer, 2012)—dan kita tentu saja tidak ingin turut menjadi agen yang membuat jumlahnya terus bertambah.

Kebebasan Berbahasa untuk Papua: Sebuah Kesimpulan

Sebagai lapisan masyarakat yang memiliki previlese untuk mengecap pendidikan ‘modern’, kita kerap abai tentang bagaimana orang-orang yang nun hidup jauh dari kita melihat dunia. Adalah sebuah arogansi untuk merasa bahwa kita memiliki pengetahuan yang lebih dari mereka yang tidak berpikir seperti kita. Padahal, sejatinya, orang-orang asli pun memiliki pengetahuan serta kebijaksanaan sendiri untuk memandang sekitar, bertingkah, juga berbahasa.

Sama halnya dengan apa yang terjadi pada Papua sepanjang sejarahnya; kebebasan mereka untuk berbahasa dan menamai alam mereka sebagaimana mereka biasa menyebutnya terenggut oleh stereotipe, kepentingan kolonial dan negara, serta kebijakan-kebijakan yang mengesampingkan validitas pengetahuan orang-orang asli Papua. Toponimi sama sekali bukan sekadar nama; ia adalah sejarah dan identitas yang penting bagi masyarakat Papua. Perenggutan hak atas penamaan ini, seperti yang dipaparkan, tidak berdampak sepele: kurangnya representasi kaum minoritas di Papua hanya akan terus menekan mereka, pun kekangan atas penamaan ini juga akan membawa sebuah bahasa ke ambang kepunahan.

Sudah seharusnya kebebasan atas berbahasa dan penamaan lingkungan Papua menjadi hak untuk direngkuh oleh masyarakat Papua sendiri, karena bagaimanapun mereka jugalah yang hidup berdampingan dan paling tahu tentang apa yang terjadi serta tumbuh di pegunungan maupun pesisir timur Indonesia. Maka, atas pertanyaan klise Juliet “apalah arti sebuah nama?”, kini kita sudah tahu jawabnya: bahwa sebuah nama berarti banyak; terlampau banyak, bahkan.***

Penulis, adalah mahasiswi S1 Antropologi Budaya di Universitas Gadjah Mada

Kepustakaan:

Azaryahu, Maos. 1986. “Street Names and Political Identity: The Case of East Berlin”, dalam Journal of Contemporary History, Vol. 21, No. 4 (Oct., 1986), pp. 581-604.

Ballard, Chris. 1999. Blanks in the Writing: Possible Histories for West New Guinea”, dalam The Journal of Pacific History, Vol. 34, No. 2, Historical Perspectives on West New Guinea (Sep., 1999), pp. 149-155.

Braithwaite, J., Cookson, M., Braithwaite, V., Dunn, L. 2010. 0Anomie and Violence. Canberra: ANU Press.

Foley, William A. 2000. The Languages of New Guinea”, dalam Annual Review of Anthropology, Vol. 29 (2000), pp. 357-404.

Glazebrook, Diana. 2008. Permissive Residents. Canberra: ANU Press.

Helander, Kaisa Rautio. 2014. “Sámi placenames, power relations and representation”, dalam Indigenous and Minority Placenames. Ian D. Clark, Luise Hercus, Laura Kostanski ed. Canberra: ANU Press.

Herlambang, Wijaya. 2013.Kekerasan Budaya Pasca 1965. Serpong: Marjin Kiri.

Hidayat, Ardhiningrat. 2017. “Secarik Kisah dari Pegunungan Nemangkawi”. Kumparan, https://kumparan.com/hidayat-adhiningrat/secarik-kisah-dari-pegunungan-neman gkawi (diakses 13 Desember 2017).

Kolepon. 2017. Direktori Pulau-Pulau Kecil Indonesia, http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/3 41 (diakses 13 Desember 2017).

Mote, Octavianus, Rutherford, Danily. 2001. “From Irian Java to Papua: The Limits of Primordialism in Indonesia’s Troubled East”, dalam Indonesia, No. 72 (Oct., 2001), pp. 115-140.

Rymer, Russ. 2012. “Vanishing Voices”, dalam National Geographic, Vol. 222, No. 1, July 2012, pp. 60-93.

Toponymy. 2017. Merriam-Webster.com, https://www.merriam-webster.com/dictionary/toponmjkymy (diakses 11 Desember, 2017)

Windsor, Greg. 2009. “The recognition of Aboriginal placenames in New South Wales”, dalam Aboriginal Placenames. Harold Koch & Luis Hercus ed. Canberra: ANU Press.

Yeoh, Brenda S A. 1996. “Street-Naming and Nation-Building: Toponymic Inscriptions of Nationhood in Singapore”, dalam Area, Vol. 28, No. 3 (Sep., 1996), pp. 298-307.

———–

[1] toponymy. 2017. Merriam-Webster.com, https://www.merriam-webster.com/dictionary/toponmjkymy (diakses 11 Desember 2017)

[2] Kolepon. 2017. Direktori Pulau-Pulau Kecil Indonesia, http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/341 (diakses 13 Desember 2017)

[3] Ibid.