Perdana Putri, lulusan Sastra Rusia UI, wara-wiri di Komune Rakapare Bandung, SEMAR UI, dan Remotivi

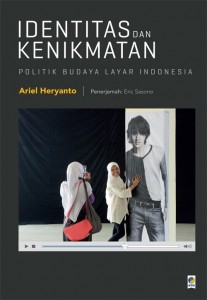

Judul Buku : Identitas & Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia

Penulis : Ariel Heryanto

Penerbit : Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia

Tahun Terbit : 2015

Tebal : 366 hlm

IDENTITAS dan kenikmatan akan selalu berjalan beriringan. Sebab, tentu saja, tidak ada yang lebih nikmat daripada mengafirmasi identitas, seabsurd dan sekontradiktif apapun identitas-identitas di dalam diri tersebut. Gambaran kenikmatan yang absurd dalam mengurai identitas kelas menengah perkotaan itulah yang bisa didapat ketika membaca Identitas & Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia (selanjutnya disingkat Identitas&Kenikmatan) karya Ariel Heryanto, profesor di Australia National University. Buku ini secara luas mengurai pertarungan identitas masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah perkotaan pasca Orde Baru.

Dengan cermat, Identitas & Kenikmatan menganalisis apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruang-ruang budaya populer. Budaya populer tidak bisa lagi dianggap ekses-ekses pembangunan modern, ia adalah hal yang juga bergerak secara organik. Karena budaya populer memiliki cakupan massa yang luar biasa besar dan banyak, maka adalah suatu kekeliruan jika kita mengabaikan studi ini untuk melihat gejala-gejala sosial di masyarakat. Namun, budaya populer yang harus didalami tidak lagi hanya berurusan dengan selera tinggi-rendah, atau hal-hal yang hanya dianggap ‘bodoh’ hingga memabukkan pemujanya, tetapi juga hal-hal krusial yang juga berjalan di lingkungannya.

Apa yang Tidak Kita Bicarakan Ketika Membicarakan Masyarakat

Tidak sedikit yang beranggapan bahwa budaya populer itu cuma semacam barang buangan efek samping pembangunan. Budaya populer (khususnya yang arus utama) cuma produk haram jadah industri kapitalis yang harus kita lawan karena mendegradasi kekritisan generasi muda. Karena budaya populer, mereka tidak peduli penggusuran kampung urban, selagi masih bisa menonton artis Korea pujaan hati.

Tetapi anggapan seperti itu tidak selamanya benar. Yang terjadi justru lebih rumit dari itu. Budaya populer adalah wadah antar identitas yang saling berkontradiksi ataupun akur satu sama lain, yang dibentuk oleh struktur masyarakat dimana terdapat relasi antara faktor-faktor ekonomi, politik dan kebudayaan. Artinya, budaya populer tidak an sich hanya persoalan ‘suka ini suka itu, seleraku’ semata, juga tidak ajeg-ajeg ada melainkan diciptakan. Tayangan gosip misalnya, ia lebih bersifat sosial-antropologis ketimbang hanya sebagai tontonan tak menyehatkan otak. Karena itu, budaya populer sebenarnya dapat dijadikan contoh refleksi yang baik dalam mengevaluasi, mengkritik dan menganalisis sistem nilai yang berlaku di masyarakat.

Studi masyarakat dan pembangunan di Indonesia masih terlalu maskulin, kritik Ariel di bukunya ini (hlm. 26-27). Kajian masyarakat lebih banyak berputar di pembangunan infrastruktur yang bersifat grande, dan kebanyakan tidak mementingkan unsur-unsur ‘feminin’ seperti budaya populer yang memang kebanyakan lebih banyak dikonsumsi oleh perempuan. Namun, dengan adanya revolusi digital yang memungkinkan seluruh gender dan kelamin terpapar media, dikotomi ini dirasa sudah tak relevan lagi. Budaya populer menjadi subjek yang cair, merangkul semua aspek masyarakat dari berbagai jenis latar belakang, tidak hanya dalam konsumsi, tapi juga produksi (Heryanto, 2009:16).

Teks Identitas & Kenikmatan tidak berusaha mencari bentuk atau pola secara holistik dalam kerangka budaya populer itu sendiri. Identitas & Kenikmatan berfokus untuk melihat kontradiksi-kontradiksi yang terbangun (dan dibangun) dalam perumusan identitas masyarakat kelas menengah kota, serta berusaha menyelaraskan patahan sejarah dalam pembacaan masyarakat tersebut.

Awal membludaknya produksi-konsumsi budaya populer di Indonesia sering ditaruh di masa runtuhnya Orde Baru. Reformasi dianggap menjadi juru selamat atas demokratisasi Indonesia. Padahal, sebelum itu kita juga harus mempertanyakan apa yang menyebabkan kelahiran Orde Baru? Orde Baru, yang menjadi penyebab kebebasan era milenium di Indonesia, tidak begitu saja lahir. Orde Baru berdiri di atas peminggiran dan pelenyapan narasi-narasi kecil dan alternatif seperti Komunisme. Sehingga, ketika bangun identitas yang diberikan dan didiktekan Orde Baru runtuh bersamaan dengan lenyapnya rezim, yang ada adalah pergumulan masing-masing untuk mencari identitas lagi sebagai ‘warga Indonesia’ – yang lebih demokratis dan terbuka, serta tidak lagi membebek karakter manusia rekayasa Orde Baru.

Narasi-narasi yang dikucilkan semasa Orde Baru dan kemudian bangkit lagi pasca keruntuhannya lah yang menjadi bahan studi Identitas & Kenikmatan. Bagaimana ‘kemustahilan sejarah’ (seperti bahasa Ariel) akhirnya tidak lagi jadi sesuatu yang mustahil, dan terseok-seok berusaha mendapatkan ruangnya dalam politik identitas masyarakat Indonesia pasca-otoritarianisme.

Buku Identitas & Kenikmatan berfokus pada etnografi produksi-konsumsi budaya populer pada kelas menengah perkotaan dalam merumuskan identitasnya yang terpapar kebebasan baru pasca-otoritarianisme (hlm. 25). Oleh sebab itu, dalam buku ini begitu banyak isu yang dibahas, dimana sebagian besar sedang mengemuka saat penulisan berlangsung. Mulai dari karakter (post) Islamisme yang saat ini sedang digandrungi para muslim-muslimah urban, hingga riuh-rendah politik jalanan pada Pemilu 2009. Karena itu, dalam review ini tidak akan membahas semua isu secara mendetil. Namun beberapa bagian diberi porsi pembahasan lebih karena dianggap, secara subjektif, cukup menarik.

Citra Islam: Kini dan Kemarin

Saat membicarakan Islam, mungkin bagi kita yang hidup di zaman sekarang akan terheran-heran melihat begitu terpecahnya karakter penganut agama tersebut. Mulai dari Islam konservatif, moderat, hingga konservatif-moderat, semuanya jadi bahan diskusi di Bab 2 buku ini. Mengaplikasikan pemikiran Asef Bayat[1] yang dikaji dalam konteks kebudayaan, Ariel menganalisis bahwa ada gejala Post Islamisme yang terjadi pada generasi muda muslim-muslimah perkotaan Indonesia. Menurut Ariel, generasi tersebut ingin tetap menikmati selera kebudayaan dan kemerdekaan mereka, tapi juga, “tanpa mengorbankan keimanan(nya)” (hlm. 53).

Seperti penelitian terdahulu dari Julia Howell (2012) yang menganalisis fenomena ustadz selebriti di layar kaca, Identitas & Kenikmatan berusaha meluaskan analisis Post Islamisme di budaya layar yang lain, persisnya di film. Ariel Heryanto mengambil contoh paling representatif dengan fenomena film ‘Ayat-ayat Cinta’. Film tersebut, baik dalam proses produksi dan konsumsinya kelak, menjadi contoh yang relevan dalam menyoal bagaimana muslim berjibaku dengan kenikmatan visual dari film. Di satu sisi, mereka mengamini dakwah Islam di ranah budaya populer dan berbicara dengan bahasa anak muda di masa itu, tapi di satu sisi berusaha mempertahankan akidah Islam yang dibawa dalam film itu (hlm. 85-88).

Film Ayat-ayat Cinta tidak bersifat ‘didaktik’, yang artinya film ini tidak terlalu menggurui penontonnya mengenai nilai Islam yang menjadi jalan cerita di dalam narasi film. Berbeda dengan medium aslinya (novel), versi film Ayat-ayat Cinta sangat laku di pasaran dan mendapatkan perhatian yang begitu besar dari media, bahkan elit politik Indonesia (SBY menonton film ini, dan bagaimana ia menangis menontonnya menjadi headline beberapa media cetak maupun online).

Menurut penelitian Ariel, Ayat-ayat Cinta adalah perwujudan dari Post Islamisme tersebut, yang menolak tunduk pada satu nilai ataupun dikotomi ‘salah-benar’ yang lazim ditemukan dalam proses dakwah (hlm. 90). Ayat-ayat Cinta memanjakan keinginan penonton yang ingin menikmati identitasnya dengan bebas, tapi masih dalam kerangka yang syar’i. Sepanjang pengamatan kasar saya, dan seperti yang ditulis di Identitas & Kenikmatan, tidak ada film berbau Islami setelah Ayat-Ayat Cinta yang mendulang kesuksesan secara finansial dan merebut perhatian publik begitu besarnya.

Tidak hanya film, saya rasa proses Post Islamisme dalam konteks kebudayaan masyarakat Indonesia juga dapat disaksikan dengan menjamurnya video tutorial memakai hijab yang dianggap trendy dan fashionable. Beberapa toko retail online berbasis di Jakarta bahkan memiliki produk dagangan DVD tutorial hijab tersebut (dan tidak sedikit yang membelinya walaupun bisa ditonton gratis di YouTube). Video ini sangat booming di tahun-tahun 2011 hingga hari ini, walau tidak sebesar saat pertama kali muncul. Demikian pula akun-akun dakwah di media daring yang mudah diakses di internet. Dari contoh-contoh itu, ada usaha untuk menunjukkan identitas Islam yang lebih cair, terbuka dengan semangat zaman, tapi tetap pada koridor syar’i. Proses ini juga sesuai dengan tafsir Bayat yang dipakai Ariel mengenai Post Islamisme yang mengawinkan kebebasan, pilihan personal, demokrasi dan modernitas (hm. 59).

Post Islamisme tentu saja tak ajeg-ajeg lahir. Menilik sejarahnya, Orde Baru bukanlah masa yang ramah terhadap penganut agama Islam, baik yang moderat, dan terlebih yang konservatif. Dengan wajah Islam yang berkali-kali dipojokkan di masa Orde Baru dan hanya digunakan sebagai kendaraan politik Soeharto di akhir masa jabatannya, pasca keruntuhan rezim Orde Baru tersebut, Islam mau tidak mau merumuskan ulang bagaimana identitasnya, atau konsep di dalam dirinya. Lahirnya kelas menengah muslim yang secara ekonomi lebih baik, membuat mereka memproduksi lagi identitas diri sendiri di tengah globalisasi, modernitas, demokrasi dan kebebasan yang baru dialami secara nyata.

Proses Islamisasi dan Post Islamisasi yang terjadi dari trend produk syariah menegaskan kembalinya politisasi Islam. Politisasi ini bergerak dalam identitas, mengafirmasi kedirian seorang muslim, dengan citra Islam yang inklusif, universal dalam artian merangkul segala aspek di dalam masyarakat (terlebih ekonomi?). Dalam proses lebih lanjut, kita bisa melihat bahwa Islam yang ditawarkan oleh mayoritas penganutnya di perkotaan hari ini identik dengan konsumerisme dan kapitalisme (hlm. 73). Dorongan proses produksi-konsumsi global tidak boleh berhenti, karena masyarakat Post Islamisme merasa dengan keislamannya, tidak akan ada yang absurd dan kontradiktif di tataran identitas bangsa maupun global; mulai dari kosmetik syariah, hingga bisnis moral melalui fenomena ustadz seleb di televisi. Seperti tertulis dalam buku Identitas & Kenikmatan ini, “agama dapat menawarkan keteduhan bagi orang-orang yang tak mampu secara ekonomi dan politik, serta tak memiliki perwakilan atau kuasa dalam meraih keadilan.” (hlm. 73).

Dimulai dari Kiri, Kembali ke Kiri

Tidak banyak yang mau mengakui bahwa patahan sejarah paling penting dalam jatuh-bangun Indonesia sebagai negara hadir pada peristiwa 1965. Buku Identitas & Kenikmatan menerangkan bahwa kita tidak akan kemana-mana sampai kita selesai dengan peristiwa pembantaian komunis dan terduga komunis tersebut.

Peristiwa September 1965 menjadi kunci penting di dalam sejarah Indonesia. Sulit membayangkan semua hal yang dapat terjadi hari ini tanpa mengingat lagi bagaimana peristiwa berdarah itu hadir. Bagaimanapun juga, politik identitas yang dibangun oleh Orde Baru berdiri di atas tulang belulang korban 1965 tersebut. Penolakan terhadap berbagai gerakan politik Kiri, penindasan etnis Tionghoa yang bertahun-tahun jadi kambing hitam, pada akhirnya bermuara ke satu peristiwa penting yang belum diselesaikan hingga sekarang. Ada sejarah yang vakum ketika bangun identitas Orde Baru itu runtuh, tapi kita tidak juga melihat kembali ke masa lalu, khususnya di peristiwa 1965. Akibatnya, jangan terlalu kaget melihat anak-anak muda zaman sekarang masih bisa mengglorifikasi Soeharto walau ia tidak lahir di zaman tersebut, atau ketika PKI yang sudah mati 50 tahun masih saja dinistakan jadi biang keladi gunung berapi meletus. Puing-puing Orde Baru yang tersisa masih dipungut secara tidak sadar oleh masyarakat (atau bisa saja secara sadar, untuk kepentingan tertentu).

Meskipun demikian, Ariel dalam bab Masa Lalu yang Dicincang dan Dilupakan tidak terlalu menyalahkan generasi muda yang tampak tidak tertarik dengan sejarah tersebut (dan dengan demikian justru melegitimasi narasi sejarah Orba). Menurutnya, selain itu luka dan masih simpang siur, tidak ada alasan khusus generasi muda harus secara masal tertarik kepada peristiwa 1965 (hlm. 135, 137).

Dalam kancah budaya layar seperti film, sebenarnya sudah banyak yang berusaha menandingi sejarah ‘resmi’ Orde Baru mengenai 1965. Misalnya film Pengkhianatan G30S/PKI. Hanya saja, masih ada usaha untuk melakukan ‘pelurusan’ narasi, atau klaim ulang atas sejarah Orde Baru oleh elit-elit politik dengan menyebarkan lagi ide-ide usang mengenai kejahatan PKI, dan lain sebagainya. Alasannya sederhana, toh tidak ada unsur yang benar-benar berganti di tampuk kepemimpinan elit politik saat ini (hlm. 125). Dengan demikian, yang terjadi justru adalah usaha elit politik untuk mempertahankan status quo yang bisa jadi cemas atau takut atas usaha menggugat narasi sejarah yang diproduksi Orde Baru (hlm. 126).

Peristiwa 1965 merupakan persoalan kompleks yang tetap harus dibicarakan, namun dengan porsi yang sesuai dengan ruang dan waktu di zaman ia berusaha dihadirkan (hlm. 137). Itulah yang menurut Ariel menjadi tantangan bagi produksi narasi sejarah tandingan hari ini, khususnya di medium yang bersifat audiovisual seperti film. Film masih menjadi medium yang ampuh karena karakternya tersebut (audiovisual) dan daya jangkau yang luar biasa di berbagai lapisan kelas masyarakat. Tidak sedikit juga yang akhirnya memproduksi sejarah tandingan mengenai 1965, mulai dari Puisi Tak Terkuburkan (1999) hingga The Look of Silence (Senyap) (2015). Tetapi, menurut Ariel contoh-contoh tersebut cukup monoton dengan ‘monolog yang diulang-ulang’ (hlm. 152), walaupun secara estetika film-film tersebut terus membaik kualitasnya. Banyak film tentang 1965 yang tidak menghadirkan konteks-konteks tertentu seperti perang dingin, ekonomi-politik global, persaingan di tingkat elit politik, atau efek rasisme struktural, dan berfokus pada penyiksaan dan kekejian, serta pelanggaran kemanusiaan semata. Pengecualian hadir di film karya Lexy Rambadeta berjudul Mass Grave (2002).

Tantangan para produsen dan calon produsen sejarah alternatif itu bertambah sulit dengan semakin lebarnya keterputusan sejarah antara generasi pasca 1998 dan peristiwa 1965 itu sendiri. Kurikulum pendidikan dan tingkah laku elit politik yang terus menyebarkan kebencian terhadap Komunisme hanya menambah lebar jurang sejarah tersebut. Kebanyakan dari sineas pembuat film tandingan ini juga merasa tak memiliki alasan yang terlalu politis atau secara sadar ingin memisahkan diri dari generasi sebelumnya (hlm. 165,170).

Peristiwa 1965 amat penting untuk kembali dimunculkan dalam wacana sejarah arus utama sebagai suatu keutuhan sejarah yang organik dengan segara pertarungan nilai di dalamnya. Meninggalkan sejarah 1965 dan memberhentikannya secara paksa di narasi Orde Baru, menurut Ariel hanya akan menjelaskan “mengapa ada kecenderungan umum untuk memandang Islamisasi di Indoneisa dengan cara ahistoris… tapi juga kegagalan untuk mengenali dan mengendalikan warisan kekerasan masa lalu dan impunitas yang terus berlangsung dalam kepolitikan kita.” (hlm. 155). Jika tak segera menyadari dan memahami apa yang sebenarnya terjadi di tahun 1965 tersebut, maka masalah-masalah besar seperti rasisme terhadap etnis Tionghoa, absurditas dalam beragama, pengerukan lahan, pembangunan maskulin, dan patriarki berkarat, akan terus membantu bangsa ini berjalan terseok-seok menuju masa depan.

Yang Muda Yang Ditinggalkan

Highlight dari buku Identitas & Kenikmatan adalah bagaimana ia memposisikan generasi muda sebagai peserta aktif dalam merumuskan identitas masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari pembahasan tentang tren fashion muslim(ah) yang meroket secara fantatis dan memiliki ceruk pasar yang besar pada anak muda, atau ketika kita membicarakan halyu atau gelombang dominasi budaya populer Korea Selatan (selanjutnya K-Pop).

Dominasi K-Pop bukan cuma perkara fangirl/fanboy ‘ababil’ yang krisis identitas terhadap ‘budaya adiluhung’ yang dimiliki Indonesia. Ini permasalahan kompleks yang juga tidak begitu saja turun dari langit ketika cultural engineering Korea Selatan akhirnya menembakkan hasilnya ke negara-negara Asia lain. Dalam tataran yang diskursif, fenomena kegandrungan masyarakat kelas menengah perkotaan terhadap K-Pop, menurut Ariel berkesinambungan dengan konsolidasi kelas menengah, sentimen anti Tionghoa, dan Post Islamisme yang terjadi sebelumnya (hlm. 251).

Namun, patut dicermati ketika Ariel mengemukakan pendapat bahwa ‘mengalirnya budaya populer Jepang, Taiwan, dan Korea’ merupakan bentuk terbukanya dan mulai mencairnya sentimen terhadap masyarakat Tionghoa dilihat dari maraknya K-Pop di Indonesia (hlm. 267). Premis ini agak rancu jika mengingat menjamurnya film aksi besutan sutradara Tiongkok dan popularitas Shaolin Popeye (Boboho dan temannya), Jackie Chan, serta Andy Lau di tahun 1990an (hingga di awal 2000an). Terlebih lagi, seperti yang juga dikemukakan oleh Ariel dalam buku ini, generasi muda sekarang memang memiliki keterputusan sejarah sehingga tidak banyak yang bisa disampaikan tentang memori kolektif sentimen Tionghoa. Namun, sentimen itu tidak bisa dianggap benar-benar memudar dengan popularitas K-Pop sebagai indikatornya. Kita tidak bisa melupakan bahwa K-Pop adalah produk industrial Korea Selatan, tidak serta merta berkelindan erat dengan sentimen terhadap etnis Tionhoa. Bahkan, pada beberapa kasus yang saya jumpai di forum-forum fans café K-Pop, banyak fans K-Pop mampu memisahkan identitas Tionghoa dan Korea Selatan, terlepas dari konsep ‘yang oriental’.

Ketika dikotomi Timur-Barat mulai mencair dengan lahirnya kekuatan baru di Asia, ditambah dengan moderasi antara mengamankan identitas religius seseorang dan kebebasan di era global, maka K-Pop mendapat tempat yang sangat nyaman, khususnya di Indonesia. Kondisi ini berlangsung dari awal K-Pop naik daun di tahun 2008 hingga hari ini. Permasalahan Asianisasi dan K-Pop di Indonesia juga tak melulu persoalan ‘kedekatan budaya’ atau proses ‘kebanggaan menjadi Asia’. Selain karena merupakan komodifikasi beberapa produk budaya ‘Barat’ yang telah populer sebelumnya (seperti menjamurnya boy band dan drama komedi serial di tahun 1990-an), meledaknya produk K-Pop juga dikondisikan oleh pasar global yang selalu dapat diciptakan dalam kondisi apapun. Merebaknya tren halyu di Indonesia, seperti yang sudah dijelaskan, tidak lepas dari konteks historis yang terjadi sebelum meledaknya K-Pop.

Dalam jalinannya terhadap isu gender, budaya layar yang disampaikan oleh drama Korea (maupun pendahulunya seperti Meteor Garden dari Taiwan), memberikan nilai baru bagi perempuan. Setidaknya, walaupun masih diselubungi male-gaze dan patriarki, ada tambahan nilai perempuan di luar tataran Orde Baru yang mendomestikasi perempuan. Dalam drama-drama Korea, lazimnya perempuan yang ditampilkan adalah karakter yang berkembang: awalnya lemah secara ekonomi, kemudian berusaha mati-matian atau mengikuti etika kerja kapitalistik, hubungan turbulens dengan pangeran berkudanya, lalu bahagia (ini resep utama tipikal drama Korea). Perempuan juga memiliki otonomi di beberapa konteks tertentu; menolak lelaki, melawan, dan menjelek-jelekkan tokoh lelaki. Untuk masyarakat pasca-otoritarian yang terbiasa dengan diktum perempuan harus di dapur, gambaran manusiawi perempuan yang ditawarkan oleh drama Korea tentu memberikan penguatan di titik tertentu terhadap perempuan. Cinderella complex hadir di dalam bangunan yang dianggap turut memberikan gambaran yang lebih baik tentang perempuan (hlm. 259).

Hal yang sama juga berlaku terhadap laki-laki. Sulit membayangkan berjuta-juta perempuan (maupun lelaki) akan menjerit-jerit penuh cinta terhadap sekumpulan laki-laki yang memakai lipstik dan bb (beauty balm) cream jika Orde Baru masih bertahan hingga sekarang. Dengan hadirnya K-Pop, Indonesia mulai mengalami dekonstruksi terhadap konsep maskulinitas yang sering disematkan kepada lelaki. Yang macho tak melulu berkulit gelap atau tipikal lumberjack, tapi lelaki yang memakai make-up dan menari juga sama machonya dan pantas digilai. Kegandrungan terhadap K-Pop adalah usaha untuk mencari alternatif dalam proses ‘menjadi’ lelaki dan perempuan di Indonesia (hlm. 244).

K-Pop dapat menjadi titik tolak untuk melihat ada usaha dalam menggoyangkan status quo kaum konservatif di Indonesia (hlm. 276). Tidak ada yang bermasalah, setidaknya bagi para penggemar K-Pop yang berhijab dan muslim, ketika ia secara terang-terangan menggilai para oppa yang tampan dan unnie yang cantik, meskipun idola mereka sering kali memberikan muatan seksual yang implisit di dalam video musik, atau pun lirik lagunya. Selain video cover dance yang merebak di ranah visual, contoh yang cukup menarik disimak adalah fanfiction di internet dengan tokoh utama idola mereka dari artis-artis gelombang halyu. Tema yang digemari dan sangat terkenal adalah ‘smut’ yang bermuatan seksual dan ‘yaoi’ atau hubungan homoseksual (antar lelaki) yang diimajikan antara idola mereka. Fanfiction bertebaran di berbagai platform jejaring sosial dan laman internet. Mulai dari hanya menulis hingga produksi konten visual seperti video naratif cerita dan suntingan foto antar idolanya. K-Pop, rupanya, juga merambah ke isu imajinasi seksualitas para fans. Teman baik saya adalah produsen fanfiction bergenre romantic (fluff, biasa disebut) dan tergabung di grup fanfiction dengan skala yang lebih besar (dengan embel-embel ‘Indonesia’). Dan dia mengakui tidak sedikit fans di Indonesia yang tertarik dengan genre smut dan yaoi tersebut, baik sebagai pembaca maupun penulis.

Segala bentuk usaha generasi muda kekinian yang berbondong-bondong mengamini K-Pop bukan suatu tindakan yang apolitis dan tidak memiliki motif di luar hura-hura semata. Ada kontestasi identitas di sana, serta usaha-usaha afirmatif untuk menjadi entitas warga Indonesia yang utuh di tengah globalisasi. Generasi muda memiliki zeitgeist–nya masing-masing, ia tidak bisa diselesaikan dengan tudingan generasi tua yang menganggap generasi muda saat ini seperti kehilangan arah. Justru yang terjadi, dengan adanya fashion hijabers, film-film kontra-hegemoni, hingga K-Pop, mereka sedang berusaha menentukan arah. Mereka bukannya kehilangan arah, hanya sedang mengevaluasi arah yang telah diberikan generasi sebelumnya melalui budaya populer yang ditampilkan di layar.

Hal lain yang sering ditudingkan kepada generasi muda adalah ketidakmampuan mereka menggunakan media baru yang dinilai lebih progresif untuk menjadi sesuatu yang bernilai ‘positif’. Namun sayangnya, platform media baru saat ini tidak dirancang untuk keperluan moralis macam itu (hlm. 163). Apalagi jika melihat karakter budaya oral yang masih kental di negara ini. Mengutip Paul Miller dalam Rhytm Science, “Generasi masa depan bukannya ‘bergantung’ pada teknologi, tapi tapi teknologilah yang bertransformasi menjadi aspek inti dari keberadaan mereka.” (Miller dalam Hodgson, 2010). Sehingga, rasanya agak banal jika melihat budaya populer yang dikonsumsi secara berlebihan oleh generasi muda hanya dilihat sebagai banalitas yang lain dari generasi yang terduga tidak kritis.

Penutup

Buku Identitas & Kenikmatan adalah etnografi yang kaya akan permasalahan sehari-hari dalam kehidupan orang biasa. Menonton K-Pop, membeli baju muslimah terkini, mengikuti tausyiah yang diliput televisi, hingga menjadi click warrior dalam membela/mengkritik rezim. Banyak sebenarnya yang patut digali lebih dalam dari buku ini, misalnya eksklusi wacana etnis Tionghoa yang bahkan juga dilakukan oleh sineas-sineas legendaris di masa lalu (seperti komentar Usmar Ismail). Problem etnisitas masih menjadi sesuatu yang berdiri di antara tabu dan kewajaran, mengikuti masyarakat Indonesia di tengah globalisasi dan menjaga identitasnya sebagai ‘warga Indonesia’. Bahkan kejadian beberapa waktu lalu, ada segerombolan mahasiswa yang gerakannya berusaha mensupremasikan para ‘pribumi’ atau kembali mempertahankan status quo–nya di tengah gempuran proses pencarian identitas yang baru dan lebih cair pasca otoritarianisme.

Budaya populer yang hadir dalam medium layar; film, video, hingga televisi (dan bahkan mulai merambat ke gadget terkini), adalah ruang kontestasi identitas yang berjalan bersama kenikmatan dalam melegitimasikannya. Identitas ini tidak hanya berurusan dengan kedirian (agennya), tapi juga merupakan benang kusut antara relasi kuasa yang terjadi di ruang-ruang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga, mulai serius melihat apa wacana yang berjalan di antara ‘kedangkalan’ budaya populer sebenarnya adalah usaha mengurai benang kusut itu.

Dengan gaya etnografi dan catatan lapangan yang, seperti umumnya kajian budaya, berkelakar, Identitas & Kenikmatan adalah upaya untuk membedah apa yang sepertinya kita pandang remeh, dangkal, dan tidak penting. Budaya populer dapat menjadi kendaraan politis untuk mengguncang status quo. Membaca buku ini bisa jadi menjengkelkan beberapa pembacanya, khususnya yang merasa dihakimi antara pilihannya menjadi muslim dan bersenang-senang-tapi-syariah. Padahal, buku ini tidak memberikan penilaian salah atau benar. Ia hanya mengurai, menganalisis, dan menunjukkan seberapa cair idenitas itu, dan seberapa jauh identitas dapat menjadi absurd. Dan dari entitas paling kecil seperti identitas seseorang, kemudian ditarik menjadi ruang dialektis antara wacana global dan yang lokal.

Namun, tentu saja buku ini masih harus terus diluaskan ke tataran dialektika kelas yang lebih besar. Masyarakat kelas menengah bawah memang sempat disinggung di bab terakhir buku ini, tapi walaupun ia aktif mengafirmasi identitasnya melalui carut-marut kampanye, ia tetap menjadi orang di luar batas panggung politik yang lebih besar. Bagaimanapun, kelas menengah bawah juga tertatih-tatih mengikuti budaya populer tersebut, jika beberapa fans kelas menengah atas berhasil memborong tiket band Korea pujaannya untuk berjuta-juta rupiah, maka dalam stratifikasi lebih bawah beberapa fans harus puas dengan barang-barang palsu (DVD bajakan, karena mereka tidak mampu dan/atau tidak mengerti dengan akses online streaming di beberapa situs fans Korea, dan bahan visual tidak resmi lainnya dengan kualitas yang tidak begitu baik). Ilustrasi di atas adalah perjumpaan sederhana saya ketika meneliti anak-anak jalanan (usia anak hingga remaja) di bilangan Tanah Abang. Ini bukan hanya masalah aksesibilitas dan kemampuan ekonomi, tapi bagaimana di dalam budaya populer sendiri terdapat kasta-kasta kecil yang membedakan penganutnya, walau di dalam penyembahan idol yang sama. Bagaimana mereka mengafirmasi identitas antar fans ataupun penganut budaya populer lain dalam ruang kelas yang berbeda, patut untuk dicermati lebih jauh dan dalam.

Referensi Tambahan

Bayat, A (Ed). (2007). Islam & Democracy: What’s The Real Question?. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Heryanto, A. (2009). Budaya Pop Indonesia: Kehangatan Seusai Perang Dingin. Jurnal Prisma. Vol. 28, No. 2, hl. 15-29.

Hartiningsih, M. (2015, 2 Agustus). Ariel Heryanto: “Identitas ‘Asli’ Adalah fiksi”. Kompas, hl. 13.

Howell, J.D. (2010). Variasi-Variasi Kesalehan Aktif: Profesor dan Pendakwah Televisi sebagai Penanjur Sufisme Indonesia, dalam Greg Fealy & Sally White (Ed), Ustadz Seleb: Bisnis Moral & Fatwa Online: Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer (hl. 39-58). Jakarta: Komunitas Bambu.

Hodgson, J. (2010). Reculturalizations: “Small Screen” Culture, Pedagogy, & Youtube. http://enculturation.net/reculturalizations (tanggal akses 16 Agustus 2015).

[1] Pemikiran Asef Bayat meneruskan konsep masyarakat politik post-Islamisme Oliver Roy. Bayat meletakkan post-islamisme di dalam konteks kultural. Post-islamisme adalah sebuah gerakan juga proyek yang diskursif pasca rezim Islam otoritarian, dengan munculnya berbagai pembacaan alternatif tentang masyarakat ‘Islam’, dan mulai goyahnya satu lembaga resmi yang selama ini menjadi tumpuan dalam memberikan pandangan tentang masyarakat Islam. Lihat Bayat (2007).