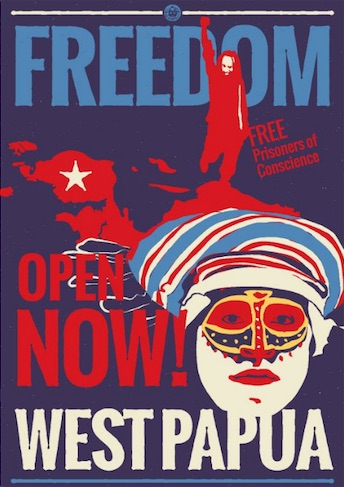

Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorpo. International Unlimited)

Sebermulanya Rasisme (?)

Mulai tanggal 15 Agustus sampai hari ini keadaan di Papua tengah memanas. Suasana tersebut berawal dari informasi grup Whatsapp yang mengatakan asrama mahasiswa Papua di Surabaya melakukan pembakaran bendera merah putih. Terbakar provokasi dari grup Whatsapp yang tidak jelas, pada akhirnya berbagai ormas dan militer melakukan pengepungan terhadap asrama pada tanggal 16 Agustus 2019. Ketika pengepungan, makian “monyet”, “babi”, “anjing”, dan makian rasis lainnya terlontar dari mereka yang melakukan pengepungan. Tidak hanya itu, sekitar 23 kali tembakan gas air mata melesat ke area asrama mahasiswa Papua. Setelahnya, sekitar 43 mahasiswa Papua digelandang ke Mapolrestabes Surabaya. Namun, polisi berkilah bahwa tidak ada penangkapan, hanya diamankan saja.

Pada hari sebelumnya, makian rasis juga terlontar ketika mahasiswa Papua di Malang melakukan Aksi untuk menolak New York Agreement. Sekitar pukul 08.55 WIB para mahasiswa tiba di simpang empat Rajabali dan bertemu dengan sekelompok warga kota Malang. Terjadi adu mulut dan berlanjut pada bentrokan fisik.

Jika ditilik lebih lalu, perlakuan diskriminasi, rasisme, bahkan kekerasan fisik terhadap mahasiswa Papua sering dijumpai. Perlakuan diskriminasi seperti cap mahasiswa papua suka minum, membuat onar, dan cap-cap lainnya telah melekat pada mereka. Cap-cap tersebut telah menjadi bawaan bagi masyarakat Indonesia dan menyebabkan mahasiswa Papua terkadang susah medapatkan indekos. Hal tersebut beberapa kali terjadi di Yogyakarta. Dalam ranah yang sudah melibatkan kekerasan dan makian, mereka menjadi target kelompok Vigilante Islam seperti FPI dan FUI, serta paramiliter seperti Pemuda Pancasila.

Pengepungan terhadap mahasiswa Papua dan ucapan-ucapan rasis yang terlontar bukan hanya terjadi pada tanggal 15 Agustus dan 16 Agustus di Malang dan Surabaya. Pada tahun 2016 lalu, di Yogyakarta tepatnya di asrama mahasiswa Kamasan I terjadi pengepungan kepada mahasiswa Papua. Mereka dimaki, diteriaki separatis, dan berbagai cap lainnya. Tiga contoh pengepungan tersebut merupakan hal yang telah “wajar” dilalui oleh mahasiswa Papua. Diperlakukan diskriminatif, rasis, dan terkadang terkena kekerasan Fisik.

Aksi-aksi diskriminatif tersebut mencapai titik kulminasinya pada 19 Agustus 2019 dengan dimulainya aksi massa di Manokwari dan Jayapura. Seperti sekam dan bara api yang cepat membakar, para mahasiswa dan rakyat Papua menyerukan untuk hapuskan perlakuan rasisme terhadap rakyat Papua. Aksi massa kemudian disusul diberbagai tempat, seperti Sorong, Biak, Yapen, Nabire, Merauke, Fakfak, Mimika, Paniai, Dogiyai, Jayawijaya, Deiyai, dan Pegunungan Bintang. Aksi massa yang begitu besar diwarnai dengan blokade jalan utama, pembakaran kantor DPRD, hingga pembakaran kantor Majelis Rakyat Papua.

Aksi massa rakyat Papua selain penghapusan rasisme, juga tentang hak menentukan nasib sendiri melalui referendum. Hal tersebut wajar terjadi, seakan-akan menolak rakyat Papua, tetapi tidak dengan sumber daya yang ada di Papua. Singkatnya, menolak manusianya, tetapi tidak dengan sumber daya yang ada di dalamnya. Wacana yang kian meluas kini tentang kolonialisme Indonesia terhadap Papua. Wacana tersebut berakhir pada tuntutan referendum atas Papua dan Papua Barat.

Kill Switch sebagai Respons Pemerintah atas Kerusuhan di Papua

Pada akhirnya untuk menekan gejolak konflik dan tuntutan referendum, Pemerintah Indonesia melakukan Kill Switch. Mulai dari penambahan pasukan keamanan yang diantaranya Kostrad pada tanggal 20 Agustus hingga pematian akses listrik pada 29 Agustus lalu. Kill Switch merupakan istilah otomotif untuk mekanisme keselamatan dengan mematikan mesin secara paksa dalam keadaan darurat. Kill Switch dalam konteks kerusuhan yang terjadi di Papua, mekanisme keselamatan status quo Indonesia dengan secara koersif mematikan akses internet dan akses listrik di Papua. Hal tersebut guna mengahalau konsolidasi massa untuk menggalang kekuatan.

Belakangan Kominfo tidak hanya membatasi akses internet, tetapi juga memblokir video satire iklan tentang Papua Barat di Youtube. Iklan berdurasi 2 menit 39 detik itu berisikan tentang eksploitasi pemerintah Indonesia terhadap sumber daya yang ada di Papua Barat. Selain eksploitasi sumber daya, ia juga berisi tentang genosida yang terjadi di Papua Barat.

Selain video tersebut, pemerintah mengklaim melakukan kill switch untuk memblokir kanal-kanal hoaks seputar Papua. Menurut Kominfo, sekitar 270 ribu kanal hoaks bertebaran di dunia maya, termasuk di Medsos terkait kerusuhan Papua. Sayangnya, pemerintah tidak secara pasti menyebutkan definisi konten hoaks terkait kerusuhan di Papua. Jika hoaks yang dimaksud adalah referendum Papua Barat, maka hal tersebut untuk menghalau konsolidasi massa.

Kill Switch tidak hanya pemutusan akses internet dan listrik saja, tetapi ada mekanisme yang secara paksa memastikan tidak adanya kerusuhan. Mekanisme tersebut dengan diturunkannya militer. Penurunan militer memang menjadi obat pemerintah untuk mengatasi apapun yang ada di Papua. Hal tersebut sudah menjadi kewajaran, karena pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui integrasi teritorial dan bukan integrasi sosial. Tidak hanya militer, tetapi juga aparat yang secara paksa direpresentasikan sebagai Polisi dan black water yang diturunkan oleh berbagai perusahaan untuk mengamankan asetnya.

Keadaan yang ada di Papua membawa apa yang disebut oleh Giorgio Agamben (2015) sebagai subjek state of exception. Maksudnya, negara menunda hukumnya berlaku karena klaim keadaan darurat yang terjadi. Penundaan tersebut diikuti dengan penetapan hukum yang secara koersif diterapkan pada daerah tertentu di suatu negara. Proses hukum dalam state of exception adalah kedaruratan melumpuhkan kekuatan hukum dari hukum yang berlaku, hukum yang ada, dan memindahkannya ke tangan sovereign (Kekuasaan-berdaulat) untuk membuat hukum baru untuk meredam status darurat.

Dalam keadaan darurat tersebut, Pemerintah menjadi satu-satunya mekanisme yang berhak untuk mengatakan hal apa yang benar. Kondisi ini dapat memicu matinya unsur demokrasi dalam keadaan darurat seperti yang dikatakan oleh Agamben. Karena, Pemerintah memaksa masyarakat untuk percaya hanya pada produksi kebenaran yang sah oleh Pemerintah. Kiranya, kebenaran yang ada di luar Pemerintah bukanlah kebenaran yang sah dan patut untuk dicurigai sebagai hoaks. Hal tersebut yang menjelaskan mengapa akun Twitter Puspen TNI dan Kominfo melakukan rilis bahwa terdapat berita hoaks soal pembunuhan di Papua.

Bagaimana Kill Switch Melemahkan Demokrasi

Demokrasi dalam tulisan ini bukanlah secara sempit seperti pemerintahan untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat. Demokrasi di dalam tulisan ini lebih masuk ke ruh yang ada di dalam demokrasi itu sendiri, yaitu hak untuk mempertahankan hidup. Sipil yang kuat beserta kewarganegaraannya dengan secara bebas memperoleh informasi dan menentukan hidupnya.

Kill Switch yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bagai dua mata pisau. Pada satu sisi, ia melanggengkan stasus quo Indonesia terhadap Papua dengan menegaskan kekuasaan yang ia miliki. Pembacaannya, ia melanggengkan kolonialisme Indonesia terhadap Papua melalui cara koersif. Namun, pada satu sisi, ia melemahkan unsur-unsur yang ada di dalam demokrasi seperti hak untuk memperoleh informasi dan melemahkan sipil yang ada di Papua.

Selain itu, mekanisme kill switch yang menurunkan militer menjadi masalah tersendiri bagi demokrasi. Demokrasi tidak akan kompatibel dengan aparat bersenjata. Dari relasi kuasa yang terjalin sejak orde baru, militer di atas sipil. Hal tersebut yang masih terjalin sampai sekarang. Belum lagi bagaimana militer melanggar HAM yang ada di Papua. Bukan menjadi rahasia lagi apabila sejarah Papua adalah sejarah berdarah-darah bagi warga Papua. Belum lagi beberapa waktu lalu, harian The Guardian merilis video penembakan militer terhadap demonstran. Kiranya, HAM tidak ada di Papua karena terbelenggu oleh Militer.

Hal-hal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap Pemerintah dalam menangani masalah di Papua. Trust atau kepercayaan merupakan salah satu variabel di dalam demokrasi. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat ke Pusat, maka ia akan melemahkan institusi demokrasi itu sendiri dan mengganggu jalannya pemerintahan. Tanpa hadirnya kepercayaan, maka interaksi yang ada antara rakyat dan Pusat hanyalah kecurigaan-kecurigaan.

Dalam perspektif membentuk

stabilitas nasional memang hal tersebut perlu dilakukan. Menempatkan militer

dalam daerah-daerah yang rawan terhadap kerusuhan adalah cara satu-satunya

untuk memperoleh stabilitas nasional dengan merepresi basis-basis perlawanan.

Kata lainnya negara berhak menggunakan aparat kekerasan –yang direpresentasikan

melalui aparat bersenjata. Namun, apakah itu cara terbaik? Bukankah semakin

menguatkan kolonialisme Indonesia terhadap Papua? Atau memang itulah tujuan

mengapa Militer diturunkan?***

Luthfian Haekal adalah pegiat Social Movement Institute (SMI) di Yogyakarta