Foto: Prabowo (Antaranews)

Tanggapan untuk Abdil Mughis Mudhoffir

KEMENANGAN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 telah membelah kalangan pengamat kritis dan aktivis ke dalam dua kubu. Pertama adalah mereka yang merasa khawatir bahwa kemenangan pasangan nomor dua ini adalah lonceng kematian bagi demokrasi di Indonesia. Sementara kubu kedua melihat bahwa kemenangan Prabowo, walaupun akan semakin menggerus fondasi demokrasi, tetapi tak akan sampai membonsainya.

Abdil Mughis Mudhoffir adalah contoh proponen dari kubu kedua. Menurutnya, dalam artikel yang juga tayang di Indoprogress, analisis kubu pertama terlalu personalistik. Pendekatannya sudah terbukti gagal sejak digunakan untuk menganalisis kemunculan figur Joko Widodo dalam Pilpres 2014 dan sepuluh tahun masa kekuasaannya. Bagi Mughis, Prabowo tidak mungkin mengganti demokrasi dengan sistem otoriter karena ada kendala struktural yang justru disediakan oleh sistem demokrasi itu sendiri. Kendala struktural yang menghalangi “ambisi” Prabowo, menurut Mughis, “…bukan datang dari masyarakat sipil, melainkan dari persaingan di antara para elite predator yang berupaya memusatkan kekuasaan dan kekayaan di tangan mereka sendiri.”

Dalam tulisan ini saya ingin menunjukkan bahwa melalui pendekatan analisis kelas marxis, pemerintahan Prabowo justru akan semakin otoriter ketimbang pemerintahan Jokowi. Namun, otoriterisme Prabowo-Gibran ini tidak semata-mata karena keinginan pribadi mereka, melainkan akibat tekanan struktural dari logika akumulasi kapital saat ini. Dalam pengertian ini, pemerintahan Prabowo-Gibran adalah pemerintahan yang mewakili kepentingan kelas kapitalis yang hendak terus melestarikan eksploitasi dan dominasinya terhadap kepentingan kelas pekerja dan rakyat miskin secara keseluruhan.

Kondisi Struktural Ekonomi Indonesia

Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan laporan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 5,05%. Angka ini lebih baik dari perkiraan pemerintah yang hanya sebesar 5%, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2022 yang sebesar 5,31%. Angka pertumbuhan sebesar itu juga jauh lebih baik dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang hanya sebesar 2,5% pada 2023 dan rata-rata angka pertumbuhan di tujuh negara kapitalis maju lainnya yang hanya sebesar 1,3% pada 2023, turun dibandingkan dengan 1,4% pada 2022.

Dari data itu, kita bisa optimistis bahwa ekonomi Indonesia akan baik-baik saja ke depannya. Tetapi, seperti yang sudah disorot oleh banyak akademisi kritis, angka Produk Domestik Bruto (PDB) ini tidak selalu mencerminkan kenyataan sesungguhnya. Kalau kita lihat lebih jauh, penyumbang terbesar dari 5,3% itu adalah konsumsi rumah tangga (4,82%) dan investasi (4,40%). Konsumsi rumah tangga yang tinggi itu disebabkan oleh kenaikan upah dan bantuan sosial pemerintah. Tetapi, BPS mengatakan bahawa angka 4,82% itu sendiri sebenarnya turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 4,94%. Penurunan itu disebabkan karena pengeluaran atau belanja dari kelas menengah ke atas yang menurun.

Apa artinya ini? Menurut saya, paling tidak ada dua hal: pertama, fondasi ekonomi kita sebenarnya sangatlah rapuh karena tidak berdiri di atas topangan sektor ekonomi yang produktif berskala besar dan berteknologi tinggi; kedua, kesenjangan ekonomi yang semakin tinggi sehingga terjadi ketergantungan pada sekelompok lapisan masyarakat. Masih menurut BPS, yang menghitung ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia berdasarkan rasio Gini, angkanya mencapai 0,388 dari skala 0-1 poin pada Maret 2023. Angka itu meningkat 0,007 poin bila dibandingkan rasio Gini September 2022 yang sebesar 0,381. Rasio Gini Maret 2023 juga lebih tinggi 0,004 poin dibandingkan torehan Maret 2022 lalu yang sebesar 0,384 poin.

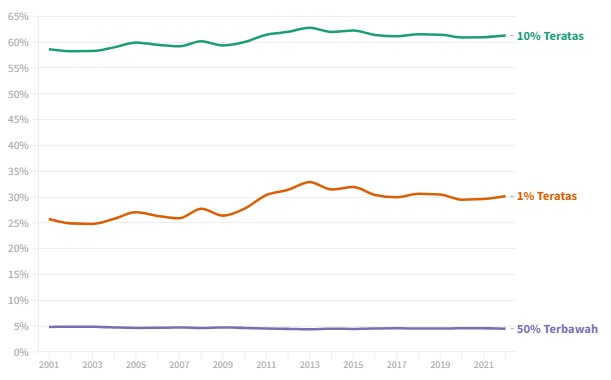

Sebagai informasi, nilai rasio Gini atau koefisien Gini diukur pada skala 0 hingga 1 poin. Rasio Gini bernilai 0 poin menunjukkan kesetaraan sempurna, yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama. Sedangkan rasio Gini bernilai 1 poin menunjukkan ketimpangan sempurna. Hal itu menggambarkan, hanya satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan yang lainnya tidak sama sekali. Kita bisa mencermatinya dari grafik di bawah ini:

Grafik ini menunjukkan perbedaan tingkat kesenjangan di perkotaan dan perdesaan. Jika tingkat kesenjangan semakin tinggi di perkotaan, di perdesaan justru relatif stabil dan bahkan menurun pada 2023, di mana angkanya pada Maret 2023 adalah 0,313 poin, turun sebesar 0,001 poin dibandingkan kondisi Maret 2022 yang sebesar 0,314 poin. Tetapi lagi-lagi angka ini tidak menggambarkan hal sebenarnya, karena kita ingat bahwa penduduk perdesaan bukanlah penyumbang signifikan dari konsumsi rumah tangga. Artinya juga, bahwa mayoritas penduduk perdesaan hidup dalam kemiskinan.

Gambaran lebih rinci tentang tingkat kesenjangan ekonomi ini dilaporkan oleh World Inequality Report (WIR) pada 2022, di mana 1% penduduk terkaya di Indonesia menguasai 30,16% dari total aset rumah tangga secara nasional pada 2022. Angka ini meningkat dibandingkan pada 2001 yang sebesar 25,75%. Sementara itu, kelompok 10% terkaya di Indonesia punya 61,28% total aset rumah tangga secara nasional pada 2022, lebih tinggi dibandingkan pada 2001 yang sebesar 58,64%. Sementara, kelompok 50% terbawah di Indonesia hanya memiliki 4,5% dari total kekayaan rumah tangga nasional pada 2022. Persentase itu justru menurun dibandingkan pada 2001 yang sebesar 4,84%.

Tak hanya itu, laporan WIR 2022 juga menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan di antara masyarakat Indonesia. Pendapatan kelompok 50% terbawah sebesar Rp25,11 juta per tahun pada 2022, sementara kelompok 10% teratas memiliki pendapatan sebesar Rp333,77 juta per tahun. Adapun kelompok 1% terkaya punya pendapatan lebih tinggi lagi mencapai US$1,2 miliar per tahun.

Dari paparan ini tampak bahwa sistem ekonomi kapitalis yang dianut oleh pemerintahan Indonesia sejak masa kediktatoran Orde Baru hingga sekarang, selain bertumbuh di atas fondasi yang keropos, juga hanya menguntungkan segelintir kecil lapisan atas masyarakat Indonesia yang kita sebut sebagai kelas kapitalis.

Negara Kapitalis Indonesia

Dalam situasi ekonomi sedemikian, kemudian muncul pertanyaan, diskusi, dan desakan agar negara dan pemerintah yang berkuasa bisa mengoreksi dan selanjutnya mengubah struktur ekonomi yang timpang dan eksploitatif itu. Dalam masa pemilu lalu, para kandidat, juru kampanye, dan pengamat saling bertukar gagasan bagaimana seharusnya negara dikelola untuk kepentingan masyarakat luas sebesar-besarnya. Keyakinan semacam ini tampak lumrah karena dalam diskursus akademik, media massa, kalangan masyarakat sipil, maupun perbincangan publik di Indonesia, negara senantiasa dilihat sebagai sebuah entitas yang netral, sebuah institusi yang berdiri di atas kepentingan-kepentingan golongan masyarakat yang saling berkompetisi untuk mengejar dan mempertahankan kepentingannya masing-masing.

Karena posisinya yang dipandang netral tersebut, kebijakan negara dengan sendirinya dianggap sangat bergantung kepada individu-individu atau kelompok-kelompok (oligarki) yang menguasai lembaga-lembaga negara. Tidak heran jika individu seorang presiden kemudian menentukan maju mundurnya kualitas demokrasi (tesis kubu pertama), atau persaingan di kalangan oligarki yang lebih menentukan (tesis kubu kedua).

Kita, kaum marxis, melihat bahwa negara bukanlah sebuah lembaga yang netral. Negara kapitalis (capitalist state) adalah negara yang mengabdi pada kepentingan kelas kapitalis. Karena Indonesia menganut sistem ekonomi kapitalis, maka negara ini dengan sendirinya adalah negara kapitalis. Tetapi dalam negara kapitalis, kelas kapitalis tidak dengan otomatis menguasai secara langsung kekuasaan negara untuk kemudian melayani kepentingannya. Ada dua cara di mana kelas kapitalis menggunakan kekuasaannya untuk menguasai dan mengontrol kekuasaan negara: pertama, dengan kontrol langsung atau kolonisasi atas kekuasaan negara dengan cara menempatkan individu-individu anggota kelas kapitalis ke dalam jabatan-jabatan tinggi dan strategis negara. Misalnya, menempatkan figur seperti Joko Widodo, Jusuf Kalla, Prabowo, Gibran, Luhut Binsar Pandjaitan, Sandiaga Uno, dan atau Erick Thohir.

Cara kedua adalah melalui kontrol tidak langsung. Karena membutuhkan dana yang tidak sedikit—baik itu lewat pajak maupun investasi—untuk bisa menjalankan operasionalnya sehari-hari, negara mesti memastikan bahwa sumber pendanaan ini harus terus berjalan tanpa hambatan, ancaman, ataupun gangguan yang membuatnya berhenti. Karena negara Indonesia adalah negara kapitalis, di mana sumber utama bagi pendanaan operasional negara berasal dari kelas ini, maka negara harus memastikan kepentingan kelas kapitalis ini terjaga dan terpenuhi. Berbagai macam aturan dan kebijakan dibuat untuk memuluskan kepentingan kelas kapitalis, dan berbagai macam tindakan politik militer dipakai untuk menghalau segala kemungkinan bagi munculnya ancaman, hambatan dan gangguan bagi kelancaran aktivitas kelas kapitalis ini (lebih rinci tentang ini, lihat Pontoh, 2023).

Dari sinilah kita lihat munculnya tekanan atau paksaan struktural bagi setiap bentuk pemerintahan—kediktatoran maupun demokrasi—ataupun mereka yang menduduki jabatan tinggi pemerintahan—Jokowi ataupun Prabowo—untuk senantiasa harus berpihak kepada kepentingan kelas kapitalis. Mereka yang mencoba menentang paksaan struktural ini harus disingkirkan dengan segala macam cara, berdarah melalui kudeta militer atau damai melalui pemilihan umum. Inilah yang dalam literatur marxis (seperti Zafirovski, 2021) disebut dengan istilah Kediktatoran Kapital.

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Prabowo dan Masa Depan Demokrasi

Kembali ke pertanyaan tentang bagaimana masa depan demokrasi di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Untuk menjawabnya, saya ingin mengajak lagi pembaca untuk berbalik sebentar ke musim kampanye lalu, karena di sana ada banyak bertebaran informasi tentang keterlibatan para kapitalis di belakang para kandidat ketiga capres.

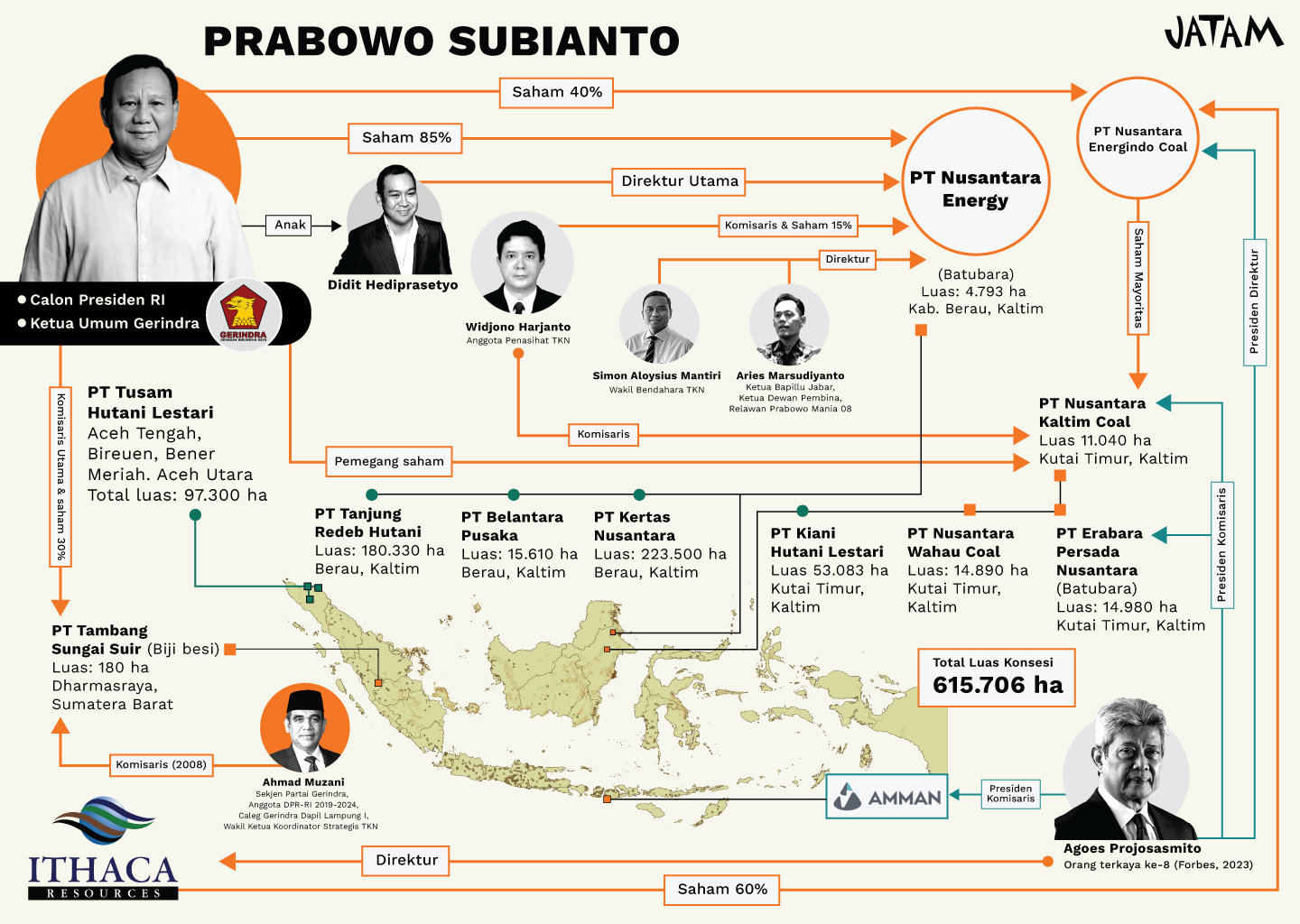

Dari laporan Mongabay, yang didasarkan pada penelusuran Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), terkuak bahwa Prabowo-Gibran mendapatkan dukungan paling luas dari para pengusaha energi dan tambang, yakni sebanyak 21 orang. “Paslon itu bahkan tercatat sebagai pemegang saham perusahaan tambang dan energi.” Temuan Jatam ini diperkuat oleh salah satu pendukungnya, konglomerat Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, yang merupakan kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir. Seperti dikutip Project Multatuli, Boy Thohir mengatakan, “Walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini.”

Tetapi, bukan saja pendukung utama paslon 02 ini adalah para kapitalis, karena Prabowo-Gibran itu sendiri adalah anggota dari kelas kapitalis. Masih menurut Mongabay, Prabowo, misalnya, memiliki sejumlah perusahaan di bidang tambang batu bara di Kalimantan, seperti PT Nusantara Energy, PT Nusantara Kaltim Coal, PT Erabara Persada, dan PT Nusantara Energindo Coal dengan total seluas 45.703 hektare. Di sisi lain, Gibran memiliki jaringan tambang lewat perusahaan bapaknya, yakni PT Rakabu Sejahtera, terafiliasi dengan PT Toba Sejahtera milik Luhut. Perusahaan itu juga terafiliasi dengan para keluarga Gibran, mulai dari adik, kakak sepupu, hingga paman.

Meski demikian, data-data di atas belum mencukupi untuk menyimpulkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan membawa Indonesia ke masa kelam otoriterisme seperti klaim kubu pertama, atau juga tidak akan bertindak sejauh itu karena kendala kepentingan oligarki itu sendiri seperti kesimpulan kubu kedua—yang diwakili oleh Mughis.

Untuk membuat data ini berbicara kepada kita, ia perlu dilengkapi dengan data lain berupa serangkaian kebijakan dari masa lalu yang menguntungkan kelas kapitalis dan merugikan kepentingan kelas pekerja perkotaan maupun perdesaan.

Mari kita ambil contoh pemerintahan Jokowi yang demi memuluskan kepentingan investasi asing maupun domestik kemudian mengeluarkan kebijakan Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang sangat pro-kapitalis sekaligus merugikan kelas pekerja. Salah satu sektor usaha yang mendapat karpet merah dari UU Cipta Kerja ini adalah sektor pertambangan, dengan pengenaan royalti 0% bagi pelaku usaha yang pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara. Tidak heran jika UU Cipta Kerja ini dianggap sebagai kitab resep penjarahan sumber daya alam secara terstruktur dan sistematis.

Apa dampak dari penerapan UU Cipta Kerja ini di bidang SDA? Sudah pasti: kerusakan lingkungan. Lebih dari itu adalah semakin panasnya konflik agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sepanjang 2023 terdapat 241 konflik, di mana jumlah ini meningkat dari konflik tahun 2022 yang sebesar 212 kejadian. Dari konflik ini, ada sebanyak 135 ribu keluarga terdampak sepanjang 2023, dan sebanyak 346 desa atau kampung, beberapa kota yang terdampak situasi konflik agraria. Kasus konflik agraria tertinggi berasal dari sektor perkebunan (99), infrastruktur (32), properti (26), pertambangan (21), kehutanan (20), fasilitas militer (6), pertanian/agribisnis (4), serta pesisir dan pulau-pulau kecil (4).

Ujung dari konflik ini tentu saja adalah tindakan kekerasan oleh korporasi dan aparatus kekerasan negara. Menurut KPA, sepanjang 2023, ada sebanyak 508 korban kriminalisasi yang ditangkap karena memperjuangkan hak atas tanah dan wilayah adat mereka. Dari jumlah itu, 91 orang mengalami penganiayaan bahkan ada korban penembakan, dengan 79 laki-laki dan 12 lain perempuan dan tiga orang diantaranya tewas.

Sampai di sini, berbeda dengan Mughis, saya menyimpulkan bahwa masa depan demokrasi di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran akan semakin berwajah garang dan kebijakan-kebijakannya akan semakin represif. Kebijakan dan tindakan represif itu akibat tekanan struktural dari kapitalisme dan, walaupun saya berbagi keresahan yang sama dengan kubu pertama soal masa depan suram dari demokrasi di bawah Prabowo, hal itu bukan terutama disebabkan oleh personalitas Prabowo sebagaimana yang diklaim oleh kubu pertama.

Demokrasi di bawah Prabowo-Gibran adalah demokrasinya para orang kaya (plutokrasi), di mana ia akan membagi-bagi kekuasaannya di antara kalangan super kaya ini untuk meraih dukungan sekaligus mencegah konflik di antara mereka. Di sini, ia akan tetap melanjutkan gaya kepemimpinan Jokowi. Namun, ketika berhadapan dengan kepentingan publik, demokrasi baginya hanya akan menjadi tameng legitimasi dari kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan politiknya yang represif. Karena ia berhadapan dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat, fondasi ekonomi yang keropos, ketimpangan ekonomi yang makin buruk, dan warisan kebijakan-kebijakan Jokowi yang pro-kapital yang menimbulkan konflik luas, tak pelak pemerintahan Prabowo-Gibran ini akan lebih otoriter ketimbang pemerintahan Jokowi.

Penutup

Hanya dengan menempatkan rezim elektoral yang eksis saat ini, dalam konteks dinamika perkembangan dan pembangunan kapitalisme, kita baru bisa lebih jernih dan utuh membaca masa depan demokrasi di masa pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

Sudah saatnya para intelektual kritis dan aktivis gerakan sosial untuk mengarahkan telunjuknya kepada sistem kapitalisme yang dianut oleh rezim berkuasa sebagai dasar utama terjadinya kekerasan, ketimpangan, kebodohan, dan kemelaratan meluas yang terjadi saat ini. Pada saat yang sama, advokasi-advokasi terhadap korban-korban pembangunan ini tidak bisa lagi berhenti pada isu HAM atau perbaikan dan perlindungan kerja, melainkan pada perlawanan terhadap sistem kapitalisme beserta negara kapitalis yang melindunginya.

Muara dari kesemuanya ini adalah mulai diserukannya alternatif pembangunan non-kapitalis. Tanpa ini, dalam setiap pergantian kekuasaan secara periodik, kita akan kembali membaca angka-angka yang kian menyedihkan, mendengarkan janji-janji palsu para capres yang sedang bertarung, lalu bertanya, “Bagaimana masa depan demokrasi di bawah pemerintahan si Anu dan si Anu?***

Bibliografi

Pontoh, Coen Husain, “Teori Negara Instrumentalis”, IndoProgress: Jurnal Pemikiran Marxis, 2023.

Zafirovski, Milan. 2021. Capitalist Dictatorship: A Study of Its Social Systems, Dimensions, Forms and Indicators. Leiden: Brill.

Coen Husain Pontoh adalah editor dan penerjemah di IndoPROGRESS.