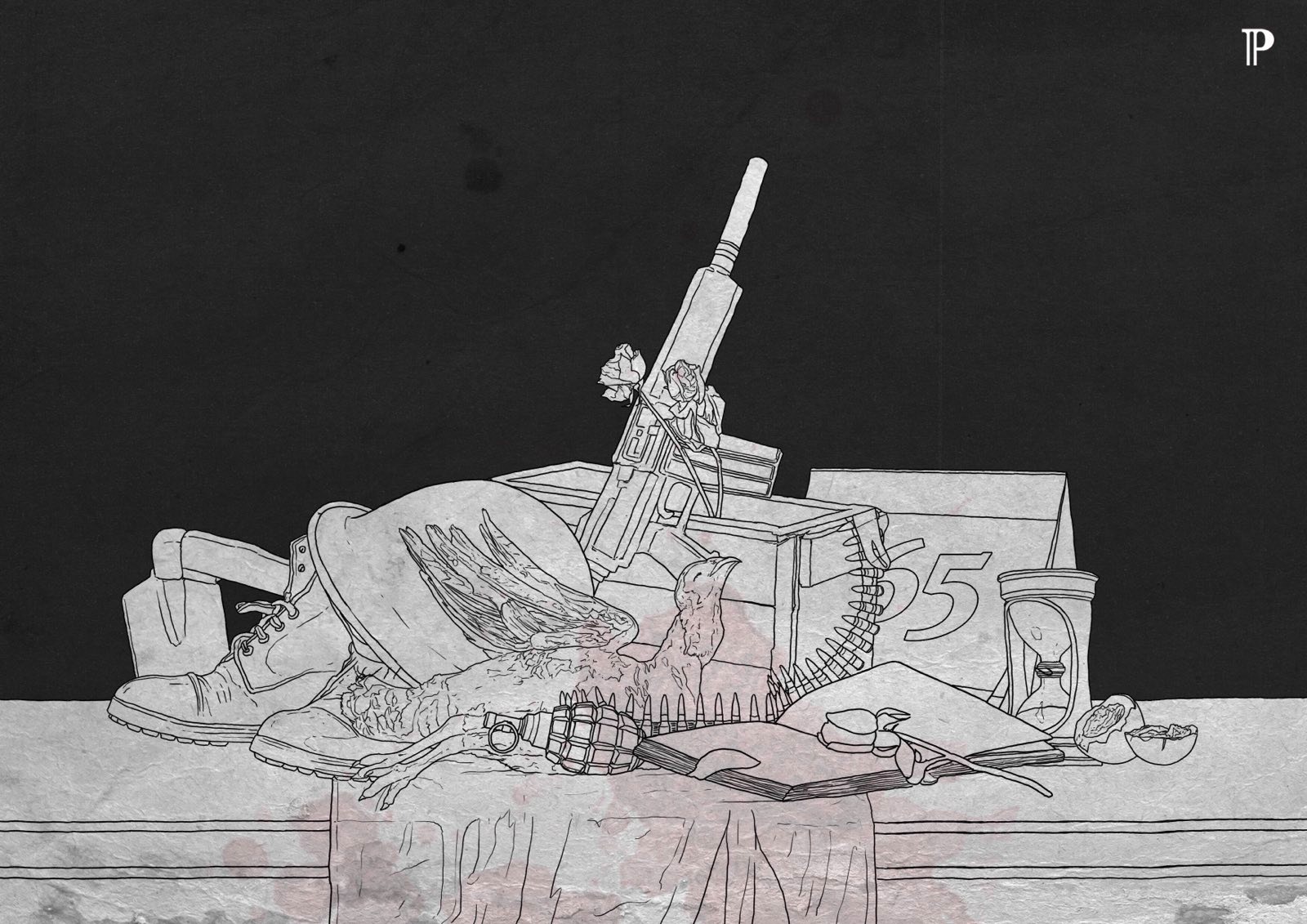

Ilustrasi: Illustruth

Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965–1966 in Indonesia oleh John Roosa. University of Winconsin Press (2021, 376 halaman)

MELALUI studi yang cermat dan argumentasi yang meyakinkan, buku John Roosa menyajikan sejarah pembantaian antikomunis di Indonesia 1965–1966 untuk pertama kalinya dari dekat. Melalui narasi personal, Roosa memaparkan secara rinci berbagai pengalaman dari kisah-kisah kecil, lalu merangkainya untuk membantu kita memahami peristiwa ini sebagai contoh genosida atau kekejaman massal terhadap warga sipil. Beberapa peneliti sebelumnya berusaha menjelaskan pembunuhan ratusan ribu orang yang diduga anggota komunis, simpatisan, beserta keluarganya di Indonesia pada 1965–1966. Namun, sebagaimana dicatat Roosa, kebanyakan riset mereka menempatkan pembantaian sebagai sebuah narasi besar nan abstrak. Jarang sekali ditemukan pemaparan peristiwa sehari-hari. Dengan menggali detail pembantaian, Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965–1966 in Indonesia menyoroti salah satu tragedi paling mengerikan di abad ke-20.

Sakin dahsyatnya propaganda antikomunis, akses ke sumber dan arsip yang tersedia—alias yang belum dihancurkan—sangat terbatas dan langka. Metode sejarah lisan Roosa (oral history) membuka ruang untuk menyelidiki dan mengungkapkan detail-detail keseharian pembantaian. Ia mewawancarai pelaku, saksi, dan korban. Ia mencermati arsip, termasuk kumpulan surat kabar. Kisah-kisah pembunuhan massal 1965-1966 telah lama menjadi buah bibir, mitos, dan gosip. Dengan susah payah Roosa memeriksa ulang validitas cerita-cerita ini dengan mewawancarai berbagai narasumber. Ia juga melengkapi sekian banyak wawancara tersebut dengan sumber-sumber yang didapat dari arsip. Proyek ini memakan waktu sekitar dua dekade dan kian meluas cakupannya seiring perubahan cuaca politik dan banyaknya bukti yang ditemukan. Hasilnya adalah sebuah buku yang mampu menuturkan kisah korban, memanusiakan mereka, serta menyajikan pengalaman, lengkap dengan harapan dan kesulitan sehari-hari para korban. Buried Histories, singkatnya, tidak memperlakukan korban sebagai angka belaka.

Dengan sangat meyakinkan, Roosa memaparkan bagaimana pembantaian antikomunis 1965–1966 merupakan kekejaman massal terhadap warga sipil. Ia mengungkap bahwa aksi-aksi pembunuhan tahanan yang diorganisir oleh tentara adalah metode yang lazim dipakai saat itu. Aksi-aksi ini diatur secara khusus oleh Komando Teritorial Angkatan Darat. Demikian, Buried Histories mengklarifikasi pertanyaan lama seputar pelaku—tentara, milisi sipil, atau orang biasa. Dari studi Roosa, terlihat jelas bahwa metode penyiksaan dan pembunuhan dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Ketika mengulas secara rinci kisah masing-masing korban, Roosa memunculkan berbagai aspek yang lebih mendetail tentang Angkatan Darat sebagai sebuah organisasi dan berbagai peranan yang dijalaninya dalam pembantaian.

Buried Histories disusun dalam dua bagian. Bagian pertama menggali sejarah Komando Teritorial Angkatan Darat, persaingannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), kampanye antikomunis yang diorganisir tentara, serta praktik penyiksaan berikut dampaknya (Bab 1-3). Roosa menggambarkan secara mendetail struktur tentara, sejarah Komando Teritorial, “Demokrasi Terpimpin” Sukarno, dan PKI. Bagian kedua menjajaki kasus-kasus penghilangan massal di empat wilayah: kota Surakarta dan sekitarnya di Jawa Tengah, Pulau Bali, Sumatera Selatan, dan Riau (Bab 4–7). Dalam setiap bab, Roosa dengan terampil merangkai berbagai cerita yang terasa hidup—terkadang mencekam dan menakutkan—dengan analisis konseptual yang lebih luas, sehingga membantu pembaca memahami sejarah di balik peristiwa-peristiwa ini. Kedua aspek ini—narasi empiris dan analisis konseptual—saling melengkapi. Yang pertama menghidupkan yang kedua, seringkali secara mendalam. Mereka menawarkan suasana dimana pembaca bisa merasakan dan mendengar kebingungan, ketakutan, dan teror terhadap para korban penyiksaan dan kekerasan. Sebaliknya, konsep-konsep yang dipakai membantu kita membingkai bagaimana peristiwa-peristiwa terpisah ini dapat dipelajari dan dipahami secara akademis.

Hegemoni ala Gramsci adalah salah satu konsep terpenting yang dibahas Roosa ketika menjajaki pemanfaatan media dalam pembantaian. Selama Demokrasi Terpimpin Sukarno, setidaknya dua ideologi yang muncul dan bersaing: kubu antikomunis dan tentara versus kubu PKI. Saya pun bertanya bagaimana ketiga kekuatan ini saling berhadapan dan seperti apa perkembangan hubungan internal mereka? Apa kekuatan hegemonik yang dominan saat itu? Demokrasi Terpimpin Sukarno? Atau apakah dua ideologi yang bersaing memperebutkan hegemoni itu hidup berdampingan ketika kekuasaan Sukarno kian memudar? Jika memang demikian, pembacaan ini akan membantu kita memahami situasi pra-1965; jika ada dua hegemoni yang bertikai tanpa keberadaan kekuatan yang terpusat, masuk akal bagi tentara untuk membangun infrastruktur yang akhirnya membuat mereka berada dalam posisi yang lebih unggul selama tragedi G30S.

Roosa menunjukkan bahwa media memainkan peran kunci dalam pembentukan propaganda anti-PKI oleh tentara. Menurut propaganda tersebut, ’kekejaman’ PKI hanya bisa dihentikan jika para anggotanya dipukul duluan—dan dari sanalah pembunuhan para tahanan bermula. Hampir semua media bahu-membahu memperkuat narasi resmi (tentara). Saat itu, media-media komunis telah ditutup. Para editornya—jika belum dibunuh—sekadar menghitung hari sebelum. Upaya ini dilakukan agar propaganda bisa menyebar tanpa hambatan. Tanpa hegemoni lawan, terbukti amat mudah menyeret berbagai kelompok antikomunis ke dalam satu kubu. Tanpa ideologi dan kekuasaan yang bersaing, hegemoni pun menjelma kediktatoran. Kediktatoran ini langgeng dengan propaganda yang terus direproduksi selama 32 tahun berikutnya.

Salah satu argumen paling menggugah dalam Buried Histories adalah hubungan media dan produksi ’kebenaran’ di satu sisi, dan penyiksaan di sisi lain. Propaganda dan mesinnya terkait erat dengan pembunuhan massal. Roosa membahas bagaimana penyiksaan tak hanya digunakan untuk mengkonfirmasi dan mengokohkan kebenaran versi tentara, tetapi juga menghasilkan dunia fantasi yang diklaim sebagai kebenaran (bab 3). Dengan kata lain, propaganda yang diserap rezim penyiksaan, sama halnya seperti penyiksaan menjadi bahan bakar bagi reproduksi kebenaran propagandis. Namun, buku ini tak menyebutkan bagaimana tentara menggunakan rezim penyiksaan ini tak hanya terselenggara untuk merawat kebenaran resmi, tetapi juga mempertahankan fantasi-sebagai-kebenaran ini; lewat paranoia dan kelumpuhan kolektif yang dibentuknya, media pun mengabadikan propaganda tentara. Dari penelitian Roosa, cukup aman untuk menyimpulkan bahwa yang telah disebarkan oleh mesin propaganda ini bukanlah ketakutan akan PKI, tetapi ketakutan akan penyiksaan dan kekerasan.

Pemaparan Roosa tentang banyaknya orang komunis yang menyerahkan diri ke kantor polisi—di mana mereka ditahan dan dibunuh tanpa banyak perlawanan—menguak satu hal terkait watak demokrasi dan budaya komunis di Indonesia. Pasca-Revolusi 1917, Partai Komunis di Hindia adalah partai komunis Asia pertama yang didirikan di luar Rusia. Bersama serikat dan organisasi-organisasi afiliasi, partai ini memimpin gerakan antikolonial paling populer dan radikal di Indonesia pada masa penjajahan. Salah satu warisan gerakan komunis adalah praktik pendidikan politik tentang prinsip-prinsip demokrasi dan kesetaraan di kalangan rakyat terjajah. Banyak dari anak dan kaum muda yang dibesarkan dalam gerakan ini memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sepanjang dua dekade berikutnya. Dalam pemaparan Roosa, personel militer yang komunis bahkan mengadopsi relasi yang setara antara satu sama lain dalam tiap rapat. Jabatan hierarkis di kemiliteran pun dilepas. Fakta bahwa banyak dari orang-orang yang dituduh komunis ini menyerahkan diri dan tidak melawan bukanlah bukti bahwa mereka lemah atau naif. Para korban 1965-1966 justru sangat percaya pada kemampuan negara dan aparat untuk melindungi warga. Dengan kata lain, yang ditunjukkan para korban adalah kesetiaan dan patriotisme sejati terhadap negara. Negaralah yang merusak kepercayaan ini dengan menghilangkan hubungan yang didasarkan pada kesetiaan, kepatuhan, dan patriotisme sejati. Yang terjadi kemudian telah adalah suatu kemunduran: hubungan negara dan rakyat kini didasari rasa takut.

Dalam bab akhir, “Afterlives,” Roosa menunjukkan bagaimana negara Indonesia di era pasca-Soeharto terus menyabotase upaya demokratis untuk memberikan keadilan kepada para korban pembunuhan 1965–1966. Satu rahasia umum semakin terang sosoknya: penciptaan dan pemeliharaan infrastruktur ketakutan. Kini tanggungjawab untuk mengambil keputusan ada di tangan tentara.***

Tulisan ini sebelumnya terbit di Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, Vol. 177 (2021): Issue 4 (Nov 2021). Diterjemahkan dan diterbitkan ulang oleh IndoProgress dengan seizin jurnal dan penulis untuk kepentingan pendidikan.