Ilustrasi: Jonpey

DALAM diskursus publik sering ditemukan narasi yang mempertentangkan usaha kecil (berskala mikro dan kecil) dengan usaha besar (berskala menengah dan besar). Narasi ini biasanya menekankan peran usaha kecil (milik mayoritas rakyat kecil) sebagai “tulang punggung” atau “pilar” penting perekonomian Indonesia, sementara peran usaha besar (milik segelintir elite dan pemodal) dianggap “cuma mitos”.

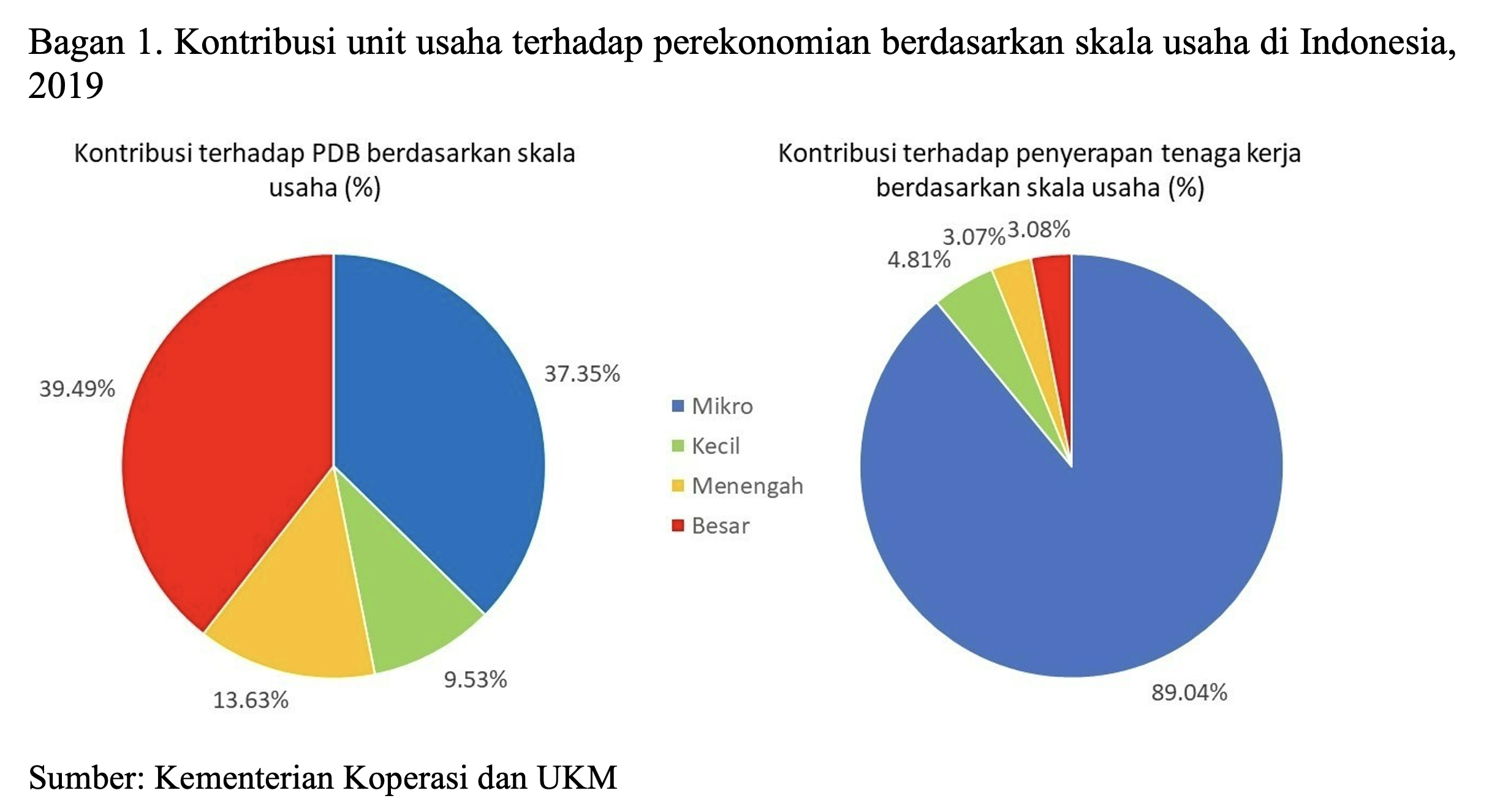

Dasar narasi populisme ekonomi semacam itu biasanya merujuk pada kontribusi ekonomi usaha kecil yang jauh lebih besar dibandingkan usaha besar.[1] Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro dan kecil mampu menyerap 93,67% tenaga kerja dan kontribusinya terhadap PDB mencapai 46,88%. Jika ditambah dengan kategori menengah, maka tenaga kerja yang diserap mencapai 96,92% dan berkontribusi pada 60,51% dari PDB (bagan 1).

Karena mayoritas perekonomian didominasi oleh usaha mikro-menengah, implikasinya adalah intervensi kebijakan demi mendorong pembangunan ekonomi seharusnya lebih banyak ditujukan untuk mendukung sektor tersebut alih-alih usaha besar.

Masalahnya, fetisisme usaha kecil ala populisme ekonomi mengabaikan karakteristik usaha kecil itu sendiri, yaitu memiliki kemampuan yang terbatas dalam pembangunan ekonomi. Dibandingkan usaha besar, usaha kecil cenderung memiliki produktivitas dan upah yang lebih rendah serta relasi kerja yang bersifat informal. Selain itu juga menghadirkan kondisi kerja yang jauh lebih rentan bagi para buruh. Kaum populis juga mengabaikan konteks struktural ekonomi yang membuat usaha kecil mendominasi perekonomian dan membuat mayoritas masyarakat mengalami kondisi kerja yang rentan.

Produktivitas rendah, upah rendah, dan buruh informal yang diabaikan

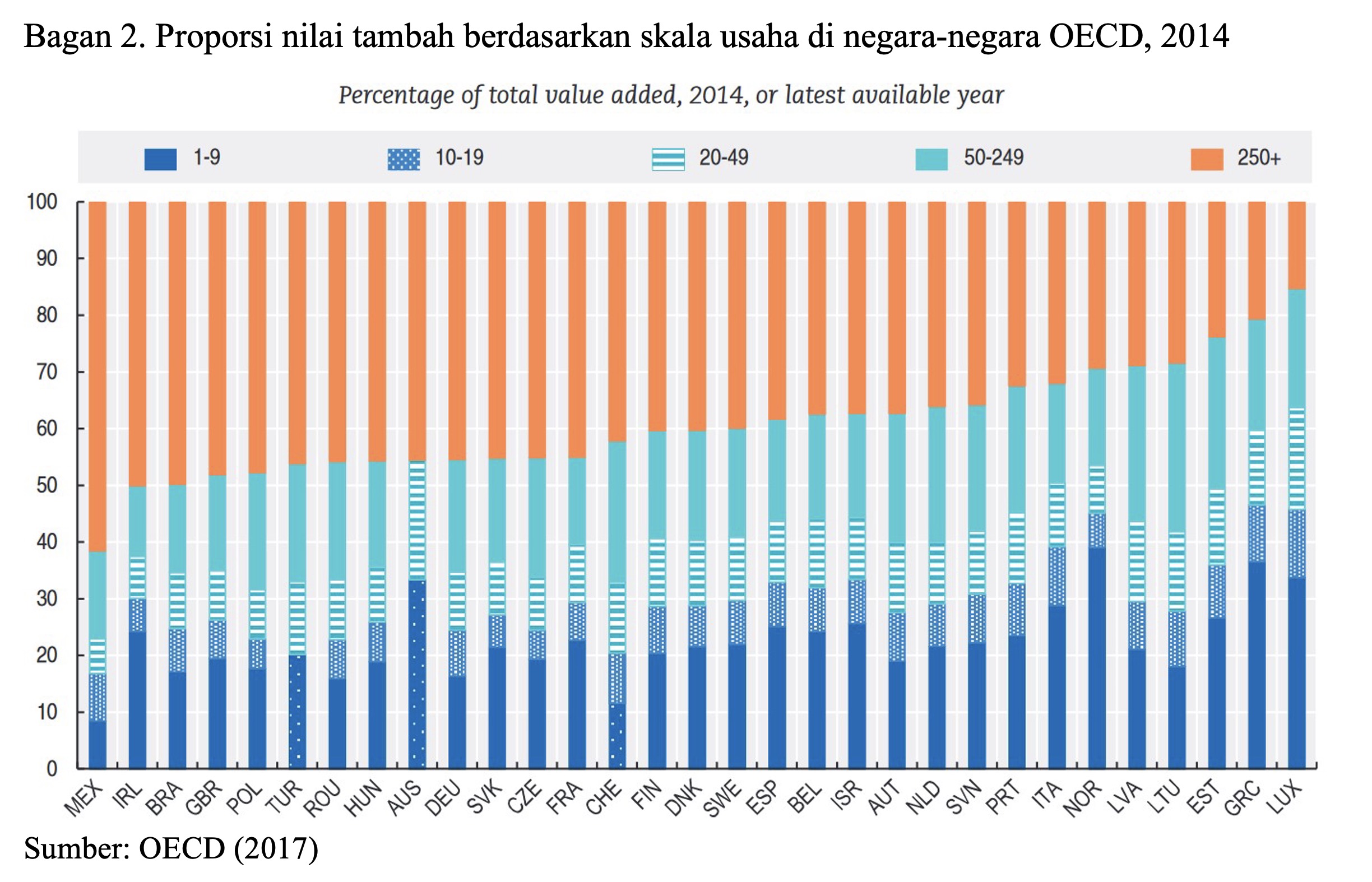

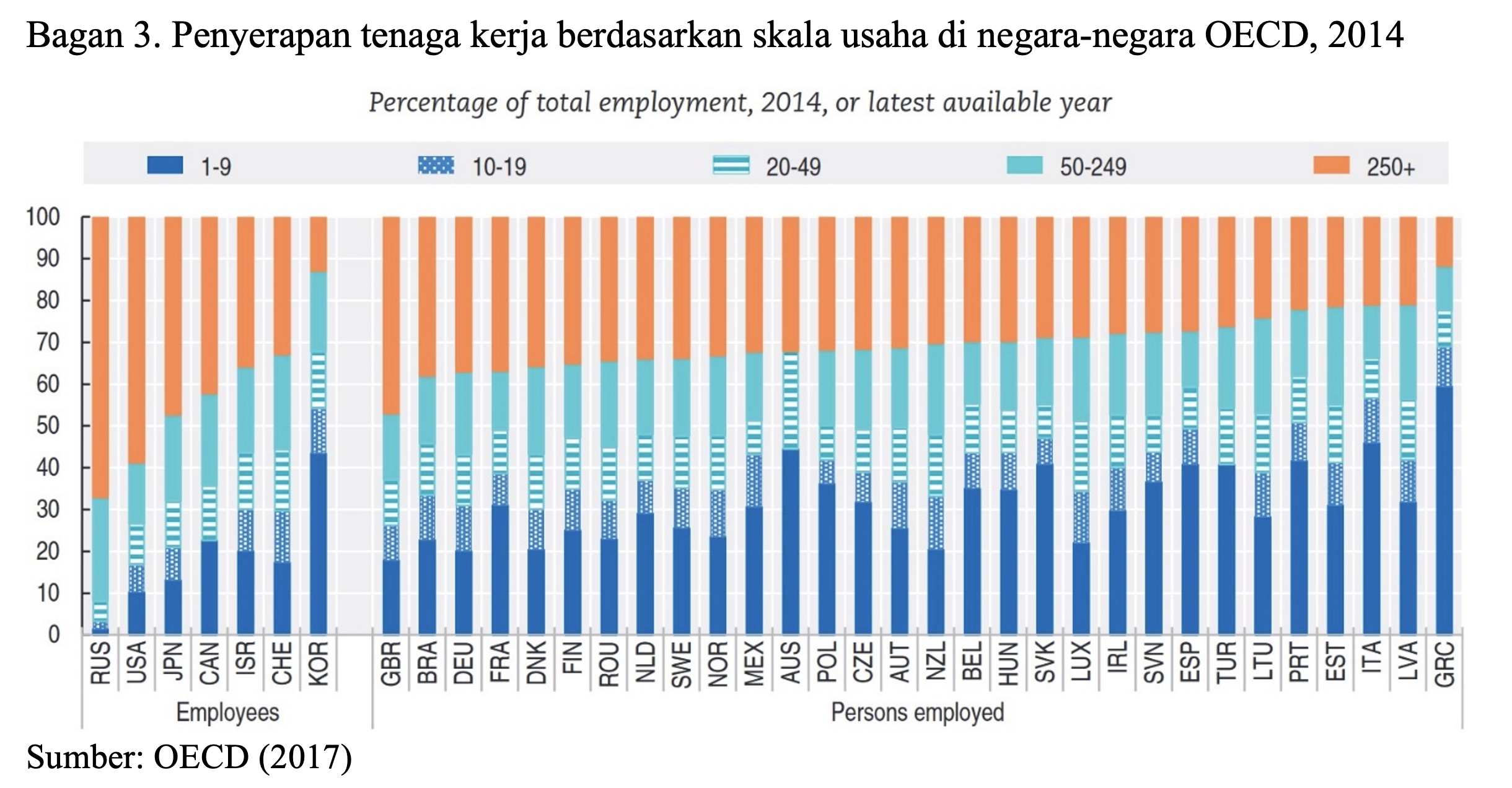

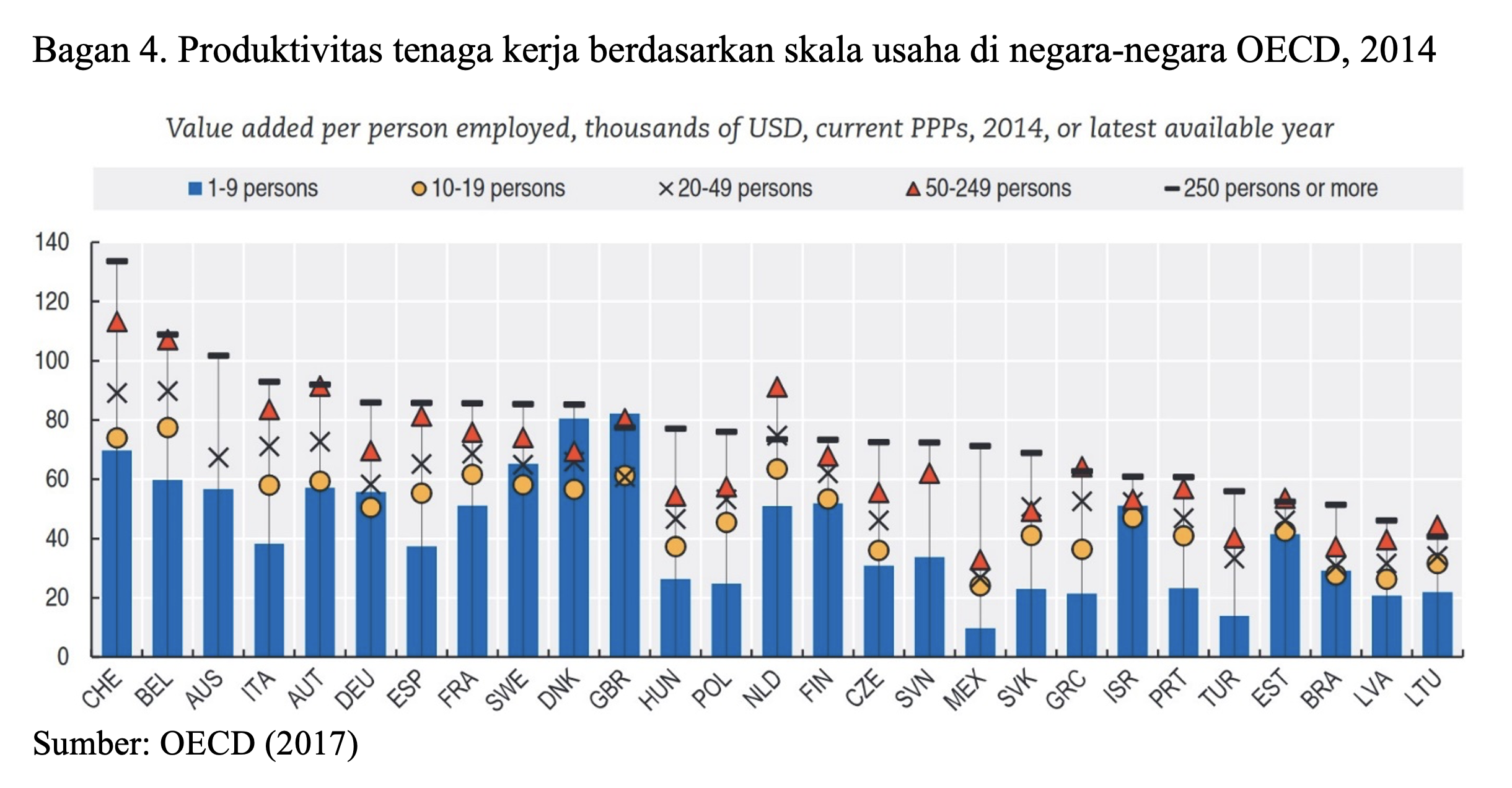

Pertama, usaha kecil cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan usaha besar. Di negara-negara OECD, usaha berskala besar (mempekerjakan lebih dari 250 orang) rata-rata hanya mencakup sekitar 0,28% dari total unit usaha pada 2014 (OECD, 2017). Namun, mereka mampu berkontribusi rata-rata sebanyak 39,2% dari total nilai tambah (value-added) yang dihasilkan (bagan 2) dan menyerap rata-rata sekitar 32,3% dari total tenaga kerja (bagan 3). Selain itu, terdapat juga kecenderungan bahwa semakin besar skala usaha, maka produktivitas tenaga kerja juga semakin meningkat (bagan 4).

Tren yang sama berlaku di Indonesia. Data BPS 2019 menunjukkan bahwa usaha berskala besar hanya mencakup sekitar 0,01% dari total unit usaha, namun kontribusinya terhadap PDB mencapai 39,49% dan mampu menyerap 3,08% dari tenaga kerja (bagan 1). Artinya, sebagaimana di negara-negara OECD, usaha besar di Indonesia juga memiliki kontribusi perekonomian yang tidak proporsional ketimbang usaha kecil.

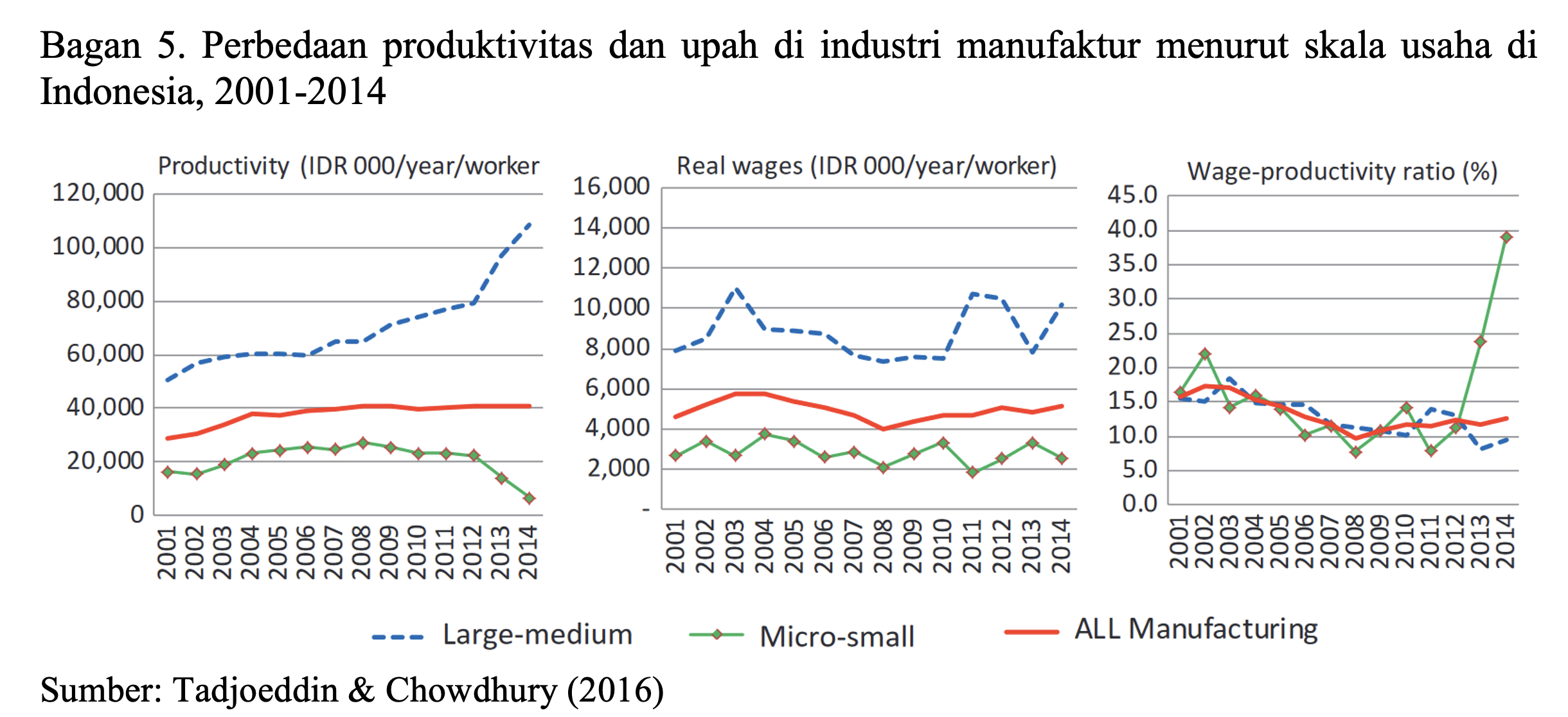

Laporan OECD juga menulis bahwa produktivitas tenaga kerja usaha berskala mikro di Indonesia “hanya 3% dari PDB per buruh di usaha besar…sementara PDB per buruh di usaha berskala kecil dan menengah secara berurutan adalah 16% dan 31% dari usaha besar” (OECD, 2018: 48). Perbedaan produktivitas tenaga kerja juga ditemukan dalam industri manufaktur. Di sana produktivitas tenaga kerja industri besar (berskala besar-menengah) lebih tinggi dibandingkan industri kecil (berskala mikro-kecil). Selain itu, antara 2001 dan 2014, tingkat produktivitas dari industri besar mengalami peningkatan, sementara industri kecil cenderung stagnan (bagan 5).

Usaha besar memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi karena lebih mampu memanfaatkan “skala ekonomi” (economies of scale) seiring ekspansi usaha dan peningkatan produksi. Mereka mampu mengefisiensi kegiatan produksi dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Biesebroeck, 2005; Haraguchi et al, 2017; Hauge & Chang, 2019). Terlebih, tidak semua usaha kecil memiliki kemampuan atau dorongan untuk meningkatkan skala usahanya. Misalnya, karena memang didirikan sebagai “kegiatan bertahan hidup” atau karena hanya menyasar pasar lokal yang tersegmentasi atau tertentu saja (Davis, 2006; Poschke, 2013; Rothenberg et al, 2016; Habibi, 2016; Fairlie & Fossen, 2018; Puente et al 2019).

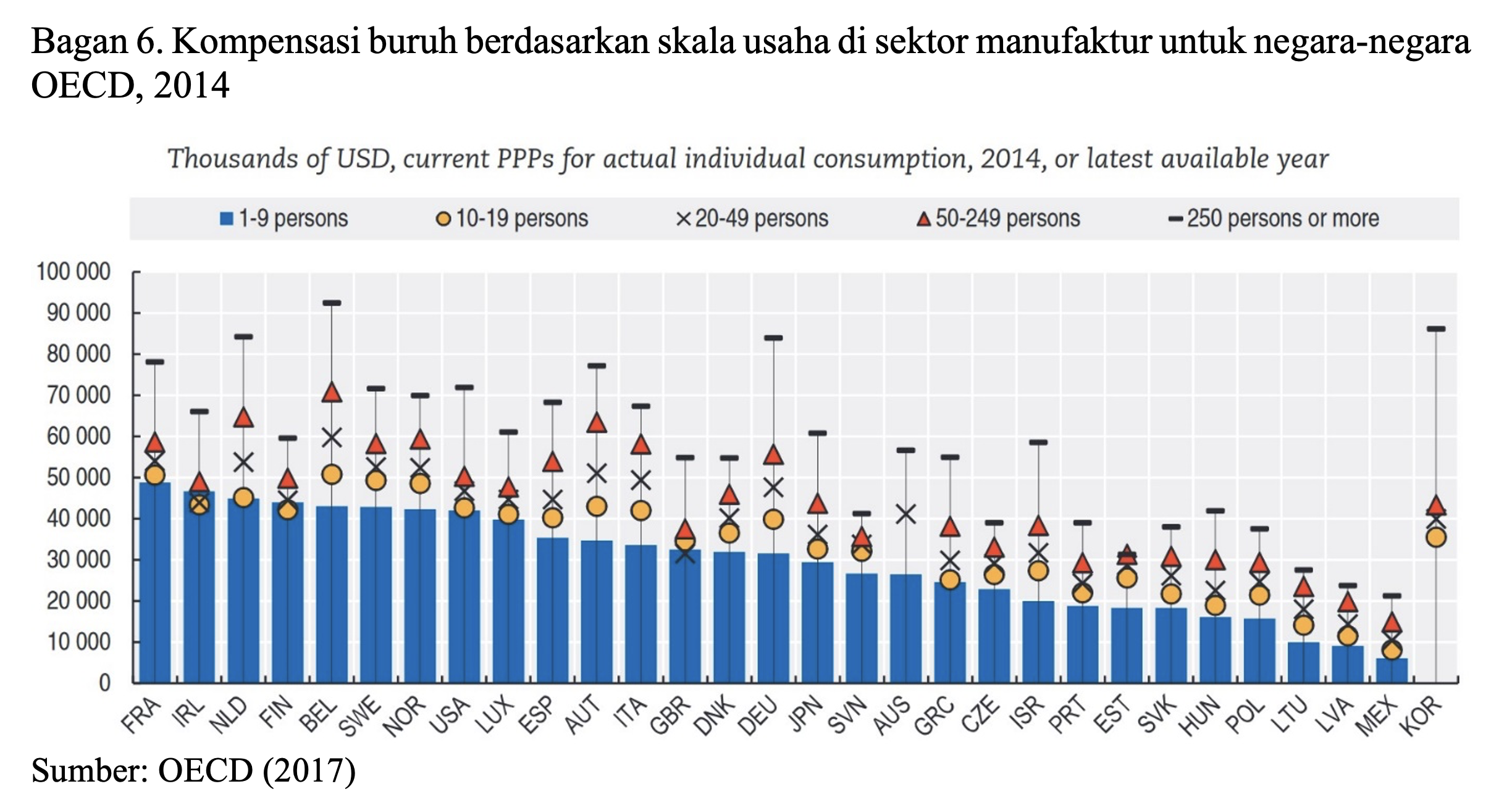

Kedua, buruh-buruh yang bekerja di usaha kecil cenderung memiliki upah yang lebih rendah dibandingkan usaha besar. Data negara-negara OECD pada 2014 untuk industri manufaktur menunjukkan bahwa besaran kompensasi buruh mengikuti tingkat skala usaha. Rata-rata upah buruh yang bekerja di usaha berskala besar (mempekerjakan lebih dari 250 orang) paling tinggi dibandingkan buruh di skala usaha lain (bagan 6).

Di Indonesia, rata-rata upah riil buruh yang bekerja di industri besar juga lebih tinggi dibandingkan industri kecil (bagan 5). Selain itu, studi Rothenberg, dkk. mengenai ekonomi informal di Indonesia juga menunjukkan bahwa “usaha berskala menengah cenderung membayar upah lebih tinggi dibandingkan usaha mikro dan kecil… meskipun sebagian usaha berskala menengah juga membayar upah yang lebih rendah dibandingkan usaha mikro dan kecil” (2016: 102).

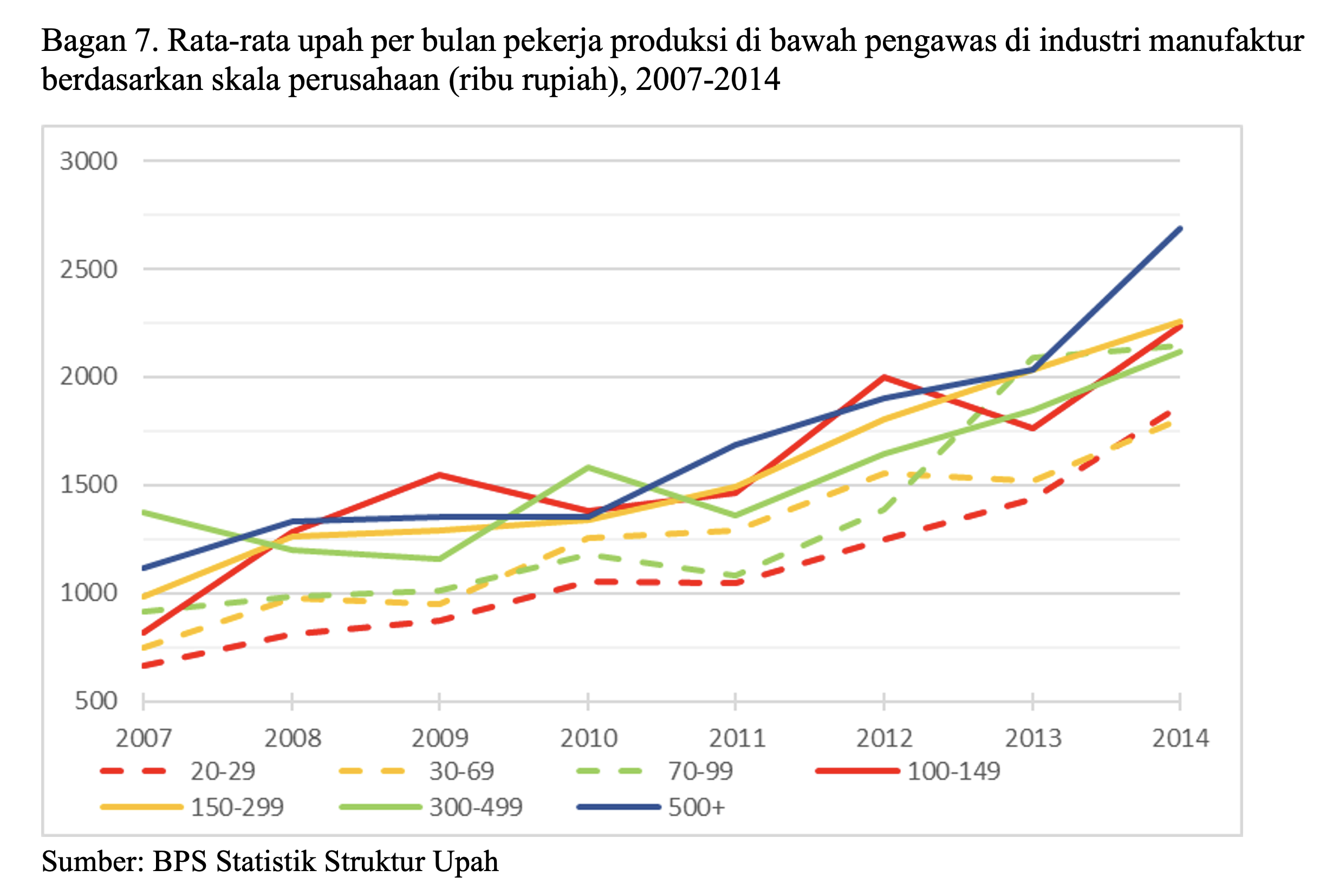

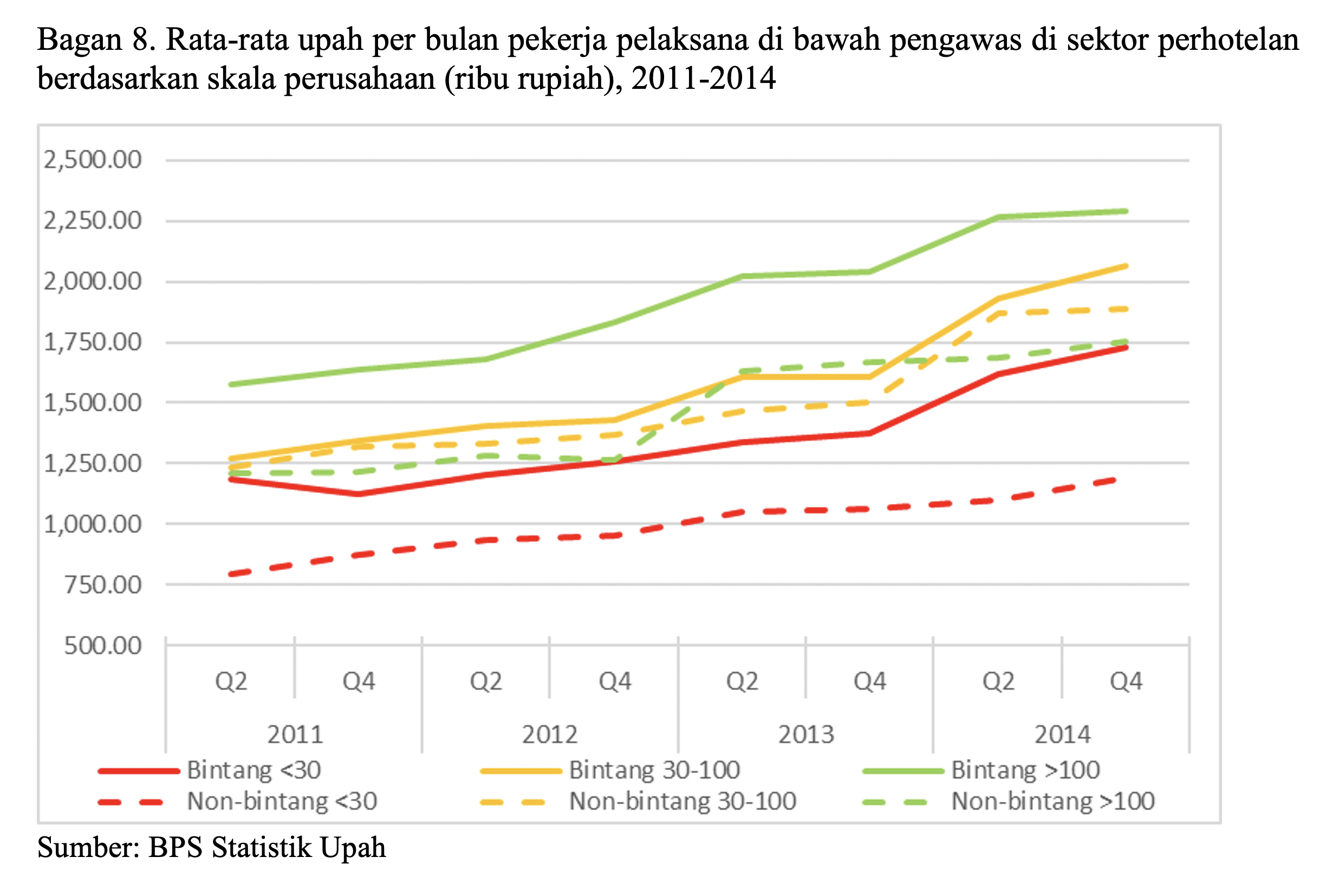

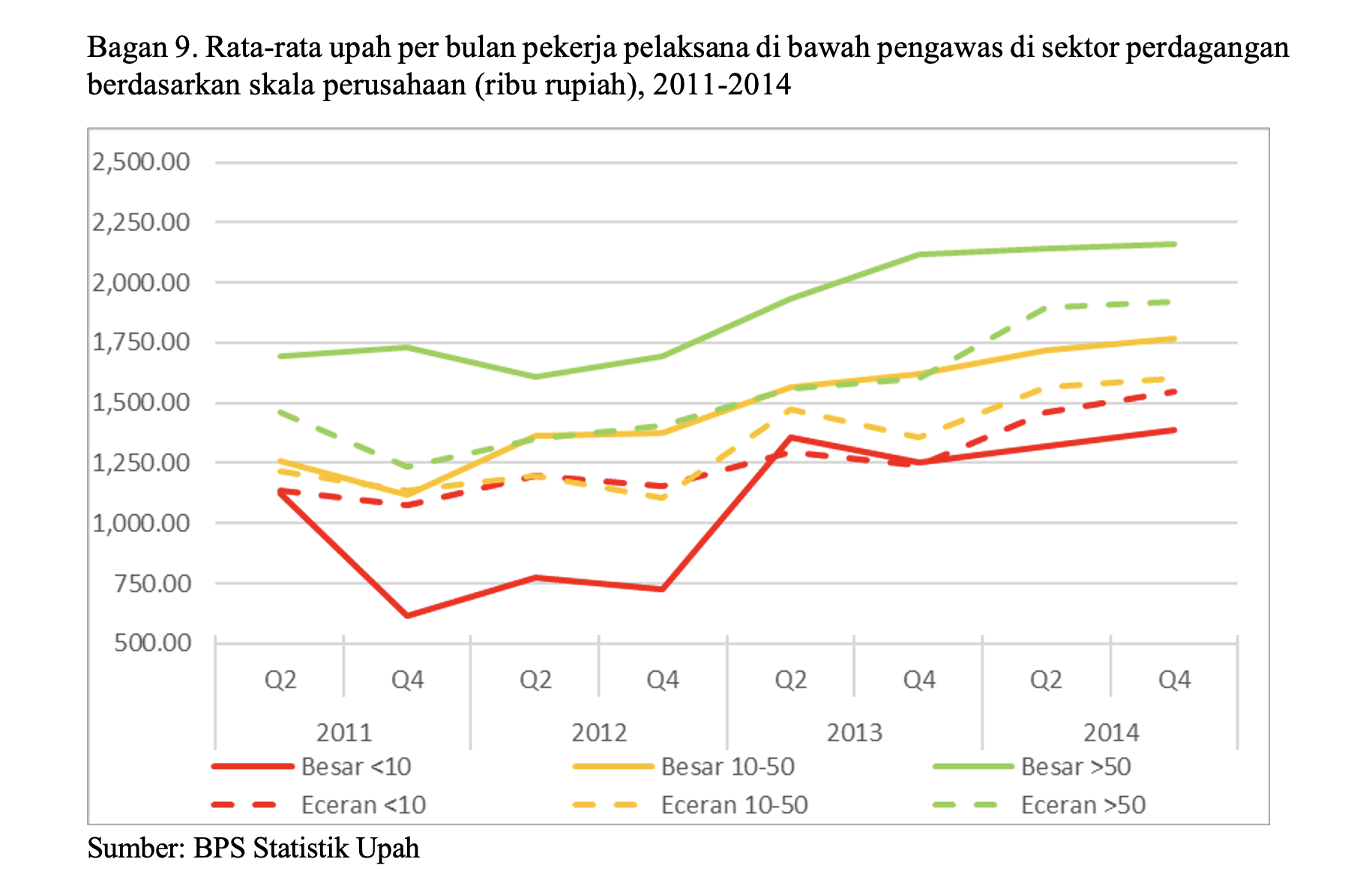

Tren yang sama berlaku pada buruh di posisi yang sama di perusahaan dengan skala yang berbeda. Menggunakan Survei Struktur Upah yang dilakukan BPS,[2] rata-rata upah per bulan pekerja produksi/pelaksana di bawah pengawas (yang dapat diasumsikan sebagai buruh kerah biru atau berposisi rendah pada umumnya) di industri manufaktur cenderung mengikuti skala usaha. Buruh berposisi rendah mendapatkan upah lebih besar di industri besar (garis lurus) ketimbang buruh berposisi sama di industri menengah (garis putus-putus). Sementara dalam sektor perhotelan dan perdagangan, meskipun terdapat variasi di dalam sektor, juga ditemukan kecenderungan yang sama (bagan 8 dan 9).[3]

Dalam literatur ekonomi, fenomena buruh-buruh di usaha besar cenderung mendapatkan upah yang lebih besar (wage premium) dibandingkan dengan buruh-buruh di usaha kecil disebut dengan “firm-size wage premium” atau “large-firm wage premium”. (Lallemand et al, 2007; Pedace, 2010; Pehkonen et al, 2017; Bloom et al, 2018; Berlingieri et al, 2018; Colonnelli et al, 2018; Reed & Tran, 2019). Satu studi menulis bahwa di negara-negara berkembang, meskipun terdapat variasi, rata-rata upah buruh di usaha besar 34% lebih tinggi dibandingkan dengan buruh di usaha kecil (Reed & Tran, 2019: 4).

Ketiga, karakter dari usaha kecil di Indonesia mayoritas bersifat informal (Rothenberg et al, 2016: 102). Contoh terdekatnya adalah pedagang keliling dan pedagang kaki lima atau toko.

Konsekuensi dari karakter usaha seperti ini adalah pekerjaan yang juga bersifat informal, yakni pekerjaan yang “tidak diakui atau dilindungi di bawah kerangka legal dan regulasi yang berlaku” dan karenanya cenderung mengalami “tingkat kerentanan yang tinggi” (ILO, 2002: 3). Terdapat pula buruh upahan yang bersifat informal karena mereka tidak memiliki kontrak kerja tertulis.[4] Berdasarkan data Sakernas 2019, di antara buruh upahan di Indonesia, “hampir dua pertiga bekerja tanpa adanya perjanjian kerja (buruh upahan tanpa kontrak tertulis, pekerja bebas, dan buruh keluarga tidak dibayar)” (World Bank, 2021: 46, penekanan orisinal).

Buruh-buruh informal seperti itu mudah ditemui dalam keseharian kita. Mereka bekerja di warung makan, usaha laundry, toko-toko kecil, pabrik-pabrik kecil dan industri rumahan atau pengrajin tangan, sebagai buruh tani di perdesaan, buruh bangunan, pekerja rumah tangga, buruh pengangkut limbah rumah tangga, bahkan buruh di tempat ngopi atau nongkrong murah yang biasa kita kunjungi.[5]

Karena watak informal dari hubungan kerja, hak-hak ketenagakerjaan mereka atas upah minimum, jam kerja, cuti, dan jaminan sosial tidak mendapatkan perlindungan dari negara. Alhasil, kondisi kerja dari buruh-buruh informal cenderung lebih rentan bahkan bila dibandingkan dengan buruh-buruh formal. Upah mereka cenderung lebih rendah sementara jam kerja dan beban kerja mungkin setara atau bahkan lebih tinggi, dan mereka juga tidak mendapatkan jaminan sosial dari negara (World Bank, 2010: 57-60; lihat juga Rothenberg et al, 2016; Habibi, 2021; World Bank 2021). Mereka terpaksa bekerja dalam kondisi rentan karena absennya opsi pekerjaan atau sumber pendapatan lain yang lebih layak (Habibi, 2016).

Akibat lain, cukup sulit bagi buruh-buruh informal untuk melakukan perlawanan terhadap majikan. Bahkan untuk sekadar memformalisasi hubungan kerja agar tunduk pada aturan ketenagakerjaan dari negara pun masih sangat sulit untuk dilakukan. Upaya pengorganisiran dari luar (serikat) pun cukup berat.

Minimnya pekerjaan layak dan terhambatnya transformasi struktural

Narasi kaum populis juga cenderung mengabaikan konteks struktural yang memaksa mayoritas masyarakat bekerja dalam kondisi serba rentan sekaligus juga menghambat upaya transformasi ekonomi secara struktural.

Ada beberapa konteks struktural yang dimaksud. Pertama, pola pembangunan ekonomi sejak Orde Baru tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan formal dan layak dengan jumlah memadai (Habibi, 2016). Akibatnya, hanya sebagian masyarakat yang mampu terserap sebagai buruh formal (World Bank 2010, 2021). Sisanya terpaksa bekerja sebagai pekerja mandiri informal yang membangun usaha sendiri atau sebagai buruh informal yang dipekerjakan oleh majikan informal dengan kondisi kerja yang jauh lebih rentan (Davis, 2006; Habibi, 2016).

Kehadiran pasokan pekerja informal yang melimpah secara tidak langsung memperlemah daya tawar buruh-buruh formal akibat kompetisi untuk memperebutkan lapangan kerja formal yang terbatas. Konsekuensinya, karakteristik pekerjaan formal di Indonesia cenderung berkualitas rendah, yakni dengan upah yang rendah dan kondisi kerja yang rentan (World Bank, 2010; Juliawan, 2010; Tjandraningsih, 2013; Ford, 2013; Habibi, 2016; Tadjoeddin & Chowdhury, 2019; World Bank, 2021). Sementara itu, pekerjaan informal yang berada dalam hierarki paling bawah dalam kerentanan kerja pun juga diperebutkan bagi mereka yang tidak punya opsi pekerjaan lain.

Kedua, proses transformasi struktural ekonomi yang terjadi di Indonesia cenderung terhambat. Di satu sisi, pola pembangunan ekonomi cenderung berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar dunia sehingga tidak mampu membangun ekonomi domestik, terutama dalam industri manufaktur, demi mengembangkan kapasitas produksi domestik dan beralih pada kegiatan produksi yang lebih kompleks (Habibi, 2016; Tadjoeddin & Chowdhury, 2019). Di sisi lain, sejak krisis keuangan 1997, Indonesia mengalami de-industrialisasi prematur yang membuat industri manufaktur semakin terpuruk dan semakin besar bergantung pada ekspor komoditas dengan nilai-tambah rendah (Wihardja, 2016; Habibi, 2016; Tadjoeddin & Chowdhury, 2019).

Dengan demikian, dorongan untuk melakukan transformasi struktural ekonomi yang lebih lanjut—beralih dari ekonomi dengan produktivitas dan upah rendah ke tinggi—menjadi semakin terhambat. Hal ini juga berdampak pada terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan layak yang tercipta mengingat menonjolnya peran industri manufaktur dalam menopang sektor-sektor ekonomi lain dan mendorong pembangunan ekonomi (Szirmai & Verspagen, 2015; Andreoni & Chang, 2016; Haraguchi et al, 2017; Hauge & Chang, 2019).

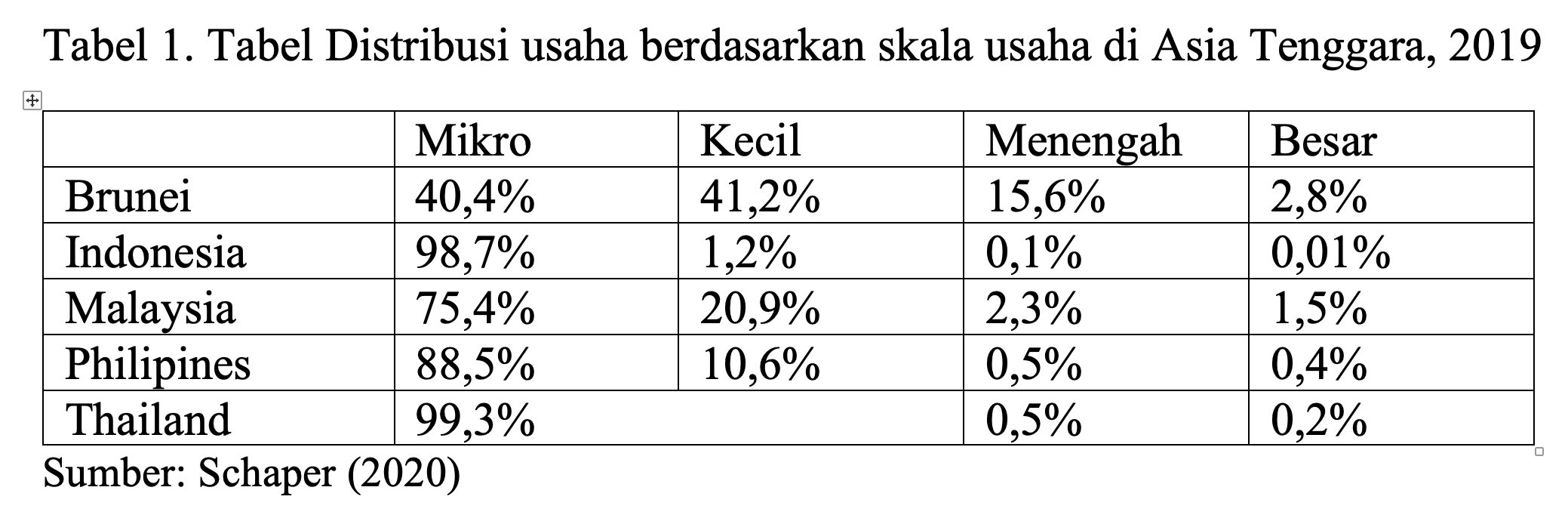

Terhambatnya transformasi struktural juga berakibat pada kecilnya proporsi usaha besar di Indonesia (0,01%), baik dibandingkan dengan negara-negara OECD (0,28%) ataupun negara-negara di Asia Tenggara (tabel 1). Hal ini pun menunjukkan bahwa masih terdapat ruang bagi usaha besar untuk bisa berkembang.

Usaha kecil tidak akan pergi ke mana-mana dan intervensi untuk mendukung mereka juga tetap dibutuhkan (Audretsch, 2002, 2003; Nichter & Goldmark, 2009; Li & Rama, 2015; Rothenberg et al, 2016; OECD, 2018, 2021). Namun, yang perlu ditekankan, tidak semua usaha kecil memiliki potensi untuk berkembang besar dan sebagian besar hanya memainkan peran yang terbatas dalam pembangunan ekonomi.

Menolak fetisisme usaha kecil

Narasi yang membesar-besarkan “kehebatan” peran usaha kecil dalam pembangunan ekonomi masih tetap akan dipercaya secara luas. Namun, narasi populisme ekonomi semacam itu memiliki dasar yang kurang meyakinkan.

Pertama, narasi ini tidak hanya mengabaikan karakteristik dari usaha kecil—memiliki produktivitas yang lebih rendah, upah yang lebih rendah, dan bersifat informal—yang membuat perannya dalam perekonomian cukup terbatas tetapi juga cenderung mengabaikan hubungan kerja buruh-majikan informal yang rentan di dalamnya.

Ketimbang mendorong solidaritas terhadap buruh-buruh informal, narasi kaum populis justru kerap jatuh pada romantisasi kesuksesan para majikan “wirausahawan” kecil yang menikmati keringat buruh-buruh informal yang dipekerjakannya.

Kedua, narasi kaum populis terhadap usaha kecil juga cenderung mengabaikan konteks struktural ekonomi di Indonesia. Pola pembangunan yang terjadi di Indonesia kurang mampu menciptakan lapangan pekerjaan formal dan layak dengan jumlah memadai sehingga memaksa mayoritas masyarakat, terutama kelas-kelas pekerja, bekerja dalam kondisi yang penuh kerentanan dan dengan upah rendah. Selain itu, kondisi ini diperburuk oleh de-industrialisasi prematur yang membuat proses transformasi struktural ekonomi dan penciptaan lapangan kerja layak menjadi lebih terhambat.

Alih-alih sebagai tulang punggung perekonomian, dominasi usaha kecil dan relatif kecilnya proporsi usaha besar di Indonesia perlu dilihat sebagai gejala dari perekonomian yang tidak sehat serta tidak berpihak bagi kelas pekerja.***

Alnick Nathan adalah Pegiat MAP Corner-Klub MKP UGM

Catatan Akhir

[1] Istilah “populisme ekonomi” saya gunakan dalam tulisan ini mengingat kemiripan mereka dengan pandangan “populisme agraria” dalam konteks pertanian dan pedesaan di Indonesia (Brass, 1997; White, 2017; Habibi, 2019) serta pandangan populis “anti-yang-besar-besar” (anti-bigness) dalam ekonomi dan hukum kompetisi di Amerika Serikat (Orbach, 2017; Bruenig, 2021). Pendek kata, populisme ekonomi mamandang usaha kecil (small business) sebagai entitas sosial yang homogen dan sebagai bentuk unit ekonomi yang ideal sehingga merupakan oposisi dari usaha besar (big business).

[2] Survei Struktur Upah yang dilakukan BPS membagi pekerja menjadi beberapa kategori berdasarkan posisi atau jabatan mereka: 1) pekerja produksi/pelaksana di bawah atau lebih rendah dari pengawas/mandor; 2) pengawas/mandor; 3) tenaga ahli; 4) satu tingkat di atas pengawas/mandor; 5) dua tingkat di atas pengawas/mandor; dan 6) tiga tingkat di atas pengawas/mandor atau lebih.

[3] Beberapa variasi di dalam sektor yang ditemukan seperti bahwa upah buruh di hotel berbintang cenderung lebih tinggi dibandingkan hotel non-bintang. Selain itu, upah buruh di hotel non-bintang yang memperkerjakan lebih dari 30 orang relatif serupa, bahkan upah buruh hotel non-bintang yang mempekerjakan lebih dari 100 cenderung lebih rendah dibandingkan yang mempekerjakan antara 30-100 orang. Sementara di sektor perdagangan, upah buruh di perdagangan besar (wholesalers) cenderung lebih tinggi dibandingkan upah buruh di perdagangan eceran (retailers) kecuali pada perdagangan besar skala kecil (mempekerjakan kurang dari 10 buruh). Bahkan upah buruh di perdagangan besar skala kecil cenderung lebih rendah dibandingkan dengan upah buruh di perdagangan eceran skala kecil.

[4] BPS memang mengakui pekerja mandiri/berusaha sendiri (self-employed), pekerja bebas (casual workers), dan pekerja keluarga tidak dibayar (unpaid family workers) sebagai pekerja informal. Akan tetapi, BPS mengkategorikan buruh upahan yang dipekerjakan secara reguler namun tidak memiliki kontrak kerja tertulis sebagai “pekerja upahan” (wage employees) yang selalu bersifat formal. Padahal, tidak adanya kontrak kerja tertulis merupakan salah satu karakteristik dari pekerjaan informal karena menyebabkan hubungan kerja buruh-majikan tersebut tidak diakui oleh negara sehingga buruh-buruh informal tidak mendapatkan perlindungan hak-hak ketenagakerjaan (World Bank, 2010; Habibi, 2021).

[5] Bukan berarti bahwa usaha formal dan besar tidak mempekerjakan buruh informal—misalnya, dengan mempekerjakan buruh tanpa kontrak tertulis atau pekerja gig seperti kasus driver online berbasis platform di Gojek atau Grab yang mulai banyak dikaji belakangan ini (Keban et al, 2021). Namun, sudah dapat dipastikan bahwa hubungan kerja buruh-majikan yang terdapat dalam usaha informal juga bersifat informal (Habibi, 2021).

Kepustakaan

Andreoni, A., & Chang, H. J. (2016) “Industrial policy and the future of manufacturing.” Economia e Politica Industriale43 (4): 491–502.

Audretsch, D. B. (2002) “The Dynamic Role of Small Firms: Evidence from the U.S.” Small Business Economics 18 (1) 13–40.

Audretsch, D. B. (2003) “Standing on the Shoulders of Midgets: The U.S. Small Business Innovation Research Program (SBIR).” Small Business Economics 20 (2): 129–135.

Berlingieri, G., Calligaris, S., and Criscuolo, C. (2018) “The productivity-wage premium: Does size still matter in a service economy?” OECD Science, Technology and Industry Working Papers 2018/13.

Biesebroeck, J. v. (2005) “Firm Size Matters: Growth and Productivity Growth in African Manufacturing” Economic Development and Cultural Change 53 (3): 545-583.

Bloom, N., Guvenen, F., Smith, B. S., Song, J., Wachter, T. V. (2018) “The Disappearing Large-Firm Wage Premium.” AEA Papers and Proceedings 2018, 108: 317–322.

Brass, T. (1997) “The agrarian myth, the ‘new’ populism and the ‘new’ right.” The Journal of Peasant Studies 24 (4): 201-245.

Bruenig, M. (2021) “No, Small Isn’t Beautiful.” Jacobin Magazine. Diakses dari: https://jacobinmag.com/2021/06/small-business-monopoly-socialism-collective-ownership

Colonnelli, E., Tåg, J., Webb, M., and Wolter, S. (2018) “A Cross-Country Comparison of Dynamics in the Large Firm Wage Premium.” AEA Papers and Proceedings 2018, 108: 323-327.

Davis, M. (2006) Planet of Slums. London: Verso.

Fairlie, R. W., and Fossen, F. M. (2018) “Opportunity versus Necessity Entrepreneurship: Two Components of Business Creation.” IZA Discussion Paper No. 11258.

Ford, M. (2013) “Employer Anti-Unionism in Democratic Indonesia.” Dalam Global Anti-Unionism: Nature, Dynamics, Trajectories and Outcomes, edited by G. Gall and T. Dundon. Bassingstoke: Palgrave Macmillan.

Habibi, M. (2016) Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran. Tangerang: Marjin Kiri.

Habibi, M. (2019) “Menelaah Lebih Jauh Transisi Agraria dan Land Reform.” Jurnal PRISMA 38 (3): 132-145.

Habibi, M. (2021) “Laju Kapital dan Dinamika Kelas Ekonomi Informal Perkotaan.” Jurnal PRISMA 40 (3): 13-29.

Haraguchi, N., Cheng, C. F. C., and Smeets, E. (2017) “The Importance of Manufacturing in Economic Development: Has This Changed?” World Development 93 (1): 293–315.

Hauge, J. & Chang, H.J. (2019) “The role of manufacturing versus services in economic development.” Dalam Transforming Industrial Policy for the Digital Age: Production, Territories and Structural Change, disunting oleh P. Bianchi, C. R. Durán dan S. Labory. Edward Elgar Publishing.

ILO (2002) “Decent work and the informal economy.” Report VI International Labour Conference 90th Session. Geneva: ILO.

Juliawan, B. H. (2010) “Extracting Labor from Its Owner: Private Employment Agencies and Labor Market Flexibility in Indonesia.” Critical Asian Studies 42 (1): 25-52.

Keban, Y. T., Hernawan, A., Novianto, A. (2021) Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia. IGPA Press: Yogyakarta.

Lallemand, T., Plasman, R., and Rycx, F. (2007) “The establishment-size wage premium: evidence from European countries.” Empirica 34 (5): 427–451

Li, Y., & Rama, M. (2015) “Firm Dynamics, Productivity Growth, and Job Creation in Developing Countries: The Role of Micro- and Small Enterprises.” The World Bank Research Observer 30 (1): 3–38.

Nichter, S. & Goldmark, L. (2009) “Small Firm Growth in Developing Countries.” World Development 37 (9): 1453–1464.

OECD (2017) Entrepreneurship at a Glance 2017. Paris: OECD Publishing.

OECD (2018) SME and Entrepreneurship Policy in Indonesia 2018. Paris: OECD Publishing.

OECD (2021) Promoting the Productivity of SMEs in ASEAN Countries: Strengthening Capabilities, Enabling Business Dynamics. Paris: OECD Publishing.

Orbach, B. (2017) “Antitrust Populism.” New York University Journal of Law & Business 14 (1): 1-25.

Pedace, R. (2010) “Firm Size-Wage Premiums: Using Employer Data to Unravel the Mystery.” Journal of Economic Issues 44 (1) 163-182.

Pehkonen, J., Pehkonen, S., Strifler, M., Maliranta, M. (2017) “Profit Sharing and the Firm-Size Wage Premium.” Labour31 (2): 153-173.

Poschke, M. (2013) ‘Entrepreneurs out of necessity’: A snapshot. Applied Economics Letters 20 (7): 658-66.

Puente, R., Espitia, C. G. G., & Cervilla, M. A. (2019) “Necessity entrepreneurship in Latin America: it ́s not that simple.” Entrepreneurship & Regional Development 31 (9-10): 953-983.

Reed, T., & Tran, T. T. (2019) “The Large-Firm Wage Premium in Developing Economies.” World Bank Policy Research Working Paper 8997.

Rothenberg, A. D., Gaduh, A., Burger, N. E., Chazali, C., Tjandraningsih, I., Radikun, R., Sutera, C., and Weilant, S. (2016) Rethinking Indonesia’s Informal Sector. World Development 80 (1): 96–113.

Schaper, M. T (2020) “The Missing (Small) Businesses of Southeast Asia.” ISEAS Perspective Issue 2020 No. 97.

Szirmai, A., & Verspagen, B. (2015) “Manufacturing and economic growth in developing countries, 1950–2005.” Structural Change and Economic Dynamics 34 (1): 46–59.

Tadjoeddin, M. Z. & Chowdhury, A. (2019) Employment and Re-Industrialisation in Post Soeharto Indonesia. London: MacMillan

Tjandraningsih, I. (2012). “State-Sponsored Precarious Work in Indonesia.” American Behavioral Scientist 57 (4) 403 –419.

White, B. (2017) The myth of the harmonious village. Inside Indonesia 128: Apr-Jun 2017. https://www.insideindonesia.org/the-myth-of-the-harmonious-village

Wihardja, M. M. (2016) “The Effect of the Commodity Boom on Indonesia’s Macroeconomic Fundamentals and Industrial Development.” International Organisations Research Journal 11 (1): 39-54.

World Bank (2010) Indonesia Jobs Report Towards Better Jobs and Security for All. Washington D.C.: World Bank.

World Bank (2021) Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia. Washington D.C.: World Bank.