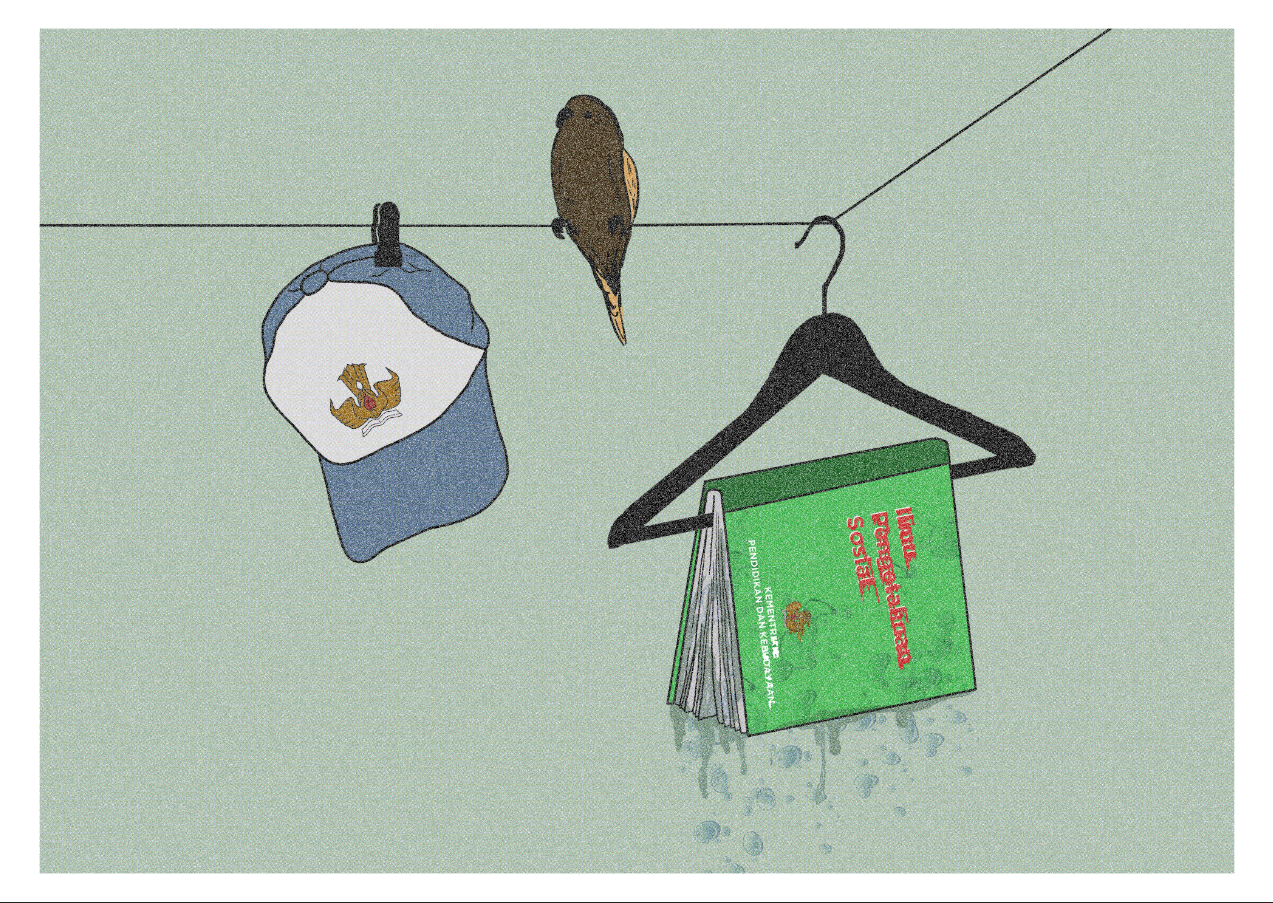

Ilustrasi: Jonpey

(Bagian pertama dapat dibaca di tautan berikut.)

KEBERHASILAN negara melembagakan rupa-rupa ketidaksetaraan lewat institusi pendidikan terasa pengaruhnya hingga ruang kelas. Implikasinya terhadap siswa dalam dimensi pedagogis dan psikologis terlihat nyata, lebih-lebih karena institusi ini secara de facto abai memisahkan pengaruh lingkungan luar yang relevan dan tidak untuk dibawa masuk ke dalam pagar sekolah. Negara yang mengharapkan sekolah bermanifestasi menjadi ‘komunitas kecil’ yang berdisposisi sebagai miniatur ‘masyarakat besar’ membuat semua pengaruh lingkungan luar, termasuk yang tidak relevan sekalipun, diterima dengan tangan terbuka di lingkup persekolahan.

Ada aspek positif dalam manifestasi ‘komunitas kecil’ ini: Siswa belajar memosisikan diri seturut potensi dalam dirinya (bukan seturut kehendak lingkungan!). Identifikasi ini cukup penting untuk mengukur sejauh mana individu dapat mengerti eksistensinya sebagai anggota masyarakat majemuk dan apa yang dapat dilakukan di kemudian hari untuk mentransformasi keadaan masyarakat ke tingkat yang lebih baik. Celakanya, apabila identifikasi itu dilakukan tanpa integritas dan semangat perubahan yang holistik, yang terjadi bukan pengenalan yang jujur, mendalam dan faktual, melainkan alienasi dan disorientasi individu di tengah kemajemukan. Inilah yang kelak melahirkan sikap fanatik, ekstremis, dan hipokrit.

Sikap-sikap tersebut agaknya bukan fenomena yang aneh, bahkan jamak terjadi di Indonesia. Garis besar persekolahan belum berhasil membebaskan individu dari kerangka normatif serta romantisme ‘manusia Pancasila’ ala Orde Baru yang obsesif memproyeksikan gambaran anak-anak yang ideal dan sukses secara material an sich, alih-alih pribadi berkarakter, dinamis, memiliki integritas, kritis dan berwatak demokratis.

Karena romantisme pula, penyeragaman persepsi dan cara pandang monokrom cenderung digiatkan sebagai solusi dari masalah , alih-alih berbagai alternatif dengan perspektif multidimensi. Benar bahwa inovasi dan kreativitas sudah mulai didorong, namun pengaruhnya masih dalam cakupan terbatas yang belum dapat menyentuh akar masalah, yaitu penyingkiran ide-ide yang beragam tadi.

Dibekali rumus tertentu, persekolahan dibuat agar siswa mampu menyelesaikan masalah secepat dan semudah mungkin, baik jujur maupun dengan menipu orang lain atau diri sendiri. Bibit-bibit korupsi disuburkan dalam organisasi-organisasi siswa (yang cukup membuat saya jengah menjadi pengurus OSIS) melalui manipulasi anggaran. Kendati angka-angka mati di rapor para siswa berada di angka 80-an ke atas, namun budi baik (atau dalam istilah lebih agamis, akhlakul karimah) serta karakter mereka patut dipertanyakan kembali.

Menurut John Holt, seorang pendidik dari Amerika Serikat, metodologi seperti ini kontradiktif dengan tujuan ideal memberikan makna pembelajaran bagi siswa. “Sekolah cenderung mendorong lahirnya produser, yakni anak-anak yang sasaran utamanya hanya memperoleh suatu jawaban yang benar. Sekolah-sekolah seperti ini biasanya menghambat lahirnya para pemikir” (Holt, 2010, 41). Holt mengatakan implikasi dari persoalan ini adalah persepsi siswa terhadap sekolah berubah. “Dalam pandangan anak-anak, urusan utama di sekolah bukanlah belajar melainkan semata-mata tempat agar tugas harian terlaksana atau setidaknya tidak membuat masalah” (Ibid, 40).

Dalam situasi yang kacau ini, peran guru menjadi determinatif. Akan tetapi, masihkah guru memiliki kemampuan menyusun skema bagi murid-murid sedangkan ia sendiri terjebak dalam konstruksi nilai-nilai konservatif dan picik?

Paradoks ini membuat saya tergelitik dengan konstruksi semangat kontra-hegemoni yang diutarakan Ben dalam esainya yang kedua. Apakah mungkin seorang pendidik yang merupakan aktor hegemoni menawarkan gagasan kontra-hegemoni? Dalam konteks lebih luas, apakah angkatan tua masih dapat diandalkan dalam memantik gagasan revolusioner dalam diri angkatan muda, sedangkan mereka sendiri kini mengidam-idamkan kemapanan tanpa syarat? Hipotesis saya: kemungkinan itu ada, tapi hanya kasuistik.

Kata kunci masalah ini terletak pada skema problem solving alternatif yang membuat siswa dapat memecahkan masalah dengan terlebih dulu memahami duduk perkara secara lengkap dan mendalam. Barulah, dengan pemahaman yang kokoh dan skema berpikir alternatif yang segar, partisipasi siswa dalam memecahkan masalah kontekstual masyarakatnya dapat diandalkan. Dalam hemat saya, ke arah sinilah orientasi Merdeka Belajar itu mesti diarahkan, bukan semata-mata mengabdi kepada dunia usaha dan industri atau cetak biru lain sesuai yang dikehendaki negara.

Masalahnya, apa yang terjadi sekarang adalah metode problem solving dengan syarat rumus-rumus tertentu. Hanya ada satu pilihan paling tepat, sementara yang lain keliru, sesat dan tidak benar. Pendidikan seperti ini tak pelak telah menutup kesempatan siswa menemukan jalan alternatif.

Tak heran pula jika sampai catatan ini ditulis, para pendidik di sekolah cenderung lebih senang membuat soal dalam bentuk pilihan berganda daripada menantang siswanya menyusun eksposisi teoretis atau esai dengan tema, kerangka dan batasan tertentu. Tindakan yang terang menumpulkan logika dan nalar kritis ini merupakan cara membunuh daya intelektual secara perlahan. Dari situasi pembunuhann daya intelektual inilah kelak terlahir angkatan miskin gagasan dan lemah daya argumentasi.

Para Pembangkang Berguguran

Alasan mempertanyakan relevansi penyeragaman problem solving, menurut saya, adalah karena ia tidak sesuai dengan kodrat zaman (zeitgeist) abad ke-21 yang dikenal sebagai 4-C Competencies–critical thinking, collaboration, creativity, dan communication (berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan penyampaian gagasan). Keempat kompetensi ini disetujui sekurang-kurangnya 100 pakar pendidikan dunia sebagai metode mutakhir untuk pendidikan masa depan.

“As we look to the future, education must provide all students with meaningful personalized learning experiences where students are taught by educators and mentors who enable them to think critically and become collaborative innovators,” ujar Maya Ajmera, CEO Society for Science and The Public, organisasi nirlaba yang bergiat mempromosikan pendidikan dunia.

Meski dipromosikan oleh pakar pendidikan sebagai kompetensi yang mutlak dikuasai, 4C di Indonesia masih tersandung permasalahan mendasar. Mari kita mulai dengan ‘C’ pertama, critical thinking. Seperti kata Ben, di tengah pendidikan yang hegemonik dan tidak partisipatif, ruang-ruang kontra-hegemoni mesti dibangun. Institusi pendidikan dan para pendidik menjadi pihak yang bertanggung jawab mengembangkan nalar kritis siswa untuk dapat berpikir di luar batas, progresif, rasional dan argumentatif, meski harus bertentangan dengan konvensi yang telah ada. Meminjam amsal Y.B. Mangunwijaya, dalam hal ini institusi pendidikan memiliki tanggung jawab moral memerdekakan siswanya untuk hal paling mendasar: berpikir.

Apa yang saya alami justru sebaliknya. Para pendidik itu sendiri yang mengindoktrinasi siswa untuk dapat bersikap dan melihat sisi positif dari segala sesuatu, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah. Mereka kerap meyakinkan siswa bahwa putusan pemerintah adalah yang terbaik. Gugatan terhadap itu bisa berakhir dengan teguran keras dan sanksi, paling sering ditanggapi dingin dan tak acuh, terlebih di sekolah negeri yang mempunyai tenaga pengajar berbasis aparatur sipil negara (ASN). Alhasil, pelajaran ilmu-ilmu sosial (yang berelasi timbal-balik dengan situasi masyarakat kontemporer) di ruang kelas pun terantuk pada tema-tema normatif, mengambang, dan teoretis. Dalam hal ini, termasuk pendidikan berdemokrasi.

Jangan harap pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas-kelas menggaungkan isu-isu lingkungan hidup, hak masyarakat adat, kesetaraan gender, transformasi Polri yang semakin hari semakin multifungsi, maupun skema politik oligarki yang berselingkuh dengan legislator sampai melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja. Pun, jangan harap para pelajar berani mempromosikan golongan putih sebagai pilihan politik atau menggugat represivitas aparat negara kepada demonstran yang menentang pengesahan rupa-rupa RUU dekaden. Siswa cukup diajarkan bahwa demonstrasi adalah tindakan keliru, tidak sah, merusak kehidupan berdemokrasi (sic!) serta menghambat kinerja suprastruktur politik.

Tak terjamahnya isu-isu nasional kontekstual untuk dibahas di ruang kelas mengesankan sekolah dan politik layaknya dua tubir jurang yang tak terseberangi.

Pelajar yang baik dan menjadi harapan bangsa adalah ‘anak baik-baik’ yang bersih hem dan celananya, melata di antara baris-baris rumus dan buku-buku paket, serta tunduk-rukuk menghadapi nasib jika kelak hanya menjadi pegawai perusahaan multinasional—menjadi kuli di tanah air sendiri!

Pemikiran kritis ditabukan sebagaimana anak diajarkan menerima kenyataan bulat-bulat sebagai takdir (oleh beberapa guru konservatif bahkan ditambahi ‘tawakal’ di belakangnya) dan bukan menganalisisnya secara rasional, objektif, serta pragmatis. Kritik dan perdebatan hanya diperkenalkan protokoler dan formal, bukan sebagai cara menjaga skeptisisme sekaligus pemuliaan terhadap hak bebas berpendapat.

Dalam situasi kelas reguler, kegiatan belajar mengajar steril dari kritik dan debat. Para pendidik melegitimasi dirinya sebagai ‘orang tua kedua’ yang ucapan dan amanatnya sebangun dengan amanat orang tua kandung. Ujung-ujungnya, pendekatan emosional digunakan sebagai jalan keluar, berikut segudang doktrin ‘berbakti kepada guru agar ilmu yang diraih mendapat keberkahan’.

Dalam situasi di mana pemikiran kritis dianestesi, tentulah kolaborasi tidak akan muncul. Dari pemikiran yang dibentuk seragam bagi setiap orang, untuk mencapai tujuan, dibutuhkan kompetisi sekeras dan sesengit mungkin. Persaingan dilakukan dengan segala cara, bukan kerja sama yang membutuhkan keterbukaan, saling mengerti, kedewasaan pribadi dan sikap suportif. Menelikung dan mendahului, mencurangi maupun mendiskreditkan lawan untuk mendapatkan pengakuan sebagai ‘yang paling hebat’ dibiasakan sejak dalam ruang kelas. Mereka yang berhak mendapatkan apresiasi adalah yang bernilai ujian 100 meskipun menyontek, bukan mereka yang mendapat 60 namun mengerjakan dengan jujur.

Praktik kompetisi kemudian berdampak pada merosotnya daya kreativitas. Inovasi dikerdilkan. Ia ditaklukkan persaingan yang melanggengkan imitasi.

Dalam situasi seperti ini, akan sulit membayangkan apa kontribusi negara ini untuk peradaban dua atau tiga dekade lagi. Ia akan hanya menjadi pengikut yang masyarakatnya menghabiskan sisa usia dengan bekerja untuk sekadar dapat makan. Sukarno menamai bangsa semacam ini seperti kintel, jenis kodok yang mendiami rawa dan danau.

Tragedi ‘gugur’-nya para pembangkang sejak dalam indung rahimnya ini pun melahirkan gugatan rasional dan kritis: “Generasi macam inikah yang disebut ‘Indonesia Emas 2045’ itu?”

Enfant Terrible sebagai Harapan

Pertanyaan seperti itu tentu tak dapat dijawab sembarangan. Kompleksitas masalah generasi saya akibat brengseknya sistem pendidikan yang dihantui berbagai model transisi masa depan belum dapat dipecahkan hingga kini. Anak-anak Indonesia saat ini hanya bisa terperangah dan berpangku tangan melihat masa depan manusia sebab senjata yang disiapkan oleh para pendidik untuk mereka hanyalah galah untuk menjolok rembulan. Lemahnya daya argumen dan keberanian menggugat ‘kezaliman yang dilazimkan’ berkontribusi cukup besar membentuk watak pasif demikian.

Jorgen Randers dalam buku 2052: Global Forecast for The Next Forty Years yang terbit pada 2012 lalu mengatakan transisi yang dimaksud melibatkan lima isu besar yang inheren dengan perkara kelanjutan dan daya dukung bumi dalam memenuhi kebutuhan (bukan keinginan) manusia: berakhirnya kapitalisme, berakhirnya pertumbuhan ekonomi, berakhirnya demokrasi yang lambat, berakhirnya keharmonisan lintas generasi, serta berakhirnya iklim yang stabil.

Ben dalam esainya yang ketiga telah memberikan clue, yaitu bagaimana sekolah dapat terbuka terhadap kelemahan sosial, mengembalikan soal-soal kolektif yang terindividualisasi pada masyarakat, serta berusaha mereposisi prinsip-prinsip masyarakat yang ideal. Untuk memiliki keterbukaan itu dibutuhkan enfant terrible yang tak segan mewacanakan ulang konsepsi hakiki yang ditutup-tutupi selama ini. Enfant terrible adalah ungkapan dalam bahasa Perancis untuk menyebut seseorang yang memiliki sikap, gagasan, dan rencana di luar kebiasaan konvensional. Keberanian yang ada padanya dalam membongkar rupa kemunafikan dan formalitas, dengan disertai solusi yang berani dan pragmatis.

Enfant terrible mewujud dalam rupa siswa yang memiliki prinsip, tidak asal ikut-ikut tren, berani mengkritik dan menyatakan perbedaan pendapat secara terbuka, serta eksploratif dan berhasrat kuat mengembangkan diri sendiri. Keberadaan orang-orang seperti ini, di tengah lingkungan pendidikan formal berusaha mematikan watak ngeyel—melalui beragam cara, termasuk mendidik agar taklid buta—adalah bukti nyata bahwa kemerosotan sistem pendidikan belumlah mencapai titik nadir. Siswa seperti inilah yang jauh dibutuhkan kehadirannya di masa depan, daripada yang berpikiran ‘asal-saya-lulus’.

Pertanyaannya, dapatkah enfant terrible lahir di tengah pendidikan yang semakin mengekang ini? Atau, adakah di tengah represi seperti ini, watak pembangkang dan keberanian yang mereka miliki tetap kokoh dan berpegang teguh pada prinsip?***

(Bersambung).

Chris Wibisana adalah pelajar dan peneliti sejarah independen .