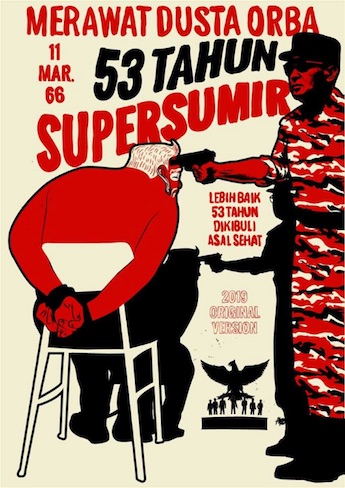

Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)

BILL Bigelow, penulis buku “A People History for The Classroom” dan juga guru sejarah di Portland, Amerika Serikat, menulis kisah menarik tentang pengalamannya mengajar sejarah. Suatu hari ia masuk ke kelas untuk memulai kelas sejarahnya. Hari itu mereka belajar tentang sejarah benua Amerika. Tentu saja nama Christopher Columbus menjadi topik utama pembahasan. Ketika ia masuk kelas, ia serta-merta mengambil dompet salah satu siswanya yang bernama Nikki, lalu ia berdiri di depan kelas.

Di depan para siswanya, ia mengatakan kepada mereka bahwa dompet itu miliknya. Sontak, para siswanya langsung protes dan katakan, “itu bukan milikmu, itu milik Nikki, kamu mengambilnya dan kami melihatnya secara langsung”. Ia kemudian bertanya balik kepada mereka, “Baik, jika benar bahwa dompet ini milik Nikki, bagaimana kalian tahu? Apa yang meyakinkan kalian bahwa dompet ini bukan milik saya?”.

Salah satu dari siswanya tersebut menjawab, “Kami melihat dengan mata kami sendiri bahwa dompet itu kamu ambil dari meja Nikki”. Guru itu pun melanjutkan. “Bagaimana jika saya katakan bahwa saya menemukan (discover) dompet ini dan kemudian dompet ini menjadi milik saya?” Siswa-siswa itu tertawa heran sambil mengatakan, “Itu tidak bisa dikatakan sebagai penemuan (discovery), sebab pemilik dompet itu ada di situ dan Anda mengambil dompet itu dari pemiliknya”.

Guru itu tersenyum. Kemudian ia bertanya pada mereka, “Baik. Itu pendapat yang bagus. Lalu mengapa kita masih mengatakan dan terus mengulang-ulang pengetahuan sejarah bahwa Christopher Columbus menemukan (discover) benua Amerika? Bukannya orang-orang Indian sudah lama berdiam di tempat tersebut jauh sebelum Columbus tiba? Mengapa kemudian dunia lebih menganggap itu sebagai sebuah penemuan (discovery) dan bukan perampokan? Discovery adalah istilah untuk mereka yang mendapat untung dari peristiwa itu, tapi bukan untuk para penduduk asli. Sebaliknya, bagi penduduk asli peristiwa tersebut adalah awal dari penderitaan yang panjang”.

Setelah pertanyaan tersebut dilontarkan, siswa-siswa di kelas itu belajar sejarah benua Amerika dengan cara pandang yang sangat berbeda. Mereka tidak lagi hanya melihat sejarah benua Amerika dari perspektif Columbus yang penuh dengan kisah heroik, tapi juga melihat dari sudut pandang suku Indian yang menjadi korban dari praktik perbudakan masif setelah peristiwa itu. Mereka belajar bahwa sejarah adalah peristiwa yang terbuka terhadap pemaknaan baru dan ditulis dengan berbagai perspektif.

Saya pikir cara kurikulum pendidikan kita membedah sejarah bangsa ini mestinya memperhatikan juga pendekatan perspektif. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pembelajaran sejarah mesti membedah sudut pandang pada yang melatarbelakangi penulisan suatu kisah sejarah. Pembelajaran sejarah memang membutuhkan data-data primer seperti tempat, tanggal, tokoh, serta jenis peristiwa tersebut. Namun, lebih dari sekadar menyajikan data kronologis, pembelajaran sejarah mestinya memperluas cara pandang para peserta didik dalam melihat peristiwa historis tertentu dengan merangsang mereka mendekati setiap perspektif terhadap setiap peristiwa sejarah.

Salah satu contoh yang bisa diambil adalah soal penumpasan pasca Gerakan 30 September 1965. Dari perspektif sejarah yang diedarkan selama bertahun-tahun (bahkan hingga saat ini) fakta penumpasan terhadap anggota atau yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) tersebut diberi makna heroik dengan semboyan menyelamatkan bangsa dari bahaya komunisme. Selanjutnya, model pemaknaan peristiwa itu masih berlanjut hingga saat ini dengan tagline, “awas bahaya laten komunisme”, tentu dengan level kebencian yang tinggi terhadap komunisme dan kroni-kroninya. Lalu, di mana letak persoalannya? Soalnya adalah perspektif terhadap peristiwa sejarah itu dihadirkan secara timpang selama bertahun-tahun. Sejarah tentang peristiwa itu abai terhadap orang-orang yang tidak bersalah yang menjadi korban dari proses “penumpasan heroik” tersebut.

Sejarah kita belum berani memperkenalkan peristiwa tersebut dari perpektif korban. Siapakah orang-orang yang menjadi korban tersebut? Seperti yang dikemukakan dalam artikel “Penumpasan PKI di NTT dalam Dokumen Rahasia AS” (https://historia.id/politik/articles/penumpasan-pki-di-ntt-dalam-dokumen-rahasia-as-vVerW) mereka adalah orang-orang yang dibantai tanpa ada alasan yang kuat. Satu-satunya alasan mereka dibantai adalah karena mereka pernah berinteraksi dengan PKI melalui pinjaman koperasi, misalnya. Orang-orang tersebut bahkan tak mengerti ajaran Marxisme serta doktrin-doktrin PKI.

Menurut sumber yang sama, bahkan ada juga orang yang secara keliru dibunuh karena memiliki nama yang sama dengan target pembantaian. Orang tersebut adalah seorang hakim di Ende, Flores, bernama Soedjono, ditangkap massa dan dibunuh hanya karena namanya sama dengan seorang buronan PKI di Jawa. Setelah itu, baru diketahui dia bukanlah Soedjono yang dicari. Mereka juga adalah adalah anggota-anggota tidak aktif PKI yang tidak tahu tentang konstelasi politik nasional namun menjadi target pembantaian. Tidak hanya pembantaian, keluarga para anggota PKI yang tidak tahu tentang partai tersebut mendapat diskriminasi sosial selama bertahun-tahun.

Tentu cerita-cerita kecil ini jauh dari pelajaran sejarah yang diterima oleh anak didik kita. Mereka cuma menerima satu perspektif dalam mempelajari peristiwa pergolakan 1965/66, yaitu bahwa PKI kejam dan wajar jika ditumpas. Mereka tidak mendapatkan perspektif lain, seperti perspektif korban yang mengalami penderitaan bertahun-tahun setelah peristiwa penumpasan tersebut. Alih-alih tragedi kemanusiaan, peristiwa tersebut lebih dilihat sebagai ‘upaya preventif terhadap bahaya PKI’.

Apa konsekuensinya? Jelas bahwa pendekatan satu arah ini menstimulasi kebencian secara masif dan lintas generasi. Masyarakat kita kemudian menjadi masyarakat yang mudah marah atas hal yang belum dipahami secara lebih utuh. Tentang ini Ibn Rush pernah mengatakan, “ignorance leads to fear, fear leads to hatred, and hatred leads to violence” (“ketidaktahuan mengarahkan orang pada ketakutan [pada orang lain], ketakutan mengarahkan orang pada kebencian, kebencian mengarahkan orang pada kekerasan”). Produksi kebencian karena ketidaktahuan yang berujung pada kekerasan ini bisa kita lihat dalam peristiwa penyitaan buku, larangan diskusi atau seminar, serta larangan film tertentu dengan alasan adanya unsur ‘kabangkitan komunis’.

Kebencian memang mudah sekali tumbuh dalam iklim ketidaktahuan. Ketidaktahuan ini membuat orang mengenal yang lain atas dasar warisan prasangka. Jika itu prasangka negatif, maka kebencian akan tumbuh. Dalam iklim ketidaktahuan ini, orang tidak memiliki wawasan alternatif yang bisa mengimbangi warisan prasangka negatif yang sudah diwariskan secara sosial dan masif. Sebagai contoh, slogan “komunis itu atheis, dan atheis adalah musuh bangsa karena bertentangan dengan pancasila” dengan mudah diterima. Itu terjadi karena tidak ada wawasan alternatif yang diperkenalkan selain cerita besar bahwa komunis itu adalah ancaman bangsa dan bahayanya masih terus mengintai sampai sekarang. Alhasil, kebencian pun terus menjalar ke mana-mana.

Sedihnya, sampai sekarang cuma sudut pandang itu yang beredar dalam kurikulum pendidikan kita. Pendidikan kita masih ragu dalam mengakomodasi perspektif korban. Tentu, dalam situasi ini kita tidak bisa banyak berharap dari kurikulum. Kita justru butuh guru yang berani melampaui kurikulum, yang mampu membangkitkan kesadaran para siswanya bahwa setiap peristiwa sejarah memiliki sudut pandang yang jamak. Tentu pendekatan tersebut tidak hanya diterapkan pada peristiwa 1965/66. Pendekatan tersebut juga perlu diberlakukan untuk peristiwa-peristiwa sejarah lainnya untuk memperluas sudut pandang siswa-siswa kita.

Kita tentu mau membangun generasi yang belajar dari kekeliruan di masa lampau, bukan sebaliknya mengulangi kekeliruan yang sama. Karena itu pola pendidikan kita mesti melampaui perspektif yang hanya memproduksi ketakutan dan kebencian. Pendidikan sejarah kita butuh pendekataan perspektif ketimbang pendekatan konten. Pada pendekatan konten, target yang dituju adalah penguasaan isi dari materi pembelajaran sebanyak mungkin. Pada pendekatan perspektif, target yang dituju adalah pemahaman terhadap suatu peristiwa dari berbagai sudut pandang. Dengan pendekatan perspektif, pendidikan sejarah kita menjadi lebih seimbang.***

Wilson Bhara Watu, Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero