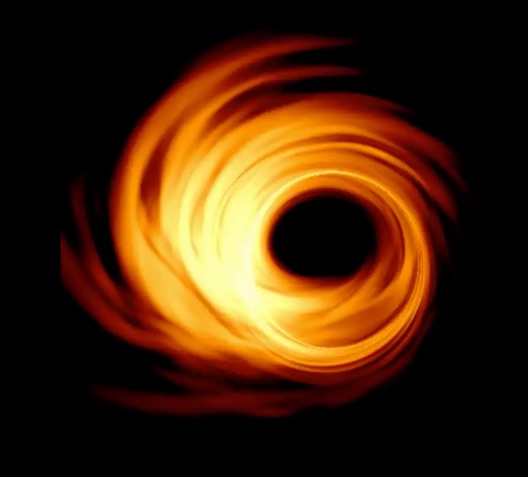

Penampakan Lubang Hitam (Black Hole). Kredit foto: New Scientist

TAHUN 2019, dunia dihebohkan oleh

penemuan ‘lubang hitam’ (black hole)

oleh jaringan peneliti beberapa negara. Temuan ini adalah hasil dari penelitian

lebih dari satu dekade (data pertama didapat konon tahun 2006), dan membuktikan

teori relativitas umum Albert Einstein yang ia lahirkan tahun 1915 – satu abad

sebelumnya.

Tahun 2016, temuan lain juga mengguncang dunia. Jaringan peneliti LIGO mendeteksi gelombang gravitasi yang, lagi-lagi, juga merupakan prediksi Einstein. Memang Einstein tidak bekerja sendiri; ada banyak peneliti lain yang juga, secara teoretis, memperdebatkan dan memperbarui teorinya (Subrahmanyan Chandrasekhar, fisikawan India, adalah salah satunya). Tapi dengan basis teori relativitas umum dan khusus Einstein, peneliti mengembangkan metode pengamatan untuk mendeteksi gelombang gravitasi. Pengamatan yang mahal, tapi berhasil: gelombang gravitasi dideteksi tahun 2016, dan mereka diganjar hadiah Nobel tahun berikutnya.

Ada banyak penemuan di dunia yang semakin berubah ini. Tapi satu pertanyaan mungkin akan muncul: mengapa dalam satu abad terakhir, tidak banyak peneliti Muslim yang mendorong penemuan-penemuan ilmiah? Mengapa yang banyak muncul justru peneliti dan ilmuwan di Barat?

***

Jawabannya kompleks, dan pertanyaannya, sebetulnya, juga problematis. Setidaknya, ada tiga argumen yang muncul ketika kita ingin menjawab pertanyaan di atas.

Argumen pertama adalah argumen apologetis. Banyak yang akan menjawab bahwa Islam sudah menghasilkan penemu-penemu di masa lalu, di masa ketika Islam berada di masa kejayaan dan Barat berada dalam masa kegelapan. Beberapa orang mungkin akan berargumen bahwa generasi “Baitul Hikmah” dibangun di atas tradisi “Islamic Worldview” lengkap dengan Kosmologi Islam yang, konon, kabarnya, anti-Barat dan “orisinil dari tradisi Islam”. Mungkin akan keluar beberapa nama terkenal: Ibn Sina, Al-Khwarizm, Ibn Rusyd, Al-Kindi, dll. Lengkap dengan kontribusi mereka dalam pengembangan keilmuan.

Argumen ini betul, dan memang Islam punya kontribusi besar dalam membangun fondasi keilmuan modern. Lihat, misalnya, karya bagus dari John M Hobson tentang akar-akar ‘Timur’ dalam peradaban Barat modern, yang menjelaskan bahwa tanpa proses penerjemahan kreatif terhadap naskah-naskah Islam, susah membayangkan peradaban Barat yang modern akan berdiri tegak. Namun, perlu dicatat bahwa generasi ilmuwan Muslim itu juga penuh kontroversi ketika masih hidup. Ibn Khaldun menulis Muqaddimah setelah lelah menjadi politikus dan akhirnya menulis sejarah secara brilian. Ibn Sina dianggap sesat oleh kalangan sunni. Ibn Rusyd terlibat perdebatan dengan Al-Ghazali, yang mendorong pemikiran filosofisnya agak ke pinggir. Dan ada satu hal lain: bagaimana menjelaskan keterputusan generasi mereka dengan tradisi keilmuan umat Islam saat ini?

Argumen kedua adalah argumen modernis. Mungkin, seperti kata Muhammad Abduh, al-Islam al-mahjuubun bil Muslimiin. Umat Islam jangan-jangan terasing dengan tradisi progresif dan berkemajuan yang inheren dalam sejarah peradaban Islam, yang justru ‘diambil’ oleh orang-orang Eropa. Abduh terkenal dengan penilaiannya ketika di Paris: ia melihat justru nilai-nilai Islam ‘ditemukan’ di Eropa tetapi asing di negeri-negeri Muslim sendiri. Argumen modernis akan mendorong kita untuk melakukan refleksi-diri tentang mengapa Islam justru gagal mereproduksi nafas kemajuan dalam diri Islam itu sendiri, sehingga justru terasing dalam proses penemuan ilmiah yang dulu hidup dalam diri mereka. Ini yang disebut oleh Nidhal Guessoum: ada pertanyaan quantum yang perlu dipikirkan oleh umat Islam untuk merekonsiliasi tradisi Islam dan sains modern.

Argumen ini juga betul: mungkin ada masalah dalam diri umat Islam itu sendiri. Tapi kalau kita kritisi, apa benar umat Islam itu tertinggal, terpinggirkan, dan tak bisa berpikir? Jangan-jangan, ketertinggalan itu justru lahir, selain karena kejumudan yang dialami oleh umat Islam, justru disebabkan oleh sebab-sebab struktural yang mengisolasi umat Islam dari tradisi berpikir progresif yang sudah ada sejak zaman dulu? Pertanyaan ini mengantarkan kita untuk tidak hanya melihat pada diri umat Islam, tetapi juga pada pertanyaan soal kolonialisme, pembangunan yang gagal, atau ketergantungan struktural pada teknologi di negara-negara maju dimana negara-negara Muslim adalah pengguna atau penyedia bahan mentah, dan bukan pengolah. Sehingga, ada persoalan struktural yang lebih kompleks yang mesti dijawab.

Lagipula, sebetulnya, banyak orang-orang yang bekerja secara teoretis maupun praktis, yang merupakan Muslim dan Muslimah. Dalam bidang Quantum Field Theory, ada nama besar Abdus Salam yang diganjar nobel fisika tahun 1979. Abdus Salam, ilmuwan Pakistan yang disegani dan banyak mendorong perkembangan Nuklir, diganjar Nobel karena temuannya tentang electroweak. Lalu ada, misalnya, Maryam Mirzakhani, ahli Matematika Muslimah yang diganjar penghargaan Medali karena kontribusinya dalam bidang Matematika.

Dalam studi Hubungan Internasional, yang saya tekuni sekarang, banyak ilmuwan dari negara-negara Muslim yang dihargai karena kontribusinya dalam perkembangan teori dan praktik Hubungan Internasional kontemporer: Aisha Ahmad, Mustapha Kemal Pasha, Farul Yalvac, Pinar Bilgin, Faiz Sheikh dan banyak peneliti muda lain. Meskipun, perlu diakui bahwa orang yang percaya dengan bumi datar juga tak kalah banyaknya.

Tapi pertanyaan di atas tetap menggelisik: apa yang keliru?

***

Dalam manuskrip-manuskripnya tentang ekonomi dan filsafat (1844), Karl Marx pernah memperkenalkan istilah Buruh yang terasing. Dalam relasi sosial kapitalisme, menurut Marx, buruh terasing dari apa yang ia buat karena sistem produksi yang terorganisir dan berskala besar membuat buruh memproduksi tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk perusahaan. Sebagai gantinya, ia mendapatkan upah berdasarkan apa yang ia buat.

Marx menyebut fenomena ini sebagai ‘alienasi’: semakin buruh bekerja, semakin ia menjadi asing dari apa yang ia buat, karena kemampuan dirinya telah ia berikan untuk pabrik dan perusahaan yang mengeksploitasi dirinya. Buruh menjadi asing dengan dirinya dan kemampuannya dalam bekerja.

Dengan cara yang sedikit berbeda, kita mungkin juga bisa bertanya: jika ilmu pengetahuan adalah bagian dari tradisi pengetahuan umat Islam yang berkembang di masa kejayaan Islam, mengapa sekarang umat Islam, seperti kata Muhammad Abduh, terasing dari tradisinya tersebut? Sebagaimana buruh di alam kapitalisme, jawabannya tidak bisa kita dapatkan hanya dengan melihat kualitas kerja dari buruh tersebut (atau, dalam hal ini, kualitas umat Islam). Kita juga harus melihat relasi-relasi sosial yang mengasingkan umat Islam dari tradisinya.

Ada banyak cerita di sana. Bertahun-tahun, penerjemahan teks-teks Yunani memungkinkan banyak ulama mengembangkan pengetahuan Yunani secara kreatif; tidak hanya menerjemahkan, tetapi juga mensintesis dengan kedalaman ilmu yang khas. Namun, konon kabarnya, sebelum kolonialisme datang ke Timur, ketegangan antara otoritas ‘agama’ dan ‘sains’ sudah sering terjadi. Ada banyak cerita ketika orang-orang yang berpengetahuan juga dianggap ‘subversif’; atau mungkin dianggap sesat karena cara berpikir rasional mereka melabrak batas-batas teologis. Rezim-rezim Khalifah yang berkuasa tidak semuanya mendukung pengembangan sains. Banyak yang justru terjebak oleh politik dinastik yang melemahkan dan mencerai-beraikan umat Islam.

Sehingga, ketika Baghdad hancur dan kesultanan Umayyah di Andalusia runtuh, sebetulnya tradisi yang berorientasi pada kemajuan itu telah memudar terlebih dulu. Yang justru, ironisnya, diterjemahkan ulang di masa pencerahan (seperti, misalnya, teks-teks Ibn Sina, Ibn Rushd, atau Al-Khwarizm) yang memungkinkan peradaban Barat tumbuh.

Lalu muncul episode tentang kolonialisme Eropa, yang memandang orang-orang di ‘dunia baru’ sebagai subjek yang harus diperkenalkan dengan ‘peradaban’, memunculkan apa yang disebut sebagai ‘hierarki global’ melalui standar peradaban tertentu. Kolonialisme sejatinya tidak tumbuh hanya melalui ‘penguasaan total’ Negara-negara Eropa atas jajahannya. Kolonialisme Inggris (di Malaya atau India), misalnya, justru berdampingan dengan Kesultanan dan kerajaan lokal yang eksis, dihormati sebagian kedaulatannya, tapi diatur oleh aturan kolonial di bidang tertentu (seperti perpajakan atau pertahanan). Kolonialisme Belanda, kendati lebih ‘otoriter’, juga memberdayakan banyak penguasa lokal (‘priyayi’) sebagai pegawai yang memungkinkan administrasi kolonial berjalan. Ini, ironisnya, terjadi di wilayah yang mayoritas warganya adalah Muslim.

Episode historis semacam ini perlu dipahami untuk menjelaskan mengapa tradisi keilmuan Islam memudar. Bisa jadi, umat Islam teralienasi dari tradisi keilmuannya sendiri karena kegagalan kita dalam memahami sejarah dan relasi-relasi sosial yang membentuknya. Ditambah dengan relasi sosial kapitalisme yang berdiri di atas warisan kolonial yang sangat kuat.

Respons yang muncul, sebagai konsekuensinya, adalah dua respons yang keliru. Respons pertama ingin kembali ke masa lalu, dengan mengglorifikasi tradisi umat Islam era Umayyah dan Abbasiyah, tanpa memahami konteks sejarah masa itu. Respons kedua menyalahkan diri sendiri, lalu mengikuti lintasan (trajectory) kemajuan Barat, tanpa memahami warisan dan tradisi masa lalu yang sebetulnya juga kaya. Keduanya bermasalah, dan kita perlu jalan alternatif di masa depan.

Islam sudah menggariskan tradisi pengetahuannya melalui Teologi Al-Alaq. Kita mungkin tak perlu bertanya lagi tentang hal ini. Tapi untuk mengembalikan tradisi pengetahuan umat Islam, perlu sesuatu yang lebih mendasar, yaitu memahami kembali sejarah dan tradisi pengetahuan umat Islam, dan menjadikannya untuk memotivasi perkembangan sains dan teknologi saat ini.

Kita tidak perlu ‘alergi’ dengan kemajuan dari berbagai belahan dunia yang lain. Bisa jadi, yang mereka lakukan justru sejalan dengan perintah Al-Qur’an untuk membaca, menulis, dan mengajarkan pengetahuan. Yang perlu dilakukan umat Islam adalah mengontekstualisasikan tiga perintah Allah dalam Surat Al-Alaq secara konsisten: (1) iqra’ –“membaca” ciptaan Allah melalui penelitian; (2) ‘allama bil kalam” –menulis dan mempublikasikan hasil riset; serta (3) “‘allamal insaana maa lam ya’lam” –mengajarkan mahasiswa dan mengader ilmuwan-ilmuwan muda di kampus.

Tentu hal ini juga membutuhkan kritik yang terus-menerus terhadap hierarki global dan relasi sosial kapitalisme yang membentuk dunia saat ini. Di banyak tempat, saat ini tengah berlangsung kampanye tentang dekolonisasi pengetahuan, yang sebetulnya bukan hanya soal membuat ‘keragaman’ dalam pengetahuan, tetapi juga membersihkan cara berpikir kita dari warisan kolonial masa lalu. Warisan berpikir yang rasis, menganggap orang lain tidak se-level hanya karena tidak menempuh pendidikan, atau menganggap orang-orang di negara “Dunia Ketiga” adalah orang-orang yang harus diberadabkan.

Tugas sains masa depan adalah meruntuhkan asumsi macam ini: bahwa dalam pengembangan pengetahuan, semua orang harus punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan pengetahuan tanpa harus ada kelas-kelas sosial dan tingkatan-tingkatan (hierarki) global.

***

‘Ala kulli hal, Ada satu hal penting di sini: bahwa yang kita kenal sebagai ‘zaman keemasan Islam’ bisa jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Bisa jadi, ia hadir sebagai sesuatu yang diperjuangkan. Ada perjuangan untuk meyakinkan pemimpin bahwa pengetahuan penting; atau bahwa tradisi untuk berpikir rasional dan berbasis data adalah tradisi pengetahuan Islam; atau bahwa untuk mengembangkan pengetahuan, perlu kerja kolektif. Dan artinya, perjuangan untuk membangkitkan tradisi pengetahuan umat Islam, adalah juga perjuangan kolektif semua elemen umat.

Dan tidak semua ceritanya indah; ada yang dituding aliran sesat, ada yang direpresi karena tidak mau menganggap Al-Qur’an sebagai wahyu, ada yang saking cintanya pada ilmu hingga hidup melajang – dan ini tentu biasa saja di masa itu. Di masa kini, mungkin juga banyak dinamika yang muncul; dari soal dianggap liberal, kiri, atau malah dicibir karena dianggap berbeda dari masyarakat. Yang kemudian, mestinya, membuat kita memahami bahwa Islam adalah bagian dari kenyataan yang dinamis, bukan hanya idealisasi tentang masa lalu yang dipaksakan untuk hadir di masa kini.

Nuun wal qalami wa maa yasthuruun.***