Kredit ilustrasi: suara dari hati – WordPress.com

Sejarah kehutanan negara dan kenyataan pemanfaatan hutan menunjuk pada ketegangan antara negara dan petani tentang akses dan kendali. Pergulatan ini meninggalkan jejak berupa rusaknya berbagai sumber daya berbasis-tanah yang sangat berharga dan rentan, bahkan termasuk juga di wilayah yang sudah lebih dari seabad mengenal apa yang disebut kaidah ilmiah pengelolaan hutan (Peluso, 1992; 2006: 5).

Pendahuluan

SAAT menulis esai ini, seketika saya teringat dua paragraf terakhir catatan Bapa Satyawan Sunito yang membahas buku saya, Ruang Hidup yang Redup: Gegar Budaya Orang Marori dan Kanum di Kabupaten Merauke, Papua (2018):[1]

Bila dirunut kembali maka kita mendapatkan gambaran betapa sejak masa kolonial Belanda, sampai paling tidak tahun 1990-an, warga “asli” Merauke mengalami tekanan dan pemaksaan perubahan budaya oleh rezim-rezim yang berkuasa. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa nasib ini tidak saja dihadapi oleh warga asli Merauke namun oleh semua warga Papua bahkan oleh semua warga dari komunitas-komunitas desa hutan di seluruh Indonesia (seperti pada masyarakat Mentawai, Suku Anak Dalam, dan masyarakat peladang di seluruh Indonesia). Pemerintah menggunakan berbagai julukan bagi masyarakat-masyarakat ini, seperti “masyarakat suku terasing”, “peladang berpindah-pindah”, “perambah hutan”. Julukan-julukan yang membenarkan sikap dan tindakan paternalistik dari pemerintah. Membenarkan juga kebijakan pemerintah di dalam tata kelola sumberdaya alam—terutama masa Orde Baru—dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.

Proses ketersingkiran masyarakat di kawasan hutan, dengan demikian, diawali oleh sebuah konstruksi yang menempatkan “masyarakat pedalaman” berada jauh di luar pentas peradaban itu sendiri. Terminologi “masyarakat (daerah) pedalaman” dan stigmatisasi lainnya sarat problematika. Selain problematik, sudah tentu penuh dengan selimut kekuasaan. Tania Li dkk (2002) dengan gamblang menunjukkan bagaimana konstruksi “masyarakat (daerah) pedalaman” penuh dengan asumsi politis, diskriminatif, sekaligus mensimplifikasi (menyederhanakan) kompleksitas, menekan bara, sekaligus juga menjinakkan perlawanan. Alih-alih dianggap terisolir, daerah pedalaman sangat pesat bertransformasi. Berbagai siasat rakyatnya dalam merespon introduksi modernitas membuat dearah pedalaman tidak seeksotik dan apolitis yang dibayangkan. Justru orang luar (baca: negara, investasi, akademisi) dan pembuat kebijakan lainnya yang mengonstruksikan demikian. Tujuannya kita sudah duga sebelumnya: penyingkiran masyarakatnya dan kemudian mengeruk kekayaan alamnya.

Selain persoalan konstruksi terhadap “wilayah pedalaman” atau juga masyarakat di sekitar kawasan hutan, persoalan lainnya adalah menyangkut lokus ekonomi politik. Pertarungan klaim yang melibatkan masyarakat dan negara (petugas kehutanan) akan terus-menerus terjadi. Konflik pun tak terhindarkan, yang tentunya melibatkan kuasa investasi yang membonceng kuasa negara. Persoalannya bukanlah terletak pada kecanggihan kebijakan dengan terminologi pemanfaatan lahan. Justru persoalannya adalah pada siapa yang memanfaatkan itu. Tegasnya adalah akar permasalahannya terletak pada kekuasaan dan hak kepemilikan itu sendiri (E.P Thompson dalam Peluso, 1992: 3).

Judul yang saya pilih adalah parafrase dari apa yang diungkapkan Tania Murray Li saat menjadi pembicara utama dalam pertemuan European Association of Asian Studies di Gothenburg Swedia tahun 2010. Ia mengungkapkan: “tanah dibutuhkan, tapi orang tidak!” dan “sumberdaya manusia dari Jawa didatangkan tanpa pelayaran balik” (Ramstedt, 2011:42).

Esai sederhana ini berusaha untuk mendiskusikan tiga hal (paling tidak menurut saya) penting. Pertama, merambahnya rezim “kepengaturan” yang tumbuh subur di kalangan birokrat perancang kebijakan, aktivis organisasi masyarakat sipil, bahkan akademisi. Nalar kepengaturan inilah yang memunculkan istilah “beres administratif” yang nirsubstansi apalagi bertaut dengan gerakan sosial di tengah masyarakat. Tantangan studi kebijakan (kehutanan), dalam hemat saya, adalah meluaskan perspektif sekaligus jangkauan untuk memahami hal yang jauh lebih substansial dan menyentuh akar pemasalahan. Bagian kedua, saya menggambarkan sebuah fragmen tentang kondisi masyarakat di tengah tegangan kuasa global (baca: investasi) dan hak kepemilikan atas properti (tanah). Pada ruang antara itulah, perlahan namun pasti, tanah mereka perlahan-lahan habis dilahap investasi. Pada bagian ketiga, saya mencoba mendiskusikan perspektif ekologi politik yang menyasar kepada kekuasaan dan hak kepemilikan pada masyarakat tempatan. Menerangi dengan dasar ekonomi politik paling tidak akan membuat kajian kebijakan kehutanan memahami mengapa masyarakat di sekitar hutan selalu terbelenggu kemiskinan. Di sisi lain, musnah dan merosotnya sumber daya hutan tidak bisa dilepaskan dari orang yang memanfaatkan hutan secara legal maupun illegal.

Rezim “Kepengaturan”

Membaca esai-esai dari Bapa Hariadi Kartodihardjo (Bapa Haka) dalam bukunya, Merangkai Stanza Lagu Kebangsaan: 73 Esai-Esai Reflektif dalam Kuasa Pengetahuan, Politik PSDA, dan Problematika Kebijakan (2018), saya kembali teringat suatu kritik telak terhadap rezim studi kebijakan publik yang pada akhirnya terpaku pada persoalan perencana teknis tanpa menyentuh akar permasalahan. Soal pentingnya, seperti juga pertanyaan Bapa Haka, mengapa kebijakan tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat? Kalau kebijakan itu memang betul (dianggap) baik, mengapa tidak dapat berjalan? Bapa Haka mengungkapkan bahwa akibat korupsi, kebijakan publik yang berupa peraturan dibentuk dan berjalan demi peraturan itu sendiri. Walaupun dijalankan dengan “baik”, tetapi hasil nyata yang diharapkan masyarakat belum kunjung tiba. Para birokrat terbentuk untuk mengabdi kepada pengaturan administrasi kegiatan dan keuangan semata (Kartodiharjo, 2018: 4-5).

Bapa Haka sebetulnya telah menyadari dan memosisikan diri bahwa ilmu kebijakan harus ditempatkan secara reflektif atau self-criticism (otokritik) dan sudah pastinya politis. Para profesional dan pelaku kebijakan pengelolaan sumberdaya alam adalah aktor politik, meski bukan politikus. Dengan mengutip Peluso (2006), para professional dan pelaku kebijakan kehutanan jarang menyadari bahwa segenap kebijakan dan metode yang diterapkannya adalah sebuah tindakan politis (Kartodiharjo, 2016).

Jika menelisik lebih dalam, ada persoalan lebih besar yang perlu kita diagnosa lebih detail. Persoalan tersebut menyangkut apa yang disebut Tania Li (2012) sebagai nalar teknikalisasi yang dikembangkan oleh perancang kebijakan dan disambut gegap gempita oleh birokrat, aktivis LSM, dan para akademisi dalam studi-studi analisis dampak lingkungan, misalnya. Pada titik inilah saya ingin mengatakan bahwa menyentuh persoalan mendasar pada ekonomi politik bisa menerangi banyak persoalan. Salah satunya adalah tipu muslihat dari rezim administrasi kebijakan lingkungan yang terjadi selama ini.

Praktik teknikalisasi diawali dengan problematisasi untuk mengendus berbagai daftar kekurangan yang perlu dibenahi dalam persoalan pembangunan ataupun kebijakan lainnya. Ideologi yang terkandung di dalamnya adalah menyusun “teknikalisasi permasalahan”, yakni serangkaian praktik yang menampilkan permasalahan-permasalahan yang hendak diatur dan diselesaikan dengan merancang solusi-solusinya.

Dalam “teknikalisasi permasalahan” ini, serangkaian diagnosa, resep, dan teknik tertentu sudah tersedia bagi para ahli yang memang dilatih untuk menyusun rumus-rumus tersebut. “Teknikalisasi permasalahan” inilah yang kemudian bermain sebagai penegas kepakaran. Program-program singkat kursus singkat AMDAL dan kebijakan publik menjadi mesin pemberi label kepakaran untuk melakukan analisis lingkungan dan kebijakan dalam rencana eksploitasi sumberdaya alam. Dan ini berjangkit dimana-mana, termasuk di universitas dan birokrat.

Nah, satu aspek penting dari ideologi “teknikalisasi permasalahan” adalah dilucutinya aspek-aspek politik dari berbagai persoalan tersebut menjadi gejala non-politis. Tania Li (2012:13-15) dengan bernas mengungkapkan:

Seringkali para ahli-ahli program pembangunan mengesampingkan kesenjangan ekonomi politik dari diagnosa dan resep-resep mereka. Mereka lebih memusatkan perhatian pada persoalan kapabilitas orang-orang miskin daripada praktik-praktik pemiskinan satu kelompok oleh kelompok lainnya. Para ahli pembangunan terencana sebagai “mesin antipolitik” yang bersikeras menerjemahkan berbagai persoalan politis mengenai lahan, sumberdaya, lapangan kerja, maupun upah menjadi sekadar “masalah teknis” yang bisa diperbaiki melalui intervensi “pembangunan”. Sikap “anti-politik” ini tidak disadari dan menjadi semacam kebiasaan. Para ahli dilatih untuk membatasi permasalahan ke dalam kerangka teknis. Itulah pekerjaan mereka. Klaim atas kepakaran mereka tergantung pada kemampuan mendiagnosa masalah dalam kerangka yang pas dengan solusi yang tersedia dalam reportoar mereka.

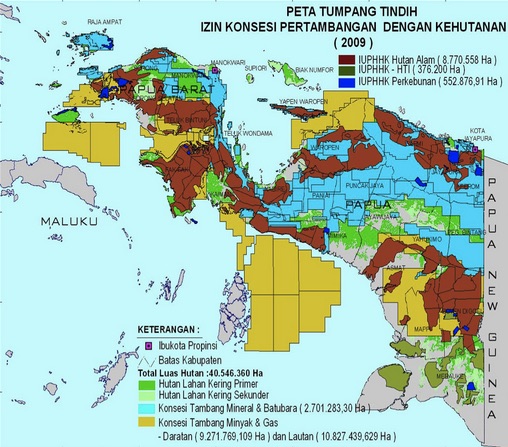

Dalam konteks inilah saya ingin meletakkan isu konservasi di Provinsi Papua Barat yang kita sambut dengan meriah seolah menawarkan harapan (palsu?) baru. Seiring wacana provinsi konservasi yang dikumandangkan oleh para elit politik, birokrat, dan akademisi kampus, tanah-tanah rakyat di kampung-kampung tidak terhindarkan tergerus investasi sawit, kayu, dan kuasa korporasi pesulap gila kuasa lainnya. Jika kita perhatikan dengan seksama, kencangnya laju eksploitasi sumberdaya alam berjalan beriringan dengan massifnya kampanye konservasi yang didukung LSM transnasional. Kedua-duanya berkehendak untuk memperbaiki. Namun, kehendak untuk memperbaiki tidak berada di ruang kosong.

Mendadak saya teringat gagasan Foucault yang digunakan Tania Li (2012) untuk memberikan suluh bahwa kehendak untuk memperbaiki terletak di gelanggang kekuasaan yang disebut dengan “kepengaturan”. Kepengaturan adalah “pengarahan perilaku” yakni upaya mengarahkan perilaku manusia dengan serangkaian cara yang telah dikalkulasi sedemikian rupa. Berbeda dengan pendisiplinan yang bertujuan memperbaiki perilaku melalui pengawasan ketat dalam kurungan (penjara, rumah sakit jiwa, sekolah), kepengaturan berkepentingan dengan peningkatan kesejahteraan orang banyak. Tujuannya adalah untuk menjamin “kesejahteraan masyarakat, perbaikan keadaan hidup mereka, peningkatan kemakmuran, usia harapan hidup, kesehatan dst.”

Kepengaturan, dengan demikian, bekerja untuk mengarahkan minat dan membentuk kebiasaan, cita-cita, dan kepercayaan. Perlu kita cermati, jangan-jangan ide konservasi berkubang di wilayah “kepengaturan” untuk kita bersama-sama meyakini dan mempercayainya. Namun pada sisi yang lain, sumberdaya alam tanpa henti dirampas oleh investasi. Dengan demikian, akademisi dan juga birokrat itu sendiri hanya sebatas menjadi perencana kebijakan yang berada di wilayah apolitis. Pada saat bara perlawanan rakyat memuncak, dan kita malah abai lalu berujar: “Otak mati, bodok, dibikin sejahtera malah tra mau.”

Hilangnya Tanah

Pada medio 2015, saya memperoleh kesempatan untuk mengunjungi sebuah kampung di kawasan teluk Propinsi Papua Barat. Wilayah sekitar distrik adalah wilayah investasi besar sebuah perusahaan multinasional. Salah satu kampung di distrik itu dikenal dengan Kampung SP (Satuan Pemukiman) untuk para transmigran yang mayoritas berasal dari Jawa dan sebagian dari NTT (Nusa Tenggara Timor) yang menjadi buruh sawit. Lalu dimana komunitas etnik lokal, orang-orang Papua yang mempunyai sejarah dengan tempat tersebut? Yang mempunyai ikatan dengan tempat yang sekarang sudah jauh berubah tersebut?

Mereka bermigrasi ke wilayah-wilayah saudara yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dan perkawinan. Sebagian besar menetap di ibukota distrik dan tanah-tanah yang menjadi hak mereka. Beberapa diantaranya berkumpul dan mendirikan kampung baru yang terdiri dari kerabat-kerabat mereka sendiri. Setelah beberapa wilayah dikavling-kavling oleh beberapa marga tertentu, cerita selanjutnya adalah hadirnya perpecahan. Ya, perpecahan.

Sebagian wilayah lainnya adalah lokasi dari berbagai macam perusahaan yang mengeruk kekayaan di kampung mereka. Nah, di sinilah salah satu cikal bakal perseteruan yang melibatkan marga-marga di kampung tersebut. Pemicunya adalah kahadiran berbagai macam perusahaan dari mulai sawit, kayu, dan yang lainnya. Situasi ini menguntungkan sekaligus mempersulit orang-orang Papua di kampung tersebut untuk mempsisikan dirinya. Di satu sisi mereka telah “tersisih” secara halus dengan hadirnya program transmigrasi. Di sisi lain mereka kembali terpaksa “bernegosiasi” dengan perusahaan yang menghimpit mereka dari berbagai penjuru.

Tanah yang merupakan hak-hak ulayat adalah sasaran dari perusahaan ini. Di bawah tanah dan hak ulayat masyarakat di kampung-kampung ini terdapat kekayaan alam luar biasa. Tanah sebagai warisan terakhir yang mereka miliki perlahan namun pasti menjadi bahan negosiasi dari perusahaan-perusahaan yang hadir di kampung mereka. Tak ayal lagi yang terjadi adalah perpecahan luar biasa di internal-internal marga untuk berusaha menegosiasikan hak ulayat mereka (baca: diri dan identitas mereka) dengan dunia global yang diwakili oleh perusahaan-perusahaan dengan berbagai implikasinya.

Oleh sebab itulah, untuk menerangi kompleksitas tergerusnya tanah-tanah ulayat di tanah Papua, tidak cukup hanya terpaku pada analisis kebudayaan (positifistik). Analisis kebudayaan inilah yang secara cerdik memetakan cara berpikir esensialis untuk menjelaskan ciri-ciri khas masyarakat Papua. Analisis inilah yang kemudian menjadi amunisi kolonialisme, sebuah cara untuk menaklukkan masyarakat Papua dan mencaplok tanah-tanahnya. Analisis yang setidaknya mampu mengatasi perspektif esensialis (dan eksotik) adalah ekonomi politik dan kemudian ekologi politik.

Suluh Ekologi Politik

White (2009) telah mengemukakan bahwa persoalan krisis lingkungan akibat ekploitasi sumberdaya alam yang berlebihan disebabkan terutama bukan oleh kegagalan teknis tetapi kegagalan politik. All ecological problems are simultaneously political and ecological, social and biophysical. Dengan pijakan ekonomi politik, perspektif ekologi politik paling tidak memberikan kita suluh tentang pengelolaan sumber daya alam yang betul-betul memperhatikan distribusi kekuasaan dan hak kepemilikan kepada rakyat.

Basis material (tanah/hutan dan sumber daya lainnya) dengan demikian menjadi sangat penting. Namun, realitas di tapak sungguh-sungguh getir. Rakyat di kawasan hutan dan wilayah kaya sumberdaya alam justru berada di wilayah frontier (garda depan) yang lambat namun pasti akan tersingkir. Sangaji (2012) dengan mengutip Tania Li (2011) di bukunya, Powers of Exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia, menunjukkan empat faktor kuasa yang mengeksklusi pihak lain dari akses terhadap tanah di Asia Tenggara yaitu: (1) regulasi, terutama berhubungan dengan aneka peraturan sah dari negara; (2) pemaksaan dengan kekerasan, baik oleh negara maupun aktor non-negara; (3) pasar, yang membatasi akses ke tanah lewat mekanisme harga dan memberi insentif untuk klaim atas tanah yang lebih individualis; (4) legitimasi, yakni aneka bentuk justifikasi moral, seperti klaim hak turun-temurun, pertimbangan ilmiah, rasionalitas ekonomi, dan klaim pemerintah untuk mengatur. Keempat aspek kuasa itu kiranya tepat untuk menggambarkan kenyataan rakyat di kawasan kaya sumberdaya alam yang disingkirkan dari tanah mereka, terutama melalui negara dan korporasi berbasis pengerukan sumber daya alam.

Saya memandang silang sengkarut pengelolaan sumberdaya alam di tanah Papua dan juga di Indonesia, tidak terlepas dari keengganan kita untuk menelisik kembali konsep-konsep dasar tentang ekonomi politik dan kemudian ekologi politik. Meski telah banyak memantik kritik, kajian ekonomi politik/ekologi politik sangat penting sebagai pondasi awal untuk memahami asal muasal perampasan hak rakyat atas sumberdaya alamnya.

Namun, kita tidak boleh membabi buta. Jika kita mendalami secara mikro, rakyat di kawasan kaya sumberdaya alam telah terpapar relasi produksi dan terbentuknya para elite lokal yang mengakumulasi basis ekonomi politik. Program-program pembangunan yang datang dan pergi silih berganti kadang abai melihat relasi produksi ini. Yang justru terjadi kini adalah terbentuknya para elit lokal (oligarki lokal) yang terus mengonsolidasi basis-basis ekonomi politik di beberapa wilayah kaya sumberdaya alam, tidak terkecuali di tanah Papua.***

Denpasar, Bali, 24 Februari 2019

I Ngurah Suryawan, adalah seorang antropolog. Bukunya yang berjudul Jiwa yang Patah: Rakyat Papua, Sejarah Sunyi, dan Antropologi Reflektif, akan cetak ulang pada 2019 ini.

Esai ini awalnya adalah catatan pedamping bedah buku Hariadi Kartodihardjo, Merangkai Stanza Lagu Kebangsaan di Aula Pascasarjana Universitas Papua (UNIPA) Manokwari, 25 Februari 2019. Catatan sederhana ini saya tulis sebagai bentuk apresiasi sekaligus penghargaan atas pemikiran dan inspirasi Pak Haka. Saya juga memohon maaf tidak bisa menghadiri bedah bukunya di Manokwari. Semoga catatan ini berguna.

Kepustakaan:

Kartodihardjo, Hariadi (2018). Merangkai Stanza Lagu Kebangsaan: 73 Esai-Esai Reflektif dalam Kuasa Pengetahuan,Politik PSDA, dan Problematika Kebijakan, Jakarta: FWI.

Kartodihardjo, Hariadi (2016). “Diskursus dan Kebijakan Institusi – Politik Kawasan Hutan: Menelusuri Studi Kebijakan dan Gerakan Sosial Sumber Daya Alam di Indonesia”, Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, 13 ebruari 2016.

Li, Tania Murray (2012). The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia, Jakarta: Marjin Kiri.

Li, Tania Murray (2002). Proses Transformasi Daerah Pedalaman Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Peluso, Nancy Lee (2006). Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa, Jakarta: Konphalindo.

Ramstedt, Martin dan Fadjar Ibnu Thufail (editor). (2011). Kegalauan Identitas: Agama, Etnisitas, dan Kewarganegaraan pada masa Pasca-Orde Baru, Jakarta: PSDR LIPI, Max Planck Institute for Social Anthropology dan Grasindo.

Sangaji, Arianto (2012). “Masyarakat Adat, Kelas, dan Kuasa Eksklusi”, Kompas, 21 Juni 2012.

Sunito, Satyawan (2018). “Review Buku I Ngurah Suryawan, Ruang Hidup yang Redup”, makalah terbatas tidak dipublikasikan.

White, Ben (2009). “Dibalik Pertarungan

Sumber Daya Alam Indonesia: Ekologi Politik dan Penerapannya pada Studi dan

Perjuangan Lingkungan Hidup” dalam Jurnal

Tanah Air edisi Oktober – Desember 2009 terbitan Walhi.

[1] Diskusi dan bedah buku 3 karya saya tentang Papua, Ruang Hidup yang Redup: Gegar Ekologi Orang Marori dan Kanum di Merauke, Papua (2018); Papua Versus Papua: Perubahan dan Perpecahan Budaya (2017); Suara-Suara yang Dicampakkan: Ontran-Ontran Tak Berkesudahan di Tanah Papua (2018) kerjasama Departemen SKPM IPB, Pusat Studi Agraria IPB, dan Sajogyo Institute di Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB, 25 Oktober 2018.