Ilustrasi: Bird in Flight

Pengantar

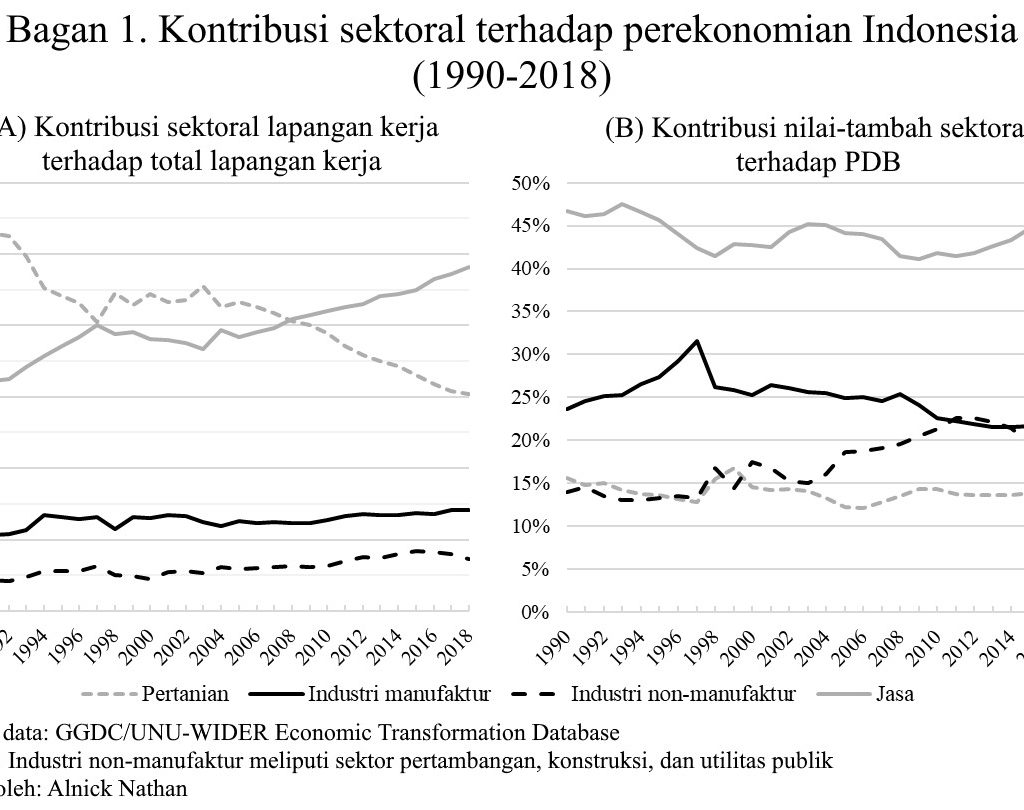

Sejak krisis 1997, sektor industri manufaktur yang telah menjadi motor utama dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru kini mengalami stagnasi. Sebagaimana ditunjukkan oleh Bagan 1, antara tahun 1996 dan 2018, kontribusi nilai-tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB menurun dari 27% ke 20%. Pada periode yang sama, kontribusinya terhadap lapangan kerja cenderung stagnan, hanya sedikit meningkat dari 12% ke 14%. Padahal, pada masa Orde Baru, sektor tersebut berkembang pesat dengan kontribusi sektoral terhadap PDB dan lapangan kerja antara 1971 dan 1995 meningkat dari 9.4% ke 24.2% dan dari 6.8% ke 12.6% (Booth, 2016: 68). Hal ini membuat sebagian kalangan ekonom mengatakan bahwa Indonesia tengah mengalami “deindustrialisasi prematur” di mana kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian menurun sebelum mencapai tahap kematangannya (Tadjoeddin & Chowdhury, 2019).

Padahal, bagi negara berkembang seperti Indonesia, sektor industri manufaktur tetap menjadi kunci. Pengembangan sektor tersebut mampu lebih efektif meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong proses transformasi struktural ekonomi—yakni pergeseran struktur ekonomi dari kegiatan-kegiatan dengan nilai-tambah dan upah yang lebih rendah ke yang lebih tinggi—secara berkelanjutan (Szirmai, 2012; Storm, 2015; Hauge & Chang, 2019; Hauge, 2023). Sementara itu, sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya, ketidakmampuan Indonesia dalam mendorong industrialisasi dan transformasi struktural ekonomi yang berkelanjutan membuat mayoritas kelas pekerja Indonesia bekerja dalam kerentanan akibat tidak adanya lapangan kerja layak dalam jumlah memadai. Maka dari itu, mendorong pengembangan sektor industri manufaktur dan proses transformasi struktural di Indonesia menjadi sebuah keharusan untuk membangun kapabilitas industri dalam negeri dan memperbaiki situasi pasar tenaga kerja Indonesia.

Demi tujuan itu, kebijakan industri (industrial policy) memainkan peran yang penting. Secara umum, kebijakan industri dapat dipahami sebagai kebijakan atau intervensi negara yang ditujukan untuk mengubah komposisi sektoral atau struktur perekonomian nasional demi mencapai suatu tujuan tertentu (Rodrik, 2004; Andreoni & Chang, 2016; Stiglitz, 2017; Hauge, 2023). Bagi negara-negara “Macan Asia” seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan Singapura, kemampuan mereka dalam menjalankan kebijakan industri dengan efektif memungkinkan mereka untuk industrialisasi dan bertransformasi menjadi negeri berpendapatan tinggi (Storm, 2015).

Kebijakan industri juga telah menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi bagi perekonomian “naik-daun” (emerging economies) seperti Brazil dan Tiongkok (Andreoni & Tregenna, 2020). Terutama, kesuksesan pembangunan ekonomi Tiongkok hingga mampu menguasai ceruk pasar dan teknologi energi terbarukan juga dimungkinkan berkat kebijakan industri mereka (Lewis, 2024).

Persoalannya: bagaimana seharusnya kebijakan industri diterapkan dan dijalankan? Pengalaman Indonesia sendiri, terlebih pada masa Orde Baru, seakan membenarkan kalangan ekonom arus utama dan pro-pasar bebas bahwa intervensi negara yang berlebihan dalam perekonomian menyebabkan inefisiensi ekonomi, perburuan rente (rent-seeking), dan kegagalan dalam menciptakan industri domestik yang kompetitif (Hill, 1996; Aswicahyono et al, 2000). Dengan demikian, dibutuhkan perumusan dan penerapan kebijakan industri yang tepat agar ia tidak menjadi sekadar sarana untuk terus-menerus menyusui bayi yang udah gede, di mana negara terus-menerus melindungi dan mendukung industri yang tidak efisien dan tidak mampu bersaing.

Dalam tulisan ini, saya akan menjelaskan bagaimana dua negara “Macan Asia”, yakni Korea Selatan dan Singapura, mampu menggunakan kebijakan industri dengan efektif untuk mendorong industrialisasi mereka.

Definisi kebijakan industri

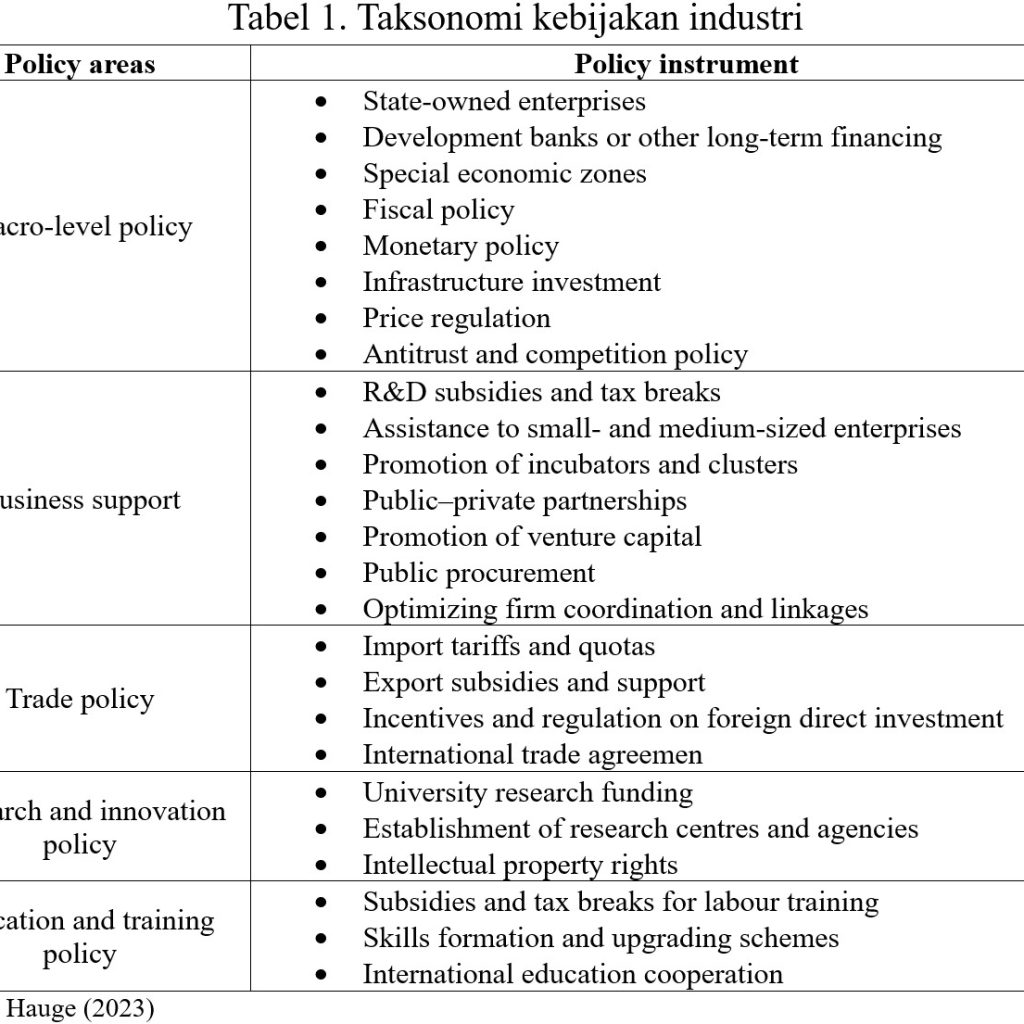

Terdapat perdebatan di kalangan ekonom mengenai definisi dan cangkupan kebijakan industri (lihat Tabel 1). Definisi tradisional kebijakan industri utamanya merujuk pada kebijakan “selektif” (selective) di mana intervensi atau dukungan negara secara langsung menyasar pada industri, sektor, atau perusahaan tertentu (Andreoni & Chang, 2016; Hauge, 2023). Kebijakan industri semacam ini juga dapat disebut dengan kebijakan industri vertikal atau sektoral. Contoh dari kebijakan industri selektif misalnya tarif impor untuk barang-barang tertentu demi melindungi industri belita (infant industry) dalam negeri, dukungan keuangan atau fiskal bagi perusahaan atau sektor industri tertentu, pengembangan BUMN dalam sektor-sektor tertentu, persyaratan kandungan lokal (local content requirements), atau menerapkan monopoli bagi perusahaan dalam negeri atas produk tertentu (Chang, 1993; Andreoni & Tregenna, 2020; Hauge, 2023).

Akan tetapi, bagi kalangan ekonom arus utama yang mendukung kebijakan industri, mereka cenderung memahaminya sebagai kebijakan industri “luas” (broad). Dalam hal ini, intervensi negara ditujukan untuk memperbaiki “kegagalan pasar” (market failures) yang mencegah mekanisme pasar bekerja dengan lebih efisien sehingga membuat perkembangan usaha yang lebih optimal menjadi terhambat (Rodrik, 2004; Stiglitz, 2017). Kebijakan industri ini bisa juga disebut dengan kebijakan industri umum (general) atau horizontal di mana intervensi negara hanya diarahkan untuk menyediakan barang publik (public goods)—seperti infrastruktur, aktivitas R&D, kawasan ekspor khusus, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta angkatan kerja yang terdidik dan terampil—atau insentif fiskal yang tidak mendiskriminasi antara perusahaan atau sektor.

Ekonom arus utama berpendapat bahwa kebijakan industri luas lebih baik dibandingkan selektif. Kebijakan industri selektif dianggap mendistorsi harga atau mekanisme pasar (getting price wrong) karena mensyaratkan negara terlebih dahulu “memilih pemenang” (picking winners), yakni menentukan secara ex ante perusahaan atau industri mana yang akan dikembangkan dan diberi dukungan oleh negara alih-alih membiarkan mekanisme persaingan pasar menyaringnya secara ex post. Dengan demikian, kebijakan selektif dianggap berpotensi menciptakan perburuan rente dan inefisiensi sehingga menimbulkan misalokasi sumber daya dan tingkat pertumbuhan ekonomi atau perusahaan yang tidak optimal (Chang, 1993; Hill, 1996; Aswicahyono et al, 2000).

Namun demikian, saya berpendapat bahwa perdebatan kebijakan industri mana yang “benar” atau “salah” seperti itu tidak produktif karena beberapa alasan. Pertama, pembedaan antara kebijakan industri “selektif” dan “luas” cukup lemah secara konseptual. Sebagaimana dijelaskan Andreoni & Chang (2016), bahkan kebijakan industri “luas” yang dianggap tidak selektif pada kenyataannya dapat menimbulkan efek diskriminatif implisit karena hanya sektor atau perusahaan tertentu saja yang mampu memanfaatkan kebijakan tersebut dengan maksimal. Misalnya, manfaat dari kebijakan untuk membangun infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, rel kereta, hanya bisa dinikmati oleh perusahaan yang lokasinya berdekatan dengan infrastruktur tersebut atau di mana penggunaan infrastruktur tersebut menjadi kunci bagi kegiatan atau operasi perusahaan tersebut.

Selain itu, manfaat dari kebijakan industri untuk menyediakan tenaga kerja terdidik dan terampil tentu hanya bisa dinikmati secara lebih maksimal oleh sektor atau industri berteknologi-tinggi ketimbang berteknologi-rendah (Lihat Andreoni & Chang, 2016: 493-494). Dengan demikian, persoalannya bukanlah apakah kebijakan industri harus menyasar atau tidak melainkan perusahaan, industri, atau sektor apa yang perlu disasar dan bagaimana cara yang tepat untuk melakukannya.

Kedua, preferensi kalangan ekonom arus utama terhadap kebijakan industri “luas” (yang baik) ketimbang “selektif” (yang buruk) dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi pertumbuhan ekonomi. Mendorong proses transformasi struktural yang berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar memperbaiki “kegagalan pasar” tetapi juga intervensi kebijakan yang mampu menyelesaikan persoalan koordinasi (coordination problems) dalam alokasi investasi yang muncul dalam proses pembangunan ekonomi. Upaya penyelesaiannya tentu membutuhkan intervensi kebijakan industri yang bisa saja “selektif” dan mendistorsi harga pasar dalam derajat yang cukup substansial (Chang, 1993; Rodrik, 2004; Eichengreen, 2012; Lee et al, 2012; Storm, 2015; Cherif & Hasanov, 2019; Andreoni & Chang, 2019). Negara-negara yang mampu melakukan transformasi struktural dan menjadi negara berpendapatan tinggi telah menggunakan kebijakan industri yang beragam, melingkupi kebijakan “selektif” dan “luas” (Chang, 1993; Lee et al, 2012; Hauge & Chang, 2019; Cherif & Hasanov, 2019; Hauge, 2023). Lebih dari itu, Lee et al (2012) menunjukkan bahwa strategi kebijakan industri tidaklah statis namun dinamis dan sekuensial, dengan menggunakan pendekatan kebijakan yang berbeda untuk jangka waktu tertentu berdasarkan konteks dan kebutuhan yang berubah (lihat juga Ang, 2024).

Maka dari itu, tidak ada yang “lebih baik” di antara kebijakan industri “selektif” atau “luas” dalam merangsang pertumbuhan dan transformasi struktural ekonomi. Yang paling penting adalah menawarkan intervensi kebijakan industri yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan: “pembuat kebijakan seharusnya berfokus pada desain dan implementasi dari formula bentuk-fungsi kelembagaan yang paling cocok dengan konteks dan tahap pembangunan yang mereka hadapi (Andreoni & Chang, 2019: 144).

Kebijakan Industri di Korea Selatan dan Singapura

Seperti yang akan dijelaskan berikut, Korea Selatan dan Singapura mampu secara efektif mengombinasikan kebijakan industri “selektif” dan “luas” untuk memacu pertumbuhan dan transformasi struktural ekonomi mereka. Setidaknya, kebijakan industri memainkan tiga fungsi penting di kedua negara tersebut. Pertama, memobilisasi sumber daya keuangan demi membiayai investasi dan pembangunan infrastruktur publik. Kedua, mendorong koordinasi pasar untuk memfasilitasi kebijakan industri yang optimal. Ketiga, menggunakan kebijakan industri untuk mengembangkan kapabilitas produksi dan industri mereka.

Memobilisasi sumber daya keuangan untuk investasi dan pembangunan infrastruktur publik

Dalam memulai proses industrialisasi, pemerintahan Korea Selatan dan Singapura berupaya untuk menguasai sumber daya keuangan dan mengakumulasi modal domestik. Ini menjadi langkah penting karena, mengingat keterbelakangan ekonomi mereka, mereka mengalami kelangkaan modal domestik yang diperlukan negara dalam membiayai agenda pembangunan. Sementara itu, mengandalkan modal swasta berpotensi menghasilkan volume investasi yang kurang memadai atau mengalokasikan investasi ke kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Persoalan tentang alokasi investasi dan keterbatasan modal swasta dalam proses pembangunan ekonomi juga dibahas oleh ekonom sosialis Michał Kalecki (Lihat Kalecki, 1976).

Dengan demikian, membangun stok modal dan lembaga keuangan domestik memungkinkan negara untuk secara langsung mengalokasikan investasi publik bagi proyek pembangunan atau sektor industri yang mampu memaksimalkan tingkat industrialisasi dan perkembangan ekonomi. Akan tetapi kedua negara tersebut menggunakan pendekatan kebijakan yang berbeda untuk mencapai tujuan itu.

Di Korea Selatan, pemerintahnya mengandalkan bank publik dan kebijakan moneter untuk membiayai investasi publik. Pada tahun 1960-an, pemerintah Korea Selatan mulai menguasai sumber daya dan lembaga keuangan dengan menasionalisasi bank-bank komersial dan mendirikan bank-bank milik negara. Mereka juga secara aktif menggunakan kebijakan moneter untuk membangun modal domestik untuk membiayai investasi. Mereka menetapkan suku bunga yang relatif tinggi, menaikkannya dari 15% ke 30% di tahun 1965, untuk mendorong peningkatan tabungan (savings) dan perkembangan pasar modal, yakni dengan menggeser tabungan dari pasar informal yang tidak teregulasi ke lembaga perbankan formal di bawah kendali negara (Lee et al, 2012: 728).

Melalui kendalinya atas lembaga perbankan dan keuangan, pemerintah Korea Selatan mengontrol alokasi kredit secara langsung. Mereka membatasi pinjaman konsumen dan memprioritaskan kredit untuk perusahaan eksportir atau di sektor “prioritas”. Bagi perusahaan-perusahaan semacam itu, negara menyediakan akses ke kredit murah dan beragam beragam “policy loans” dengan suku bunga di bawah nilai pasar dan bahkan mengkompensasi bank-bank yang merugi karena pinjaman ke perusahaan-perusahaan eksportir (Eichengreen, 2012; Lee et al, 2012). Istilah “policy loans” merujuk pada beragam kredit atau pinjaman murah yang disediakan pemerintah Korea Selatan melalui bank komersial kepada perusahaan-perusahaan dalam sektor atau kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan industri dan agenda industrialisasi negara.

Berbeda dengan Korea Selatan, pemerintahan Singapura tidak terlalu mengandalkan kebijakan moneter. Mereka cenderung memprioritaskan stabilitas makroekonomi dengan menetapkan tingkat suku bunga relatif sesuai dengan market-clearing rate (Huff, 1995: 1427). Meskipun begitu, demi membiayai investasi publik, Singapura mengandalkan strategi forced-savings melalui Central Provident Fund (CPF). CPF berperan sebagai dana pensiun (provident fund) yang dibiayai melalui kontribusi jaminan sosial dari buruh dan pemberi kerja yang dapat digunakan untuk tabungan pensiun, asuransi kesehatan, dan kredit hunian. Namun, CPF menjadi instrumen kunci untuk beberapa alasan.

Pertama, sebagai cara untuk mengakumulasi tabungan (savings) yang dapat digunakan sebagai cara tidak sarat-inflasi (non-inflationary) untuk membiayai investasi publik. Pemerintah Singapura memanfaatkan dana investasi CPF untuk membangun hunian publik bersubsidi dari Housing and Development Board (HDB), untuk membiayai BUMN yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan ekonomi penting, atau untuk investasi saham, obligasi, atau aset di luar negeri (Huff, 1995; Huat, 2016). Kedua, CPF berperan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, yakni mengatasi kendala neraca pembayaran (balance-of-payments constraints) dan inflasi yang dapat ditimbulkan dari aliran masuk modal luar negeri dalam jumlah besar melalui akumulasi tabungan publik (public savings). Konsekuensinya, Singapura umumnya memiliki surplus anggaran dan tingkat-tabungan (savings-rate) yang tinggi, dengan meningkatnya tingkat-tabungan dari 10% ke 40% antara tahun 1960-an dan 1980-an (Huff, 1995: 1426).

Selain itu, baik Korea Selatan maupun Singapura juga mengandalkan BUMN atau badan publik untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan bagi tumbuhnya industri. Pada tahun 1960-an, Korea Selatan mendirikan Korean Electric Power Corporation dan Korea Water Resource Corporation untuk menyediakan listrik dan air untuk kawasan industri, Korean Resource Corporation untuk menyediakan bahan baku industri, Korean Expressway Corporation untuk membangun infrastruktur rel dan logistik, dan Korea Trade-Investment Promotion Agency untuk riset dan promosi di pasar ekspor (Lee et al, 2012: 728). Sementara itu, Singapura mendirikan BUMN seperti HDB untuk membangun hunian publik bersubsidi, Public Utilities Board untuk infrastruktur listrik dan air, Telecommunication Authority of Singapore untuk infrastruktur komunikasi, Jurong Town Corporation untuk mengembangkan dan mengelola kawasan bisnis dan industri, serta Port of Singapore Authority untuk mengembangkan dan mengelola infrastruktur pelabuhan serta logistik (Huff, 1995; Huat, 2016).

Koordinasi pasar untuk memfasilitasi kebijakan industri

Setelah mengamankan sumber daya keuangan dan infrastruktur, persoalannya kemudian adalah bagaimana cara mengalokasi investasi publik ke perusahaan dan industri dengan lebih efisien dan memaksimalkan pertumbuhan. Untuk hal ini, Korea Selatan dan Singapura memilih untuk menggeser strategi industrialisasi mereka dari substitusi-impor ke orientasi-ekspor, terutama dalam industri ringan dan padat-modal seperti tekstil. Di Singapura, pergeseran ini dilakukan pada tahun 1965 mengikuti kemerdekaan Singapura dari Malaysia sementara di Korea Selatan ia dilakukan mengikuti kenaikan rezim presiden Park Chung-Hee pasca kudeta militernya di tahun 1962 (Huff, 1995; Lee et al, 2012).

Industrialisasi berorientasi-ekspor diperlukan karena tiga alasan. Pertama, ekspor ke pasar global menjadi penting untuk menanggulangi pasar domestik yang lemah sehingga memungkinkan industri manufaktur untuk berkembang. Kedua, untuk menarik investasi luar negeri demi melonggarkan kendala dalam investasi modal untuk membiayai pertumbuhan industri manufaktur, mendorong difusi dan pembelajaran teknologi dari sumber asing, serta untuk membantu pembayaran hutang luar negeri. Ketiga, dan paling penting, kegiatan ekspor dianggap sebagai acuan yang dapat diandalkan untuk mengukur kinerja perusahaan dan memastikan agar investasi dan dukungan negara kepada perusahaan atau industri dimanfaatkan secara maksimal untuk memperbaiki kinerja atau meningkatkan skala/kapabilitas produksi mereka, alih-alih disia-siakan sebagai rente yang tidak efisien.

Yang terakhir ini cukup penting karena ia menunjukkan biner palsu antara kebijakan industri “selektif” dan “luas”: industrialisasi berorientasi-ekspor memastikan bahwa perusahaan atau industri dapat, secara bersamaan, didisiplinkan oleh mekanisme pasar sekaligus juga menerima dukungan negara yang mendistorsi pasar (Chang, 1993; Eichengreen, 2012; Lee et al, 2012; Cherif & Hasanov, 2019).

Selain itu, kedua negara tersebut juga secara aktif memfasilitasi koordinasi pasar (market coordination) antara sektor swasta dan publik demi mengatasi persoalan koordinasi yang menghambat pertumbuhan perusahaan dan proses transformasi struktural secara optimal. Di satu sisi, pemerintah mungkin tidak memiliki informasi yang memadai terhadap performa ekonomi perusahaan dan hambatan struktural, keuangan, atau teknologi yang dihadapi perusahaan dalam meningkatkan kapabilitas produksi mereka. Di sisi lain, perusahaan bisa saja tidak memiliki informasi yang memadai tentang ketersediaan sumber daya publik atau swasta yang dapat mendukung kegiatan usaha mereka. Selain itu, mereka juga bisa menghadapi ketidakpastian atas kondisi pasar dan arah perkembangan ekonomi ke depannya yang membuat mereka enggan berinvestasi ke industri yang beresiko tinggi.

Maka dari itu, membangun mekanisme yang memfasilitasi koordinasi serta pertukaran informasi antara sektor publik dan swasta menjadi penting dalam menerapkan kebijakan industri. Pertama, mekanisme ini menjamin agar kedua belah pihak memiliki pengetahuan yang memadai atas situasi dan arah perkembangan ekonomi. Kedua, memastikan dukungan publik terhadap perusahaan atau industri dialokasikan secara efisien. Ketiga, memungkinkan negara untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mencegah pertumbuhan perusahaan serta industri secara optimal lalu mengatasinya lewat intervensi dan komitmen kebijakan yang sesuai (Chang, 1993; Rodrik, 2004; Eichengreen, 2012; Lee et al, 2012; Stiglitz, 2017).

Dalam hal ini, pemerintah Korea Selatan menggunakan Economic Planning Board (EPB) dan Ministry of Commerce and Industry (MCI). Peran utama mereka adalah untuk memonitor performa ekonomi dan perusahaan serta memberikan intervensi kebijakan yang dibutuhkan. Terlebih lagi, melalui “Export Situation Room” khusus, pejabat pemerintahan dan pimpinan bisnis dari perusahaan-perusahaan eksportir yang menerima dukungan negara dapat bertukar informasi tentang kinerja perusahaan, terutama untuk memenuhi sasaran ekspor. Perusahaan yang kinerjanya bagus dihargai dengan dukungan keuangan dan kebijakan tambahan sementara mereka yang gagal mencapai sasaran terancam mendapatkan sanksi atau kehilangan dukungan negara (Chang, 1993; Eichengreen, 2012; Lee et al, 2012).

Sementara itu, Singapura menggunakan Economic Development Board (EDB) sebagai instrumen utama mereka dalam mengoordinasi dan mengelola investasi publik. Lembaga ini berperan sebagai “badan satu-pintu” untuk memfasilitasi perusahaan dalam berinvestasi atau mendirikan usaha di Singapura. Selain itu, mereka juga diberikan wewenang yang luas untuk menyediakan “konsultasi profesional dan membantu calon investor dalam mencari lokasi, mitra investasi, kontraktor hilir dan hulu, dan suplai tenaga kerja”, “layanan dan infrastruktur publik yang murah dan efisien”, “memperantarai antara investor dan semua lembaga pemerintahan yang relevan”, serta “insentif fiskal, hibah, dan program pelatihan staff” (Huat, 2016: 503; lihat juga Wong, 2001).

Kebijakan industri: “mendorong” industri domestik atau “menarik” modal internasional

Koordinasi pasar berperan penting Korea Selatan dan Singapura untuk mengawasi kinerja perusahaan dan industri, mengidentifikasi kendala bagi perkembangannya, dan menawarkan kebijakan industri yang tepat untuk mengatasinya. Namun, kedua negara tersebut mengambil pendekatan yang berbeda dalam mendorong proses transformasi struktural mereka dari industri berteknologi-rendah dan padat-karya menjadi berteknologi-tinggi dan padat-modal. Korea Selatan menggunakan kebijakan industri untuk “mendorong” perkembangan kapabilitas industri domestik mereka dengan mendukung tumbuhnya “chaebols” atau konglomerasi milik-keluarga yang menguasai banyak bisnis atau industri penting bagi pembangunan. Sementara itu, perekonomian Singapura yang sangat bergantung pada penanaman modal asing menggunakan kebijakan industri untuk “menarik” modal asing dan perusahaan multinasional (PMN) yang memiliki kapabilitas teknologi dan industri canggih untuk mendirikan operasi mereka di Singapura.

Pada tahun 1970-an, pemerintahan Korea Selatan mempromosikan agenda Heavy and Chemical Industry (HCI) demi membangun industri berat seperti baja, logam, kimia, mesin, elektronik, perkapalan, dan petrokimia. Namun, karena sektor-sektor tersebut relatif baru dan modal swasta enggan untuk berinvestasi karena resiko dan ketidakpastian yang tinggi, negara menggunakan kebijakan industri untuk memberi sinyal komitmen kebijakan jangka panjang terhadap sektor-sektor tersebut. Di satu sisi, negara terlibat secara langsung dalam agenda HCI misalnya dengan mendirikan BUMN pabrik baja, Pohang Iron and Steel Company (POSCO). Di sisi lain, negara juga memfasilitasi keterlibatan para chaebols dalam agenda HCI dengan menawarkan beragam insentif fiskal dan keuangan, seperti dengan mendirikan National Investment Fund (NIF) pada tahun 1974 untuk menyediakan pinjaman murah bagi perusahaan-perusahaan sektor HCI, akses ke “policy loans” bersubsidi, dan dukungan negara lainnya (Lee et al 2012: 730; lihat juga Chang, 1993; Eichengreen, 2012).

Pemerintahan Korea Selatan juga secara aktif mengintervensi ekonomi dengan mengelola kompetisi pasar dan memfasilitasi pengembangan kapabilitas industri (industrial upgrading). Mereka membatasi penanaman modal dan kepemilikan asing di proyek-proyek HCI kecuali mereka bisa menawarkan manfaat tertentu—misalnya dengan menyediakan suplai bahan baku yang stabil, pembeli jangka panjang atas produk yang dihasilkan, atau transfer teknologi ke perusahaan domestik. Mereka, misalnya, melarang penanaman modal asing di sektor-sektor “prioritas” seperti sektor HCI, industri “belita”, sektor dengan konten bahan baku impor yang tinggi, hingga industri barang konsumsi terutama barang mewah. Secara efektif penanaman modal asing di luar Kawasan Ekonomi Khusus (Free Trade Zone) dibatasi dengan ketat oleh negara (Chang, 1993: 141). Selain itu, Korea Selatan juga memfasilitasi pertumbuhan industri domestik melalui kebijakan yang membatasi persaingan pasar (Chang, 1993; Eichengreen, 2012; Lee et al, 2012).

Di satu sisi, negara melindungi perusahaan-perusahaan tertentu dari persaingan pasar asing dengan membatasi impor untuk barang-barang tertentu, seperti peralatan dan mesin. Di sisi lain, negara juga memfasilitasi konsolidasi usaha (merger and acquisition) di sektor-sektor HCI—terutama bagi perusahaan yang tidak efisien atau gagal bersaing—dan melindungi sebagian perusahaan dari persaingan pasar domestik dengan menetapkan monopoli atau spesialisasi pasar produk bagi mereka. Tidak hanya itu, pemerintah Korea Selatan juga menerapkan beberapa “program rasionalisasi” untuk mendorong pengembangan industri lebih lanjut. Perusahaan atau industri yang masih mengandalkan teknologi lama atau terbelakang tapi masih memiliki potensi untuk berkembang diberikan beragam dukungan fiskal dan subsidi untuk menerapkan teknologi baru serta meningkatkan kapabilitas industri mereka (Chang, 1993; Eichengreen, 2012; Lee et al, 2012).

Tidak seperti Korea Selatan yang sangat proteksionis, Singapura cenderung mendukung perdagangan bebas (laissez faire). Namun, ia secara efektif mengkombinasikan kebijakan industri “selektif” dan “luas” untuk mengembangkan kapabilitas industri mereka. Pada tahun 1970-an, mengikuti kesuksesan tahap awal industrialisasi mereka, pemerintahan Singapura berupaya mendorong investasi berteknologi-tinggi dan padat-modal ke dalam negeri mereka (misalnya, industri elektronik, kimia, dan manufaktur peralatan industri). Di sini, EDB tetap memainkan peran penting. Selain memfasilitasi investor dan menyediakan dukungan keuangan dan fiskal yang dibutuhkan, wewenang mereka juga diperluas untuk memainkan fungsi kewirausahaan (entrepreneurial function).

EDB ditugaskan untuk mengawasi dinamika perkembangan teknologi dan ekonomi global, mengidentifikasi dan memikat calon investor asing atau kegiatan bisnis yang memenuhi kriteria atau kebutuhan dari agenda pembangunan ekonomi nasional, dan berinvestasi secara langsung untuk mengambil andil saham dan resiko bagi industri dengan ongkos modal dan resiko yang tinggi (Wong, 2011: 537; lihat juga Huat, 2016).

Singapura juga mampu memikat investasi luar negeri (terutama di sektor-sektor berteknologi-tinggi) karena kemampuannya dalam menyediakan investasi dan infrastruktur publik berkualitas. Ia mampu menyediakan infrastruktur pelabuhan, logistik, telekomunikasi, listrik, air, dan transportasi umum yang membuatnya menjadi lokasi berbisnis dan investasi yang lebih menguntungkan ketimbang negara-negara lain. Selain itu, Singapura juga berinvestasi pada lembaga pendidikan dan riset dalam negeri untuk mendukung peningkatan kapabilitas inovasi domestik, memfasilitasi difusi/transfer teknologi, dan menciptakan tenaga kerja terdidik/terampil yang diperlukan bagi pertumbuhan sektor-sektor berteknologi-tinggi. Alhasil, intervensi kebijakan industri semacam itu memungkinkan Singapura untuk menjadi pusat inovasi dan perdagangan regional (Huff, 1995; Wong, 2001).

Penutup

Berbeda dengan pendapat kalangan ekonom arus utama atau pro-pasar bebas, kebijakan industri dan intervensi negara dalam perekonomian berkontribusi besar bagi dua negara “Macan Asia”, yakni Korea Selatan dan Singapura, dalam melakukan industrialisasi dan menjadi negara berpendapatan tinggi. Mereka mampu mengombinasikan kebijakan industri “selektif” dan “luas” demi memobilisasi sumberdaya memobilisasi sumber daya keuangan untuk membiayai investasi publik dan proyek pembangunan, melakukan koordinasi pasar untuk memfasilitasi pengembangan sektor industri tertentu, dan menyediakan dukungan negara untuk mengembangkan kapabilitas produksi atau industri mereka. Selain itu, Korea Selatan dan Singapura juga menunjukkan bahwa kebijakan industri yang efektif dalam memaksimalkan pertumbuhan industri dan perekonomian perlu, di saat yang bersamaan, memastikan bahwa perusahaan atau industri yang mendapatkan dukungan negara yang mendistorsi pasar juga dapat didisiplinkan oleh mekanisme pasar untuk menjadi lebih efisien dan produktif.

Pengalaman Korea Selatan dan Singapura mempersoalkan preskripsi kebijakan yang biasanya ditawarkan oleh kalangan ekonom arus utama untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Bagi mereka, intervensi kebijakan seharusnya diarahkan hanya sebatas menciptakan stabilitas makroekonomi dan iklim berbisnis yang “bersahabat” dan “setara” (dengan mendorong deregulasi dan liberalisasi ekonomi) atau intervensi sisi-pasokan (supply-side) dengan menyediakan barang publik yang dibutuhkan oleh sektor swasta seperti infrastruktur atau tenaga kerja yang terdidik atau terampil. Namun, negara-negara Asia Timur dan Tiongkok—belakangan ini—telah menunjukkan bahwa preskripsi kebijakan semacam itu tidak akan mampu mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan industri dengan cukup memadai. Mengutip ekonom Dani Rodrik, persoalannya bukan lagi iya/tidak melainkan bagaimana (melakukan kebijakan industri).

Meskipun begitu, terdapat persoalan tentang kondisi sosial seperti apa yang memungkinkan kebijakan industri dilakukan secara efektif. Pasalnya, kebijakan industri dan proses pembangunan ekonomi mensyaratkan komitmen politik untuk mendorong perencanaan ekonomi dan agenda pembangunan dalam jangka waktu yang panjang (Doner & Schneider, 2016; Chang & Andreoni, 2020). Dalam kasus Korea Selatan dan Singapura, komitmen politik dan makroekonomi diwujudkan melalui rezim politik yang otoriter dan represif untuk menundukkan kepentingan-kepentingan kebijakan dari berbagai kelompok sosial dalam masyarakat—terutama dari kelas pemodal/pengusaha maupun buruh—demi agenda pembangunan ekonomi negara (Chang; 1993; Huff, 1995).

Sebagaimana ditekankan Deyo (1989), pesatnya pembangunan ekonomi di negara-negara Asia Timur seperti Singapura dan Korea Selatan bahkan dimungkinkan oleh represi terhadap aktivisme dan gerakan buruh demi menekan upah dan mempertahankan ongkos buruh yang murah sebagai keunggulan kompetitif mereka dalam industrialisasi (lihat juga Huff, 1995).

Apakah komitmen politik atas pembangunan ekonomi jangka panjang dimungkinkan melalui mekanisme yang demokratis dan tanpa melanggar hak-hak politik warga masih menjadi perdebatan (Doner & Schneider, 2016; Chang & Andreoni, 2020; Schlogl & Kim, 2023; Cheang, 2024). Negara seperti Swedia dan Norwegia dapat menjadi contoh model pembangunan “sosial-demokratik”. Di sana, gerakan buruh dan sosial demokratik yang hegemonik memungkinkan terciptanya “pakta sosial” untuk mendorong proses pembangunan ekonomi. Di satu sisi, gerakan serikat buruh yang kuat mampu mendorong kebijakan upah solidaritas (solidaristic wage policy) melalui perundingan kolektif yang terpusat untuk mengurangi ketimpangan upah dan menekan kenaikan upah di sektor ekspor yang kompetitif. Sebagai gantinya, partai sosial demokrat yang menguasai negara menjamin pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja (full employment), ekspansi program jaminan sosial, dan tingkat inflasi yang rendah (Meidner, 1993; Moene & Wallerstein, 2006; Erixon, 2018). Dengan demikian, komitmen untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat beriringan dengan demokrasi politik dan gerakan buruh yang kuat.

Terlepas dari itu, kebijakan industri yang mampu, di satu sisi, mendorong transformasi struktural dengan lebih efektif dan, di sisi lain, menciptakan perekonomian yang lebih egaliter mensyaratkan adanya kontrol kuat dari kelas pekerja atas perumusan dan penerapannya. Dalam jangka panjang, terlepas dari caranya, mungkin memang tidak bisa dihindarkan bagi gerakan buruh untuk merebut kendali negara dan kebijakan makroekonomi.

Referensi

Andreoni, A., dan Chang, H. J. (2016) “Industrial policy and the future of manufacturing.” Economia e Politica Industriale 43 (4): 491-502.

Andreoni, A., dan Chang, H. J. (2019) “The political economy of industrial policy: Structural interdependencies, policy alignment and conflict management.” Structural Change and Economic Dynamics 48 (1): 136–150.

Andreoni, A., dan Tregenna, F. (2020) “Escaping the middle-income technology trap: A comparative analysis of industrial policies in China, Brazil and South Africa.” Structural Change and Economic Dynamics 54 (1): 324-340.

Ang, Y. Y. (2024) “Adaptive Political Economy: Toward a New Paradigm.” World Politics 77 (1): 51-67.

Aswicahyono, H., Basri, M. C., dan Hill, H. (2000) “How Not to Industrialise? Indonesia’s Automotive Industry.” Bulletin of Indonesian Economic Studies, 36:1, 209-241.

Booth, A. (2016) Economic Change in Modern Indonesia: Colonial and Post-colonial Comparisons. Cambridge: Cambridge University Press.

Chang, H. J. (1993) “The political economy of industrial policy in Korea.” Cambridge Journal of Economics 17 (2): 131–157.

Chang, H. J., dan Andreoni, A. (2020) “Industrial Policy in the 21st Century.” Development and Change 51(2): 324-351.

Cheang, B. (2024) “Why mission-directed governance risks authoritarianism: lessons from East Asia.” Journal of Institutional Economics 20 (e43): 1–18. DOI: 10.1017/S1744137424000316

Cherif, R., dan Hasanov, F. (2019) The Return of the Policy That Shall Not Be Named: Principles of Industrial Policy. IMF Working Paper WP/19/74.

Deyo, F. C. (1989) Beneath the Miracle: Labor Subordination in the New Asian Industrialism. Berkeley: University of California Press.

Doner, R. F., dan Schneider, B. R. (2016) “The middle-income trap: More politics than economics.” World Politics 68 (4): 608-44.

Eichengreen, B. (2012) “Government, Business and Finance in Korean Industrial Development.” International Economic Journal 26 (3): 357-377.

Erixon, L. (2018) “Progressive supply-side economics: an explanation and update of the Rehn-Meidner model.” Cambridge Journal of Economics 42 (3): 653-697.

Hauge, J. (2023) The Future of the Factory: How Megatrends are Changing Industrialization. Oxford: Oxford University Press.

Hauge, J., dan Chang, H. J. (2019) “The role of manufacturing versus services in economic development.” Dalam P. Bianchi, C. R. Durán, dan S. Labory (eds), Transforming Industrial Policy for the Digital Age. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, pp. 12-36.

Hill, H. (1996) “Indonesia’s Industrial Policy and Performance: ‘Orthodoxy’ Vindicated.” Economic Development and Cultural Change 45 (1): 147-174.

Huat, C. B. (2016) “State-owned enterprises, state capitalism and social distribution in Singapore.” The Pacific Review 29 (4): 499-521.

Huff, W. G. (1995) “The Developmental State, Government, and Singapore’s Economic Development Since 1960.” World Development 23 (8): 1421-1438.

Kalecki, M. (1976) Essays on Developing Economies. Sussex: Harvester Press.

Lee, J., Clacher, I., dan Keasey, K. (2012) “Industrial policy as an engine of economic growth: A framework of analysis and evidence from South Korea (1960–96).” Business History 54 (5): 713-740.

Lewis, J. I. (2024) “The Climate Risk of Green Industrial Policy.” Current History 123 (849): 14-19.

Meidner, R. (1993) “Why Did the Swedish Model Fail?” Socialist Register 29 (1): 211-228.

Moene, K. O., dan Wallerstein, M. (2006) “Social Democracy as a Developmental Strategy.” Dalam P. Bardhan, S. Bowles, dan M. Wallerstein (eds), Globalization and Egalitarian Redistribution, pp. 148-168. Princeton: Princeton University Press.

Rodrik, D. (2004) Industrial Policy for the Twenty-First Century. Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.617544

Schlogl, L., dan Kim, K. (2023) “After authoritarian technocracy: the space for industrial policy-making in democratic developing countries.” Third World Quarterly 44 (9): 1938-1959.

Stiglitz, J. E. (2017) “Industrial Policy, Learning, and Development.” Dalam J. Page & F. Tarpe (eds), The Practice of Industrial Policy: Government-Business Coordination in Africa and East Asia, pp. 23-39. Oxford: Oxford University Press.

Storm, S. (2015) “Structural Change.” Development and Change 46 (4): 666-699.

Tadjoeddin, M. Z., dan Chowdhury, A. (2019) Employment and Re-Industrialisation in Post Soeharto Indonesia. London: Palgrave MacMillan.

Wong, Poh-Kam (2001) “The role of the state in Singapore’s industrial development.” Dalam P. K. Wong dan C. Y. Ng (eds), Industrial Policy, Innovation and Economic Growth: The Experience of Japan and the Asian NIEs, pp. 503-569. Singapore: Singapore University Press.

Alnick Nathan adalah pegiat MAP Corner-Klub MKP UGM