Ilustrasi: Ilustruth

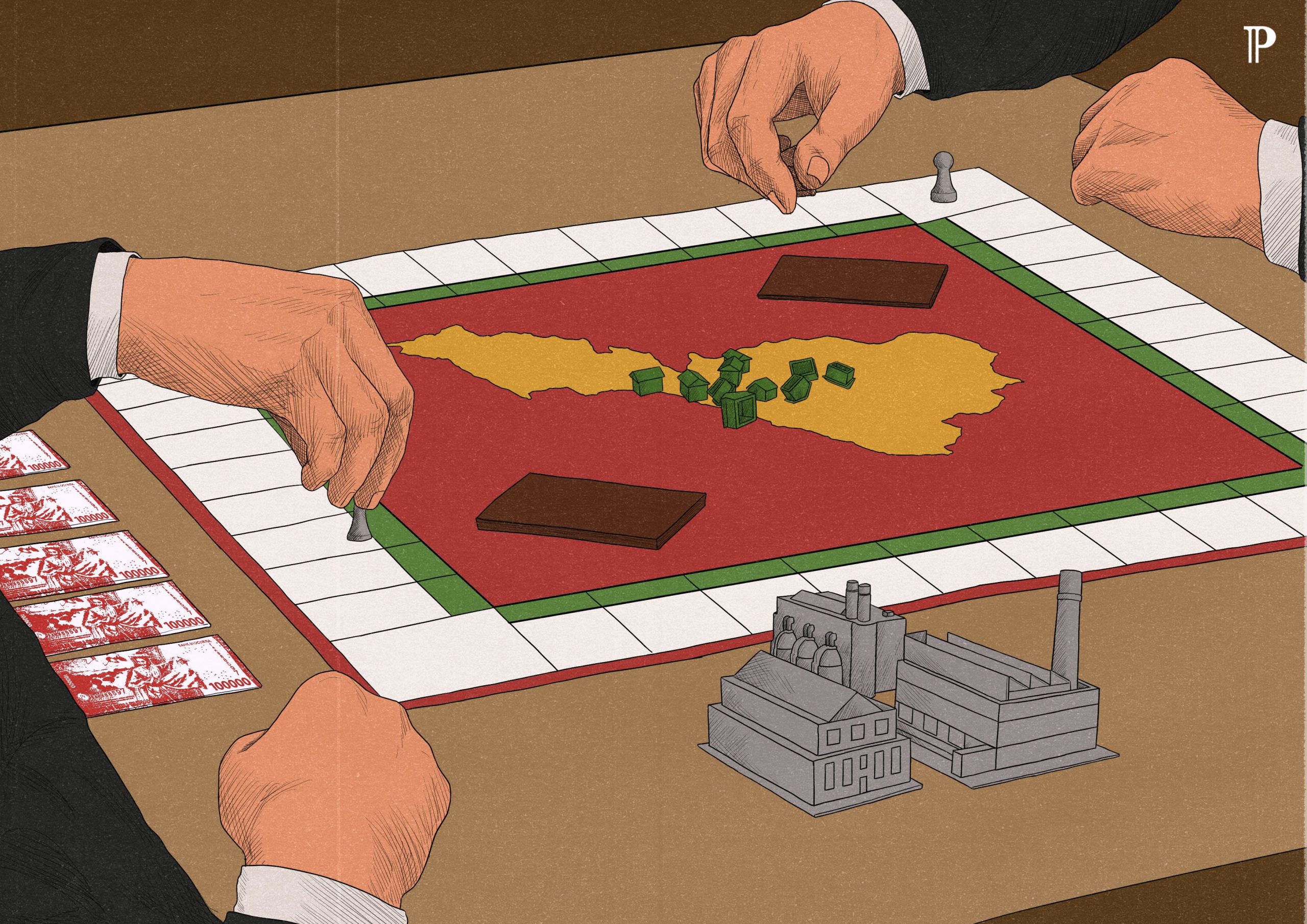

KAJIAN ini berupaya melihat sengkarut proyek eco city di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai bentuk akumulasi melalui perampasan (accumulation by dispossession) yang menyebabkan penyingkiran moda penghidupan warga terdampak tanpa ada persiapan transisi yang memadai dan dijamin dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah membuat pilihan kebijakan yang berpihak pada perluasan modal untuk mencegah kemandekan pertumbuhan kapital, sehingga pengaturan pada urusan penghidupan lainnya tak diperhatikan. Sektoralisme sengaja diciptakan untuk mewadahi satu kepentingan. Warga yang memperjuangkan nasibnya justru diminta tunduk begitu saja.

Investasi yang Terus Berupaya Dijemput

Hal pertama yang harus dibahas adalah aspek hukum dari daerah ini. Sengkarut di Pulau Rempang tak dapat dilepaskan dari ditetapkannya Batam (dan sekitarnya) sebagai wilayah investasi, pertama-tama melalui Keppres 65/1970. Tiga tahun kemudian muncul Keppres 41/1973 yang mengamanatkan pembentukan lembaga pemegang hak pengelolaan areal ini, yang diberi nama Badan Otorita Batam (biasanya hanya disebut Otorita Batam). Hak pengelolaan dalam peraturan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik spekulasi tanah, sebab pemberian hak milik ditakutkan akan memicu permainan harga sehingga pengembangan kawasan industri akan sulit dilakukan (Walangare dan Bahri 2023).

Aturan-aturan lain muncul kemudian, termasuk yang terkait dengan Pulau Rempang. Berdasarkan Keppres 28/1992, Pulau Rempang (dan Pulau Galang) masuk dalam wilayah kawasan berikat industri (Hadiyati 2019).

Setelah Orde Baru jatuh, seperti daerah lain, Batam juga mengalami otonomi. Otonomi diperoleh lewat UU 53/1999 dan diperbarui dengan UU 13/2000 yang menjadi dasar hukum pembentukan beberapa kabupaten dan kota baru. Patut dicatat bahwa otonomi daerah menyebabkan kabupaten/kota memiliki wewenang mengatur pertanahan.

Meski demikian, identitas sebagai sentra investasi tetap dipertahankan. Batam dimasukkan menjadi kawasan perdagangan bebas tak lama setelah itu, lewat UU 36/2000. Perubahan kebijakan ini membuat sumber daya Otorita Batam dialihkan ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (lebih dikenal sebagai Badan Pengusahaan Batam/BP Batam). Pemerintah Kota Batam juga menerima bagian aset dari Otorita (Hadiyati 2019). Hak pengelolaan lahan berubah pula. Lahan yang sebelumnya dikelola Otorita maupun pemerintah kota menjadi berada di bawah wewenang BP Batam.

Perubahan peraturan ini menghasilkan ketidakjelasan mengenai pengaturan pertanahan antara pemerintah kota dengan BP Batam. Di lapangan BP Batam lebih berperan dalam pemberian pengaturan penggunaan lahan, sedangkan izin mendirikan bangunan (IMB) dikeluarkan oleh pemerintah kota. BP Batam bertanggung jawab atas pengelolaan lahan, sedangkan pemerintah kota memiliki tugas yang menyangkut administrasi bagi warga.

BP Batam mendapatkan hak guna usaha sejak tahun 2001-2002, di mana pendaftaran tanah tetap dilakukan oleh kantor pertanahan kota saat itu. Di sisi lain, BP Batam dapat mengambil alih atau menarik lahan yang dicap sebagai “lahan tidur”. Semua hal di atas menyulitkan pengaturan tata ruang, mulai dari perencanaan, penggunaan, sampai pengawasan (Saly dan Ekalia 2023).

Berdasarkan PP 6/2011, BP Batam ditetapkan sebagai lembaga nonstruktural yang berupa Badan Layanan Umum (BLU). Konsekuensi bentuk BLU adalah dapat mencari dan mengelola anggaran sendiri (Walangare dan Bahri 2023). Tidak heran semakin muncul kesan bahwa BP Batam adalah pemberi akses lahan sekadar untuk tujuan komodifikasi.

Selain itu, pengaturan batas-batas lahan yang digunakan oleh masyarakat setempat yang sudah tinggal secara turun-temurun tidak diatur secara jelas (Saly dan Ekalia 2023). Kota Batam dan sekitarnya dianggap hanya mengenal dua jenis hak pengelolaan, yakni hak guna bangunan dan hak pakai. Kota Batam dianggap tak mengenal pengakuan atas hak adat—yang dapat dilegalisasi ke kantor pertanahan. Pendaftaran tanah hanya dapat dilakukan melalui proses permohonan akibat Kota Batam yang dibentuk melalui Keppres 41/1973 hanya mengenal hak pengelolaan (Saly dan Ekalia 2023).

Lewat SK No 272/2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempersempit akses warga terhadap tanah dengan menetapkan Rempang ke dalam beberapa kawasan hutan, yakni hutan produksi konversi seluas 8.924 hektare; hutan lindung seluas 5.608 ha; hutan produksi seluas 221 ha; hutan produksi terbatas seluas 262 ha; taman buru seluas 2.642 ha; dan area penggunaan lain seluas 4.274 (Hafizhurrahman 2023). Sebelum itu, lewat Kemenhut melalui SK 307 tanggal 29 September 1986, Pulau Rempang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan taman buru dan konservasi. UU 41/1999 menyebut taman buru adalah tempat wisata berburu yang masuk kawasan hutan dan menjadi bagian dari konservasi (Rosyadi 2016). Penetapan taman buru ini tak lepas dari klaim pemerintah bahwa Rempang masuk ke dalam hutan negara sebab dianggap tak dibebani oleh suatu hak atas tanah (Rosyadi 2016).

Hal ini berakibat pada daerah “kampung-kampung tua” di Pulau Rempang, yang jumlahnya sebanyak 45 kampung. Di sana terdapat berbagai cagar budaya, pohon berusia tua, dan masyarakat adat yang mempertahankan hidupnya. Kampung tua sebenarnya adalah istilah yang dilekatkan bagi permukiman yang berkembang sebelum ada BP Batam. Bahkan arsip Hindia Belanda dan Kasultanan Riau Lingga menunjukkan bahwa daerah Rempang dan Galang sudah ramai sejak abad ke 19. Di tahun 1848, tercatat ada 18 pabrik pengolahan di Kepulauan Riau. Kampung tua pertama Pulau Rempang berada di tepian Monggak Cete dan Pasir Panjang yang berada dalam area hutan saat ini.

Saat Indonesia merdeka, Rempang-Galang tempat di mana kampung tua berada masuk dalam wilayah Kecamatan Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau. Rempang-Galang berpisah dari Kabupaten Kepulauan Riau pada 1983 saat Kotamadya Batam dibentuk.

Warga Rempang, singkatnya, sudah mengolah lahan tempat mereka hidup secara turun-temurun. Daerah pesisir banyak dikerjakan oleh warga Melayu yang bergantung hidup terutama menjadi nelayan tapi juga mengolah lahan untuk dijadikan sumber pendapatan tambahan (Ginoga et al. 2024). Sementara bagian tengah banyak dihuni pendatang dari Jawa maupun daerah lain yang bekerja sebagai buruh kebun maupun pembeli kebun (Ginoga et al. 2024). Selain itu ada pula suku Orang Darat dan suku Orang Laut yang tercatat sudah tinggal di sana sejak 1843.

Sampai saat ini masih belum ada kejelasan mengenai proses administrasi tanah di sana. Legalisasi justru lebih banyak dilakukan di kawasan non-hutan. Di sisi lain, Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum menerbitkan sertifikat hak pengelolaan BP Batam terkait kendali atas Pulau Rempang dan Pulau Galang (Rosyadi 2016).

Ketidakjelasan pengaturan membuat penggunaan lahan secara sporadis terjadi, dengan hutan dibuka terus-menerus. Sejumlah lahan yang dibuka kemudian diberi papan oleh berbagai pihak yang mengklaim sebagai pemiliknya. Lahan bahkan diperjualbelikan oleh aparat dan masyarakat (Rosyadi 2016). Tapi kemampuan Warga Rempang dalam melakukan reclaim lahan sendiri sudah terbatas semenjak keluarnya Surat Edaran Pemerintah Kota Batam Nomor 09/TP/I/2002 tentang Tertib Pertanahan di Pulau Batam (Hafizhurrahman 2023).

Dua tahun kemudian, 26 Agustus 2004, PT Makmur Elok Graha (MEG) milik Tomy Winata meneken perjanjian kerja sama dengan pemerintah kota untuk pengembangan dan pengelolaan Pulau Rempang, Pulau Sekotok, dan Pulau Galang. MEG mengembangkan proyek Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE) pada area seluas 17 ribu hektare. Proyek tersebut tak berjalan sebab dalam pelaksanaannya muncul korupsi (Habiba et al. 2023).

Hal serupa baru-baru ini terjadi. Tepatnya pada 2023, Permenko Bidang Perekonomian 7/2023 memasukkan Rempang (dan Galang) sebagai tempat proyek eco city yang akan berdampak pada 10 ribu penduduk. Proyek eco city kemudian mendapat respons penolakan dari warga di 16 kampung tua (Habiba et al. 2023). Proyek ini dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sebuah kebijakan yang didorong sejak tahun 2016 dengan klaim demi mengatasi penurunan pembangunan infrastruktur dan investasi sejak krisis finansial global pada 2008 sampai 2012 (Earlene dan Sitabuana 2024).

Penetapan eco city sebagai PSN terjadi ketika Muhammad Rusdi, yang menjabat wali kota sejak 2019, ditunjuk oleh Menko Perekonomian sebagai Kepala BP Batam. Rangkap jabatan ini, sebagai wali kota dan Kepala BP Batam, membuat perizinan dan investasi yang masuk ke Rempang semakin mudah “dikondisikan” oleh lingkaran elite. Penetapan eco city sebagai PSN saat Muhammad Rusdi masih menjabat menunjukkan adanya permainan kekuasaan antara elite pada tingkat nasional sampai akar rumput (Walangare dan Bahri 2023). Dalam hal rangkap jabatan, Kemenko Perekonomian mengklaim bahwa itu tak perlu dipermasalahkan. Pemerintah justru mengklaim sedang membuat regulasi untuk mengatur rangkap jabatan antara wali kota dan BP Batam. Hal tersebut menunjukkan bahwa bagi pemerintah, kebijakan dapat diotak-atik untuk memuluskan kepentingan modal.

BP Batam boleh saja memperkirakan investasi Pulau Rempang mampu menghasilkan Rp381 triliun dan menyerap 306 ribu tenaga kerja sampai tahun 2080, tetapi dengan tak pernah terselesaikannya sengkarut agraria antara warga setempat dengan berbagai pemangku kepentingan, rasanya itu semua sekadar janji manis (Fuzain 2023). Konsensus antara warga setempat dengan pemerintah dalam pengelolaan Pulau Rempang dan sekitarnya—termasuk dalam kejelasan hak atas tanah—tak pernah terwujud. Sekali lagi, pemerintah sejak masa Soeharto justru menetapkan Rempang dan sekitarnya berada pada hak pengelolaan untuk keperluan industrialisasi secara sepihak, tanpa ada dialog dengan warga (Fuzain 2023).

Tanah ulayat yang ada di Pulau Rempang tak pernah diakui oleh pemerintah. Padahal, PP 18/2021 pasal 137 sebenarnya mengamanatkan hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat diberikan kepada masyarakat adat (Rahman dan Tjoneng 2023). Pasal 4 PP 18/2021 juga memberi penegasan bahwa memberikan hak pengelolaan adalah bentuk pengakuan terhadap masyarakat adat. Sayangnya, hak pak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat hanya dapat diberikan jika pemerintah mengakui keberadaan masyarakat adat (Rahman dan Tjoneng 2023), dan mereka sejak lama tak mengakui keberadaan warga Pulau Rempang.

Selama ini hak atas tanah Warga Rempang “diakui” melalui surat hibah yang diberikan dengan sepengetahuan Ketua RT atau Ketua RW. Surat hibah sendiri didapat setelah warga mendaftar lewat kecamatan. Tetapi, semenjak tahun 2000-an atau seiring dengan kehadiran BP Batam, proses tersebut dihentikan (Ginoga et al. 2024). Warga lainnya mendapatkan “pengakuan” melalui surat dengan tanda tangan dari kelurahan. Warga Rempang melakukan jual-beli lahan tanpa sertifikat milik atau sertifikat guna, sehingga hanya berdasarkan pada kuitansi dan tanda tangan antara penjual dengan pembeli. Warga Rempang tak bisa lagi mengurus surat hibah tepatnya pada tahun 2007, saat BP Batam hadir secara formal (Ginoga et al. 2024).

Warga Rempang dari beberapa kampung tua sebenarnya pernah mengajukan permohonan legalisasi hak milik pada 2008 kepada BPN melalui kantor pertanahan setempat. Warga juga telah memberikan berbagai dokumen yang dapat memperkuat status hukum mereka dalam penguasaan tanah, tetapi permohonan tersebut tak pernah ditindaklanjuti. Anehnya, saat upaya pembebasan lahan untuk proyek eco city, Menteri Agraria dan Tata Ruang mengatakan bahwa warga Rempang tak memiliki sertifikat tanah, padahal sekali lagi yang terjadi adalah pengajuan mereka tak pernah diproses (Wahyuni dan Taupiqqurrahman 2023).

Menariknya, pada 2004 lalu Pemerintah Kota Batam melalui Keputusan Walikota Batam 105/HK/IV/2004 pernah memberikan rekomendasi untuk tak memberikan hak pengelolaan untuk BP Batam di area kampung tua. Keputusan ini menunjukkan bahwa mereka berupaya mengakui keabsahan hak atas tanah warga (Ismail et al. 2024). Ini menunjukkan bahwa tarik menarik kuasa antara pemerintah kota dengan BP Batam telah terjadi sejak lama.

Operasi Senyap Pemerintah dan Pemodal

Pada 28 Juli 2023, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meneken nota kesepahaman dengan Xinyi Group, yang berkantor pusat di Hong Kong, memiliki jaringan pasar di 130 negara, mengenai pengembangan industri kaca dan panel surya di area Rempang. Proyek tersebut diklaim mampu menyerap 35 ribu tenaga kerja lokal. (Hafizhurrahman 2023). Pabrik kaca ini adalah bagian dari Rempang Eco-City. Area Pulau Rempang yang dapat dikelola seluas 7 ribu ha, dan pada tahap awal, 2.300 ha di antaranya menjadi lokasi pabrik kaca dan panel surya. Sisanya masih berupa hutan lindung.

Xinyi Group menjalin kerja sama dengan PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai operator bisnis lokal. MEG, yang fokus pada bisnis properti dan pengembangan kawasan industri, seperti telah disinggung di atas, adalah anak perusahaan Artha Graha Group milik Tomy Winata. Sebagai pelaksana proyek, MEG bergantung pada pasal 1 angka 3 dan 4 UU 25/2007 tentang Penanaman Modal. Di sana dinyatakan bahwa pengelola investasi pada dasarnya berupa badan usaha yang sumber modalnya dapat berasal dari asing sepenuhnya maupun dalam bentuk patungan dengan pemodal dalam negeri. MEG juga mendapat sokongan dari investor Singapura dan Malaysia.

MEG telah memiliki hak pengelolaan di Rempang sejak 2004. “Kendali” MEG atas Rempang tak dapat dilepaskan dari munculnya surat rekomendasi dari DPRD Kota Batam untuk mengembangkan Rempang sebagai area bisnis pada 17 Mei 2004. Legislatif menamai area ini sebagai Kawasan Wisata Terpadu Eksekutif atau KWTE. Di sini dapat dilihat bahwa proyek KWTE yang didorong MEG tak lepas dari koneksi dan lobi-lobi dengan politisi (Earlene dan Sitabuana 2024).

Sebetulnya pemerintah lewat Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah membahas pengembangan industri di Pulau Rempang sejak 2019. Kemudian, pada April 2023, Kemenko Perekonomian mendorong pengembangan Rempang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Amali 2023). Dalam rangka itu, sebulan kemudian, pemerintah pusat mengeluarkan PP 26/2023 yang memperbolehkan izin penambangan pasir laut untuk reklamasi Pulau Rempang. Berselang dua bulan, 28 Juli, Xinyi Group menyatakan siap membangun pabrik panel surya di sana. Kemenko Perekonomian kemudian menjadikan Rempang sebagai PSN pada 28 Agustus 2023. Proyek PSN mencakup rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)—yang mencukupi ekspor listrik ke Singapura sekaligus penambangan pasir kuarsa di Bangka Belitung—lalu smelter dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Untuk melaksanakan proyek yang disokong oleh Xinyi Group, MEG memakai lahan seluas 2.000 ha. Perlu diketahui bahwa hak pengelolaan yang dimiliki MEG itu berlaku 30 tahun, dan dapat diperpanjang mencapai masa 80 tahun.

Tentu saja ada manusia-manusia yang hidup di lahan seluas itu. Sebanyak 700 keluarga yang tinggal di Kampung Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, dan Pasir Panjang dipaksa untuk mengikuti relokasi. Banyak warga menolaknya, tapi Presiden Joko Widodo meminta proyek tetap berjalan. Pemerintah juga mengklaim sebanyak 91 keluarga sudah setuju direlokasi (Rosmala et al. 2024). Dalam sebuah pertemuan dengan para pengusaha Cina, Jokowi bahkan pernah mengatakan bahwa apabila mereka menemukan hambatan dalam berinvestasi—seperti dalam hal pembebasan lahan—maka selekasnya melaporkan kepada pemerintah.

Aspirasi dari warga memang tak pernah direspons. Bahkan Menteri Investasi menuduh penolakan sebagai bentuk “intervensi asing yang tak ingin Indonesia menjadi maju” (Rosmala et al. 2024). Sebelumnya BP Batam juga selalu menganggap warga di Pulau Rempang sebagai “penghuni liar”.

Bukan hanya tak memerhatikan aspirasi warga, terdapat juga berbagai indikasi kejanggalan kebijakan dan dugaan konflik kepentingan antara elite di tingkat nasional dalam proyek eco city, menurut temuan Koalisi Solidaritas Nasional untuk Rempang, yang terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Trend Asia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Misalnya fakta bahwa tak ada rencana tentang eco city di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mana pun. Di RTRW Kota Batam, Rempang ditetapkan sebagai lokasi pengembangan industri perikanan bersama dengan Pulau Galang. Lalu RTRW Provinsi Kepulauan Riau menetapkan Rempang dan sekitarnya sebagai daerah konservasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. RTRW Nasional juga tak mengatur Rempang sebagai proyek eco city. Rempang justru masuk ke kawasan lindung nasional sebagai taman buru.

Koalisi juga memaparkan soal MEG. Mereka menemukan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan penanaman modal asing yang tertutup. Ditemukan bahwa saham MEG dikendalikan oleh Grideye Resources Limited yang tercatat di British Virgin Island, sebuah wilayah suaka pajak di Kepulauan Karibia. Nama Tomy Winata tak ditemukan di dalam akta pendirian perusahaan. Tapi pemegang saham perseroan dari PT Wisesa Makmur Raya dan PT Inti Bahana Indah Semesta bekerja dan melakukan kegiatan sosial bersama perusahaan yang dimiliki Tomy, yaitu Artha Graha Group (Koalisi Solidaritas Nasional untuk Rempang 2023).

Ada nama-nama elite lain yang muncul, termasuk Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut diduga terkait dengan PT TBS Energi Utama Tbk lewat PT Toba Sejahtera. PT Toba Sejahtera memiliki saham di PT TBS Energi Utama sebanyak 8,9% per 31 Agustus 2023. Berdasarkan data AHU Kemenkumham per 8 Februari 2023, Luhut memiliki 99% saham PT Toba Sejahtera. Pandu Sjahrir, Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama, adalah keponakan Luhut. PT TBS Energi Utama inilah yang tercatat akan membangun PLTS di Batam.

Kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir, yakni Boy Thohir, yang memiliki saham sebesar 6,18% dan menjabat sebagai Presiden Direktur PT Adaro Energi Indonesia Tbk, diduga juga terkait dengan proyek di Rempang (Koalisi Solidaritas Nasional Untuk Rempang 2023). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, pun muncul. Dia memiliki kaitan dengan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, yang memiliki investasi di Adaro, yang diduga pula akan mengembangkan PLTS di Batam.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko melalui putranya Randy Bimantoro, juga diduga memiliki kaitan dengan investor PLTS di Batam, juga Bengkalis, Riau (Koalisi Solidaritas Nasional Untuk Rempang 2023). Randy memiliki kaitan dengan Calypte Holding Pte Ltd, sebuah perusahaan pengembang PLTS. Kepala KSP diduga terlibat proses bisnis karena hadir perwakilan KSP ketika penandatanganan kerja sama investasi Calypte bersama mitranya. Kepala KSP juga pernah memberikan pernyataan bahwa warga Rempang “tak bijak dalam melakukan pembelian lahan.”

Sebagai Menteri Pertahanan, pada 2 November tahun lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa konflik di Rempang “telah ditunggangi intelijen asing.” Lebih luas, Prabowo menganggap bahwa berbagai konflik yang ada di Indonesia justru menghambat pengelolaan kekayaan mineral, dan itu terjadi akibat campur tangan asing. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Prabowo, sebagai presiden terpilih dalam Pemilu 2024, akan terus melanjutkan proyek investasi di Rempang.

Sampai sini kita bisa melihat bahwa proyek eco city adalah bentuk akumulasi melalui perampasan yang berupaya untuk terus memutar modal agar tak stagnan. Modal yang ada di pusat bisnis di negara lain perlu diolah masuk ke Rempang. Eco city menjadi pasar baru. Komodifikasi dalam konteks Rempang berupaya mengatasi kemacetan tumbuhnya modal dengan bentuk pasar lain yang sebelumnya tak berjalan. Sementara afiliasi elite-elite pemerintahan dengan pengembangan modal menunjukkan bahwa sebenarnya mereka pun punya kepentingan untuk terus memanfaatkan kebijakan untuk akumulasi.

Perluasan modal tak hanya menata ulang ruang secara geografis, melainkan juga merombak relasi sosial dan politik. Rempang dan sekitarnya, yang sebenarnya sudah melekat dengan pasar, ingin ditautkan lebih jauh pada kuasa pasar demi menciptakan komoditas-komoditas lain dengan dalih “ekonomi berkelanjutan”, dalam hal ini dimulai dari pengembangan PLTS.

Penciptaan komoditas baru dan intervensi pemerintah pada dasarnya adalah fasilitasi untuk mengatasi “kegagalan pasar”, sehingga pasar dapat terus berproduksi dan reproduksi. Sifat predator dari pasar ingin ditutupi dengan fasilitasi dari pemerintah (Harvey 2004). Pemerintah, dengan keputusan menjadikan Batam sebagai daerah investasi sejak awal, menjadi agen akumulasi modal. Pemerintah telah mendorong privatisasi seluruh aspek kehidupan dengan mencelupkan kehidupan warga untuk semakin “ramah kepada pasar”, termasuk menggunakan cara-cara kekerasan dalam menopangnya (Harvey 2004).

Warga yang Tak Diperhatikan

Warga yang sudah tinggal secara turun-temurun di suatu wilayah sebenarnya, secara normatif, dilindungi oleh Pasal 1, 2, dan 3 UU 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Di sana tertera jaminan perlindungan hak ulayat dan hak serupa dari masyarakat adat, asalkan tak bertentangan dengan regulasi lain yang lebih tinggi.

Masalahnya, berbagai megaproyek, termasuk di Rempang, sering kali mensimplifikasi persoalan transisi penghidupan dari warga terdampak terutama pemilik lahan sebatas pada pemberian ganti rugi secara individual (Al Fath dan Fawwaz 2024). Ganti rugi ini pun sering kali sekadar didasarkan pada nilai pasar tanah dan kurang memperhatikan fungsi sosial-budaya dari lahan.

Menurut PP 71/2012, perencanaan pengadaan tanah dibuat berdasarkan survei sosial ekonomi; kelayakan lokasi; analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi masyarakat dan wilayah; perkiraan nilai tanah; dampak lingkungan dan dampak sosial dari pengadaan tanah dan pembangunan; serta studi lain bila diperlukan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa regulasi yang ada “ditabrak sendiri” oleh pemerintah dengan kurang melihat aspek penghidupan warga.

Kembali ke kasus Rempang, tempat relokasi yang dijanjikan kenyataannya masih berupa area kosong di tengah hutan yang belum memiliki bangunan apa pun. Ini menunjukkan bahwa jaminan penghidupan warga pasca-proyek kurang diperhatikan. Adapun jumlah pendaftar relokasi sebanyak 91 keluarga, dari total warga terdampak 2.402 per 14 Juli 2023 (Hafizhurrahman 2023).

Sepanjang Juli sampai Agustus 2023, Polres Barelang, Polda Kepulauan Riau, dan Kejaksaan Agung diduga menyebarkan surat ancaman kepada siapa pun yang menghalangi proyek eco city. Malah pada 13 Agustus warga sempat menggagalkan upaya polisi untuk menangkap paksa Ketua Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Rempang. Disebut “paksa” karena tanpa disertai dengan surat tugas (Habiba et al. 2023). Sepekan kemudian, pada 21 Agustus, warga mendirikan pos jaga demi mencegah intimidasi dari pengelola proyek (Habiba et al. 2023). Warga juga berupaya meminta bantuan kepada lembaga bantuan hukum untuk bernegosiasi dengan MEG (Chaerudin 2023).

Dibantu berbagai LSM, masyarakat sempat berunjuk rasa menolak relokasi di depan kantor BP Batam pada 23 Agustus 2023. Berbagai pihak juga mendorong permasalahan Rempang dilaporkan kepada Komnas HAM (Chaerudin 2023). Juga dengan bantuan LSM, warga mengajukan permohonan uji materiil UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) menolaknya dengan alasan para pemohon tak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan pengajuan para pemohon juga tak disertai “dasar yang jelas”.

Pada 5 September, Kapolres dan Dandim Batam sempat berkunjung ke tokoh masyarakat dan elite agamawan setempat. Warga yang mendengar rencana pematokan tanah kemudian menutup akses ke Rempang sehari kemudian (Habiba et al. 2023). Warga kembali berdemonstrasi pada 7 September karena dipicu upaya BP Batam beserta aparat untuk mematok lahan proyek. Aksi direspons dengan represi, termasuk dengan gas air mata. Ini membuat kegiatan belajar mengajar di sekolah dihentikan. Anak-anak banyak yang sesak nafas dan dilarikan ke rumah sakit. 7 warga ditangkap pada hari itu (Hafizhurrahman 2023).

Atas kejadian tersebut, Menteri Investasi mengakui bahwa pemerintah memang menggunakan cara kekerasan dalam mematok tanah, yang itu menimbulkan rasa tidak nyaman bagi warga terdampak. Menteri Investasi juga pernah mencerca Walhi dengan mengatakan bahwa mereka “seolah-olah lebih tahu daripada pemerintah”. Sementara Presiden sekadar menganggapnya sebagai “sekadar persoalan kurang komunikasi”. Presiden justru menerbitkan Perpres 78/2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Rosmala et al. 2024). Hak-hak yang diterima oleh warga terdampak PSN secara normatif diatur dalam peraturan itu, dengan tetap berpegang pada prinsip warga terdampak harus hidup berdampingan dengan pasar. Lalu BP Batam merespons reaksi publik atas peristiwa 7 September dengan menyatakan bahwa informasi di media sosial tak perlu dipercaya (Rosmala et al. 2024).

Warga kembali turun ke jalan pada 11 September, dengan tuntutan spesifik agar yang ditangkap dibebaskan. Polisi justru lebih banyak menangkap warga hari itu, jumlah 43 orang. Tak hanya itu, polisi juga menghina warga dengan meneriaki mereka dengan nama hewan (Hafizhurrahman 2023). Pada 13 September, giliran tentara yang merepresi warga. Mereka mendorong warga mendaftarkan rumah dan lahannya untuk direlokasi.

Ketika kekhawatiran warga belum reda, pada 25 September, Menteri Investasi mengklaim bahwa proyek Rempang Eco City sudah mengantongi Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Padahal, pada 27 September BP Batam baru memberikan surat undangan untuk melakukan proses penyusunan Amdal pada 30 September (Hafizhurrahman 2023). Tim dari Universitas Maritim Raja Ali Haji ditunjuk sebagai pembuat Amdal pada 28 September, lewat Surat Tugas No 01/PKS/A2.1/08/2023. Tentu saja warga kembali menolak. Mereka yang ada di wilayah Kelurahan Rempang menolak konsultasi Amdal pada 30 September. Warga kembali berunjuk rasa ketika Menteri Investasi didampingi orang BP Batam berkunjungan ke Rempang pada 6 Oktober 2023 (Hafizhurrahman 2023).

Amdal yang belum disusun beserta pematokan dan relokasi yang dipaksakan menunjukkan bagaimana pemerintah tak mau terbuka atas dampak sosial dan lingkungan dari proyek. Penyusunan Amdal semestinya dilakukan dengan konsultasi dan komunikasi dengan masyarakat terdampak, yang tak pernah dilakukan. Hal ini mungkin dilakukan karena faktanya rencana tata ruang dari daerah sampai pusat, seperti telah disinggung, sebenarnya tak memasukkan Rempang sebagai eco city, melainkan menjalankan fungsi konservasi. Dan hal tersebut beralasan. Sebagai pulau kecil, sangat berbahaya bagi Rempang apabila dieksploitasi sebab siklus hidrologi antara perairan tawar dan laut sangat dekat. Dampaknya akan luar biasa jika diberi izin sebagai tempat pengembangan ekonomi yang saling terkoneksi. Pabrik kaca juga akan menimbulkan polusi sejak tahap pra-proyek sampai operasional. Bagian barat dan timur pulau pun akan dijadikan lokasi tambang yang memiliki dampak tersendiri.

Di sisi lain, Komnas HAM sudah menerima pengaduan dari masyarakat dan berbagai LSM sejak 2 Juni 2023. Komnas HAM juga telah melakukan pengecekan lapangan dan pertemuan dengan berbagai pihak pada 15-17 September.

Ada beberapa temuan awal dari Komnas HAM. Komnas HAM menemukan bahwa BP Batam tak akan memindahkan lokasi proyek sebab dapat menimbulkan konsekuensi hukum. BP Batam mengklaim bahwa relokasi diperlukan untuk menghindari dampak kesehatan dan lingkungan bagi masyarakat dari operasi pabrik kaca dan panel surya. BP Batam berencana memindahkan warga dengan jarak 5 km dari permukiman mereka saat ini, ke Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang. Lokasi tersebut dekat dengan pantai sehingga BP Batam mengklaim bahwa warga dapat beraktivitas seperti sediakala.

Masih menurut Komnas HAM, Kapolresta Barelang membenarkan bahwa sosialisasi rencana relokasi memang sangat minim, tapi tak mau mengakui bahwa mereka menggunakan gas air mata yang menyasar sekolah. Kapolresta Barelang justru menyalahkan embusan angin (familier?). Kapolresta Barelang juga mengklaim mereka telah mengerahkan tenaga profesional untuk mengatasi trauma anak-anak yang terdampak represi.

Berdasarkan keterangan warga, Komnas HAM menyebut warga terintimidasi sebab sosialisasi BP Batam dari rumah ke rumah melibatkan polisi dan tentara. Warga mengklaim tak pernah menyetujui relokasi. Tak hanya itu, ditemukan pula indikasi pelibatan aparatur sipil negara (ASN) untuk mengajak warga menerima relokasi disertai ancaman apabila menolak. Pejabat desa juga mengancam para ASN untuk mau menerima relokasi. Warga benar-benar dipaksa pindah karena menurut mereka pelayanan di puskesmas setempat telah berhenti sebab tenaga kesehatan sudah diminta pindah ke tempat yang baru.

Komnas HAM kemudian memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk meninjau kembali proyek dan tak memberikan sertifikat hak pengelolaan mengingat status lahan belum jelas.

Selain Komnas HAM, Ombudsman RI juga bersuara. Pada konferensi pers 29 Januari 2024, mereka menyatakan bahwa proyek eco city memiliki persoalan maladministrasi serius. Ombudsman menemukan bahwa dokumen pengakuan keberadaan kampung tua tak pernah ada dalam berbagai regulasi di daerah. Hal tersebut berujung pada ketidakjelasan batas penggunaan tanah oleh masyarakat. Ombudsman menemukan pula bahwa sertifikat hak pengelolaan atas nama BP Batam belum diterbitkan, sedangkan SK Pemberian Hak Pengelolaan masih dalam proses perpanjangan. Penetapan eco city sebagai PSN terkesan kejar tayang, disiapkan secara cepat hanya sepanjang Mei sampai Juli 2023. Represi terhadap warga juga mendapatkan sorotan, serta Perpres 70/2023 kenyataannya tak memuat kompensasi bagi yang diintimidasi.

Warga terus berupaya mempertahankan lahannya sebab mereka mengklaim telah tinggal secara turun-temurun—dengan bukti keberadaan makam leluhur (Aritonang dan Maheswara 2023). Warga juga menolak relokasi sebab lokasi pemindahan berada di perkotaan, sehingga mereka kesulitan menangkap ikan laut.

Tapi warga juga tidak satu suara. Menteri Investasi mengklaim bahwa 70 persen warga Pasir Panjang di Pulau Rempang bersedia untuk direlokasi. Tapi warga yang menolak relokasi mengatakan bahwa 25 keluarga dari total 130 keluarga di Pasir Panjang yang menerima relokasi adalah “para perantau”. Mereka diklaim bekerja sebagai pengelola kebun; pegawai pemerintah Kota Batam; dan pegawai BP Batam.

Berdasarkan pertemuan antara Menteri Investasi dengan elite warga, relokasi dipindah ke kampung yang tersisa (Ayuningmas et al. 2023). Menteri Investasi mengklaim bahwa setiap keluarga akan mendapatkan rumah tipe 45. Sebagai “uang tunggu” pembangunan hunian, masing-masing warga dijanjikan uang Rp1,2 juta dan Rp1,2 juta lagi per keluarga sebagai “uang sewa rumah”. Uang tunggu akan diberikan selama tiga bulan.

Pemerintah pusat juga berjanji memberikan sertifikat hak milik (SHM) pada warga yang bersedia pindah. Untuk janji ini, BP Batam justru menyatakan bahwa SHM tak akan diberikan kepada warga pada tahap awal. BP Batam beralasan bahwa pemberian SHM pada tahap awal justru akan menyebabkan pembangunan rumah tak dapat direalisasikan (Ayuningmas et al. 2023). Pembangunan rumah bagi warga terdampak akan menggunakan anggaran BP Batam sehingga konstruksi perlu dilakukan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan hibah lahan kepada warga. Pembangunan sendiri akan dilakukan pada lahan seluas 500 meter persegi.

Pada 24 Januari, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan bahwa pembangunan hunian bagi warga terdampak masih menunggu pencairan dana. Dana pembangunan sudah diajukan kepada Presiden dan masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan. Sementara BP Batam telah melakukan peletakan batu pertama rumah percontohan pada 10 Januari.

Surat yang diduga surat peringatan pengosongan lahan di Tanjung Banun, Kota Batam, tiba-tiba tersebar secara digital pada 27 Februari. Surat ini diduga dibuat oleh Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah. Disebut demikian karena baik BP Batam dan pemerintah kota belum mampu mengonfirmasi kebenaran surat tersebut. Surat itu menyatakan bahwa pengosongan lahan untuk proyek eco city harus dilakukan mulai 27 Februari sampai 4 Maret. Selain secara digital, surat juga telah diberikan langsung kepada warga.

Di tengah ancaman yang kian nyata, pada 22 Maret BP Batam memaparkan bahwa pembangunan 961 unit rumah untuk warga terdampak akan segera direalisasikan. Pembangunan memasuki masa lelang, dan diperkirakan selesai pada pekan kedua April. BP Batam mengklaim bahwa pembebasan lahan untuk hunian hanya tersisa 3 persil (bidang tanah) dengan luas 1,05 ha, dari total lahan seluas 93,87 ha. 43 persil lahan seluas 92,82 ha telah diserahkan kepada pemerintah per 8 Maret. Akhirnya, huniannya sendiri ditargetkan dapat dihuni pada September bulan depan.

Warga Rempang kembali turun aksi menolak relokasi pada 20 Mei, dengan membentangkan spanduk pada belasan sampan di laut. Pada bulan itu mereka juga sudah dua kali menyelenggarakan acara adat untuk menyuarakan aspirasi. Mereka mengatakan sudah hidup nyaman dengan mencari makan di laut atau berkebun, dan mulai waswas sejak pemerintah ingin merelokasi orang-orang di lima kampung, meliputi Pasir Panjang, Belongkeng, Pasir Merah, Sembulang Tanjung, dan Sembulang Hulu.

Warga Rempang juga merespons video yang mengatasnamakan pendiri dan pengurus sebuah organisasi bernama Perkumpulan Rempang Galang Bersatu (PRGB). Mereka menolak keberpihakan PRGB yang setuju dengan relokasi dan membangun wacana seolah-olah warga setuju untuk dipindahkan. Ketua Dewan Pembina PRGB, Osman Hasyim, menyatakan kepada wartawan pada 15 Mei bahwa alasan warga yang enggan direlokasi sekadar karena rumah percontohan tak memiliki nuansa Melayu. Warga tetap ingin mempertahankan keberadaan kampung dan kelestarian laut, tak peduli seperti apa bentuk rumah baru yang dibangun.

Osman Hasyim sendiri adalah pengusaha yang patut diduga dekat dengan BP Batam. Sependek penelusuran di internet, dia adalah Ketua Aliansi Maritim Indonesia (Almi) yang sempat mengapresiasi kinerja BP Batam. Osman Hasyim juga sempat menjabat Ketua Indonesian Shipowners Association (Insa) Batam periode 2017-2021

Organisasi yang mengklaim mewakili suara warga tapi ditolak warga itu sendiri, PRGB, patut diduga sebelumnya bernama Forum Komunikasi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (FKMRGB) sebab nama ketua dan ketua dewan pembinanya sama. Pada 16 Januari, FKMRGB sempat melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Geweld, disaksikan oleh pihak pemerintah kota dan pemangku kepentingan lainnya. Perjanjian ini diklaim untuk membantu menyelesaikan masalah di Rempang, terutama dalam hal menyiapkan generasi muda masuk ke dunia industri. Osman Hasyim memandang bahwa semestinya fokusnya adalah menyiapkan generasi muda Rempang-Galang untuk bersaing dalam menyambut masuknya investor di Batam dan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa elite lokal pun patut diduga ikut menyandera aspirasi warga dan mensimplifikasinya pada persoalan teknis, yang berkaitan dengan upaya memastikan proyek dapat berjalan lancar.

Untuk menegaskan aspirasi sesungguhnya, warga Rempang di Kampung Sembulang, Kecamatan Galang, melakukan aksi lagi pada saat takbiran Iduladha 2024. Mereka menegaskan menolak relokasi dan membacakan maklumat “Sumpah Rakyat Rempang-Galang” berisi upaya mempertahankan lahan.

Sama seperti warga yang terus berusaha, perusahaan pun demikian. Mereka misalnya berupaya menggaet dukungan warga di antaranya melalui pembagian daging kurban oleh Yayasan Artha Graha Peduli dan MEG. Perusahaan mengklaim bahwa warga yang sudah direlokasi mengapresiasi kegiatan tersebut. BP Batam juga mengatakan para penolak relokasi di malam takbiran tak sampai ribuan orang, hanya sebanyak 150 sampai 180 orang saja.

Janji dan klaim juga terus mereka buat. BP Batam mencatat per 19 Juni sudah ada 115 keluarga yang pindah ke hunian sementara dan 386 keluarga menyetujui relokasi. Warga yang menyetujui relokasi mendapatkan Rp1,2 juta per jiwa setiap bulan selama 12 bulan sejak tinggal di hunian sementara. Sebelumnya BP Batam juga berjanji akan memberikan bantuan berupa paket sembako bagi warga begitu sampai di hunian sementara. Janji lain: angkutan gratis menuju hunian sementara di Tanjung Banun; anak-anak memperoleh akses pendidikan di lokasi terdekat plus mendapatkan pelatihan untuk bekerja di kawasan industri yang akan dibangun; bagi warga yang bekerja sebagai nelayan akan diberikan permodalan, sarana usaha, dan pelatihan. BP Batam juga mengatakan warga dapat berbisnis kos-kosan, usaha penatu, bengkel, warung, dan lain-lain setelah direlokasi.

Dalam sebuah diskusi publik yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik pada 21 Juni, warga menilai data BP Batam mengenai jumlah warga yang setuju dengan relokasi tak dapat dipertanggungjawabkan. Warga dari Pasir Panjang dan Sembulang Hulu yang hadir dalam forum tersebut menyatakan bahwa mayoritas warga dari lima kampung yang terdampak proyek masih tak setuju dengan relokasi.

Data YLBHI bersama LBH Pekanbaru, di sisi lain, menemukan 90 keluarga di Pulau Rempang yang sudah setuju dengan relokasi. Namun mereka adalah para perantau yang disebut tidak memiliki “ikatan emosional” dengan kampung tua. Ada pula data dari Ombudsman RI yang pada 22 Mei menyatakan bahwa hanya 11 persen dari total 855 keluarga dari lima kampung yang bersedia direlokasi. Data yang mereka pakai berasal dari Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Rempang Eco City yang dibentuk oleh BP Batam. Sebanyak 94 keluarga bersedia direlokasi, sedangkan 761 lain enggan dipindahkan dari tempat tinggalnya. Ombudsman juga menyebut rendahnya warga yang bersedia direlokasi tercermin pula dari posko pendaftaran relokasi di Rempang—yang sudah ditutup oleh BP Batam.

Ombudsman RI mengklaim bahwa BP Batam tidak terbuka mengenai data warga yang bersedia direlokasi, padahal mereka ingin melakukan verifikasi berdasarkan nama dan alamat warga. Mereka menemukan ada perbedaan data. Ombudsman RI kemudian kembali memberikan masukan pada Kemenko Perekonomian untuk mengevaluasi proyek di Rempang.

Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Muhammad Rusdi mengaku tidak mengetahui permasalahan data yang ditemukan oleh Ombudsman RI. Dia bilang belum mendapatkan laporan dari bawahannya. Meski demikian, Rusdi mengklaim BP Batam tidak pernah menutupi data warga yang menerima relokasi. Rusdi mengklaim bahwa apabila ada surat permintaan, BP Batam pasti akan memberikan semua data.

Sejauh ini, apa gambaran besar yang dapat kita lihat?

Akumulasi melalui perampasan yang ada di Rempang menunjukkan situasi yang terus terulang dalam proses perluasan modal, yaitu warga terdampak yang khawatir sulit beralih menjadi tenaga kerja pada unit investasi yang baru masuk atau membuka usaha lain, apalagi perluasan modal seperti proyek eco city biasanya sudah diikuti dengan pengadaan tenaga kerja dari wilayah lain atau dilepas mengikuti mekanisme pasar untuk mendapatkan pekerja sesuai kebutuhan investasi (Glassman 2006). Warga terdampak pada dasarnya menjadi bagian dari surplus pekerja pasca-proses proletarisasi yang harus bersaing berdasarkan mekanisme pasar dengan sesama rakyat lain yang membutuhkan pekerjaan.

Kita juga melihat bagaimana kekuatan kolektif warga dalam menghadapi penataan ulang relasi sosial agraria lemah. Ini terjadi akibat kompleksitas kekuatan pasar yang ditopang oleh pemerintah.

Rakyat secara individual pada dasarnya sama-sama berada dalam kondisi rentan bahkan terpinggirkan, sehingga mereka lebih mengutamakan keselamatan dirinya (Glassman 2006). Perluasan modal yang terkondisikan dengan kompleks memperparah kondisi keterasingan/alienasi yang sudah dihadapi oleh warga sejak lama, sehingga pemelintiran persoalan sebagai seolah-olah yang terjadi adalah “perantau vs warga yang sudah sejak lama tinggal di Rempang” menjadi lebih mudah. Warga pada akhirnya memilih menyelamatkan dirinya sendiri, apa pun latar belakang sosialnya, apalagi mereka pun selama ini bertahan hidup masing-masing, bergantung pada strategi pada level rumah tangga. Framing bahwa warga yang menerima relokasi adalah “para perantau” sesungguhnya semakin memperburuk posisi sendiri tanpa mengakui bahwa kekuatan kolektif memang tak pernah terbentuk di antara mereka (Glassman 2006).

Perjuangan warga dalam menghadapi perluasan modal sebenarnya hanya dapat dilakukan jika sesama korban ekspansi kapital dari berbagai wilayah sama-sama memiliki kesadaran untuk bersatu (Glassman 2006).

Setidaknya terdapat empat instrumen akumulasi lewat perampasan yang bekerja dalam proyek eco city di Rempang yang memicu tak pernah tumbuhnya kekuatan kolektif dan memuluskan perluasan modal. Pertama, privatisasi, yakni pengalihan dari ranah publik menjadi persoalan privat/individu yang pemenuhannya diserahkan ke mekanisme pasar (Bin 2018). Kedua, finansialisasi, yaitu berbagai bentuk deregulasi keuangan untuk membiarkan terjadinya praktik spekulasi, penipuan, tindakan predator, maupun kongsi di antara pihak yang berkuasa. Ketiga, manipulasi krisis yang mendorong penguatan posisi para pemodal. Keempat, berbagai upaya untuk mendorong perombakan fiskal dan perpajakan untuk memperkuat posisi perusahaan (Bin 2018).

Pemerintah yang dikendalikan oleh para elite pemilik jejaring kuasa dari tingkat akar rumput sampai global memiliki kemampuan untuk memaksakan persetujuan atas proyek, termasuk dengan memelintir seolah-seolah yang terjadi adalah konflik horizontal, padahal mereka sendiri yang mendorong cara represif dalam menghadapi warga terdampak (Fenton 2019). Ketiadaan kekuatan kolektif yang tak pernah disadari, begitu pula kondisi kooptasi yang juga dilakukan oleh elite-elite lokal di akar rumput, membuat warga dengan sendirinya terpinggirkan (Fenton 2019).

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Refleksi: Proyek Eco City, Gurita yang Melumat Segalanya

Proyek eco city di Rempang pada dasarnya menggambarkan karakter tumbuhnya modal di negara-negara Selatan: penguatan pasar didasarkan pada perluasan kapital dari negara lain sebagai pusat bisnis dan menggantikan komoditas lain yang mungkin sudah ada. Penataan ulang atas ruang dan relasi sosial agraria yang dilakukan melalui proyek eco city menjadi jalur cepat yang ingin diambil pemerintah maupun pemodal untuk mengejar tumbuhnya kapital sembari menimbun komoditas sebelumnya yang macet beserta persoalannya, setelah pada masa Orde Baru telah menetapkan Batam dan sekitarnya untuk keperluan perluasan modal dengan menautkannya pada pasar global.

Proyek eco city seakan ingin menimbun begitu saja sengkarut pengaturan agraria di Batam dan sekitarnya. Persoalan agraria yang sudah ada seolah tak pernah diperhatikan apalagi diselesaikan. Megaproyek ini ditopang oleh kebijakan, instrumen kekerasan, maupun pengondisian elite-elite lokal.

Kita bisa melihat bahwa persoalan yang terjadi di Rempang adalah gambaran dari sifat predatoris dari pasar bebas yang memprivatisasi seluruh aspek kehidupan, termasuk kebutuhan dasar. Ini bukan tentang persoalan teknis mengenai relokasi, penyiapan pelatihan tenaga kerja, ataupun pemberian kompensasi. Kita harus melihat bahwa data mengenai warga yang setuju dengan relokasi tak pernah transparan; sosialisasi dilakukan dengan intimidasi; juga berbagai bentuk kekuasaan lain yang pada dasarnya adalah “pengondisian” atau fasilitas pemerintah yang di baliknya terdapat jejaring elite-pemodal. Fasilitasi dari pemerintah pada dasarnya adalah cara yang selalu digunakan “untuk menutupi persaingan tidak sehat yang selalu terjadi,” sehingga seolah-olah tak ada kegagalan pasar.

Masalah yang dihadapi warga kemudian disimplifikasi, diserahkan sepenuhnya pada jampi-jampi mekanisme pasar seperti diminta membuka usaha sendiri ataupun bersaing dalam pasar tenaga kerja. Sifat predatoris dari pasar bebas yang menyerahkan basis penghidupan pada persaingan di level individu, rumah tangga, dan antar-kekuatan memang tak akan mengakui hak atas tanah dari warga yang sudah sejak lama tinggal, apalagi menjamin peri kehidupannya.

Meski begitu, sebetulnya sebelum kehadiran proyek pun warga telah berada dalam jeratan privatisasi. Mereka secara aktif melepas lahan sebatas berdasar kuitansi jual-beli dan mendorong masuknya para perantau untuk mengakses lahan. Mereka terlihat “nyaman” dalam ekonomi pasar meskipun usaha masih dalam skala kecil. Mobilisasi identitas baru digunakan kemudian saat proyek eco city hadir dan mereka merasa terancam tak bisa lagi mengakses lahan yang selama ini berada dalam pengaturan “yang tidak jelas” (“open access”). Tentu di sisi lain kita juga tak bisa mewajarkan begitu saja warga bertahan hidup sendiri termasuk dengan mengejar akumulasi melalui pelepasan lahan.

Langkah jangka pendek yang dapat didorong oleh berbagai pihak adalah terlebih dulu menyadari bahwa warga sejak lama sudah hidup dalam jeratan pasar. Penyadaran tersebut penting untuk kemudian mendorong negosiasi demi memperjelas hak atas lahan yang mereka tempati. Pemerintah juga perlu terlebih dahulu memperjelas dampak sosial dan lingkungan dari proyek, sehingga pemaksaan relokasi dengan kondisi persiapan dan penjaminan yang tak memadai harus dihentikan. Berbagai bentuk represi yang sempat terjadi sebelumnya juga harus ditindaklanjuti untuk memulihkan kondisi warga.

Anggalih Bayu Muh Kamim, Magister Sosiologi Pedesaan, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University