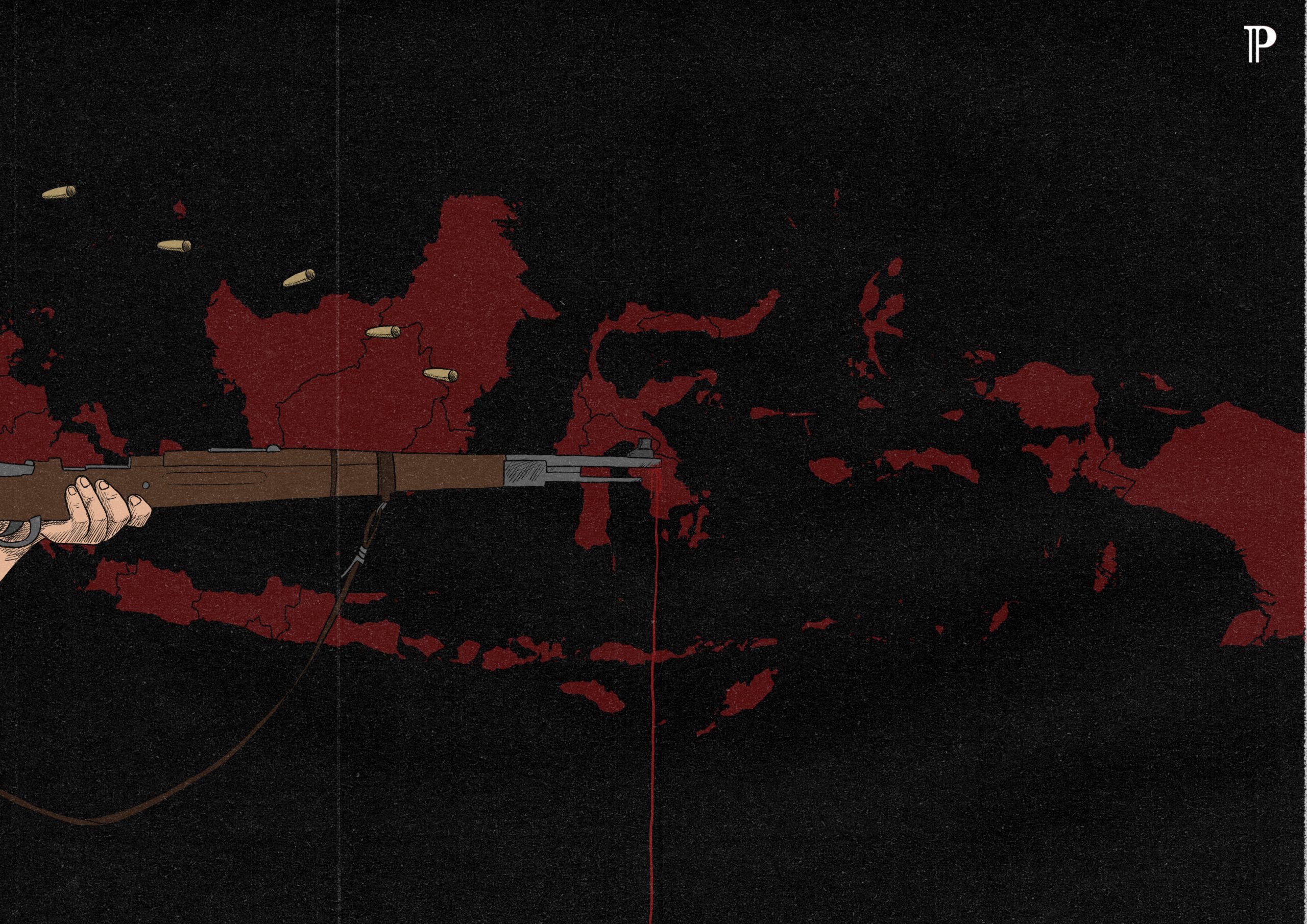

Ilustrasi: Jonpey

Judul : Indonesia: The Troubled Victory

Tanggal Rilis : 19 Februari 1967

Tempat Rilis : Amerika Serikat

Durasi : 52 menit 28 detik

Sutradara : Ted Yates

Produser : Ted Yates

“A LARGERY unnoticed victory over the communists has been decisively won in Southeast Asia… the single biggest defeat ever handed to communists anywhere in the world… won without a single American soldier, American dollar, or bomb.”

Demikianlah kalimat pembuka dari film dokumenter berjudul Indonesia: The Troubled Victory, yang secara eksplisit mengungkapkan kepuasan atas apa yang dinarasikan sebagai kekalahan komunisme di Asia Tenggara. Film ini dirilis tahun 1967, dua tahun pasca Indonesia mengalami gejolak politik yang disusul dengan pembantaian dan pembasmian Partai Komunis Indonesia (PKI), dengan latar besar panasnya konstelasi politik Perang Dingin.

Film dokumenter ini disutradarai oleh Ted Yates–sekaligus menjadi jurnalisnya–yang meliput langsung di Indonesia. Yates adalah produser film berkewarganegaraan Amerika Serikat. Tidak mengherankan jika dia leluasa melakukan liputan sekalipun kondisi dalam negeri tengah genting-gentingnya.

Artikel ini akan membahas lebih dalam film dokumenter tersebut. Saya terutama akan menyoroti beberapa bagian menarik seperti representasi persoalan ekonomi, politik, budaya, dan sosial pada waktu itu. Tak luput pula akan ada pembahasan tentang aspek sinematik yang disajikan.

Sanusi dan Representasi Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi yang membuncah akibat kemelut politik nasional berdampak terhadap kehidupan masyarakat saat itu. Inflasi semakin menggila; harga kebutuhan pokok meroket. Persoalan kian pelik tatkala tidak ada kebijakan ekonomi yang jelas dari pemerintah.

Kesulitan yang dialami masyarakat, dalam film dokumenter ini, dinarasikan lewat tokoh pria bernama Sanusi. Dia adalah birokrat yang menjabat sebagai Kepala Biro Statistik Pertanian. Sanusi mendapatkan gaji lima dolar tiap bulan, yang sangatlah kurang ketika inflasi menerjang. Meski begitu, dia mendapatkan bantuan berupa beras dari Amerika.

Karakter Sanusi yang kurus kering merepresentasikan bagaimana perekonomian Indonesia pada masa itu. Namun pesan yang hendak disampaikan bukan hanya tentang hidup masyarakat yang sulit. Lebih dari itu, apa yang mau dikatakan adalah bahwa krisis bahkan turut menghantam kehidupan seorang birokrat. Jika birokrat saja terguncang, bagaimana dengan masyarakat biasa?

Sanusi menerima bantuan beras dari Amerika merupakan bagian menarik. Pemutusan hubungan diplomatik oleh Sukarno dianggap sebagai kesalahan besar. Mengapa? Jelas karena Amerika-lah yang kemudian turut meringankan krisis dengan menggelontorkan bantuan ekonomi. Amerika, singkatnya, digambarkan bak penyelamat.

Visualisasi Sukarno dan Soeharto melalui Tari

Adegan menarik di bagian awal film adalah tari kecak, karena seolah menggambarkan pertempuran antara kekuatan jahat–Rahwana–melawan kekuatan baik–Rama–yang terdapat dalam epos Ramayana. Visualisasinya jelas hendak memperlihatkan persaingan antara yang anti-PKI melawan PKI.

Visualisasi Rahwana dan Rama bukan hanya sebatas tokoh pewayangan. Sosok Rahwana juga diidentikkan sebagai Sukarno yang memiliki sikap flamboyan tapi arogan, bahkan menyebabkan Indonesia terperosok dalam jurang krisis dan pengaruh komunisme. Sedangkan Rama dibuat mirip dengan Soeharto yang berusaha menyelamatkan negara dari jurang bahaya dan pengaruh komunisme, pun dengan segala sikap mulianya.

Secara sinematik dapat disimak perpindahan scene menegaskan pesan yang hendak disampaikan. Ketika menggambarkan tokoh Rahwana, scene berubah menyorot sosok Sukarno beserta narasinya, pun sebaliknya.

Oleh karena itu, pesan dari film dokumenter tersebut bukan hanya disampaikan dalam kerangka politik dan narasi visual belaka, tetapi juga lewat aspek budaya.

Dualisme yang ditonjolkan melalui tari kecak pada akhirnya mensimplifikasi peristiwa G30S sebatas tentang yang “benar” dan yang “salah”. Hal tersebut berbahaya karena sejarah yang kompleks direduksi sebatas oposisi biner.

Simplifikasi dalam Indonesia: The Troubled Victory kian dilegitimasi beberapa dekade berikutnya lewat buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik. Buku itu memuat narasi dominan bahwa PKI dan Sukarno merupakan sosok bersalah. Sebaliknya, Soeharto dan mereka yang menumpas PKI seperti penyelamat bangsa.

Pembantaian, Tuduhan, dan Pemurnian Agama

Ketika lokasi film beralih ke Bali, Ted Yates mengobrol dengan seorang dosen bernama I Ketut Rata yang terlibat dalam pembantaian orang-orang PKI di sana. Ketut Rata dengan bangganya menceritakan pembantaian tersebut. Baginya Bali tampak lebih indah tanpa kehadiran komunisme. Pembasmian orang-orang komunis menurutnya merupakan “…the holy duty and we did it” dan dilakukan dengan peralatan sederhana seperti pedang. Proses pembasmian orang-orang komunis, menurut Ketut Rata, lebih banyak disebabkan oleh kerelaan orang-orang komunis yang pasrah dan mengakui kesalahannya.

Semua pernyataan itu, bahwa Bali akan lebih indah tanpa komunisme, pembasmian mereka merupakan suatu tugas suci, pun dengan sikap pasrah orang-orang komunis, adalah bagian menarik. Sikap pasrah serta pembantaian yang terjadi di Bali tersebut, mengutip tulisan Robert Cribb berjudul Problems in the Historiography of the Killings in Indonesia, merupakan permasalahan filosofis, yaitu representasi dari sikap tabah dalam menghadapi kematian (Cribb, 1991: 14-20).

Investigasi Majalah Tempo berjudul “Pengakuan Algojo 1965: Investigasi Tempo Perihal Pembantaian 1965” memuat keterangan seorang jagal dari Bali bernama I Ketut Mantram. Menurutnya, sering kali pembunuhan dilakukan atas perintah dari komando distrik militer (kodim), lalu mereka membentuk tim sipil melalui Partai Nasional Indonesia (PNI) untuk menjemput sekaligus menumpas orang-orang PKI di Jembrana.

Keterlibatan militer dalam pembantaian sejalan dengan analisis dari Geoffrey Robinson dalam ““Down to the Very Roots”: The Indonesian Army’s Role in the Mass Killings of 1965–66”. Robinson mencatat bahwa kedatangan militer di Bali mendorong terjadinya pembantaian, padahal sebelumnya “…almost no killings in the two months after the events of 1 October” (Robinson, 2017: 469). Sebagai tambahan, Jan Breman dalam “Bali’s Killing Fields Thirty Years Ago” menyebut bahwa militer berperan aktif dalam “…provided the necessary logistical support such as arms, lorries, communication links and reception centres for the catch” (Breman, 1996: 999).

Keterlibatan militer yang sangat jelas itu tidak disinggung dalam Indonesia: The Troubled Victory. Pembantaian di Bali, menurut film dokumenter tersebut, terjadi karena orang-orang komunis mengakui kesalahan mereka.

Selain pembantaian, banyak pula orang-orang yang dituduh komunis tanpa alasan jelas. Sebuah scene menampilkan sekelompok remaja yang memberikan “daftar nama” kepada militer. Saya enggan menyinggung mengapa anak-anak turut dilibatkan dalam kemelut politik tersebut, namun pesan yang saya tangkap adalah bahwa setiap elemen masyarakat turut “berkontribusi” menumpas PKI. Meskipun adegan tersebut hanya beberapa detik, namun tersirat ingin memperlihatkan bahwa PKI adalah musuh bersama.

Bagian yang sangat menarik dan barangkali menurunkan tensi adalah ketika para tahanan yang diduga PKI di Sumatra Utara dan Bali menghadiri kegiatan keagamaan dan ceramah-ceramah untuk kembali ke “jalan yang benar”. Adegan ini sengaja disorot untuk menegaskan citra bahwasan orang-orang PKI masih diberikan kesempatan. Setidaknya pandangan humanis muncul setelah adegan pembantaian.

Indoktrinasi orang-orang komunis melalui ceramah-ceramah keagamaan bukan hanya menampilkan sisi humanis, tetapi juga menegaskan bahwa ideologi itu berbahaya karena tak mempercayai Tuhan. Pesan tersebut tidak ditampilkan secara implisit, melainkan eksplisit karena pendakwah terang-terangan mengatakan, “Friends, recently all of you have been taken along, persuaded, ordered and propagandized to make you disbelieve in God…who do not recognize God’s existence, those PKI, those communists. They tricked all of you so that you would not believe in God.”

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Kapitalisme di Kamp Tahanan

Adegan lain yang menurut saya sangat miris adalah ketika sekelompok tahanan di Sumatra Utara dipaksa bekerja di bawah todongan senjata. Lebih mirisnya lagi, mereka dipekerjakan untuk perusahaan asal Amerika, Goodyear. Eksploitasi kapitalisme secara bangga ditonjolkan dalam bagian ini, bahkan secara terang-terangan Yates menegaskan bahwa hal tersebut merupakan upaya Soeharto untuk mengembalikan properti pribadi yang diambil alih pada masa Sukarno. Terlebih, ada tujuan untuk mengeksploitasi SDA yang ada di Indonesia oleh rezim Orde Baru.

Adegan ini menegaskan bagaimana film tersebut berusaha merancang strategi ekonomi Orde Baru yang akan lebih condong ke Amerika. Terbukti ketika Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, ia banyak menjalin kerja sama ekonomi dengan Amerika dan negara-negara Blok Barat lain. Adegan dalam film dokumenter tersebut merupakan upaya mendukung pemerintahan Soeharto, utamanya dalam hal perekonomian.

Penutup

Indonesia: The Troubled Victory pada dasarnya merupakan film dokumenter sub-genre sejarah. Hanya saja, menurut saya, film dokumenter ini juga banyak memuat unsur propaganda meskipun memang bukan dari pemerintah. Muatan propaganda sangatlah jelas–sebagian bersifat implisit. Di luar dari apa yang telah saya bicarakan, ada pula tendensi mengangkat citra Soeharto serta Amerika dan di sisi lain cenderung mengkritisi seluruh kebijakan bahkan pribadi Sukarno.

Film ini bukan hanya diproduksi ketika Soeharto menjadi penguasa, tetapi juga sebagai “hadiah” bagi kemenangan Amerika terhadap komunisme di Asia Tenggara. Ted Yates berhasil membuat film dokumenter yang melegitimasikan sosok Soeharto sebagai tokoh yang akan berpihak kepada Amerika. Film tersebut bukan hanya memperlihatkan dampak historis, tetapi juga untuk memengaruhi opini publik mengenai apa yang terjadi di Indonesia pada akhir dekade 1960-an. Film tersebut pun kemungkinan dapat menjadi alat legitimasi kekuasaan Soeharto dalam meningkatkan prestisenya di mata Amerika melalui kampanye pembersihan PKI dan komunisme.

Bacaan Lebih Lanjut:

Aufderheide, P. (2007). Documentary Film: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press.

Breman, J. (1996). Bali’s Killing Fields Thirty Years Ago. Economic and Political Weekly, 31(16).

Cribb, R (Eds). (2004). Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965–1966 [judul asli:The Indonesian Killings of 1965–1966: Studies from Java and Bali]. Yogyakarta: Mata Bangsa.

Gie, S. H. (2016). Di Sekitar Peristiwa Pembunuhan Besar-Besaran di Pulau Bali. dalam Stanley & Santoso, A (Eds). Zaman Peralihan. Yogyakarta: Mata Bangsa.

Kurniawan, dkk. (2013). Pengakuan Algojo 1965: Investigasi Tempo Perihal Pembantaian 1965. Jakarta: PT. Tempo Inti Media.

Robinson, G. (2017). “Down to the Very Roots”: The Indonesian Army’sRole in the Mass Killings of 1965–66. Journal of Genocide Research, 19(4).

Roosa, J. (2008). Dalih Pembunuhan Massal G30S dan Kudeta Suharto [judul asli: Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’Etat in Indonesia]. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra.

Muhammad Firyal Dzikri, mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran