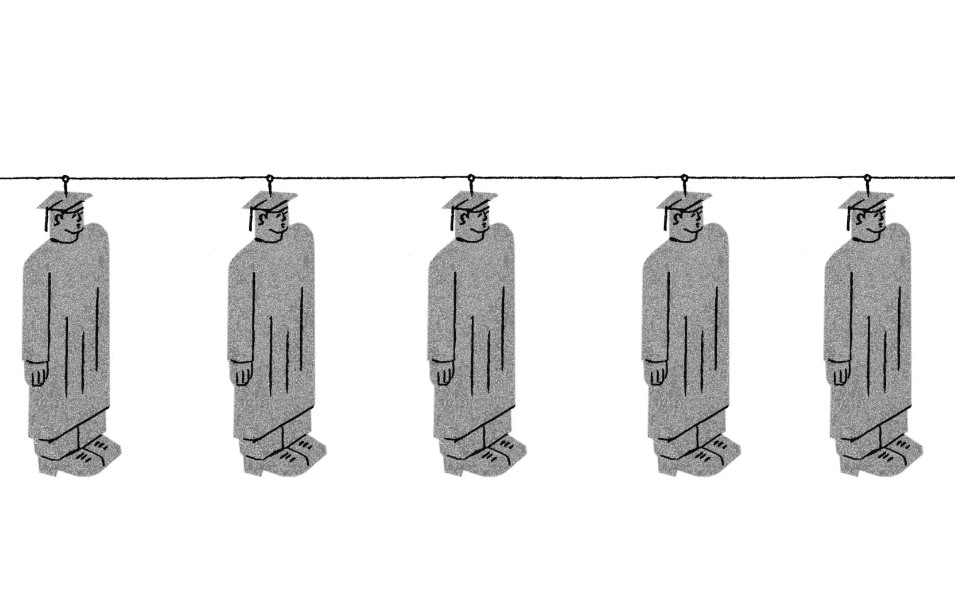

Ilustrasi: David Plunkert/The Chronicle Review

DISKURSUS mengenai neoliberalisasi pendidikan tinggi menjadi populer belakangan di Universitas Gadjah Mada (UGM). [1] Boleh diduga tren ini dipantik oleh isu penerapan pungutan di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT) bernama Sumbangan Sukarela Pengembangan Institusi (SSPI)–dalam percakapan sehari-hari kita sebut sebagai uang pangkal–yang akhirnya diterapkan pada Juli 2022. Tak berhenti di sana, pada tahun ini, pungutan di luar UKT tersebut bermetamorfosis menjadi Sumbangan Solidaritas Pendidikan Unggul (SSPU) [2] pada penerimaan mahasiswa baru jalur Ujian Mandiri.

Penerapan uang pangkal ini ditolak oleh para mahasiswa, misalnya oleh Aliansi Mahasiswa UGM. Argumen yang mereka bangun, yang tertulis dalam buku digital UGM, Uang Pangkal, dan Neoliberalisasi Indonesia, berupaya menunjukkan bagaimana sistem uang pangkal merupakan “jalan kecil” menuju neoliberalisasi, upaya mereproduksi relasi sosial masyarakat kapitalistik.

Percakapan soal neoliberalisasi pendidikan tinggi terus bersirkulasi dalam ruang publik seperti contoh di atas, tetapi diskursusnya perlu ditinjau ulang. Sejauh ini diskusinya baru terbatas pada persoalan biaya, yaitu bertambahnya beban yang harus ditanggung mahasiswa karena berkurangnya subsidi negara. Makin disubsidi, makin tidak neoliberal–kira-kira begitu narasinya. Konsekuensinya, melawan neoliberalisasi adalah dengan mendesak negara menambah anggaran untuk pendidikan tinggi, kalau bisa sampai gratis. Atau, sekadar melawan pemberlakuan uang pangkal.

Pemahaman seperti ini kurang tepat. Oleh karena itulah tulisan ini berupaya membahas neoliberalisme, neoliberalisasi pendidikan tinggi, dan catatan pada gerakan yang melawannya.

Konsepsi Neoliberalisme

Neoliberalisme dapat dipahami dengan beragam cara. Sebagian berpendapat bahwa itu merupakan ideologi politik yang hendak mengurangi peran negara menjadi pelayan pemodal. Ditambah, neoliberalisme juga mengutamakan kebebasan individu. [3] Sebagian lainnya memaknai neoliberalisme sebagai ajaran filosofis. Penekanannya adalah pada kebebasan individu, kebebasan memilih, dan semacamnya (Overbeek, 1993). Ajaran ini memberi legitimasi gaya hidup individualistis, di mana aktivitas ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Pandangan seperti ini melihat neoliberalisme sebagai aliran yang berakar pada ajaran Adam Smith (Robinson, 2008).

Namun pandangan-pandangan di atas terbatas karena hanya memperhatikan hubungan antara negara dan masyarakat atau negara dengan pasar, di mana campur tangan negara diminimalisasi dan peran pasar diperbesar. Padahal, implementasinya justru sering memerlukan campur tangan yang besar dari negara atau tindakan represif. Dalam realisasinya, neoliberalisme bergantung pada modifikasi politik dan adaptasi lembaga negara untuk menjaga pasar beroperasi secara optimal. Ada dilema dalam konseptualisasi neoliberalisme karena pasar tidak pernah muncul secara murni tanpa campur tangan non-pasar (Ridha, 2021).

Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam perlu digali. Dalam konteks ini, analisis tentang hubungan antara pekerja dan kapital menjadi krusial. Pendekatan ini ditawarkan oleh Pontoh (2021) sekaligus akan menjadi pijakan tulisan ini.

Berikut adalah rangkuman argumentasi Pontoh: Dalam memahami neoliberalisme, perlu memperhatikan mode produksi saat ini, kapitalisme. Sebagai hubungan sosial-produksi, mode produksi kapitalis memiliki lima karakteristik: produksi komoditas, kerja upahan, eksploitasi majikan terhadap pekerja dan lingkungan untuk mengakumulasi kekayaan tanpa batas, organisasi yang rasional, serta cenderung ekspansionis dan dinamis. Konsekuensi tak terelakkan dari cara kerja kapitalisme adalah ia akan selalu mengalami krisis meskipun tidak melulu dalam jangka panjang atau mengakibatkan kebangkrutan bagi dirinya sendiri. Ini sering disebut sebagai krisis struktural kapitalisme, yang melibatkan penurunan rasio laba dan perjuangan kelas. [4]

Terdapat empat krisis besar yang pernah terjadi, yaitu krisis 1890-an, Depresi Besar 1930-an, dekade 1970-an, dan tahun 2007-2008. Krisis-krisis tersebut disebabkan oleh faktor-faktor seperti jatuhnya rasio laba dan krisis hegemoni finansial (Duménil & Lévy, 2004).

Respons kelas pekerja terhadap krisis sangat menentukan struktur dan sistem kapitalisme selanjutnya. Pada krisis 1890-an, kelas majikan memenangkan perjuangan kelas. Gerakan kelas pekerja pada saat itu ditekan oleh negara sehingga solidaritas melemah. Akibat dari kemenangan kelas majikan ini, terjadi revolusi korporasi, revolusi finansial, dan revolusi manajerial. Setelah Depresi, terjadi perjuangan kelas yang sengit antara kelas pekerja dan kelas majikan serta perlawanan anti-kolonial. Pemogokan dan demonstrasi pekerja meningkat di seluruh Amerika Serikat. Pemerintah terpaksa mengakomodasi gerakan pekerja melalui kebijakan New Deal yang mengadopsi prinsip keynesianisme.

Dalam periode keemasan kapitalisme pasca-Perang Dunia II, terjadi kolaborasi antara kelas pekerja dan majikan. Serikat pekerja lebih fokus pada tuntutan ekonomi pragmatis. Munculnya kebijakan keynesianisme-liberal atau kapitalisme negara membantu pertumbuhan ekonomi AS. Jumlah produksi komoditas meningkat karena pekerja semakin terlatih, mesin semakin canggih, dan pengawasan lebih ketat, sehingga pekerja harus bekerja lebih keras dan cepat (Wolff, 2012).

Tentu saja masa keemasan itu memiliki batas. Pada pertengahan dekade 1960-an, rasio laba menurun secara umum, pertumbuhan melambat, tingkat pengangguran meningkat, dan terjadi krisis ekonomi. Terjadi juga deindustrialisasi di beberapa kota di AS. Pada tahun 1970-an, dunia memasuki era kapitalisme-neoliberal yang menggantikan keynesianisme-liberal (Tabb, 1982). Di titik inilah neoliberalisme mulai menampakkan kebengisannya.

Terlihat bahwa pertama-tama neoliberalisme adalah fase terbaru dari kapitalisme: sebagai akibat dari hasil krisis dan dinamika internal pasca-Perang Dunia II. Tujuannya? Restorasi laba kelas majikan dengan ekspansi dan akumulasi kapital. Caranya? Pertama, reorganisasi dan restrukturisasi produksi kapitalisme untuk menggeser komposisi kekuasaan kelas menjadi dominan pada kelas majikan. Yang paling berkepentingan di sini adalah kapital keuangan/finance capital [5] (Duménil & Lévy, 2004). Kedua, realisasi nilai lebih secara ekstensif dan intensif dengan menghancurkan tembok pembatas ekspansi dan akumulasi untuk maksimalisasi reorganisasi dan restrukturisasi tadi. Ketiga, restrukturisasi hubungan pekerja-kapital yang intinya adalah untuk mencetak pekerja murah, disiplin, dan fleksibel sehingga siap untuk menghadapi tuntutan dan kebutuhan korporasi transnasional (Robinson, 2008).

Jika sepakat bahwa neoliberalisme adalah konsekuensi internal dari perkembangan kapitalisme yang mengalami krisis struktural setelah Perang Dunia II, sebagai proyek pemulihan laba kelas majikan terutama kapital keuangan yang jatuh akibat krisis, kita baru dapat memahami mekanisme yang mendasari kebijakan yang dikategorikan sebagai neoliberal itu sendiri. Hal ini terwujud dalam dua fase. Pertama, stabilisasi ekonomi makro yang melibatkan penghapusan subsidi barang publik, pemangkasan pekerjaan publik, dan pemotongan belanja sosial seperti pendidikan. Kedua, penyesuaian struktural yang melibatkan liberalisasi perdagangan dan keuangan, deregulasi, dan privatisasi badan-badan ekonomi publik (Pontoh, 2021).

Selayang Pandang Neoliberalisasi Pendidikan Tinggi

Kita telah memahami neoliberalisme sebagai sebuah totalitas fenomena sosial. Kemudian, mari kita periksa secara ringkas catatan historis operasi kapitalisme-neoliberal di Indonesia khususnya pada pendidikan tinggi.

Dengan meningkatnya utang publik dan penurunan pendapatan, krisis ekonomi dan politik 1997-1998 mendorong pemerintah untuk mencari uang dari IMF dan mereka menerima bantuan dalam jumlah besar besar. Terciptalah lingkungan di mana birokrat dan donatur internasional mendapat pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah, termasuk di pendidikan tinggi, ketimbang masa Orde Baru.

Dalam konteks ini, Bank Dunia dengan tekun mendorong reformasi sistem pendidikan tinggi. Bank Dunia menerbitkan laporan besar yang menyerukan, antara lain, peningkatan otonomi bagi perguruan tinggi dan membuka sektor pendidikan tinggi untuk perguruan tinggi asing. Setelah itu, Bank Dunia mendanai pembentukan berbagai kelompok tugas untuk menyusun laporan tentang isu-isu kebijakan pendidikan penting, termasuk pendidikan tinggi (Jalal dan Mustafa, 2001). Pemerintah mendapat tekanan lebih lanjut untuk meliberalisasi sektor pendidikan tingginya akibat negosiasi dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai perdagangan jasa. Hasilnya adalah serangkaian inisiatif besar yang bertujuan untuk mempromosikan elemen-elemen utama dari agenda neoliberal.

Apa dampak neoliberalisasi dalam bidang pendidikan tinggi? Pertama, dampaknya terhadap identitas akademik, pekerjaan akademik, dan produksi pengetahuan (Gaus & Hall, 2015; Mulya, 2016; Rosser, 2015). Neoliberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia didorong oleh keinginan pemerintah untuk menghasilkan profesional dan menciptakan pendidikan tinggi yang tujuannya berorientasi pasar (Gaus & Hall, 2015). Sistem pendidikan direstrukturisasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan elite politik dan bisnis–yang merupakan penerima manfaat dari kerangka pendidikan berorientasi pasar tersebut. Kebijakan-kebijakan neoliberal seperti standarisasi, kompetitivitas, dan orientasi pasar telah menjadi dasar kebijakan, kurikulum, dan praktik pendidikan tinggi di Indonesia (Mulya, 2016).

Akibat dari sistem yang demikian adalah terciptanya tenaga kerja yang mudah diganti dan lebih peduli pada kelangsungan hidup mereka sendiri, juga telah membantu mengarahkan kelompok dan individu untuk tunduk pada negara otoriter, termasuk institusi pendidikan dan para akademisi (Laksana, 2023).

Di sisi lain, neoliberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia juga menghasilkan pendidikan berkualitas rendah yang sebetulnya jauh dari ambisi negara untuk memiliki sistem “berdaya saing internasional” (Rosser, 2018). Pendidikan telah menjadi bisnis dengan kualitas rendah namun bervolume besar yang kurang tertarik untuk melakukan pengembangan diri. Alih-alih menghasilkan individu yang “cerdas dan berdaya saing”, kepentingan yang ada adalah untuk membantu birokrasi dan korporasi mengumpulkan sumber daya, mendistribusikan patronase, memobilisasi dukungan politik, dan menjalankan kendali politik (Rosser, 2018).

Dalam rangka otonomi, telah terjadi berbagai perubahan akibat dinamika ekonomi-politik yang telah dipaparkan di atas pada sistem perguruan tinggi. Mulkillah (2018) telah menjelaskan secara deskriptif dengan kacamata lega, begini rangkumannya: Proses pemberian otonomi dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1999 dan PP 61/1999. Beberapa perguruan kemudian diresmikan sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN), termasuk Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), UGM, dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Pada tahun 2005, dikeluarkan PP 23/2005 yang mengubah paradigma anggaran tradisional menjadi anggaran berbasis kinerja dalam rangka efektifitas penggunaan sumber daya pemerintah yang terbatas dan tingginya kebutuhan dana. Pada 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perpres 77/2007. Peraturan ini membolehkan perguruan tinggi badan hukum melakukan investasi dengan keterlibatan modal asing sampai maksimal 49%. Kemudian ada lagi Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan pada 2009 yang mengizinkan institusi pendidikan melakukan investasi dalam berbagai bentuk termasuk portofolio dan badan usaha.

Peraturan yang disebutkan terakhir ditolak masyarakat sipil sampai judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada akhirnya MK menyatakan bahwa UU BHP tidak sesuai dengan konstitusi karena mengandung kelemahan aspek yuridis; tidak mempertimbangkan perbedaan kemampuan antarlembaga pendidikan; dan memberikan otonomi yang tidak dapat memastikan tercapainya tujuan pendidikan nasional itu sendiri.

DPR kemudian merespons dengan merumuskan RUU Pendidikan Tinggi untuk menghidupkan kembali prinsip BHP, dan RUU tersebut akhirnya disahkan menjadi UU 12/2012. Peraturan inilah yang menjadi basis legal pada banyak institusi dan berupaya dimasifikasi saat ini: Pendidikan Tinggi Negeri-Berbadan Hukum (PTN-BH).

Untuk melihat konteks yang lebih spesifik dan terbaru, kita akan menggunakan skripsi yang ditulis Joko Susilo (2021) yang meneliti kampusnya sendiri, UGM. Susilo dengan mengunakan pendekatan ekonomi-politik menjelaskan fenomena kapitalisme-neoliberal dalam pendidikan tinggi yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (PTN-BH), di antaranya PTN-BH UGM. Kapitalisme-neoliberal dalam PTN-BH telah memberikan dampak sekaligus konsekuensi terhadap kenaikan biaya kuliah, perombakan kurikulum akademik dan model pembelajaran, depolitisasi organisasi-gerakan mahasiswa dan memicu berbagai gerakan perlawanan sosial (Susilo, 2021). Soal kenaikan biaya pendidikan tinggi ini dapat dengan mudah kita lihat secara langsung di berbagai kampus di Indonesia.

Kita juga dapat mencermati dalam skripsi ini soal perubahan manufakturisasi kurikulum dan metode pembelajaran (Susilo, 2021). Kurikulum diarahkan pada imposition of work di school-work dengan tujuan utamanya adalah graduate employability, menghasilkan lulusan yang efisien dan kompetitif di pasar kerja yang dinamis (Susilo, 2021). Dalam upaya efisiensi, diputuskan pembatasan waktu studi menjadi lima tahun dan penerapan sistem kontrol dan sentralisasi melalui persyaratan kehadiran dan sistem pengaturan KRS yang mirip dengan sistem perbankan (Susilo, 2021). Selain itu, terdapat model pemagangan dan skema tenaga kerja kontrak yang cenderung murah atau bahkan tidak dibayar penuh yang mengakibatkan fenomena prekaritas di sebagian mahasiswa (Susilo, 2021). Ditambah lagi, pendekatan ini juga mendorong self-development dan self-improvement yang lebih bersifat non-intelektual publik/intelektual organik, seperti kompetisi mahasiswa dan program mahasiswa berprestasi (Susilo, 2021). Pendidikan tinggi diarahkan untuk menjadi lembaga pelatihan singkat daripada institusi pengetahuan, menciptakan fenomena “McDonaldisasi Perguruan Tinggi” yang mengandalkan kuantifikasi, efisiensi, keterprediktabilan, dan teknologisasi (Ritzer dalam Susilo, 2021)

Susilo juga menunjukkan terdapat perubahan dalam gerakan mahasiswa. Beberapa di antaranya adalah penurunan minat dan keterlibatan dalam gerakan politik-mahasiswa; penurunan minat terhadap kaderisasi berjenjang; serta pergeseran dari organisasi berbasis isu dengan political-movement dan critical-activism menjadi self-improvement berbasis pelatihan soft-skill-upgrading (Susilo, 2021).

Berdasarkan situasi empiris yang telah diuraikan dari skripsi Susilo di atas, kita dapat menyimpulkan dengan membandingkannya pada cara restorasi laba kelas majikan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Bahwa pertama, peningkatan biaya pendidikan dan komersialisasi layanan pendidikan tinggi menjadi tanda nyata dari restrukturisasi dan reorganisasi produksi dalam sistem kapitalisme dengan maksud untuk mengubah keseimbangan kekuasaan di antara kelas dan memberikan dominasi kepada kelas majikan. (Susilo, 2021). Kedua, ketika nilai tambah dieksploitasi secara lebih luas dan mendalam dengan menghilangkan hambatan pertumbuhan dan akumulasi kekayaan, lingkungan akademik pun berubah, termasuk komodifikasi penelitian (Johnson, Münch, Rakhmani dalam Susilo, 2021)–yang menggambarkan perubahan dalam hubungan universitas dengan dunia korporat. Ketiga, restrukturisasi hubungan antara pekerja dan kapital dengan tujuan untuk menciptakan pekerja yang lebih terjangkau, disiplin, dan fleksibel tercermin dalam kurikulum yang selaras dengan itu. Di antaranya orientasi pada kesiapan kerja lulusan, program magang, pengendalian yang lebih ketat, dan penurunan partisipasi dalam gerakan mahasiswa (Susilo, 2021).

Melawan Neoliberalisasi Pendidikan Tinggi

Ketika telah memahami bahwa neoliberalisasi pendidikan tinggi dengan segala tetek bengeknya–seperti kenaikan biaya kuliah, manufakturisasi kurikulum, dan depolitisasi–adalah bagian dari upaya restorasi laba kelas majikan setelah krisis struktural pasca perang dunia kedua, apa yang dapat kita lakukan?

Pertama, menegaskan posisi. Kekeliruan yang kerap terjadi misalnya adalah melawan neoliberalisasi pendidikan tinggi dengan menuntut biaya pendidikan tinggi gratis secara langsung. Tentu, lengkap dengan asumsi agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama; untuk mendapat akses yang sama dalam pendidikan demi penghidupan layak. Hal ini berbahaya. Mengapa? Kita boleh berasumsi bahwa kita kuliah untuk bekerja, untuk mencari penghidupan. Tentu, dengan kondisi surplus pekerja bertambah (Habibi, 2014) dan pola transformasi struktural tidak banyak berubah, di mana pertumbuhan ekonomi berkecepatan sedang tetap berlanjut (Kim et al., 2022). Mari kita elaborasi pelan-pelan.

Hari ini, kapitalisme-neoliberal menghantam semua sendi penghidupan. Apalagi, kita harus ingat, Indonesia adalah negara kapitalis pinggiran. Kita terjebak pada middle income trap, kita gagal dalam transformasi struktural. Yang terjadi justru deindustrialisasi, prekariatisasi, dan informalisasi. Lebih buruk lagi, pasca 1965, tradisi gerakan kelas habis dibantai. Kondisi pekerja di Indonesia yang sangat rentan akibat kapitalisme-neoliberal, ditambah luasnya ekonomi informal dalam usaha kecil yang kerap diglorifikasi dalam populisme ekonomi, membuat posisi kelas pekerja rentan. Bahkan, seminimal-minimalnya iman, untuk mendapat upah layak pun belum tentu sanggup.

Di sisi lain, kita telah mengetahui bagaimana dampak kapitalisme-neoliberal pada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah institusi sosial spesifik dengan tugas dan fungsi yang spesifik pula. Posisinya secara institusional sebagai aparatus ideologis negara juga tentu berperan dalam mempertahankan hegemoni kelas berkuasa hari ini–seperti yang dipaparkan dalam upaya manufakturisasi kurikulum dan metode pembelajaran. Kita seharusnya dapat menyimpulkan bahwa institusi pendidikan tinggi hari ini diterapkan sebagai balai latihan kerja yang memproduksi tenaga kerja “terdidik”, lengkap dengan imajinasi mobilitas sosial yang terus diwacanakan. Gagasan ideal untuk menyelenggarakan pendidikan dengan kualitas baik (apalagi berstandar internasional) pun terbantahkan. Pembahasan dapat melebar lagi ketika kita berbicara pendidikan tinggi sebagai produsen ilmu pengetahuan dan teknologi. Membayangkan pekerja akademik untuk dapat hidup sejahtera hanya dari kerjanya di kampus pun belum, apalagi untuk riset dan pengembangan.

Jika kita menginginkan pendidikan tinggi gratis agar setiap orang dapat bersaing dengan tingkat pendidikannya, dengan gelar yang dimilikinya, bukankah ini sama saja menjebakkan diri ke dalam logika neoliberal itu sendiri? Bukankah penghidupan layak diperoleh ketika pribadi kuat bersaing dalam pasar tenaga kerja adalah logika yang diasumsikan oleh neoliberalisme? Bukankah justru penghidupan yang layak didapat dari pelayanan publik yang diberikan negara alih-alih bersaing dan berkompetisi secara individual? Ini belum membicarakan soal pendidikan dasar sampai menengah sekarang, di mana menggratiskan pendidikan tinggi untuk kesejahteraan justru mengamplifikasi ketimpangan kualitas pendidikan yang sudah ada.

Apa yang Karl Marx katakan dalam Critique of Gotha Programme perlu dicamkan, bahwa, “If in some states of the latter country higher education institutions are also ‘free’, that only means in fact defraying the cost of education of the upper classes from the general tax receipts.” Atau, bukankah menuntut pendidikan tinggi gratis hari ini sama saja berupaya membuka peluang mobilitas sosial ke atas di tengah kerentanan sebagian besar masyarakat dalam struktur ekonomi-politik sekarang?

Poin saya adalah bukan bagaimana pendidikan tinggi harus dilalui agar dapat hidup sejahtera, tapi bagaimana dapat hidup sejahtera bahkan tanpa mengikuti pendidikan tinggi. Maka, sekali lagi, menuntut pendidikan gratis hari ini atas nama melawan neoliberalisme pendidikan tinggi perlu dipikirkan ulang. [6]

Melawan neoliberalisasi pendidikan tinggi artinya adalah melawan prakondisi yang memungkinkan ia hadir. Ketika kita menyadari bahwa neoliberalisasi pendidikan tinggi bukan hanya penerapan uang pangkal ataupun kenaikan UKT, bahwa neoliberalisasi pendidikan tinggi adalah bagian yang saling terkait dengan neoliberalisme secara utuh, dan neoliberalisme punya sebab musabab dari mekanisme dari struktur tertentu, struktur tersebutlah yang disasar.

Agenda alternatif yang didorong, misalnya, adalah mengupayakan penciptaan kekuatan kelas yang relatif seimbang antara kapital dan pekerja. Hal ini didapat dengan penetapan tujuan untuk mengubah negara neoliberal menjadi negara developmental klasik. Posisi ini mendorong pengembangan ekonomi berorientasi dalam negeri berdasarkan hubungan yang sehat dan kreatif antara pertanian dan industri (Habibi, 2014). Kuncinya reforma agraria [7] dan industrialisasi manufaktur. [8] Hal ini memungkinkan formalisasi tenaga kerja lebih masif sehingga membuat posisi lebih tidak rentan, selain juga nilai yang dihasilkan dapat digunakan untuk memperluas jaminan sosial. Taktik ini dapat dipikirkan sebagai agenda terdekat–untuk memperkuat kelas pekerja. Ketika neraca lebih seimbang, perlawanan bahkan pelampauan atas neoliberalisasi pendidikan tinggi, termasuk untuk menggratiskan biayanya, jadi lebih mungkin. Namun tentu ini bukan satu-satunya opsi. Perlu untuk mengeksplorasi alternatif lain. Tentu saja, alternatif yang dibangun dari, oleh, dan untuk kelas pekerja semata.

Akhirul kalam, neoliberalisasi pendidikan tinggi memanglah bagian dari totalitas fenomena sosial yang bernama neoliberalisme. Melawan neoliberalisasi pendidikan tinggi artinya melawan neoliberalisme secara utuh. Maknanya, pengupayaan untuk melampaui segala relasi sosial-produksi status quo. Perjuangan terhadapnya mungkin jalan terjal yang berliku, namun dalam keharmonisan langgam geraklah hal ini dimungkinkan.

Biarlah tulisan ini ditutup dengan lirik sebuah lagu: [9]

“Kita menggenggam sebuah kekuatan perkasa

Melebihi harta dan bala tentara mereka

Untuk bangun dunia baru dari abu yang lama

Bers’rikat kita jaya

Solidaritas S’lamanya

Solidaritas S’lamanya

Solidaritas S’lamanya

Ber’rikat kita jaya”

[1] Beberapa pers mahasiswa di UGM menerbitkan artikel dengan tema terkait seperti “Penerapan Uang Pangkal, Neoliberalisasi Berkedok Solusi” oleh BPPM Balairung UGM, “Wacana Uang Pangkal di Kampus Kerakyatan: Pertanda Gagal Merakyat?” oleh BPPM Mahkamah FH UGM, bahkan oleh organisasi ekstra kampus seperti “Wacana Uang Pangkal diganti SSPU: Kado Pahit Mahasiswa UGM” oleh LPM Tradisi PMII UGM. Selain itu, beberapa infografis juga diterbitkan seperti “Neolib” oleh HMI Ilmu Budaya UGM dan “Neoliberalisme Pendidikan Tinggi” oleh GMNI Fisipol UGM.

[2] Mahasiswa UGM yang diterima melalui jalur UM-CBT UGM diwajibkan untuk membayar SSPU ketika mereka diklasifikasikan layak menerima UKT golongan tertinggi di program studinya. Besaran SSPU sebesar Rp30 juta untuk program studi di rumpun saintek, serta Rp20 juta untuk program studi di bidang soshum.

[3] Pendekatan seperti ini lazim dalam iklim intelektual di Indonesia seperti yang dilakukan oleh Yudi Latief dalam bukunya Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (2011).

[4] Lebih lanjut, silakan periksa beberapa teks ekonomi-politik Marx seperti Grundrisse atau Kapital, terutama pada jilid 2 dan 3.

[5] Seperti pada tulisan Pontoh, dalam konteks ini, istilah “Finance” tidak sekadar merujuk pada sektor keuangan dalam ekonomi. Lebih dari itu, istilah tersebut mengacu pada keseluruhan kompleks atas kelas majikan (upper capitalist classes). Kelompok elite ini memiliki kepemilikan yang terwujud dalam berbagai bentuk sekuritas seperti saham, obligasi, bank-bank, serta melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank sentral, bank, dan lembaga keuangan non-bank seperti dana investasi.

[6] Perlu diperdebatkan terkait berapakah biaya pendidikan tinggi yang setidak-tidaknya untuk konteks hari ini “adil” untuk dibayarkan mahasiswa, sambil terus melakukan advokasi dan memperbesar pelibatan bermakna dalam penentuan kebijakan di pendidikan tinggi. Apalagi, mengingat kapasitas fiskal kampus yang terbatas pasca BHMN, dan tentu, kapasitas negara juga. Ditambah, bagaimanakah pendidikan tinggi sebagai institusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya beroperasi, apa saja sarana dan prasarana yang harus dimiliki, berapa total biaya operasionalnya, dan lain sebagainya perlu juga dipikirkan. Setidaknya, hal ini realistis untuk dilakukan hari ini terkait biaya pendidikan.

[7] Kita dapat mempelajari soal reforma agraria dari bawah seperti yang dipaparkan artikel “Land Reform by Leverage: Kasus Redistribusi Lahan di Jawa Timur” oleh Endriatmo Soetarto, Martua Sihaloho, dan Heru Purwandari. Poin pentingnya adalah bagaimana kita jujur terhadap kerentanan dalam penghidupan, memulai dari yang terdekat dan teralami, mendorong agenda secara kolektif dari bawah untuk mencapai kesejahteraan. Hal ini terbukti mungkin.

[8] Kita bisa menarik inspirasi dari penelitian Cristóbal Kay, “Why East Asia Overtook Latin America: Agrarian Reform, Industrialisation and Development”, soal bagaimana negara-negara di Asia Timur dapat lebih dahulu terindustrialisasi ketimbang negara-negara di Amerika Latin padahal telah terlebih dulu mengagendakannya.

[9] Bait keempat dari lagu “Solidaritas S’lamanya”. Diterjemahkan dari “Solidarity Forever” yang ditulis oleh Ralph Chaplin.

Daftar Pustaka

Ahmad, P. M. (2018). Kuliah Kok Mahal? Best Line Press.

Duménil, G., & Lévy, D. (2004). Capital Resurgent: Roots of the Neoliberal Revolution (D. Jeffers, Trans.). Harvard University Press.

Gaus, N., & Hall, D. (2015, September). Neoliberal Governance in Indonesian Universities: The Impact Upon Academic Identity. International Journal of Sociology and Social Policy, 35(9/10), 666-682. https://doi.org/10.1108/IJSSP-12-2014-0120

Habibi, M. (2014, Dec). The Development of Relative Surplus Population in the Peripheral Accumulation: Political Economy of Agricultural Development and Industrialization in Indonesia [Research Paper]. https://thesis.eur.nl/pub/17363/Muchtar-Habibi.pdf.

Jalal, F., and B. Mustafa, eds. (2001). Education Reform in the Context of Regional Autonomy: The Case of Indonesia. Jakarta: MoEC and the World Bank.

Johnson, David R. (2017). A Fractured Profession : Commercialism and Conflict in Academic Science. Maryland : Johns Hopkins University Press

Kim, K., Mungsunti, A., Sumner, A., & Yusuf, A. (2022). Structural Transformation and Inclusive Growth: Kuznets ‘Developer’s Dilemma’ in Indonesia. In A. S. Alisjahbana, K. Sen, A. Sumner, & A. Yusuf (Eds.), The Developer’s Dilemma:

Structural Transformation, Inequality Dynamics, and Inclusive Growth (pp. 43–66). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780192855299.003.0003

Laksana, B. K. C. (2023, May 11). Knowledge Production in the Age of Neoliberal Authoritarianism. Inside Indonesia. Retrieved July 19, 2023, from https://www.insideindonesia.org/editions/edition-151-jan-mar-2023/knowledge-production-in-the-age-of-neoliberal-authoritarianism

Mulya, T. W. (2016). Neoliberalism Within Psychology Higher Education in Indonesia: A Critical Analysis. ANIMA Indonesian Psychological Journal, 32(1), 1-11. https://doi.org/10.24123/aipj.v32i1.579

Münch, Richard. (2014). Academic Capitalism : Universities in the Global Struggle for Excellence. New York : Routledge

Overbeek, H. (Ed.). (1993). Restructuring Hegemony in the Global Political Economy: The Rise of Transnational Neo-Liberalism in the 1980s. Routledge.

Pontoh, C. H. (2021). Kapitalisme-Neoliberal Sebagai Proyek Kelas: Sebuah Analisa Marxis. In Neoliberalisme: Konsep dan Praktiknya di Indonesia. Pustaka IndoPROGRESS. https://indoprogress.com/download/neoliberalisme-konsep-dan-praktiknya-di-indonesia/

Rakhmani, Inaya. (2019). Reproducing Academic Insularity in a Time of Neo- liberal Markets : The Case of Social Science Research in Indonesian State Universities. Journal of Contemporary Asia. DOI: 10.1080/00472336.2019.1627389

Ridha, M. (2021). Sekali Lagi tentang Neoliberalisme sebagai Konsep. In Neoliberalisme: Konsep dan Praktiknya di Indonesia. Pustaka IndoPROGRESS. https://indoprogress.com/download/neoliberalisme-konsep-dan-praktiknya-di-indonesia/

Ritzer, George. (1993). The McDonaldization of Society : an Investigation into the Changing Character of Contemporary Social Life. Newbury Park, Calif : Pine Forge Press

Robinson, W. I. (2008). Latin America and Global Capitalism : A Critical Globalization Perspective. Johns Hopkins University Press.

Rosser, A. (2015, Nov 20). Neo-liberalism and the Politics of Higher Education Policy in Indonesia. Comparative Education, 52 (2), 109-135. https://doi.org/10.1080/03050068.2015.1112566

Rosser, A. (2018, February 21). Beyond access: Making Indonesia’s education system work. Lowy Institute. Retrieved July 19, 2023, from https://www.lowyinstitute.org/publications/beyond-access-making-indonesia-s-education-system-work

Susilo, J. (2021). Neoliberalisasi Pendidikan Tinggi, Re-Strukturalisasi Institusi dan Perlawanan Gerakan Mahasiswa Kini, Studi Pasca PTN-BH UGM 2012-2020 [Skripsi]. UGM. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.31704.21765

Tabb, W. K. (1982). The Long Default: New York City and the Urban Fiscal Crisis. Monthly Review Press.

Wolff, R. D. (2012). Capitalism Hits the Fan: The Global Economic Meltdown and What to Do About It. Interlink Publishing Group Incorporated.

World Bank. (1998). Education in Indonesia: From Crisis to Recovery. Washington, DC: World Bank.

Anju Gerald, Mahasiswa Fakultas Teknik UGM