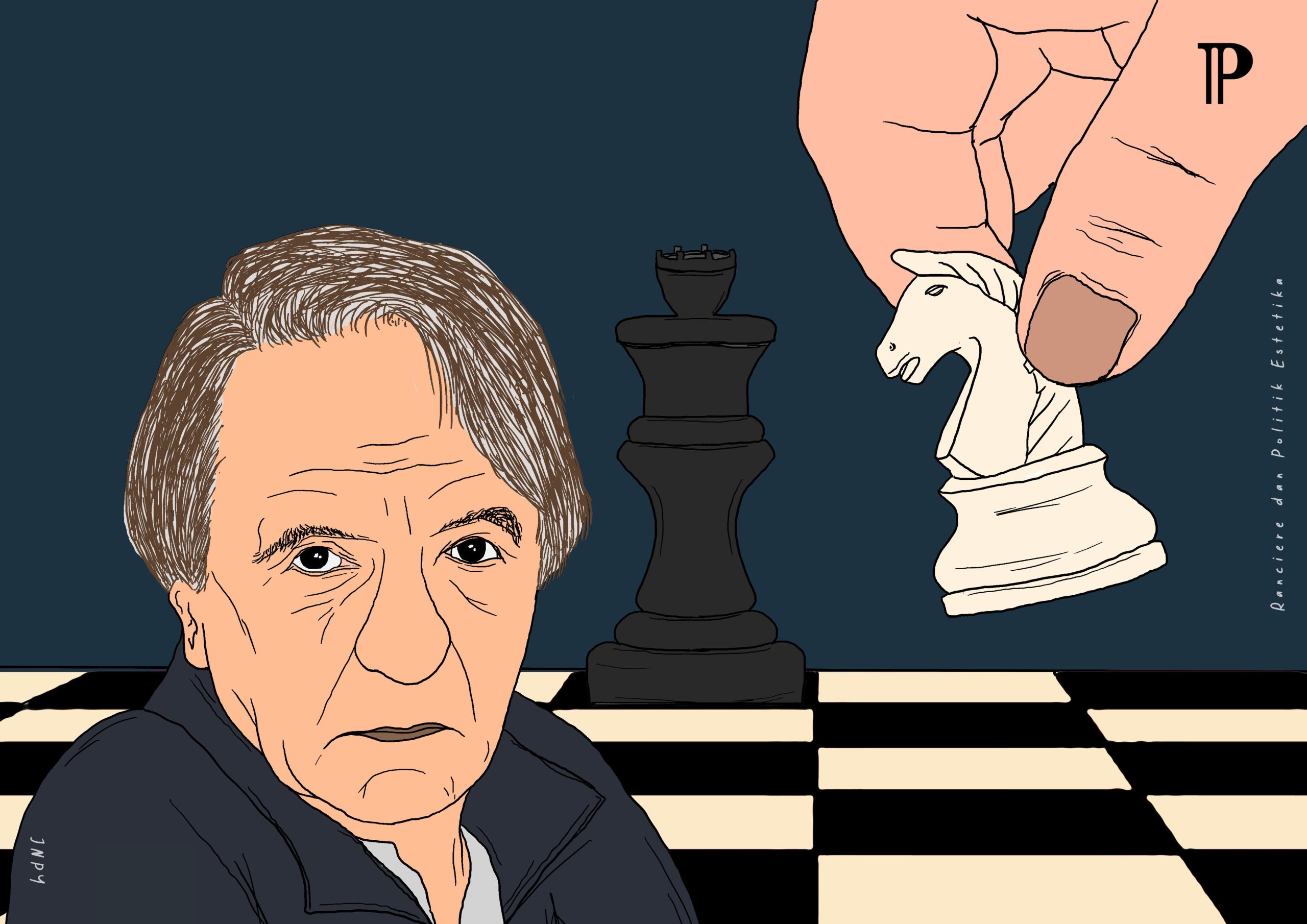

Ilustrasi: jonpey

DI HADAPAN pembantaian berdarah 29 Mei 1871, yang juga menandai berakhirnya Komune Paris, Eugène Pottier menulis sebuah sajak. Puisi yang ditulisnya sambil mengendus bau anyir darah itu kelak dikenang dan diabadikan sebagai lagu yang paling banyak dinyanyikan oleh buruh di dunia: L’Internationale. Di tangan Pottier, seni bersenyawa dengan politik.

Meski hanya bertahan dari 18 Maret-28 Mei 1871, Komune Paris telah memberi contoh bagaimana seni dapat mempunyai roh pemberontakan. Selama 72 hari yang penuh gejolak, pelukis Gustave Courbet dan beberapa seniman mendirikan Federasi Seniman dan Menteri Kebudayaan di Komune Paris. Para seniman itu sadar, “…pertempuran proletar adalah juga pertempuran kebudayaan, serta pertempuran atas fondasi-fondasi ideologis dan kelembagaannya.” Di sini, kita diajak memikirkan ulang bagaimana “Seniman harus diimajinasikan ulang sebagai militan dalam proses revolusioner” (Tings Chak, 2021: 17).

Karl Marx (dalam Vijay Prashad, 2021: 1) dalam surat kepada sahabatnya Ludwig Kugelmann kagum dengan Komune Paris. Demikian katanya:

Sesudah enam bulan kelaparan dan kehancuran, yang lebih disebabkan oleh pengkhianatan dari dalam ketimbang musuh dari luar, mereka bangkit, melampaui bayonet-bayonet Prusia, seakan-akan tak pernah ada perang antara Prancis dan Jerman dan musuh tidak sedang berada di gerbang Paris. Sejarah tak punya contoh kebesaran yang setara ini.

Setelah 97 tahun berakhirnya Komune Paris, tepatnya pada 2 Mei-23 Juni 1968, Prancis lagi-lagi luluh lantak dan lumpuh selama sepuluh minggu. Mahasiswa, pelajar, intelektual, bahkan filsuf dari penjuru Prancis–beberapa dari anak muda itu kelak akan jadi pemikir besar–turun ke aspal, menjarah pabrik, dan menduduki universitas. Mobil-mobil dengan api berkobar dan asap yang mengepul menjadi barikade dan sekat pemisah. Mereka melawan dan dipentung, tetapi tetap bertahan di jalanan dengan memar di sekujur badan.

Pada waktu itu, ratusan ribu orang memberontak dan berusaha mewujudkan sebuah tatanan tanpa kekuasaan rezim Charles de Gaulle. De Gaulle terdesak dan limbung. Karena berstatus Jenderal militer selama Perang Dunia II, ia tak melihat pilihan selain harus menakuti-nakuti rakyat dengan senjata demi meredam amuk. Walhasil, tahun itu rezim belum tumbang; pemberontakan belum berbuah manis meski berhasil sebagai revolusi sosial.

Setahun setelah pemberontakan Mei 68, pada 28 April 1969, barulah de Gaulle mengundurkan diri sebagai pemimpin tertinggi Prancis.

Di masa penuh gejolak itu seantero Paris penuh poster dan slogan politis–pada saat yang sama juga estetis. Pemberontakan besar-besaran itu menyisakan imajinasi dan sejarah panjang bagi Prancis. Dari pengalaman itu pula Jacques Rancière, filsuf kontemporer Prancis yang juga partisipan Revolusi Mei 68, menawarkan sebuah konsep penting: politik dan estetika. Politik estetis? Estetika politis?

Politik\Estetika

Pada tahun 1960-an, Rancière dikenal sebagai seorang marxis struktural. Ia mendapatkan identitas marxis struktural saat menjadi co-author buku Lire le capital (1967) bersama dengan Louis Althusser (juga Etienne Balibar, Pierre Macherey, dan Roger Establet). Namun, pasca Mei 1968, pasca revolusi sosial di Paris itu, ia putus hubungan teoretis dengan Althusser dan para marxis struktural. Hubungan itu putus karena dua hal: filsafat Althusser sangat elitis dan Rancière menolak dengan tegas distingsi antara sains dan ideologi yang diasumsikan Althusser. Putusnya hubungan teoretis ini membuat Rancière membangun politik egalitarian dalam emansipasi demokratik.

Meski Rancière membangun sebuah politik egalitarian, filsuf kelahiran Aljazair itu menolak ide liberal yang mengasumsikan debat rasional di ruang-ruang publik (rasio komunikatif habermasian, misalnya). Ia pun menolak ide liberal yang berusaha membangun sebuah sekat-sekat identitas–tepatnya “kelas sosial”–dan tindakan mengeksklusi yang berujung pada pengkhianatan pada kesetaraan dan emansipasi.

Tak hanya ide liberal, Rancière juga menolak asumsi-asumsi perjuangan kelas yang diandaikan oleh pemikir klasik. Selama ini, diskursus politik perjuangan dibangun dengan mengeksklusi identitas lain untuk membangun identitas kelas tertentu. Berbeda dengan politik perjuangan pemikir sebelumnya, ia menawarkan politik perjuangan harus didasarkan pada perlawanan terhadap tatanan sosial (konsensus) oleh mereka yang dieksklusi tatanan. Ia menyebut mereka yang dieksklusi sebagai “bagian yang tak punya bagian” (la part de sans part). Mereka yang dieksklusi oleh tatanan, “bagian yang tak punya bagian” itu, berhak berbicara dan, dalam konteks tulisan ini, mendistribusi estetika melalui yang-sensibel.

Pada dasarnya, tidak ada kekosongan seni dan estetika dalam politik (progresif). Bahkan, seperti yang Ranciere katakan, “Estetika bukanlah disiplin ilmu. Estetika adalah sebuah gaya berpikir yang lahir di era Revolusi Prancis, juga dengan gayanya yang khas, cara berpikir ini mempertanyakan (menggoncang) tatanan hierarkis” (Wibowo, 2022: 423). Di titik ini, ada semacam keterkaitan erat antara emansipasi dalam seni dan emansipasi dalam politik.

Politik mendefinisikan kita tidak hanya sebagai manusia dalam arti generik, tetapi juga sebagai proses subjektivikasi; sebuah proses penetapan identitas di tengah hierarki dan dominasi. Subjektivikasi politik adalah momen ketika subjek melakukan perlawanan terhadap dominasi rezim hierarki dan dominasi dalam struktur sosial. Subjek yang melawan ini, bagi sebuah rezim, akan dianggap sebagai pembangkang dan berada di luar konsensus yang dapat dihitung; berada di luar bagian yang penting dari kenyataan politik. Sebaliknya, memperhitungkan dan mempertimbangkan subjek pembangkang dan pemberontak dalam semesta politik adalah sebuah momen yang Ranciere sebut sebagai disensus: mempertimbangkan dan memperhitungkan mereka yang bukan bagian (la part de sans part).

Di titik ini Ranciere ingin memahami politik sebagai disensus yang mengandaikan keadilan dan kesetaraan yang terus-menerus diperjuangkan. Ia tidak mengandaikan politik sebagai menetapkan, apalagi meneruskan, konsep keadilan dan kesetaraan yang sudah ada dalam struktur sosial. Subjektivikasi politik (baca: pemberontakan atas dominasi dan hierarki) terhadap kenyataan sosial ini–baik dalam bentuk narasi maupun ideologis–terjadi melalui distribusi sensasi, melalui yang-sensibel.

Ranciere dengan cara itu menjelaskan partage du sensible sebagai momen pembagian dan pemilahan dunia secara indrawi. Agaknya, di sini kita harus memosisikan Ranciere sebagai pemikir tentang seni dan estetika tanpa melepaskannya dari semesta politik (la politique). Jika sensibilitas kita atas dunia (selalu?) mengandung sebuah konten politis; dan, sensibilitas adalah jangkar dan arkhe dari estetika; maka, estetika (selalu?) mengandung konten politis?

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Ia yang Selalu Divisualisasi

Estetika, meminjam Jill Bennett, pada dasarnya “praktis”. Estetika yang praktis, kata Bennett, adalah “…studi tentang seni sebagai sebuah makna yang mengungkap dunia melalui proses ‘rasa’ dan afektif–proses sentuhan tubuh secara langsung, dan gairah kehidupan publik” (Bennett, 2012; 3). Jika estetika pada dasarnya praktis dan erat dengan urusan ruang publik (yang-kolektif), maka, asumsi estetika-praktis dapat membawa kita mengeksplorasi hubungan antara semesta politis dengan estetika. Bahkan, pemikir seperti Gavin Grindon–seorang pemikir rancièrean–dengan berani mengatakan tidak ada perbedaan tegas antara politik dan estetika.

Namun, yang terpenting, Ranciere hendak menawarkan sebuah kesetaraan estetis dan hilangnya hierarki rezim estetik dalam seni. Sebuah kesetaraan yang tak lagi memberhala sebuah distingsi rigor antara yang seni dan yang-bukan-seni.

Di abad ini, estetika adalah komponen penting di dalam politik–bahkan ekonomi. Politik membentuk dan memvisualisasi dirinya dalam tekstur estetik di media. Di abad ini, politik tidak dikonseptualisasi; ia divisualisasi. Dari spanduk jalanan hingga acara-acara televisi, politik terealisasi dan merealisasi dirinya melalui yang-sensibel. Politik tak lagi tentang diskusi dan percaturan intelektual. Politik, di abad ini, adalah fantasi, umbaran janji, dan reproduksi gambar. Dengan demikian, estetika adalah medium politik. Walhasil, sejak tidak lagi konseptual, politik adalah apa yang kita cecap dan rasakan (tekstur estetik).

Kita tahu, di dalam politik, dari apa yang keluar dari mulut pemilik kekuasaan, tidak ada janji atau imaji tentang keburukan. Semuanya serba estetis dan indah. Meski, dari mulut-mulut berbusa-busa itu, yang ada hanya tinggal janji, imaji, dan omong kosong.

Sejak estetika didasarkan pada yang-sensibel, kita dipaksa untuk mengartikulasi kembali “hubungan antara tanda dan gambar, gambar dan waktu, juga tanda dan ruang yang membingkai makna realitas, apa yang terberi dalam ‘common sense’” (Ranciere, 2010; 149). Rancière mengajak kita untuk memikirkan ulang bagaimana mengindrai dunia. Memikiran ulang dunia dan apa yang kita indra, berarti menangguhkan “apa yang terberi dalam ‘common sense’” yang syarat dengan tendensi ideologis. Dengan kata lain, ketika merombak sensibilitas atas dunia, kita juga menelanjangi operasi ideologis di balik kenyataan. Inilah apa yang Rancière sebut sebagai penangguhan kehadiran (une existence suspensive)–membawa perubahan dari apa yang kita persepsi atas dunia.

Di abad ini dunia hadir dalam gambar, dan kita menyensibel dunia melalui satu genggaman gawai. Kita tahu, di semesta imajiner, gambar dan tanda didistribusi untuk merangsang sentimen dan afeksi sosial. Media sosial, melalui yang-sensibel, adalah medan sah bagi pertarungan ideologis. Media, dari gambar hingga tulisan, adalah senjata penting di era “perang dingin”.

Begitu pula sastra dan seni, di abad ini, menjadi mesin ideologis. Rancière memahami sastra sebagai hal yang mampu memodifikasi persepsi kita terhadap kenyataan sosial. Sastra adalah medium yang memungkinkan kita masuk ke dalam heteronomi dan mempertanyakan ulang persepsi kita atas kondisi sosial.

Namun, selama ini, sastra (dan seni secara umum) selalu ditempatkan dalam mikro-politik; sastra hanya ditempatkan dalam kerangka individu atau golongan tertentu–sastra mempunyai sedikit ruang dalam politik. Asumsi ini tak memadai sebab sastra dan seni mampu menawarkan persepsi dan pandangan baru atas kenyataan sosial.

Estetika, dengan demikian, dipahami tidak hanya sebagai suatu teori tentang suatu hal bernilai secara estetik atau tidak. Estetika juga aktus (politik) praktis yang mempertanyakan kondisi-kondisi sosial yang terjadi beserta operasi mesin ideologis di belakangnya. Estetika praktis menjadi politis, persis karena estetika mempunyai dampak dan mampu pengubah persepsi subjek. Dalam seni, selalu terkandung peristiwa politis.

Ia yang Memproses Subjektivikasi

“Tidak ada lagi prinsip distingsi antara seni dan kehidupan sehari-hari.” Walhasil, “setiap objek profan dapat masuk ke dalam semesta pengalaman artistik… dan setiap produksi artistik dapat menjadi bagian dalam kerangka kehidupan kolektif yang baru” (Rancière, 2005; 21).

Praktik seni dihasilkan dari apa yang dapat dikatakan dan dilihat dalam kenyataan kolektif. Oleh karena itu, estetika adalah proses subjektivikasi politik. Peristiwa politis selalu inheren dalam seni, dalam estetika, meski kenyataan kolektif itu tertuang secara implisit dalam sebuah karya seni. Oleh karena itu, bukanlah hal yang niscaya memilih atau mengadopsi tema dan konten politik secara eksplisit dalam karya seni–dalam seni, sudah selalu terkandung yang-politis. Tugas kita adalah menyingkap momen politis dalam sebuah karya seni agar telanjang, seimplisit apa pun.

Namun bukan berarti para seniman secara niscaya harus menguasai semesta politik, atau bukan pula politik harus berjalan secara estetis. Di titik ini, kita hanya seperti menunggu munculnya momen-momen politis dalam memandang (juga menafsir) tekstur estetik tanpa harus terjatuh pada rezim representatif atau rezim etis dalam seni.

Rancière enggan membangun sebuah hierarki rezim. Dalam wawancaranya dengan Nicolas Truong, ia seperti mengajak kita untuk membangun sebuah kesetaraan estetis, karena “…kesetaraan estetis sama dengan hancurnya hierarki subjek dan hierarki jenis.” Rancière juga ingin kita hidup terlepas dari keterkungkungan sebuah rezim, karena tanpa keterkungkungan itu “…ada kebebasan dan kesetaraan estetis yang membantu munculnya sebuah dunia indrawi yang egaliter” (Wibowo; p.423).

Kita harus menutup tulisan ini dengan slogan estetik (juga politis) revolusi Mei 68 di Prancis itu: Sous les pavès la plage! (‘Di bawah batu-batu jalanan, ada pantai!’).

Daftar Pustaka

Bennett, J. 2012. Practical Aesthetics: Events, Affects and Art after 9/11. London: I.B.Tauris.

Prashad, Vijay dkk. 2021. Komune Paris. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Rancière, J. 2005. “From Politics to Aesthetics?” Paragraph 28:1, DOI: https://www.jstor.org/stable/i40123214.

Rancière, J. 2010. Dissensus: On Politics and Aesthetics. London/New York: Continuum.

Wibowo, A. Setyo. 2022. Menjaga Gairah Emansipasi. Jakarta: KPG.

R. H. Authonul Muther adalah pengelola penerbitan Edisi Mori yang fokus pada buku filsafat, sains dan humaniora