Ilustrasi: refractionmag.com

Mayoritas kelas pekerja di Indonesia bekerja dalam kondisi yang cukup rentan.[1] Bagi buruh-buruh formal, yang hubungan kerjanya diatur oleh negara, kerentanan ini mewujud dalam kondisi kerja tidak layak: dari mulai upah rendah dan di bawah batas ketentuan hidup layak, jam kerja panjang dan beban kerja tinggi, jaminan sosial masih belum memadai, sampai kepastian kerja tidak menentu terutama bagi buruh-buruh berstatus kontrak dan outsourcing. Kondisi kerja pekerja informal bahkan jauh lebih rentan karena hubungan kerja tidak diatur oleh negara. Mereka tidak memiliki hak-hak ketenagakerjaan sebagaimana buruh formal seperti jaminan sosial, upah lembur, upah minimum, dan minimnya kepastian kerja karena kontrak tertulis pun sering kali tidak ada.

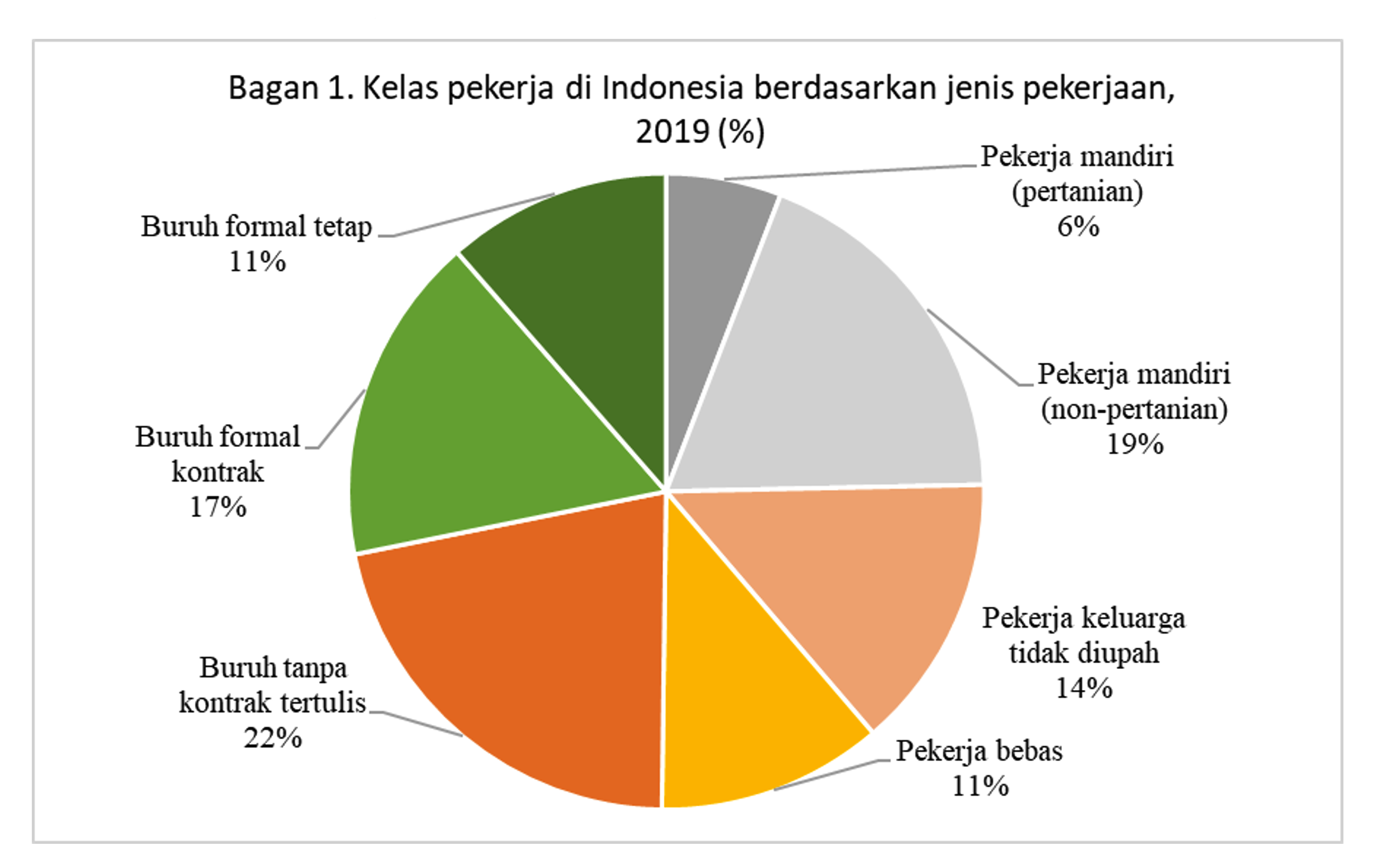

Kerentanan kerja yang dihadapi mayoritas kelas pekerja di Indonesia, baik formal atau informal, merupakan konsekuensi dari minimnya lapangan pekerjaan formal dan berkualitas.[2] Menurut data World Bank, pada 2019 lalu sekitar 71,8% dari kelas pekerja di Indonesia dapat diklasifikasi sebagai pekerja informal dan sisanya, sekitar 29,2%, buruh formal (bagan 1).[3]

Mengingat bahwa kondisi kerja pekerja informal cenderung lebih rentan dibandingkan dengan buruh formal, lapangan pekerjaan formal masih banyak dicari-cari oleh mayoritas kelas pekerja meskipun kualitas pekerjaannya cukup rendah. Bahkan, tidak sedikit calon buruh yang rela membayar hingga jutaan rupiah hanya untuk mendapatkan pekerjaan formal berkualitas rendah di kawasan industri dan perkotaan.[4]

Dengan konteks masalah seperti ini, maka strategi pembangunan ekonomi perlu menempatkan penciptaan lapangan kerja formal dan berkualitas sebagai salah satu tujuan utamanya. Strategi tersebut pun perlu bersifat progresif, yakni tidak hanya sekedar menciptakan lapangan kerja tetapi untuk mencapai perekonomian dan relasi sosial yang lebih egaliter.

Masalahnya, selain dari hambatan-hambatan ekonomi-fiskal dan teknis-kebijakan, strategi pembangunan ekonomi semacam itu akan menemui hambatan politik yang datang dari oposisi: kelas kapitalis.

Pemikiran Michał Kalecki, seorang ekonom sosialis dari Polandia, sangat relevan ketika membicarakan permasalahan ekonomi yang kita hadapi saat ini. Gagasannya mengenai full employment, misalnya, menunjukkan keterkaitan antara minimnya jumlah lapangan kerja, terlebih lapangan kerja yang berkualitas, terhadap kerentanan ekonomi dan lemahnya kekuatan politik kelas pekerja. Selain itu, Kalecki juga memberi kontribusi pada ekonomi pembangunan, terutama strategi pembangunan ekonomi yang bersifat egaliter di negara pinggiran.

Oleh karena itulah, demi merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang progresif dan tepat dalam konteks Indonesia, beberapa gagasan penting dari Kalecki perlu kita bedah.

Aspek Politik dari Full Employment

Michał Kalecki merupakan figur besar dalam mazhab ekonomi pasca-Keynesian (post-Keynesian economics), yakni mazhab pemikiran ekonomi yang banyak terinspirasi dari sekaligus melampaui pemikiran ekonom John Maynard Keynes—sebagaimana ekonom lain seperti Joan Robinson, Nicholas Kaldor, dan Piero Sraffa.[5]

Kontribusi Kalecki terhadap ilmu ekonomi mencangkup teori permintaan efektif (theory of effective demand), siklus bisnis, teori tentang harga, keuntungan, distribusi pendapatan, sistem ekonomi sosialis, dan bahkan ekonomi pembangunan.[6] Salah satu dari sekian banyak gagasan Kalecki yang paling terkenal adalah mengenai cara mengatasi pengangguran dan mencapai full employment dalam perekonomian kapitalis.

Full employment merujuk pada situasi ketika tidak terdapat pengangguran siklis (cyclical unemployment) atau pengangguran terpaksa (involuntary unemployment) dalam jumlah yang signifikan. Dengan kata lain, terdapat ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah memadai untuk menyerap hampir semua buruh yang ingin bekerja menurut upah dan pekerjaan yang sesuai.[7] Pendek kata, tenaga kerja yang tersedia telah dimanfaatkan sepenuhnya.

Kalecki menekankan bahwa masalah pengangguran dalam perekonomian kapitalis merupakan akibat dari minimnya permintaan efektif dan agregat. Terdapat aset-aset dan kapasitas produksi yang disia-siakan padahal seharusnya dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk menyerap tenaga kerja yang menganggur tersebut. Kalecki menjelaskan bahwa pembelanjaan defisit negara (deficit spending) dan investasi publik dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan efektif dan memobilisasi aset-aset produktif yang disia-siakan tersebut. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk menyerap pengangguran.[8]

Meskipun tampak serupa, analisis Kalecki di atas cukup berbeda dengan Keynes. Ia sangat terpengaruh oleh Marx terutama karya utamanya, Capital, dan karya-karya dari Marxis lain seperti Rosa Luxemburg dan Vladimir Lenin. Sebagian bahkan berpendapat bahwa Kalecki lebih banyak terinspirasi dari ilmu ekonomi Marxian ketimbang ilmu ekonomi Keynesian.[9]

Sebagaimana perspektif Marxian pada umumnya, ia selalu menempatkan aspek politik dan khususnya perjuangan kelas sebagai titik tolak analisis ekonomi. Salah satu contoh terdapat dalam esainya yang terkenal, Political Aspect of Full Employment. Di sana Kalecki menjelaskan bahwa intervensi untuk mencapai full employment akan menciptakan perlawanan dari kelas kapitalis.[10]

Mengapa? Karena, pertama, itu dianggap akan melemahkan kekuatan politik mereka. Dari sudut pandang kapitalis sendiri, sebagai pemilik sarana produksi, merekalah satu-satunya pihak yang seharusnya berperan mengomando ekonomi, mengalokasikan investasi dan sumberdaya, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Atas dasar itu masyarakat dan pemerintah harus tunduk pada keinginan mereka untuk menciptakan “state of confidence” atau iklim yang ramah bagi modal. Bila tidak, kelas kapitalis dapat mencabut investasi sehingga menciptakan pengangguran dan krisis ekonomi. Dengan demikian, investasi publik melalui pembelanjaan defisit dianggap sebagai suatu ancaman politik karena menumpulkan peran sektor swasta dalam persoalan investasi.

Kedua, dan paling penting, adalah menguatnya oposisi kapitalis yang muncul sebagai konsekuensi dari terciptanya full employment akibat bertambahnya lapangan kerja dalam jumlah memadai sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang menganggur. Kalecki memaknai full employment bukanlah sekadar kecilnya angka pengangguran dalam suatu perekonomian. Pasalnya, angka pengangguran bisa kecil tetapi full employment masih belum tercapai.[11] Baginya, kondisi full employment ditandai dengan meningkatnya daya tawar kelas pekerja di hadapan modal:

“Di bawah rezim full employment permanen, ‘PHK’ tidak lagi memainkan peran sebagai alat pendisiplinan. Posisi sosial si bos akan dilemahkan dan kepercayaan diri serta kesadaran kelas dari kelas pekerja akan tumbuh. Pemogokan untuk kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja akan menciptakan ketegangan politik. Memang benar bahwa keuntungan secara rata-rata akan lebih tinggi di bawah rezim full employment dibandingkan di bawah laissez-faire… Namun ‘disiplin dalam pabrik’ dan ‘stabilitas politik’ lebih dihargai oleh pemimpin bisnis ketimbang keuntungan. Insting kelas mereka membisiki bahwa full employment yang berlangsung lama tidak masuk akal dalam pandangan mereka dan pengangguran adalah bagian integral yang ‘normal’ dalam sistem kapitalis.”[12]

Analisis Kalecki atas full employment serupa dengan dinamika pasar tenaga kerja sebagaimana yang digambarkan oleh Marx. Dalam Capital, Marx menjelaskan bagaimana proporsi tenaga kerja cadangan (industrial reserve army of labour) atau surplus pekerja yang melebihi tenaga kerja aktif (active army of labour) akan melemahkan daya tawar dan upah buruh secara keseluruhan karena meningkatnya kompetisi atas lapangan kerja yang terbatas. Sementara di saat ekonomi sedang naik dan proporsi tenaga kerja cadangan pekerja menyusut, karena modal mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, maka daya tawar dan upah buruh akan semakin tinggi.[13] Oleh karena itu, modal cenderung memiliki kepentingan untuk mempertahankan tenaga kerja cadangan yang melimpah dan menolak full employment yang berlangsung lama.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, pasar tenaga kerja di Indonesia lebih menggambarkan suatu perekonomian dengan surplus pekerja yang berlebih.[14] Kondisi ini merupakan konsekuensi dari minimnya lapangan kerja formal dan berkualitas. Daya tawar yang lemah tidak hanya melumpuhkan kekuatan politik kelas pekerja di Indonesia, terutama kekuatan serikat buruh, tetapi juga merendahkan martabat mereka—di mana para bos dapat dengan leluasa memperlakukan buruh-buruh secara tidak manusiawi, baik dari segi hubungan ketenagakerjaan atau hubungan personal.

Memang banyak contoh ketika buruh-buruh dan serikat di Indonesia dapat mengorganisir diri, melawan balik modal, dan bahkan memenangkan tuntutan-tuntutan.[15] Namun hukum gerak kapitalisme akan terus melanggengkan sistem di mana tentara cadangan pekerja terus diciptakan dan kelas pekerja akan selalu bergantung pada modal. Oleh karena itulah bagi Kalecki intervensi untuk mencapai (dan mempertahankan) full employment diperlukan sebagai strategi ekonomi demi meningkatkan daya tawar dan kekuatan politik kelas pekerja sehingga memungkinkan perubahan sosial yang jauh lebih transformatif.

Namun, perlu kecermatan lebih untuk memahami strategi full employment ini. Pasalnya, analisisnya hanya berlaku di negara-negara kapitalis pusat di Eropa dan Amerika Utara. Kalecki sendiri bahkan memahami bahwa konteks perekonomian yang berbeda di negara-negara pinggiran membutuhkan strategi ekonomi yang berbeda pula.

Dalam aspek ini, kita perlu mencermati kontribusi penting lain Kalecki, yaitu tentang ekonomi pembangunan, terutama analisisnya mengenai pengangguran dan pembangunan di negara-negara pinggiran.

Strategi Pembangunan Ekonomi

Setahun setelah Perang Dunia ke-II, Kalecki mulai bekerja di kantor pusat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York hingga 1955, tepatnya di Departemen Ekonomi. Sebagai ekonom di divisi tersebut, ia bertanggung jawab atas analisis, riset, dan publikasi mengenai isu-isu ekonomi di negara-negara maju dan berkembang. Ia juga sering diundang ke beberapa negara—seperti Meksiko, India, dan Kuba—untuk memberikan kuliah ekonomi, melakukan riset, atau dilibatkan dalam perencanaan pembangunan ekonomi negara tersebut. Pengalaman dan riset-riset ini kemudian dikumpulkan dalam buku Essays on Developing Economies.

Dalam buku itulah Kalecki menjelaskan bahwa negara pusat dan pinggiran memiliki konteks sosial dan hambatan struktural yang berbeda sehingga strategi yang diperlukan untuk mengatasi pengangguran dan mendorong pembangunan ekonomi juga berbeda.[16]

Pertama, masalah pengangguran dan semi-pengangguran di perekonomian “terbelakang” atau negara-negara pinggiran lebih disebabkan oleh kelangkaan aset dan kapasitas produksi yang cukup untuk menyerap tenaga kerja. Hal ini berbeda dengan konteks perekonomian “maju” atau negara-negara pusat yang memiliki kapasitas produksi yang memadai namun tidak dimanfaatkan secara penuh akibat lemahnya permintaan efektif. Oleh karena itu, intervensi demand management sederhana ala Keynes terbilang cukup untuk mengatasinya.

Sementara itu, karena terdapat kelangkaan kapasitas produksi, perekonomian di negara pinggiran tidak mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah memadai kalaupun semua kapasitas produksi dimanfaatkan sepenuhnya. Dengan demikian, selain untuk meningkatkan permintaan efektif, intervensi negara yang lebih masif dibutuhkan demi membangun dan mengembangkan lebih lanjut kapasitas produksi.[17] Salah satunya adalah dengan meningkatkan volume investasi, terutama di sektor-sektor yang dibutuhkan.

Kalecki ragu investasi swasta dapat memenuhi kebutuhan ini dan bahkan berpendapat bahwa peran mereka bermasalah. Pasalnya, investasi swasta bisa saja tidak datang dalam volume yang dibutuhkan atau mereka dialokasikan ke sektor-sektor yang tidak diinginkan (misalnya pada produksi barang konsumsi mewah). Oleh karena itu, bagi Kalecki, negara perlu mengambil peran yang lebih besar tidak hanya untuk meningkatkan volume investasi publik secara langsung tetapi juga mengatur struktur investasi yang dibutuhkan—terutama dengan mengatur investasi swasta secara ketat. Dengan demikian, terdapat “alokasi investasi yang tepat antara produksi barang-barang kebutuhan pokok, barang-barang konsumsi non-pokok, dan barang-barang modal (investment goods).”[18]

Kedua, negara-negara pinggiran perlu mempertimbangkan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok yang memadai untuk mencegah inflasi. Dalam aspek ini, Kalecki menggarisbawahi pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi.

Di satu sisi, selain kebutuhan untuk mengembangkan industri dan produksi barang-barang manufaktur, Kalecki juga menekankan perlunya meningkatkan produktivitas sektor pertanian agar tersedia pasokan pangan yang memadai agar kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok dapat ditekan.[19] Pasalnya, tanpa diimbangi dengan kenaikan produktivitas barang-barang kebutuhan pokok, terutama pangan, bertambahnya jumlah lapangan kerja dan pendapatan masyarakat akibat pembangunan ekonomi akan menghasilkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi yang menjadi-jadi.

Di sisi lain, Kalecki juga mencermati bahwa hambatan untuk mendorong produktivitas pertanian tidak hanya bersifat teknis tapi juga politis. Baginya, “hambatan besar bagi pengembangan pertanian adalah relasi feodal dan semi-feodal dari kepemilikan tanah serta dominasi kaum tani miskin oleh tengkulak dan lintah darat.”[20] Dalam konteks ini, peningkatan produktivitas pertanian akan sulit dilakukan dan, kalaupun dapat, manfaatnya hanya akan dinikmati oleh tuan tanah dan “penguasa” perdesaan lain sementara mayoritas kaum tani akan tetap sengsara.

Maka dari itu, demi merombak kepemilikan lahan pertanian dan relasi sosial perdesaan agar menjadi lebih egaliter, ia mengajukan program reforma agraria. Melalui redistribusi lahan dari tuan tanah ke kaum tani—ditambah dengan intervensi teknis seperti perbaikan tata kelola dan metode pertanian, irigasi, dan kredit murah—posisi tuan tanah dapat dilemahkan dan produktivitas pertanian serta kesejahteraan kaum tani dapat ditingkatkan. Hal ini juga dapat menciptakan permintaan efektif yang memadai di perdesaan bagi produk industri sehingga mendorong dinamisme di sektor-sektor lain.

Analisis Kalecki menunjukkan pentingnya strategi pembangunan yang seimbang (balanced development) untuk mencapai full employment dan perekonomian yang lebih egaliter, baik di negara-negara pusat maupun pinggiran. Bagi Kalecki, salah satu kuncinya terletak pada keseimbangan antara produksi barang-barang modal atau produktif dengan barang-barang konsumsi (terutama kebutuhan pokok). Di satu sisi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat dapat diimbangi dengan ketersediaan barang-barang pokok yang memadai serta tingkat inflasi yang rendah. Di sisi lain, pembangunan industri dan ekonomi perkotaan juga dapat diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan kaum tani dan produktivitas pertanian di perdesaan. Analisis seperti ini membuat ekonomi pembangunan ala Kalecki cukup inovatif.[21]

Gagasan Kalecki memang selalu berangkat dari analisis permasalahan konkret dan merumuskan cara praktis serta egaliter untuk mengatasinya. Meskipun begitu, gagasannya tentang ekonomi pembangunan dan full employment secara umum memiliki beberapa implikasi penting bagi strategi ekonomi di semua negara pinggiran, termasuk di Indonesia, di mana mayoritas masyarakatnya bekerja berada dalam kondisi yang rentan karena minimnya opsi penghidupan yang lebih baik.

Misalnya tentang pentingnya peran negara dan sektor publik yang lebih aktif dalam pembangunan ekonomi. Ia berkontribusi penting dalam literatur late-industrialisation dan industrial policy yang menekankan kelemahan dari investasi swasta dan perlunya strategi dan intervensi sektor publik yang tepat untuk mengembangkan kapasitas produksi dan mendorong pembangunan ekonomi.[22]

Kritik Kalecki terhadap peran investasi swasta tidak hanya karena persoalan praktis tetapi juga politis juga tepat. Secara umum memperkuat peran investasi swasta berarti menggantungkan persoalan investasi atau pembangunan ekonomi pada keinginan modal sehingga menghambat terciptanya perekonomian yang tidak hanya berdasarkan kebutuhan riil masyarakat tetapi juga mampu memperkuat posisi politik kelas pekerja.

Kedua, tentang perlunya strategi ekonomi yang memungkinkan tercapainya pembangunan yang seimbang (balanced development). Dalam aspek ini, Kalecki berkontribusi dalam perdebatan mengenai peran sektor pertanian dan relasi pertanian (perdesaan) dengan industri (perkotaan) dalam pembangunan ekonomi.[23] Analisis Kalecki terutama menegaskan pentingnya menciptakan kesinambungan lintas sektoral yang dapat saling mendukung satu sama lain.

Analisisnya juga menekankan pentingnya menjaga agar kenaikan harga barang-barang pokok dan inflasi relatif rendah. Bagi Kalecki, inflasi yang menjadi-jadi merupakan ancaman bagi kelas pekerja sehingga dibutuhkan cara yang tepat dan egaliter untuk mengatasinya—seperti dengan memastikan produksi kebutuhan pokok seperti pangan yang memadai dan dengan harga terjangkau serta melalui kebijakan pajak dan transfer.

Ketiga, mengenai perhatiannya pada kontestasi politik dan struktur sosial dalam perekonomian. Analisisnya mengenai full employment didasarkan pada kontestasi kelas antara buruh dan modal, terutama dampak pengangguran (atau tentara cadangan pekerja, dalam istilah Marx) terhadap kekuatan politik kelas pekerja. Dengan demikian, Kalecki memiliki perhatian khusus pada persoalan pengangguran dan menempatkan strategi untuk mencapai full employment sebagai salah satu agenda penting dalam pembangunan ekonomi.

Analisisnya mengenai pentingnya reforma agraria sebagai langkah awal pembangunan ekonomi di negara pinggiran yang didasarkan pada realitas ketimpangan sosial di perdesaan juga penting. Ketimpangan tersebut, bagi Kalecki, dapat menghambat pembangunan ekonomi dan bahkan memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada. Pada sebagian hal, analisisnya cukup serupa dengan temuan studi-studi agraria di Jawa, terutama yang menyorot ketimpangan pemilikan lahan, seperti penelitian “Tujuh Setan Desa” yang dilakukan oleh PKI dan BTI pada tahun 1960-an.[24]

Bagi Kalecki, intervensi kebijakan ekonomi tidak hanya diarahkan untuk sekadar meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari kelas pekerja tetapi juga kekuatan politik mereka. Walhasil, perbaikan ekonomi jangka pendek seharusnya juga dapat menciptakan potensi untuk perubahan sosial yang lebih transformatif di kemudian hari.

Tentu saja, intervensi kebijakan tersebut akan menimbulkan oposisi politik dari kelompok sosial tertentu, terutama kelas kapitalis dan tuan tanah, yang merasa kepentingan mereka akan terancam. Oleh karena itu, dibutuhkan kekuatan politik “progresif” yang terorganisir dan kuat untuk melawan oposisi tersebut sehingga strategi pembangunan ekonomi yang egaliter dapat dilaksanakan.

Siklus Bisnis Politik

Dalam Political Aspect of Full Employment, Kalecki juga menjelaskan bahwa perubahan dalam kondisi perekonomian—seperti siklus boom dan slump (krisis), pengangguran, inflasi, dan lain-lain—akan menimbulkan kontestasi politik untuk mendorong perubahan kebijakan dan mendefinisikan ulang rezim perekonomian yang berlangsung. Menurut Kalecki, “siklus bisnis politik” (political business cycle) ini merupakan titik kontestasi kelas untuk menentukan apakah perubahan kebijakan tersebut akan berpihak pada kepentingan ekonomi-politik kelas pekerja atau modal; apakah ia hanya akan melanggengkan status quo atau mendorong perubahan sosial yang lebih transformatif.

Di Indonesia, kontestasi ini cenderung dimenangkan oleh kepentingan ekonomi-politik modal. Akibatnya, perubahan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi diatasi dengan kebijakan yang cenderung berpihak pada modal seperti dengan beragam paket kebijakan liberalisasi ekonomi Omnibus Law “Cipta Kerja” pada 2020 silam.

Selain itu, kepentingan rente dan modal dalam sektor ekstraktif (seperti tambang dan sawit) yang cenderung dominan di Indonesia juga memastikan bahwa perekonomian bergantung pada kedua hal tersebut, alih-alih berdasarkan pada pengembangan industri serta kapasitas produksi domestik.[25]

Kemenangan ekonomi-politik modal saat ini tidak lain adalah cerminan dari lemahnya gerakan ekonomi-politik yang berbasis pada kelas pekerja, terutama sejak pembantaian gerakan kiri pada 1965. Sejarah telah mencatat bahwa perubahan kebijakan yang berpihak pada kelas pekerja mensyaratkan gerakan politik kelas pekerja yang terorganisir dan kuat.

Karena sebuah gerakan politik tidak dapat tumbuh tanpa gagasan yang mampu menarik dukungan massa, maka konsep yang mampu merumuskan strategi pembangunan ekonomi untuk mengatasi permasalahan sosial saat ini juga diperlukan. Seperti dikatakan ekonom Stephen Marglin: “untuk mendorong perubahan kita memerlukan gagasan, tapi gagasan tidak dapat tumbuh subur kecuali mereka dikaitkan dengan gerakan politik”.[26]

Tulisan ini berupaya untuk menunjukkan salah satu konsep tersebut, yang digagas oleh Kalecki, terutama analisis mengenai full employment dan pentingnya agenda untuk perluasan lapangan kerja yang lebih berkualitas bagi kelas pekerja, pembangunan ekonomi di negara pinggiran dan perlunya strategi pembangunan yang egaliter, dan kontestasi ekonomi-politik yang menghambat atau menentukan pembangunan ekonomi. Kalecki juga menekankan bahwa strategi pembangunan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan kekuatan politik kelas pekerja.

Membaca Kalecki berarti memahami bahwa perubahan kebijakan seharusnya tidak hanya membawa perbaikan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan potensi untuk perubahan yang lebih transformatif di masa yang akan mendatang. Dengan demikian, Kalecki mengajak untuk tidak hanya mencari cara mengatasi permasalahan ekonomi dalam kapitalisme, tetapi juga mendorong kita untuk mencari cara agar dapat melampauinya.***

Alnick Nathan adalah pegiat MAP Corner-Klub MKP UGM

Catatan Akhir

[1] Untuk gambaran besar dan pembahasan mengenai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, baik formal dan informal, lihat: Muhtar Habibi, Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran (Tangerang: Marjin Kiri, 2016); Muchtar Habibi & Benny Hari Juliawan, “Creating Surplus Labour: Neo-Liberal Transformations and the Development of Relative Surplus Population in Indonesia”, Journal of Contemporary Asia, Vol. 48, No. 4, (2018), hal 649-667; Indrasari Tjandraningsih, “State-Sponsored Precarious Work in Indonesia”, American Behavioral Scientist, Vol. 57, No. 4, (2013), hal. 403-441; Jafar Suryomenggolo, Rezim Kerja Keras dan Masa Depan Kita (Yogyakarta: EA Books, 2022); M. Zulfan Tadjoeddin & Anis Chowdhury, Employment and Re-Industrialisation in Post Soeharto Indonesia (London: MacMillan, 2021); Muchtar Habibi, “Laju Kapital dan Dinamika Kelas Ekonomi Informal Perkotaan,” Jurnal PRISMA Vol. 40, No. 3, (2021), hal. 13-29; Ani Misbahul Pratiwi, Ekonomi Informal di Indonesia: Tinjauan Kritis Kebijakan Ketenagakerjaan (Jakarta: Trade Union Rights Centre, 2020); Yeremias T. Keban, Ari Hernawan, dan Arif Novianto, Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia (Yogyakarta: IGPA Press, 2021); World Bank, Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia (Washington D.C.: World Bank, 2019).

[2] Habibi, Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran

[3] World Bank, Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia, hal. 47; Pekerja informal mencangkup pekerja yang memiliki usaha sendiri atau sebagai pekerja mandiri (self-employment) di pertanian dan non-pertanian, pekerja keluarga tidak diupah (unpaid family workers), dan buruh-buruh upahan informal (informal wage workers) yakni pekerja bebas (casual workers) dan buruh upahan yang tidak memiliki kontrak kerja tertulis (workers without written contract). Sementara buruh formal mencangkup buruh formal dengan status kerja kontrak jangka pendek (workers with temporary contract) dan buruh dengan status permanen atau tetap (workers with permanent contract). Definisi yang digunakan di sini cukup berbeda dengan definisi umum dari BPS yang mengklasifikasi semua buruh upahan sebagai buruh formal walaupun buruh tersebut tidak memiliki kontrak kerja tertulis, salah satu karakteristik utama dalam hubungan kerja informal. Untuk perdebatan mengenai definisi informalitas lihat Habibi, “Laju Kapital dan Dinamika Kelas Informal Perkotaan”. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa sebagian dari pekerja informal mandiri merupakan buruh upahan terselebung (disguised wage workers) karena tidak memiliki otonomi dan hubungan kerjanya diatur secara sepihak oleh pemberi kerja. Misalnya adalah industri borongan rumahan dan pekerja gig dalam layanan antar penumpang serta jasa. Untuk yang terakhir lihat Keban, dkk, Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia.

[4] Syarif Arifin, “Fleksibilisasi Perekrutan: Pengusaha Untung, Buruh Buntung”, Majalah Sedane, 22 Agustus 2019, diakses dari: https://majalahsedane.org/fleksibilisasi-perekrutan-pengusaha-untung-buruh-buntung/

[5] Keynes memang merupakan inspirasi penting bagi mazhab ekonomi pasca-Keynesian, terlebih mengingat banyak ekonom pelopornya seperti Robinson dan Kaldor adalah kolega Keynes di University of Cambridge. Namun, dalam sebagian aspek, mazhab pasca-Keynesian juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran ekonomi kritis lainnya seperti Karl Marx dan ekonomi Marxian. Kalecki juga memiliki peran besar dalam perkembangan ekonomi pasca-Keynesian, terutama karena ketika Perang Dunia ke-II dia mengungsi ke Inggris dan sempat bekerja di Cambridge sehingga dapat berinteraksi secara langsung dengan para ekonom di Cambridge. Mazhab ekonomi pasca-Keynesian juga bagian dari mazhab ekonomi heterodoks yang menentang banyak asumsi-asumsi dasar dari ekonomi neo-Klasik atau orthodoks. Selengkapnya lihat Marc Lavoie, Post-Keynesian Economics: New Foundations (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014).

[6] Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai gagasan dan kontribusi Kalecki terhadap ilmu ekonomi, terutama ilmu ekonomi pasca-Keynesian, lihat Julio López G. and Michaël Assous, Michal Kalecki (New York: Palgrave Macmillan, 2010); Louis-Philippe Rochon, Marcin Czachor & Gracjan Bachurewicz, “Introduction: Kalecki and Kaleckian Economics”, Review of Political Economy, Vol. 32, No. 4, (2020), hal. 487-491; J. E. King, An Alternative Macroeconomic Theory: The Kaleckian Model and Post-Keynesian Economics (Boston: Kluwer Academic Publishers, 1996).

[7] Lihat misalnya Jesus Felipe, Inclusive Growth, Full Employment, and Structural Change: Implications and Policies for Developing Asia (Manila: Asian Development Bank, 2010). hal. 18-19.

[8] Kalecki menjelaskan bahwa full employment dapat dicapai melalui 3 cara: (1) pembelanjaan defisit negara untuk mendanai investasi publik (dalam hal public goods seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) atau untuk mensubsidi konsumsi (melalui welfare transfer ke kelompok pendapatan rendah atau mensubsidi barang pokok); (2) meningkatkan investasi swasta (dengan mengurangi pajak atau suku bunga); dan (3) redistribusi dari kelompok pendapatan tinggi ke kelompok pendapatan rendah. Meskipun begitu, Kalecki berpendapat bahwa investasi swasta merupakan instrumen yang kurang memadai untuk mencapai full employment dan merekomendasikan pembelanjaan defisit negara dan redistribusi sebagai cara utama. Michał Kalecki, “Three Ways to Full Employment,” dalam Jerzy Osiatyński (eds), Collected Works of Michal Kalecki Volume 1: Capitalism, Business Cycle and Full Employment (Oxford: Oxford University Press, 1990).

[9] Peter Kriesler & Joseph Halevi, “Kalecki and Marx Reconnected”, Review of Political Economy, Vol. 32, No. 4, (2022), hal. 604-661. Lihat juga López G. & Assous, Michal Kalecki, Bab 9.

[10] Michał Kalecki, “Political Aspect of Full Employment,” The Political Quarterly, Vol. 14, No. 4, (1943), hal. 322-330.

[11] Contohnya adalah Indonesia di mana angka pengangguran terbuka kecil (sekitar 5-7%) tetapi kelas pekerja memiliki daya tawar yang lemah sehingga mayoritas bekerja dalam kondisi kerja yang sangat rentan.

[12] Kalecki, “Political Aspect of Full Employment,” hal. 326.

[13] Karl Marx, Capital: Critique of Political Economy, Vol. I (Harmondsworth: Penguin, 1976), hal. 789-798. Untuk konteks di Indonesia lihat Habibi, Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran.

[14] Habibi, Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran; lihat juga Habibi & Juliawan, “Creating Surplus Labour”.

[15] Teri L. Caraway & Michele Ford, Labor and Politics in Indonesia (Cambridge: Cambridge University Press, 2020).

[16] Michał Kalecki, Essays on Developing Economies (Sussex: Harvester Presss, 1976). Untuk bacaan lebih lanjut mengenai kontribusi Kalecki pada ekonomi pembangunan, lihat López G. dan Assous, Michal Kalecki, Bab. 8; Bruce MacFarlane, “Michal Kalecki and the Political Economy of the Third World,” dalam J. E. King (eds) An Alternative Macroeconomic Theory: The Kaleckian Model and Post-Keynesian Economics (Massachusetts: Kluwer Academic Publishing, 1996); Jayati Ghosh, “Michal Kalecki and the Economics of Development,” dalam Jomo K. S. (eds) The Pioneers of Development Economics: Great Economists on Development (London: Zed Books, 2005).

[17] Kalecki, Essays on Developing Economies, hal. 20-27.

[18] Ibid. hal. 25.

[19] Michal Kalecki, “The Problem of Financing Economic Development”, Indian Economic Review, Vol. 2 No. 3, (1955), hal 7; Lihat juga Kalecki, Essays on Developing Economies.

[20] Kalecki, “The Problem of Financing Economic Development”, hal. 8.

[21] Jayati Ghosh, seorang ekonom India, menulis: “Analisis semacam itu relatif tidak wajar pada masanya, ketika kebanyakan para “ekonom pembangunan”, hanya menyorotkan pandangannya pada meningkatkan pertumbuhan industri semata. Namun, gagasan [Kalecki], yang diajukan pada pertengahan tahun 1950-an, terbukti benar karena kelangkaan pangan yang mulai muncul di banyak negara-negara berkembang satu dekade kemudian. [Gagasannya] terbukti sangat berpengaruh dan menjadikan Kalecki secara tidak langsung sebagai pelopor dari mazhab strukturalis di Amerika Latin dan lainnya, yang menekankan pentingnya faktor-faktor struktural dalam proses pembangunan.” Ghosh, “Michal Kalecki and the Economics of Development”, hal. 116.

[22] Lihat misalnya, Ha-Joon Chang dan Antonio Andreoni, “Industrial Policy in the 21st Century”, Development and Change, Vol. 51, No. 2, (2020), hal. 324-335; Antonio Andreoni & Fiona Tregena, “Escaping the middle-income technology trap: A comparative analysis of industrial policies in China, Brazil and South Africa”, Structural Change and Economic Dynamics, Vol. 54, No. 1, (2020), hal. 324-334; Reda Cherif and Fuad Hasanov, “The Return of the Policy That Shall Not Be Named: Principles of Industrial Policy”, IMF Working Paper No. 19/74, (2019); Justin Y. Lin, “Industrial policies for avoiding the middle-income trap: a new structural economics perspective”, Journal of Chinese Economic and Business Studies, Vol. 15, No. 1, (2017), hal 5-18; Servaas Storm, “Structural Change”, Development and Change, Vol. 46, No. 4, (2015), hal. 666–699; Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths (London: Penguin, 2018).

[23] Lihat, misalnya, Cristóbal Kay, “Development strategies and rural development: exploring synergies, eradicating poverty”, The Journal of Peasant Studies, Vol. 36, No. 1, (2009), hal. 103-137.

[24] D. N. Aidit, Kaum tani menggandjang setan-setan desa (Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1964); Ben White, “Marx and Chayanov at the margins: understanding agrarian change in Java”, The Journal of Peasant Studies, Vol. 45, No. 5-6, (2018), hal. 1108-1126; Ben White & Gunawan Wiradi, “Agrarian and non-Agrarian Bases of Inequality in Nine Javanese Villages”, dalam G. Hart, A. Turton, and B. White (eds) Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia (Berkeley: University of California Press, 1989); Frans Hüsken & Ben White, “Java: Social Differentiation, Food Production, and Agrarian Control,” dalam G. Hart, A. Turton, and B. White (eds) Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia (Berkeley: University of California Press, 1989); Ben White, “Between Apologia and Critical Discourse: Agrarian Transitions and Scholarly Engagement in Indonesia”, dalam Daniel Dhakidae & Vedi Hadiz (eds) Social Science and Power in Indonesia (Singapore: Equinox Publishing, 2005); Muchtar Habibi, “Masters of the countryside and their enemies: Class dynamics of agrarian change in rural Java”, Journal of Agrarian Change, Vol. 21, No. 4, (2021), hal. 720-746.

[25] Lihat: Lukas Schlogl & Kyunghoon Kim, “After authoritarian technocracy: the space for industrial policy-making in democratic developing countries,” Third World Quarterly, (2021), DOI: 10.1080/01436597.2021.1984876; Jose A. Ordonez, Michael Jakob, Jan C. Steckel, Anna Fünfgeld, “Coal, power and coal-powered politics in Indonesia”, Environmental Science and Policy, Vol. 123, (2021), hal. 44–57; Charlotte Setijadi, “The Pandemic as Political Opportunity: Jokowi’s Indonesia in the Time of Covid-19”, Bulletin of Indonesian EconomVol. 57, No. 3, (2021), Paul K. Gellert, “Neoliberalism and altered state developmentalism in the twenty-first century extractive regime of Indonesia”, Globalizations, Vol. 16, No. 6,(2019), hal. 894-918; Eve Warburton, “Resource Nationalism in Indonesia: Ownership Structures and Sectoral Variation in Mining and Palm Oil”, Journal of East Asian Studies, Vol. 17, No. 3, (2017), 285-312; Eve Warburton, “Jokowi and the New Developmentalism”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 52, No. 3,(2016), 297-320.

[26] Maya Adereth , Shani Cohen, Jack Gross, “Economics, Bosses, and Interest: Interview with Stephen Marglin”, Phenomenal World, 20 August 2020. https://www.phenomenalworld.org/interviews/stephen-marglin/