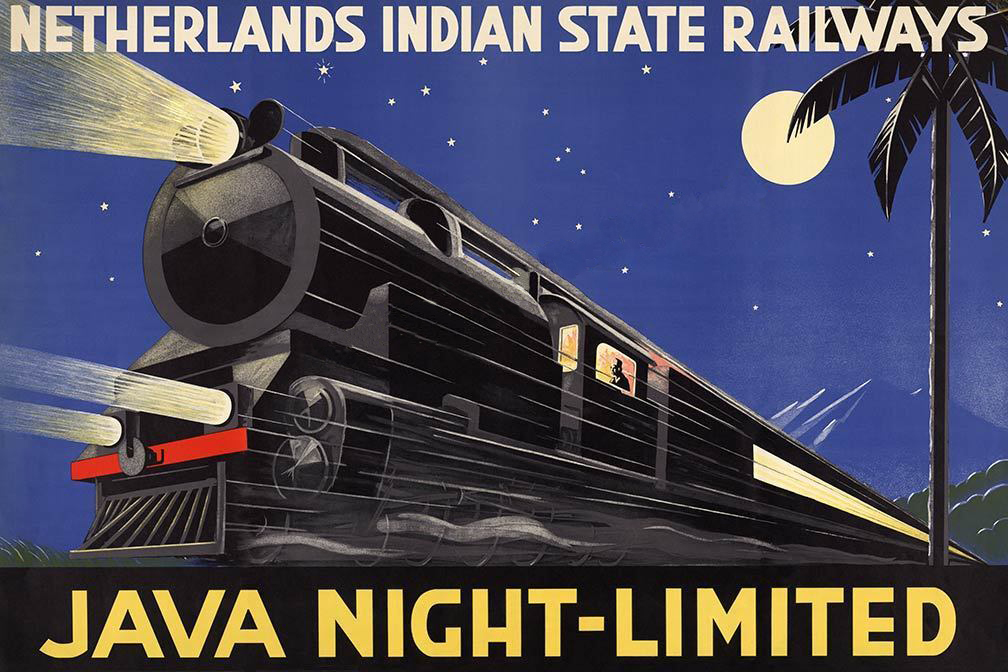

Gambar: Transpress NZ

PERBINCANGAN tentang waktu kerap menjadi topik basa-basi dalam keseharian kita. Sapaan seperti “selamat pagi” atau pertanyaan simpel laiknya “pukul berapa sekarang?” adalah beberapa contohnya.

Meskipun tampak remeh, konsep waktu sebenarnya tak pernah bebas nilai. Waktu merupakan hasil konstruksi sosial bahkan sering kali menjadi alat untuk mengontrol kehidupan. Untuk yang disebut terakhir tampak jelas dari penetapan waktu kerja. Karl Marx memaknai waktu kerja (labour-time) sebagai penanda eksistensi pekerja yang dimaterialisasi nilai gunanya sebagai komoditas, diukur dengan unit upah.[1]

Kita juga sering memaknai waktu sebagai sesuatu yang harus dimanfaatkan untuk memproduksi sesuatu (kita tentu sering mendengar ungkapan time is money). Oleh karena itu kecepatan dan efisiensi dinilai sebagai ukuran produktivitas dan kegiatan seperti beres-beres rumah, bersantai, atau rebahan kerap kali disebut aktivitas tidak produktif atau buang-buang waktu.

Apakah waktu memang demikian adanya, ataukah sebetulnya ada kondisi-kondisi tertentu yang membentuk pandangan produktif/tidak produktif atas pemanfaatan waktu? Dalam catatan ini, saya akan mencoba membongkar dan menelusuri lika-liku makna waktu kerja. Agar lebih fokus, saya mengerucutkan pada konteks Indonesia sejak masa kolonialisme Belanda.

Sejarah Singkat Standardisasi Waktu di Dunia

Mari kita kembali ke sebelum abad ke-18[2] atau era pra-industri. Masyarakat kala itu memaknai waktu secara beragam (diverse) karena belum ada sistem pengatur waktu (clock time) universal seperti saat ini (misal: Greenwich Mean Time atau kalender Masehi). Pada masa itu waktu untuk berproduksi (waktu produktif) dan aktivitas sosial tidak bisa saling dipisahkan. Masyarakat mengategorikan waktu berdasarkan ritus dan aktivitas sehari-hari (task oriented). Waktu kerja dan kehidupan sehari-hari tidak dibedakan secara ketat sebab keduanya dianggap sebagai kesatuan.[3]

Di sisi lain, masyarakat di era industri melihat waktu sebagai entitas mandiri.[4] Pengukuran ketat atas waktu dalam satuan detik, menit, jam, hari, hingga tahun tak bisa dilepaskan dari kehadiran teknologi pengukur waktu (clock time) sejak abad ke-14 Masehi di Eropa.[5]

Pada masa tersebut, arloji bahkan dinilai sebagai penanda kelas sosial. Kelas menengah kaya biasanya mengenakan arloji emas, sementara kelas pekerja memakai arloji perak.[6] Pada masa kolonialisme Eropa, menara jam di negara jajahan bahkan dimaknai sebagai lambang kemajuan ekonomi perkotaan, juga simbol megalomaniak atas kontrol politik dan dominasi ekonomi. Dalam konteks Indonesia, Jam Gadang di Bukittinggi, Sumatera Barat, yang merupakan hadiah dari Ratu Juliana kepada H. R. Rookmaaker pada 1926, adalah contohnya.

Upaya pertama menstandardisasi waktu muncul di Amerika Serikat untuk mengatur perjalanan kereta api lintas kota[7] serta penanda bagi angkatan laut di Inggris. Standardisasi ini tidak dapat dilepaskan dari perhitungan waktu atom (perhitungan diukur secara astronomi dan fisika ke dalam ukuran detik, pertama kali ditetapkan pada 1956[8]). Waktu atom dianggap sebagai “the most accurate timekeeping devices in history”–sistem penghitungan waktu terakurat dalam sejarah umat manusia.[9]

Semenjak 1884, standar waktu Greenwich ditetapkan melalui Konferensi Washington (International Prime Meridian Conference/ Konferensi Internasional Meridian Utama). Greenwich, Inggris (tepatnya di Royal Greenwich Observatory) diputuskan sebagai titik berangkat standar waktu universal. Standardisasi Greenwich Mean Time (GMT) menciptakan universalitas waktu yang ketat dalam satuan jam, menit, detik, milidetik, hingga mikrodetik selama dua puluh empat jam dalam satu hari di seluruh dunia.

Waktu pun akhirnya tidak lagi ditetapkan berdasarkan aktivitas harian, bercorak lokal, dan beragam tergantung konteks kebudayaan. Waktu telah diukur dalam sistem waktu (clock time) yang berlaku universal. Waktu semakin tercerabut dari konteks aktivitas, berubah menjadi konsep abstrak yang berdiri sendiri dan bersandar pada akurasi teknologi pengukur. Ekspresi waktu menjadi homogen dan diseragamkan demi kepentingan ekonomi. Manusia semakin terobsesi dengan penjadwalan kehidupan yang ketat dan mekanis.

Waktu dalam Perkotaan Jawa Masa Hindia Belanda

Di Indonesia, standardisasi waktu tak bisa dilepaskan dari industrialisasi sejak abad ke-19. Industrialisasi salah satunya ditandai dengan pembangunan Jalan Raya Pos Daendels (De Grote Postweg) sepanjang Anyer (Banten) hingga Panarukan (Jawa Timur) oleh pemerintah kolonial Inggris pada 1808-1811. Pembangunan jalur Daendels dinilai sebagai penemuan ajaib[10] karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga 18-20 kilometer per jam.

Pembangunan jalur kereta api pada abad ke-19 juga dipandang sebagai patokan perkembangan modernitas, bahkan penanda kemajuan zaman.[11] Sebagai perangkat mobilitas, kereta api di negara-negara kolonial pada mulanya dibangun untuk mengirimkan bahan mentah perkebunan menuju pasar Eropa secara lebih efisien.[12] Pun dengan kereta di Hindia Belanda. Rel kereta api di Jember dibuat untuk mengangkut hasil pertanian ke Panarukan, Jawa Timur, sebelum akhirnya dikirim ke Rotterdam atau pasar internasional lain.[13]

Bisa dibilang, pembangunan jalan raya dan jalur kereta api menjadi gerbang modernisasi waktu kerja di perkotaan kolonial Hindia Belanda.

Upaya memangkas waktu demi menciptakan efisiensi produksi dinilai sebagai agenda “pemberadaban” masyarakat tradisional menuju modern (ala kapitalisme). Ini bertolak belakang dengan konsep waktu warga bumiputra yang tak melulu bersandar pada kepentingan komoditas semata, melainkan terhubung dengan kebudayaan dan ritus keseharian (tarian, perayaan, waktu ibadah, dsb).

Anggapan bahwa kecepatan (speed) menjadi lambang masyarakat modern justru memberikan rasionalisasi atas mitos “pribumi malas”[14] sebagaimana dicatat oleh Syed Hussein Alatas dalam The Myth of The Lazy Native (1977). Konsep kelambanan diperhadapkan dengan modernisasi teknologi yang serba cepat dan efisien. Pandangan kolonialis tersebut merasionalisasi orang Eropa untuk terus melakukan penindasan dan eksploitasi terhadap bumiputra.

Di lain sisi, kemudahan mobilitas membuat perkotaan di Jawa berkembang masif semenjak abad ke-19. Pesatnya industrialisasi (termasuk perdagangan dan pendidikan) di kota besar menjadi penarik arus urbanisasi penduduk perdesaan yang mengakibatkan komposisi penduduk menjadi majemuk.

Majemuknya penduduk dan berbagai pembangunan di perkotaan berdampak meluasnya jenis tenaga kerja. Pekerjaan administrasi seperti juru tulis, teknisi ahli bidang perdagangan, transportasi, perbankan, asuransi, perusahaan, perkebunan, manufaktur, pertambangan, industri perminyakan, hingga pegawai di rumah penerbitan[15] muncul dan diisi kalangan kelas menengah Eropa. Perluasan tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari perkembangan infrastruktur perkotaan laiknya kantor pemerintahan, kantor polisi, sekolah, fasilitas kesehatan, pertanian dan perhutanan, kereta api, kantor pos, pegadaian, hingga kantor kredit.

Sementara kelas menengah Eropa bekerja di sektor administrasi dan formal, kelas pekerja bumiputra mendapatkan jenis pekerjaan yang lebih rentan dan informal: menjadi buruh, jongos, babu, dan kuli (coolie) tidak lain untuk orang-orang Belanda.[16]

Ekonomi waktu semakin mengokupasi sebagian besar kehidupan kelas pekerja bumiputra di perkotaan kolonial Hindia Belanda. Oleh mereka, waktu kerja didefinisikan sebagai aktivitas yang digunakan untuk bekerja di rumah “tuan-tuan” orang Belanda untuk mendapatkan upah. Sementara waktu luang digunakan untuk mengurusi kegiatan domestik di rumah mereka sendiri. Konsep waktu dipisahkan dalam dikotomi “waktu kerja” dan “waktu luang” sebagai upaya mendisiplinkan kelas pekerja dalam kerangka kapitalisme yang eksploitatif.

Waktu Kerja untuk Ekonomi Perang

Dari industrialisasi, modernisasi teknologi, perubahan makna waktu, hingga perluasan tenaga kerja pada masa kolonial Belanda, kita beranjak pada konteks selanjutnya: masa penjajahan Jepang.

Peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang ditandai dengan krisis ekonomi besar-besaran pada 1930-an. Jepang kemudian masuk ke Indonesia pada 28 Februari 1942–tanpa perlawanan dari tentara Belanda–dan mengokupasi Indonesia semenjak Maret 1942 hingga Agustus 1945

Dalam kondisi karut-marut karena perang, Jepang mengandalkan suplai material bahan mentah seperti minyak bumi, karet, timah, dan logam dari Indonesia demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.[17]

Demi menyokong pertempuran Jepang melawan pasukan sekutu, warga bumiputra dipekerjakan di berbagai sektor: mulai dari pertambangan, perkebunan, latihan perang, hingga kerja paksa (romusha). Anak-anak dan orang-orang dewasa juga diberikan tugas untuk mengurus lahan kosong untuk ditanami demi memenuhi kebutuhan pangan.

Untuk menggugah semangat pekerja, baik nelayan, petani, pekerja pabrik, dan lain sebagainya, pemerintah Jepang menciptakan mars romusha pada 1943. Dalam lirik disebutkan bahwa bumiputra harus terus bekerja dengan “riang dan giat gembira”.

Meskipun rezimnya berbeda, makna waktu bagi masyarakat bumiputra pada akhirnya tetap sama: digunakan untuk mengabdikan diri pada pemilik modal, hanya saja kali ini oleh Jepang dan demi kepentingan ekonomi perang.

Makna Waktu bagi Masyarakat Perkotaan Jawa Pasca-Kolonial

Semenjak republik Indonesia terbentuk, pemanfaatan waktu dalam kerangka berpikir industrial semakin mapan. Di Jakarta, warga berlomba-lomba memasang strategi “siapa cepat dia dapat” sehingga kehidupan semakin serba tergesa-gesa. Para pendatang “saling sikut” demi mendapatkan pekerjaan, baik formal maupun informal seperti pedagang kecil, sopir, buruh musiman, tukang bensin eceran, tukang becak, pemulung, dan lain-lain.[18] Ketergesa-gesaan semacam ini menjadi cara memenangkan kompetisi ekonomi. Setiap orang seolah saling berkejaran dengan waktu demi berkompetisi di tengah metropolitan yang serba ingar, bising, dan sibuk.

Semenjak Orde Baru, tepatnya sekitar 1970 hingga 1980-an, pembangunan didongkrak oleh masuknya berbagai perusahaan multinasional, hibah internasional, dan pasar bebas. Semua turut serta mendorong peningkatan perekonomian Indonesia secara pesat. Regulasi era Sukarno yang melarang investasi asing, termasuk jual beli lahan, menjadi lebih terbuka.

Keterbukaan tersebut tentu berdampak pada pembangunan infrastruktur besar-besaran di sektor privat. Sepanjang 1980 hingga 1990-an, tekanan dari berbagai institusi internasional seperti ASEAN, Bank Dunia, dan lain-lain mendorong Indonesia untuk terlibat dalam pasar bebas. Faktor inilah yang membuat perkembangan industri dan korporat semakin masif, meningkatkan geliat kehidupan masyarakat perkotaan yang semakin berorientasi ekonomi kapitalis, dinamis, dan bergerak serba cepat.

Terbukanya investasi juga meningkatkan kebutuhan penyerapan tenaga kerja di kawasan perkotaan dan pinggiran kota (suburban) Jawa, baik di sektor manufaktur maupun administratif. Peningkatan kebutuhan merekrut kelas pekerja membuat banyak orang berbondong-bondong pindah ke kota (urbanisasi). Fenomena pasar bebas mendorong tumbuh suburnya kelas pekerja pabrik dan terciptanya kelas menengah baru di dalam kawasan urban; yang tentu berdampak mempertajam segregasi kelas sosial.

Dalam seluruh konteks ini, dominasi wujud waktu dalam standar jam (clock time) dan kalender Masehi terjadi dalam seluruh aspek kehidupan. Beberapa contohnya adalah birokratisasi waktu kerja dan penandaan peristiwa nasional di kalender. Bahkan rancangan program-program besar pun ditetapkan dalam satuan tahun seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).[19]

Tak hanya dalam lingkup kerja, keseragaman waktu juga menubuh dalam institusi pendidikan melalui rutinitas jadwal sekolah serta tataran kehidupan sehari-hari yang penuh dengan jadwal dan manajemen waktu ketat.[20]

Seiring waktu, perkembangan dan perubahan terhadap cara memaknai waktu tak lagi hanya dideterminasi oleh pembangunan infrastruktur fisik perkotaan. Perkembangan teknologi informasi pada 1990-an, termasuk perangkat gawai dan internet (digitalisasi), berperan sangat signifikan.

Secara singkat, sejarah perkembangan internet di Indonesia dimulai pada 1990-an, tepatnya pada 1994 melalui pembentukan IPTEKnet. IPTEKnet merupakan organisasi di bawah koordinasi Dewan Riset Nasional yang berusaha menyediakan layanan teknologi jaringan komputer dan telekomunikasi. Perkembangan ini didorong oleh liberalisasi telekomunikasi pada 1994 yang dikuasai oleh dua korporasi besar, yakni PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) milik BUMN dan PT. Indonesian Satellite Corporation (Indosat) milik swasta.

Penemuan teknologi digital dan internet berdampak mengubah pemaknaan masyarakat mengenai ruang dan waktu. Medium telekomunikasi seperti gawai, jaringan telepon, juga internet memungkinkan peringkasan terhadap ruang dan waktu. Pemampatan ruang dan waktu semakin dimungkinkan seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi global dan internet yang menciptakan realitas virtual dalam genggaman.[21] Kecenderungan ini terjadi karena selama terhubung dengan perangkat teknologi digital dan internet orang-orang bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu sekaligus (multitasking).

Transformasi teknologi digital dan internet berdampak semakin meleburkan batas-batas antara ruang dan waktu kerja. Era tenaga kerja fleksibel dan penemuan teknologi digital memungkinkan pekerjaan bisa dilakukan dari mana saja (sekaligus kapan saja). Saat ini, pekerja bisa dengan mudah dipanggil untuk bekerja dalam jangka kontrak singkat (short-term) atau skema kontrak lepas (freelance), bahkan kerap kali tanpa perjanjian kerja yang jelas. Pola pekerja dalam kerangka waktu fleksibel demikian kerap disebut sebagai pekerja gig.[22] Karakter dari pekerja gig[23] adalah mereka yang bekerja secara independen dalam jangka waktu kontrak yang relatif pendek, baik bekerja untuk institusi maupun secara individual.

Sampai sini, kita bisa merefleksikan bagaimana industrialisasi tidak hanya membangun persepsi atas waktu sebagai komoditas. Berbagai modernisasi teknologi melalui pembangunan jalan raya, jalur kereta api, hingga digitalisasi ternyata juga mendorong spesialisasi jenis pekerjaan baru, berdampak pada meningkatnya kebutuhan penyerapan tenaga kerja di perkotaan Indonesia dari masa ke masa.

Koda

Melalui penelusuran sejarah, kita melihat bagaimana makna waktu kerja tak dapat dilepaskan dari dinamika industrialisasi dan modernisasi teknologi. Dampaknya, hingga hari ini, pemanfaatan waktu diukur dari kecepatan dan efisiensi demi kepentingan ekonomi. Kondisi ini mendorong kita memaknai waktu hanya sebagai komoditas. Pemanfaatan waktu pun dinilai sebagai kompetisi: siapa lebih cepat dan efisien (dalam kerangka kapitalisme), dialah sang pemenang. Padahal, waktu kerja dan persepsi “produktivitas” sejatinya merupakan cara kapitalisme mengontrol kita agar terus bergerak sebagai alat produksi.***

Eliesta Handitya lulus dari Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada pada 2021. Saat ini bekerja sebagai peneliti lepas di bidang antropologi, desain, dan seni budaya

Catatan Akhir

[1] “Just as motion is measured by time, so is labor measured by labor-time.., Labor-time is the vital substance of labor, independent of its form, composition, individuality. Labor-time embodied in the use-values of commodities is the substance which makes exchange values and, therefore, commodities of them and at the same time serves to measure definite quantities of their value.” (Marx 1904: 23-24).

[2] Saya menggunakan referensi dari Patricia Crone (2014) dalam artikel pembuka, “Pre-Industrial Societies: Anatomy of The Pre-Modern World” berjudul “What is a Complex Society?.”

[3] Baca Tim Ingold (1995), “Work, Time and Industry” halaman 5-28.

[4] Baca Alfred Gell (1992), “Differences in the Cognition of Time Attributed to Society and Culture.”

[5] Lebih lanjut, baca artikel jurnal oleh Barbara Adam (2006), “Time”.

[6] E. P. Thompson (1677), “Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism.” Halaman 67.

[7] Jonathan Matusitz (2009), “The impact of the railroad on American society: a communication perspective of technology”.

[8] Baca H. Barrell dan L. Essen (1959), “Atomic Standards of Length and Time.” Halaman 209.

[9] Artikel berjudul “How Does an Atomic Clock Work?” di laman https://www.timeanddate.com/ (tanpa tahun)

[10] “The Daendels road was a pre-twentieth-century wonder of speed (18 to 20 kilometers per hour in the best places), and, equally so, of order..” (Mrázek 2002: 4)

[11] Baca Rudolf Mrázek (2002), “Engineers of Happy Land: Technology and Nationalism in a Colony”.

[12] Lebih lanjut, baca Deviasari Tunas (2005), “Colonial Railway and the Trend of Jakarta Urban Development.” dalam Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia (Freek Colombijn, Martine Barwegen, Purnawan Basundoro, dan Johny Alfian Khusyairi).

[13] Tri Chandra Aptianto (2005), “Kota dan Kapitalisme Perkebunan: Jember dalam Perubahan Zaman 1900-1970.” dalam Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia (Freek Colombijn, Martine Barwegen, Purnawan Basundoro, dan Johny Alfian Khusyairi).

[14] Salah satu contoh sikap ini misalnya dalam konsep alon-alon waton kelakon (Bahasa jawa, artinya: tak apalah jika lambat, asal selamat), menjadi rasionalisasi dari sikap tidak tergesa-gesa, menunjukkan bahwa setiap tindakan memiliki momentum tersendiri (Lebih lanjut baca Thajib 2006: 54-55).

[15] Baca Tom Hoogervorst dan Henk Schulte-Nordholt (2017), “Urban Middle Classes in Colonial Java (1900–1942).”, halaman 443.

[16] Lebih lanjut, baca G. Andika Ariwibowo (2019), “Perkembangan Budaya Kosmopolitan di Batavia 1905-1942”.

[17] Bacaan lanjutan: Thee Kian Wie (2013), “The Indonesian Economy During The Japanese Occupation”

[18] Baca Rahadian Ranakamuksa Candiwidoro (2017), “Menuju Masyarakat Urban: Sejarah Pendatang di Kota Jakarta Pasca Kemerdekaan (1949-1970)”.

[19] Teuku Ferdiansyah Thajib (2006), “Perlahanan dan Percepatan dalam Ritme Hidup Sehari-hari di Yogyakarta”

[20] Ibid.

[21] Baca Pamela Odih, and David Knights (2002), “Now’s the Time! Consumption and Time-Space Disruptions in Postmodern Virtual Worlds”.

[22] Bekerja dengan proyek kontrak bersifat sementara dan/atau dalam waktu sangat singkat.

[23] Guy Standing (2011) dalam “The Precariat: The New Dangerous Class” mengidentifikasi jenis-jenis kerja kontrak dalam beberapa jenis: pekerja lepas (freelance), pekerja alih-daya (outsourcing), pekerja paruh-waktu (part-timers), dan pekerja magang.

Kepustakaan

Adam, Barbara. 2006. “Time.” Theory Culture Society, 119-126.

Aptianto, Tri Chandra. 2005. “Kota dan Kapitalisme Perkebunan: Jember dalam Perubahan Zaman 1900-1970.” In Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan, by Freek Colombijn, Martine Barwegen, Purnawan Basundoro and Johny Alfian Khusyairi, 359-383. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Ariwibowo, G. Andika. 2019. “Perkembangan Budaya Kosmopolitan di Batavia 1905-1942.” Handep Jurnal Sejarah dan Budaya Vol. 3, No. 1 55-74.

Barrell, H., and L. Essen. 1959. “Atomic Standards of Length and Time.” Sage Publications, Ltd. 209-229.

Bikos, Konstantin. n.d. timeanddate.com. Accessed March 1, 2021. https://www.timeanddate.com/time/how-do-atomic-clocks-work.html.

Candiwidoro, Rahadian Ranakamuksa. 2017. “Menuju Masyarakat Urban: Sejarah Pendatang di Kota Jakarta Pasca Kemerdekaan (1949-1970).” Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 1 57-72.

Chan, Catherine S. 2018. “Belonging to the City: Representations of a Colonial Clock.” Journal of Urban History 1–12.

Crone. Patricia. 2014. Introduction: “What is a Complex Society?.” In PRE-INDUSTRIAL SOCIETIES: ANATOMY OF THE PRE-MODERN WORLD. London: Oneworld Publications.

Gell, Alfred. 1992. “Differences in the Cognition of Time Attributed to Society and Culture.” In The Anthropology of Time: Cultural Construction of Temporal Maps and Images, by Alfred Gell, 15-21. New York: Oxford International Publishers Ltd..

Hoogervorst, Tom, and Henk Schulte-Nordholt. 2017. “Urban Middle Classes in Colonial Java (1900–1942).” Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 173 442–474.

Ingold, Tim. 1995. “Work, Time and Industry.” TIME & SOCIETY, 5-28.

Matusitz, Jonathan. 2009. “The impact of the railroad on American society: a communication perspective of technology.” PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 451-460.

Marx, Karl. 1903. A CONTRIBUTION TO THE CRITIQUE OF POLITICAL ECONOMY. Chicago: Charles H. Kerr & Company. Copyright by the International Library Publishing Co.

Mrázek, Rudolf. 2002. Engineers of Happy Land: Technology and Nationalism in a Colony. Princeton: Princeton University Press.

Nyland, Chris. 1986. “Capitalism and the History of Work-time Thought.” In THE SOCIOLOGY OF TIME , by John Hassard, 130-154. New York: Palgrave Macmillan.

Odih, Pamela, and David Knights. 2002. “Now’s the Time! Consumption and Time-Space Disruptions in Postmodern Virtual Worlds.” In Making Time: Time and Management in Modern Organizations, by Richard Whipp, Barbara Adam and Ida Sabelis, 61-76. New York: Oxford University Press Inc.

Standing, Guy. 2011. The Precariat: The New Dangerous Class. London and New York. Bloomsbury Academic.

Thajib, Teuku Ferdiansyah. 2006. “BAB II: Pemujaan Kecepatan dalam Modernitas.” In Perlahanan dan Percepatan dalam Ritme Hidup Sehari-hari di Yogyakarta, by Teuku Ferdiansyah Thajib, 17-50. Yogyakarta: Tesis Magister. Universitas Sanata Dharma.

Thompson, E. P. 1967. “Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism.” Oxford University Press on behalf of The Past and Present Society, 56-97.

Tunas, Devisari. 2005. “Colonial Railway and the Trend of Jakarta Urban Development.” In Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia, by Freek Colombijn, Martine Barwegen, Purnawan Basundoro and Johny Alfian Khusyairi, 384-404. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Wie, Thee Kian. 2013. “The Indonesian Economy During The Japanese Occupation.” Masyarakat Indonesia, Volume 39, No. 2 327-340.