Illustrasi: Jonpey

AKIBAT peningkatan permukaan air laut ini, 10 juta orang di seluruh dunia diperkirakan terancam hidupnya oleh banjir yang berasal dari luapan air laut.[1] Perkiraan ini bukanlah isapan jempol belaka, atau sekadar kabar burung yang disebarkan luas untuk menakut-nakuti orang banyak agar tidak membakar sampah secara serampangan, misalnya. Ia merupakan hasil studi dari para ilmuwan lingkungan selama bertahun-tahun terkait perubahan iklim dan penyebabnya. Belum lama berselang, tepatnya pada 9 Oktober lalu, atau tiga minggu menjelang pelaksanaan UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) di Glasgow, Skotlandia, pada 31 Oktober hingga 13 November 2021, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), sebuah badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurus persoalan sains dalam hubungannya dengan perubahan iklim (climate change), merilis laporan yang bernada muram terkait perubahan iklim global. Dalam laporan setebal hampir 4.000 halaman yang disusun oleh 234 ilmuwan dari 66 negara plus 517 kontributor, disebutkan bahwa kenaikan suhu akibat pemanasan global akan mendekati level 1,5°C atau bahkan melampauinya (mendekati level 2°C pada 20 tahun mendatang).[2]

Laporan tersebut memproyeksikan bahwa pemanasan global pada level 1,5°C akan meningkatkan gelombang panas, dan menjadikan musim panas lebih panjang dan musim dingin lebih pendek. Sementara jika mencapai level 2°C, maka cuaca panas ekstrem akan mencapai ambang batas toleransi kritis untuk pertanian dan kesehatan. Tetapi perubahan iklim tidak hanya terkait dengan temperatur. Masih menurut laporan tersebut, perubahan iklim juga turut mengintensifkan siklus air yang menyebabkan curah hujan menjadi lebih tinggi, yang diiringi dengan banjir bandang di satu wilayah dan kekeringan hebat di wilayah lainnya. Sebagai tambahan, perubahan iklim juga memengaruhi pola curah hujan. Di lintang tinggi, curah hujan cenderung meningkat, sementara di sebagian besar wilayah subtropis diproyeksikan menurun. Perubahan curah hujan musiman diduga akan bervariasi menurut wilayah. Tidak kalah mengerikan dari itu, laporan tersebut menulis bahwa akibat pemanasan global ini maka permukaan air laut akan meningkat secara berkelanjutan, terjadi gelombang pemanasan laut, pengasaman air laut, dan penurunan kadar oksigen. Pada dekade mendatang kita juga akan semakin sering menyaksikan mencairnya lapisan gunung es (gletser) dan hilangnya lautan es Arktik di musim panas.

“Sangat jelas terbukti bahwa karbon dioksida (CO2) adalah penyumbang utama dari terjadinya perubahan iklim, disamping gas rumah kaca dan polusi-polusi udara lainnya”, demikian kesimpulan dari laporan tersebut.

Pendekatan Modernisasi Ekologi

Panmao Zhai, salah satu ketua dari PCC Working Group I IPCC, mengatakan bahwa untuk bisa menstabilisasi iklim pada level di bawah 1,5°C, dibutuhkan tindakan pengurangan emisi gas rumah kaca yang kuat, cepat, dalam skala besar dan berkelanjutan, sehingga tercapai emisi bersih CO2 hingga level nol (net-zero emission). Pertanyaannya, tindakan seperti apa yang harus dilakukan agar stabilisasi iklim itu terjadi?

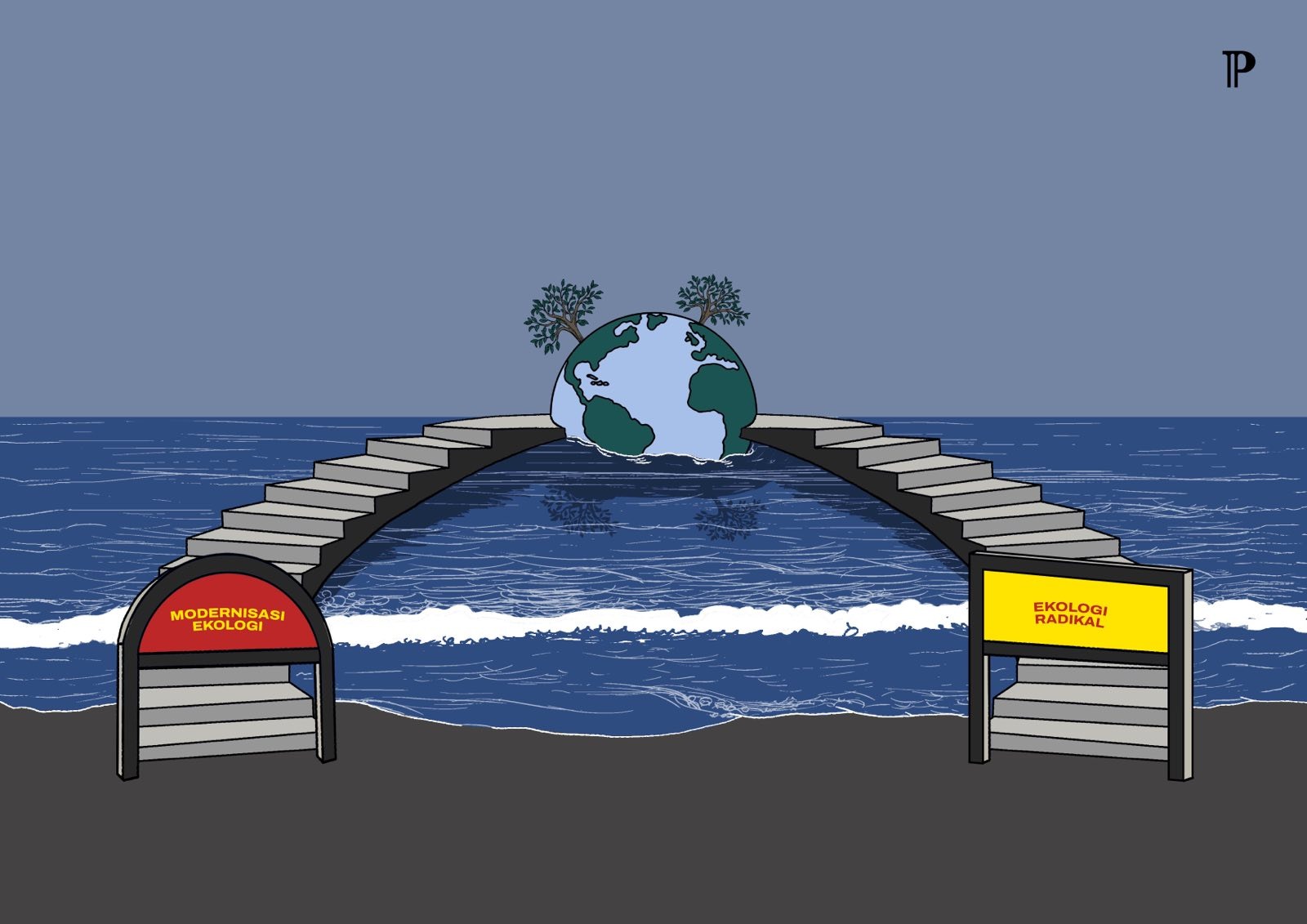

Dalam khazanah literatur ekologi, ada dua pendekatan prinsipil yang ditawarkan untuk mencegah krisis lingkungan ini menjadi semakin parah. Yang pertama adalah pendekatan modernisasi ekologis (ecological modernization), dan yang kedua adalah pendekatan ekologi radikal (radical ecologies).[3] Di bawah ini saya akan menjelaskan secara ringkas kedua pendekatan ini.

Pendekatan modernisasi ekologi semula tidak dikenal di kalangan para ilmuwan sosial lingkungan pada dekade 1980an, kecuali di kalangan segelintir ahli ilmu perbandingan politik. Namun, dalam waktu singkat pendekatan ini menjadi sangat populer dan berpengaruh di kalangan ilmuwan sosial lingkungan. Seperti ditulis Maarten Hajer, salah satu proponen utama pendekatan ini, sejak pertengahan 1980an dan seterusnya, pendekatan modernisasi telah sukses menaklukkan ruang diskursif dalam domain lingkungan dan kemudian dipandang sebagai cara yang paling sah (legitimate) dalam mendiskusikan dan mengonseptualisasikan lingkungan sebagai problem pembuatan kebijakan.[4] Tidak heran jika kemudian di semua pertemuan profesional mereka, pengadaan sesi khusus yang membahas tentang modernisasi ekologi terlihat menjadi kewajiban.[5] Selain Haajer, pemikir yang sangat berpengaruh dari pendekatan ini adalah sosiolog lingkungan Arthur P.J. Mol dan Gert Spaargaren.

Tesis utama pendekatan ini dicetuskan dalam Konferensi Internasional Ekonomi dan Lingkungan pada Juni 1984, bahwa “ekonomi dan lingkungan, jika dikelola dengan baik, akan saling memperkuat; dan mendukung serta didukung oleh inovasi teknologi”.[6] Dengan begini maka krisis ekologi yang terjadi secara global saat ini lebih dilihat sebagai problem salah urus kebijakan lingkungan oleh negara. Haajer sendiri berpendapat bahwa pendekatan modernisasi ekologi harus dilihat dalam kerangka diskursus kebijakan ketimbang diskursus ilmu sosial. Terkait dengannya, menurut Mol ada dua hal yang harus dilakukan: pertama, kebijakan negara dalam hal lingkungan sejauh ini harus diubah dari yang sifatnya kuratif dan reaktif menjadi kebijakan yang bersifat preventif; dari yang sifatnya eksklusif ke pembuatan kebijakan partisipatif; dari yang terpusat menjadi terdesentralisasi sedapat mungkin; dan dari dominasi kebijakan lingkungan yang terlalu diatur dan diarahkan menjadi kebijakan yang menciptakan kondisi yang menguntungkan dan kontekstual untuk praktik ramah lingkungan dan menjadi perilaku dari produsen dan konsumen. Terkait itu, hal kedua yang harus dilakukan adalah pengalihan tanggung jawab, insentif, dan tugas dari negara ke pasar. Mol yakin bahwa kebijakan ini akan memajukan dan mempercepat proses transformasi ekologi, karena pasar dianggap menjadi mekanisme yang lebih efisien dan efektif untuk mengoordinasikan penanganan masalah lingkungan ketimbang jika itu dilakukan oleh negara. Bahkan, dalam nada yang lebih optimistik, Covins dan Cohen mengatakan bahwa mekanisme pasar sanggup menyelesaikan masalah krisis iklim.[7]

Tetapi Mol tidak menyarankan agar negara angkat kaki dalam urusan pengelolaan lingkungan. Yang dianjurkannya adalah transformasi dalam hubungan antara negara dan masyarakat dan penekanan yang berbeda pada kendali peran negara. Tugas negara bukan lagi menjadi promotor tunggal, melainkan menjadi penyedia dan penjamin kondisi-kondisi terwujudnya kebijakan lingkungan yang tepat, baik melalui mekanisme dan dinamika ekonomi, atau melalui partisipasi ruang publik kelompok-kelompok warga, LSM lingkungan dan organisasi-organisasi konsumen.[8] Melalui pembuatan kebijakan lingkungan yang benar, kata Haajer, maka politik lingkungan bukan hanya tidak akan berkontradiksi dengan kebijakan ekonomi, malahan disarankan untuk menjadi instrumen potensial bagi pemulihan ekonomi.[9]

Dengan menempatkan masalah krisis ekologi sebagai problem kebijakan, maka pendekatan modernisasi ekologi tidak melihat krisis ekologi sebagai akibat dari beroperasinya sistem kapitalisme. Mereka bahkan percaya bahwa pembangunan ekonomi kapitalis, yang disebut sebagai “modernisasi”, akan menyediakan alat-alat untuk mengatasi dan mengoreksi masalah-masalah lingkungan.[10] Di kalangan ekonom, krisis ekologi bahkan lebih ekstrem lagi dilihat sebagai potensi untuk mendinamisir dan memobilisasi proses akumulasi kapital tanpa akhir. Pada poin inilah letak perbedaan pendekatan modernisasi ekologi dengan pendekatan ekologi radikal.

Pendekatan Ekologi Radikal

James Gustav Speth, mantan penasihat lingkungan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter, dan kepala agen pembangunan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menulis bahwa dalam konteks AS, pendekatan modernisasi ekologi sejauh ini memperlihatkan adanya kemajuan. Namun, secara keseluruhan penanganan masalah lingkungan ini jauh dari memadai. “Kita memang berhasil memenangkan pertempuran, termasuk dalam beberapa isu kritikal, tapi kita kalah dalam peperangan”, ujarnya. Mengapa? Speth menjawab, “sebagian besar dari kita yang peduli lingkungan bekerja di dalam sistem, tetapi sistem itu sendiri tidak bekerja. …. Karena itu, inilah saatnya para pegiat lingkungan, siapapun itu, keluar dari sistem ini dan membangun sebuah kritik yang mendalam tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi.”[11]

Tetapi sistem apa yang telah gagal dalam mengatasi krisis ekologi ini? Naomi Klein mengatakan bahwa kita mesti menempatkan krisis ekologi ini berhadap-hadapan dengan kapitalisme. Pasalnya, saat ini kapitalisme adalah pemenang di hampir semua lini kehidupan. Karena itu, “Tantangannya”, demikian tulis Klein, “bukanlah sesederhana kita mesti membelanjakan lebih banyak uang dan mengubah begitu banyak kebijakan, tapi yang harus kita lakukan adalah berpikir secara sangat berbeda, berbeda secara sangat radikal, agar perubahan itu dimungkinkan dari jauh”.[12]

Apa yang diserukan oleh Speth dan Klein ini disebut oleh sosiolog John Bellamy Foster dkk. sebagai Pendekatan Ekologi Radikal. Para pengusung pendekatan ini yakin bahwa kapitalisme, yang merupakan sebuah sistem sosial ekonomi yang menempatkan pengejaran keuntungan setinggi-tingginya tanpa batas adalah akar masalah dari krisis ekologi saat ini. Dan untuk melayani mesin produksi keuntungan ini agar tetap bekerja, sektor produksi, distribusi dan konsumsi digenjot semaksimal mungkin dan seglobal mungkin. Industri-industri raksasa berbasis fosil (minyak bumi, batubara, gas alam dan orimulsion), misalnya, merupakan penyumbang terbesar emisi karbon, yakni sebesar sekitar 35 miliar ton (35 gigaton) karbon dioksida (CO2) per tahun, atau sekitar 89 persen dari seluruh emisi karbon dioksida. Distribusi produk-produk berbasis fosil ini (melalui kendaraan mobil, kapal laut, dan pesawat udara) ke seluruh penjuru bumi juga semakin memperparah produksi emisi karbon. Pembangunan jalan-jalan raya yang luas dan panjang, jembatan, pelabuhan laut dan bandar udara, tidak hanya menelan biaya ekonomi yang sangat besar, tapi juga kerusakan lingkungan yang parah, seperti pembabatan hutan untuk jalan raya dan pencemaran air laut.

Sementara pada sisi konsumsi, untuk memastikan agar produk-produk berbasis fosil ini sampai ke tangan konsumen terakhir (individu maupun rumah tangga), maka kemasan produk dan selera konsumen pun harus dibentuk sedemikian rupa melalui propaganda pemasaran yang masif. Dari segi kemasan produk misalnya, sekitar 300 juta ton plastik diproduksi setiap tahunnya di seluruh dunia. Kebutuhan iklan seperti sabun mandi menelan biaya sekitar 10-12 persen, dan 15 persen untuk produk-produk mainan. Di AS sendiri, ratusan milyar dollar dikeluarkan khusus untuk kebutuhan propaganda pemasaran.[13]

Jalinan rantai produksi, distribusi dan konsumsi ini kemudian membentuk struktur sosial kita yang dicirikan oleh: pertama, strategi dan teknik pemasaran yang meraksasa dan berkelanjutan sehingga bisa merangsek masuk ke dalam struktur produksi itu sendiri; kedua, produksi barang-barang dan juga psikologi konsumen yang cepat sekali berubah menjadi usang atau lapuk untuk diganti dengan yang baru; ketiga, produksi barang-barang mewah untuk kebutuhan minoritas superkaya; keempat, pengeluaran yang sangat besar untuk belanja militer dan elite kekuasaan negara yang mengontrol secara langsung personel dan instrumen hukum; keempat, pertumbuhan yang menyeluruh pada superstruktur spekulasi dalam bentuk pasar keuangan, asuransi, dan perumahan (real estate).[14]

Melalui pendekatan ekologi radikal ini, krisis lingkungan tidak dilihat sebagai sesuatu yang terpisah dari krisis sistem ekonomi dan sosial itu sendiri. Sehingga upaya-upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah hanya bisa dilakukan dengan mengubah sistem kapitalisme beserta cara dan gaya hidup kita. Tanpa perubahan sistem kapitalisme ini, maka setumpuk perubahan dan pembuatan kebijakan lingkungan hanyalah upaya untuk menunda, bukan hanya kekalahan, tapi kepunahan spesies-spesies penghuni bumi.***

Coen Husain Pontoh adalah editor IndoPROGRESS

Kepustakaan

[1] Umar Irfan, “What’s the worst that could happen?” https://www.vox.com/22620706/climate-change-ipcc-report-2021-ssp-scenario-future-warming. Diunduh pada 21/11/2021.

[2] https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/. Diunduh pada 21/11/2021.

[3] John Bellamy Foster, Brett Clark and Richard York, The Ecological Rift Capitalism’s War on the Earth, (Monthly Review Press, NY, 2010), 8.

[4] Maarten A. Hajer, The Politics of Environmental Discourse Ecological Modernization and the Policy Process, (Oxford University Press, NY, 1995), 101.

[5] F. H. Buttel, “Ecological modernization as a social theory”. Geoforum 31 (2000) 57-65. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.486.917&rep=rep1&type=pdf. Diunduh pada 23/11/2021.

[6] Hajer, The Politics, 99.

[7] L. Hunter Lovins and Boyd Cohen, Climate Capitalism: Capitalism in the Age of Climate Change, (Hill and Wang, NY, 2011), 3.

[8] Buttel, Ecological, 61.

[9] Haajer, The Politics, 98.

[10] Foster, Clark, and York, The Ecological Rift, 251.

[11] James Gustav Speth, The Bridge at tha Edge of the World Capitalism, the Environment, and Crossing from Crisis to Sustainabilty, (Yale University Press, New Haven and London, 2008), xii-xiii.

[12] Naomi Klein, This Changes Everything Capitalism vs The Climate, (Simon and Schuster Paperback, NY, 2014), 22-23.

[13] John Bellamy Foster and Brett Clark, The Robbery of Nature, (Monthly Review Press, NY, 2020), 253.

[14] Ibid, 249.