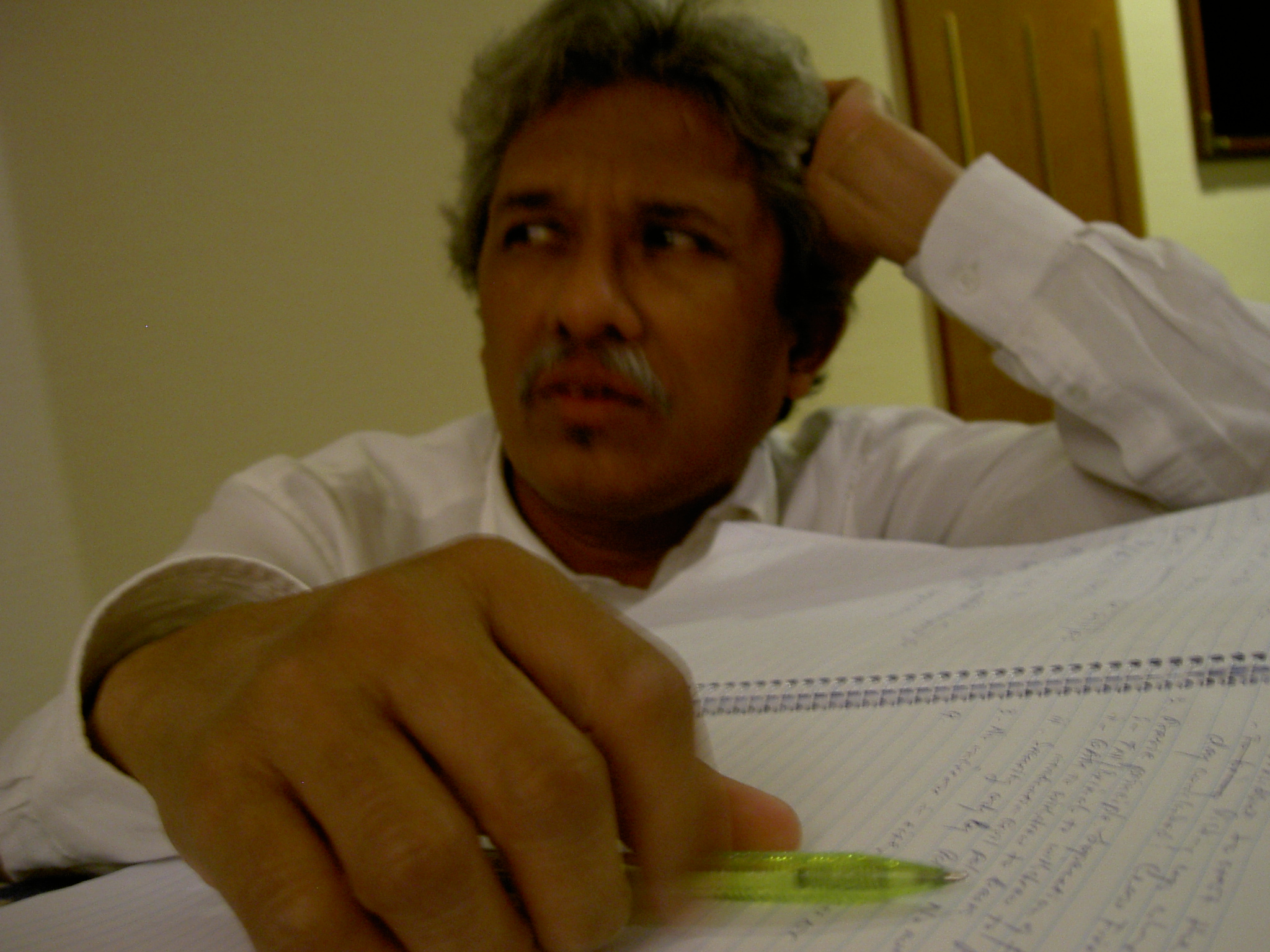

Foto: William Nessen

NURDIN ABDURRAHMAN wafat pada 8 Juni 2020 di usia 71 tahun. Dia seorang intelektual, aktivis, akademisi, dan penyair yang berjuang untuk kemerdekaan Aceh. Dia pernah dipenjara selama delapan tahun ketika negerinya ditindas kediktatoran ganda: kekuasaan Soeharto dan opeari-operasi militer yang brutal. Lima bulan setelah kejatuhan Soeharto, Nurdin dibebaskan dari penjara. Ketika itu, Aceh sedang bergolak karena tuntutan untuk referendum dan munculnya perang gerilya. Nurdin mengepalai sebuah LSM yang melaporkan dan menolong korban-korban penyiksaan oleh pihak Indonesia. Dia sendiri salah satu dari korban itu.

Pada 2005, dia menjadi salah satu negosiator yang mewakili Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam perundingan perdamaian menyeluruh dengan pihak Indonesia. Perundingan di Helsinki itu akhirnya menghentikan konflik. Nurdin kemudian terpilih menjadi bupati di Bireun di bawah sistem pemerintahan Aceh yang baru. Tapi, keistimewaan Aceh yang baru ini tidak pernah memuaskan Nurdin (sebenarnya juga tidak memuaskan banyak orang Aceh yang lain). Dia merasa Indonesia memberi Aceh dengan satu tangan, sekaligus mengambil dari bumi yang sama dengan tangan lain. Dia meninggal dengan mimpi akan Aceh yang merdeka dan bermartabat.

Saya berjumpa dengan Nurdin di hari-hari pertama perjalanan perdana saya ke Aceh pada 2001. Saya datang untuk meliput naiknya aktivitas perjuangan kemerdekaan Aceh untuk media San Francisco Chronicle.

Sebelumnya saya telah menghabiskan beberapa tahun di daerah-daerah yang paling bergejolak di Indonesia. Saya berada di Jakarta saat aksi protes tahun 1998 meledak dan Suharto lengser. Berbulan-bulan saya berada di Timor Timur, ketika aksi protes yang semakin membesar dimulai beberapa hari setelah kejatuhan Suharto. Saya sempat kembali ke sana ketika milisi bekingan Indonesia memulai aksi kekerasan. Saya juga pernah menghabiskan lebih dari satu tahun di West Papua, melakukan berbagai perjalanan, berjalan kaki ratusan kilometer bersama OPM dan berkelana dengan kapal kecil bersama mereka, serta menulis dan memotret dengan menggunakan beberapa nama samaran yang disepakati oleh editor. Selama tahun-tahun itu saya berjumpa banyak pemberani yang sungguh mengagumkan. Saya melihat cukup banyak warga sipil meregang nyawa. Saya mendengar cukup banyak kisah penyiksaan dan kematian sebelum akhirnya saya bertahun-tahun tinggal di Aceh.

Dalam perjalanan dari bandara ke Banda Aceh pada hari pertama, saya teringat akan rasa terkejut menyaksikan betapa Aceh—setidaknya daerah yang saya kunjungi hari itu—terlihat jauh lebih baik dan berkembang secara ekonomi Timor Timur dan West Papua yang luar biasa menderita. Tapi, tak lama setelah itu saya langsung menyadari tempat ini juga mengalami teror serupa.

Nurdin adalah pemandu pertama dan terbaik saya—dan dia tetap pemandu terbaik bagi saya untuk memahami politik kemerdekaan dan situasi hak asasi manusia di tanah airnya yang tercinta namun terkoyak, Aceh. Ini membuat saya langsung menyukainya. Sebagian adalah karena waktu itu bahasa Indonesia saya masih jelek, sementara bahasa Inggris Nurdin sangat memukau. Sebagian alasan lain kenapa saya menyukainya: dia sosok yang penuh rasa ingin tahu, selalu mencoba untuk belajar lebih banyak dan menggali lebih dalam. Itulah yang membuatnya menjadi seorang guru yang menghargai kompleksitas politik. Nurdin tak pernah menguliahi atau mencoba untuk meyakinkan saya akan sesuatu, betapapun ia sungguh-sungguh meyakininya. Nurdin punya semangat berapi-api memperjuangkan kemerdekaan Aceh, tapi dia mampu berjarak dirinya. Inilah yang membuatnya menghadirkan gambaran yang seimbang dan cukup objektif tentang pelbagai peristiwa yang bergulir di sekitar kami.

Hal lain yang membuat saya cepat terkesan dengan Nurdin: ia tidak bukan penakut meski mengepalai sebuah organisasi yang menghimpun informasi penyiksaan oleh militer dan polisi Indonesia. Padahal, waktu itu militer sedang berusaha keras menancapkan kuasa dan kendalinya di Aceh—setidaknya di wilayah perkotaan.

Hari masih pagi dan angin sejuk berhembus. Saat itulah kami pertama berjumpa. Nurdin bersikukuh agar kami duduk di luar, di sebuah taman kecil yang indah. Dia mengajak untuk duduk di bawah pohon besar yang sangat jelas terlihat oleh siapapun yang berkendara atau berjalan melintas. Kelak, kami biasanya bertemu dan dia mengantar saya ke berbagai tempat di Banda Aceh dan sekitarnya dengan sepeda motor. Semua orang Aceh yang saya temui saat itu sangat was-was. Mereka hanya mau menemui saya di dalam ruangan agar jauh dari mata-mata yang mengintai.

Saya pernah bilang ke Nurdin bahwa dia terlalu sering terlihat bersama saya—seorang jurnalis asing—secara terbuka, dan mungkin itu membahayakan dirinya. Nurdin menanggapi saya dengan kalem dan pelan. Dia hanya bisa merdeka sejauh dirinya bisa bertindak, begitu tuturnya. Dia juga bilang tekadnya kuat untuk merdeka.

Butuh waktu bagi Nurdin untuk menceritakan kepada saya secara rinci tentang tahun-tahun penuh penindasan yang mengerikan yang telah dilaluinya. Bertahun-tahun lamanya Nurdin mendekam di tiga penjara berbeda sebagai pendukung Aceh Merdeka sepanjang 1990-an. Para serdadu telah menyiksa Nurdin, menempelkan kabel listrik ke bagian-bagian tubuh paling sensitif, meremukkan jari kaki dan tangannya dengan palu dan kaki kursi yang berat, lalu menarik kuku-kukunya dengan tang. Siksaan itu telah merusak kesehatannya secara permanen. Saya telah mendengar kisah-kisah serupa di West Papua dan Timor Timur dan melihat foto-foto jepretan serdadu Indonesia saat mereka menyiksa. Namun, kisah Nurdin tetap menyisakan kesan mendalam bagi saya.

Di dalam penjara itulah diam-diam Nurdin mulai menulis puisi. Dia menuliskannya di atas kertas bungkus nasi karena sebagai tahanan dia tidak boleh memiliki kertas dan alat-alat tulis. Dengan menulis puisi, Nurdin melepaskan amarah dan kesakitannya, menyatakan sayang kepada istri dan keluarganya, dan memimpikan dunia yang lebih baik.

Beberapa di antaranya adalah “Lalem” (Zalim), “Rumoh Glap” (Penjara), dan “Cinta”, dan “Derita Nyak Nong”

Lalem

Perbuatan zalim akan menuai celaka

Perbuatan zalim akhirnya semua merugi

Perbuatan zalim akan menghancurkan negeri

Perbuatan zalim tertolak semua doa

Bisa kita lihat di seluruh penjuru dunia

Rumoh Glap

Seperti di dalam gua begitulah rasa

Tiada kelihatan apapun di sekitaran

Tiada matahari tiada cahaya

Seolah kita tidak perlu mata

Bergeser saja perlu meraba-raba

Gelap sekali sampai kaki sendiri tidak terasa

Kami disiksa kami dipukuli

Dimasukkan ke dalam tutupan

Dihantam dari senja sampai subuh

Tidak tahu kapan siang dan malam

Kulit terkupas darah bercucuran

Tulang dengan daging sakit tak terperikan

Cinta

Ada yang tumbuh tidak terasa

Yang datang menerjang seperti banjir

Yang jauh tidak mampu kita raba

Tidak disadari tetiba sudah bersama

Itulah cinta

Selalu di dalam hati selalu dalam rindu

Mendekam di dalam dada bergejolak tanpa suara

Bersemayam dalam pikiran berputaran selalu

Berdiam di dalam mata namun dada yang bergelora

Derita Nyak Nong

Bagiku tiada kuntum bunga di dunia

Yang sanggup menahan jera dan nestapa

Yang mampu mengarungi lautan derita

Menahan sakit, pahit dan sengsara

Sedangkan aku di dalam penjara

Tidak tahu kemana mengadu bagaimana aku berpikir

Khawatir aku kepada nasibmu

Karena diriku engkau menderita

Dengan empat cahaya mata engkau pelihara

Hal lain yang mengesankan dari Nurdin: dia bisa mengisahkan pengalamannya sendiri dan orang lain tanpa meneteskan air mata. Bukan karena dia kurang peka atau empati. Nurdin justru salah seorang yang paling halus dan empatik yang pernah saya temui. Dia akan mengisahkan orang atau suatu kampung yang mengalami penderitaan di tangan militer Indonesia seminggu sebelumnya.

Tapi, watak Nurdin tetap optimis bahkan di tengah keadaan buruk. Sedangkan saya sering hampir menitikkan air mata atau malah menangis berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan selama beberapa tahun di Aceh, tinggal di pedesaan dan melihat perang dari dekat. Ketika orang Aceh heran mengapa saya mudah menangis, tak demikian Nurdin. Dia sering menepuk bahu saya. Dia bilang, tangisan itu adalah tanda kepedulian mendalam saya kepada rakyat Aceh.

Intinya, Nurdin dan saya menjadi sahabat. Tiap kali saya berada di Banda Aceh pada tahun-tahun itu—sebelum saya dipenjara dan diusir dari negara ini—kami sering berjumpa. Tanpa dia sadari, kadang saya mendapati wajahnya menunjukkan kebingungan. Saya tak pernah ingin membuatnya malu dengan bertanya apa yang sedang terlintas di benaknya. Tapi, saya percaya saya tengah menyaksikan sedikit luka batin Nurdin yang berasal dari masa pemenjaraannya. Luka itu juga nampaknya datang dari tekanan pekerjaannya di Aceh selama bertahun-tahun di bawah pendudukan militer.

Beberapa tahun setelah pertemuan perdana kami—dan hanya beberapa bulan setelah gencatan senjata yang disponsori oleh sebuah lembaga internasional menemui kegagalan—nama Nurdin rupanya masuk dalam sebuah daftar bunuh militer. Beberapa kawan Nurdin membujuk dirinya untuk mengajukan suaka ke Australia. Nurdin setuju dan selama beberapa tahun ia tinggal di Australia. Tak lama setelah Nurdin berangkat, Musliadi, seorang aktivis HAM yang jauh lebih muda dari Nurdin, ditangkap, disiksa, dan akhirnya dibunuh oleh serdadu Indonesia. Sebagaimana Nurdin, Musliadi adalah teman saya. Kelak, saya pun ditahan, dipenjara, dan dicekal dari Indonesia karena reputasi saya sebagai jurnalis.

Saya dan Nurdin menghadiri perundingan damai di Helsinki. Dalam kesempatan itu, ia menjadi salah satu dari juru runding GAM. Meski sebentar, saya mendapat kehormatan untuk penasehat tim perunding GAM sebelum akhirnya mereka memutuskan—setidaknya untuk masa depan yang masih dapat diraba—untuk meninggalkan perjuangan kemerdekaan. Akibat tsunami yang terjadi beberapa bulan sebelumnya, rakyat Aceh waktu itu dilanda kematian dalam jumlah yang terlalu besar.

Pada tahun-tahun sejak konflik berakhir, saya tetap dicekal oleh Pemerintah Indonesia, tak boleh masuk ke Indonesia dan Aceh. Namun, saya dan Nurdin tetap berkomunikasi via telepon, email dan SMS. Seingat saya kami tak pernah bertemu muka lagi kecuali selama beberapa hari saja di Australia. Dia terpilih menjadi Bupati Bireuen, kemudian dipenjara karena terlibat sebuah kasus. Setelahnya, ia banting tulang untuk bertahan hidup.

Meski begitu, ia tak pernah sombong dan bertingkah bak pemimpin besar ketika sedang berada di puncak. Ketika roda nasib menggilasnya, ia senantiasa tegak, penuh perhatian kepada sesama, dan baik hati—dia masih sosok yang saya temui hampir dua puluh tahun lalu, sosok yang telah mengabdikan hidupnya untuk kemerdekaan Aceh.

Saya menerima kabar kematian Nurdin pagi beberapa hari lalu. Tentu saya menangis. Saya tahu itu bukan gaya Nurdin. Tapi, saya juga tahu dia pasti paham apa arti air mata itu: saya menghormati dan menyayangi Nurdin beserta kemerdekaan bisa dia temukan bahkan di saat-saat yang sangat sulit. ***

Puisi Nurdin Abdurrahman diterjemahkan oleh Munawarlisa Zainal.

William Nessen adalah seorang jurnalis dan pembuat film. Antara 2001-2003, Nessen meliput konflik di Aceh dengan mengikuti gerilyawan-gerilyawan GAM di hutan. Dia ditangkap militer Indonesia dan dihukum selama 40 hari setelah sebelumnya diancum hukuman mati. Kisahnya bersama gerilyawan GAM dituangkan ke dalam film “The Black Road.” Pada 2008, atas undangan Gubernur Irwandy Yusuf, dia berkunjung ke Aceh namun kemudian dideportasi. Hingga saat ini Nessen berada dalam status cekal pemerintah Indonesia.