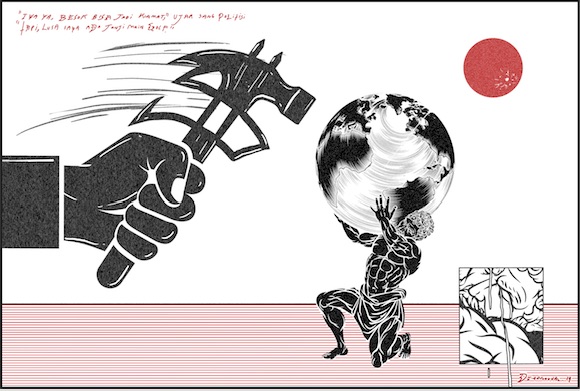

Ilustrasi

INGATKAH Anda dengan sepatah kutipan yang membuat menjadi kiri terasa lebih intelektual, lebih visioner, lebih maju seabad dibanding orang-orang di semua penjuru lain jalan? Bunyinya: “Lebih mudah membayangkan dunia berakhir ketimbang membayangkan akhir dari dunia?”

Saya punya ingatan yang cukup baik tentangnya.

Pencetusnya, mungkin Anda masih ingat, ialah Frederic Jameson. Pemungutnya yang membuatnya terkenal, Slavoj Zizek. Dan saya masih ingat, dalam seminar-seminar, ia lebih menggaet perhatian ketimbang kudapan gratis di luar ruangan. Kawan kiri, kawan kiri agak ke tengah, maupun kawan kiri di pelosok terujung menyampaikannya lagi dan lagi. Kawan yang terobsesi menjiplak Zizek mengulang-ulangnya dilengkapi gaya tangan memetik mangga si filsuf.

Saya pun masih ingat, ungkapan ini tak hanya puitis melainkan juga kuda troya yang efektif untuk gagasan Zizek. Hollywood tak henti-henti memproduksi film yang menarasikan bagaimana dunia akan berakhir. Skenario tersebut radikal, tentu saja. Pertanyaan kuncinya, mengapa kita tak bisa membayangkan perubahan yang tak memerlukan kepunahan massal—akhir dari kapitalisme? Benarkah, artinya, kapitalisme bukan saja sebuah tatanan ekonomi melainkan juga penandas batas terujung dari kenyataan kita?

Bertahun-tahun kemudian, saya merasa agak janggal dengan kutipan tersebut. Kini, kita tengah dekat-dekatnya dengan katastrofi massal berskala global ketimbang sebelum-sebelumnya. Otoritas keilmuan mungkin sudah berbusa-busa menegaskan, perubahan iklim telah berada di ruang tunggu sejarah. Namun, saya membaca proyeksi-proyeksi masa depan lembaga serta media prestisius dan saya cukup yakin, kita tak punya kemampuan membayangkan dunia sebagaimana yang kita kenal berakhir. Apa yang ada di laporan-laporan tersebut adalah kembang-kembang, gula-gula, atau konflik-konflik yang tidak terdengar buruk-buruk amat. Bunyinya kita sudah sama-sama hafal:

“Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor wahid menyalip Jerman. Ia berada hanya di belakang Cina, India, dan Amerika Serikat.”

“Bonus demografi akan menjadi mesin pertumbuhan masa mendatang.”

“Dunia akan kembali terbagi menjadi blok-blok politik.”

Dalam isi kepala pejabat yang di tangannya tergenggam kemudi ke mana negara akan melaju? Sama saja. Tak lupa, di belakang estimasi-estimasi paling indahnya diimbuhkan pula, “berkat Jokowi dan pembangunan infrastrukturnya” (atau di semesta alternatif, “berkat Prabowo dan revolusi permanennya terhadap ‘rezim curang’”). Dan pertanyaan mudahnya, di mana variabel bernama perubahan iklim yang seharusnya menggerogoti angka-angka pertumbuhan ekonomi yang gilang-gemilang?

Bila banjir menghancurkan sawah-sawah, bila kekeringan mengancam 4, 8-5, 7 miliar manusia, bila kenaikan permukaan air laut melumpuhkan untuk seterusnya semua aktivitas di kota dan permukiman sisi laut (Jakarta, saya perlu mengingatkan, ada di sisi laut), saya cukup yakin, kita akan punya kesibukan lain ketimbang berbisnis seperti biasa. Bencana-bencana barusan tak terhitung kecuali dalam koar-koar terabaikan mereka yang dituduh mengancam kedaulatan ekonomi negara oleh mereka yang mencari nafkah dengan mengelabui konstituen dan, tak jarang, dari uang haram jadah.

Saya mengamini apa yang disuarakan oleh gerakan Extinction Rebellion. Institusi politik saat ini tak mampu memikirkan pencapaian lebih dari pertumbuhan ekonomi. Para politisi memamah dari klaim pertumbuhan, klaim tidak menganggurnya orang-orang berkat pekerjaan yang sama sekali tidak berkualitas. Sebagian lainnya dari klaim membela ego rapuh mayoritas dari ancaman-ancaman khayali.

Dan saya sudah bisa membayangkan tabiat politisi yang peduli sekalipun kala terpapar laporan-laporan ancaman kepunahan global. Reaksinya, saya membayangkan, tak beda dengan seseorang yang menonton “On The Spot” dan cuplikan-cuplikan video YouTube-nya yang bombastis. “Astagfirullah, menyeramkan, ya,” komentar politisi bersangkutan. Lantas, ia melanjutkan hidup seperti biasa.

Atau, kemungkinan respons lainnya?

“Iya, ya. Besok bisa jadi kiamat,” ujar sang politisi. “Tapi, lusa saya ada janji main golf.”

Namun, berada di antara orang-orang yang tengah tercekik cicilan motor tempel dan perahu, yang nyaris tak mendapatkan ikan sepanjang beberapa bulan, saya pun paham perkaranya lebih rumit ketimbang cuma minimnya itikad politik. Kita tidak kuat membayangkan kehidupan yang wajar kita jalani sekonyong-konyong direnggut dari kita. Acap, tanpa disadari, kita memperlakukannya seakan ia satu-satunya yang kita punya. Kita tak dapat melepaskannya—bahkan sekadar dalam penerawangan skenario terburuk sekalipun.

Dalam empat bulan terakhir, Kampung Parigi kesulitan menangkap ikan sirip kuning yang selama ini menggerakkan ekonomi pendudku setempat. Setiap tahunnya, ada bulan-bulan tertentu kala mereka kesulitan menangkap tuna. Namun, sejauh ingatan mereka, musim paceklik kali ini lebih lama ketimbang di tahun-tahun sebelumnya. Orang-orang duduk-duduk di rumah sambil bermain gawai hingga baterainya habis. Mereka menunggu listrik menyala menjelang magrib agar bisa menonton televisi dan acap mengeluh, mereka tak bisa melakukan apa-apa.

Suatu siang, saya tengah mengetik dan di dekat saya mama angkat saya tengah melipat-lipat pakaian yang baru kering.

“Mas,” sapanya, “jadi kalau sudah diterima kuliah itu masih ada uang masuknya ya?”

“Betul. Biasanya begitu.”

Ia nampak terpukul mendengar saya. Anak ketiganya baru saja lulus ujian masuk sebuah perguruan tinggi kebidanan di Pakarena, Kairatu, Seram Bagian Barat. Lantaran anaknya diundang secara khusus untuk mengikuti ujian masuk, Mama Angkat sempat berpikir, kampus tidak akan mengenakan uang masuk bila ia lulus. Tiba-tiba saja, anaknya menelepon dan meminta uang kuliah sebesar Rp5.000.000.

“Mau bagaimana katong bayar uang masuk? Ikan tara ada yang masuk ini,” keluhnya kepada saya.

Jumlah uang yang diminta biasanya tidak terlalu besar bagi keluarga mama angkat saya. Kini, jumlah tersebut menjadi angka yang jauh dan besar.

Namun, apa yang paling mengenyuhkan saya adalah ketika bapak angkat saya, di tengah-tengah paceklik ini, memutuskan membuat perangkap ikan baru bersama para nelayan. Pembuatan perangkap ikan membutuhkan uang dan kerja yang tak sedikit. Banyak dari antara teman-teman dekat bapak angkat saya bahkan tidak bisa urun dana karena mereka tak menangkap apa pun dalam beberapa waktu terakhir.

Sewaktu bapak angkat saya berangkat mencari bambu untuk perangkap ikan, mama angkat, yang melihatnya pergi, berujar kepada saya yang berdiri di sebelahnya.

“Semoga sehabis rompong baru ini jadi, ikan datang makan lagi.”

Bapak dan mama angkat, nelayan-nelayan di kampung dan keluarganya nampaknya berpikir, semua akan kembali seperti sediakala. Kehidupan akan baik-baik saja. Mereka hanya perlu berusaha atau bersabar sedikit lagi.

Sementara saya punya pikiran lain yang menakutkan. Bagaimana kalau kelangkaan tuna ini untuk seterusnya? Dampak dari perubahan iklim adalah suhu bagian atas laut yang berubah. Komposisi plankton akan terdampak dan, dengan sendirinya, peredaran ikan. Saya tak punya perkakas keilmuan untuk lebih jauh memastikan sejauh apa fenomena ini terjadi di Laut Parigi. Namun, secara teoretis saya tahu perubahan sedang atau akan terjadi.

Saya tak ingin itu terjadi—setidaknya tidak dalam skala yang akan merampas kehidupan yang sudah dimiliki orang-orang Parigi.

Bukan hanya orang-orang Parigi yang punya pikiran bahwa kehidupan pada akhirnya akan kembali ke jalurnya dengan sendirinya. Bahwa ketika kita terbangun esok hari, kita mendapati orang-orang terdekat sedang melakoni apa yang biasa mereka lakukan. Bahwa kita akan berangkat untuk mencari nafkah lagi, merawat dan bermain dengan anak lagi, makan dan menonton televisi bersama semuanya lagi. Dan tatanan ekonomi-politik mendulang legitimasi untuk tidak melakukan apa-apa di tengah kegentingan ekologis dari kekuatan mistis keseharian ini menyekap kita.

Mungkin dari semua hal di atas pernyataan cerdas yang bisa dicetuskan adalah kita pun tak sanggup memikirkan akhir dari dunia ini—dunia di mana kapitalisme dan keseharian yang bermakna, kebebalan politik, dan keinginan untuk hari esok yang baik-baik saja sudah mengayun dalam satu langkah kaki yang sama. Tetapi, saya lebih ingin mengakhiri tulisan ini dengan pertanyaan ketimbang pernyataan cerdas.

Dapatkah kepedulian kita tak mengorbankan kemampuan untuk menerawang kerawanan-kerawanan yang sudah menanti di keesokan hari? Dapatkah ia justru menjadi kekuatan untuk melindungi apa yang ingin kita lindungi?

Semoga dapat.***

Geger Riyanto, Mahasiswa Ph.D. Institut Antropologi Universitas Heidelberg