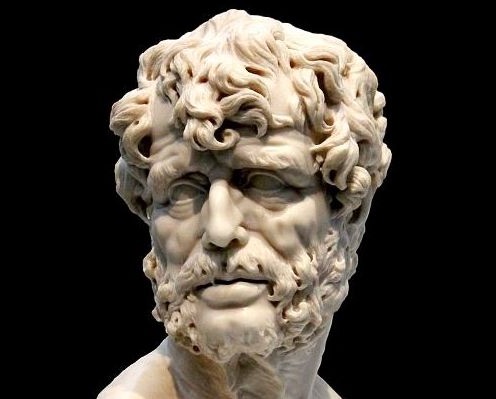

Seneca Muda. Kredit gambar: steemkr.com

POLITIK lebih tua dari filsafat, karena sebelum ada

filsafat masyarakat telah mengatur kelompoknya dengan sebuah aturan untuk

kepentingan bersama. Namun, bukan berarti politik melahirkan filsafat. Politik

dan filsafat saling berinteraksi. Terkadang begitu mesra dan seringkali

diwarnai tegangan. Relasi politik dan filsafat yang tegang dan mesra tak jauh

di luar angkasa, tapi dapat kita pelajari pada diri seseorang, entah politisi

ataupun filsuf.

Salah satu alat politik yang ramai dibicarakan orang sejak masa Yunani Kuno sampai sekarang adalah tentang retorika, yaitu kemampuan berdebat di depan publik. Retorika diajarkan oleh guru-guru di Athena pada abad ke 4 SM dengan berkeliling dari kota ke kota dan mereka disebut kaum Sofis. Dalam kehidupan yang makmur di Athena, orang kaya tidak merasa perlu bekerja. Para budaklah yang mengerjakan tanah-tanah pertaniannya. Karenanya, mereka mempunyai waktu untuk belajar pengetahuan dan membahas masalah pemerintahan. Apalagi politik demokrasi polis membuka kesempatan kepada warga laki-laki (bukan perempuan!), untuk mengikuti persidangan: mengajukan pendapat. Tiap orang (laki-laki) yang ingin dirinya terhormat dan terkemuka dalam ruang persidangan, harus mampu ber-retorika –mengajukan dan mempertahankan pendapat untuk menarik dukungan banyak orang. Kepandaian berargumen dalam retorika menentukan status (power dan influence) seseorang di dalam polis. Para guru Sofis mengajarkan bahasa sebagai alat ber-argumen untuk mempertahanakan pendapat sebagai kebenaran. Sehingga kebenaran itu relatif, tergantung pada daya argumen dan bahasa retorika. Guru-guru Sofis adalah intelektual yang dikritik oleh Sokrates, Platon dan Aristoteles karena kebenaran yang mereka ajarkan bersifat relatif.

Dalam perkembangan bahasa Inggris modern, istilah sophist dipergunakanuntuk menunjuk pada “orang-orang yang pandai menggunakan argumentasi (bahasa) untuk menipu orang”. Dalam bahasa Indonesia, kemahiran semacam ini disebut pokrol, dan orangnya disebut pokrol bambu. Istilah prokrol bambu muncul pada masa Hindia Belanda, yaitu orang pribumi yang menjual kecakapannya untuk membantu pertikaian rakyat dengan pemerintah kolonial. Aktivis pergerakan nasional menciptakan istilah komidi omong –setara makna dengan pokrol– untuk meledek anggota Voolkstraad yang gemar omong berputar-putar (beretorika) untuk mempertahankan argumen dalam sidang-sidangnya.

Dalam tulisan ini saya akan mengangkat kisah dan pemikiran ahli retorika, Lucius Annaeus Seneca (ca.4 SM-65 M) yang populer disebut Seneca Muda. Ayahnya disebut Seneca Tua berasal dari Cordoba, seorang ahli retorika yang menurunkan keahliannya pada Seneca Muda. Seneca tak hanya seorang ahli retorika, ia juga membangun filsafat moral (etika) untuk menegakkan pemerintahan yang dituntun kehendak baik (good will). Nasib tragis menimpanya karena ia disuruh minum racun oleh kaisar yang dibelanya.

Pribadi Yang Inkonsisten

Hidup di bawah sorotan publik sebagai orator kekaisaran Romawi sekaligus dalam keheningan kontemplatif, merupakan keunikan yang melekat pada diri Seneca. Para sejarawan modern menyebut Seneca dengan istilah “hati nurani kekaisaran” Romawi, berdasarkan fakta bahwa ia seorang pejabat kekaisaran yang memiliki integritas moral baik, tapi mengabdi kepada Kaisar Nero yang kejam. Penilaian sejarawan seperti itu kurang menguntungkan Seneca karena ia bisa mendapat label sebagai orang munafik. James Miller[1] adalah orang yang mengritik sejarawan yang hanya menganalisa antara kata dan tindakan Seneca yang saling bertentangan (kontradiktif) tanpa dapat menangkap kedalaman dibaliknya. Menurut Miller, daya tarik Seneca justru terletak pada pribadinya yang saling bertentangan, inkonsisten, dan dari situ tampak pemikiran filsafatnya.[2]

Miller menggambarkan Seneca seperti ini:

Seneca menghormati kemiskinan, tetapi dia mengumpulkan kekayaan. Dia berkutat dengan kehidupan kontemplatif, tetapi menghabiskan bertahun-tahun sebagai penasihat Nero yang kasar. Teks-teksnya menggambarkan dirinya sebagai orang yang rendah hati dan menyoroti pengalaman umum orang-orang biasa sebagai sumber berharga wawasan filosofisnya, tetapi lebih banyak deklamasi (retorika) publik, termasuk beretorika membela Nero, hingga membuat kedaulatan hukum tak berdaya.[3]

Kontradiksi dalam pribadi Seneca itu dinyatakan Miller mencakup sisi kehidupan eksternal (external lived), yakni pengaruh politik dan kekayaan pribadi yang bertolak belakang dengan kehidupan internal (internal lived), yakni menumbuhkan perasaan kebebasan di dalam dirinya dan kebebasan menilai nasibnya secara jernih.[4] Dapat pula dikatakan bahwa Seneca mengalami ketegangan antara panggilan hidupnya untuk berfilsafat dan kiprahnya di dalam kekuasaan politik kekaisaran. Pertanyaannya ialah apa tegangan/konflik berfilsafat dan berpolitik? mengapa terjadi tegangan/konflik antara keduanya? Dan bagaimana tegangan/konflik itu berlangsung dalam diri Seneca?

Tegangan The Will dan The Conduct

Dua sumber tertulis dapat kita gunakan untuk menyingkap tegangan dalam diri Seneca antara hidup berfilsafat dan berpolitik, dan di dalam tegangan itu ia menciptakan pemikiran filsafat. Sumber pertama ditulis oleh sejarawan Romawi: Tacitus, Dio Cassius dan Suetonius, yang mengungkapkan bahwa keterlibatan politik Seneca adalah untuk mentransformasikan kehendak baik (good will) ke dalam pribadi kaisar Nero.[5] Sumber kedua merupakan teks yang ditulis Seneca sebelum dibunuh Nero, terutama yang terpenting ialah 124 Moral Letters, yang menyingkap pandangan reflektif dan pengujian diri Seneca hingga menemukan pemikiran filsafatnya mengenai tegangan the will dan the conduct[6].

Sumber yang berasal dari sejawaran Romawi menuturkan, terdapat pengaruh tiga guru Stoa terhadap pandangan filsafat Seneca. Stoa…. .Guru Seneca adalahAttalus dari Alexandria yang mengajarkan bahwa dengan latihan menekan keinginan-keinginan (wants) manusia bijaksana dapat menjadi raja sejati yang dapat mengalahkan dosa, kesalahan dan kejahatan hidup. Guru yang lain bernama Quintus Sextius yang mengajarkan instropeksi dan pengujian diri sendiri yang dilakukan secara harian dalam sepanjang hidup. Guru berikutnya ialah Papirius Fabianus yang mengajarkan tentang cara berpikir Sokratik dan integritas ideal dari kaum Stoa. Dari guru-gurunya itu, Seneca menyimpulkan dalam Moral Letters, bahwa filsafat adalah aktif dan kontemplatif. Kesimpulannya itu telah manifes pada dirinya sebagai seseorang yang trampil retorika sekaligus kontemplatif, sehingga para ahli menempatkan Seneca pada jajaran filsuf pragmatis.[7] Maka ketika Seneca berfilsafat di dalam praktik politik hal itu menjadi sarana untuk mengukuhkan integritas personalnya.

Dalam posisinya sebagai pejabat politik kekaisaran, Seneca memperoleh kesejahteraan yang melimpah, yang hal itu menimbulkan tegangan untuk melaksanakan kebebasan berkehendak baik. Ia disingkirkan oleh Kaisar Caligula begitu kaisar ini mendengar keunggulan orasinya melebihi Kaisar Gaius pendahulun Caligula. Alasan penyingkiran Seneca dikaitkan dengan tubuhnya yang tidak Spartan (kekar, jantan), ringkih dan seperti segera akan mati. Pada saat disingkirkan Caligula, Seneca membuat alasan kepada publik bahwa dirinya undur dari politik karena sedang kehilangan hasrat dan kemauan berpolitik.[8] Ketika Caligula mati, Kaisar Claudius penggantinya tetap menyingkirkan Seneca dengan menuduhnya telah bertindak bejat dengan Julia Lavilla —saudara perempuan Caligula. Menarik di sini, bahwa orang yang menyingkirkan Seneca adalah seorang perempuan bernama Valeria Messalina, isteri Claudius, karena keunggulan Seneca dipandang bakal menghambat ambisinya.[9] Lalu Seneca mengasingkan diri ke Pulau Corsica, dan di situ ia menulis Dialogi.[10] Ketika Valeria Messalina disingkirkan karena berbuat skandal, isteri Claudius yang lain yang bernama Agrippina mengundang Seneca kembali ke istana. Agrippina menggunakan keunggulan Seneca untuk memenuhi ambisinya pula, dengan menjadikannya sebagai tutor bagi anaknya yang bernama Domitus dan calon kaisar bernama Nero. Anehnya, Seneca menerima tawaran kembali ke istana.[11]

Menurut dugaan para ahli, Seneca kembali ke istana demi mengajarkan filsafat moral dan mencegah berlanjutnya tragedi berdarah dalam keluarga istana.[12] Filsafat moralnya mengajarkan tentang kebijaksanaan dan keheningan, sehingga ia dikenal sebagai penulis dan pemikir Roma yang mengalahkan Yunani.[13] Ketika Agrippina membunuh suaminya dengan racun, maka Nero muda menjadi kaisar dengan didampingi oleh Seneca dan Burrus. Seneca mendapat jabatan sebagai amicus prinsipis, yaitu teman kaisar yang berperan menulis pidato, penasehat politik dan intelektual, serta pembimbing Nero dalam aturan pemerintahan.[14] Tindakan ini tidak mencerminkan Seneca sebagai pengikut Stoa, dan memang ia memiliki pandangannya sendiri.[15] Peranan ini menciptakan kemunafikan baginya karena Seneca terseret membela kejahatan Nero ketika membunuh Britanicus (saudara laki-lakinya) dan Agrippina. Akibat pembelaannya terhadap Nero itu, Seneca menuai kritik dari musuh politiknya.

Dengan kata lain, di dalam diri Seneca terjadi kontradiksi antara tindakan politik sebagai pejabat kekaisaran dan aturan-aturan moral yang ditulis dan diajarkannya. Sementara ia menolak tirani, namun ia menjadikan dirinya sebagai guru seorang tiran. Dalam esainya ia mengakui: “Im not wise nor….shall I ever be. Require me not to be equal to the best, but better than worst. I am satisfied if every day I reduce my vices and reprove my errors”.[16] Seneca mempunyai argumen bahwa ia, seperti Platon dan Aristoteles, bahwa jika seorang filsuf mempunyai akses terhadap kekuasaan, lebih baik mencobainya meski gagal, daripada tidak pernah mengupayakannya.[17] Bertepatan dengan pembunuhan Burrus, Seneca berdalih sakit dan mengasingkan diri untuk melakukan refleksi filsafatnya.

Dalam refleksinya itu, pertama, Seneca mengakui bahwa ia inkonsisten sebagai pengikut ajaran Stoa. Berdasarkan refleksi ini, Seneca memutuskan perlahan mundur dari panggung politik dan menekuni filsafat sebagai jalan hidup barunya. Lalu Seneca menggunakan kembali metode Stoa, untuk melihat, menilai dan menguji ke dalam dirinya, dan kemudian menyusun argumen the power of reason, the art of self-control dan the strength of the wise mans’s will. Kedua, Seneca mengakui bahwa kaisar itu tiran, dan tiran itu bodoh, maka tutornya (dirinya) pun bodoh. Jiwa tutor yang sakit harus dipulihkan untuk menemukan integritasnya. Integritas ternyata harus diperjuangkan. Meskipun Kodrat Alam sepenuhnya membuka kebebasan, tetapi hal itu tetap harus diperjuangkan, seperti halnya memerangi kebiasaan buruk karena kekeliruan pandang mengenai hidup yang baik. Dalam hal ini Seneca mengajukan dirinya sebagai contoh manusia yang tidak mampu merealisasi hadirnya Kodrat Alam, sehingga gagal mendorong pencapaian integritas.[18]

Tiga Ajaran Filsafat Seneca

Melalui pergulatan di dalam dirinya, Seneca menjawab inkonsistensi dirinya. Pertama, tentang integritas manusia. Seneca melihat adanya tiga dimensi pribadi manusia: (1) berubah-ubah; (2) individu yang manusiawi karena tidak sempurna, tidak tetap, selalu di dalam konflik dan kontradiksi dengan dirinya; (3) seseorang yang bukan representasi dari integritas sempurna sebagaimana yang dikatakan Platon dalam Apology. Dengan demikian, integritas manusia itu tidak sempurna, dan kesimpulan Seneca ini melawan pandangan Stoik bahwa manusia mempunyai integritas sempurna. Apabila ingin menjadi manusia yang baik, maka seseorang harus berjuang untuk menjadi baik. Tetapi tidak semua orang dapat melakukannya. Kedua, tentang kehendak baik. Ia menganalisa tentang will (Latin: voluntas) dan upaya mewujudkan (Latin: voluntarium) agar tejadi willing (Latin: volo).[19] Ketiga, adalah kesatuan yang rasional dan moral. Serupa dengan itu, menurut Seneca, konsistensi adalah karakter yang tumbuh bersama perintah (conduct) yang logis, yang hal ini berhubungan dengan constantia, yakni keteguhan dalam melaksanakan kehendak yang sadar (willing). Constantia adalah prinsip yang bukan material yang tidak terikat pada kematian badan.[20]

Jawaban filsafat Seneca mengubah the will yang semula dipandang pemberian Kodrat Alam kini menjadi konsep filsafat. The will adalah bagian dari kemanusiaan yang secara terus menerus harus diperjuangkan dengan cara membersihkan emosi, gairah, hasrat, sehingga menjadi tindakan yang rasional. Kesadaran pembersihnya disebut the conduct (aturan). Tanpa the will yang benar, tak akan ada the conduct yang benar pula, sehingga the will merupakan sumber atau pusat dari the conduct. The will tidak dapat benar, tanpa jiwa yang benar, dan jiwa adalah pengada yang memanifestasi di dalam keinginan (want). Hidup dalam perintah (conduct) untuk alasan kebijaksanaan. Kebijaksanaan sinonim dengan kehendak baik (good will). Kehendak baik merupakan hasil kerja bersama antara voluntarium dengan jiwa dan tubuh. Di dalam kehendak baik, jalinan the will dan the counduct berada di bawah subordinasi kesadaran sehingga melahirkan adanya gerakan fisik[21]

Seneca-kah Kita?

Dalam kehidupan politik sehari-hari profil Seneca dan pandangannya itu mungkin kita jumpai. Meskipun kita tidak tahu sejauh mana otentisitasnya. Seneca dapat hadir pada diri siapa saja yang memiliki kehendak baik (good will), tapi pada saat digempur oleh kehendak jahat, ada tiga sikap yang mungkin terjadi: sekalian ikut yang jahat, ambigu atau mundur dari arena politik.

Sumbangan Seneca bagi perkembangan filsafat Barat ialah bahwa ia menggunakan the will sebgai term baru di bidang filsafat. The will harus berpasangan dengan the conduct agar terbentuk good will, tetapi good will harus diperjuangkan terus menerus, melalui pengujian diri, agar mencapai integritas personal.

Kekuatan pemikiran Seneca terletak di dalam persona diri sendiri. Keberanian Seneca menguji kehendak baiknya di tengah kehendak jahat, meski ia menjadi martir karenanya, merupakan keberhasilan dirinya memperjuangkan integritas personalnya. Caranya memang inkonsistensi tetapi justru menunjukkan konsistensinya. Konsisten dalam inkonsistensi, dan itulah kemanusian yang hakekatnya tidak sempurna dan tidak selesai. Deklarasi bahwa tidak ada manusia dengan integritas sempurna, dengan demikian menggulingkan bangunan pemikiran Stoicism yang menjadi guru pemikirannya.

Namun, pemikiran filsafat Seneca lemah ketika berhadapan dengan persona orang lain yang berkuasa. Pertama, terdapat unsur power yang tidak terikat pada kehendak baik, melainkan mengabdi pada agresi untuk menaklukkan dan menguasai. Seneca luput memperhatikan faktor ini. Kedua, orang lain selalu berusaha untuk melepaskan diri dari integritas personal kita, karena tidak ingin dipengaruhi, dan sebaliknya ingin menyatakan kebebasannya yang unik. Seneca menyamaratakan bahwa semua orang seperti dirinya.***

——————-

[1]James Miller, Examined Lives: From Socrates to Nietzce (Farrar, Straus and Giroux, New York, 2011), perihal Seneca, 113-139

[2].Miller, Examined Lives,115, paragraf 1

[3] Miller, Examined Lives,115, paragraf 2

[4] Miller, Examined Lives,117, paragraf 2

[5] Miller, Examined Lives, 116, paragraf 3

[6] Miller, Examined Lives,117, paragraf 1 dan 3

[7] Miller, Examined Lives, 121, paragraf 2,3,4 dan hal 122 paragraf 2

[8] Miller, Examined Lives, 122, pragraf 4, 5

[9] Miller, Examined Lives, 123, paragraf 1

[10] Miller, Examined Lives, 123, paragraf 3, berisi esai yang mengungkapkan kegusarannya, esai untuk ibunya dan esai untuk Polybius,-menteri kehakiman di masa Claudius

[11] Miller, Examined Lives, 123, paragraf 4, 5

[12] Miller, Examined Lives, 124, paragraf 3

[13] Miller, Examined Lives, 125, paragraf 6

[14] Miller, Examined Lives, 126, paragraf 1, 2, 3

[15] Miiler, Examined Lives, 124, paragraf 4

[16] Miller, Examined Lives, 128, paragraf 4

[17] Miller, Examined Lives,129, paragraf 1

[18] Miller, Examined Lives, 134, paragraf 1

[19] Catatan: arti will dalam hal ini ialah keinginan yang belum disadari, apabila disertai upaya untuk mewujudkan, maka disebut kehendak (willing), keinginan yang disadari. Recalling dari mata kuliah Etika.

[20] Miller, Examined Lives, 135, paragraf 1

[21] Miller, Examined Lives, 135, paragraf 2