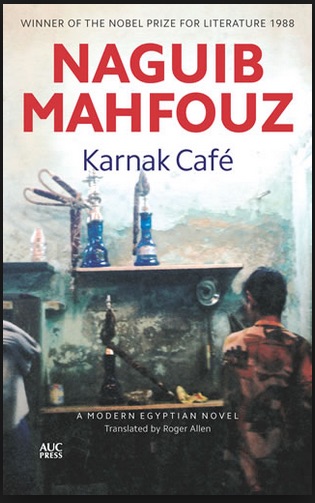

Kredit foto: AUC Press

NOVEL pada dasarnya adalah karya sastra yang merupakan cerminan dari sebuah realitas kehidupan sosial pada masyarakat. Sastra secara mendasar telah menjadi gambaran kehidupan, karena kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Beberapa waktu lalu, saya membaca salah satu karya Najib Mahfudz, judulnya Karnak Café. Novel ini agak tipis memang, kurang lebih 166 halaman sudah termasuk biografi penulisnya, Naguib Mahfudz dan ulasan dari Roger Allen.

Novel ini bercerita tentang realitas sosial Mesir pada tahun 1960-an dan sebagian argumen atas kekalahan perang di tahun 1967, perang dengan Israel. Novel ini bermula dari tokoh “aku” tanpa sengaja datang ke sebuah kafe. Kemudian Kafe Karnak menjadi tempat favorit untuk tokoh “aku”. Dalam Kafe ini pula tokoh “Aku” mulai membagi cerita tentang beberapa tokoh utama lain dari novel ini. Diantaranya Qurunfula, Ismail al-Syekh, Zainab Diyab, Khalid Safwan dan Hilmi Hamada, serta beberapa tokoh pendukung lain yang silih berganti dalam uraian cerita yang diceritakan tokoh “aku”.

Qurunfula adalah pemilik Kafe Karnak. Seorang penari era 1940-an. Qurufunla dianggap sebagai daya pikat Kafe. “Ketenangan jiwa yang ia pancarkan merupakan puncak daya pikatnya. Pandangannya yang sepintas lalu tak jarang menyapu seluruh ruangan, membuat bartender, pelayan, serta tukang bersih, tetap berada di tempat mereka bertugas. Untuk beberapa aturan umum di Kafe, tampaknya Qurunfula punya pengaruh cukup besar: tempat ini kecil sehingga membuat mereka semua yang ada di sini bagai satu keluarga. Ada tiga lelaki tua yang barangkali sudah pension dari pekerjaan mereka, seorang lelaki setengah baya, dan sekelompok anak muda, termasuk seorang gadis yang sangat cantik” (Halaman 4).

Selain Qurunfula ada pula tiga kaum muda, Ismail al-Syekh, Zainab Diyab, dan Hilmi Hamada. Ketiga tokoh ini adalah pemuda revolusi, pemuda yang mengagumi revolusi. Sementara Hilmi Hamada adalah pengagum gerakan komunis, sosialisme demokratik. Beberapa tokoh utama novel semisal Qurunfula, Ismail al-Syekh, Zainab Diyab, dan Khalis Safwan, namanya menjadi judul BAB dari novel ini.

Perdebatan Politik dan Perseteruan Ideologi

Dalam Kafe Karnak ini juga sering diperbincangkan berbagai permasalahan realitas politik yang terjadi di Mesir waktu itu. “Di samping itu, ada rahasia lain lagi mengenai kafe ini. Dari dulu hingga sekarang, kafe ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang ekstrim dan berpandangan provokatif; baik yang berteriak keras-keras ataupun yang bicara pelan-pelan, mereka mengekspresikan kenyataan sejarah yang ada” (Halaman 12). Dalam hal ini menjelaskan Kafe sebagai tempat untuk memperbincangkan berbagai hal politik dan ideologi.

“Para pemuda biasanya berkumpul di pojok; dari tempat itu meledak antusiasme yang bakal memunculkan dentuman besar. Sebagaimana yang mereka amati, sejarah dimulai dengan revolusi 1952. Segala sesuatu sebelum tahun itu masih kabur dan tidak dijelaskan, “periode kebodohan”. Mereka benar-benar anak kandung revolusi. Namun untuk mencapai semuanya, mereka mesti berkeliaran di sekitar jalanan dan gang-gang tanpa tujuan jelas. Dari waktu ke waktu, kami kerap mendengar isyarat kaum oposisi yang membisikkan bahwa pandangan ekstrim kiri ataupun sejenisnya harus diwaspadai, karena berada di bawah bendera afiliasi Ikhwanul Muslimin. Akan tetapi, pelbagai pikiran semacam itu akan segera lenyap dalam kebisingan umum” (Halaman 13). Hal ini menggambarkan perseteruan ideologi dengan pemerintah, yang disebut sebagai pemerintahan revolusi. Ideologi itu di antara Ikhwanul Muslimin, Sosialisme Mesir dan mungkin juga Komunis. Dan berbagai ideologi yang berseberangan dengan pemerintah akan dilakukan penyiksaan.

Perseteruan ideologi atau pengagum suatu ideologi juga terlihat pada tokoh dalam cerita novel ini, diantaranya Ismail al-Syekh dan Hilmi Hamada. Tentang pribadi Ismail al-Syekh, yang awalnya pengagum revolusi kemudian sedikit melirik pada Sosialise Mesir. “Saat revolusi 1952 terjadi, dia telah berusia tiga belas tahun. Maka Ismail bisa disebut sebagai anak revolusi” (Halaman 64). Kemudian naratif investigatif antara tokoh Aku dengan Ismail al-Syekh, “Bahwa kau harus menjadi komuis atau anggota Ikhwanul Muslimin”, kata tokoh aku. “Tidak dua-duanya. Aku hanya setia pada revolusi Juli 1952”, sahut Ismail. Tapi kemudian tokoh aku menuliskan “Ismail menyatakan padaku bahwa ia memercayai Sosialisme Mesir” (Halaman 65).

“Namun bagaimana dengan keyakinanmu tentang ide para sosialis sekarang?”, Tanya tokoh aku pada Ismail.

“Banyak orang antipasti terhadap sosialisme sekaligus menganggapnya sebagai sebab kekalahan kita. Tapi yang perlu kita sadari, tidak akan pernah ada sosialisme sejati dalam hidup kita. Oleh karena itu, aku tetap tidak melepaskan dukunganku pada konsep tersebut, walaupun aku sangat menyayangkan upaya pemusnahan orang-orang yang menerapkan konsep itu sampai sekarang. Hilmi Hamada, mudah-mudahan damai di alamnya!, benar-benar sadar akan hal ini sejak awal”, jawab Ismail

“Bagaimana bisa?”

“Dia seorang komunis”. Gambaran Hilmi Hamada sebagai pengagum Komunis dan Ismail al-Syekh yang sedikit tertarik pada Sosialisme Mesir. Karena penganut ideologi ini pula, dalam novel ini menunjukkan penyiksaan dan penculikan pada kelompok pemuda ini.

Dalam BAB tentang Khalid Safwan, banyak muncul tentang harapan dan pembicaraan tentang gagasan dan ideologi.

Pada scene ini terlihat perdebatan ideologi yang dianggap layak untuk Mesir saat itu. “Musuh orang Arab yang paling berbahaya adalah diri mereka sendiri”.

“Para penguasa mereka, maksudmu”

“Maksudku, barangkali lebih pada semua sistem pemerintahannya.”

“Segalanya tergantung pada apakah orang Arab mampu bekerja sama sebagai satu kesatuan”

“Pada tanggal 5 Juni 1967, paling tidak sebagian orang Arab telah menang”

“Mulailah dari dalam, itu yang harus kita lakukan”

“Benar! Setelah itu agama. Agama adalah segalanya”

“Tidak! Komunisme adalah jawabannya”

“Bukan! Demokrasilah yang kita butuhkan”

“Tanggung jawab harus dating dari semua orang Arab”

“Kebebasan … Kebebasan!”

“Sosialisme”

“Mari kita sebut saja sebagai sosialisme demokratis”

“Tidak, reformasi harus ada lebih dulu, setelah itu baru solusinya kita temukan di masa depan”

“Tidak, keduanya harus seiring bersamaan”

Begitulah, dan seterusnya dan seterusnya, tiada akhir (Halaman 133-134).

Naquib Mahfouz. Kredit foto: gaudio.org

Pemuda, Realitas Sosial, dan Intimidasi

Novel juga menggambarkan tentang akvititas para pemuda pada masa itu yang terlibat dalam Kafe Karnak, “Para pemuda biasanya berkumpul di pojok; dari tempat itu meledak antusiasme yang bakal memunculkan dentuman besar” (Halaman 13). Pojok kafe menjadi tempat pemuda di Kafe Karnak. Pemuda-pemuda yang digambarkan diantaranya Ismail al-Syekh, Zainab Diyab dan Hilmi Hamda. Pemuda-pemuda ini dengan permasalahan-permasalahannya masing-masing yang kemudian menjadi gambaran akan realita sosial dan terjadinya berbagai intimidasi.

Intimidasi terjadi pada orang-orang yang berada dalam Kafe Karnak, ya ini sebagai gambaran realitas sosial Mesir waktu itu bahwa yeng berbeda dengan pemerintah harus disingkirkan atau minimal intimidasi terjadi. “Lalu tibalah suatu hari saat aku datang ke Kafe dan menemukan semua tempat duduk, yang biasanya dipenuhi anak-anak muda, sepi dan kosong. Seluruh ruangan terasa janggal, dan kesenyapan menambah suasana kian mencekam”. (Halaman 21).

Malam tambah larut, namun tak seorang pun muncul. Begitu pun pada malam berikutnya (Halaman 21). Sebagai gambaran awal bahwa mulai mengalami penangkapan oleh intelenjen Mesir terhadap orang-orang saat itu. Terutama anak-anak muda yang berada dalam Kafe Karnak, Ismail, Zainab dan Hilmi.

Orang-orang lain yang menjadi ‘penghuni’ Kafe Karnak mulai membincang tentang mereka. Tokoh aku mengatakan saat itu kondisi semuanya terdiam. Setelah beberapa saat, aku berusaha sebisa mungkin memecah keheningan. “Seluruh anak muda ini mendukung revolusi”.

Kemudian ada yang berkata, “Dan ada sebagian kecil dari mereka menantangnya”.

“Penguasa mengambil kebijakan memasukkan orang-orang yang mereka anggap bersalah ke penjara, sehingga mereka juga dapat menyeret teman-teman mereka. Dengan cara seperti itu, penyelidikan akan menjadi lengkap”.

“Hidup dalam penjaa benar-benar mengerikan”

“Segala hal yang kau dengar mengenai apa yang menimpa para tahanan bahkan lebih mengerikan”

“Desas-desus perihal itu sudah cukup membuatmu mual”

Kemudian novel ini menggambarkan pemuda itu datang, hilang, muncul, dan hilang kembali. “Lalu pada suatu sore, tiba-tiba wajah-wajah akrab yang telah lama raib muncul kembali di ambang pintu kafe: Zainab Diyab, Ismail al-Syekh, Hilmi Hamada dan beberapa lainnya. Sedangkan sisanya tidak akan pernah dapat kami temui kembali”.

Kemudian di antara orang-orang itu saling curiga satu sama lain, menjadi mata-mata bagi yang lain. “Sekat tebal yang menghalangi telah diturunkan. Satu hal yang berubah, mereka pernah pergi menuju sebuah misteri, rahasia yang membuat penasaran sekaligus meninggalkan banyak pertanyaan yang tak terjawab. Selain itu, kendatipun senda gurau serta keceriaan telah kembali, namun muncul atmosfer baru yang melingkupi tempat ini, mirip bau aneh yang tak diketahui dari mana sumbernya. Setiap canda yang dilontarkan memiliki banyak makna; setiap gerak tubuh memiliki banyak arti; dan di balik setiap tatapan lugu tanpa dosa terpendam perasaan takut”.

Kemudian tentang intimidasi, tentang yang diceritakan tokoh Aku dalam scene Ismail al-Syekh. Tentang mengapa Ismail al-Syekh dimasukkan ke dalam penjara?

“Saat malam tiba”, ungkapnya. “Aku sedang tidur di sebuah bangku di lapangan. Di musim semi dan musim gugur Aku senantiasa melakukannya untuk meninggalkan ruangan buat ayahku sendirian. Aku mendengar suara saat tidur. Pelan-pelan Aku sadar cahaya terang masuk menembus tidurku laksana mimpi. Tiba-tiba seseorang membangunkanku dengan kasar. Aku terbangun dan membuka mata. Aku menemukan diriku disorot tajam oleh lampu terang ke arah mataku. Aku mulai duduk”.

“Dimana rumah al-Syekh?”, sebuah suara bertanya

“Di sini”, aku menjawabnya. “Apa yang kalian inginkan? Aku putranya, Ismail”

“Bagus”, balas suara itu.

“Lampu senter dimatikan dan semuanya menjadi gelap. Setelah beberapa lama, aku dapat melihat beberapa orang”.

“Ikut kami”

“Siapa kalian?”

“Jangan khawatir, kami polisi”

“Apa yang kalian inginkan?”

“Kau hanya perlu menjawab beberapa pertanyaan. Setelah itu kau akan pulang kembali sebelum fajar”.

Selain itu, dalam scene ini keterkaitan dengan sebuah kelompok atau sebuah ideologi seakan menjadi alasan penangkapan seseorang. Seperti perasaan Ismail al-Syekh, “Dalam kondisi seperti ini, Aku benar-benar merasa terteror. Aku mulai bertanya-tanya tentang tuduhan macam apa yang diarahkan padaku. Aku bukanlah seorang komunis, bukan anggota Ikhwanul Muslimin ataupun seorang feudal. Aku tidak pernah sama sekali berkata satu kata pun yang bisa merusak kemurnian periode sejarah, yang mana Aku harus memikirkan posisiku semenjak Aku mencapai masa pencerahan”.

Atau ketika Ismail di dalam penjara dan diintimidasi oleh Khalid.

“Ia mulai mengajukan pertanyaan tetang nama, uur, pekerjaan, yang semuanya aku jawab.”

“Kapan kau bergabung dengan Ikhwanul Muslimin?”

“Pertanyaan ini mengejutkanku. Sekarang aku sadar untuk pertama kalinya mengapa mereka menangkapku. Aku tidak pernah, walau sesaatpun menjadi anggota Ikhwanul Muslimin”, jawab Ismail.

Bahkan sebuah simbol semisal jenggot menjadi sebuah anggapan terhadap sebuah kelompok.

“Lalu apa artinya jenggot itu”. Lanjutan dari intimidasi Khalid pada Ismail terkait dugaan sebagai anggota Ikhwanul Muslimin.

“Jenggot ini tumbuh dalam penjara”

“Maksudmu kau di sini tidak dirawat dengan baik?”

“Tuan yang terhormat. Perlakuan yang telah saya terima di sini sangat mengerikan dan sama sekali tidak adil”, jawab Ismail dengan nada memohon.

Atau tentang dugaan terhadap sebuah sumbangan kepada masjid menjadi sangkaan. “Kita punya bukti”, kata Khalid pada Ismail. “Namamu terekam dalam daftar karena kau telah menjadi penyumbang dana pembangunan sebuah masjid. Meski kau tak pernah berhubungan langsung dengan mereka”.

Bukan hanya praduga pada Ikhwanul Muslimin, hal ini juga berlaku pada gerakan lain.

“Kami di sini mengira kau anggota Ikhwanul Muslimin…….”

“Ia menatapku tajam. ‘Lantas kapan kau bergabung dengan komunis?’

“Kapan kau bergabung dengan komunis?”, Khalid mengulang pertanyaannya.

Hal yang sama tergambar dalam scene Zainab Diyab.

“Saat itu kami dituduh telah menjadi komunis”, kata Zainab

“Mengapa aku ditangkap?” Tanya Zainab. “Aku tidak tahu alasan penangkapan ini”

“Ah, tapi aku tahu”

“Lantas apa alasannya, Tuan?”

“Ini semua kembali kepada dua lelaki mashur itu, Marx dan Lenin”, kata Khalid menatap tajam pada Zainab.

Perasaan dalam penjara juga digambarkan. “Tempat apa ini? Aku meluruskan kaki dan mulai merasakan sekelilingku. Aku bergerak perlahan. Lantainya terasa sangat dingin untuk kaki telanjangku. Satu-satunya yang bisa aku raba adalah dinding; benar-benar tak ada suatu apapun dalam ruangan ini. Tak ada kursi, karpet, atau benda apapun. Yang ada hanyalah kepekatan, kekosongan, keputusasaan, dan teror. Dalam suasana gulita dan bisu semacam ini, waktu terasa benar-benar berhenti. Aku tidak tahu sama sekali mereka telah membawaku ke mana. Aku tidak tahu kapan kira-kira kegelapan akan menghilang atau secuil kehidupan bakal muncul dari tempat yang diliputi kematian ini”.

“Bagaimana makanannya?”

“Biasanya pintu terbuka dan sebuah baki di dorong ke dalam berisi beberapa potongan keju, atau makanan asin lainnya dengan roti”.

“Bagaimana toiletnya?”

“Setiap hari, pada jam-jam tertentu, pintu akan terbuka lagi, dan seseorang bertubuh besar, seukuran pemain gulat di sirkus, akan memanggilku ke luar lantas membawaku ke kakus di ujung gang. Saat aku mengikutinya, aku terus menjaga mataku agar tetap tertutup lantaran cahayanya yang sangat terang. Aku bersusah payah menutup pintu kakus di sampingku sebelum dia berteriak keras. ‘Cepat…… dasar anak tolol! Kau pikir kau akan tinggal di dalam sepanjang hari, bangsat?’ Kau bisa bayangkan bagaimana rasanya aku di dalam”.

Perlakuan dalam penjara pun tergambar dalam novel ini. Ismail lantar diberi cambukan seratus kali dan dimasukkan kembali ke dalam sel, sebuah ruang kelam yang abadi. (Halaman 97).

Atau yang terjadi pada Zainab. Zainab memerikan padaku. Ia lantas dimasukkan ke dalam penjara dan menjadi sasaran penghinaan sekaligus siksaan yang paling kejam, penderitaan yang hanya seorang wanita saja sanggup benar-benar mengerti. (Halaman 112).

“Beberapa kali”, Zainab melanjutkan kisahnya, “Aku mendongak dan melihat penjaga melirik padaku melalui lubang intip di pintu. Apa kau paham maksud semua itu”.

“Pada batas ini ia putuskan membuat tontonan merangsang sekaligus menciptakan gairah untuk dirinya, sesuatu yang benar-benar melampaui batas kewajaran dan kesopanan”.

“Astaga, apa yang kau maksudkan?”, Tanya Tokoh Aku

“Kau benar”

“Tidak!”

“Hingga tak ada sehelai benang pun tersisa” (Halaman 115). Sebuah perlakuan amoral Khalid kepada Zainab ketika di penjara dan saat-saat interogasi.

Dan baik Ismail dan Zainab kemudian memilih menjadi mata-mata bekerja sama dengan Khalid, polisi rahasia. Mereka tertindas dan memilih kalah.

“Jadi inilah cara Ismail dibebaskan dari penjara, menjadi informan dengan gaji cukup, namun dengan nurani yang tersiksa. Betapapun ia gigih berjuang melawan nuraninya untuk menerima pekerjaan barunya tersebut lantaran ikatan yang kuat dengan revolusi, namun ujungnya adalah rasa berdosa atas apa yang ia lakukan”.

Kejadian ini sebagai mata-mata juga terjadi pada Zainab, “Akhirnya, Zaiab juga menjadi mata-mata ia ditawari kedudukan istimewa, sekaligus diputuskan Ismail akan menjadi pion dari semua ini. Itu artinya Zainab mesti selalu menjaga rahasia; ia diberitahu bahwa orang yang menjadi atasannya mempunyai kekuasaan penuh atas segala sesuatu”.

Selain itu cerita-cerita dalam novel ini, terbalut dalam kisah cinta Zainab dan Ismail. Ismail yang realitas kehidupannya miskin dan susah. Zainab juga berasal dari ketidak-kecukupan keluarga kemudian keluarganya menjadi cukup mapan. Tapi keluarganya tak berkeinginan menyekolahkannya karena itu masih dianggap tabu dan menyusahkan.

Yang menyedihkan karena intimidasi itu dan kejadian di penjara itu, Zainab akhirnya menjadi…., “Aku selalu mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku menjadi seorang mata-mata dan pelacur. Itu keadaan yang aku alami manakala aku bertemu kembali Ismail”. (Halaman 118).

“Atas dasar itu, aku putuskan menghentikan berpura-pura hidup dalam kehidupan yang terhormat, sebaliknya aku jadi berkelakuan bagai wanita yang tidak terhormat”. (Halaman 119).

Bukan hanya itu, hal tragis juga dialami kawan mereka, seorang ‘Pengagum Komunis’ tulen, Hilmi Hamada. Dalam scene Ismail al-Syekh. “Barangkali kau ingin melihat temanmu, Hilmi Hamada”

“Aku melihat ke dalam. Apa yang aku lihat benar-benar aneh. Pada mulanya aku tidak bisa melihat secara jelas, hanya mirip lukisan surealis. Kemudian terlihat olehku Hilmi Hamada telah digantung kakinya, diam tak bergerak, tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati”

“Ismail menceritakan pada tokoh Aku perihal perjuangan terakhir Hilmi Hamada. Mereka bilang Hilmi meninggal di ruang interogasi. Ia tetap bersiteguh memegang keyakinan sekaligus pendiriannya. Jawaban yang ia berikan membuat mereka marah. Mereka memukulinya, dan dalam kemarahan, ia mencoba membalas. Pukulan bertubi-tubi tersebut berlangsung hingga ia pingsan, terlihat seolah meninggal”

Dan kemudian memang meninggal. Hilmi kalah, ditindas tapi menang dalam jiwa.

Sebuah Kontemplasi

Pertama pada saat ini kita mulai melihat kafe menjadi tempat diskusi, obrolan demokrasi sebagaimana dalam novel ini dimana kafe sebagai latar tempat dominan dari novel. Tapi apakah kafe bisa jadi pergumulan revolusi? Padahal kafe terlalu dekat dengan perasaan kapitalis.

Kemudian, apa yang patut kita jadikan bahan kontemplasi? Membaca ini dengan uraian begini. Terkenang kita pada kenangan orde baru, tahun 1998. Kenangan pada bacaan seperti Aku dan Ikhwanul Muslimin – karya Dr. Yusuf al-Qardhawi, atau karya Sayyid Qutbh – Detik-Detik Terakhirku.

Hari-hari kini juga kita mulai terbayang perlakuan intimidasi dalam beberapa waktu yang lampau, beberapa kelompok pemuda ditangkap, dicari dengan tudingan-tudingan makar. Hari-hari ini kita juga menyaksikan ideologi dalam politik menjadi perseteruan ideologi bukan lagi perjuangan ideologi. Maka demikian, yang dilakukan sepatutnya adalah perjuangan ideologi bukan perang ideologi. Sebagaimana pandangan Muhammad Hatta dalam Demokrasi Kita, menyebutkan perjuangan ideologi. Perjuangan ideologi antar kelompok-kelompok politik jangan diartikan dengan perang ideologi. Tiap-tiap kelompok akan mempropagandakan ideologinya kepada rakyat, tetapi dalam propaganda itu hendaklah dijaga tertib sopan dan bersikap sebagai seorang kesatria. Betapapun juga bedanya paham dan pendirian, pada tujuan yang terpenting semuanya sama.

Bahwa setiap ideologi harusnya bekerja sama bukan saling menafikan, bahwa musuh terbesar semua ideologi adalah sikap otoritarianisme. Perlakukan penindas kepada yang lain.

Dalam novel ini, untuk scene Khalid Safwan, tertulis, “Kita semua secara bersamaan merupakan pelaku sekaligus korban kejahatan”.

“Di Negara kita ada beberapa tipe orang religious. Kepentingan mereka adalah melihat agama mendominasi seluruh ranah kehidupan—filsafat, politik, moralitas, dan ekonomi. Mereka menolak menyerah atau bernegosiasi dengan musuh. Bagi mereka, jalan keluar yang damai hanya bisa disepakati jika solusi tersebut benar-benar mencapai hasil yang sama sebagai kemenangan tulus. Mereka mengajak berjuang. Apa maksudnya? Mereka semua ada sebagai contoh, bermimpi tentang keberanian luar biasa yang dilakukan atau bermimpi tentang pelbagai keajaiban yang turun dari surga. Mereka barangkali mau menerima senjata dari Rusia, tapi di saat yang sama mereka juga memaki Rusia sekaligus meminta tegas tak ada persyaratan apa pun bagi mereka. Mungkin mereka lebih suka penyelesaian damai dan terhormat yang dilakukan dengan intervensi Amerika yang berarti akan memutus hubungan kita dengan Komunis Rusia. Lalu ada juga kelompok Kanan dari aliran tertentu. Mereka menginginkan aliansi dengan Amerika dan pemutusan semua hubungan dengan Rusia. Mereka akan menyambut baik penyelesaian damai walaupun dengan semua konsesi yang menyakitkan dan memalukan yang tak bisa dihindari. Mimpi mereka adalah menghapus rezim saat ini dan kembali pada bentuk demokrasi tradisional sekaligus kebijakan ekonomi liberal. Selain itu, ada juga kelompok komunis dan sosialis yang esensinya merupakan pecahan dari kelompok serupa. Mereka hanya tertarik pada satu hal: ideologi—yang memperkuat hubungan kita dengan Rusia. Mereka percaya bahwa kepentingan serta kemajuan Negara akan terwujud melalui ideologi, meskipun prosesnya barangkali butuh waktu penantian cukup panjang. Konsekuensinya, mereka akan mendukung penyelesaian apapun yang berlabuh pada gerakan menuju Komunisme dan Rusia, baik dengan cara damai, perang atau situasi seperti sekarang ini yang mereka sebut ‘bukan perang, bukan damai’.” (Halaman 142).

Bagaimana kita membayangkan segala narasi ini pada kondisi kita sebagai Negara Indonesia? Kekerabatan yang dungu pada China, kekaguman yang berlebihan pada Arab Saudi, kegilaan yang dangkal pada Amerika. Pada suatu kondisi yang lain, orang-orang sederhana masih terus menderita.

“Hidup yang kita jalani ini memang menyakitkan, juga memendam sisi negatif. Bahkan para pemuda itu, mereka mungkin hanya dianggap sampah yang dibuang dengan jijik oleh penguasa. Kendati demikian, mereka tidak akan membutakan kami dengan kekuasaan. Selama periode manakala Salahuddin al-Ayubi memperoleh kemenangan besarnya dalam Perang Salib, tahukah kita hidup macam apa yang dijalani orang-orang pinggiran di Kairo? Semasa Muhammad Ali sibuk membangun kekaisaran Mesir abad ke 19, berapa banyak derita yang harus ditanggung para Petani Mesir? Dan jika kita mengingat kembali seluruh peristiwa itu, muncul satu pertanyaan, tidakkah kita bersedia memikul sedikit saja kepahitan sekaligus kesusahan dalam proses perubahan Negara kita, Negara terkuat di Timur Tengah, untuk menjadi Negara Sains, Sosialis, dan Industrialis?” (Halaman 27).

“Pertama, menolak total otokrasi dan kediktatoran. Kedua, menolak tegas segala tindakan pemaksaan dan kekejaman. Ketiga, kita harus mengandalkan prinsip kemerdekaan, opini publik, dan respek terhadap sesama manusia sebagai nilai-nilai yang harus dipupuk sekaligus memberikan kemajuan. Bersama mereka, keinginan kita dapat tercapai. Keempat, kita harus belajar menerima nilai sains dan metode saintifik dari peradaban Barat tanpa argumen apapun. Tak ada hal lain yang secara otomatis harus diterima tanpa sebuah diskusi panjang perihal kenyataan saat ini. Dengan cara berpikir semacam itu, kita mestinya siap melepaskan segala belenggu yang mengikat kita, baik kuno maupun yang modern”.

Maka bayangan-bayangan dalam cerita novel Karnak Cafe ini untuk ‘kondisi kita’ adalah bayangan lampau, era orde baru, tapi akankah bayangan-bayangan itu hadir dalam masa kini, atau benih bayangan itu menjadi tumbuh di masa depan? Saya kira semua gerakan baik kiri ataupun islami harus menolak segala bentuk penindasan, kediktatoran dan kekejaman. Karena, ya, awalannya hanyalah kepolosan yang ada, namun kekuasaan tirani telah mengubahnya. Namun apa yang ia maksud dengan ‘mata gaib’, ‘sesuatu yang hidup sedang sekarat’, dan ‘sebuah mikroba tak kasat mata berdenyut dalam kehidupan’?***

Muhammad Sadli, anggota Biasa KAMMI Maluku Utara, Pojok Penikmat Sastra