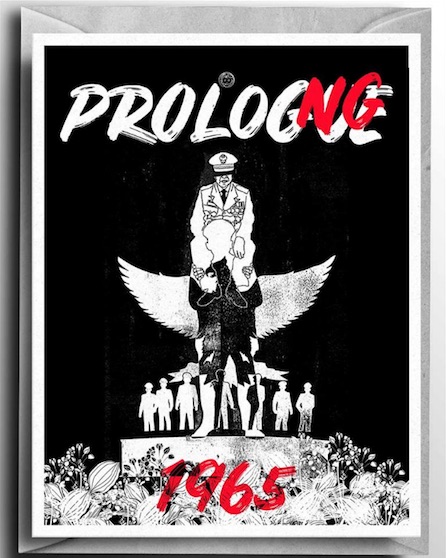

Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)

“SEJARAH adalah guru kehidupan.” Silakan terka dari mana saya mendengar petuah bijaksana ini. JJ Rizal? Andi Achdian? Atau mungkin malah Hilmar Farid?

Keliru. (Pastinya!) Saya memperolehnya dari sebuah papan mencolok di tengah lapangan parkir. Bukan sembarang lapangan parkir: lapangan parkir Museum Lubang Buaya. Museum yang memonumenkan penyiksaan paling didramatisasi sepanjang sejarah Indonesia yang, menurut bukti visum, tak pernah terjadi.[1] Museum yang menampilkan mural Suharto meredakan horor dan huru-hara terlepas, dalam kenyataannya, ia yang memerintahkan teror dikobarkan di mana-mana.[2]

“Buat apa museum post-truth memasang papan semacam itu, Bung Geger?” ujar seorang pemuda kiri, nyinyir, dan WOTA. “Bacaan cuma propaganda Angkatan Darat dan paling banter puisi Taufik Ismail saja berani-beraninya berlagak paham sejarah seutuhnya. Huh!”

Ya, saya paham dengan ironi dari kutipan tersebut. Para pembaca yang budiman turut berhak nyinyir kalau mau—sangat berhak malah. Ada kejahatan luar biasa mengerikan yang diselubungi oleh narasi sejarah yang dijejalkan oleh museum tersebut. Anak-anak dipaksa menyaksikan orang tuanya dihajar hingga mampus dengan balok kayu. Para wanita, yang tak tahu apa-apa, digebuk, disundut kemaluannya, diperkosa oleh para penginterogasi.

Dan kekejaman ini tak hanya satu-dua kali terjadi. Tidak seratus-dua ratus kali. Pun, tidak seribu-dua ribu kali. Ada seratus ribu hingga dua juta orang terbunuh pada kurun 1965-1968. Jutaan ditahan, dibuang, disiksa, dan dikebiri hak-haknya.

Kita semua punya alasan untuk nyinyir dengan apa pun yang membenarkan kebejatan spektakuler ini.

Tapi, saya pribadi tak akan nyinyir-nyinyir amat hari ini. Buat saya, terlepas mereka keliru—tak jarang dalam taraf yang membikin bertanya-tanya apa akal manusia bisa terbuat dari bungkus lemper—mereka punya alasan buat yakin dalam kekeliruannya.

Saya percaya, Anda penasaran dengan kelanjutan cerita jemaat sekte-sekte yang meramalkan dengan penuh keyakinan hari persis terjadinya kiamat. Apa yang terjadi selepas mereka keluar dari persembunyiannya dan menemukan dunia masih berputar seperti sedia kala? Bahwa orang-orang yang mereka bayangkan akan menyesal dan mati mengenaskan dalam bencana global ternyata sehat walafiat dan mengolok-olok mereka?

Marian Keech, ibu rumah tangga, pimpinan sebuah sekte hari kiamat di Amerika Serikat, menubuatkan bahwa pada fajar 21 Desember 1954 banjir bandang akan mengguyur.[3] Dunia, dalam pesan yang diperolehnya dari planet Clarion, akan berakhir pada hari tersebut. Keech dimandati menyiapkan sekelompok orang untuk dijemput piringan terbang pada 21 Desember dini hari.

Mereka yang percaya akan diselamatkan, Keech yakin.

Tanggal 20 Desember 1954 malam, orang-orang percaya berkumpul di rumah Keech. Mereka menanggalkan semua anasir metal dari tubuhnya-instruksi lebih lanjut dari planet Clarion mengatakan mereka hanya bisa menaiki piringan terbang bila bebas dari anasir metal.

Lewat tengah malam, tidak ada tanda-tanda penyelamat mereka akan datang.

Beberapa waktu berselang, orang-orang di rumah Keech mulai gusar. Kiamat akan terjadi beberapa jam lagi dan penyelamat mereka belum kunjung menampakkan diri.

Pukul lima kurang, selepas jemaat kecil Keech digentayangi keresahan berjam-jam, Keech memperoleh pesan baru. “Kelompok kecil yang duduk sepanjang malam ini,” seru Keech, “menjadi cahaya yang begitu terang hingga Tuhan menyelamatkan dunia dari kehancuran!”

Berapa harga kebenaran? Harga sebuah pengakuan bahwa tak pernah ada planet Clarion dan pesan-pesan apokaliptiknya? Jawabannya, tak pernah semahal harga diri.

Kini bayangkan Keech bukan seorang ibu rumah tangga. Keech adalah petinggi negara. Pun, bukan petinggi negara yang biasa-biasa saja. Angkatan bersenjata ada di bawah telapak kakinya—toh, jenderal-jenderal yang berada di atasnya sudah dihabisi dalam kup 30 September. Ia dapat menentukan apa yang bisa disiarkan dan apa yang tidak bisa disiarkan media. Dan namanya adalah Suharto.

Silakan Anda tanyakan kepadanya:

“Apakah cerita yang dikembangkan oleh rezim Anda tentang bagaimana Anda menyelamatkan Indonesia dari gonjang-ganjing dan menggantikan Sukarno adalah bohong-bohongan?”

“Apa urusan Anda menanyakan itu? Bukan hak Anda bertanya kepada saya!”

Tentu saja, Anda masih beruntung kalau ia sekadar menjawab seperti itu. Anda bisa saja raib dari muka bumi sebagaimana separuh warga Jagat Sinematik Marvel.

Jadi, mohon maklum. Ada beberapa kebohongan yang kebal dilucuti oleh kebenaran. Beberapa kebohongan ini memang tebal muka. Namun, beberapa kebohongan ini juga sudah dipersenjatai, dianut oleh segenap jajaran negara, serta menodong Anda untuk menelannya secara mentah-mentah dan menyakitkan sebagai kebenaran.

Pengadilan Rakyat Internasional memutus negara Indonesia bersalah atas pelanggaran HAM berat sepanjang 1965-1967? Siapa yang mau menghukum satu lembaga megah dan sanggup melancarkan perang yang yakin bahwa tindakannya di masa silam menegakkan kebenaran dan keadilan?

Demokrasi kini membuka ruang untuk menyuarakan kebenaran yang ditutupi rezim otoriter? Sepanjang para bapak bisa menindasnya lewat organisasi akar rumput yang resah dengan kebangkitan PKI—sebagaimana yang sudah dilakukannya sejak lima puluh tahun silam—untuk apa kekuatan represif takut dengan demokrasi?

Dan kini dengan murahnya harga seruan PKI, yang selalu ampuh untuk mengatrol elektabilitas diri atau menohok elektabilitas lawan, siapa politisi berbacot besar yang tak mau mengecernya ke mana-mana?

Selepas nubuatannya terbukti keliru, kalau Anda mau tahu, Keech tak lantas beralih menjadi pengabdi ilmu pengetahuan. Ia tetap percaya bahwa dirinya adalah cenayang hingga ia meninggal pada tahun 1992. Ia mendirikan perkumpulan baru, dan perkumpulannya masih giat beraktivitas hingga hari ini.

Lima puluh tahun setelah kebohongan G30S dibuat—dan kereyotan cerita-ceritanya kian terkuak—ia semakin diyakini. Sementara itu, kenyataan depan mata bahwa para antek Orde Baru hendak kembali berkuasa menggunakan segala sumber daya yang pernah dijarahnya terabaikan.

Sejarah adalah guru kehidupan. Benar. Termasuk sejarah yang dibikin-bikin. Termasuk kehidupan yang menyakiti dan menjarah banyak orang.***

Geger Riyanto, Mahasiswa Ph.D. Institut Antropologi, Universitas Heidelberg, Jerman

——–

[1] Benedict Anderson, “How Did the Generals Die?”, Indonesia 43 (1987): 109-134.

[2] Jess Melvin, The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder, New York: Routledge, 2018.

[3] Leon Festinger, Henry W. Riecken, dan Stanley Schachter, When Prophecy Fails, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1956.