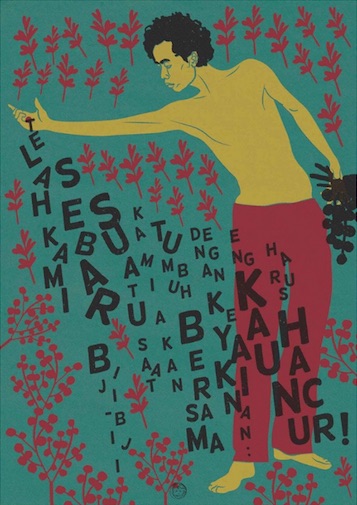

Kami akan tumbuh bersama. Poster Wiji Thukul oleh Alit Ambara (Nobodycorp)

MUNGKIN tidak banyak mahasiswa atau bahkan dosen ilmu sosial di tanah air yang membaca esei Max Weber “Politics as a Vocation” atau bila diterjemahkan secara kasar menjadi “Politik Sebagai Sebuah Panggilan.” Esei ini sangat penting untuk memahami negara modern. Dulu saya pernah punya cita-cita, kalau saya mengajar ilmu politik untuk mahasiswa S-1 di Indonesia, teks inilah teks pertama yang akan saya perkenalkan.

Kini, setelah omong-omong dengan banyak kawan dosen yang mengajar di Indoneia, saya tidak yakin bahwa mahasiswa S2 atau S3 pernah membaca esei yang sangat penting ini.

Weber bicara tentang tiga hal. Yang pertama adalah soal negara. Dia menciptakan ungkapan yang sangat terkenal yaitu ‘negara adalah pemegang monopoli atas penggunaan kekerasan.’ Di dalam negara modern, tidak ada pihak lain yang boleh menggunakan kekerasan di luar lembaga yang resmi yang dikendalikan oleh negara.

Apakah negara itu? Weber secara tegas di awal eseinya mengatakan bahwa negara adalah sebuah asosiasi politik. Dia mengutip Trotsky yang mengatakan “setiap negara didirikan dengan kekuatan (force).” Dari sinilah, saya kira, Weber beranjak dalam teorinya tentang negara sebagai pemegang monopoli atas kekerasan.

Itulah sebabnya negara modern, dalam perspektif Weberian, tidak akan pernah mengenal organisasi seperti PAM Swakarsa, misalnya. Apalagi milisi-milisi yang merasa berhak untuk memaksakan kehendaknya. Para ilmuwan sosial kemudian mengategorikan negara seperti ini sebagai negara lemah (weak-state) atau kalau negara sama sekali tidak mampu memonopoli kekerasan akan disebut sebagai negara gagal (failed-state).

Negara seperti Pakistan atau Haiti, yang tidak mampu mengendalikan kelompok-kelompok bersenjata dalam teritorinya adalah negara gagal. Secara umum, negara-negara sedang berkembang adalah negara lemah.

Indonesia terkategori negara lemah. Itu karena aparat-aparat negara membiarkan (bahkan memelihara) kelompok atau organisasi yang melakukan kekerasan dan mau memaksakan kehendaknya. Dalam negara Weberian yang ideal, negara adalah satu-satunya institusi yang berhak menerapkan kekerasan fisik maupun non-fisik. Tentu, penerapan kekerasan ini dilakukan berdasarkan hukum yang dibuat dan disahkan oleh negara,

Kita sering mendengar bahwa polisi atau militer kita dengan bangga merangkul organisasi atau kelompok yang melakukan kekerasan dan main hakim sendiri. Seringkali argumen yang dipakai adalah bahwa kelompok-kelompok semacam ini ‘membantu tugas polisi atau militer menjaga keamanan dan ketertiban.’ Dalam perspektif Weberian, argumen seperti ini jelas argumen keblinger. Organisasi dan kelompok ini sesungguhnya hanya mengacau negara dan menghilangkan kepercayaan serta wibawa negara. Jika ada kekuatan di luar kekuatan resmi negara, maka yang ada hanyalah kekacauan.

Kalau polisi atau militer membiarkan kelompok sipil membubarkan diskusi mahasiswa Papua, misalnya, jelas bahwa aparat keamanan ini justru melecehkan negara. Mereka merendahkan negara dan mengakui ketidakmampuan untuk menegakkan monopoli negara dalam pelaksanaan kekerasan.

Bagian kedua dari esei Weber ini adalah soal otoritas. Weber bicara tentang otoritas tradisional, karismatik, dan legal rasional. Persoalan ini juga dibahas oleh Weber dalam esei lainnya tentang birokrasi. Saya tidak berpanjang lebar di sini karena topiknya sangat luas. Intinya, Weber mengatakan bahwa negara harus dikelola secara legal dan rasional oleh birokrasi.

Polisi dan militer adalah bagian dari birokrasi negara. Seperti PNS dan ASN di Indonesia yang sekarang kita kenal di tanah air. Birokrasi ini menjalankan negara dengan tidak mencampurkan preferensi politik pribadinya. Birokrasi, dalam pengertian Weber, mutlak harus bertindak secara legal dan rasional. Dus, harus apolitis.

Negara gagal ketika birokrasi (termasuk di dalamnya birokrasi keamanan – polisi dan tentara) mulai menjadi kekuatan tersendiri. Mereka tidak sekadar melakukan tugas dari negara tapi juga sudah memasukkan kepentingan pribadinya. Sosiolog Hans Dieter Evers yang meneliti birokrasi di negara-negara Asia Tenggara pernah membuat beberapa kategori birokrasi. Salah satunya adalah birokrasi sebagai predator (pemangsa). Tidak diragukan lagi bahwa negara yang gagal total adalah negara dengan birokrat yang memangsa warga negara yang seharusnya dilayani. Dan, sialnya, untuk kita bangsa Indonesia ini, mencari contoh birokrat predator tidak sulit-sulit amat. Mungkin dalam satu jam, kita bisa berjumpa dengan dua atau tiga dari mereka.

Bagian ketiga dari esei inilah yang ingin menjadi fokus saya kali ini. Weber membuat pembedaan yang besar antara otoritas (kekuasaan) negara dengan mereka yang memegang kekuasaan negara (penguasa). Konsepnya di sini memang agak njlimet. Yang terakhir ini kita sebut sebagai politisi. Dengan demikian, kita mendapat garis tegas antara mereka yang memiliki otoritas yang sah (legitimate) seperti birokrasi dengan pemegang kekuasaan yaitu politisi.

Sederhananya begini. Birokrat (PNS, ANS, polisi, militer) adalah otoritas negara. Mereka adalah wajah otoritas negara. Mereka bertindak secara hukum atas nama negara.

Sementara politisi adalah pemegang kekuasaan negara. Mereka diberikan kekuasaan untuk mengelola negara. Jika birokrasi adalah pelaksana monopoli negara atas kekerasan, maka politisi adalah pemegang kontrol atas monopoli kekerasan tersebut. Karena perannya sebagai pemegang kontrol atas monopoli kekerasan itulah maka politisi menjadi sangat penting.

Di sini Weber mengemukakan kualitas seseorang yang memiliki ‘profesi’ sebagai politisi yang nantinya akan memegang kendali atas penggunaan kekerasan yang absolut itu. Weber membuat pembedaan tegas antara politisi yang hidup dari politik dan politisi yang hidup dalam politik. Untuk Weber, politisi tidak seharusnya hidup dari politik. Dia tidak seharusnya menggunakan kekuasaan politiknya untuk memperkaya diri. Politisi di negara modern bukanlah seorang plutokrat, seorang yang memiliki pengaruh karena kekayaannya.

Untuk itulah Weber menawarkan suatu kualitas moral untuk menjadi seorang politisi, yakni bahwa seorang politisi harus menjadikan politik sebagai panggilan (vocation). Weber membuat perbedaan dua politisi, yakni mereka yang menganggap politik sebagai panggilan (vocation) dan politik sebagai bukan panggilan (avocation).

Politisi yang menganggap politik bukan sebagai panggilan persoalannya selesai pada kepentingan pribadinya. Dia tidak memiliki kualitas moral apapun selain bahwa politik mengabdi dirinya sendiri. Kualitas ini ada pada para plutokrat (yang memakai kekayaan untuk mencari pengaruh dan kemudian makin memperkaya dirinya sendiri), seorang demagog (yang menipu massa-rakyat lewat prasangka dan kebencian terhadap kelompok lain), dan seorang diktator (yang berkuasa untuk dirinya sendiri tanpa kontrol apapun).

Seperti apakah seorang politisi yang melihat politik sebagai panggilan? Secara umum, Weber mengharuskan seorang politisi memiliki semangat atau gairah (passion), perasaan tanggungjawab (a sense of responsibility), dan rasa proporsional (a sense of proportion).

Seorang politisi harus bersemangat untuk mengejar satu tujuan. Dia harus memiliki komitmen, terutama kepada masyarakat. Semangat atau gairah ini pulalah yang menyebabkan dia menjadi penguasa yang absah (legitimate). Seperti misalnya, seorang politisi yang menggariskan bahwa tujuannya terjun ke dalam politik adalah memerangi kemiskinan. Untuk itu, dia harus memiliki semangat dan kegairahan yang besar untuk membenahi persoalan kemiskinan. Setiap politisi harus memiliki gairah untuk menyelesaikan suatu ‘misi’ dan bergerak sepenuh hati untuk mewujudkannya.

Politisi yang menganggap politik sebagai panggilan juga harus memiliki rasa tanggungjawab. Dia bertanggungjawab untuk mewujudkan apa yang menjadi landasan utama semangatnya. Tanggungjawabnya itu merupakan kekuatan untuk mewujudkan cita-cita yang menjadi semangatnya.

Yang ketiga adalah rasa proporsional, yakni kemampuan untuk menghadapi kenyataan, sekalipun bertentangan dengan apa yang diidealkan, seraya tetap tenang dan penuh pertimbangan. Seorang politisi tidak akan cepat panik, yang akan menciptakan kabut ketika dia harus membuat keputusan dengan jernih.

Yang terpenting dari kualitas seorang politisi yang melihat politik sebagai panggilan adalah kualitas moral yang dimilikinya. Dalam eseinya, Weber menyodorkan dua kualitas moral. Yang pertama adalah seorang politisi harus memiliki ‘keyakinan moral’ (moral conviction). Yang kedua adalah moral tanggungjawab pribadi (the moral of personal responsibility).

Keyakinan moral adalah batu penjuru untuk seorang politisi. Dari sana dia membangun persepsi tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Keyakinan ini yang akan membimbing dia membuat keputusan. Keyakinan moral ini juga yang menjadi kompas ketika dia berhadapan dengan soal-soal yang pelik.

Jika iklim politik sangat kuat diwarnai prasangka dan kebencian kepada kelompok lain, terutama yang minoritas dan lemah, seperti selelu dihembus-hembuskan oleh para demagog, haruskah seorang politisi juga menjadi demagog? Seorang politisi yang memiliki keyakinan moral akan mencari jalan untuk mengatasi demagoguery dan menjadi suluh untuk melayani semua orang. Seorang politisi yang jatuh ke dalam demagoguery tidak lain dan tidak bukan adalah seorang demagog. Dia tidak pernah punya panggilan dan keyakinan moral untuk mencari kebaikan tertinggi (summum bonum).

Weber juga mengatakan bahwa politisi, di samping memiliki keyakinan moral, adalah juga seorang yang rasional. Dia diikat oleh tanggungjawab pribadi. Ungkapannya yang terkenal adalah: “Politik di buat di kepala, bukan di bagian lain dari tubuh atau dari jiwa” (Politics is made with the head, not with other parts of the body or soul). Namun, Weber tidak memaksudkan ketrampilan rasional ini sebagai kemampuan ‘politicking’ atau bersilat dengan taktik dan jurus yang semata-mata hanya untuk berkuasa.

Weber mengatakan, kehormatan seorang pemimpin politik, atau seorang negarawan, terletak persis pada tanggungjawab pribadi terhadap apa yang dia bikin. Tanggungjawab ini tidak bisa dia elakkan atau alihkan.

Delapan bulan dari sekarang kita akan melakukan pemilihan presiden. Beberapa hari ang lalu, dua calon presiden sudah memilih wakil-wakilnya. Kita sudah melihat semuanya. Ada waktu delapan bulan untuk menguji mereka. Namun, kita semua juga sudah mengetahui rekam jejak mereka.

Di satu sisi kita memiliki seorang mantan jenderal dengan rekam jejak yang sangat buruk dalam persoalan hak-hak asasi manusia. Kemudian kita menyaksikan bahwa dia memilih seorang plutokrat untuk menjadi wakilnya. Rekam jejak keduanya sudah sangat terang benderang. Keduanya memiliki persoalan dalam HAM, demagoguery, dan penggunaaan kekayaan.

Disisi yang lain kita disodorkan seorang presiden yang sedang berkuasa. Dia pun memiliki rekam jejak. Sementara dia tidak memiliki rekam jejak yang cukup buruk dalam urusan hak asasi manusia, selama pemerintahannya dia juga tidak peduli akan persoalan ini. Di awal kekuasaannya dia menebar berbagai macam janji, beberapa disampaikan dengan cara yang sangat personal untuk menyelesaikan persoalan yang amat menyentuh rasa keadilan ini. Namun, untuk keamanan politiknya (political expediency) tidak ada satu pun kasus HAM berat yang dia selesaikan.

Dia memilih wakil yang secara terang-terangan melakukan aksi demagoguery. Ini pun dilakukannya dengan demi keamanan politik. Ketakutan akan kekalahan menciptakan kabut untuk mencari kebaikan tertinggi. Kalkulasi politik menjadi agenda utama. Kita pun tahu bahwa kalkulasi politik ini mengabaikan satu hal yang paling dasar dalam politik: rakyat banyak. Seolah-olah persoalan rumit 260 juta orang yang hidup di Indonesia ini bisa diselesaikan oleh buzzer-buzzer politik dan tukang plintir yang bertugas menempel daging palsu pada mayat yang membusuk.

Politisi-politisi ini tidak memberikan pilihan yang baik. Keduanya tidak memiliki baik keyakinan moral maupun tanggungjawab pribadi.

Mungkin mudah bagi kita lari pada absentiisme. Yakni, lari dari tanggung jawab untuk memilih orang yang akan menentukan nasib kita sendiri dan nasib orang banyak. Namun itu pun bukan pilihan yang baik dan bijak.

Untuk kita yang masih percaya pada politik sebagai sebuah panggilan mulia kemanusiaan, mungkin jalan terbaik saat ini adalah dengan menjustifikasi absentiisme ini dengan mengerjakan hal-hal yang kecil. Kita mulai mengorganisasi untuk kebaikan tertinggi di lingkungan kita sendiri.

Ketika para politisi meninggalkan kita, maka kita harus mengurus diri kita sendiri. Kita tidak butuh mereka bukan?***

Made Supriatma adalah seorang Peneliti Independen