Foto: Sejarah Kita

IV

REFORMA agraria dipercaya luas merupakan strategi jalan keluar terhadap ketimpangan penguasaan tanah. Dalam pengertian umum, reforma agraria berkaitan dengan kebijakan negara secara legal tentang redistribusi lahan pertanian. Dan menempatkan kebijakan redistribusi dalam konteks strategi ekonomi-politik lebih luas. Karenanya, reforma agraria memiliki konsep (teori) dan praktik berbeda-beda, berakar dari pilihan-pilihan teoritik dan praktik ekonomi-politik, borjuis atau non-borjuis. Secara teori dan ideologi dikenal tiga tipologi besar.

Pertama, reforma agraria populis berpijak pada teori populisme yang menganggap “ekonomi petani” sebagai sebuah corak produksi. Ini berbeda dari teori Marx tentang “corak produksi”. Ringkasnya, pusat analisa teori populis adalah “pertanian keluarga” (family farm) sebagai unit produksi pertanian di mana sebidang tanah tertentu dan alat-alat produksi dimiliki/dikuasai keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mereka mengolah tanah berbasis penggunaan tenaga kerja yang berasal dari anggota keluarga sendiri. Anggapan utama teori ini adalah bahwa usaha-usaha pertanian keluarga merupakan unit produksi dan konsumsi sekaligus. Model ini mengarah kepada pengembangan petani produser usaha ekonomi berskala kecil.[1] Intinya, teori ini mengidealkan kaum tani sebagai sebuah kelas yang relatif homogen di tengah ancaman bahaya kapitalisme. Reforma agraria populis berusaha untuk melindungi petani subsisten kecil tanpa pengembangan usaha-usaha kolektif.

Kedua, reforma agraria sosialisme yang berpijak pada anggapan bahwa di bawah transformasi kapitalisme kaum tani di perdesaan tak terhindarkan telah terintegrasi ke dalam dominasi sistem global ini. Ketergantungan pada input produksi dan penjualan hasil produksi membuat mereka menjadi bagian dari mata rantai konsumsi dan produksi komoditas global. Proses integrasi ke dalam sistem ini telah menghancurkan kaum tani yang membelah mereka secara kelas.

Secara umum, reforma agraria sosialisme berusaha untuk mengembangkan produksi pertanian kolektif dan modern. Pengalaman pemerintahan Unidad Popular (UP), sebuah aliansi partai-partai politik kiri, di masa kepresidenan Salvador Allende di Chile (1970-1973) adalah salah satu contoh. Pemerintahan kiri – yang mengandalkan transisi damai tanpa senjata (unarmed peacefull transition) menuju sosialisme dengan memanfaatkan demokrasi parlementer a’la kapitalisme – ini melakukan program reforma agraria dalam rangka penghancuran struktur ekonomi yang dikendalikan oleh modal luar negeri yang monopolistik. Strategi reforma agrarianya menekankan pada penguburan kekuasaan tuan-tuan tanah dan sistem latifundia dan pembangunan organisasi-organisasi petani baru, seperti pusat-pusat produksi dan komite-komite petani. Dalam hampir tiga tahun pemerintahannya, Allende berhasil mengambil alih 4.403 perkebunan besar dan 6,4 juta hektar lahan.[2] Karena kudeta militer “a’la Jakarta” (11 September 1973), oleh Jenderal Pinochet dengan dukungan aktif AS, pemerintahan kiri yang terpilih secara demokratis ini jatuh. Program reforma agraria dalam rangka transisi menuju sosialisme akhirnya terkubur.

Ketiga, reforma agraria berbasis pasar untuk mengembangkan pertanian modern yang kapitalistik. Model ini mengarah kepada pengembangan petani-petani kapitalis dan buruh upahan di perdesaan. Pengalaman Korea Selatan dan Taiwan dalam melakukan reforma agraria dan menjadi salah satu fator pendukung keberhasilan industrialisasi yang kapitalistik adalah dua contoh yang sudah luas didiskusikan. Pengalaman reforma agraria junta militer Pinochet adalah contoh lain yang perlu juga dilihat. Segera setelah kudeta berdarah, Pinochet mengembangkan reforma agraria yang bertentangan dengan Allende. Secara prinsip, programnya bertujuan untuk mempromosikan pasar tanah yang terbuka bagi pengembangan pertanian berbasis kapitalisme. Untuk itu, junta militer mengembalikan sebagian perkebunan-perkebunan besar yang diambil alih di masa pemerintahan sebelumnya kepada para pemilik; redistribusi sebagian lahan lainnya kepada para petani melalui koperasi dan setiap rumah tangga pertanian, atau menjual kepada para petani; menjual sebagian lagi kepada investor swasta, dan; mengalokasikan untuk institusi-institusi publik.[3]

Di tengah kompleksitas teori dan praktik reforma agraria tersebut di atas, di Indonesia saat ini reforma agraria terkesan difahami sebagai konsep tunggal. Tidak ada peredebatan teoritik sama sekali. Di tengah Jokowi-JK melakukan program reforma agraria, kita sulit menemukan publikasi ilmiah yang mendiskusikan konsep dan program tersebut secara dalam. Yang banyak adalah tulisan-tulisan opini popular pendek di media masa arus utama. Buku Perspektif Agraria Kritis: Teori, kebijakan, dan kajian empiris karya Mohamad Shohibuddin setidaknya berusaha untuk terlibat dalam kritik konseptual. Dia menganggap pemerintah memaknai konsep reforma agraria secara sempit. Menurutnya, pemerintah hanya mengaitkan reforma agraria dengan tanah terutama tanah di luar kawasan hutan dan menekankan aspek redistribusi sumber daya agraria tetapi melupakan kepentingan ekosistem.[4]

Kebijakan reforma agraria tidak baru dalam sejarah Indonesia. Cepat setelah kemerdekaan, para pemimpin politik mengusahakan pergantian sistem agraria warisan kolonial dengan sistem yang melindungi kepentingan nasional. Pemerintah menginisiasi reforma pertanahan dalam skala terbatas, di antaranya penerbitan Undang-undang No.1/1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir. UU ini mengharuskan para tuan tanah menjual tanah-tanah partikelir kepada penduduk atau pemerintah Indonesia, dengan harga yang ditetapkan pemerintah.[5] Kebijakan reforma agraria dalam skala lebih luas terjadi ketika pemerintah meluncurkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Sukarno menempatkan reforma pertanahan (land reform) dalam konteks revolusi sosial Indonesia.[6] Setelah kejatuhan Sukarno, kosakata reforma agraria, dalam semangat Orde Lama, hilang dari agenda kebijakan. Kendati sudah diperkenalkan kembali melalui Ketetapan MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PAPSDA), kosakata ini tetap tenggelam.[7]

Reforma agraria menjadi perhatian luas setelah pemerintahan Jokowi-JK meluncurkan program ini. Tetapi, di tengah keharusan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah secara sadar memilih program reforma agraria yang pro-pasar atau mempertahankan struktur agraria yang kapitalistik. Indikasinya, Jokowi-JK tidak melakukan terminasi monopoli penguasaan tanah sebagai strategi reforma agraria, misalnya melalui strategi reforma pertanahan redistributif (redistributive land reform) yang progresif. Misalnya, pemerintah mengambil-alih lahan dari para pemilik usaha pertanian skala besar dan membagi-bagikannya ke para petani tak bertanah, buruh-buruh tani, atau pemilik lahan sempit.[8] Atau, pemerintah membentuk badan-badan usaha besar dan modern untuk mengolah lahan-lahan yang diambil tersebut dengan mempekerjakan sebanyak-banyaknya petani-petani miskin sebagai pekerja yang terorganisir di bawah serikat-serikat pekerja.[9] Pendekatan radikal ini sekaligus melucuti kekuatan politik para pemilik/pengontrol lahan berskala besar yang sebagian di antaranya adalah kelas kapitalis transnasional.

Benar, pemerintah menggunakan kosakata “redistribusi lahan”. Tetapi, menggunakannya dalam arti sempit. Menghindar konfrontasi dengan modal transnasional atau kelas kapitalis raksasa, redistrubusi tidak menarget usaha-usaha padat modal dan sedang beroperasi. Padahal usaha-usaha tersebut memonopoli lahan dalam skala luas di sektor pertanian. Perkebunan sawit raksasa, misalnya, bukan menjadi sasaran redistribusi. Padahal perkebunan rakus tanah tersebut kerap memicu sengketa-sengketa lahan dengan para petani kecil tradisional, pemilik lahan sempit. Juga, perkebunan modern ini beralaskan eksploitasi vulgar terhadap buruh tani, kaum miskin yang mengalir dari desa-desa di sekitar areal perkebunan.

Sebaliknya, yang menjadi sasaran redistribusi adalah tanah-tanah terlantar. Yakni, tanah-tanah yang tidak ada aktivitas investasi. Misalnya, tanah-tanah HGU yang sudah berakhir atau oleh pemegangnya sama sekali tidak mengolahnya. Kenyataannya, para petani juga sudah menguasai tanah-tanah tersebut. Tetapi, karena tidak memiliki modal dan teknologi maju, kegiatan pengolahan tanah tetap terbelakang dengan profuktivitas rendah. Redistribusi juga menyasar pelepasan kawasan hutan untuk kaum tani yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan. Tentu saja, tidak salah dengan redistribusi dengan tanpa resiko konflik semacam ini, sejauh memberi akses efektif secara legal bagi para petani untuk menguasai tanah sebagai alat produksi.

Tetapi, seperti sekeping mata uang, redistribusi tanah hanya salah satu sisi reforma agraria. Sisi lain adalah aktivitas produksi. Kata kuncinya kerja, dengan dua substansi:

(1) kerja produktif, yakni mengolah tanah yang efisien dengan produktivitas tinggi. Ini mensyaratkan pengorganisasian produksi modern yang berbeda dari produksi untuk kebutuhan subsistensi. Untuk itu, akses terhadap modal keuangan dan teknologi produksi maju menjadi penting. Tanpa akses, pemanfaatan lahan menjadi tidak maksimal dengan produktivitas rendah. Bagi sebagian besar petani, apalah arti punya tanah tetapi tetap miskin; (2) sentral dari kerja adalah hubungan-hubungan produksi: siapa yang bekerja dan siapa yang mengeruk surplus kerja. Ini menyangkut kontrol atas alat-alat produksi, proses produksi dan distribusi surplus. Percuma saja produktivitas tinggi tetapi hanya segelintir orang mengeruk untung. Pemerintah sama sekali melupakan sisi kerja dari reforma agraria ini.

Jokowi-JK lantas lebih memusatkan perhatian pada salah satu bentuk reforma pertanahan yakni legalisasi asset. Yaitu serangkaian proses penataan administrasi pertanahan menyangkut adjudikasi, pendaftaran hak atas tanah, dan penerbitan sertifikat. Tidak baru, karena program begini tidak berbeda dengan program-program serupa sejak Orde Baru seperti Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) dan sertifikasi lahan-lahan transmigrasi. Mengklaim bahwa dari total 126 juta sertifikat, baru sekitar 56 juta yang sudah diserahkan kepada pemilik,[10] pemerintah mempercepat pemberian sertifikat hak milik. Pelaksanaannya mudah, karena hanya memastikan hak atas tanah bagi para pemilik yang sudah ada.

Tetapi, secara konseptual, strategi ini merupakan prasyarat integrasi kepemilikan tanah yang belum terkomersialisasi ke dalam institusi pasar. Ini penting di tengah kompetisi memperoleh tanah untuk tujuan ekonomi modern. Di bawah tekanan pasar, sertifikasi memberi insentif untuk investasi karena memudahkan integrasi ke dalam pasar. Dengan jaminan kepastian hak milik atas tanah sebagai prasyarat untuk pengembangan ekonomi, maka akses terhadap kredit perbankan menjadi lebih terbuka bagi pemilik tanah bersertifikat. Atau, dalam bahasa tokoh pemerintah, warga dapat “menyekolahkan” sertifikat ke bank.[11] Tetapi, tidak berlangsung otomatis, karena akses terhadap kredit juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan perbankan yang secara umum ditentukan oleh keharusan-keharusan pasar.

Benar, sertifikasi memberi kepastian hak kepemilikan. Ini dapat menekan sengketa-sengketa tanah. Tetapi sertifikasi tidak mencegah transfer tanah. Karena, sistem tenurial atas tanah berbasis kepemilikan pribadi (private ownership) mensyaratkan hak eksklusif pemilik untuk melakukan transfer, selain hak untuk melakukan budidaya atau tidak, dan hak untuk menyewanya. Di bawah tekanan pasar, transfer tanah dapat terjadi melalui dua mekanisme, sukarela dan paksa.

Pertama, di perdesaaan, tanpa kebijakan subsidi terutama pemberian kredit murah kepada para petani miskin, sertifikasi hanya memfasilitasi percepatan transfer tanah secara sukarela. Kendati pemerintah membangun infrastruktur (irigasi dan jalan) untuk menopang pertanian, petani-petani miskin tidak menerima manfaat langsung. Lahan-lahan pertanian tetap tidak produktif, karena ketidak-mampuan mereka membeli input-input produksi yang mahal. Kecuali mereka mentransfer kepemilikannya/penguasaannya kepada para petani kaya.

Bahkan, tanpa transfer sekalipun, tenaga kerja petani-petani miskin akan dieksploitasi di atas lahan milik mereka sendiri. Institusi-institusi keuangan informal seperti tengkulak atau petani kaya mengeruk surplus dari para petani miskin melalui perangkap kredit. Sertifikasi tidak akan bisa mencegah para petani miskin dari penghisapan lintah darat.

Kedua, seperti umum terjadi di negeri-negeri Selatan, ekspansi modal ke ruang non-pasar (non-market space) merentankan keamanan penguasaan tanah, termasuk tanah bersertifikat. Proses komodifikasi ruang kerap memicu transfer tanah melalui perampasan dengan kekerasan, termasuk terhadap pemegang hak yang sah. Ini terutama terjadi di perdesaan di mana penetrasi modal keruk akan menyingkirkan para petani dari lahan-lahan pertanian tradisional. Bukan cerita baru, tetapi peristiwa begini masih terus terjadi di tengah-tengah pemerintah melakukan reforma agraria sekarang. Yang penting, pemerintah selalu memainkan peran sentral dalam proses perampasan melalui regulasi. Ini sering memicu perlawanan petani baik secara spontan maupun terorganisir. Tetapi, dengan menggunakan teror bersenjata terutama di masa Orde Baru, negara dengan mudah menggulung perlawanan. Apalagi, tanpa ada organisasi politik yang mengartikulasikan kepentingan kelas mereka, para petani miskin selalu kalah dalam proses penyingkiran.

Soal serupa juga terjadi di perkotaan. Ekspansi modal di sektor perdagangan dan pelayanan berskala besar dan modern mensyaratkan ketersediaan lahan. Ini memicu perjuangan keras bagi warga kota untuk mempertahankan sektor-sektor ekonomi informal dan formal berskala kecil serta pemukiman-pemukiman mereka. Penggusuran-penggusuran paksa di perkotaan menjadi marak. Peristiwa yang menimpa para pemilik lahan di kota Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah (19-3-2018) adalah salah satu contoh terbaru. Sebuah ironi di tengah kesibukan Jokowi membagi-bagikan sertifikat lahan di mana-mana.

V

Kebijakan-kebijakan pemerintah tentang reforma agraria bukan lahir dari ruang hampa. Corak produksi dominan tertentu membentuknya secara historis. Jadi, sebuah pemerintahan kapitalis – baik demokratis secara formal maupun totaliter – tidak bisa diharapkan melakukan kebijakan reforma agraria yang berlawanan dengan keharusan-keharusan pasar. Di tengah tuntasnya subordinasi Indonesia ke dalam rezim akumulasi global, jenis pemerintahan kapitalis apapun tidak akan memilih reforma agraria yang anti-pasar, yang bersandar pada dua hal secara tidak terpisah.(1) mengakhiri monopoli penguasaan tanah produktif melalui konversi penguasaan dari tangan kelas kapitalis kepada petani tidak bertanah atau di bawah kendali negara; (2) mengeliminasi hubungan-hubungan produksi kapitalis yang menyangga monopoli tersebut.

Di tengah tirani modal keruk berorientasi ekspor dengan korporasi-korporasi raksasa sebagai tulang punggung, pemerintah menghadapi kenyataan bahwa sebuah kebijakan reforma agraria yang anti-pasar akan merusak investasi. Pemerintah takut pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi. Padahal, legitimasi politik penting sebuah pemerintahan kapitalis bersumber dari kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan setinggi mungkin. Pemerintah mungkin khawatir bahwa reforma agraria yang anti-pasar dapat memicu arus keluar modal (capital outflow), ancaman isolasi ekonomi dan politik, dan bahkan potensi invasi militer.

Tetapi secara objektif, sebuah reforma agraria radikal segera menyeret pemerintah ke dalam masalah fiskal, bersumber dari gangguan akumulasi. Di bawah corak produksi kapitalis, kekuasaan politik dan akumulasi modal adalah aktivitas-aktivitas yang terjadi di dua institusi berbeda, tetapi saling bergantung dan menentukan satu sama lain. Negara – pusat kekuasaan politik – berfungsi menciptakan syarat-syarat bagi aktivitas akumulasi modal yang digerakkan oleh swasta. Negara membuat aneka regulasi tentang investasi, tanah, buruh, ekspor-impor, keuangan dsb, sehingga akumulasi menjadi mungkin. Sebaliknya, negara kapitalis bergantung kepada akumulasi modal yang merupakan sumber utama penerimaan fiskal. Memonopoli pengumpulan pajak, negara mengeruk aneka penerimaan pajak–pajak penghasilan (Pph), pajak pertambahan nilai (Ppn), cukai, pajak perdagangan internasional, dll – dan penerimaan non-pajak yang merupakan buah dari proses akumulasi. Modal swasta yang monopolistik selalu berusaha agar negara bergantung kepada penerimaan pajak. Dengan demikian, negara selalu menjadi lemah secara fiskal. Ini mencegah negara membuat kebijakan alokasi sumber daya – misalnya reforma agraria yang anti-pasar – yang merugikan modal keruk.

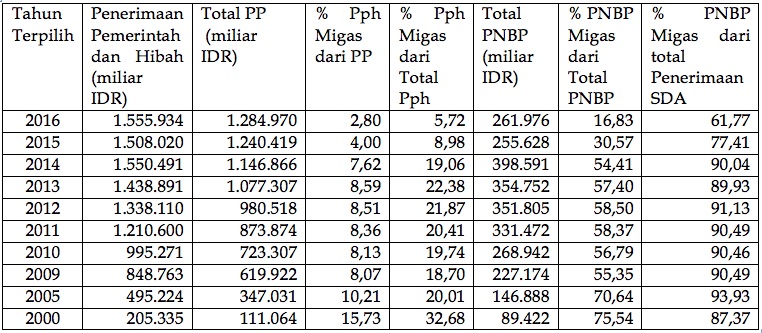

Dari pengalaman Indonesia, TABEL 3 memberi ilustrasi tentang sumber utama penerimaan negara, yakni dari penerimaan perpajakan (PP) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Contoh, pada 2016, PP mencapai IDR1,284 triliun. Ini mewakili 82,58% total penerimaan negara. Tahun yang sama, nilai PNBP sebesar IDR261 triliun mewakili 16,83 persen dari total penerimaan. Ini menunjukkan ketergantungan penerimaan fiskal pemerintah, buah atau turunan dari proses akumulasi. Sehingga boleh dibilang, tanpa akumulasi, pemerintah kapitalis yang parasitik bakal menghadapi krisis fiskal, kalau bukan bangkrut.

Dari pengalaman Indonesia, extractive rent atau penerimaan fiskal dari akumulasi modal di industri-industri keruk sangat menonjol. Penerimaan ini meliputi royalti, sewa tanah, dan semua bentuk penerimaan perpajakan. Industri yang secara historis merupakan sumber utama extractive rent adalah minyak dan gas bumi. Dalam periode 1969-1994, rata-rata penerimaan negara dari minyak dan gas bumi mencapai 41% dari total penerimaan pemerintah. Ini kemudian terus menurun hingga di bawah 20% sejak akhir dekade lalu (lihat juga TABEL 3).[12] Tentu saja, penurunan ini dikompensasi oleh peningkatan penerimaan dari sektor keruk di luar migas (pertambangan non-migas, perkebunan, kehutanan, dll) dan sektor pengolahan berbasis keruk alam.

Sebagai ilustrasi, industri pertambangan non-migas di bawah regim KK menjadi penyumbang penting penerimaan negara. Survei PricewaterhouseCoopers menunjukkan peningkatan nilai dari USD625 juta (1996) menjadi USD6.7 miliar (2011).[13] Nilai pada 2011 kurang lebih setara dengan IDR59 triliun atau sekitar 5% dari total nilai realisasi penerimaan pemerintah dan hibah pada tahun yang sama. Nilai tersebut jauh melebihi penerimaan pemerintah yang diperoleh dari total bagian laba 118 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tahun yang sama, yakni IDR28.1 triliun.[14]

TABEL 3. Indonesia: Realisasi Penerimaan Pemerintah & Hibah, PP dan PNBP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2000-2016 dan Kontribusi Migas.

Sumber: Diolah dari Bank Indonesia.[15]

Pengalaman individual PTFI, korporasi pembayar pajak terbesar di Indonesia, menjadi contoh penting. Pada 2011, nilai kontribusi pajak, royalti, dan dividen kepada penerimaan pemerintah mencapai USD2,3 miliar. Angka ini merupakan sumbangan tahunan terbesar dalam sejarah PTFI di Indonesia. Dengan rata-rata nilai tukar rupiah di tahun 2011 sebesar IDR8.779 per USD1, maka nilainya setara dengan IDR20,9 triliun. Nilai ini sedikit lebih banyak dari total setoran laba kombinasi seluruh BUMN di tahun yang sama. Sementara dalam kurun waktu 1992-2017, PTFI mengklaim kontribusinya kepada penerimaan pemerintah mencapai USD17,3 miliar.[16] Ini belum termasuk setoran PTFI kepada aparat keamanan Indonesia yang tidak dihitung dalam APBN, tetapi dimasukkan ke dalam pembukuan perusahaan dengan sebutan “government-provided security”. Nilainya, dari 2002 hingga 2016, mencapai USD209 juta atau rata-rata sekitar USD13,9 juta setiap tahun.[17]

Kita tahu, tanpa penerimaan negara, pemerintah tidak dapat memutar roda pemerintahan. Pemerintah tidak bisa membiayai semua pelayanannya, dari gaji pegawai negeri sipil dan aparat keamanan, pengembangan infrastruktur sosial (pendidikan dan kesehatan) dan infratsruktur fisik (jalan, rel kereta api, pelabuhan udara dan laut dsb), aneka subsidi dan bantuan-bantuan sosial dengan spektrum luas, hingga ongkos pemilihan umum. Sebagai ilustrasi, pada 2016, dari total belanja pemerintah pusat sebesar IDR1.306,7 triliun, alokasi untuk ketertiban dan keamanan nasional adalah yang terbesar, yakni lebih 14% dari total belanja pemerintah. Dua institusi yang berhubungan dengan aparatus kekerasan negara, yakni, Kementerian Pertahanan dan Polri masing-masing menerima IDR108,7 triliun dan IDR79,3 triliun. Bandingkan masing-masing angka tersebut dengan PNBP yang bersumber dari pendapatan sumber daya alam pada tahun yang sama, yakni IDR90,5 triliun.[18]

Jadi, kalau aparatur kekerasan negara kerap melakukan kekerasan brutal terhadap kaum tani dalam sengketa-sengketa tanah karena ekspansi modal keruk, maka kita tidak boleh membatasinya sebagai soal militerisme. Apalagi, mereduksinya sebagai penyimpangan perilaku subjektif oknum aparat. Kekerasan bersenjata adalah karakter universal dari aparatus kekerasan negara karena negara merupakan institusi yang memonopoli kekerasan secara legal. Dalam momen historis kapitalisme, tugas pokok pemerintah kapitalis adalah untuk menciptakan syarat-syarat objektif bagi investasi. Di antaranya, pemerintah memastikan keamanan properti (tanah, deposit mineral, dll) yang dikuasai kelas kapitalis, sehingga akumulasi menjadi mungkin. Kekerasan militer, oleh karena itu, merupakan suatu keharusan objektif yang sistemik dari kapitalisme.

VI

Kesimpulannya, penjelasan lebih baik tentang monopoli penguasaan tanah hanya bisa dilakukan dengan meletakkannya ke dalam perkembangan historis kapitalisme di Indonesia, terutama sejak Orde Baru. Kondisi objektif yang melahirkan monopoli penguasaan tanah adalah subordinasi Indonesia ke dalam rezim akumulasi dunia yang imperialistik. Implikasi politiknya, usaha untuk mengakhiri monopoli hanya bisa dilakukan melalui pembersihan kondisi yang melahirkannya.

Reforma agraria Jokowi-JK jelas bukan sebuah usaha mengakhiri konsentrasi penguasaan tanah, apalagi kondisi yang melahirkannya. Pemerintah tetap membiarkan konsentrasi penguasaan tanah di tangan segelintir kelas kapitalis. Kondisi objektif – ketergantungan terhadap akumulasi modal sebagai sumber extractive rent – mencegah pemerintah untuk menempuh reforma agraria yang radikal. Dalam waktu yang sama, pemerintah hanya sedang membenahi adminsitrasi penguasaan tanah yang mendukung kepemilikan pribadi. Pemerintah juga melupakan soal kerja dalam reforma agraria yang menjelaskan hubungan kelas dalam pengolahan tanah. Tetapi, kita juga harus menolak argumentasi oposan Jokowi-JK yang gencar mengritik soal monopoli. Alasannya, karena para borjuis oposan menyandarkan argumentasinya pada populisme kanan dengan kesadaran rasial yang ultra kental. Sebuah kebijakan nasional tentang reforma agraria untuk menyudahi monopoli penguasaan tanah hanya bisa dilakukan oleh sebuah pemerintahan nasional yang memiliki agenda kebijakan anti-imperialisme.

Terhadap pemerintahan nasional yang tidak anti-imperialisme, lebih baik didesak untuk menempuh beberapa kebijakan agresif yang lebih membatasi pasar. Pertama, memberlakukan kebijakan-kebijakan progresif di sektor industri keruk. (1) agar memperoleh extractive rent lebih besar, pemerintah mesti menaikkan royalti dan sewa tanah dan memberlakukan pajak progresif terhadap pendapatan dari aktivitas produksi dan servis, pendapatan dari dividen dan pendapatan dari bunga; (2) karena kebijakan tersebut dapat memicu praktik-praktik transfer pricing oleh TNCs melalui anak usahanya sebagai strategi repatriasi profit atau membawa profit pulang kampung,[19] maka pemerintah mesti mengatur dengan ketat soal ini. Paling penting di antaranya adalah pembatasan repatriasi profit dengan mensyaratkan keharusan reinvestasi profit di dalam negeri.

Kedua, negara harus melakukan nasionalisasi dan renasionalisasi industri-industri keruk skala besar yang monopolistik dan yang tinggi potensi tingkat profit. Untuk itu, badan usaha milik negara (BUMN) harus mengambil peran luas dalam industri-industri tersebut. Ini sekaligus menjawab mitos yang disebar-luaskan pundit neoliberal bahwa BUMN selalu tidak kompeten dalam kegiatan produktif.[20] Kebijakan divestasi terhadap perusahaan-perusahaan tambang raksasa harus dipertahankan berlangsung dengan konsisten dengan mensyaratkan keterlibatan BUMN. Divestasi PTFI yang sedang dalam tahap akhir renegosiasi merupakan sebuah langkah maju, kendati bukan ideal. Setelah renegosiasi keras antara Freeport dan pemerintah bertahun-tahun sejak pemerintahan SBY, 12 Juli 2018, melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) – induk usaha BUMN-BUMN pertambangan – tercapai kesepakatan (non-binding agreement) antara pemerintah dan FCX tentang Indonesianisasi mayoritas saham di PTFI.[21] Berharap memperoleh pinjaman dari bank-bank asing,[22] Inalum akan mengakuisisi saham milik Rio Tinto di PTFI senilai USD3,5 miliar dan FCX senilai USD350 juta. Transaksi ini membuat pemerintah Indonesia akan menguasai 51% saham PTFI dan FCX menguasai sisa saham kendati tetap menjadi pemegang kendali operasi dan tata kelola PTFI hingga 20141.[23]

Ketiga, diperlukan sebuah strategi reforma agraria berbasis industrialisasi perdesaan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, mengakhiri ketimpangan penguasaan tanah, dan menciptakan lapangan kerja yang luas.[24] Industrialisasi mengandaikan sebuah proses yang mengombinasikan secara terintegrasi produksi hasil pertanian, perdagangan, dan hasil pengolahan pertanian. Industrialisasi mensyaratkan budidaya pertanian (misalnya, buah-buahan dan tanaman pangan lain) mengikuti standard kualitas dan kuantitas dari industri pengolahan. Dalam konteks ini, industrialisasi berarti proletarianisasi sektor pertanian. Kelebihan penduduk relatif di perdesaan yang berintikan jutaan petani gurem dapat dikonversi menjadi buruh upahan modern. Perluasan peran serta mereka – melalui serikat-serikat pekerja independen di tempat-tempat kerja – dalam proses pengambilan keputusan tentang produksi bisa mencegah mereka dari eksploitasi vulgar.***

Anto Sangadji adalah Graduate Fellow di York Center of Asian Research, York University, Canada. Anggota Dewan Redaksi IndPROGRESS

Bagian pertama artikel ini bisa di baca di sini.

—————

[1] Dalam karyanya ‘the Theory of Peasant Economy’, Alexander Chayanov, intelektual populis terkemuka, menyebut ‘corak produksi petani’ yang menggambarkan produksi petani sebuah sistem ekonomi.

[2] Lihat Antonio Bellisario. 2007. “The Chilean Agrarian Transformation: Agrarian Reform and Capitalist ‘Partial’ Counter-Agrarian Reform, 1964–1980 Part 1”. Journal of Agrarian Change, 7(1); Antonio Bellisario. 2007. “The Chilean Agrarian Transformation: Agrarian Reform and Capitalist ‘Partial’ Counter-Agrarian Reform, 1964–1980 Part 2”. Journal of Agrarian Change, 7 (2); lihat juga Cristóbal Kay. 1978. “Agrarian Reform and Class Struggle in Chile.” Latin American Perspectives, 5(3): 117-142; Cristóbal Kay. “Agrarian reform and the transition to socialism in Chile, 1970–1973”. The Journal of Peasant Studies, 2(4): 418-445.

[3] lihat Bellisario “The Chilean Agrarian Transformation: Agrarian Reform and Capitalist ‘Partial’ Counter-Agrarian Reform, 1964–1980 Part 1”, pp,18-22

[4] Shohibuddin, Perspektif Agraria Kritis: Teori, kebijakan, dan kajian empiris, hlm, 45-6.

[5] Tanah-tanah partikelir – sekitar 1,1 juta hektar di Jawa dan Sulawesi – adalah tanah-tanah yang sebelumnya dijual oleh pemerintah Belanda kepada individu-individu swasta dari berbagai suku bangsa. Pembelian kembali tanah-tanah tersebut oleh Belanda dan kemudian oleh pemerintah Indonesia berlangsung agak lambat. Pemerintah lantas mengeluarkan UU No.1958 untuk memaksa transfer tanah-tanah partikelir secara cepat. Lihat Selo Soemardjan. 1962. “Land Reform in Indonesia”. Asian Survey, 1(12): 23-30.

[6] Lihat E. Utrecht.1969.”Land Reform in Indonesia.” Bulletin of Indonesian Economic Studies, 5(3): 71-88.

[7] Tentu saja, semua kebijakan reforma agraria bukan buah dari sikap voluntarisme pemerintah. Tetapi, hasil dari tekanan panjang gerakan-gerakan petani dan gerakan politik pro kaum tani. Sebelum Orde Baru, Partai Komunis Indonesia (PKI), misalnya, berusaha memajukan kepentingan kaum tani sebagai bagian dari strategi partai. Sejak pertengahan dekade 1950 PKI memandang revolusi Indonesia sebagai revolusi agrarian. Lihat Rex Mortimer. 2006[1974]. Indonesian Communism under Sukarno: Ideology and politics, 1959-1965. Jakarta, Singapore: Equinox Publishing, p, 276. Aksi-aksi pendudukan tanah terutama terhadap properti milik perusahaan-perusahaan luar negeri di masa Orde Lama menjadi faktor yang ikut melahirkan UUPA. Begitu juga, kelahiran Ketetapan MPR No IX/MPR/2001 adalah buah dari gerakan-gerakan petani dan gerakan-gerakan anti-Orde Baru secara lebih luas dan gerakan-gerakan sejenis paska reformasi. Tentang gerakan-gerakan tersebut bisa lihat, misalnya, Anton Lucas. 1992. “Land Disputes in Indonesia: Some Current Perspectives”. Indonesia No. 53; Anton Lucas and Carol Warren. 2003. “The State, the People, and Their Mediators: The Struggle over Agrarian Law Reform in Post-New Order Indonesia”. Indonesia No.76.

[8] Lihat Terence J. Byres. 2004. “Introduction: Contextualizing and Interrogating the GKI Case for Redistributive Land Reform.” Journal of Agrarian Change, (4): 1 and 2.

[9] Model organisasi produksi yang diperkenalkan oleh Allende seperti Center of Agrarian Reform (CERA) dan Center of Production (CEPRO) bisa dijadikan sebagai contoh. CERA dibentuk untuk mengorganisir perkebunan-perkebunan yang telah diambil alih dan menyatukannya ke dalam satu unit produksi yang besar. Semua petani termasuk di sekeliling area perkebunan dipekerjakan di perkebunan dengan upah. CEPRO dirancang untuk pengembangan perusahaan-perusahaan negara skala besar yang sudah mengambil alih usaha-usaha pertanian besar yang maju secara teknologi dan efisien. Surplus dari model usaha besar akan didistribusi kepada para petani, modal usaha bagi CEPRO sendiri, dan berbagai proyek pembangunan regional. Lihat Bellisario, “The Chilean Agrarian Transformation: Agrarian Reform and Capitalist ‘Partial’ Counter-Agrarian Reform, 1964–1980, Part 2: CORA, Post-1980 Outcomes and the Emerging Agrarian Class Structure,” pp, 153-4.

[10] “Sertifikasi Cegah Konflik Lahan”, Kompas, 27-3-2018.

[11] “Sertifikat Tanah Untuk Memudahkan Akses Perbankan” [online]

http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/sertifikat-tanah-untuk-memudahkan-akses-perbankan.html. Akses 4-6-2018; “BPN Pastikan Sertifikat Tanah Program Jokowi Bisa ‘Sekolah’ ke Bank” 26-3-2018 [online]

https://finance.detik.com/properti/d-3937543/bpn-pastikan-sertifikat-tanah-program-jokowi-bisa-sekolah-ke-bank. Akses 4-6-2018; “Jokowi: Hati-hati ‘Menyekolahkan’ Sertifikat Tanah” 19-1-2018 [online] https: //www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180119105427-78-270109/jokowi-hati-hati-menyekolahkan-sertifikat-tanah. Akses 4-6-2018.

[12] Diolah dari BPS. 2015. Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: BPS, p, 354.

[13] Diolah dari PwC. 2013. Mine Indonesia 2013. Jakarta: PwC; PwC.2006. Review of Trend in the Indonesian Mining Industry. Jakarta: PricewaterhouseCoopers.

[14] Diolah dari Bank Indonesia. “Pendapatan Pemerintah.”

[15] Bank Indonesia. “Pendapatan Pemerintah.”

[16] PT Freeport Indonesia. 2018. Lembar Fakta: Kontribusi Finansial. Jakarta: PT Freeport Indonesia.

[17] Diolah dari laporan-laporan tahunan Freeport McMoRan 2002-2016.

[18]Angka-angka tersebut bersumber dari Departemen Keungan RI. 2017. Advetorial Nota Keungan dan RAPBN 2017. Jakarta: Departemen Keuangan RI.

[19] Karena TNCs kerap melakukannya melalui mark-up harga atau pembayaran tambahan untuk servis tertentu dalam transaksi antar sesama perusahaan berafiliasi.

[20]. Syarat-syaratnya, (1) pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang besar untuk penelitian dan pengembangan; (2) BUMN harus menjadi modern dalam pengelolaannya. Ini mensyaratkan BUMN yang bebas dari praktik-praktik predatori dan parasitik partai politik atau politisi-politisi team sukses yang diselundupkan ke dalam managemen; (3) organisasi-organisasi karyawan atau serikat-serikat pekerja independen BUMN harus mengambil peran luas terutama dalam perencanaan produksi dan managemen, sehingga mencegah sengketa-sengketa perburuhan.

[21] Freeport-McMoRan. 2018. “Freeport-McMoRan Announces Terms of PT Freeport Indonesia Divestment and New Long-Term Partnership with PT Inalum” 12-7-2018 [online]. https://s22.q4cdn.com/529358580/files/doc_news/2018/FCX_180712.pdf akses 13-7-2018; lihat juga “Indonesia Moves Closer to Taking Controlling Stake in Freeport Copper Mine” 12-7-2018 [online]

https://www.wsj.com/articles/indonesia-moves-closer-to-taking-controlling-stake-in-freeport-copper-mine-1531401696 . Akses 13-7-2018.

[22] “Inalum Yakin Bisa Lunasi Utang Pembiayaan Akuisi Freeport” 23-7-2018 [online] https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/23/160257326/inalum-yakin-bisa-lunasi-utang-pembiayaan-akuisisi-freeport. Akses 24-7-2018.

[23] Freeport-McMoRan, “Freeport-McMoRan Announces Terms of PT Freeport Indonesia Divestment and New Long-Term Partnership with PT Inalum”; “Indonesia Moves Closer to Taking Controlling Stake in Freeport Copper Mine”.

[24] Industrialisasi mensyaratkan investasi dengan dana besar. Saat ini, pemerintah setiap tahun menggelontorkan puluhan triliun rupiah dana desa ke hampir 75.000 ribu desa di seluruh Indonesia. Dalam 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, jumlah dana desa yang disalurkan adalah IDR20,76 triliun (2015), IDR45,98 triliun (2016), dan IDR60 triliun (2017) (Lihat “Jokowi Akan Ubah Desain Dana Desa pada Tahun 2018”, 19-10-2017 [online] https://nasional.kompas.com/read/2017/10/19/08281091/jokowi-akan-ubah-desain-dana-desa-pada-tahun-2018. Akses 21 Juni 2018). Tentu saja, tidak ada yang salah dengan perbaikan infrastruktur skala kecil di perdesaan yang bersumber dari penggunaan dana desa. Proyek dana desa juga menjadi katup penyelamat bagi kalangan miskin melalui proyek-proyek padat karya jangka pendek. Tetapi dana sebesar itu menjadi lebih efektif penggunaannya, jika dikaitkan dengan sebuah strategi nasional reforma agraria berbasis industrialisasi perdesaan. Dikelola secara solid dengan orientasi untuk mengakhiri ketimpangan penguasaan tanah, menciptakan lapangan kerja permanen, dan modernisasi sektor pertanian, sebuah program dengan dana sebanyak itu lebih berpotensi menyudahi keterbelakangan sektor pertanian. Program semacam ini akan berpeluang mengoreksi ketimpangan struktur kelas di perdesaan.