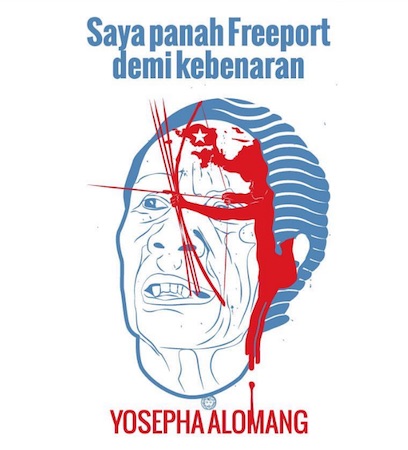

Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)

BELUM lama berselang, media mainstrem dan media sosial memberitakan keberhasilan pemerintah Jokowi-JK yang telah mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia (PFI) sebesar 51,2 persen.[1] Kesepakatan tersebut membuat Pemerintah Jokowi menuai pujian karena dianggap telah membuat “kesepakatan monumental” (landmark deal),[2] sekaligus merepresentasikan sikap nasionalisme pemerintah atas kedaulatan sumber daya alam.

Langkah teknokratis yang diambil pemerintah menunjukkan bahwa betapa lemah negara di hadapan korporasi. Rasanya sulit untuk mengatakan bahwa tindakan pemerintah itu merupakan perwujudan jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam membela kedaulatan bangsa dan rakyat Indonesia. Karena dalam kasus ini yang dipertontonkan oleh pemerintah adalah keberpihakan terhadap kelas borjuis dalam upaya merawat Kapitalisme di era Neoliberalisme secara kolektif guna mempermulus jalannya akumulasi kapital. Dengan kata lain, akuisisi saham PFI ditujukan untuk menciptakan ulang kondisi bagi akumulasi kapital dan untuk mengembalikan kekuatan elite-elite ekonomi.[3]

Negosiasi pemerintah dengan pihak Freeport menempatkan Rakyat pada posisi yang marginal. Dalam kondisi yang demikian, kedaulatan rakyat Papua atas sumber daya alam hanyalah kamuflase pemerintah. Sebab esensi dari negosiasi tersebut adalah memastikan agar posisi hegemonik pemodal tetap terjaga secara legal.

Bagi suku Amungme, gunung yang dijadikan sebagai tempat eksploitasi adalah tempat suci. Mereka memfigurkan gunung seperti ibu yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nilai historis, sebagaimana yang diyakini suku Amungme, dari gunung emas Papua menjadi terabaikan ketika posisi negara hanya sebagai partner bisnis dimana prinsip utama adalah untung rugi. Negara telah mengadopsi logika tersebut dalam kasus ini, sehingga yang terpikirkan adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, meskipun harus beralibi dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Cara berfikir yang begitu sederhana ditunjukkan pemerintah bahwa kedaulatan rakyat Papua atas sumber daya alam telah terepresentasikan melalui penguasaan negara menguasai sebesar 51,2 persen saham PFI. Jika memang benar Pancasila dan Trisakti bukan cuman isapan jempol semata, maka rezim Jokowi-JK harus mengambil langkah progresif untuk menghentikan aktivitas pertambangan dan mengembalikan gunung tersebut ke pangkuan rakyat Papua, khususnya suku Amungme. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, Freeport dibiarkan terus beroperasi.

Pengabaian terhadap kerusakan lingkungan dianggap biasa karena data yang digunakan adalah produk dari lembaga yang telah berafiliasi dengan penguasa. Persoalan fundamental yang mesti difahami rezim adalah keberadaan PFI yang memorak-porandakan kosmologi tradisional suku Amungme dan secara mendalam telah mengguncang tata sosial-budaya dan ekonomi mereka. Hal ini yang mesti difikirkan, bukan malah beralibi dengan dalil “Rakyat”, “nasionalis” tapi dalam kerangka kapitalisme.

Pertarungan Merebut Gunung Ersberg

Berawal dari catatan Jan Carstensz, seorang pelaut yang memiliki misi mencari budak, H. Colijn kemudian melakukan ekspedisi ke Nemangkawi Ninggok di bawah pimpinan Jean Jacques Dozy untuk mencari sumber minyak. Temuan dari ekspedisi tersebut dikenal dengan dokumen Dozy.

Dokumen tersebut dijadikan acuan oleh Gruisen dan Freeport Sulphur Company untuk melakukan eksplorasi sumber daya alam di Pegunungan Nemangkawi Ninggok. Situasi politik yang tegang, membuat usaha menguasai gunung Ersberg menemui jalan buntu. Sikap keras Sukarno yang menentang imperialisme dan masuknya modal asing merupakan wujud dari konsistensi ideologi. Masa-masa awal kemerdekaan mengisahkan tentang pertarungan antara kelompok imperialis dan kelompok nasionalis.

Artinya sikap Sukarno tidak hanya berbicara soal Papua semata, melainkan soal harkat dan martabat rakyat serta kedaulatan bangsa. Usaha kelompok imperialis untuk menguasai negara baru merdeka pada 17 Agustus 1945 itu sudah dimulai dari agresi militer tahun 1947-48, dengan tujuan mampu menancapkan agenda-agenda kapitalisme di Indonesia. Motif dari agresi militer dapat kita lihat dari tiga kesepakatan ekonomi yang dihasilkan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, yaitu: pertama mempertahankan keberadaan perusahaan asing. Kedua, mematuhi IMF dalam pengelolaan perekonomian Indonesia. Ketiga, menerima warisan hutang Hindia Belanda.

Kesepakatan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan melawan imperialisme. Kesadaran akan bahaya eksploitasi dan kolonisasi terhadap rakyat dan bangsa, Sukarno kemudian menerbitkan Undang-Undang No. 16/1965. Kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan kepentingan kelas borjuis dan menjadi ancaman yang paling nyata. Situasi ini jelas tidak menguntungkan bagi Freeport beroperasi, sebab tanpa dukungan Negara maka proses ekspansi dan akumulasi kapital tidak akan berjalan mulus. Menyikapi hal tersebut, berbagai siasat dilakukan untuk meruntuhkan rezim Sukarno.

Gerakan untuk mengudeta rezim Sukarno memuncak pada Gerakan Satu oktober (Gestok) 1965, yang disebut oleh Revrison Baswir sebagai upaya pihak neokolim untuk melengserkan pemerintahan Sukarno.[4] Pasca Gestok rezim Orde Baru kemudian segera menerbitkan beberapa kebijakan: Pertama, UU No. 7 tahun 1966 tentang persetujuan pemerintah Indonesia untuk melunasi hutang pemerintah Hindia Belanda; Kedua, UU No. 8 tahun 1966 keanggotaan Indonesia dalam Asian Development Bank; Ketiga, UU No. 9 Tahun 1966 pendaftaran kembali menjadi anggota IMF dan World Bank.

Serangkaian kebijakan tersebut telah membuka ruang atas kapitalisme dalam menancapkan dominasinya di Indonesia. Pada awal 1967, para pejabat Indonesia menyebar ke Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa Barat, berbicara di forum-forum bisnis, dan menyebarkan kabar tentang sambutan selamat datang Indonesia kepada modal Asing.[5] Di tahun itulah Freeport Shulpur menancapkan dominasinya atas gunung emas di Papua. Sekaligus menandakan hilangnya kedaulatan rakyat Papua atas kekayaan alam di negerinya sendiri.

Kehadiran Freeport di Papau merupakan titik balik bagi sejarah penjajahan. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa kelas borjuis telah berhasil menjerat Papua masuk dalam jeratan kapitalisme ekstraktif yang menekankan prioritas pada keamanan aliran energi, material dan investasi dengan mengesampingkan keselamatan alam dan manusia. Bangkitnya kapitalisme pada masa Orba menempatkan Gunung Ersberg sebagai simbol kemenangan kelas borjuis.

Dalam The Rise Capital, Richard Robison menyebut rezim Orba berhasil melakukan konsolidasi kapital negara, kapital asing dan kapital swasta domestik dan Tionghoa. Peran negara adalah memfasilitasi agar terintegrasinya kapital domestik dengan kapital internasional dengan cara menerapkan resep IMF, IBRD dan IGGI.[6] Kondisi ini merupakan potret dari kemenangan kelas borjuasi yang berimplikasi pada terciptanya negara kapitalis.

Penutup

Dengan semakin terkonsolidasinya kekuasaan Orba, muncul keyakinan baru bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai lewat masuknya modal asing. Keyakinan atau dogma baru ini diimani sebagai cara yang ampuh dalam memperbaiki problem ekonomi dalam negeri yang semakin memburuk. Dalam bingkai inilah kita mesti menempatkan cerita tentang Freepor dan hilangnya hak-hak asasi rakyat Papua: kemerdekaan, kebebasan, dan keadilan ekonomi, sosial dan politik.

Divestasi 51,2 Persen saham PFI adalah potret dari perkembangan kapitalisme mutakhir yang telah mencapai tahap sempurna. Tahap ini adalah Imperialisme: tahapan monopoli dari kapitalisme. Menurut Lenin (1916) imperialisme adalah suatu perkembangan dalam kapitalisme dimana dominasi monopoli dan kapital telah menjadi kenyataan, dimana ekspor kapital telah menjadi sangat penting; dimana pembagian dunia diantara sindikat-sindikat internasional telah dimulai; dimana pembagian teritori-teritori dunia diantara kekuatan-kekuatan kapitalis terbesar telah selesai.[7] Artinya, proses penciptaan laba dilakukan lewat kolonialisme wilayah yang ditopang oleh kekuatan modal finansial.

Dalam konteks ini menurut Harvey (2010: 102) negara memainkan peranan penting dalam proses akumulasi kapital. Dengan memanfaatkan kekuatan suprastruktur yang kapitalistik dan untuk mendapatkan dan memprivatisasi aset-aset yang menjadi basis akumulasi kapital. Semua ini bertujuan untuk memanfaatkan ruang produksi demi kepentingan akumulasi semata. Negara akan memainkan peran yang semacam ini jika diiringi dengan kemenangan politik borjuis. Perubahan peran negara dapat kita saksikan dan rasakan sekarang.

Pemerintah yang seharusnya menjaga dan melindungi serta mengutamakan kesejahteraan rakyat justru tidak terlihat dalam kasus Freeport. Alih-alih menjalankan amanah konstitusi UUD 1945, pemerintah justru lebih memilih mengambil jalan damai dengan kelas kapitalis serta memarginalkan kepentingan Rakyat.

Bank juga memainkan peran penting dalam melakukan transformasi kapital uang yang pasif menjadi kapital aktif melalui kredit. Akuisisi saham PFI dengan bantuan Bank merupakan tindakan yang gila sebab hal ini semakin memperkuat dominasi rentenir dan oligarki finansial. Apalagi dana yang digunakan untuk membeli saham tidak hanya datang dari Bank BUMN melainkan asing. Dengan kata lain, kedaulatan sumber daya alam hanyalah isapan jempol yang tidak berarti apa-apa bagi rakyat.

Masuknya negara dengan basis kepemilikan saham 51 persen atas PFI semakin memperburuk keadaan dan memperpanjang waktu penjajahan. Meskipun dalil deviden dan kepemilikan yang lebih besar, tetap saja status mereka adalah kelas penguasa yang menjadi agen penindas rakyat.

Upaya pengorganisasian kapital dalam model korporasi tidak menghilangkan karakteristik fundamental dalam kapitalisme, yakni masalah kepemilikan (saham, obligasi, dst) yang dapat diperjualbelikan layaknya komoditi.[8] Kepemilikan saham atas PFI dari 8,5 persen (Orba) hingga mencapai 51,2 persen (Jokowi-JK) tetap saja proses eksploitasi atas gunung emas Papua tidak akan berakhir. Artinya rakyat sesungguhnya tidak membutuhkan kepemilikan saham, melainkan menghentikan aktivitas pertambangan secara total.

Pemerintah menyebut keberhasilan ini melalui proses yang panjang. Tapi selama proses negosiasi masih bertumpu pada logika untung rugi, maka pelepasan saham PFI pasti di ikuti dengan kesepakatan-kesepakatan lain yang hanya diketahui oleh pihak-pihak terkait. Kepemilikan saham pemerintah atas PFI, layaknya permainan judi kasino. Kita tidak tahu dadu yang digulirkan akan mengarah ke mana? Semua hanya bisa berharap agar dadu tersebut bergulir di peringkat tertinggi. Namun perjuangan bukan berbicara soal untung-rugi, tapi ikhtiar dalam melakukan perlawanan. Perjuangan rakyat bukan perjuangan yang individualis dan berkompetisi, tapi perjuangan yang bersandar pada solidaritas kelas yang bernasib sama.***

Rudi Hartono, mahasiswa MPI UIN Maliki Malang

————-

[1] https://finance.detik.com/energi/d-4114789/benarkah-perjanjian-divestasi-saham-freeport-tak-mengikat. Akses 21 Juli 2018

[2] https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-signs-landmark-deal-to-gain-control-of-mine. Akses 21 Juli 2018

[3] Muhtar Habibi. Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi, dan Proletariat Informal di Indonesia Sejak 1980an. (Tangerang: Marjin Kiri, 2016). Hal, 20

[4] https://www.youtube.com/watch?v=MJ3a27QbzzE. Akses 21 Juli 2018

[5] Bradley R. Simpson. Economists With Guns: Amerika Serikat, CIA, dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru. Ter,. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) Hal, 323

[6] Achmad Choirudin. Kapitalisme Indonesia di Persimpangan Jalan. Prisma Vol. 32, No. 1, 2013. (Jakarta: LP3ES). Hal, 125

[7] https://www.marxists.org/indonesia/archive/lenin/1916/1916-tahapankhusus.htm. Akses 21 Juli 2018

[8] Dede Mulyanto. Genealogi Kapitalisme: Antropologi dan Ekonomi Politik Pranata Eksploitasi Kapitalistik. (Yogyakarta: Resist Book, 2012). Hal, 243